农业面源污染治理中农户与地方政府行为博弈分析

2015-11-02薛黎倩

薛黎倩

(福建师范大学经济学院,福建 福州 350007)

面源污染又称非点源污染。改革开放以来,随着经济的快速发展,我国农业也取得了巨大成就。但是由于农业生产生活过程中农民的环保意识弱及使用的生产工具科技含量较低,农村地区生态环境的污染即农业面源污染普遍存在。而农户对饲料、农药、化肥和其他化工产品的不当使用,以及没有及时合理地对农村生活垃圾进行处理,加之污水的不合理排放和农作物秸秆等农业废弃物的不当处置,加剧了农村地区农业面源污染的发生。有专家估计,目前中国有近2000万hm2的耕地受农业面源污染影响,有将近50%的地下水受农业面源污染[1];湖泊中50%以上的氮、磷源于农业面源污染[2-3]。现阶段,农业面源污染问题愈演愈烈,极大地限制了我国农村经济的持续稳定发展。因此,寻找解决农业面源污染治理问题的方法显得尤为必要。

当前,已有多数学者从不同的角度对农业面源污染治理机制进行不同程度的探究并取得了诸多成就。如,魏欣等[4]从农地产权制度视角进行分析,认为我国现行农地产权制度的不完善导致农业面源污染缺乏有效的规范和监管,提出要重构农地所有权主体,稳定农地承包经营权制度,完善农地流转制度;李洁[5]提出团队式治理方法,施以一定的奖励和惩罚措施,可以鼓励农户积极主动地调整污染的排放水平,提出通过给定合约条件约束“搭便车”行为,从而达到农业面源污染治理的目的;周早弘等[6]从外部经济性角度进行分析,认为我国农业生产负外部经济性过度而正外部经济性严重不足,负外部经济性正是反映了农业面源污染问题的产生,提出要加强农村基础设施建设,积极推进有机农业发展,推广实施循环经济技术,实行“绿色产品”或“无公害产品”的补贴制度等;方俊飞等[7]认为地方政府在农业面源污染控制问题中扮演着重要的角色,提出我国应建立市场激励机制与法律强制手段相配合的机制,构建绿色考评体系、补偿机制及进行政策引导,配合政府间的联动治理,来提高农业面源污染治理成效。但是,国内鲜有学者将博弈论分析方法引入农业面源污染治理机制的研究中来。将博弈论分析引入农业面源污染治理机制的研究中来是具有较大理论意义的,将实现对农业面源污染问题的新层次新角度研究。

改革开放以来,我国农村家庭实行联产承包责任制,个体农户成为自主经营决策、自我约束和自负盈亏的微观经济主体,农户往往只注重短期经济效益的土地需求和土地产出率,而很少兼顾宏观的生态保护目标。因此,本研究立足于农户的微观视角,探究在农业面源污染治理中农户与地方政府的行为博弈分析,进而探究农业面源污染治理的对策思路。

1 博弈模型的参与人分析

完整的博弈由参与人、效用、信息、策略、行动、结果和均衡等组成。其中,描述一个博弈至少需要三个要素,包括参与者、策略和效用。根据参与者间是否存在具有约束效力的约定或协议,博弈分为合作博弈和非合作博弈。合作博弈研究参与者在达成合作时的怎样进行合理的收益分配。合作博弈是一种正和博弈。而非合作博弈则是针对在参与者能互相影响彼此利益的前提下,探究怎样进行决策才能达到最大个体收益的目标。非合作博弈即是一种策略选择问题。

农户和地方政府是农业面源污染治理中的主要参与人。农户是以家庭为单元形成的农业微观经济组织,它既是追求收益最大化为导向的经济组织,又是承担人口繁衍、代际承传的社会组织。在我国,地方政府是资源保护的监督者和受托管理者。我国以行政区作为单位,实行分包治理。在不同的行政区,地方政府获得来自中央政府和国家机关的权力。地方政府和官员根据本行政区域的生态偏好与选择,承担着宏观调控地方经济发展和提供区域性公共服务等公共职能。从地方政府与农户的关系看,存在着利益共享和环境监督的双重关系,地方政府为增加财政收入,往往对农户化肥施用等监督不力,造成农业面源污染加重。

在农业面源污染问题的治理中,农户与地方政府的博弈行为属于一种静态的、非合作的博弈关系。在此博弈关系中,双方处于地位不对等、信息不对称的不平等位置,农户作为弱势的一方的最优决策,取决于强势的一方——地方政府的决策。

2 博弈模型的构建及分析

博弈主体为地方政府和大量个体分散的农户,本模型中重点分析由于地方政府生态保护政策变化所引起的个体农户行为的策略选择。

2.1 模型假设

(1)博弈主体都是兼有利己心理和利他心理的新经济人。地方政府以追求自然经济社会协调发展为目标导向,既要注重农业面源污染治理,又要发展社会经济;农户既有追求个体收益最大化的导向,又有在适当的激励约束条件下参与农业面源污染治理的意愿。(2)博弈主体双方都是有限理性的。地方政府面对经济发展和环境保护两大矛盾性的目标,在不同时期会表现出不同的政策偏好。地方政府官员为了追求短期政绩,会采取不符合生态环境保护的决策。基于个体理性的农民,为了追求农业产出、增加经济收入,多或过度使用化学产品,从而污染生态环境和农产品。因此,个体农户的理性行为,难以实现集体理性。(3)参与人双方地位不平等。地方政府是流域农业面源污染治理政策的制定者和实施者,对于政府政策个体农户只能被动地接受和服从。(4)参与人双方信息不对称。地方政府信息公开、透明、充分,农民就可以知道所有的政府信息,包括行动、策略、收益;而农户信息属于私人信息,具备不公开性、不透明性和不完全性,它属于不完全信息,地方政府难以获得农户全部信息。

2.2 策略选择

地方政府治理区域生态环境包含保护或不保护两种政策倾向,相应的策略选择为S1= {监督,不监督},即当地方政府注重以GDP为核心的经济增长目标时,通常会采取弱化监督的不保护策略;当地方政府有能力且注重生态环境保护时,通常会采取激励约束相融、强化监督的保护性策略。个体农户将根据地方政府的环境政策安排,可能做出4种不同的策略选择为S2= {监督,保护}, {不监督,保护},{监督,不保护},{不监督,不保护}。

2.3 效用函数

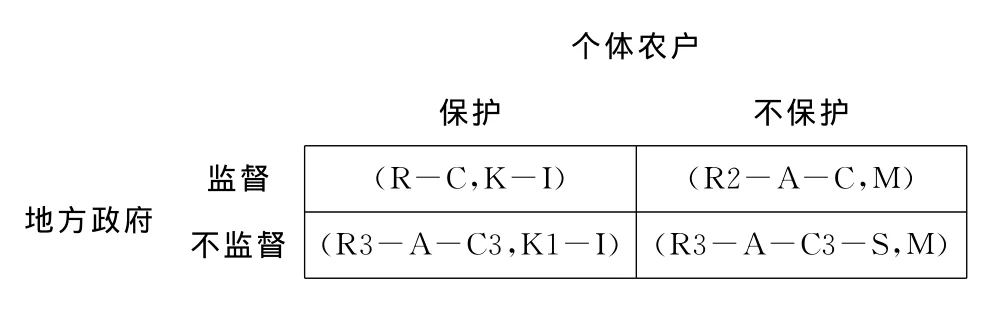

(1)当地方政府强化监督时,个体农户相应地保护区域生态环境。地方政府用于保护区域生态环境的成本C,其中包括地方政府环境监督的行政性成本C1和保护生态资源的经济激励性支出C2;地方政府获得的收益R,包括有效保护生态资源而得到政绩肯定R1和中央政府转移的财政性奖励(补贴)R2。农户保护区域生态环境的投入为I,包括有机化肥等生物农资购置费用I1和额外的劳动投入I2,得到的收益K,包括生态环境质量改善而获得的长期收益K1和政府激励性补贴H。此时,双方的效用组合为(R-C,K-I)。(2)当地方政府强化监督时,个体农户采取不作为的行为选择。地方政府强化监督,保护区域生态环境的成本C,包括需加大环境监督的行政性成本C1支出和保护生态资源的经济激励性支出C2,其收益为中央政府的财政补贴R2以及由于政策效果不佳引起的罚金A。由于农业生产的分散经营特性,政府难以实施有效的环境监督,或者由于政府的激励性政策力度不够,个体农户仍然超量使用化学投入品和过度资源开发利用等而获得的大量短期收益M。这时的双方效用组合为(R2-A-C,M),表明地方政府的政策失效而难以保护生态环境,个体农户将农业生产的环境成本外在化了。(3)当地方政府弱化监督时,农户自主保护生态环境。由于地方政府弱化环境监督和生态保护,地方政府保护区域生态环境的成本较低,用C3(C3<C)表示,并获得较高的短期经济收益R3(R3>R)和中央政府的罚金A。由于农户具有较强的环境保护意识、较高的经济能力,局部地区农户集体自主开展生态环境保护,农户保护区域生态资源的成本为I,得到的收益为K1。此时地方政府和农户效用组合为(R3-AC3,K1-I)。(4)当地方政府弱化监督时,个体农户相应采取不作为的行为选择。地方政府和农户都是以经济收益为目标导向,这时地方政府保护流域生态环境的成本C3较低,并获得较高的短期经济收益R3和中央政府的罚金A。个体农户获取较高的经济收益M,却未承担生态环境保护成本。则此时双方的行为将造成社会福利损失S,地方政府和农户的收益均为(R3-A-C3-S,M)(表1)。

表1 农业面源污染治理中个体农户与地方政府博弈模型

3 博弈分析的结论

上述博弈模型分析表明,地方政府加强区域生态保护的激励动力主要来自中央政府的政绩肯定,生态改善所带来民生福利的提高,以及治理成本与收益的权衡,其公共决策过程将面临着资金投入大、生态建设效应慢及影响短期经济效应等问题。而个体农户保护区域生态环境,主要动力源于在减少收入的前提下政府给予的持续性的经济激励措施,政府的环境监督往往通过经济激励措施奏效。因此,最理想的博弈结果是地方政府采取激励约束相融的政策措施,引导个体农户生态建设,双方效用组合为(R-C,K-I)。最坏的博弈结果是地方政府加强环境监督,个体农户却不作为,双方的效用组合为(R2-A-C,M)。当前我国农业正处于从传统向现代过渡的时期,由于农业技术水平的制约,出于对粮食数量的追求,农业产量的增长与化学品的投入有很强的相关性。如果政府采取过度严格的环境政策,将会挫伤农户的生产积极性,导致农户收益和产出水平的减少,因而影响到当地经济的发展,政府的政策会发生倾斜,最终双方策略选择是(不监督,不保护),地方政府会选择采取不改变现状、默认允许的保守策略,支持农户使用化学品增加短期农业收入。

以上分析表明:如果农业面源污染中的两个利益相关方——地方政府和农户之间缺乏有效沟通、协调与合作,那么在单个利益主体看似理性的决定实际上最终会导致非理性的集体决定。上述二元利益主体的博弈分析表明,农业面源污染的治理过程是地方政府和农户之间生态利益的分配与调整的过程,任何一方的道德风险和逆向选择,都会引起双方的非合作博弈行为,都会造成污染治理的非有效性。因此,剖析农业面源污染治理中利益相关者——地方政府和农户的需求差异,寻求解决相互间利益矛盾的政策思路,建立二元主体信任基础上的合作机制,是实现农业面源污染治理合理且有效开展的基础,也是开展流域生态网络治理研究的出发点和落脚点。随着我国生态环境的日趋恶化,农业面源污染治理势在必行,构建政府主导、农户参与的农业面源污染治理机制成为当前我国环境政策演进的现实选择。

4 政策建议

“政府引导”:要求政府完善“大棒加胡萝卜”的激励约束机制。一方面,采取强制手段,包括禁止高毒高残留农药在农业生产上的使用,将“双高”农药全面清出市场等;另一方面,要建立以农业生态环境补偿制度为核心的鼓励性政策。以经济激励导向为重点,建立稳定的农业生态环境补偿资金来源渠道,形成有效的激励机制等。研究表明,政府管制性、约束性的政策强度越大,农户参与自愿性、激励性工具的动因就越强。因此,自觉的环境政策工具来保证政府的有效性需要加强监管和指导。

“农户参与”:要求个体农户、家庭农场主在政府激励约束相容政策的引导下,促进农业发展方式的转变,发展绿色农业、循环低碳农业等,主动减少化肥农药和生活污水的污染,通过改变落后的生产方式和生活方式,从源头上预防和治理农业面源污染。发挥农户农业面源污染治理的主体作用,引导农户由被动参与转变为主动参与、由政府单边治理向政府企业和农户多元治理主体共同治理转变、由以强制为主的政策导向向激励为主的政策导向转变,由以末端治理为主转变为全过程治理,建立起政府引导、农户自主参与的流域农业面源污染治理机制。

4.1 加强环境保护宣传,提高农户自主参与治理的意识

首先要了解农户心理,了解其对生态建设的看法及意愿,从农户的想法下手,引导其参与到生态建设中来。引导农户转变观念,树立生态理念与经济理念的同步发展。以农民富裕为目标,帮助农民走上“以农致富”的道路。农民富裕了,才会将更多的注意力转移到生态建设上来。

公共教育、科研推广越来越被证明是现代农业增长的源泉,日益成为农业发展的重要因素。一方面,文化水平较低就很容易限制人们的思想观念,这也就决定了农民思想素质的低下,无法摆脱传统的落后观念。另一方面,教育普及率低导致农民无法通过观念更新、技术创新脱贫致富,导致农业科技难以推广,妨碍了农业生产力的提高,使得农业生产率低下。这些都导致了农户仍然只看到了自身的温饱问题,而无法认识到生态建设的重要性,所以提高农村农户受教育水平尤为重要,特别是应该面向农户普及生态建设的知识。可以通过请研究人员到农村给他们进行授课,普及生态建设的必要性,让他们从心理上认同应该要改善生态环境,并认识到生态建设不仅仅是政府的责任。

4.2 培养农业专业合作组织,搭建农户参与的组织载体

流域农业面源污染治理中,农业专业合作组织是重要的载体。现阶段,农村缺乏专门的组织机构来承担引导农户正确施用有机肥和发展有机农业的责任。农业专业合作组织可以实现将分散的农民和小农户集中培训等。并且可以有效地对农民进行引导,增强农民的公众环保意识。正如荷兰伙伴治理机制下的农村环境合作社,成效良好;日本为了激励农民保护生态环境,设立生态农民(Eco-farmer)的荣誉称号来推动农业的可持续发展;英国在建设有机农场时,规定每1~2年需要注册1次。当前福建省农民专业合作组织累计超1万家,政府要加强对农民专业组织的扶持、引导和帮助。鼓励蔬菜、花卉、水果等种植业合作组织发展绿色农产品、无公害农产品和有机农产品。引导从事规模化养殖的合作组织推进生态健康养殖。同时,完善农业面源污染防治的政府服务组织体系。增加县级基层组织中环境监察人员的数量,使之达到国家规定数目。在条件允许的乡镇先试点设立环保机构,加强农村环保宣传、环境监督等执行力,从根本上扭转农村环保“缺胳膊少腿”的状况。

4.3 实施绿色技术援助,提升农户参与治理的效益

农户对农业面源污染治理政策的接受意愿以及政府环境政策的可操作性决定了政府政策的效果和农业面源污染控制目标的顺利实现与否。要以减少农药和化肥用量、控制高毒高残留农药的使用的“两减一控”作为政策目标,作为未来农业面源污染治理政策设计的首要选择。从生产流程角度看,促进农业栽培技术规范化,测土配方平衡施肥技术,病虫害综合治理和生态农业模式。加强农产品产地环境、农业投入品和生产过程的监管,提高农产品的质量。既能实现减少化肥和农药施用量的政策目标,又能降低农业经营成本,有效地实现了经济效益与环境效益双赢的结局。农户执行该政策受到了激励,使得农户在最大化个人利益的驱动下,愿意采取有利于环境政策目标实现的经济行为,最终使农户在达到个人目标的同时也实现了环境政策的目标。

4.4 推进农业标准化建设,改善农户参与治理的环境

推进农业面源污染治理的根本途径就是要转变现有的农业发展方式。这就要求加快农业增长的转变,使之从追求数量的增加转变为注重质量效益的提高;加快农业效益的转变,使之从追求经济效益转变为社会、经济、生态效益的统一;从单一到多样,加快农业功能的变化等。随着经济的发展,城乡居民对食品的需求由满足基本温饱到追求绿色健康。因此,政府应当引导农户继续做好“三品一标”认证,构筑塔式发展结构,发展绿色、生态、安全、健康的食品,推进农业标准化。加强新型高效肥料、高效低毒农药、畜禽粪污低成本治理技术、秸秆农膜等农业废弃物循环利用技术的研究开发和推广应用,扎实推进农业“五新技术入户”工程。引导农民使用低残留、低毒农药。提倡使用微生物农药和进行农业综合防治。促进降解塑料薄膜的使用,减少白色污染。

[1]章立建,朱立志 .中国农业立体污染防治对策研究 [J].农业经济问题,2005(2):4-7.

[2]王建兵,程磊 .农业面源污染现状分析 [J].江西农业大学学报:社会科学版,2008(9):35-39.

[3]金相灿,刘鸿亮,屠清瑛,等 .中国湖泊富营养化 [M].北京:中国环境科学出版社,1990.

[4]魏欣,李世平,张忠潮,等 .基于农地产权制度视角的农户农业面源污染行为分析 [J].农村经济,2012(5):108-112.

[5]李洁 .农田面源污染团队式治理方法初探 [J].环境科学与技术,2008(7):120-123.

[6]周早弘,张敏新 .农业面源污染的外部经济性及其对策研究[J].江西农业学报,2007(11):86-92.

[7]方俊飞,蔡燕燕 .农业面源污染治理中的地方政府行为 [J].法制与经济,2011(6):66-67.

[8]杨晓萍 .农业投入中政府与农户的博弈分析 [J].重庆交通学院学报:社科版,2005(12):82-85.

[9]李道和,郭锦镛 .农户合作行为的博弈分析 [J].江西农业大学学报,2008(2):180-185.

[10]乔立娟,王健,张润清 .农户对农村公共产品支付意愿的博弈分析——以河北省农村地区为例 [J].广东农业科学,2012(3):210-212.

[11]许恒周 .耕地保护:农户、地方政府与中央政府的博弈分析[J].经济体制改革,2011(4):65-68.