外部社会资本、吸收能力对体育社团承接服务能力的影响研究

2015-11-01冯晓丽

冯晓丽,郭 帅

随着政府向社会组织购买公共服务的进一步推广,体育社团开始承接越来越多的公共体育服务内容,而承接服务能力不足也已经成为体育社团发展的扼喉之痛。一个组织要想在激烈的市场竞争中生存并发展,知识无疑是其获得持续竞争优势的源泉。但知识本身并不能直接为组织带来竞争优势,组织必须通过一系列复杂的知识运动过程,将其应用于组织自身能力的提升,才能适应不断变化的竞争态势和“客户需求”。组织首先要识别知识,然后消化它们,并且最终把它们应用于满足组织自身的需求,L.NONAKA等[1]将这称之为“吸收能力(absorptivecapacity)。体育社团作为非营利社会体育组织,其吸收能力越好,能够掌握和利用的知识就越多,其在激烈的市场竞争中占据优势的几率也就越高,因此吸收能力很大程度上将会决定社团承接服务能力。在当前政府深入推进向社会力量购买公共服务、充分发挥市场机制的宏观背景下,体育社团要想在市场化的竞争中取得优势,满足公众体育需求,提高承接服务能力,不仅需要本社团内部成员之间相互信任、携手合作,以实现对已有知识的共享和应用,而且还需要借助嵌入在外部社会资本中的新知识。体育社团及其成员能否有效地识别、获取新知识,并实现共享和应用还依赖于其所拥有的外部社会资本。因此,体育社团外部社会资本对于提高其承接政府购买公共服务能力至关重要。基于以上分析,本研究提出以下问题:体育社团外部社会资本与吸收能力的关系如何;外部社会资本、吸收能力又如何对社团承接服务能力产生影响。

自P.BOURDIEU[2]和W.M.COHEN等[3]相继提出社会资本和吸收能力的概念以后,社会资本和吸收能力的研究成为国内外社会学、管理学和经济学等不同领域专家学者的研究热点,取得了一系列的研究成果。这些研究主要集中在以营利为目的的企业社会资本、吸收能力的作用机制,它们对知识获取、技术创新、竞争力影响进行研究[4-5],而关于非营利组织社会资本、吸收能力的研究则相对较少,且局限在非营利组织社会资本领域[6-7],而作为非营利组织的体育社团社会资本、吸收能力的相关研究更为鲜见。因此,本研究在政府深入推进向社会组织购买公共服务、体育社团急需提升自身承接服务能力的大背景下,基于吸收能力的视角建立体育社团外部社会资本与承接服务能力之间关系的理论模型,以上海市各级体育社团为研究对象,运用结构方程模型进行实证研究。

1 理论基础与研究假设

社会资本的结构理论将组织社会资本分为2部分:(1)“内粘式”社会资本,即组织内部成员在一致价值观、共同规范基础上形成的成员内部联系能力给组织带来的可利用资源;(2)“桥梁式”社会资本,即组织成员与外部相关机构或个人的联系能力给组织带来的可利用资源[8]。本研究探讨的体育社团外部社会资本即体育社团的“桥梁式”社会资本。J.NAHAPIET等[9]提出社会资本包括结构、关系和认知3个维度,以此为基点,后续的学者[10-11]多使用这3个维度进行社会资本的相关研究,并且赋予每一个维度不同的具体内容。王国顺等[12]在总结众多研究的基础上选取外部社会互动、基于认知的信任、共同语言分别为外部社会资本结构、关系、认知3个维度的具体内容,不仅保留了外部社会资本的3个维度,而且给每个维度赋予一项具体内容,为实证研究带来操作上的简便性。因此,本研究承袭王国顺等的观点,在结构、关系、认知3个维度的基础上,将体育社团外部社会互动、基于认知的信任、共同语言作为社团外部社会资本的观察指标。W.M.COHEN和D.A.LEVINTHAL于1990年首次提出企业吸收能力的概念,即组织识别、获取、消化外部的新知识并将其应用在满足组织自身需求的能力。S.A.ZAHRA和G.GEORGE[13]基于企业动态能力的视角,将吸收能力内分为潜在吸收能力和现实吸收能力,潜在吸收能力包括知识识别和获取,现实吸收能力包括知识共享和应用,并指出只有将潜在吸收能力和现实吸收能力相结合,才能带来组织能力的提升。基于这些观点,本研究将知识识别、知识获取、知识共享和知识应用作为体育社团吸收能力的观察指标。

1.1 体育社团外部社会资本与吸收能力的关系

体育社团外部社会资本实际上是指,社团成员与外部相关机构或个人的联系能力给自己所在社团带来的可利用资源。前苏联心理学家维果茨基的社会互动理论和以色列心理学家费厄斯坦的“中介作用”理论都指出,个体可以通过与他人或社会的互动来吸取适当的文化实践经验,从而取得学习和认知的发展[14]。因此,体育社团成员积极地与外部相关机构或个人进行联系和交往,有助于其识别外部新知识的存在方位和对本社团的潜在价值,为进一步获取知识奠定基础,并实现知识共享和应用。在这一过程中,基于认知的信任和共同语言也发挥着重要作用。D.J.MCALLISTER[15]认为,信任的基础包括情感和认知,基于认知的信任,即信任者相信被信任者有能力达成其所预期的目标,这种信任源自于被信任者所掌握的知识和能力。有了这种信任,社团成员在与外部机构或个人的交往中就会有较高的预测度,预测外部新知识对本社团的价值,评估外部新知识拥有者的可信度,从而促进外部新知识识别和获取。共同语言可以帮助组织成员实现与外部机构或个人的有效沟通,从而为外部新知识的获取创造机会[16]。本研究所使用的共同语言主要指,体育社团成员与外部新知识拥有者享有的共同语言,包括相关术语、符号和共同认知等。以相关术语和共同认知为基础,共同语言将促使体育社团及其成员更容易发现外部新知识,识别外部新知识拥有者和新知识的价值,并进一步获取新知识,实现知识共享和应用。总之,体育社团外部社会资本对吸收能力具有促进作用。基于此,本研究提出假设H1:体育社团外部社会资本正向影响吸收能力。

1.2 体育社团外部社会资本与承接服务能力之间的关系

社会组织承接政府购买公共服务的能力体系包括社会组织责任承担能力、服务提供能力和信誉维系能力3个层级[17]。体育社团及其成员经常与政府部门、监管机构和社会公众进行联络交流,可以帮助体育社团了解政府扶持政策、最新监管动态和公众的体育服务需求,以提升其责任承担能力。同时,与赞助商、合作单位、其他社团之间基于认知的信任,可以帮助体育社团获取这些单位在资金、技术和人力资源上的支持,打造自我品牌,提高自我监督能力,实现体育社团服务提供能力和信誉维系能力的提升。因此,本研究提出假设H2:体育社团外部社会资本正向影响承接服务能力。

1.3 体育社团吸收能力与承接服务能力之间的关系

体育社团吸收能力是指,体育社团及其成员识别、获取、共享外部新知识并将其应用在满足自身社团需求的能力,包括知识识别、知识获取、知识共享和知识应用4个部分。知识识别是知识获取的前提,体育社团成员必须在了解外部新知识对本社团的价值和外部新知识拥有者的基础上才能采取行动去获取知识。而社团成员获取的外部新知识需要融入到本社团中才能发挥其特殊的价值,知识共享和知识应用就显得尤为重要。同时,外部新知识的应用(政府相关政策)可以促使体育社团在政策法规的范围内发挥其自主性,积极探索利用相关资源,努力提升其运营能力;外部新知识的应用(先进技术)可以促使体育社团不断提高其专业技术水平,增强服务提供能力;外部新知识的应用(公众需求)可以促使体育社团了解公众需求,依公众需求而定做服务、设置方案,打造自身品牌,提升公信力;外部新知识的应用(先进制度)可以促使体育社团不断完善其发展理念、管理制度,为承接服务能力的提升创造条件。总而言之,体育社团吸收能力有助于其承接服务能力的提升。因此,本研究提出假设H3:体育社团吸收能力正向影响承接服务能力。

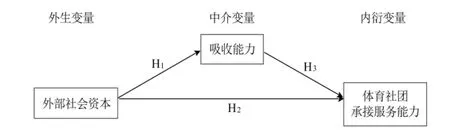

1.4 理论模型

在已有研究的基础上,本研究以吸收能力为中介变量,阐释了体育社团外部社会资本与社团承接服务能力之间的关系,并提出相关假设,从而得出本研究的理论模型(见图1)。

图1 理论模型

2 研究设计

2.1 问卷的设计

体育社团外部社会资本、吸收能力对社团承接服务能力影响的问卷在设计之初,邀请12位体育社团研究的专家、学者进行审阅,他们关注问卷题项的代表性、相关性的评判,并提出意见与建议。根据专家建议对问卷进行修改和完善,修改后的问卷主要包括3个部分:(1)外部社会资本,由8个题项组成,涉及体育社团外部社会互动、基于认知的信任和共同语言,参考国内外众多相关文献;(2)吸收能力,由11个题项组成,涵盖体育社团知识识别、知识获取、知识共享和知识应用,借鉴史江涛和A.JANTUNEN等人的研究;(3)体育社团承接服务能力,包括5个题项。所有题项均采用李克特5点评分法,1为完全不符合,5为完全符合,其中有6个题项为反向计分。除此之外,问卷还包括被调查组织和问卷填写者的基本情况,如组织成立时间、业务挂靠单位、承接服务数量,问卷填写者年龄、性别和社团身份等。

在正式调研之前,随机选取上海市36家体育社团进行预调研,预调研结果显示:问卷总体的克朗巴赫系数为0.723,>0.70,说明问卷的信度较好;外部社会资本的8个条目中有4个条目的CITC<0.5,吸收能力有7个条目的CITC<0.5,体育社团承接服务能力有3个条目的CITC<0.5,删除这14个条目,而获得保留的10个条目的因子共同度均在0.6以上,形成3个因子的方差累积贡献率达到81.432%,说明3个因子对本问卷的解释程度较高,适合进行因子分析。

2.2 问卷的发放

在进行信度检验删除14个条目后,正式调研问卷由10个题项组成,包含外部社会资本、吸收能力和承接服务能力3个变量。本次问卷采用现场发放和电子邮件发放相结合的方式进行,调研对象为上海市登记注册的各级体育社团。由于问卷的特殊性,在本次调研过程中同一组织只发放一份问卷,通常由组织常务负责人或主席填写。研究者本人先后对上海市市级、区级、社区级的体育社团进行了现场调研,与社团负责人进行了简单访谈,并发放问卷。另外,研究者本人通过相关专家的推荐和介绍,获知一部分社团负责人的联系方式,并逐一致电或发送信息以寻求社团负责人的帮助和邮箱地址,然后将问卷以电子邮件的形式发放给被调查者。

正式调研共发放问卷150份,收回135份,经过筛选剔除后得到126份有效问卷,问卷的回收率为90%,有效率为93%。从整体上看,本次调研样本涵盖各单项体育协会、行业协会、大学生体育协会等,包括一级体育社团、社区体育组织和草根体育组织,对上海市不同层级的体育社团都实施了调研,因此样本具有较好的代表性。

3 实证分析结果与讨论

3.1 体育社团3个潜在变量的探索性因子分析

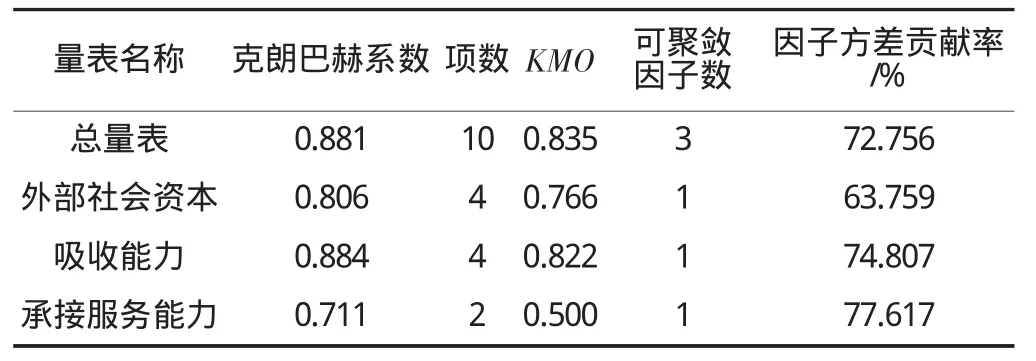

正式调查中,总量表和各因子量表的克朗巴赫系数分别为0.881、0.806、0.884和0.711,>0.7,说明总量表和各因子量表均具有较高的信度;总量表的KM0值达到0.835,各因子量表的KMO值也均>0.500,说明因子内的各项指标相关度较高,适合进行因子分析;按照主成分>1,得出总量表的可聚敛因子数为3,而各潜在变量量表的可聚敛因子数均为1,且总量表和各因子量表的方差贡献率均>60%,说明总量表和各因子量表中的各项指标能较好地解释潜在变量(见表1)。

表1 总量表和各因子量表的克朗巴赫α检验和KMO检验

对体育社团外部社会资本、吸收能力、承接服务能力3个潜在变量的全部观察变量进行因子分析(见表2)。从因素的收敛结果可以看出,因子1表达了体育社团外部社会资本,因子2表达了体育社团吸收能力,因子3表达了体育社团承接服务能力。这3个因子解释问卷的总体方差贡献率达到72.756%,说明本套问卷调研的质量较好。根据因子指标的构成,本研究定义3个潜在变量,包括体育社团外部社会资本和吸收能力2个外生潜在变量,体育社团承接服务能力1个内衍潜在变量。

表2 3个潜在变量的总体观察变量旋转后因子构成

3.2 结构方程模型分析

为了检验前文提出的各项假设及理论模型,本研究采用AMOS21.0进行结构方程模型分析(见图2)。整体模型适配度的各 项 拟 合 指 标 值 分 别 是 χ2/df=1.511、GFI=0.942、NFI=0.913、IFI=0.945、CFI=0.942、RMSEA=0.05,这些指标值均达到可接受范围,说明模型的拟合度较好,假设模型与实际观察数据适配良好。体育社团外部社会资本对吸收能力影响的路径系数为0.67,外部社会资本对承接服务能力影响的路径系数为0.17,吸收能力对承接服务能力影响的路径系数为0.63,三者系数均达到显著水平,说明假设H1、H2和H3在研究中均得到证实,假设成立。

图2 结构方程模型分析结果

3.3 讨论

3.3.1 体育社团外部社会资本与吸收能力、承接服务能力的关系体育社团外部社会资本对吸收能力和承接服务能力影响的路径系数分别为0.67和0.17(见图2),体育社团外部社会资本对社团吸收能力、承接服务能力具有促进作用。另外,A1、A2、A3的载荷量均达到0.7以上,说明体育社团与政府部门、群众、科研院所、赞助商和其他社团等建立的良好互动和信任对外部社会资本影响的强度较大。正如崔志等[20]人研究发现,组织外部社会资本能够创造和加强知识流通渠道,扩大外部新知识的来源范围,提高知识流动的密度和张度,促进知识共享,进而提高组织知识吸收效率。E.SIVADAS和R.F.DWYER[21]也证实,组织与外部相关机构或个人之间建立良好的互动和信任关系,能促使组织更有效地利用外部资源,提高组织运作和创新能力,提升组织竞争力。体育社团与政府部门、科研院所和高校保持密切的交流,并且与社会大众、赞助商、其他社团经常性地开展联络和会面有助于社团更好地识别外部新知识,促进外部新知识获取,帮助社团成员将获取的新知识及时转移至自己所在的体育社团。同时,社团成员与外部机构或个人之间建立的信任和共同语言也有助于识别外部新知识及其价值;体育社团成员与外部相关机构或个人开展经常性的交流和互动,并且建立良好的信任,可以为社团提供资金、设备和技术人才上的支持,为体育社团承接服务能力的提升创造条件。因此,体育社团外部社会资本对吸收能力、承接服务能力具有正向促进关系。

3.3.2 体育社团吸收能力与承接服务能力的关系 结构方程模型的检验结果显示,体育社团吸收能力对承接服务能力影响的路径系数达到0.63,体育社团吸收能力对社团承接服务能力具有显著的促进作用,并且B2、B3和B4 3个观察指标的载荷量均超过0.8,B1的负荷量也在0.7以上,说明体育社团成员识别外部新知识价值、开展群众体育需求调研活动、举办讲座获取知识以及在社团中应用新知识对另外社团吸收能力影响的强度较大。P.PAVLUZ[22]指出,组织的吸收能力可以对新知识进行识别、获取、整合和利用,识别并获取对本组织有价值的新知识,把这些新知识运用到组织新产品的开发、流程改善、组织决策和组织创新等方面,提升组织整体实力。在吸收能力中,知识识别是对外部新知识的存在位置及其价值的初步判断,是知识获取的前提,社团成员通过经常性的公众需求调研活动、参加专门会议等方式努力获取足够多的外部新知识,并将这些新知识应用在自己所在的体育社团,在社团内部广泛传播,实现外部新知识与本社团实际情况的紧密结合,这将会极大地提升社团的组织能力和执行能力,从而提高体育社团承接服务能力[23]。因此,体育社团吸收能力对承接服务能力具有正向影响的作用。

3.3.3 体育社团吸收能力的中介作用 另外,结构方程模型的输出结果还显示,体育社团外部社会资本对吸收能力影响的路径系数达到0.67,对承接服务能力影响的路径系数仅为0.17,而社团吸收能力对承接服务能力影响的路径系数达到0.63,这说明体育社团外部社会资本通过吸收能力影响承接服务能力的效果显著,社团吸收能力实际上起到了一个中介作用。在考虑吸收能力的作用下,体育社团外部社会资本对承接服务能力提升的直接影响相对较弱。这一结论还得到了很多其他研究的支撑,如韦影[24]发现,吸收能力在企业社会资本正向影响企业技术创新绩效的过程中发挥中介作用,企业要加强各种联系,提高信任度,以创造更多获取和利用知识的能力,提升自身的吸收能力。因此,体育社团应重视与外部相关机构的交流与互动,并建立信任关系,以获取和应用对本社团有价值的外部新知识,实现社团承接服务能力的提升。

4 结论与建议

4.1 结论

(1)体育社团外部社会资本对社团吸收能力、承接服务能力具有正向的促进作用,外部社会互动、基于认知的信任和共同语言对外部社会资本影响的强度较大;(2)体育社团吸收能力对社团承接服务能力具有正向的促进作用,知识识别、知识获取和知识应用对社团吸收能力有较强的影响;(3)整体上,体育社团外部社会资本主要影响吸收能力,吸收能力主要影响体育社团承接服务能力,吸收能力实际上在体育社团外部社会资本对承接服务能力的影响中起中介作用。

4.2 建议

(1)从外部来说,首先体育社团要与政府部门、监管部门、社会大众保持良好的沟通,了解政府扶持政策、监管动向以及公共体育服务需求;其次,要与赞助商、合作单位、其他社团建立良好的信任关系,严格自律、信守承诺、利益共享;最后,应努力完善监督机制,加强自我监督能力,提升公信力。(2)从内部来说,体育社团应鼓励社团成员积极地、有意识地搜集、识别、应用外部新知识;其次,要定期组织成员深入基层开展调研活动,了解公众最真实的公共体育服务需求;最后,应定期举办专家讲座、专门会议,建立共享机制,大胆创新,提升知识成果转化为体育社团承接服务能力的效率和效果。

[1]NONAKA L,TAKEUCHI H.The Knowledge creating company:How Japanese companies creat the dynamics of innovation[M].London:Oxford University Press,1995.

[2]BOURDIEUP.LeCapital Social:Notes Provisoires[J].Actes Rec Sci,1990(8):30.

[3]COHENWM,LEVINTHAL D A.Absorptive capacity:A new perspective on lerning and innovation[J].Administrative Science Quarterly,1990,35(1):128-152.

[8]陆红英,董彦.高管团队社会资本量表开发及信效度检验[J].经济论坛,2008(9):96-102.

[9]NAHAPIET J,GHOSHAL S.Social capital,intellectual capital,and the organizational advantage[J].Academy of Management Review,1998,23(2):242-266.

[12]王国顺,杨昆.社会资本、吸收能力对创新绩效影响的实证研究[J].管理科学,2011,24(5):23-36.

[13]ZAHRASA,GEORGEG.Absorptivecapacity:Areview,reconceptualization,and extension[J].Academy of Management Review,2002,27(2):185-203.

[14]李姿姿.国家与社会互动理论研究述评 [J].学术界,2008(1):270-277.

[15]MCALLISTER D J.Affect and cognition based trust as foundations for interpersonal cooperation in organizations[J].Academy of Management Journal,1995,38(1):24-59.

[16]CHIU C,HSU M,WANG E T G.Understanding knowledge sharing in virtual communities:An Integration of Social Capital and Social Cognitive Theories[J].Decision Support Systems,2006,42(3):1872-1888.

[17]曾维和,陈岩.我国社会组织承接政府购买服务能力体系构建[J].社会主义研究,2014,(3):113-118.

[18]史江涛.员工关系、沟通对其知识共享与知识整合作用的机制研究[D].杭州:浙江大学,2007:109-110.

[19]JANTUNEN A.Knowledge-processing capabilities and innovative performance:An empirical study[J].European Journal of Innovation Management,2005,8(3):336-349.

[20]崔志,于渤,崔崑.企业知识吸收能力影响因素的实证研究[J].哈尔滨工业大学学报:社会科学版,2008,10(1):127-132.

[21]SIVADAS E,DWYER F R.An examination of organizational factors influencingnewproduct successin internal and alliance-based processes[J].Journal of Marking,2000,64(1):31-49.

[22]PAVLUPA.IT-enabled dynamic capabilitiesinnewproductdevelopment:Buildingacompetitiveadvantageinturbulentenvironments[M].Riverside:University of California,2004:102-103.

[23]鲍东东,张华伦,宋伟.社会资本视角下群众体院社团组织发展路径[J].上海体院学院学报,2014(4):31-34.

[23]韦影.企业社会资本对技术创新绩效的影响:基于吸收能力的视角[D].杭州:浙江大学,2005.