学前教育发展中不同主体间利益博弈分析①

2015-10-29刘云艳

刘云艳,张 晋

(1.西南大学,重庆 400715;2.苏州高等幼儿师范学校,江苏 苏州 215008)

学前教育发展中不同主体间利益博弈分析①

刘云艳1,张晋2

(1.西南大学,重庆 400715;2.苏州高等幼儿师范学校,江苏 苏州 215008)

学前教育发展进程实际上是多方参与的多层次博弈过程。在这一过程中,各级政府、公办幼儿园与民办幼儿园基于不同价值立场持有各异的利益诉求与博弈策略。中央政府与地方政府间构成“智猪博弈”,地方政府与公办幼儿园间合作博弈走向异化,地方政府与民办幼儿园呈现出非合作博弈,园际间构成“智猪博弈”。以法为先、制度均衡、奖罚分明是破解当前我国学前教育利益博弈中“公共地悲剧”问题的重要途径。

学前教育;利益群体;利益博弈;政府;幼儿园

学前教育发展作为一个复杂体系,关系到多方群体的利益,各群体基于“理性人”的身份展开博弈,从而构成复杂的博弈系统。在该博弈系统中,各利益群体由于利益诉求存在非一致性,往往导致利益主体冲突,“道德风险”行为频发,严重制约学前教育发展。因此,分析与梳理学前教育发展中的各利益主体博弈关系,明确与规范各主体权责,对于进一步促进学前教育发展具有重要意义。

一、学前教育发展中利益主体及其利益诉求

学前教育发展作为一项长期而复杂的过程,包含着多股博弈力量,它们之间纵横交错,相互影响,从而形成纷繁复杂的博弈关系网络。在不同层次的关系网络中,存在着不同的利益主体。爱德华·弗里曼(Edward.Freeman)认为,“(一个组织的)利益主体是指任何可以影响该组织目标的或被该目标影响的群体或个人”[1]。依此推演,本研究认为学前教育发展中的利益主体主要包括各级政府、幼儿园、管理者、教师、家长、幼儿等。其中,政府与幼儿园层面的博弈是关键,影响学前教育全景。

(一)各级政府:追求普及、公平与优质的学前教育

发展学前教育是一项为“国家构筑财富”的事业,[2]不仅关系到个体人生发展,而且对亿万家庭生活质量、国家人力资源水平与社会和谐稳定都具有极其重要的价值。这就决定发展学前教育不再仅仅是“私人行为”或“家庭行为”,更是一种“公众责任”与“政府责任”。从世界各国尤其是发达国家的实践经验来看,政府主导已成为促进学前教育发展的重要趋势。

学前教育是一项制度化的教育服务产品。该服务产品生产过程涉及到各级政府、教育部门、企业、非营利组织、个人、幼儿园、园长、教师等多重生产者,这些生产者构成复杂冗长的“委托-代理链”。在这条“委托-代理链”中,各级政府作为初始人或“链条”的最高端,代表着国家学前教育意志,体现着公众学前教育诉求,即普及、公平与优质的学前教育。普及学前教育是指3-6岁儿童在园期间所接受的普通教育,一般以入园率为衡量标准,目的是为了保障每一个儿童的基本权利,不让一个孩子掉队。公平是政府履行公共服务职能的首要价值取向。学前教育关系到起点公平,对于从根本上解决社会不平等、打破代际贫困意义重大。而起点公平的关键则在于坚守“底线公平”,即优先保障因“人格资源”(Personal Resources)或“原生运气”(Brute Luck)不佳而处境不利儿童的保教权利。优质是政府发展学前教育的最高目标,是学前教育战略价值得以最终实现的关键环节。联合国教科文组织全民教育全球检测发现,“正在致力于保障所有儿童受教育权利的众多国家,因偏重教育机会而忽视了质量问题”。[3]质量与机会同等重要。政府在推进学前教育机会均等的同时,更要注重保障学前教育质量。国情差异使各国在追求普及、公平与优质学前教育的道路上处于不同水平,但普及、公平与优质无疑是各国政府学前教育发展的最终目标。

(二)幼儿园:游走于“教育人”、“社会人”与“经济人”之间

幼儿园作为制度化的学前教育机构,交集着多元利益诉求与多重社会身份。在“教育人”、“社会人”与“经济人”的身份集合中,不同性质的幼儿园侧重于不同身份。公办园作为政府兴资举办的幼儿园,是一种教育公共服务机构,体现着国家意志与政府导向,从理论上来说,主要扮演着“教育人”与“社会人”的身份。“教育人”主要强调以保教幼儿为根本职责,秉承教育本质,倡导与落实科学的儿童观与教育观。“社会人”则注重社会责任与公益性,要求其面向大众提供可获得有质量的学前教育资源。虽然“教育人”与“社会人”是公办园的主要身份,但由于我国公办园投资主体的复杂性和投入机制的多样性,导致许多公办园为了生存与发展必须考虑经济收益。

趋利性是我国多数民办园得以产生发展的最初目的与原始动力。民办园运转主要遵循市场规律,自负盈亏,以收取学费、赚取经济利润为目的,“经济人”是其主要身份特性。然而,随着民办园问题的日益凸显,人们开始意识到:“将责任向社区、父母和私立教育提供者转移这一做法并非是修补公共基础教育体系的正确举措。”[4]为此,政府开始为民办园提供一定程度的财政政策支持,力图弱化民办园的“经济人”身份而强化其“教育人”、“社会人”身份,另外,教育活动的本质属性——教育性要求民办园必须优化自身教育活动的使用价值以赚取经济利润。在此背景下,政府以购买服务的方式与部分民办园形成一种交易关系,而民办园亦开始通过强化自身“教育人”与“社会人”身份来赚取政府的教育资源与财政支持。

二、学前教育发展中各利益主体间博弈行为

博弈的过程就是利益重新分配的过程。学前教育发展中不同层面的博弈实际上是各个利益群体为了实现自身利益最大化而选择不同行为策略,由此产生积极抑或消极博弈结果的过程。

(一)中央政府与地方政府之“智猪博弈”

中央政府与地方政府作为学前教育博弈系统的宏观层面,二者间的责权规范问题、财权与事权匹配情况将直接影响着学前教育事业全局。本研究将政府划分为中央政府与地方政府两大维度,将各级政府责权分解为“规范”与“失范”两类状态。将各级政府与责权状态重新组合,形成了四种博弈关系类型,即规范—规范、规范—失范、失范—规范、失范—失范。对四类博弈关系赋予相应的获益值(文中各图中数字仅代表各个博弈主体的利益得失,并无实际意义),从而构成“智猪博弈”博弈支付矩阵,详见图1。

图1 中央政府与地方政府之“智猪博弈”支付矩阵

象限Ⅰ:规范—规范。在此象限中,各级政府责权关系处于规范状态,国家充分认识到“孩子是国家最宝贵的资源”,将学前教育发展置于国家战略地位,并以立法的形式规范学前教育相关行为,保障学前教育财政投入,加大学前教育监管力度。地方政府则顺利交接发展的“接力棒”,分级管理,层层落实“国家政府-教育部门-学前教育机构”的三级发展职责,从而实现学前教育发展的理想样态,学前教育事业得以有序推进。

象限Ⅱ:规范—失范。中央政府处于规范状态下,中央政府获得2个单位的收益值,地方政府虽然权责失范,但通过“搭便车”亦获得2个单位的收益值。虽然中央政府出台政策要求地方政府重视扶持学前教育发展,但由于中央政府直接给予的财政补贴与中央财政转移支付数量少以及地方财政有限的束缚,再加上学前教育发展具有强烈的溢出效应,即人才流出政府与人才流入政府间投入与收益极不平衡,这就导致地方政府缺乏发展学前教育事业持久稳定的执行动力与积极性,从而宁愿选择“不作为”、“搭便车”来分得“一杯羹”。学前教育发展处于地方政府实际执行难的困境。

象限Ⅲ:失范—规范。中央政府处于失范的情形下,责任模糊,学前教育发展缺乏健康的生态环境与有力的外部支持,其中一个典型表现是中央政府对学前教育财政支出比重极小,地方政府往往凭借着自身财力与热情来发展学前教育。这一现象往往出现在贫富差距较大的国家或地区,我国东部发达省份学前教育发展情况就是一个典型案例。这些省份的政府行为主要概括为以下几点:首先,在“地方负责、分级管理和各部门分工合作”[5]的基础上明确细化各级政府职责,建立省、市/县、乡镇共同负责的农村学前教育管理体制。其次,逐步推进学前教育单项列支制度,设专项经费重点扶持农村学前教育。最后,加强师资队伍建设,提高教师待遇。[6]该发展模式的前提是本地区具有较高的经济社会发展水平,但对于落后地区,这样的权责模式无疑将无法实施。

象限Ⅳ:失范—失范。各级政府责权处于失范状态中,双方收益均为0。该象限反映出当前我国学前教育发展中各级政府的责权实况。具体而言,首先,中央政府职责缺位现象严重。表现为:一是中央政府在学前教育法规制定完善中职责缺位,即使颁布了相关政策文件,但也多以“主张提倡”的口吻而且缺乏针对具体事宜由哪一级政府负责的刚性规定。二是中央政府学前教育财政投入不到位。一项研究显示,2010年、2011年与2012年各级政府(主要包括中央政府与地方政府)学前教育支出占公共教育(主要是学前教育、小学教育、中学教育与高等教育)的比例分别为1.53%、1.88%与2.98%,其中,中央政府投入占各级政府投入的比重分别为0.78%、0.30%与0.33%。[7]可见,各级政府尤其是中央政府在学前教育财政投入上存在严重失责。三是中央政府在维护教育公平、推进学前教育区域平衡发展上缺位。学前教育毛入园率、师幼比、师资水平、生均教育经费等发展指标区域间差距巨大,区域间教育资源、质量水平悬殊已成为亟待解决的社会问题。其次,中央政府与地方政府间的财权与事权错位。我国1994年的分税制改革主要是针对中央与地方政府间的财政关系,而非五级政府,但由于改革的不完善,致使省级以下政府的改革机械照搬中央与地方分税制改革模式,[8]导致财权层层上交,事权层层下移,地方政府面临“事多钱少”、“上级点菜、下级买单”的困境。各级政府学前教育权责划分往往仅停留在“语言层面”,缺乏实际的规划、财政保障。如2011年,财政部、教育部联合下发的《关于建立学前教育资助制度的意见》中也只是强调“地方先行,中央补助”的资助原则,地方政府仍然是学前教育财政重担的主要承担者,中央政府只是扮演着“奖补”的身份。即使是在地方政府层面,由于缺乏统筹,导致各部门在工作中相互推诿,发展幼儿园所需要的资金、土地、教师编制等亦难以落实到位。

(二)地方政府与公办幼儿园合作博弈之异化

公办幼儿园作为政府直接兴资举办的幼儿园,与政府形成一个具有约束力的合作契约,二者间属于典型的合作博弈(Cooperative Game)。政府通过直接管理或委托管理来彰显国家的教育意志。然而,在公办园的实际发展中,由于政府实际支持有限、管理监督缺失以及公办园“道德风险”等因素的存在,二者间的博弈产生异化与变质现象,部分公办园冲破双方的契约关系,模糊国家教育意志,丧失学前教育本真。主要表现为以下三个方面:一是企事业单位园处于归属难与定位不清的窘境。企事业单位园是在计划经济时代为解决本单位员工后顾之忧而兴办发展起来的福利性质幼儿园,但伴随着市场经济体制改革,这类幼儿园很难再获得国家或所属单位财政性支持,其“公办”光环逐渐黯淡,然已有的“公办”头衔又使得其不能像民办园那样备案收费,结果入不敷出,生存步履维艰。这类过去所谓的“公办园”的归属与定位问题成为亟待解决的现实难题。二是部分公办园处于“有名无实”的境地。这类公办园由政府举办,但获得的国家财政性投入却有限。数据显示,公办园中的国家财政性教育经费在总体教育经费中的比例在50%以上的仅占40.4%,这就意味着国家公共资金占主体的公办园数没有达到公办园总数的一半,有一半以上的公办园以私人资金为主。[9]再如,一些乡镇中心公办园,只有寥寥无几的公办教师,仅园长享有在编待遇,除此再无其他财政拨款。[10]三是部分公办园偏离学前教育本真——公益性与普惠性。主要包括两种情况:一种情况是国家持续支持的幼儿园,具备高水平的师资与办园条件,成为极具排他性与竞争性的优质教育资源,从而异化为仅仅面向社会“非富即贵”特殊群体的私人产品,普通群众的教育资源完全被挤占,学前教育公益性、普惠性丧失殆尽;另一种情况是获得政府资助少,办园经费紧张的公办园,往往通过赞助费、兴趣班等“道德风险”行为来变相收费,抬高入园门槛,俨然演变成一种教育不公行为。总之,地方政府与部分公办园间的博弈行为不再仅仅是政策文本层面的合作关系,在实际中,部分公办园已背离国家学前教育意志,如何让这些公办园重回“公办”轨道,再返幼儿园中的向导与领军位置,成为值得关注的问题。

(三)地方政府与民办幼儿园之非合作博弈

地方政府与民办幼儿园间的博弈属于典型的非合作博弈(Non-cooperative Game)。在这组博弈关系丛中,双方没有达成一个具有约束力的协议,缺乏约束个人理性追求利益最大化的行为规则,致使民办园的行为带有很大程度的自发性与自利性。

20世纪末至21世纪初是我国民办园快速发展的时期。数据显示,截止2004年,全国幼儿园总数达到117899所,其中民办园数量为62167所,占全国幼儿园总数的52.73%,[11]已占据我国学前教育的半壁江山。民办园在弥补公办园数量不足方面发挥着重要作用。但民办园自负盈亏的市场特性深刻影响学前教育的公益性质,造成学前教育市场化、产业化之气盛行。因此,如何促使学前教育回归公益性质,实现民办园经济性与公益性的有效平衡,成为政府亟待解决的社会问题。近几年,地方政府开始重视民办园的发展,强调民办园的社会公益责任,期待民办园能够按照国家意志规范办园,提高质量,为政府排忧解难,而民办园“经济人”属性决定其必须关注经济效益,二者围绕着公益责任与经济利益展开博弈。具体而言,由于二者博弈力量的不均等、教育资源的稀缺性以及教育观念等因素影响,各级政府在具体博弈中大多采取政策文件等行政化手段而忽视财力、物力、政策等实际性支持,更无实质意义的质量监控。地方政府教育资源在公民办园间的分配极不均衡,公办园作为政府部门的“独生子”,占有明显的制度优势,主要体现在财政支持与教师待遇上。数据显示,国家财政性学前教育经费的投入去向主要集中在教育部门办、各级政府机构办、事业单位办、部队办以及国有企业办5种类型的公办园,对其他类型的民办园基本上没有投入。[12]再如,宁波市2006年,教育部门、机关及其他公办幼儿园在园儿童数仅占全市适龄儿童总数29.3%,但全市当年90%的财政性学前教育经费投入到了此三类幼儿园,其生均享有政府财政经费分别为3417.8元、3161.8元、1856.7元;占入园幼儿总数70.7%的各类集体办、民办幼儿园生均享有政府财政经费仅为124.8元。[13]公民办园间的政府财政资源分配极不均衡。民办园教师已成为我国学前师资的主体,[14]但由于民办园位于体制外,民办园教师所占教师编制比例极小,与其主体地位极不匹配,民办园教师处于“同工不同酬”的境地,无法享有与公办园教师同等的劳动报酬与社会地位。如宁波市某县事业在编教师共143人,其中公办园教师为137人,占总数的96%,民办园教师为6人,仅占总数的4%。[15]由此可见,我国公民办园分享政府教育资源存在巨大差距,极不平衡,民办园面临着“责多利少”的尴尬局面,朝着公益性、普惠性方向发展的积极性遭受重挫。

(四)园际间之“智猪博弈”

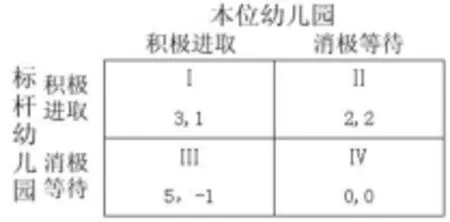

发展资源的稀缺性是园际间博弈的深层原因。基于理性经济人的隐性身份,不同幼儿园在发展自身的过程中,因自身博弈结构的差异可能选择不同的博弈策略。本研究将幼儿园划分为本位幼儿园与标杆幼儿园(本位幼儿园主要指发展水平一般、安于现状、缺乏改革热情与动力的一类幼儿园。标杆幼儿园通常是具备较高发展水平、锐意进取、勇于创新的一类幼儿园),将两类幼儿园的博弈策略划分为“积极进取”与“消极等待”两大维度,对两类幼儿园的博弈策略进行重新组合,从而形成四种博弈关系类型,即积极进取-积极进取、积极进取-消极等待、消极等待-积极进取、消极等待-消极等待。对四类关系类型进行赋值,从而构成了“智猪博弈”支付矩阵,详见图2。

图2 幼儿园园际间“智猪博弈”支付矩阵

图2显示,如果本位幼儿园选择消极等待,坐享其成,可能通过“搭便车”获得2个单位或0个单位的收益值,这主要取决于标杆幼儿园的策略选择。如果本位幼儿园选择积极进取,可能获得1个单位的收益值,也可能因为革新风险带来损失,主要也是取决于标杆幼儿园的决策。因此,对于本位幼儿园来说,其最佳博弈策略是消极等待。而对于标杆幼儿园来说,通过积极进取其博弈结果是绝对获益。因此,对于标杆幼儿园来说其最佳博弈策略是积极进取。比如说,学前教育课程改革对于本位幼儿园与标杆幼儿园来说就是一个典型的“智猪博弈”案例。标杆幼儿园在这组博弈关系丛中处于优势地位,标杆幼儿园作为同行中的佼佼者,往往占据政府财政、政策倾斜的优势,拥有稳定的生源与良好的社会声誉,具备改革的资本与底气,因此,这些幼儿园往往成为学前教育课程改革的先行者与领导者。然而,本位幼儿园通常是自负盈亏,独立承担改革风险,缺乏改革的风险管理与保障,因此为了迎合家长片面需求,增加生源,保全既得利益,往往坚持走“小学化”的老路线,保持原地踏步,缺乏积极创新的勇气与资本。这样的博弈策略选择无疑无法实现学前教育的帕累托最优,不具备学前教育全局意义。

三、学前教育发展中各主体利益整合路径

(一)以法为先:明晰各级政府学前教育权责

公共利益是人类为了生存、享受和发展所需要的资源和条件。[16]学前教育是一项关系亿万儿童生存与发展的教育资源。学前教育作为一种准公共服务,其公益性特征决定学前教育发展关切到公共利益。学前教育公共利益法律化则为学前教育利益相关者享有学前教育权利与承担学前教育责任提供运行框架,尤其是为政府主导学前教育发展提供法制性基础。目前,我国各级政府学前教育权责划分错位、缺位、越位等问题突出,其中,各级政府事权与财权不对等问题严重制约地方学前教育发展。因此,明晰各级政府学前教育权责划分迫在眉睫。而立法则为规范与落实各级政府学前教育权责提供法制框架,为确保责任落实过程的严肃性、稳定性与法制性提供保障。学前教育公共利益法律化主要包括以下三个层面:一是明晰各级政府学前教育职责。将“地方负责,分级管理”体制具体化,建立责任到人、分级管理、层层落实的管理体制,确保各级政府责任清晰。二是理顺中央政府与地方政府的事权与财权关系。针对学前教育财权偏上而事权偏下的错位现象,一方面要上移学前教育发展责任,明确中央政府与省级政府的职责,强化其统筹监管责任,另一方面要下移学前教育财权,加大对区县政府的财政支持,设立专项资金,给予省级以下政府学前教育发展经济保障。三是加大政府尤其是中央政府对学前教育的财政支出,增加中央政府学前教育转移支付,优先保障经济落后地区、处境不利群体的学前教育权利。

(二)制度均衡:引导与规范学前教育行为

制度均衡是描述制度供给与制度需求关系一致状态的专业术语。这样的制度状态意味着各主体利益得以有效平衡,实现制度收益最大化与制度设计的帕累托最优。正如制度经济学家戴维斯和诺思所言,制度均衡的状态就是指“在给定的一般条件下,现存制度安排的任何改变都不能给经济中任何个人或团体带来额外的收入”。与制度均衡相对应的是制度非均衡,制度非均衡主要包括制度供给不足或制度供给过剩两种情况。在由非均衡制度向均衡制度变迁的过程中,政府扮演着主导者的角色,政府依据其自身合法性与强制性推动制度自上而下变迁。当前,我国学前教育发展所面临的主要问题是制度供给不足,学前教育制度长期不能满足公众需要,制度真空或制度低效持久存在,优化制度环境,建构科学整体的学前教育制度架构迫在眉睫。具体而言,主要包括发展规划制度、财政投入制度、监管制度、人事制度、教师发展与使用制度等。制度落实是制度制定的最终目的,是制度价值得以显现的关键环节。在学前教育发展制度落实中,一方面要注重各部门的分工,各司其职,如人事部门应平衡公民办园教师编制,监管部门应加强对各类幼儿园的质量监管,保证各类幼儿园在健康发展轨道上运行;另一方面应强化各部门协同合作,建立联席会议制度,提升政府各部门行为的一致性与配套性,如教育部门应加强与财政部门合作,制定并实施合理的财政投入机制,促进不同地区学前教育均衡发展,财政部门与人事部门加强合作,平衡园际间教师待遇,优化师资队伍等。

(三)奖罚分明:建立园际间“选择性激励”制度

幼儿园作为一种有序的集体组织,幼儿园间的博弈行为本质上是对集体或组织利益的表达与诉求。要想破解园际间“智猪博弈”困境,其根本方法在于改变现有园际间博弈支付矩阵,建立新型的利益分配机制。即加大积极进取博弈行为的收益,减少消极等待博弈行为的收益,将幼儿园行为与额外支持资金、荣誉、等级考核、教师待遇等奖励挂钩。这实际上是一种“选择性激励”(Selective Incentives)。“选择性激励”是由美国社会学家曼瑟尔·奥尔森(Mancur Lloyd Olson)提出,是公共选择理论中关于集体行动的一个重要概念。为了对集体成员的行为做到“奖罚分明”,区别对待,除了对为集体利益作出贡献的个体给予应得的回报外,应再给予额外的奖励,而对那些损害或不利于集体利益的个体进行惩罚。这样趋向于“搭便车”的幼儿园将无法获得收益,甚至面临着惩处。这对于消除坐享其成心态与行为,促进幼儿园间形成各尽其职、各得其所的利益分配格局,创建积极向上的学前教育发展局面,具有重要意义。

[1]R.Edward Freeman.Strategic Management:A stakeholder Approach[M].Cambridge:Cambridge University Press,2010:46.

[2]冯晓霞,周兢.构筑国家财富——联合国教科文组织首届世界幼儿保育和教育大会简介[J].学前教育研究,2011,(1):22.

[3][4]联合国教科文组织.全民教育全球监测报告——全民教育,提高质量势在必行[R].2005:18.

[5]中央政府门户网站.幼儿园管理条例[EB/OL]. http://www.gov.cn/fwxx/bw/jyb/content_2267003.htm,1989-9-11.

[6]张霞,夏婧,杨冬梅.强化政府职责,加大财政投入,推进农村学前教育普及——来自浙江省的经验及其启示[J].学前教育研究,2010,(8):10.

[7]郭晟豪,萧鸣政.中央政府和地方政府的教育事权与支出责任[J].甘肃行政学院学报,2014,(3):96-99.

[8]刘尚希.分税制的是与非[J].经济研究参考,2012,(7):27.

[9][12][14]中国学前教育发展战略研究课题组:中国学前教育发展战略研究[M].北京:教育科学出版社,2010:29.

[10]江夏.何为“公办园”[J].人民教育,2011,(17):21.

[11]教育部计划建设司.中国教育事业统计年鉴[M].北京:人民教育出版社,2004:194.

[13][15]陈文辉.宁波市教育局优秀调研报告集——宁波学前教育调研报告(内部资料)[R].2007.

[16]陈庆云,鄞益奋.论公共管理研究中的利益分析[J].中国行政管理,2005,(5):35.

(责任编辑:徐治中;责任校对:赵晓梅)

The Analysis on the Interests Game among the Different Groups in the Development of Pre-school Education

LIU Yunyan1,ZHANG Jin2

(1.Southwest University,Chongqing 400715;2.Suzhou Kindergarten Teacher’s Academy,Suzhou Jiangsu 215008)

Preschool education development process is actually the process of many agents participating in the multi-level game.In this process,all levels of government,public kindergartens and non-public kindergarten base on the value of different positions have different interest demands and game strategies.It exists a boxed pigs game between central government and local government.The cooperative game between local government and public kindergarten goes to alienation.It presents a non-cooperative game between local government and the private kindergarten.It exists a boxed pigs game among kindergartens.The lawfirst,systemequilibrium,being fair in meting our rewards or punishments is the important way to solve the present problemo“f the tragedy of commons”in pre-school education in China.

pre-school education;interest groups;interests game;government;kindergarten

G610

A

1674-5485(2015)09-0018-06

国家社科基金“十一五”规划课题“幼儿园教师资格考试制度研究”(BHA100049)。

刘云艳(1962-),女,重庆人,西南大学教育学部教授,博士生导师,主要从事教师与儿童发展研究;张晋(1988-),男,安徽滁州人,苏州高等幼儿师范学校助教,硕士,主要从事教师与儿童发展研究。