网络舆情管理的理论基础研究

2015-10-20李昊青兰月新侯晓娜张琦

李昊青++兰月新++侯晓娜++张琦

[摘要]理论基础是学科建设与发展的思想源泉和建构理据。目前,我国网络舆情管理的理论研究相对薄弱,在一定程度上影响了该领域研究的整体发展。本文在界定网络舆情管理内涵的基础上,通过分析利益相关者理论、生命周期理论、信息生态理论等基本思想及其与网络舆情管理关联性,阐述了网络舆情管理的主要理论基础,进一步丰富了网络舆情理论体系,以期为网络舆情管理的研究与实践提供有益参考。

[关键词]网络舆情;舆情管理;利益相关者理论;生命周期理论;信息生态理论;理论基础

[中图分类号] G203 [文献标识码]A [文章编号]1008-0821(2015)05-0025-05

随着互联网和移动通信技术的发展,传统媒体与新兴媒体的深度融合,互联网覆盖率与手机网民数量的激增,中国开始进入互联网“新常态”,“三微一端”的移动舆论场成为网络舆论的新重心,这表征着我国正走向自媒体移动互联时代。同时,这些发展与变化也给我国政府、社会以及学术界在网络舆情管理的理论与实践方面带来了新的机遇与挑战。面对“人人皆媒体,连接无所不在”的网络空间,国内外关于网络舆情研究总体上呈现蓬勃发展态势,但目前国内舆情研究却表现出“策为上、术为主、学匮乏”的尴尬学术现实。因此,对网络舆情开展深入的理论研究尤显必要与紧迫。从一定意义上讲,一个学科的科学化进程几乎必然伴随着对理论基础的寻求。于是,本文在界定网络舆情管理内涵的基础上,来探讨网络舆情管理的理论基础和实际应用问题。

1 网络舆情与网络舆情管理的界定

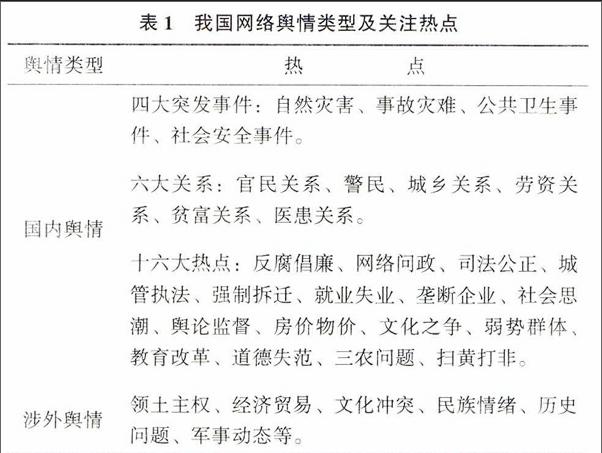

所谓“网络舆情”是指由于各种事件的刺激而产生的通过互联网传播的人们对于该事件的所有认知、态度、情感和行为倾向的集合。实践表明,它具有自由随意性、实时交互性、聚合一扩散性以及传播跨时空性等特点。目前,我国网络舆情可以分为国内热点和关系国家安全和国际形象的涉外舆情(见表1)。

按照事件性质不同,网络舆情管理可分为一般事件网络舆情管理和突发事件网络舆情管理。依据管理主体不同,网络舆情管理又有狭义与广义之分。狭义上的网络舆情管理即政府网络舆情管理,是指政府及其特定职能部门通过运用一定的方法和手段对互联网上传播的带有某种利益诉求和意识倾向性的意见和言论进行干预和调整的过程。其主要反映的是一种传统意义上政府管控行为。而广义上的网络舆情管理是包括政府、社会组织、媒体以及网民等参与主体对各种网络舆情的综合研判与合作共治过程。它实质是一种“政府主导、多元参与”的社会治理行为,在一定程度上它能够反映出国家网络治理体系和网络治理能力的水平和发展态势。就结构而言,网络舆情管理主要包括管理主体、内容、环境、技术、方式、策略等构成要素;从内容上讲,网络舆情管理主要涉及网络舆情监控、研判、预警、应对、评估等过程要素。由此看出,网络舆情管理是一项多元素、全方位、全过程的复杂的系统工程。其目的在于:认识网络舆情事件的萌芽、发生与发展过程的演化规律及其作用机理;监管网络舆情环境的状态和要素变化,以及可能出现次生、衍生事件;进而在从整体、系统和过程的角度来预防与应对舆情事件的潜在危机或现实威胁,并最大限度地消减其负面影响和损失。

2 网络舆情管理的理论基础

学理上,有些理论不仅本身提供着对特定现象的解释,而且还能指导对其他现象的观察和解释,这样的理论经常被一个甚至多个学科的研究者用作理论视角或研究框架,并被应用它的学科领域称作理论基础。实际中,经济学、新闻传播学、社会学、统计学、公共管理学、情报学等许多学科为网络舆情管理提供了丰实的思想资源和理论基础。因此,本文选取利益相关者理论、生命周期理论、信息生态理论作为网络舆情管理的理论基础,一方面,通过对它们理论内涵、思想、观点的阐释,可以认知网络舆情管理的主体间的利益关系、治理过程及舆情演化的周期规律以及舆情管理的生态策略等;另一方面,从应用角度分析这些理论与网络舆情管理的关联性,可以深刻揭示该理论基础的实践价值和现实意义。

2.1 利益相关者理论

2.1.1 利益相关者理论的基本内涵

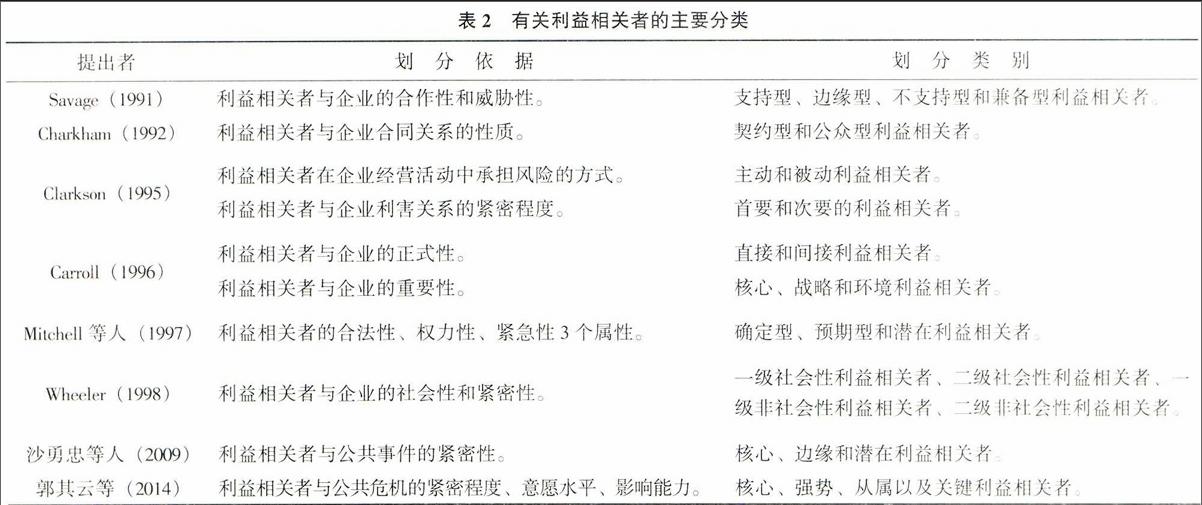

利益相关者理论(Stakeholder ThemV)肇始于20世纪60年代,主要研究组织各相关群体同组织战略与管理的关系问题。美国斯坦福大学研究所(1963)从组织生存维度将“利益相关者”界定为:有这样一些团体,如果缺少他们的支持,组织就不能生存。20世纪80年代,学者弗里曼从战略管理角度首次将该理论系统化,并认为“利益相关者是能够影响一个组织目标的实现,或者受到一个组织实现其目标过程影响的所有个体和群体”。也有学者认为,“在利益相关的群体中,正如利益相关者可能被社会行为主体的行动、决策、政策或做法所影响,这些利益相关者同样能够影响该组织的行动、决策、政策和做法。”更有学者指出,“公司应归利益相关者共同所有,企业的全体利益相关者都应该参与公司治理,他们通过剩余索取权的合理分配来实现自身的权益,通过控制权的分配来相互牵制、约束,从而达到长期稳定合作的目的。”按照不同依据,利益相关者有着不同的分类(如表2所示)。其中,最具代表性的是美国学者Mitchell等人的划分,他们通过评分法从利益相关者的合法性、权力性、紧急性3个属性角度,将企业利益相关者分为三类:确定型利益相关者(同时拥有3种属性)、预期型利益相关者(拥有其中的2种属性)以及潜在利益相关者(只拥有3种属性当中的1种)。该分类在提高利益相关者界定的可操作性的同时,也推动了利益相关理论在诸多领域的广泛应用。综上,利益相关者理论认为:组织与利益相关者之间是交互影响的关系;利益相关者既作为组织的影响者,又是组织的参与者;组织应为利益相关者整体共有,在组织战略与管理中所有利益相关者应共同参与治理,利益相关者间博弈性与协同性并存;利益相关者识别和重要性次序,因参照标准多元,划分结果不同,具有一定相对性。

2.1.2利益相关者理论与网络舆情管理endprint

根据利益相关者理论,网络舆情的利益相关者是指那些借助互联网平台发布信息,引发公共话题,形成网络舆情,同时受到网络舆情发展和管理过程影响的所有个体和群体。网络舆情的特性决定着网络舆情管理过程中所涉及的利益相关者众多,且构成复杂。同时,网络舆情在传播过程中不同利益相关者的身份、情绪、意愿、态度倾向、影响力和行为方式影响着网络舆情发展,在不同的舆情发展阶段,利益相关者的作用与影响也在发生了一定的变化。利益相关者理论在网络舆情管理中应用主要表现以下方面:一是,深化网络舆情治理理念。在管理理念上,该理论为网络舆情“管理”转向“治理”提供了关联性和整体性思维,强调网络空间治理的主体间性,推动了利益相关者间积极关系的形成,为多元利益相关者的参与、合作的制度建设提供必要价值基础和理论依据。二是,提高网络舆情监测、应对以及评估等管理过程的针对性和质效。在管理方式上,通过设定相关标准,对不同利益相关者的类属识别,以明确其在网络舆情管理体系或舆情事件中的重要性序列和角色定位,诸如“哪些是核心的、重要的利益相关者,哪些是边缘的、潜在的利益相关者?”,并准确认知其行为规律,把握在具体管理过程中其职责和行为方式的动态变化,从而有针对性地进行舆情监管与研判,以提高管理战略的可行性和管理的有效性。因而,我们要高度重视核心的、重要的利益相关者,他们是决定网络舆情走向的主导力量;同时也要关注和积极引导边缘的、潜在的利益相关者,使其成为管理的参与者和治理者,而不仅是旁观者或阻碍者,要避免其因关联角色的变化使事件进一步恶化。目前,许多学者通过利益相关者理论从不同角度对网络舆情管理进行尝试性研究,如学者任立肖等人将食品安全突发事件网络舆情管理中的利益相关者划分3大类9种对象,即核心利益相关者(消费者、食品生产经营者、政府部门、网络舆情原创者),边缘利益相关者(检验机构、非政府组织、网络舆情转发者、网络舆情评论者),潜在利益相关者(旁观者),并提出从认知、目标和行动建立利益相关者协同机制,以有效应对网络舆情。此外,也有学者利用该理论对微博舆情管理中的用户进行分类研究和微博舆情监测指标体系研究,也取得了有益成果。

2.2 生命周期理论

2.2.1 生命周期理论的基本思想

“生命周期”(Life Cycle)是生物学领域的重要概念,描述的是生命体演化过程中所呈现的阶段性特征及其形态和功能所发生的一系列变化。生命周期理论主要是利用生物生命周期的思想,将对象从其形成到最后消亡看成是一个完整的生命过程(运动整体性);而对象的整个生命过程中因其先后表现出不同的价值形态可划分为几个不同的运动阶段(运动阶段性);在不同的运动阶段中,应根据对象的不同特点,采用各自适宜的管理方式和应对措施(运动阶段内各要素间的内在联系的特点)。自20世纪50年代末,随着跨学科研究的兴起,生命周期理论被引入组织管理、市场营销、危机管理、信息管理等多个领域。诸如,美国学者Mason Haire(1959)认为企业发展周期同生物学生命周期相符合,于是将该理论引入企业管理领域。随后,许多学者按照组织战略目标、规模、结构、管理风格等不同依据,将企业发展划分为不同的生命周期阶段。如学者Greiner (1972)把企业生命周期细分为创业、指导、授权、协调和合作五个阶段,并指出在不同阶段企业面临着不同的困境。学者伊查克·爱迪斯(1989)在《企业生命周期》一书中系统论述了企业生命周期理论,并把企业生命周期划分为孕育期、婴儿期、学步期、青春期、盛年期、贵族期、后贵族期、官僚期、死亡期10个阶段。学者LevirtT.(1965)创立了“产品生命周期”概念,并将它运用到市场营销中,他把产品生命周期划分为市场发展、市场增长、市场成熟、市场衰退4个阶段。哈佛大学教授Raymond Vemon (1966)首次提出“产品生命周期理论”,认为一种新产品从进入市场一直到退出市场同样要经历一个形成、成长、成熟到衰退这几个阶段周期变化,并指出因国情不同而使同一产品可能在不同国家经历的产品周期也是不一样的。此外,在危机生命周期理论中,如Fink、Charles等许多管理学者依据危机发展不同时期划分制定了不同危机管理阶段模型,以有效应对全过程的危机管理。美国信息学家F.W. Horton于1985年提出信息生命周期理论,指出信息是一种具有生命周期的资源,信息生命周期是信息运动的自然规律,并提出了两种信息生命周期:一种由收集、传递、处理、传播和利用等7个阶段所组成;另一种由创造、维护和恢复等10个阶段组成。于此,信息生命周期理论认为:信息在不同的生命阶段其价值是不一样的,信息生命周期管理就是要在信息生命周期的不同阶段,根据信息价值的不同而采取不同程度的管理策略,使信息能在信息生命周期的每一个阶段均能以最低的成本获得信息的最大效益。

2.2.2 生命周期理论与网络舆情管理

综上,生命周期理论在网络舆情管理领域的应用主要体现以下两方面:

(l)它强调网络舆情管理过程的整体性和阶段性

网络舆情管理是一种全过程的综合性管理。根据生命周期理论,整体视角下网络舆情管理主要涉及舆情信息需求生命周期管理、网络舆情演化生命周期管理以及网络舆情管理过程生命周期管理。具言之,①利益相关者的舆情信息需求是有生命周期的,舆情信息需求生命周期一般可分为:萌芽期、加速增长期、缓慢增长期、成熟期和衰退期5个阶段。②就某一事件或话题所引发的网络舆情具有一定的生命周期,都是由萌芽走向消亡,其发展或演化具有一定的规律性特质,因而可划分为若干发展阶段。依据质性特征,网络舆情演化生命周期大体可划分:萌芽期、扩散期、成熟期和消退期4个阶段。③舆情管理本身具有生命周期性,网络舆情管理过程生命周期一般包括监测期、研判与预警期、应对期、评估与恢复期4个阶段。此外,这种阶段划分方法为研究网络舆情演变规律奠定了理论基础,进一步丰富了网络舆情演化理论的内容。正如有学者指出,在网络舆情演化的不同的发展阶段,其起主导作用的演变机制不同。endprint

(2)它增强了网络舆情管理策略的科学性和战略的前瞻性

不同的舆情信息生命周期和不同的信息传播发展阶段会产生出不同类型的舆情信息和需要引起舆情监测、监管重视的要素和信号。正是基于各发展阶段特点决定了网络舆情管理的策略选择。在舆情监测过程中,不仅仅需要获取舆情信息、舆情发布者以及舆情参与者自身的特征和要素,同时需要分阶段、分周期的对于各类要素进行分析和研究,同时根据不同层面的生命周期的特点对网络舆情进行监管和控制。申言之,该理论强调在网络舆情管理过程中要遵循网络舆情生命周期演化规律,以提高全过程、全时空舆情监管策略的针对性和科学性。在网络舆情管理战略层面,要根据网络舆情所处阶段特点、变动、演变规律及异化情况调整管理战略,从而使网络舆情管理战略更具前瞻性、目标性和可操作性。

2.3 信息生态理论

2.2.1 信息生态理沦的主要观点

信息生态理论(Information Ecology Theory)是信息利.学、生态学与社会学等多元理论建构的交叉学科,主要是从整体——系统视角研究人、信息及信息环境之间关系,以及由它们相互作用而共同形成的信息生态系统的平衡问题的一种理论。20世纪80年代末,“信息生态”作为学术概念被国外学者提出。起初,德国学者Rafael Capurro(1989)用它来研究信息污染、信息平衡以及数字鸿沟等问题。随后,美国学者T.H.Davenport等人(1997)系统提出信息生态理论,并结合信息管理思想分析了信息环境中人与组织的关系,强调对组织内部信息利用方式产生影响的各个复杂问题采取整体的观点,显示在许多不同现象的相互作用时必须利用系统观来分析问题。B.A.Nardi等人(1999)将信息生态定义为“特定环境里由人、实践、价值和技术构成的一个系统”,并指出信息生态系统里占核心地位的不是技术,而是由技术支持的人的活动。学者张曙(1995)将信息生态解释为信息——人——环境之间相互关系的总和。靖继鹏教授认为信息生态理论是利用生态学的观点和方法,研究信息生态系统的构成因子、因子之间的相互作用、信息流和能量流的传递以及系统的合理构建和优化等问题,并指出信息生态系统由信息、人、信息环境组成,是具有一定的自我调节能力的人工系统。学者张福学(2002)认为信息生态是一个部分及其之间各种联系所构成的复杂系统,它具有系统性、多样性、协同演化、存在关键性“物种”以及地域性等特点。学者李凤石(2005)认为,信息生态理论是目的与手段的统一,其目的性在于实现信息生态系统的平衡,促进人、信息环境乃至人类社会的可持续健康发展。同时,信息生态理论也是“一种具有前瞻性的研究与设计方法,它能够认识到各种联系、信息形式和类型的多样性以及团体中心在处理信息时的重要性”,其更注重对信息生态系统进行整体性考量和系统性分析,并通过增强人的主体性、优化配置资源以及信息政策调控等手段,以实现信息生态良性有序与和谐发展。

2.3.2 信息生态理论与网络舆情管理

综上,我们不难发现网络舆情管理的系统性使其同信息生态理论的目标性具有内在的一致性,都是趋向系统的平衡与价值的和谐。申言之,信息生态视野下的网络舆情管理的目的就是在于实现网络舆情生态和谐发展,推进网络生态文明建设。于是,运用信息生态理论研究网络舆情管理,主要强调在信息生态观下对网络舆情生态要素及其生态系统平衡的问题进行研究,这既有助于建构和谐的网络舆情生态系统提供理论支持,又能为网络舆情生态治理体系建设给予方法指导。具言之,其在网络舆情管理领域中应用主要体现以F方面:(1)网络舆情生态的基础理论研究。根据信息生态理论,网络舆情生态是舆情信息、人、网络环境之间关系的总和。网络舆情生态是从整体视角研究舆情信息、人、网络环境之间关系,以及由它们相互作用而共同形成的网络舆情生态系统的平衡问题。它强调的是社会个体或群体、舆情信息与网络环境三者间的相互作用和影响。三者的关系是网络舆情生态问题的核心。三者间的非均衡状态即为“网络舆情生态失衡”。如当前网络舆情发展过程中的虚假信息、负面信息等属于网络舆情生态系统种群之间相互作用导致的生态系统失衡。通过对网络舆情生态系统构建的研究,可以揭示出社会个体或群体同网络环境的关系,剖析网络舆情生态失衡现象,以维护网络舆情生态平衡。(2)网络舆情生态系统的构建机理研究。它主要研究各要素的功能及其相互作用关系,探究系统的结构层次及其形成条件、构建机理、结构模式等问题。(3)网络舆情牛态系统的运行机制研究,是在揭示网络舆情生态失衡成因的基础上,对该系统各要素的运作规律和过程进行分析,以研究舆情信息流和能量流在网络舆情信息生态链中流转规律与运行方式。(4)网络舆情信息生态位研究,主要包括网络舆情信息生态位的动态性研究。网络舆情信息生态位测度的研究以及网络舆情信息生态位理论的应用研究。(5)信息生态观指导下的网络舆情管理机制与策略研究。它通过对网络舆情信息生态链的分析以及网络舆情信息生态链节点触发网络舆情生态失衡的认识,对网络舆情管理方法、原则、策略进行新的探索,以促进各种网络舆情群落的生态平衡为目的,研究网络舆情生态治理模式的功能、理想条件和实施策略。(6)构建和谐网络舆情生态系统的战略与对策研究,是研究实现网络舆情生态系统平衡、和谐与可持续发展的战略、对策、措施等。(7)网络舆情生态系统的评价理论与方法研究,是讨论网络舆情生态系统的影响因素,评价标准、评价指标体系及评价方法等问题。由此看出,信息生态理论不仅丰富了网络舆情管理的理论内容,而且还为网络舆情管理实践提供了一种全新的、整体的分析网络舆情形成、演化、管控和治理的研究框架。

3 结语

诚然,理论基础是学科建设与发展的思想源泉和建陶理据。上述,利益相关者理论、生命周期理论、信息生态怎理论等构成了网络舆情管理的重要理论基础。此外,治理理论、数学建模理论、熵理论、信息异化理论、信息伦理、信息公开与信息公平理论等许多思想学说也为网络舆情的科学和有效管理提供了宝贵的思想资源和方法指导。例如,“信息异化理论是网络衍生舆情管理研究的学理基础”,“信息公开与信息公平理论为网络舆情管理策略选择提供了重要理论依据”,等等。因而,在今后的网络舆情管理研究中,我们需要进一步开拓理论视野,汲取有益“养料”,以深化该领域的理论发展和实际应用。endprint