低强化不典型肝癌的CT表现分析

2015-10-19孙璐沈凯金中高

孙璐 沈凯 金中高

低强化不典型肝癌的CT表现分析

孙璐 沈凯 金中高

目的 探讨低强化不典型肝癌的CT表现特点及诊断价值。方法 回顾性分析低强化不典型肝癌10例CT表现特征。结果 低强化不典型肝癌10例中单结节型肝癌9例,直径范围1.8~3.4cm,平均2.5cm;为多发结节1例,最大病灶直径约6.8cm,并见一枚瘤灶内出血。10例在平扫时均呈低-略低密度,边界清楚或不清楚。增强后,其中3例在动脉期及门脉期、延迟期均为低密度。4例动脉期呈等-稍高密度,门脉期、延迟期呈低密度。1例动脉期未见明显强化,门脉期及延迟期呈轻中度、渐进性强化,以延迟期强化稍明显。2例动脉期呈边缘环形强化或点状强化,门脉期及延迟期仍有持续强化。2例在第一次增强后病灶未见明显强化,但3d后再次行大剂量增强,增加动脉早期扫描,动脉早期显示肿瘤边缘区出现环形或点状强化灶,其强化灶密度稍高于周围正常肝组织。结论 低强化不典型肝癌强化模式不同于常见肝癌,熟悉其CT增强特点有助于作出正确的诊断并减少误诊。

肝癌 不典型 低强化 CT

原发性肝癌在我国是常见的恶性肿瘤,具有典型的CT增强特征,为此诊断和鉴别诊断并不困难,但部分病理证实为原发性肝细胞肝癌的病例,不具备典型的CT表现特征,本文回顾分析10例动脉期、静脉期均表现为低强化的不典型肝癌,并作总结,以提高对本病的认识。

1 临床资料

1.1一般资料 本组患者10例,男8例,女2例;年龄53~67岁,平均年龄57.6岁。均以消化道症状首诊,包括上腹部不适4例、腹痛、腹胀5例、黄疸1例。乙型肝炎、肝硬化病史8例。实验室检查甲胎蛋白(AFP)阳性7例。9例有手术病理资料,1例经介入诊断、治疗证实。

1.2检查方法 采用GE公司16层lightspeet CT,NEMOTO高压注射器。患者在检查当日清晨空腹,均行平扫及Ⅲ期动态增强扫描,扫描条件:120KV,330mA,0.8s层厚5mm,螺距1.375,扫描时患者仰卧位,先从膈面开始上腹部平扫再作Ⅲ期动态增强扫描,使用非离子型对比剂欧乃派克,浓度350mg/ml,剂量1.5ml/kg。经肘静脉注入造影剂,注射流率2.6~3.0ml/s,动脉期、门脉期、延迟期扫描时间窗分别为25~28s、60~65s和160s,扫描层厚5mm。

2 结果

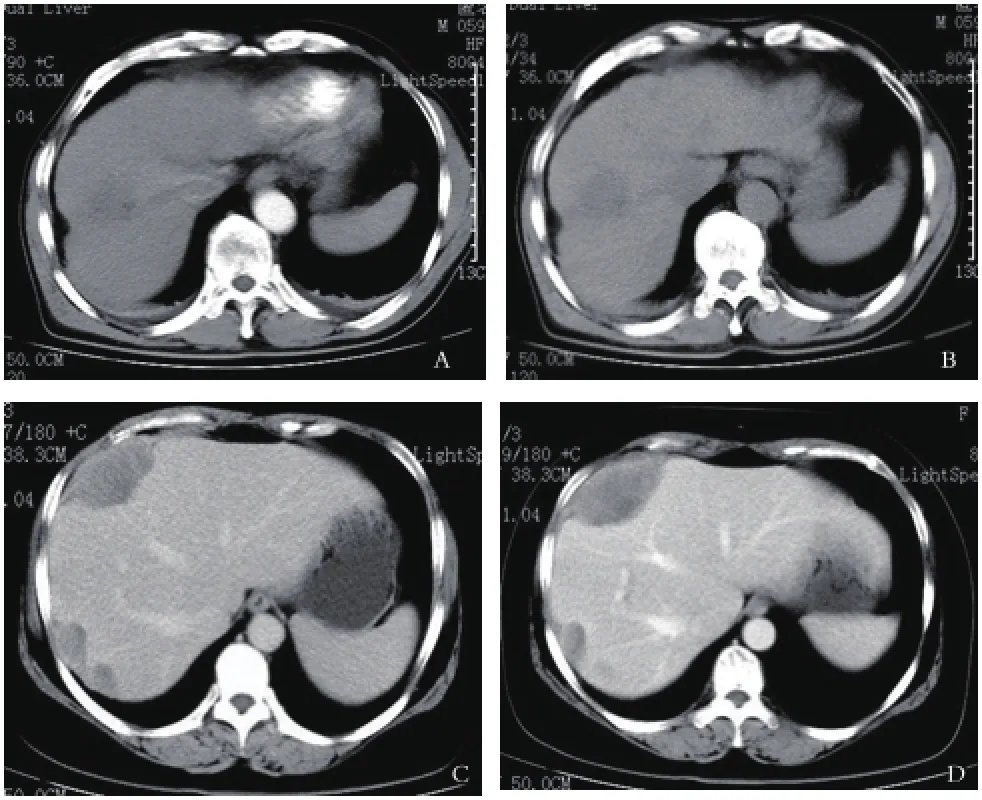

低强化肝癌10例,其中单结节型肝癌9例,病灶直径1.8~3.4cm,平均2.5cm;多发结节1例,最大病灶为直径约6.8cm,并见一枚瘤灶内出血。10例在平扫时均呈低-略低密度,4例边界清楚,6例边界不清楚。行常规增强CT检查,其中3例在动脉期呈轻度强化,门脉期、延迟期仍可见轻度持续强化,但Ⅲ期均为低密度(见图1)。4例动脉期轻度强化,呈等-稍高密度,门脉期、延迟期呈低密度,强化曲线仍符合“速升速降型”(见图2)。1例动脉期未见明显强化,门脉期及延迟期呈轻中度、渐进性强化,以延迟期强化稍明显。2例动脉期呈边缘环形强化或点状强化,门脉期及延迟期仍有持续强化(见图3)。增强后瘤灶内密度均匀6例,瘤灶内密度不均匀4例。2例在第一次增强后病灶未见明显强化,但3d后再次行大剂量增强扫描,增加动脉早期扫描,动脉早期肿瘤边缘区出现环形或点状强化灶,其强化密度稍高于周围正常肝组织。

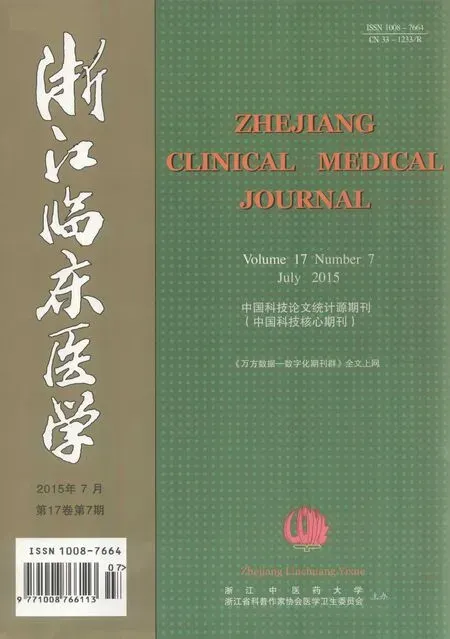

图1 肝脏Ⅷ段肝癌 A CT平扫图像 病灶呈低密度,边缘欠清晰,CT值约43Hu;B 动脉期图像 病灶呈轻度强化,但仍呈低密度,边界更模糊,CT值约57Hu;C、D 门脉期、延迟期图像 病灶边界逐渐清晰,呈低密度,CT值分别约81Hu、86Hu。

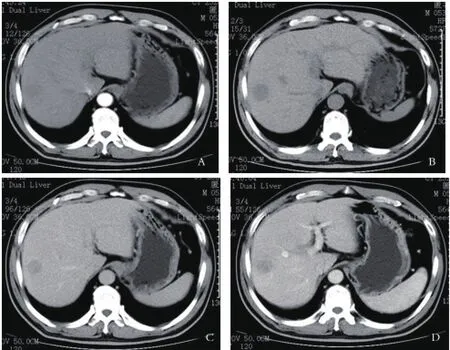

图2 肝脏Ⅰ段肝癌 A CT平扫图像:病灶呈等密度,边界不清,CT值约54Hu。B 动脉期图像:病灶呈斑点状轻度强化,呈等-稍高密度,强化处粗略侧的CT值约92Hu。C、D 门脉期、延迟期图像:病灶密度下降,CT值约73Hu、67Hu,强化曲线仍符合“速升速降”型。

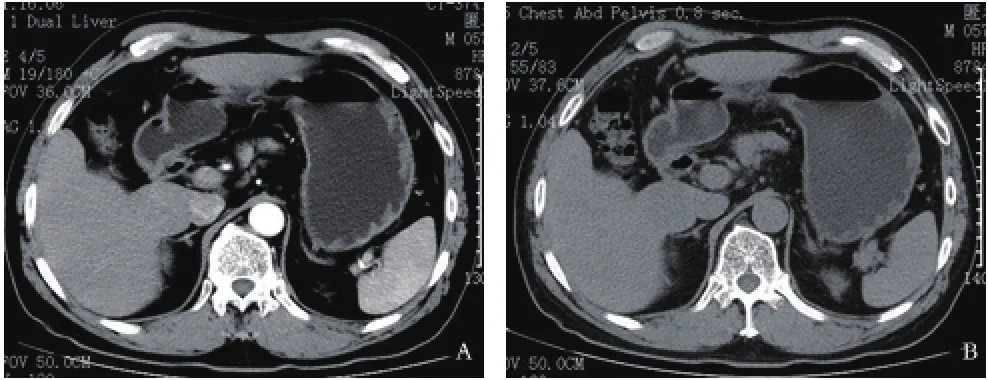

图3 肝脏多发肝癌 A CT平扫图像:肝内多发低密度占位,边界尚清晰。B 动脉期图像:病灶呈边缘强化,内部轻度强化,强化不均匀,病灶仍呈低密度,并见斑片状更低密度区。C、D 门脉期、延迟期图像:病灶内部仍有轻度强化。

3 讨论

肝细胞肝癌是临床最常见的肝内恶性肿瘤,腹部B超检查、CT平扫及动态增强可发现病灶,作出诊断。但由于肝癌病理复杂,注射造影剂的表现呈多样化,少数肝癌特别是小肝癌呈动脉期低强化,易误诊。大部分肝细胞肝癌[1]血供丰富,主要由肝动脉供血,而肝实质主要由门静脉供血,在肝动脉期进行扫描,肿瘤与正常肝组织之间形成密度差异,肿瘤呈高密度,门静脉期肝实质强化达高峰,而肿瘤病灶密度下降,延迟期病灶密度进一步下降,呈“速升速降型”强化曲线,较易诊断。但部分肝癌因其血供、肝组织背景及病理成分的不同CTⅢ期增强表现不典型,表现为动脉期无明显强化或低强化。低强化肝癌的不同强化模式与病理对照分析主要存在以下几种原因[2]:(1)肿瘤病灶内缺血,动脉期病灶仅轻度强化,但门脉期和延迟期强化下降,其强化曲线仍属“速升速降型”。(2)肿瘤属弥漫型肝细胞肝癌,本型瘤灶内的肿瘤性血窦与瘤旁肝组织的血窦相通,来自肝窦的门静脉血,稀释了血窦内含碘的肝动脉血,故动脉期肿瘤强化不明显。(3)部分非典型肝癌动脉供血不丰富。(4)病灶含纤维成分较多,因此早期无强化,或轻度至中度强化,而门脉期和延迟期仍可见到持续强化。(5)病灶内广泛坏死、出血、囊性变、脂肪变及透明细胞变,而这些病理成分均不强化。另外肝本身密度差别、内脏血供变异亦会对病灶强化产生影响[3]。如无其他CT表现,低强化肝癌诊断较困难。在诊断中应主要与炎性假瘤、肝转移瘤、肝内原发淋巴瘤、肝硬化再生结节相鉴别。

炎性假瘤是一种以纤维结缔组织增生伴大量炎性细胞浸润的局灶型增生性疾病。CT平扫病灶呈单发低密度,形态多样,主要为圆形及类圆形,病灶强化[4,5]主要以门脉期及延迟期强化为主,大部分病灶有不同程度强化表现,以病灶周围部分环形强化(晕征)、病灶中心结节状或纤维条索状强化(分隔征)以及门静脉穿行病灶(挂果征)具有一定特征性。另外,虽然同样为动脉期、门脉期低密度病灶,但炎性假瘤常表现为均匀性低强化,缺乏低密度灶内更低密度区,同时,炎性假瘤病灶周围可出现楔形与小片状强化带,肝癌一般无此种表现。

肝转移性肿瘤平扫大多数为低密度,增强后有多种表现:(1)动脉期病灶强化不明显,门脉期、延迟期病灶实性部分强化,但强化程度低于肝实质,多数转移灶为此种转移方式。(2)动脉期病灶部分强化或整个强化,门脉期表现为低密度。(3)转移灶呈囊样病灶,增强后表现为囊壁厚薄不均。(4)转移灶呈“牛眼征”改变。前两种类型需与低强化肝癌鉴别,通常转移性肿瘤有原发肿瘤病史,CEA可升高,但AFP正常,无肝硬化病史,病灶常为多发、大小不一,分布散在。

肝内原发淋巴瘤增强CT显示瘤灶轻度强化,但强化后密度仍低于正常肝组织,需与低强化肝癌相鉴别。两者不同点在于淋巴瘤常为多发病灶,病灶在平扫及增强后边界均较清楚,瘤内无坏死而成均匀低密度。低强化肝癌以单发多见,病灶边界多不清楚,因其内发生坏死、出血、囊变等,病灶密度可不均匀。肝再生结节与低强化肝癌鉴别有一定困难。低强化肝癌强化模式与周围正常肝组织存在差别,而再生结节常显示正常肝组织的强化模式。MRI检查对两者的鉴别极具价值。

1 韦菊临,覃志龙.小肝癌的不典型CT表现及鉴别诊断.放射学实践,2010,25(12):1375.

2 梁长虹.肝脏疾病CT诊断.第1版.北京:人民卫生出版社,2009.91~98.

3 Matsui O,Kadoya M,Kameyama T,et al.Benign and malignant modules in Cimhotic livers:distinction based on blood supply. Radioloy,1997,178:493~497.

4 何卓凯,许乙凯.肝炎性假瘤16层螺旋CT表现分析.实用放射学杂志,2010,26(1):46.

5 裴广华,汤小华.肝脏炎性假瘤(附6例报告).中国综合临床,2003,5(19):451~456.

315200 浙江省宁波市镇海龙赛医院放射科