中国公共政策工具研究评估

——基于2004~2014年CNKI数据的定量实证

2015-10-17胡玉凤白锐

胡玉凤,白锐

(暨南大学公共管理学院,广东广州,510632)

中国公共政策工具研究评估

——基于2004~2014年CNKI数据的定量实证

胡玉凤1,白锐2

(暨南大学公共管理学院,广东广州,510632)

本文采用文献分析法在CNKI检索出2004—2014年以公共政策工具为主题的文章共298篇,并对其总体状况作出评估。主要探讨十余年间哪些人在做此类研究,他们从什么维度进行研究,研究的数量和质量如何,是否推动了该领域的发展。本文运用论文发表时间、研究者机构、学术职称、论文数量、研究方法、引用文献以及被引频次作为衡量指标。研究发现,专注于公共政策工具研究的学者短缺,领域内学术对话少,理论研究和实证研究比例结构严重失衡,研究方法和学术规范方面尚存在大量问题,论文的质量随着数量的增长而呈现下降趋势。

公共政策工具;研究评估;研究者;研究维度;研究质量

一、问题的提出

工具性的研究可以被看作不同社会科学所采取的一个方向[1](P12)。政策工具是当代学术研究特别是社会科学研究的一个重要课题,也是公共行政学的一种极具说明力的知识体系[2](P72)。政策工具(Policy Instruments)作为经济、法律、政治等学科领域的研究由来已久,20世纪80年代在公共行政领域的研究才开始,而我国对于公共政策工具的研究起步较晚,随着胡德(C· Hood)、彼得斯和冯尼斯潘(B·Guy Peters and Frans K·M Van Nispan)、萨拉蒙(Lester M·Salamon)等学者的研究成果的广泛传播,政策工具的研究在国内才开始活跃,我国学者于本世纪初逐步展开对该课题的研究与探讨[3](P24),在此之前,国内尚未出现过将公共政策工具作为独立研究主题的专著。

2004年陈振明教授指出:在我国,政策工具的研究虽已起步,但仍存在大量问题需要进一步研究,如政策工具的分类、选择、评价标准以及在政策与管理过程中扮演何种角色等等,因而该方面研究远未成熟,仍有很长的路要走[4](P47)。由国外学者B·盖伊·彼得斯和弗兰斯·K·M·冯尼斯潘主编的《公共政策工具:对行政管理工具的评价》经顾建光教授翻译于2007年出版,成为我国第一部关于公共政策工具研究的中文版译著。那么,历经十余年,学术界对于政策工具这一重大课题的研究状况如何,特别是行政学视阈下的政策工具研究状况如何,研究质量怎样?本文采用文献分析法对我国2004-2014年以“公共政策工具”为主题的文献研究状况做出评估。

二、文献选取

本文所关注的焦点是中国大陆地区的公共政策工具研究现状。这是因为,基于行政学研究传统、范式等差异,数年来我国大陆与港、澳、台三地之间形成了不同的学术话语体系;其次,我们所选取的样本均取自CNKI的“中国期刊全文数据库”2004年至2014年期间发表的论文,不包括专著、译著以及其它论文(如未被CNKI收录刊物);此外,本文的选取标准是抽取“社会科学I辑”目录辑,将样本范围控制在行政学、法学和政治学三个学科之列。文章分别以“公共政策工具”、“政府工具”、“公共治理工具”为主题词,检索2004—2014年期间所有发表的期刊论文共298篇。选取上述三个术语基本可以涵盖学界关于该主题的研究成果;另一方面有学者提出不同的概念实际上反映了学者探索问题的不同视角[5](P70),但也有专家认为虽然这些概念在学理上略有差别,但实际应用中并没有分明的界限[6](P23),因而本文采取后者观点,全文统用“公共政策工具”这一概念。最后,本研究以“主题”来检索而非“篇名”和“关键词”,可能也会遗漏部分与“政策工具”相关的研究。除去涉及保密、报道式文章、非学术性文章、一稿多投以及与政策工具无明显相关的文章后,共计298篇论文。其时间分布如示:

表1 公共政策工具研究论文的时间分布表

从表1可以看出,2004至2014年期间,我国大陆以“政策工具”为研究主题的学术论文增长幅度较大,论文数量分别在2009年、2014年出现峰值(由于本文数据收集截止于2015年2月,基本涵盖了中国知网于2014年全年收录的文章,对于年尾遗漏论文方面的误差可忽略不计)。研究文献数量的增长,在一定意义上可能反映了在社会科学领域,我国大陆学者对公共政策工具领域的关注度的提升。

三、评估指标与内容分析

本文的主要目的在于考察十余年来我国政策工具研究状况以及对整体研究状况做出评估,要想实现该目标势必要确定恰当有效的研究方法。我们认为应当从研究者状况、研究维度以及研究质量三方面进行测量,一方面有助于精确呈现研究状况,另一方面便于科学地统计和分析结果。

(一)谁在研究政策工具

1.研究者的来源。我们一般认为,从研究者的来源可以粗略地推断他所受到的学术训练和所能达到的学术水平,因而有必要对作者所在单位进行分类。为便于分类统计,本文将样本中第一作者的“出身”分为五个类别:(1)高等院校;(2)科研机构(包括国家及地方各级社科院、研究所等);(3)党校及行政学院;(4)政府机构(包括各级政府机关及军事部门);(5)其他单位(包括企、事业单位、第三部门等)。分类如表2:

表2 作者单位分布情况

如表2所示,在298篇论文当中,除了1篇没有明确注明作者来源外,接近九成的作者来源于高校,数量居于其次的是来自于党校及行政学院的研究成果。美国著名社会学家米尔斯(C·Wright Mills)曾强烈地批判受科层制或意识形态指导的社会科学研究,他认为那种大量、分散、细微的思想,极容易使研究本身陷入形形色色的实用主义之中,这很难带动一门科学或一个学科的进步[7](P88)。形成上述分布格局可能原因有二:一是由于“政策工具”本身这一术语具有一定的学术壁垒,对于非从事专业学术研究的人来说具有一定的排斥性;二是与本文样本筛选范围有关,本文的样本均检索于中国知网所收录的期刊,将“蜻蜓点水”式的杂文、新闻报道类文章剔除在外。所以,从事政策工具研究的作者大部分来自高校而非其余单位。另外,本文发现标明作者单位为厦门大学的文章共有28篇之多,厦门大学是国内学术界较早研究政策工具的机构之一。其他发表了10篇以上论文的单位分别为:中国人民大学14篇、北京大学12篇、武汉大学11篇、南京大学10篇。这5所高等院校所发表的学术成果共77篇占总样本的四分之一,且这些院校学科体系完整,在自然及人文、社会科学领域都有较高的造诣,汇集了一批享誉学术界的学者,对同类问题的研究较为深刻,为推进政策工具的研究提供了可靠的保障。

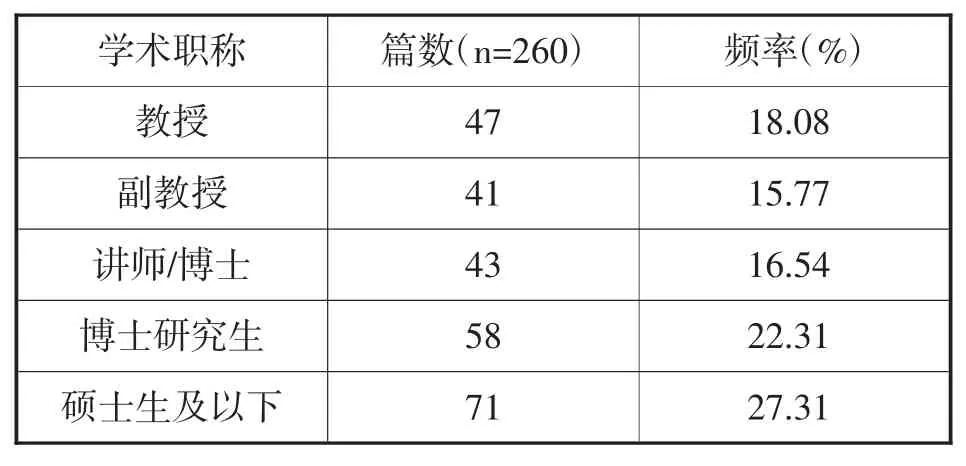

2.研究者的学术职称。学术职称是衡量研究者学术水平和学术地位的重要指标。[8](p101)本文按照教授(含研究员)、副教授(含副研究员)、讲师/博士(含博士后和助理研究员)、博士研究生、硕士生及以下进行分类。将标明作者职称的260篇文章进行统计如下:

表3 作者的学术职称

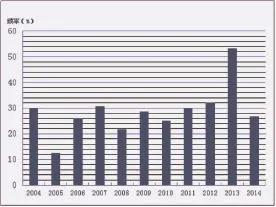

如表3所示,在研究者的学术职称分类中,职称在“硕士生及以下”的作者发文量居于首位,成为研究政策工具的主要群体。教授及副教授的发文量占样本总量的34%。数据显示,2013年职称在“副高(副教授级别)”及以上的作者以政策工具为主题的发文量占所有学术职称人群发文量的53%以上,属十余年之最。另外,分析结果总体上呈现出:“副高”及以上职称的研究者的发文量从2004年至今呈现出的波浪式上升趋势(如图1)。但我们不能就此推断越来越多的教授、副教授参与到政策工具研究这一领域。

图1 “副高”及以上作者发文频率分布图

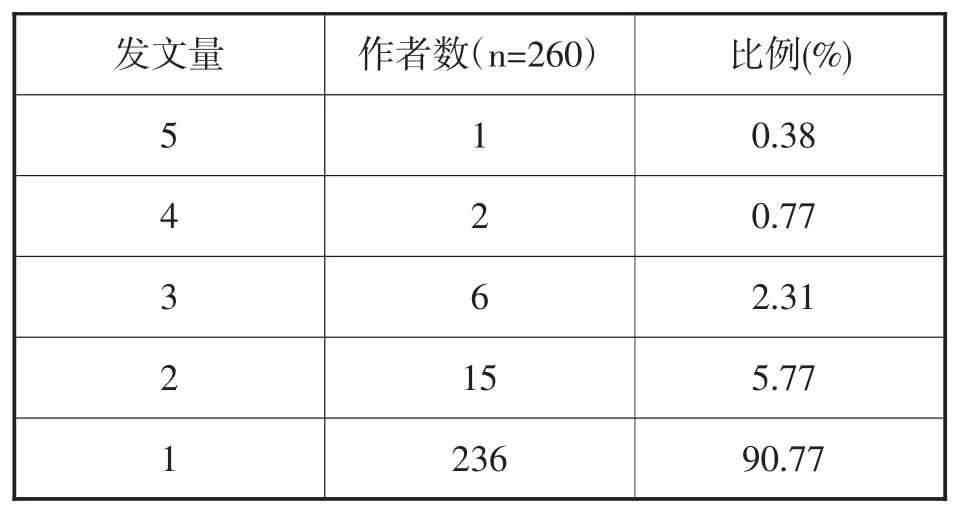

3.“科学共同体”。是否存在“科学共同体(ScienceCommunity)”,是学术界评估某一学科、某一领域的一个重要尺度。波兰尼(MichaelPolanyi)率先提出“科学共同体”的概念,认为社会中从事科学研究的学者们共同组成一个群体,在这个群体内,大家遵从共同理念、共同价值、共同方式进行学术研究。[9](p15)库恩(ThomasKuhn)在其基础上将这一概念明晰化,认为这部分人凭借相似的背景和兴趣相互切磋,以推进一个学科的进步,并强调了“范式”在构成“科学共同体”的过程中的不可或缺性。[10]那么,在政策工具的研究领域是否存在着一个波兰尼和库恩所说的“科学共同体”呢?

参考以往的文献评估类研究,一些学者以“特定作者在该领域发表论文的篇数”作为衡量“科学共同体”的指标。值得注意的是,波兰尼和库恩所说的“科学共同体”是指推动某一学科发展的科学有机体,而非包含了某一学科领域的所有研究个体及其研究成果。因此,单纯以数量作为衡量指标势必引人质疑,我们很难赞同以“数量”衡量“质量”的研究方法。然而,身处同一研究领域的学者们如果不能充分地实现对话,就绝不可能成为科学共同体的成员。因而,本文所借用的“特定研究者在政策工具领域发表论文的篇数”实为衡量政策工具“科学共同体”是否形成的必要依据而非充分条件。经统计,高达90%的作者仅发表过一篇以政策工具为研究主题的论文,撰文最多的是吉林大学的崔先维,他从硕士到博士研究生期间共发表相关文章5篇(其中一篇为第二作者),广西民族大学的张新文副教授和厦门大学的谢耀南分别发表相关文章4篇,发表2篇及以上文章的作者共24位,具备“副高”以上学术职称的仅7人,且除一人来自于党校外,其余23位均来自于国内高校。

表4 研究者个人发文数量统计

从上述数据分析来看,九成以上的作者在政策工具的研究与探讨方面持续性不强,而且很难形成专家型研究群体。单就期刊论文来说,国内专注于政策工具研究的学者还非常少,在该领域内的交流频次稀少。因此我们仍不能确信我国在政策工具这一研究体系内已经形成了上文中所提到的学术有机体。

(二)研究维度

探索某一学科领域的维度,可以从宏观上呈现该领域研究现状,帮助后来学者了解当前同领域内的其他研究者是采取何种视角来考量同类问题的,有助于对研究课题进行“查漏补缺”。本文将从学科分类及研究方法两个层次来展开分析。

1.划分学科。通过对样本进行学科分类,有助于展现以往研究成果的具体分析框架。尽管本文的所有样本均选取自中国知网的“社会科学I辑”目录辑,但仍旧出现了部分学科性质模糊的文章,因而要精确区分某个样本属于哪个具体学科是有困难的。因此本文将综合研究者个人学术背景、研究内容以及所属刊物的学科偏向性这三方面来对样本进行的广义上学科划分,全部样本划分为:行政学、政治学、法学三类。行政学包含了行政管理,政治学涵盖了中国及国际政治、政党与群众组织、中国共产党、思想政治教育等,法学包括公安、刑侦等内容。

表5 各学科发文量

经过划分,对公共政策工具研究最多的学科是行政学,发文量占总数的84.23%,法学居于其次,政治学较少。工具性的研究历来都是法学界主要的研究形式,但本文所检索的“公共政策工具”则更多的出现在行政学范畴内。陈振明教授认为政府工具研究使得传统对政府管理的研究带上了从“软知识”向“硬科学”发展的印记,对政府过程或政策过程更具解释力,对公共行政实践也具有更为直接的指导作用[11](p23)。

2.研究方法。研究方法可以在不同层次有不同的划分,各学科形成了不同的方法偏好,针对公共政策工具这一主题,我们在宏观层面上分为理论研究和实证研究两种,在微观层面上又将应用性的实证研究划分为定量研究和定性研究。基础理论研究是从政策工具领域的某一概念或问题入手,对概念的理论旨趣、边界、内涵及外沿进行辨析,对理论问题进行探索演绎,因而说理性很强,如《政府管理工具视角下的信息工具》(陈江2007)、《西方政策工具选择理论的多途径研究评述》(刘媛2010)等。理论研究可分为以概念为导向的理论研究(问题演绎)和围绕问题展开的理论研究(概念演绎)[12](P52),但这二者常常相互包含,难以做出精确区分,故本文不对其作出区分统称为理论研究;学界对于定量和定性研究的衡量标准较为清晰,本文在此不做赘述。以上的两个层面、三个类别作为本文的分类指标,对本次样本进行测量:

表6 政策工具论文研究方法统计

如表6所示,从对政策工具所运用的研究方法来看,理论性研究的文章最多占样本总量的85.57%。从2012年至2014年底,理论研究类的文章持续增长,以实际应用为目的的实证研究不到总量的15%,其中定量研究更是屈指可数,总体上呈现出了理论研究与实证研究结构性失衡的特点,这一结果的产生一方面可能是国内从事社会科学研究的学者长期受到的学术训练传统所致,另一方面则可能受制于政策工具这一研究课题本身,很多因素在实际操作中不能准确量化。政策工具这一课题是工具性研究的一部分,它所提供的研究对象相比其它社会科学领域更具操作化,[13]但学者们很快发现工具主义本身的指导性有限,多元的政治属性或政策背景阻碍了量化过程[14](P552-564)。不能以现实数据验证学术理论,不仅是政策工具研究的缺陷,也是当今社会科学亟待攻破的一大难题。

(三)研究的质量

由于政策工具在多个学科中均受到不同程度的重视,因而我们无法就单个样本本身做出质量评估,因而必须要借助一些当今学术界统一采用的一些评估指标来测量。本文分别采用文章被引频次、引用文献数量作为衡量指标。

1.被引频次。文章的被引用次数体现了一篇文章在学术界受到重视的程度,间接体现其学术价值;其次对被引频次的统计,可以通过被引用频次较高的文章的观点梳理当下学界对于某个领域探讨的主流看法以及主要争议。检索数据显示,至2014年底被引用次数超过10次及以上的文章(下文称为高频引用文章)共55篇占总数的18.46%,不到五分之一,其中被引用最多的是陈振明教授与2004年发表于《中国行政管理》上的《政府工具研究与政府管理方式改进——论作为公共管理学新分支的政府工具研究的兴起、主题和意义》一文,总计引用133次原因可能有三:其一该文章发表于2004年,正处于国内对政策工具研究的萌芽期,该文成为“领军式”文章;其二可能是由于陈振明教授个人的建树及在行政管理领域的影响力所致;最后,本文发表于国内行政学领域权威杂志且获得当时国家社会科学基金的支持因而比较有说服力。

表7 被引10次以上的文章及比例

据表7数据,在这55篇文章中,作者职称为教授及副教授的占总数的41.82%,标明作者职称在博士及以上的文章占总数的70.91%,且均来自于国内高校,这也进一步检验了本文在第(一)部分中的观点。如表,同年的论文总量在增加,但文章的被引频率变化不大,甚至在2011年出现了较为显著地下降。尽管我们需考虑论文的时间间隔对于被引次数的影响,但是仅观察2004年至2008年五年中的比例变化,就足以清晰地表明一个趋势:越来越少的文章被频繁地引用。

2.引用文献数目。上文提到形成“科学共同体”的一个重要过程便是研究者们进行充分的学术对话,“特定作者在某一领域的发文量”可以作为衡量指标之一,文章的引用文献数目从另一方面同样可以体现作者在研究论述的过程中是否以及多大程度上与前人进行了学术性对话,因而可以作为测量文章质量的一个指标。具体分析情况如下:

表8 引用文献数目与被引频次比例

在298篇论文中,有5.7%的文章没有引用文献,而这些文章无一例外都不在“被引用次数超过10次”的行列;引用文献数目只有1-5个的论文有64篇之多,样本中高达27.18%的作者在研究时没有关照过前人的成果或是没有标明;文献引用数目为6-10的文章为36.91%,是所划分中数目比重最大的;引用文献在21个及以上的文章共28篇,占9.4%,这说明能在研究过程中充分查阅前人研究成果的学者还不多。

四、个案分析:对政策工具选择文献的评估

政策工具从系谱学、知识学以及类型学等视角方面都存在着广阔的研究空间,为进一步分析政策工具在行政学领域的研究质量,本文采取个案研究的方式,选取样本中类属“政策工具选择”这一议题进行分析。在251个类属行政学样本中,共检索出28篇关于政策工具选择的文章,约占文章数量的11%。这些文章中多数议题(23篇)属于理论研究,占此类文章的82.14%,与本文“研究方法”部分的结果保持一致。这些文章大都从基础理论方面探讨政策工具的选择逻辑;余下5篇属于实证研究,且这些研究全部都是在2010年以后发表的,这也可能与我国政府对于实践知识需求日益增长的结果。

无论是理论研究还是实证研究都必须以促进该学科知识的增长为目的[15](P15-24)。首先笔者对28篇论文进行内容分析,发现13篇文章未进行文献评估,在开展学术研究之前不对前人的研究做综述很难在现有理论成就之上实现突破,是不合乎学术规范的。在这13篇未做文献综述的文章中只有1篇被引用的次数超过10次,是厦门大学余瑶的《当代中国政府工具选择》,而这篇文章发表于2006年,属于国内政策工具研究的初期,因而被参考的次数较多。其次,笔者发现即便在具有文献综述的理论研究(共11篇)中也基本上是按照“现象-原因-对策”的套路进行论述,部分构建政策工具选择模型的文章则是照搬前人成果,在提出模型之后不对其合理性和可操作性加以论证,鲜有创新;最后,在具备文献综述的4篇实证研究的文章中,其中3篇的调查资料均属二手资源,仅有刊登于《公共管理学报》的《政策工具选择与运用的逻辑研究——以四川Z乡农村公共产品供给为例》(王辉2014)一文全部来源于实地访查(部分为电话访谈取证)[16](P25)。

五、结语

公共政策工具研究在整个社会科学领域起步较晚,而我国学者在这方面的工作紧紧是初始阶段,任重而道远[17](P61)。目前国内学界对政策工具研究还打不到国外学者的研究水平和研究规模,主要表现就是国内学界对政策工具研究的相关文献不多,缺乏对政策工具进行深入的理论研究和实证分析的研究成果[18](P18)。就本文所检索的近11年来的文献来看,我国政策工具的总体研究状况不容乐观,大批量的研究谈不上规范,研究质量也令人堪忧。第一,从研究者各项要素显示来看,目前国内专注于该项研究的学者数量有限,且难以产生专家型学者,尚且不能形成一个“科学共同体”。近年来(2009至今)该领域的论文数量飞速增长,但被学界引用、关注的成果反而急剧下降,这说明国内这方面的论文质量的提升跟不上数量的增长。第二,在研究方法方面,理论研究数量占绝对优势,但理论研究深度有限基本停留在研究初期的成果,实证研究中采用定量研究的文章屈指可数。这与学科、研究者训练传统以及研究对象本身都有一定的关系,但是无论行政学、政治学、法学还是其他社会科学,若不能提炼出有效的变量和指标,进行更为客观的研究,这将成为制约政策工具研究成为一门“科学”的重要瓶颈。第三,在研究质量方面,大量的文章没有文献综述或只做少量的评估,不引用或不标明引用文献出处的文章很多,做论文必须以对先前同类研究做出充分的了解,实现学术对话,否则很难再已有的研究基础上实现突破;现有政策工具研究成果的被引频率逐年下降,总体来说就是文章所能提供的学术价值在降低。

[1][美]B·盖伊·彼得斯,弗兰斯·K·M·冯尼斯潘.公共政策工具:对公共管理工具的评价[M].顾建光译.北京:中国人民大学出版社,2007.

[2]Y·Dror,Design for Policy Science.NewYork/London/Amsterdam.Elsevier.1971.

[3]黄伟.试析政策工具研究的发展阶段及主题领域[J].国家教育行政学院学报.2008,(9).

[4]陈振明.政府工具研究与政府管理方式改进:论作为公共管理学新分支的政府工具研究的兴起、主题和意义[J].中国行政管理,2004,(6).

[5]孙志建.政府治理的工具基础——西方政策工具理论的知识学诠释[J].公共行政评论,2011,(3).

[6]陈振明.政府工具研究的新进展[J].东南学术,2006,(6).

[7][美]C·赖特·米尔斯社会学的想象力[M].陈强、陈永强译.北京:生活·读书·新知三联书店,2013.

[8]白锐、洪启民.中国公共预算研究评估:2005——2010[J].中国行政管理.2012,(4).

[9][英]迈克尔·波兰尼.科学、信仰与社会[M].王靖华译.南京:南京大学出版社,2004.

[10][美]托马斯·库恩.科学革命的结构[M].金吾伦,胡新和译.北京:北京大学出版社,2003.

[11]陈振明.政府工具研究的新进展[J].东南学术.2006,(6).

[12]董建新等.《中国行政学方法论分析:2000——2004年的抽样调查》[J].上海行政学院学报,2005,(2).

[13][美]萨默斯.美国实用主义工具法学[M].柯华庆译.北京:中国法制出版社,2010.

[14]Peters,B.G.The Politics of Tool Choice.In Salamon,L.M. Eds.The Tools of Government:A Guide to the New Governance.NewYork:Oxford University Press.2002.

[15]JayD.White.On the Growth of Knowledge in Public Administration.Public Administration Review[J].1986,(1).

[16]王辉.政策工具选择与运用的逻辑研究——以四川Z乡农村公共产品供给为例[J].公共管理学报,2014,(3).

[17]顾建光.公共政策工具研究的意义、基础与层面[J].公共管理学报,2006,(4).

[18]杨洪刚.中国环境政策工具的实施效果及其选择研究[M].上海:复旦大学,2009.

(责任编辑马光选)

D601

A

1671-0681(2015)04-0112-06

胡玉凤(1991-),女,内蒙古包头人,暨南大学公共管理学院硕士研究生;白锐(1970-),男,贵州贵阳人,暨南大学公共管理学院副教授,武汉大学政治学博士。

2015-3-4