案外人权利保护路径

——基于案外人申请再审制度与第三人撤销之诉的辩争

2015-10-15谢琼丽广州市中级人民法院广东广州510030

□谢琼丽(广州市中级人民法院,广东广州510030)

案外人权利保护路径

——基于案外人申请再审制度与第三人撤销之诉的辩争

□谢琼丽(广州市中级人民法院,广东广州510030)

既判力相对性原则的弱化、既判力主观范围的扩张及既判力的反射效果共同发生作用,导致当事人之间的确定判决不可避免地向案外第三人发生辐射效果,第三人权利保护情势迫切。案外人申请再审在保障案外人程序权利、规制虚假诉讼和实现实体公正上发挥了历史性的重要作用,但无可避免地存在固有缺陷。新民事诉讼法规定第三人撤销之诉,其具有遏制虚假诉讼和实现个案正义的功能预期。但对于案外人申请再审和第三人撤销之诉的适用上,目前有共存说、选择说、保留说、替代说等多种学说。案外人和第三人的内涵不同,案外人将第三人涵括在内。鉴于此,对于有独立请求权第三人和无独立请求权第三人可适用撤销之诉,除此之外的案外人,仍适用申请再审,两种制度共同救济案外人的权利。

案外人;申请再审;撤销之诉;既判力

近年来,在我国民事诉讼实践中,案外人权益受生效裁判侵害的现象屡见不鲜。如物权纠纷中的本诉判决处分案外人财产的行为,在债权纠纷中的当事人恶意串通增加债权人受偿风险,在代表诉讼中的代表人损害被代表人利益的行为等等[1],且在全国法院系统推进大调解的局势下,“非对抗式”审判模式和自认的广泛采用,势必会导致案外人权益遭受侵害的现象愈演愈烈。司法实务界和理论界一致认为应加强对案外人的事后程序救济,但在具体的救济方式上,却对构建“第三人撤销诉讼”和“案外人申请再审”观点不一,莫衷一是。2012年新民事诉讼法增设了第三人撤销之诉,但司法实践中对第三人撤销之诉与案外人申请再审之间的衔接仍存争议频频。

一、情势之迫:案外人权利受损严重

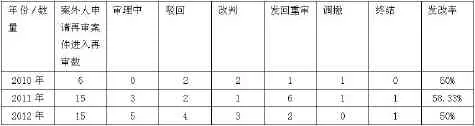

本文将选取2010—2012年间的数据作为分析样本,确保样本数据具有代表性、稳定性和可取性。[2]

(一)案外人权利受损现象频发

表1 2010—2012年B市法院受理的案外人申请再审案件情况

在市场经济条件下,客观上,产权分离、高度流转等因素相互作用,导致同一财物上的利益主体日益多元化,所发生的纷争,往往涉及当事人以外主体之权益及地位,并非仅仅局限于原诉讼当事人;主观上,为了达到高效运作司法制度,节省司法资源,即实现“纠纷的一次性解决”的理念要求尽量扩大确定判决所能产生拘束力的事项,并使该拘束力尽可能地扩及所有与此纷争有关的当事人。加之现实中判决具有反射效力,“当事人以外主体虽不受确定判决既判力之拘束,但因实体法上法律地位从属于诉讼当事人,致当事人因受确定判决既判力之拘束,使当事人以外主体亦必须受影响之称谓。”[3]既判力相对性原则的弱化、既判力主观范围的扩张及既判力的反射效果共同发生作用,导致当事人之间的确定判决不可避免的向案外第三人发生辐射效果。表现在两个方面:一是处分了案外第三人的物权,包括所有权、用益物权、担保物权等;二是诉讼当事人恶意串通,通过诉讼的方式逃避债务,损害债权人的利益。

反思之,从案外第三人的角度考察,我国事前的诉讼第三人制度因适用时的被动性,尚不足以为该判决效力的扩张提供良好的程序保障和权利救济,加之事后的救济制度供给不足,诸多因素共同作用,导致案外人权利受损现象频发。

(二)虚假诉讼大行其道

表2 2010—2012年B市案外人申请再审案件的案由情况

图1 2010—2012年A省B市案外人申请再审案由情况图

从以上图表可以看出:一方面,案外人对调解案件的申请再审率之所以达到近40%,是因为调解中双方当事人是非对抗式诉讼,并可广泛适用自认,只要双方当事人自愿达成调解协议,法官并不对案件进行实质审查,因此,调解案件就为当事人缔造虚假诉讼提供了可乘之机;另外一方面,案外人主要集中在对房地产开发经营类合同和借款合同纠纷申请再审。案外人对借款合同纠纷案件申请再审的理由集中体现为两类情形:一是申请人认为原审据以认定借款关系成立的借条、借据等是伪造的;另一种是申请人认为原审认定双方借款关系成立仅有借据、借条、签名等单一证据,缺乏转账证明、交易记录等辅助证据。案外人申请再审的理由可集中概括为原审双方恶意串通,处分案外人的房屋或者通过虚构债务、恶意转移财产,增加案外人债权的受偿风险。这与最高院对实践中因法院生效裁判文书侵害案外人权利的案件的类型化划分不谋而言,即可划分为为侵害物权类和侵害债权类。[4]此两者均是通过虚假诉讼实现的。即形式上的诉讼双方当事人共谋通过虚构实际并不存在的实体纠纷(包括双方之前根本不存在实体法律关系以及虽存在实体法律关系,但并不存在争议两种情形),意图借助法院对该诉讼的判决达到损害诉讼外第三人权利或者权益的诉讼。[5]

二、历史之维:案外人申请再审的功能与局限

2007年《民事诉讼法》第204条,最高院《关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉审判监督程序若干问题的解释》第5条、第42条确立了案外人申请再审制度[6]。自2007年以来的五年间,案外人申请再审制度在对案外人权利保护的制度供给中居于主导地位,逐渐成为我国案外人权利保护的主要途径。

案外人申请再审制度,是指在原审诉讼中,没有现实地被赋予当当事人应有的实施诉讼之地位或机会,却因确定判决效力所及遭受不利影响的原诉讼当事人以外的主体,认为生效的裁判文书有错误,而向人民法院申请对该案件再行审理的行为及其所引起的一系列程序的总称。[7]

(一)程序保障功能

案外人申请再审制度每年对一大批案外人的权益进行救济,通过赋予其启动一定诉讼程序的权利和主体资格,使该案外第三人获得对抗生效判决不利影响的“事后之程序保障”。一方面,案外人申请再审制度保障了案外人申请再审的权利。案外人作为主体参加到申请再审程序中来,以自己积极的行为来影响程序运行的走向;另一方面,申请再审制度向案外人提供了参与重新审判的机会与可能。正如美国学者富勒精辟的指出,“使审判区别于其他秩序形成原理的内在特征在于,承认审判所作决定将对之产生直接影响的人,能够通过一种特殊的形式参与审判,即承认他们自己为了得到对自己的有利的决定而提出证据并进行理性的说服和辩论。”让案外人有机会“按照标准和条件,公平地获得法庭审判的机会,提出主张和辩护。”

(二)规制虚假诉讼功能

虚假诉讼中,当事人抓住民事诉讼制度的漏洞,或隐瞒真实事实,或捏造虚假事实和证据,或为不知情的案外人设定义务,或串通实施无权处分行为,其目的无非是逃避债务、损害他人利益、谋求私利的最大化。而在此过程中,堂而皇之的司法程序成为当事人天然的合法外衣,民事诉讼的产物——法院的判决、裁定、调解书所具有的既判力、拘束力,则为当事人侵害案外人利益谋求私利提供了正当化的藉口。[8]案外人申请再审对于规制虚假诉讼有重大意义:一方面,案外人申请再审是反映“虚假诉讼”雷区和多发区的晴雨表,通过对案外人申请再审案件进行统计和类型化分析,能够便捷的锁定虚假诉讼的多发点;另一方面,案外人申请再审案件进入再审后,能有效发挥纠错功能,逐个将“烙饼翻转”,让“正义重回正轨”。正如肖建国教授所言,为利益受到侵害的案外人提供必要的救济机制,正是案外人申请再审制度的核心价值所在。这一机制,不仅可以部分弥补刺激虚假诉讼的辩论主义之不足,减少二次纠纷出现的几率,而且有助于净化民事诉讼环境,纯洁民事诉讼秩序,鼓励诚信诉讼。

(三)实现实体公正功能

表3 B市案外人申请再审案件裁定进入再审的数据分析

表4 2010—2012年B市案外人申请再审案件裁定再审的审理结果跟踪

案外人申请再审制度不仅可以为案外人提供程序保障,赋予案外人参与到审判程序以影响裁判形成的机会,保障案外人充分攻防、陈述意见、辩论的机会,并对案件裁判结果的形成做出有利于己方的努力,实质性的维护案外人的合法权益。诚如日本学者所言:“如判决之形成过程,诉讼主体或为裁判基础的资料有重大瑕疵,或有可罚性行为介入等因素,致判决之正当性发生动摇时,为追求实质正义的实现,自须有非常途径予以救济之必要,此即为再审制度”。[9]通过对案外人再审案件进行个案纠正,提高公众对司法活动整体的期待与信心。

(四)固有缺陷

案外人申请再审制度有固有的缺陷。集中体现在三个方面:一是定位错位。案外人申请再审制度的立法规定主要出现于旧民事诉讼法的执行编中,其被正式提出是在最高院关于审判监督程序若干问题的司法解释中,该司法解释不仅规定了执行程序中的“按照审判监督程序办理”,还规定了执行程序之外的“案外人申请再审”,属于对民事诉讼法的扩张解释。二是适用范围过窄。在执行程序中,案外人可以提出异议的对象是“执行标的”,而在执行程序外只有对“执行标的物”有异议,才能申请进行再审。这也就意味着“案外人直接申请再审的生效裁判必须是具有给付内容的给付判决。进一步说,由于形成判决、确认判决没有给付内容,无需执行,也不存在所谓的‘执行标的物’问题,因此,实际上排除了案外人在执行程序外直接对确认判决、形成判决申请再审的权利”。[10]然而从长远来看,形成判决的形成力和确认判决均可能会对案外第三人产生既判力的扩张。因此,案外人申请再审制度的适用范围过窄,无法全面救济案外人权利。三是集中表现为案外人申请再审的负效应,即不利于社会秩序的稳定和司法公信力的建构。案外人申请再审搭乘“民事申请再审案件”的东风,夸大审查制度的功能,以“可能有错”为启动再审标准,则大量业已生效的案件通过审查程序进入审监程序,则原审确定的权利义务秩序将重新处于悬而未决的状态,不利于交易安全和秩序,且会减损司法活动的权威性,导致公信力低下甚至疲软,势必会给社会公众造成“法律判决”可轻易推翻的易变性和“翻烙饼”的侥幸心理暗示,进而导致申请再审案件数量暴增,加大社会管理成本和风险。

三、现实之选:第三人撤销之诉的功能预期与价值比较

设立法律程序,首先应当为该程序进行功能定位,即明确该程序的功能是什么,准备回答诸如该程序到底是用来干什么的,它在社会生活中将要发挥什么作用等问题,不解决功能定位问题,设立的程序必然会因为没有方向而混乱不堪。[11]2012年的民事诉讼法在第56条中新规定了第三人撤销之诉。一石激起千层浪,引发了实务界和理论界的多轮辩争。因此有必要对撤销之诉的价值定位和预期功能作出分析与比较。

第三人撤销之诉起源于法国的第三人提出取消判决的异议,后来意大利《民事诉讼法》、我国台湾地区“民事诉讼法”,我国澳门地区《民事诉讼法》等少数国家或地区对其进行了规定。理论界有学者将第三人撤销之诉划分为再审型、上诉型、复合型、独立型四种。但本文讨论的第三人撤销之诉严格依托2012年民事诉讼法的法律规定,指在法律上有利害关系的案外第三人,因不可归责于己的事由而未参加原案审理,但原案生效判决使其权利受到损害或者损害威胁且无其他救济手段,可以请求法院撤销或者改变原案生效判决中对其不利部分的诉讼程序。[12]

(一)功能预期

第三人撤销之诉的法理基础是基于既判力相对性的的扩张。在市场经济条件下,客观上,产权分离、高度流转等因素相互作用,导致同一财物上的利益主体日益多元化,所发生的纷争,往往涉及当事人以外主体之权益及地位;主观上,为了扩大诉讼制度解决纷争的功能,要求拘束力尽可能地扩及所有与此纷争有关的当事人。既判力相对性原则的弱化、主观范围的扩张及反射效果共同发生作用,导致当事人之间的确定判决不可避免的向案外第三人发生辐射效果。如果事前保障程序不足以为该判决效力的扩张提供良好的程序保障和权利救济,则事后的救济制度的运行将必不可缺,第三人撤销之诉作为第三人救济自身权利的通道,第三人借此可以让自身权益重新回归到正常的秩序和稳定的法律关系中。

就功能而言,第三人撤销之诉,可以克服当事人主义诉讼模式的固有缺陷和遏制虚假诉讼。当事人主义诉讼模式以辩论主义和处分主义是其两块基石。辩论主义强调当事人对诉讼资料的收集负有最终责任,法官则保持中立。处分主义则“从诉讼的开始、限度、持续、诉讼请求等全部交由当事人主导”,法官则处于超然的消极的地位。这使得原被告双方仅仅具有诉讼形式上的对立性,在实质利益上却处于同一立场,诉讼程序沦为当事人用以掩盖其意图侵占案外人利益的“华丽外衣”,虚假诉讼大行其道,喧嚣尘上。加之法官处于消极地位,未能较好地运行职权通知、释明权、职权探知、赋予第三人参加诉讼的机会等审判手段加强对案外人利益的保护,因此,案外人在当事人主义的盛行下最终沦为虚假诉讼的“牺牲品”。第三人撤销之诉是对当事人主义诉讼模式的补充性救济程序,是客服虚假诉讼的有力工具。

当然,第三人撤销之诉的根本目的在于实现公正。“诉讼作为解决争议的活动,实际上也就是在当事人之间合理地分配程序性和实体性权利和利益的过程,它本质性地讲公正作为其最高价值。”[13]第三人撤销之诉是对第三人的特殊救济机制,是基于对原判决既判力效力的突破,将利害关系人纳入统一的程序中,在各方参与的情况下,将纠纷彻底地、一揽子地恰当解决,其目的均在于保护案外人的实体利益免受侵害。

(二)价值比较

与案外人申请再审相比,第三人撤销之诉不仅可以纠正原确定判决中对当事人及利害关系人实体和诉讼权利义务的错误分配,其更大意义在于对第三人提供程序保障。只要第三人符合提出撤销之诉的条件即启动撤销之诉。“使一个人之私法上权力地位受特定判决之某种约束力所及,其正当性之基础原则上均应奠基在受该判决拘束之人,已被赋予参与该关涉其权利义务之程序的机会,并能合理地预测该程序所将发生拘束力之内容及范围,借以提出足以影响该程序最后发生拘束力之判断事项有关之攻击防御方法及事实、证据。”[14]诚如我国台湾地区对第三人撤销之诉的价值定位。我国台湾地区依据其“民事诉讼法”第507条规定,有法律上利害关系之第三人,非因可归责于己之事由而未参加诉讼,致不能提出足以影响判决结果之攻击或防御方法者,得以两造为共同被告对于确定终局判决提起撤销之诉,请求撤销对其不利部分之判决。我国台湾地区设立这一制度“旨在提供受判决效力所及之第三人(事后之程序保障),而与新民诉法第67条之一所增设之法院依职权为诉讼告知之制度相结合,共同配套形成纠纷解决一次性及程序保障之调和机制”。

鉴于第三人撤销之诉作为新制度,目前尚无全面而准确的数据显示撤销之诉的运行结果,因此,从理论上而言,第三人撤销之诉原则上仅推翻对第三人不利的部分,其他部分在原审当事人之间继续有效,有利于维护司法裁判的稳定性。诚如我国台湾地区“民事诉讼法”第507条之4规定:“法院认第三人撤销之诉为有理由者,应撤销原确定终局判决对该第三人不利部分,并依第三人之声明,于必要时,在撤销之范围内为变更原判决之判决。前项情形,原判决于原当事人之间仍不失其效力。但诉讼标的对于原判决当事人及提起撤销之诉之第三人必须合一确定者,不在此限。”

四、衔接之困:案外人申请再审与第三人撤销之诉的协调

新民事诉讼法将第三人撤销之诉规定在第56条,而没有规定在审判监督程序中,也没有对07年民事诉讼法第204条进行修改。因此,关于案外人申请再审与第三人撤销之诉如何协调的问题,涌现出诸多学说:第一,共存说。有学者认为,两项制度的差异决定了案外人撤销之诉制度不能简单取代案外人申请再审制度。应充分发挥两者各自的优势,最大限度的满足案外人维护自身合法权益的需要;[15]第二,取代说。最高院公布的《关于案外人撤销之诉的理解与适用》中对案外人申请再审做出了限制解释,同时将撤销之诉扩大到了“遗漏的必要共同诉讼人”的“案外申请人”,同时表示“这次修法确立撤销之诉的立法目的意在取代《审监程序司法解释》依据修改前民事诉讼法第二百零四条规定解释而成的案外人申请再审制度”;[16]第三,选择说。认为在现有的规定下,案外第三人同时享有两种程序权利来保护自己的权利,但不能同时适用两种程序,不能既提起再审之诉,又提起撤销之诉,两者之间只能选择其一行使,不得并用。一旦选定,则不允许反悔;[17]第四,保留说。部分学者认为第三人撤销之诉仅仅撤销对第三人不利的部分,则牵一发而动全身,原审当事人仍需针对该诉讼标的进行重新分配,又涉及到另诉的问题,不符合我国“纠纷矛盾一次性解决”的传统。且撤销之诉“容易引起程序适用的混乱,不适应我国目前的审级制度配置”。[18]因此,建议保留案外人申请再审制度。此外,也有学者认为此两者制度并存,是“屋上架屋”,是立法的疏忽。[19]因此,为了防止案外人权利保护时的制度混乱与“打架”的情形,有必要对两种制度的适用条件和主体范围进行合理的辨析。

(一)案外人的适格与范围

最高院的司法解释中,规定申请再审的适格案外人,必须符合两个实质条件:第一,须对原判决、裁定、调解书确定的执行标的物主张权利;第二,须无法提起新的诉讼解决争议。这两个条件看似明晰,实则模糊,导致理解上的分歧、操作上的混乱。因此对于案外人适格的判断标准不一,众说纷纭。有学者认为,案外人适格的标准为,只有判决效力扩张所及的第三人,才可能成为申请再审的适格案外人。既判力所及的第三人原则上无案外人适格,仅特定情形下的第三人除外;人事诉讼判决形成力所及的部分第三人具有案外人适格,而公司诉讼判决形成力所及的第三人则完全不可能成为适格案外人;反射效力所及的第三人通常也无案外人适格,但当事人诈害诉讼的情形除外;[20]有学者从虚假诉讼的分类中导出案外人适格的四种类型,如捏造事实型、隐瞒事实型、设定义务型和无权处分型四种虚假诉讼中的案外人;[21]还有学者从案外人所享有的物权种类进行的权利类型划分法,据此可分为所有权人、共有物之共有人、抵押权人、质权人、留置权人、典权人、占有人、其他于裁判的特定标的物有合法权利的人;[22]以上分类均是基于因利益受侵害而主张权利的基础事实为标准而进行的事实类型划分法,未对案外人适格的标准进行理论概括和抽象,因此无法穷尽实务中的各种可能情况。

笔者认为,我国法律语境中的“案外人”,更接近于法国和台湾法律中的“第三人”的定义。法国《民事诉讼法》第583条规定,提起第三人撤销判决的原告,应是与要求撤销的判决存在利益的人,即由于违法判决对第三人损害的利益。还包括在原判决诉讼程序中作为当事人或被代理人参与该诉讼的人。[23]我国台湾地区的“民事诉讼法”第507条第1款规定,第三人指的是有法律上利害关系之第三人,非因可归责于己之事由而未参加诉讼者。鉴于此,我国案外人适格的标准为,即与原判决具有法律上的利害关系,即受原审判决所及并有不利影响,或受判决的既判力扩张或反射效力或形成判决的对世性形成效力所及的,因不可归责于己之事由未参加原诉讼的非当事人。

司法实务中对案外人适格进行了划分,最高院在相关文书中对案外人进行归类划分为以下几类:原审遗漏的必要共同诉讼当事人、有独立请求权的第三人、无独立请求权第三人、债务人因本案诉讼财产减少,债务可能受损之案外人。[24]可见,案外人申请再审适用于所有受原审判决所及并有不利影响的当事人之外的人,不仅包括有独立请求权第三人、无独立请求权第三人,还包括其他类的受案件不利影响的非当事人。

(二)第三人的适格与范围

第三人撤销之诉与第56条前半段规定的有独立请求权第三人制度和无独立请求权第三人制度相互呼应,前者是事后补救措施,后者是事前的程序保障措施,两者双剑合璧,共同构筑第三人权益保护的堡垒。因此,第三人的内涵可从法条的规定中自然引申出来。提起撤销之诉的主体限于第56条规定的第三人,即有独立请求权与无独立请求权第三人。[25]实务中,对于有独立请求权第三人,因其对诉讼标的具有独立的请求权,因此,无论从实体要件还是形式要件均较容易判断。但对于无独立请求权第三人的标准却存在以下两种争议,一种为案件关联说,认为只有与案件所涉法律关系有密切联系,无论是否判令其承担全部或者部分民事责任的,均能成为无独立请求权第三人。另一种观点认为需案件的处理结果影响其利益,而无须考虑该第三人与案件法律关系是否具有关联性。笔者认为,无独立请求权第三人可细分为辅助型第三人、被告型第三人和原告型第三人,判断无独立请求权第三人是否可以提起撤销之诉的标准在于原审判决是否判令第三人承担责任,即依据责任说。

(三)案外人申请再审与第三人撤销之诉的适用

对于一项制度设置是否有其必要,首先应当对现行或已经存在的制度是否能够满足人们对其诉求或解决问题的需要,如果已经能够满足,就没有必要增设新的制度,不仅因为没有意义,且新制度的运行也是有成本的。[26]第三人撤销之诉和案外人申请再审制度具体几近相同的价值和功能。在司法实践中应如何取舍和适用,学术界众说纷纭,实务界则均对最高院的司法解释翘首以待。笔者认为,结合以上对案外人和第三人的分析,两者制度可以在先行制度框架中自行其道,在各自的适用范围内发挥作用。

诚如张卫平教授所言,为保障第三人权利救济,单纯开放再审申请主体有可能导致第三人滥用再审申请权,增加原诉讼当事人的诉累、耗费司法资源,并影响法的安定性。如此一来,第三人撤销判决诉讼程序也就形成了。[27]因此,在案外人申请再审和第三人撤销之诉的适用上,对于有独立请求权第三人和无独立请求权第三人,应直接适用撤销之诉,对于前者,判断的标准在于对原审诉讼的标的是否有独立的请求权,对于后者,判断的标准在于原审裁判是否判令其承担责任。而对于第三人之外的案外人,如原审遗漏的必要共同诉讼当事人、债务人因本案诉讼财产减少,债务可能受损之案外人等,仍应适用案外人申请再审。结合我国司法实践来看,案外人申请再审已然形成路径依赖优势,经历五年的沉淀,案外人申请再审制度依托民事再审审查制度,日渐成熟,且最高人民法院出台了诸多司法适用指南如《最高人民法院第一次民事再审审查工作纪要》等细则规定日益充盈再审审查的工作机制。因此,有利于实现两种制度的顺利过渡和衔接。

五、结语

在解决案外第三人的权利救济路径问题上,新的民事诉讼法选择了第三人撤销之诉作为主要的途径,因此第三人撤销之诉被寄予厚望。但第三人撤销之诉的性质是否仅定位为形成之诉,撤销之诉的审判组织应如何设置、撤销诉讼后是否可以提起上诉、如何防止撤销权的滥用等问题亟待解决。因此,第三人撤销之诉的构建和完善仍将其路漫漫。

[1]最高人民法院审判监督庭编著.最高人民法院关于适用民事诉讼法审判监督程序司法解释理解与适用[M].北京:人民法院出版社,2008.56.

[2]B市地处我国的沿海发达地区,经济的活跃与繁荣引致案件的多样性和代表性。B市法院案外人申请再审案件审查对象是本市辖区内各基层法院一审审结生效的民事案件。B市法院自2009年成立专门的合议庭,负责审查当事人和案外人提出的申请再审案件。对全部案件均调阅原审卷宗结合当事人申请再审的理由进行审查;如需调查案件事实,则传唤当事人进行听证,2009-2011年B市法院的平均听证率约为70%,审查程序有效规范的运行。

[3]吕太郎.民事诉讼之基本理念(一)[M].北京:中国政法大学出版社,2003.361.

[4]最高人民法院民事诉讼法修改研究小组编著.中华人民共和国民事诉讼法修改条文理解与适用[M].北京:人民法院出版社,2012.97.

[5][23][26][27]张卫平.第三人撤销判决制度的分析与评估[J].比较法研究,2012,(5).

[6]案外人申请再审分为两种情形,一种是在执行中提出异议,一种是对原审裁判提出异议。本文的案外人申请再审仅指后者.

[7]卓丹红.案外人申请再审制度研究[D].中国政法大学硕士学位论文,2011.

[8][21]肖建国.论案外人申请再审的制度价值与程序设计[J].法学杂志,2009,(9).

[9]陈计男.民事诉讼法论[M].台北:三民书局,2000.379.

[10]肖建国.案外人申请再审的理论与适用[N].人民法院报,2009—3—17.

[11]谭秋桂.我国民事再审程序的功能定位与制度重构[A].月旦法学评论——民事诉讼法之变革[C],2005.83.

[12]胡军辉、廖永安.论案外第三人撤销之诉[J].政治与法律,2007,(5).

[13]陈桂明.诉讼公正与程序保障——民事诉讼程序优化的法哲学探讨[J].政法论坛,1995,(5).

[14]黄国昌.民事诉讼理论之新开展[M].台北:元照出版社,2005.288.

[15]汪晖.案外人撤销之诉制度与案外人申请再审制度之比较[N].人民法院报,2013—5—22.

[16]高智民.关于案外人撤销之诉的理解与适用[N].人民法院报,2012—12—11.

[17][25]奚晓明.中华人民共和国民事诉讼法修改条文理解与适用[M].北京:人民法院出版社,2012.110.104.

[18]赵钢、刘学在.民事审监程序修改过程中若干争议问题之思考[J].中国法学,2009,(4).

[19]奚晓明、张卫平主编.民事诉讼法新制度讲义[M].北京:法律出版社,2012.63.

[20]卢正敏.论案外人申请再审制度中的适格案外人[J].厦门大学学报(哲学社会科学版),2012,(1).

[22]潘盛礼.再审程序中应建立第三人异议制度[J].法律适用,2003,(6).

[24]最高人民法院审判监督庭编.审判监督指导[M].北京:人民法院出版社,2009.117.

□责任编辑:李书耘

D915.15

A

1003—8744(2015)04—0060—09

2015—3—21

谢琼丽(1986—),女,广州市中级人民法院立案二庭书记员,主要研究方向为民商法、公司法。