两个老朋友之间的变革与反变革巅峰对决

2015-10-13罗强烈

罗强烈

在我这组文章中,作为王安石的朋友和政敌,司马光是一定要单独写的。有人形容,在那场著名的变法之中,他们扮演的是“巅峰对决”——就两人所代表的政治思想和历史意识,以及立场的坚定性和人品的一致性来说,是有道理的。但是,好几次提起笔来又都放下了,主要原因是我没有找到评价这位历史学家的历史角度。

我曾经非常困惑,经过19年的激烈交锋、峰回水转,司马光对王安石的变法内容,怎么就能够没有丝毫改变的一反到底?对他欣赏和袒护有加的宋神宗死后,保守派后台太皇太后高氏召他为相,他马上连自己敬畏的“祖宗之法不可变”的儒家原则都不顾了,找了个“以母改子”的政治借口,在8个月之内就把王安石与宋神宗先后实施了19年的新法一股脑地废除了。就连苏东坡后来都认识到有利于解放生产力的“免役法”,司马光也要义无反顾地废除;已经罢归山林10年之久的王安石听说之后,失声叹道:“此法终不可罢!安石与先帝议之二年乃行,无不曲尽!”旋即悲愤辞世。同样有悲剧意味的是,仅仅5个月之后,司马光也累死在废除王安石新法的工作岗位上。

此时我就想写司马光,但最后还是搁笔了,因为没有找到我要的那个角度。

当王安石走上变法领导岗位的时候,在宋神宗的安排下,在一个比较正式的中央工作会议上,司马光与王安石进行了一场关于理财的著名辩论。对财政拮据,司马光的主张是带头减俸,王安石的主张是减俸不能解决问题,造成财政拮据的原因是没有人才为国家理财;司马光认为善于理财就是巧立名目在老百姓头上增加捐税,王安石则认为“欲富天下则资之天地”,不加税也能解决国家财政问题,司马光对此很不理解,认为天下之财就是一个固定的总数,不在官府就在民间。我们没有足够的史料能够用以调查当时人们对司马光的观点是怎样评价的,应该说,许多人都没有深远的眼光来理解王安石的经济思想。但是,现代经济学的理论和实践已经证明,司马光在与王安石的这场辩论中输得很惨。

此时我又想写司马光,但最后还是搁笔了,还是因为没有找到我要的那个角度。

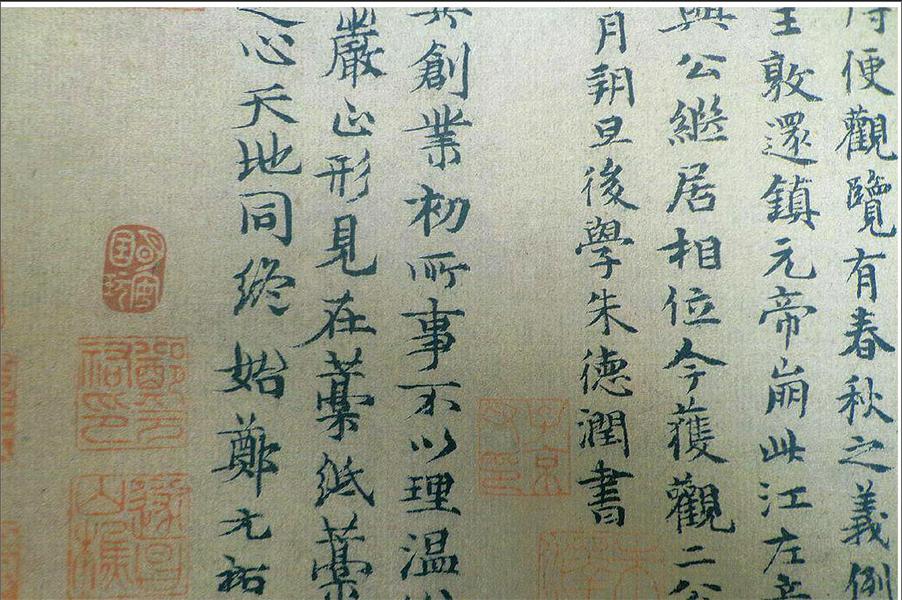

一位当代论者谈到王安石变法,在他故事化的叙述和戏剧化的评价中力挺司马光时,谈到司马光历时25年编撰的《资治通鉴》,认为“是中国历史上唯有《史记》才能够与之比肩的最伟大的历史著作”。正是从《史记》与《资治通鉴》、司马迁与司马光的对比中,我终于找到了我要写作本文的角度。

按照中国传统的说法,司马光是儒学教化下的典范,甚至有人把他奉为孔子和孟子之后的儒家三圣之一。与此相应,说司马光的《资治通鉴》是一部儒家政治历史书籍,恐怕不能被人指为毫无根据。“音注”《资治通鉴》的宋元之际史学家胡三省就曾指出:“为人君而不知《通鉴》,则欲治而不知自治之源,恶乱而不知防乱之术。为人臣而不知《通鉴》,则上无以事君,下无以治民。”《资治通鉴》起笔于战国初期的韩、赵、魏三家分晋,旗帜鲜明地彰显出该书的全部写作主旨:“臣闻天子之职莫大于礼,礼莫大于分,分莫大于名。”完全是以儒家“正名”观念来梳理和评价战国初期至五代十国的中国历史。而司马迁《史记》的旨趣则与《资治通鉴》大相径庭:“少负不羁之才,长无乡曲之誉”的司马迁,在《史记》中全身心地拥抱历史,以“究天人之际,通古今之变”;《史记》的人物没有受到任何学派框架的删削和阉割,而是流动着血液,生长着骨肉,充满着生活的灵性,发送出天地的呐喊。

儒学走到北宋,因理学而发展成伦理政治思想,是与司马光一批“儒学典范”人物紧密相连的,并不是在洛阳与司马光来往密切的程颐程颢兄弟凭空想象出来的。当然,二程与司马光的密切来往是我们的佐证之一,司马光的全部实践和思想,才是我们这一判断的重要证据。可以说,仅以一部《资治通鉴》,我们就能看出司马光已经完全进入宋儒僵化和保守的圈套。梁启超所说的中国人“以保守为天性,遵无动为大之教”,如果要给一个大致的时间,应该是从司马光与二程开始。我认为,司马光之所以能够持之19年反对王安石变法,其思想动力即来源于此,以至他当上宰相的8个月内,达到毫无理智的地步。

司马光在与吕惠卿进行变法之争时打过一个比喻:“且治天下比如居室,敝则修之,非大坏不更造也。”当然,这个比喻无助于我们甄别司马光与王安石之间的是非:宋神宗登基时的北宋,是“敝”还是“大坏”,是仁者见仁智者见智的事情;而王安石的变法是“修之”还是“更造”,也是仁者见仁智者见智的事情。但是,司马光给宋神宗举的那个萧何与曹参的故事,却是可以做义理分析的。

为了陈述反对王安石变法的理由,历史学家司马光借给宋神宗讲课的机会,讲起了西汉初年“萧规曹随”的故事。神宗谦逊而怀疑地发问:“汉常守萧何之法不变,可乎?”司马光马上进一步阐述自己的历史见解:“宁独汉也,使三代之君守禹、汤、文、武之法,虽至今存可也。”这不但使我们想起“天不变道亦不变”的古训,也使我们想起当代“按既定方针办”的政治游戏。

北宋缔造者宋太祖“杯酒释兵权”后,对功臣们是重赏厚待,从而形成纵容豪强兼并之家的传统政策,豪强不仅大量兼并土地,还享受着免税免役的特权。王安石的《方田均税法》虽然14年都执行得不好,其范围也仅限于京东、河北、河东与陕西诸路,但是,其立法思想却是明确的:适当抑制豪强兼并,增加国家财政税收。豪强土地兼并是历代封建王朝循环往复、周而复始的基本矛盾,司马光就算看不出王安石的立法用意,但是,在他所讲的萧规曹随的“黄老政治”之后,权贵和地主在政府不干涉的情况下,土地兼并愈演愈烈,占全国绝大多数的农民失去了生存依托,到王莽时代矛盾终于激烈爆发。也许司马光只看到王莽篡汉的政治游戏,看不到王莽的政治抱负也在于把土地收回政府重新分配以解此矛盾。历史学家司马光也许不愿承认这样的历史规律:王莽新政的失败,是西汉帝国发展失败的延续——封建政府需要一个庞大的官僚体系来治理国家,却也正因此无法制止这个官僚体系作为利益集团,对国家财富和土地的疯狂掠夺和兼并:此后两千多年沧桑更替的封建王朝,都无法摆脱西汉帝国的这种命运。当然,不能说王安石就具备了这样现代的唯物主义历史观,但无论是出于对底层人民生活的洞察与同情,还是出于对帝国长治久安的责任与关注,王安石至少感觉到了这个矛盾,否则,他不会在《方田均税法》、《免役法》等多部法律中来尝试抑制和缓解这个矛盾。

王安石与司马光最意味深长的交锋,是“《答司马谏议书》事件”。

此时王安石50岁,司马光52岁,都是人生的黄金时期。同在包拯领导的群牧司供职时,王安石与司马光是同事、朋友。他们也曾唱和过《明妃曲》,王安石“意态由来画不成,当时枉杀毛延寿”两句,颇有哂笑汉元帝之意。司马光从儒家君臣观念出发,表示过不同见解,但也还只是朋友之间的分歧。等到王安石开始变法,两人终于达到针锋相对、巅峰对决的政敌境地。

宋神宗召王安石“越次入对”,这在北宋政坛是一件大事。有趣的是王安石进京后,只是非常低调地住进儿女亲家吴充家里,像司马光之类老朋友一个也不拜访,一时弄得坊间窃窃私语,议论纷纷。确实,自“越对入次”之后,除了朝廷工作会议等正式政治场合,王安石与司马光没有过私底下的接触与交流。司马光想利用与王安石的特殊关系给王安石写信,第一封,王安石没有回信,第二封,王安石仍然没有回信,第三信,王安石才写了回信,这就是历史名文《答司马谏议书》。中学读《答司马谏议书》时,我也从心里责怪王安石为什么不迂道往访与司马光交流和勾通?后来读了司马光的三封信,再细读《答司马谏议书》,尤其是对政治的规则和潜规则有些了解之后,才发现主张“以道胜流俗”的王安石,不可能与司马光有什么私底下的协议与妥协。纵观司马光19年坚决反对王安石变法的事实,我也感到王安石即使迂道往访了,仍然无法和司马光达成任何妥协。

司马光第一封信,就上纲上线地批驳了王安石变法中的种种做法:“尽变祖宗旧法,先者后之,上者下之,右者左之,成者毀之,弃者取之。使上自朝廷,下及田野,内起京师,外周四海,士、农、工、商、僧、道,无一人得袭故而守常者。”说王安石的新政与天下人为敌,王安石是在“力战天下人,与之一决胜负”;在后两封信中,司马光接着数落王安石“侵官”、“生事”、“征利”、“拒谏”和“致怨”,甚至包括王安石的性格弱点。这样的来信,换来的也只能是《答司马谏议书》。

《答司马谏议书》有比司马光高明得多的文学才华:行文简洁、结构严谨、论证多样、气势磅礴:“盖儒者所重,尤在于名实。名实已定,而天下侵官、生事、征利、拒谏以致天下怨谤,皆不足问也。某则以谓受命于人主,议法度而修之于朝廷,以授之于有司,不为侵官;举先王之政,以兴利除弊,不为生事;为天下理财,不为征利;辟邪说,难任人,不为拒谏;至于怨诽之多,则固前知其如此也。”全篇不但针对司马光加给作者的五个罪名一一进行了反驳,还批评了以司马光为代表的士大夫阶层的因循守旧,表明了作者坚持变法的坚定决心。

司马光长长的三封信,尤其是第三封长达三千三百多字,换来的却是只有400多字的《答司马谏议书》:我相信王安石是出于无奈,但我也相信,再有涵养的司马光,自尊心也会被这封回信刺激;曾经的朋友,就此成为势不两立的政敌。

王安石与司马光,一个是改革派的“灵魂”,一个是反对派的“精神领袖”。两人的品行都相当高迈:一个“洁白之操,寒若冰霜”,一个刚直不阿、信念如磐;两人也都相当自信执拗、敢于担当。两人的私德也都无可挑剔:也许他们都心系家国,无暇风情,两位夫人都曾主动为他们置妾于内室,又都被他们坚决地驱逐于室外。两人都有贯穿始终的巨大气场:王安石是拥踅者众,司马光更是粉丝满朝野……他们同时出现在神宗一朝,演出一场长达19年的变法与反变法的政治活剧,这让我们在为精英们长歌当哭之际,也只能徒生“既生瑜何生亮”的喟叹与唏嘘。

(作者系新闻媒体人士)