农地配置扭曲与流转效率研究*——基于1995-2007浙江样本的实证

2015-10-13李承政顾海英史清华

李承政 顾海英 史清华

农地配置扭曲与流转效率研究*——基于1995-2007浙江样本的实证

李承政 顾海英 史清华

(上海交通大学安泰经济与管理学院 上海 200052)

农地流转作为生产要素再配置的一种形式,其效率水平直接决定了农业绩效的高低。本文运用浙江农村固定观察点农户调查数据研究发现,浙江的农地配置存在明显的扭曲,若能按效率原则对农地进行再配置,农业总产出有望增长20%以上。对农户耕地转包行为的分析发现,农户间耕地流转并未显著改善农地配置效率,但它改善了农村劳动力在不同部门间的配置效率,并且符合农户经济理性的基本要求。

农地再配置 农地流转 扭曲 资源误配

一、引 言

20世纪70年代末家庭承包制的出现使农业生产的组织形式重新回到以家庭经营为核心的经典模式,后来这一农地制度变革被认为是20世纪80年代初期中国农业快速增长的主要原因(Lin,1992)。然而,随着这一自发性制度变迁所释放的增产潜力消耗殆尽,到了20世纪80年代中后期,农业生产开始出现停滞、徘徊局面。这一时期农地制度安排的典型特征表现为农地按人口均分、并随着人口变化而频繁调整,但农地交易权却受到严格限制。由于地权的不稳定性降低了承包者对农地的长期投资激励,交易权的不完整性使农地难以通过市场交易实现优化配置,二者皆对农业生产的长期绩效产生了负向影响(姚洋,1998;俞海等,2003)。因此,自20世纪80年代中后期以来中国农地制度的改革开始围绕着稳定地权和盘活交易权两个方向推进(罗必良,2013)。

农地均分的制度安排虽然维护了社区成员间的公平,发挥了农地的社会保障和失业保险功能,它却降低了农地配置效率。倘若农地能够在成员间进行(有偿)再配置,不仅细碎化所产生的效率损失会降低(苏旭霞和王秀清,2002),公平目标也可得到维护(姚洋,2000)。在农地集体所有制下,存在两种农地再配置的方式,分别是行政性再配置和市场再配置,即土地流转。行政性再配置属于非市场调整范畴,由于村干部无法准确观测农户生产能力并存在寻租激励,该再配置方式往往效率低下(Huang,1999)。与此不同的是,通过土地流转市场对农地进行再配置往往效率更高(Deininger和Jin, 2005)。

现阶段我国的农地配置是否存在扭曲,扭曲如何度量以及其变化趋势如何?对这一系列问题,目前鲜有研究。本文通过构建一系列测度指标对浙江农村固定观察点的农地配置扭曲程度进行了度量,并分析了扭曲的时序变化和村际差异。研究发现,浙江的农地配置存在明显的扭曲,农地流转并未显著改善这一状况。然而,它却改善了农村劳动力在不同部门间的配置效率,提高了参与户家庭人均收入增长率。

二、文献回顾

宏观经济领域发展核算的研究表明,物质资本和人力资本的差别不太重要,全要素生产率的差异才是国家间贫富悬殊的源泉(Hsieh和Klenow,2010)。特别需要指出的是,全要素生产率的国别差异在不同部门间的表现截然不同,最穷5%与最富5%国家之间非农部门的生产率差距为5倍,而农业生产率差距高达78倍(Restuccia et al., 2008)。

究竟是什么原因导致穷国农业部门全要素生产率如此之低呢?一些研究从资源误配或扭曲的视角给予了解释。在市场不完善的发展中国家,相同的生产要素的回报率在不同生产单位之间存在显著差异,经济体内资源配置存在严重的扭曲(Banerjee 和Duflo,2005)。有研究发现,发展中国家农业领域的扭曲性政策,如农场规模上限规定、累进土地税等导致农业产出和全要素生产率均出现大幅下降(Ghatak 和Roy,2007;Adamopoulos和Restuccia,2014)。与此相对应,消除扭曲能够促进总产出和生产率增长。西耶和克伦诺(Hsieh和Klenow,2009)对比了中国、印度和美国制造业企业在资源配置效率上的差异,推测如果中国能对资本和劳动进行再配置,并将扭曲程度降至美国现有的水平,其产出和全要素生产率将有望增长30—50%。朱喜等(2011)沿用了上述分析框架,估算了中国农业生产中资本和劳动配置扭曲,他们推测扭曲消除后中国农业全要素生产率有望增长20%以上。然而,他们的模型将农地规模视为固定要素,从而忽略了农地配置扭曲。本文的一个核心贡献在于,构造了测度指标对农地配置扭曲进行了估算,并推测了扭曲的缓解对农业生产率和产出的贡献。

作为土地再配置的一种方式,农地流转历来备受学界关注,考察农地流转与农业绩效的研究层出不穷。有学者认为农地流转能够产生‘边际产出拉平效应’和‘交易收益效应’,从而改善资源配置效率(Besley,1995)。一些实证研究发现农地流转的确改善了资源配置效率,进而提高了农业绩效(史清华和贾生华,2002;岳意定和刘莉君,2010)。然而,也有一部分研究持不同观点。非农就业机会增加、人口流动政策放宽以及农业比较利益低下等因素促使优质的农村青壮年外出务工,农地常常通过内部再配置(就近流转)的方式转移到生产能力较弱的滞留农户手中。新近的一些研究表明,农村青壮年外出务工并将耕地通过家庭内部流转的方式转出,农业生产主要依靠家庭留守老人(李琴和宋月萍,2009),农业劳动投入质和量的下降给农业生产造成了显著的负面效应(盖庆恩等,2014)。因此,农地流转与农业绩效的关系并非一成不变,这一领域的研究需要从更宽泛的视角加以考虑。

三、理论分析

(一)农地配置扭曲的度量

如果市场不存在扭曲,资源可以自由流动,那么生产要素将从生产率(边际产出)低的生产单位流向生产率(边际产出)高的生产单位,直到各生产单位的生产率(边际产出)趋同为止。因此,常见的度量扭曲的指标包括全要素生产率对数标准误,要素边际产出对数标准误,比如、等(Bartelsman et al, 2013; Wexler et al, 2013)。标准误越大,表示扭曲程度越高。除上述两类测度指标外,本文引入了另一类指标:OP协方差指标。

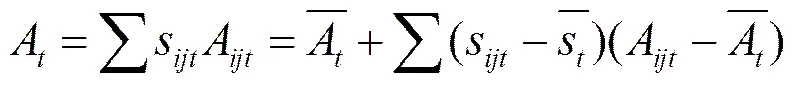

如果要素市场完备,资源优化配置表现为生产率(边际产出)高的生产单位占有更高的(要素)市场份额。Olley和Pakes(1996)提出了一种对生产率进行分解的方法:行业生产率可以分解为两部分之和,第一部分是行业内企业平均生产率,第二部分是企业份额与生产率的协方差(简称OP协方差)。OP协方差越大表示资源配置扭曲越小,反之则反。根据OP的思想,我们对农业全要素生产率和土地边际产出进行相似的分解:

(2)

(4)

(二)农户全要素生产率和农地边际产出的核算

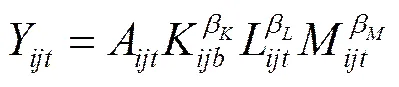

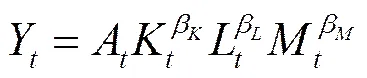

参照戴宁格尔和金(Deininger和Jin,2005),设定柯布-道格拉斯型农户生产函数为:

(6)

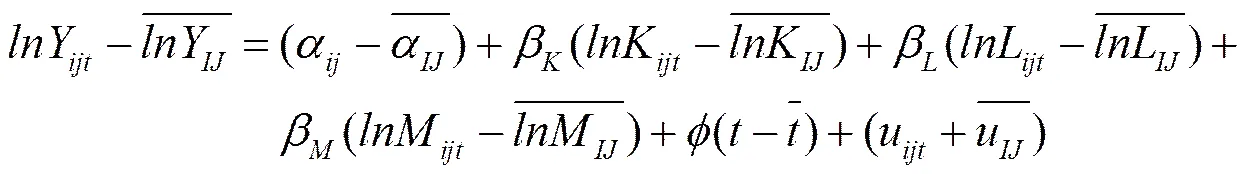

或简化成:

(8)

(10)

(11)

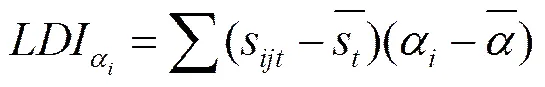

本文实证部分不仅计算了(3)、(4)所构造的测度指标,还计算了生产能力参数与农地份额构造的OP协方差,也把它作为农地配置效率的一个度量:

(三)农地优化配置与农业总产出增长

农地配置扭曲降低了地区农业生产能力,若能够通过市场流转实现农地优化配置,地区农业总产出有望实现大幅增长。设定一个地区的农业生产函数为:

(14)

对上述方程两边取自然对数,经过简单调整可以获得农业产出核算恒等式:

(16)

公式(16)表明,地区农业产出增长率等于耕地面积增长率和单位面积产出增长率之和,后者等于技术进步率、单位面积资本和劳动投入增长率加权求总。

(四)农地流转与再配置效率

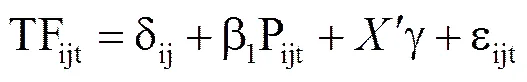

扭曲指标测度了一个地区农地扭曲的整体情况,而区域农地配置扭曲往往是由微观层面农地再配置缺乏效率所致。户级层面微观数据为本文提供了检验测度指标可信度的机会,我们建立以下计量方程:

其中,表示“转包入耕地”(1或0),表示生产效率变量(或),表示其它控制变量构成的向量,包括户主个人特征、家庭特征和时间虚拟变量等。本文还以“耕地净转入面积”、“是否转包出耕地”、“转包出面积”作为被解释变量,进行稳健性检验。若各测度指标显示农地扭曲减小且同时成立,则表明测度指标与微观证据相一致。反之,则表明二者不一致。此外,本文还进一步分析转包与收入增长的关系,检验转包是否改善了劳动利用效率。

四、数据来源和描述性统计

本文使用1995-2007年浙江10个村户级层面的固定观察数据,浙江10个村位于分别位于10个不同的地市(区),村际间地形、地貌、社会经济条件等差异明显。其中,湖州永丰、嘉兴余北、绍兴西蜀阜、宁波庙堰和温岭新民等5村位于平原地区;瑞安金后、丽水河边和金华石板堰等3村位于丘陵地区;临安龙上村位于山区;普陀鹁鸪门则属于海岛村。

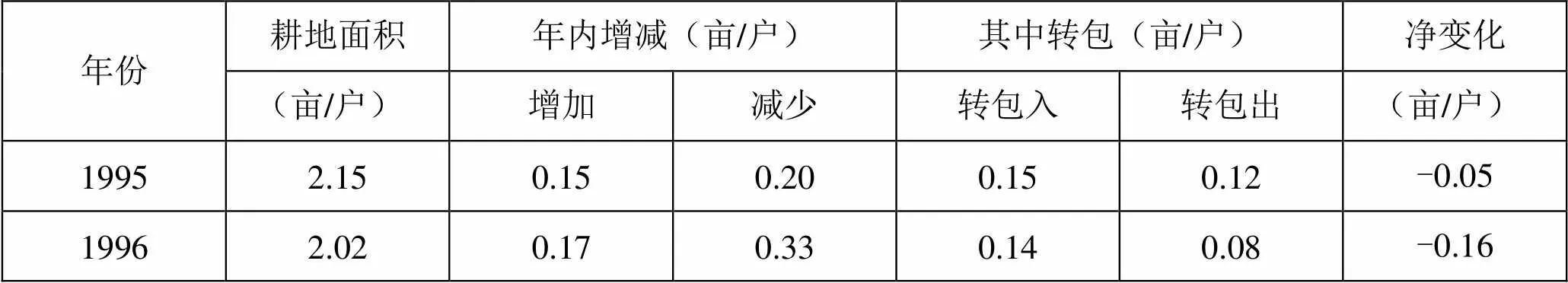

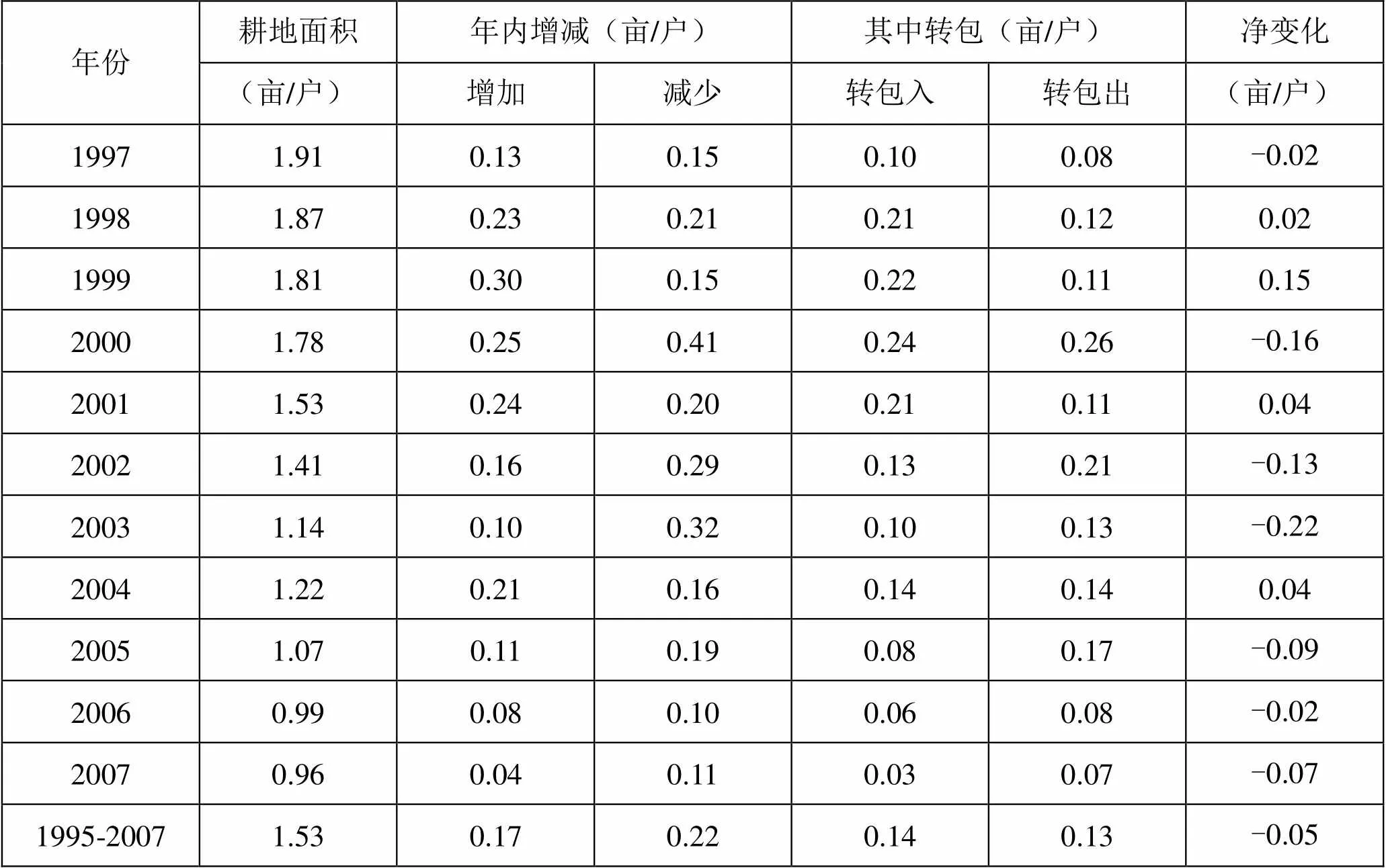

表1给出了1995-2007年观察户家庭耕地面积的变化及其流转情况。观察户的家庭耕地面积呈明显的递减趋势,从1995年的户均2.15亩下降到2007年的0.96亩,年均降幅5%左右。年均转包入的面积占年均耕地面积的9.2%,年均转包出面积占年均耕地面积的8.5%,年内耕地面积增加的部分有82%来自转包入,年内耕地面积减少的部分有59%属于转包出。由此可见,浙江农地流转市场已经非常活跃。

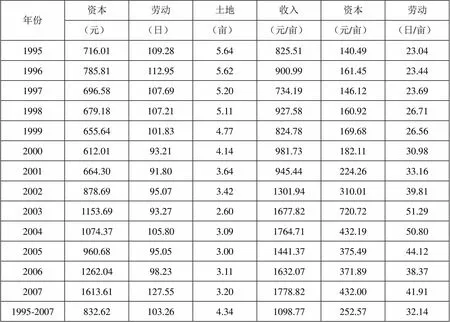

表2给出的样本农户家庭种植业生产和要素投入情况。1995-2007年10村观察农户种植业劳动、土地投入均呈现下降趋势,作物播种面积从1995年的5.64亩/户下降到2003年的2.60亩/户,作物种植劳工投入也从110个工日/年左右下降到90个工日/年。2003年实施农村税费改革以来,农户家庭劳动和土地投入出现了一定程度的回升。与总投入情况稍显不同,样本村亩均资本和劳动投入整体上呈(波动式)上升趋势。

表1 浙江观察户家庭耕地面积变化及其流转情况

续表1

年份耕地面积年内增减(亩/户)其中转包(亩/户)净变化 (亩/户)增加减少转包入转包出(亩/户) 19971.910.130.150.100.08-0.02 19981.870.230.210.210.120.02 19991.810.300.150.220.110.15 20001.780.250.410.240.26-0.16 20011.530.240.200.210.110.04 20021.410.160.290.130.21-0.13 20031.140.100.320.100.13-0.22 20041.220.210.160.140.140.04 20051.070.110.190.080.17-0.09 20060.990.080.100.060.08-0.02 20070.960.040.110.030.07-0.07 1995-20071.530.170.220.140.13-0.05

注:耕地面积=(年初耕地面积+年末耕地面积)/2,净变化=年内耕地增加-年内耕地减少。

表2 浙江观察点从事种植业农户生产和投入情况

注:本表仅统计从事种植业农户的生产及投入情况,退出种植业的农户并未包含进来。

五、估计结果

(一)农地配置扭曲程度及其变化趋势

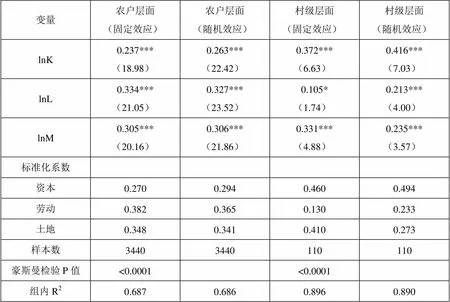

我们运用面板数据固定效应方法对农户生产函数模型(6)进行了估计,同时也估计了对应的随机效应模型,豪斯曼(Hausman)检验结果支持了固定效应模型的设定(见表3)。利用规模报酬不变的假设,我们对各要素产出弹性系数进行了标准化处理。农户层面和村级层面生产函数中各要素的产出弹性存在一定的差异,农户层面的生产函数中资本、劳动和土地产出弹性分别为0.27、0.38和0.35,村级层面生产函数中的三个要素的产出弹性分别为0.46、0.13和0.41。

表3 农户层面和村级层面生产函数估计结果

注:截距项和时间虚拟变量未列示,括号内为t统计量。*、**、***分别表示10%、5%和1%的显著水平。

利用表达式(9)、(10)计算出全要素生产率和土地边际产出,并绘制二者的散点图。全要素生产率对数()的散点图1显示,1995-2007年生产率并未出现收敛趋势。1995-2007年土地边际产出对数()也没有表现出明显的收敛趋势(见图2)。

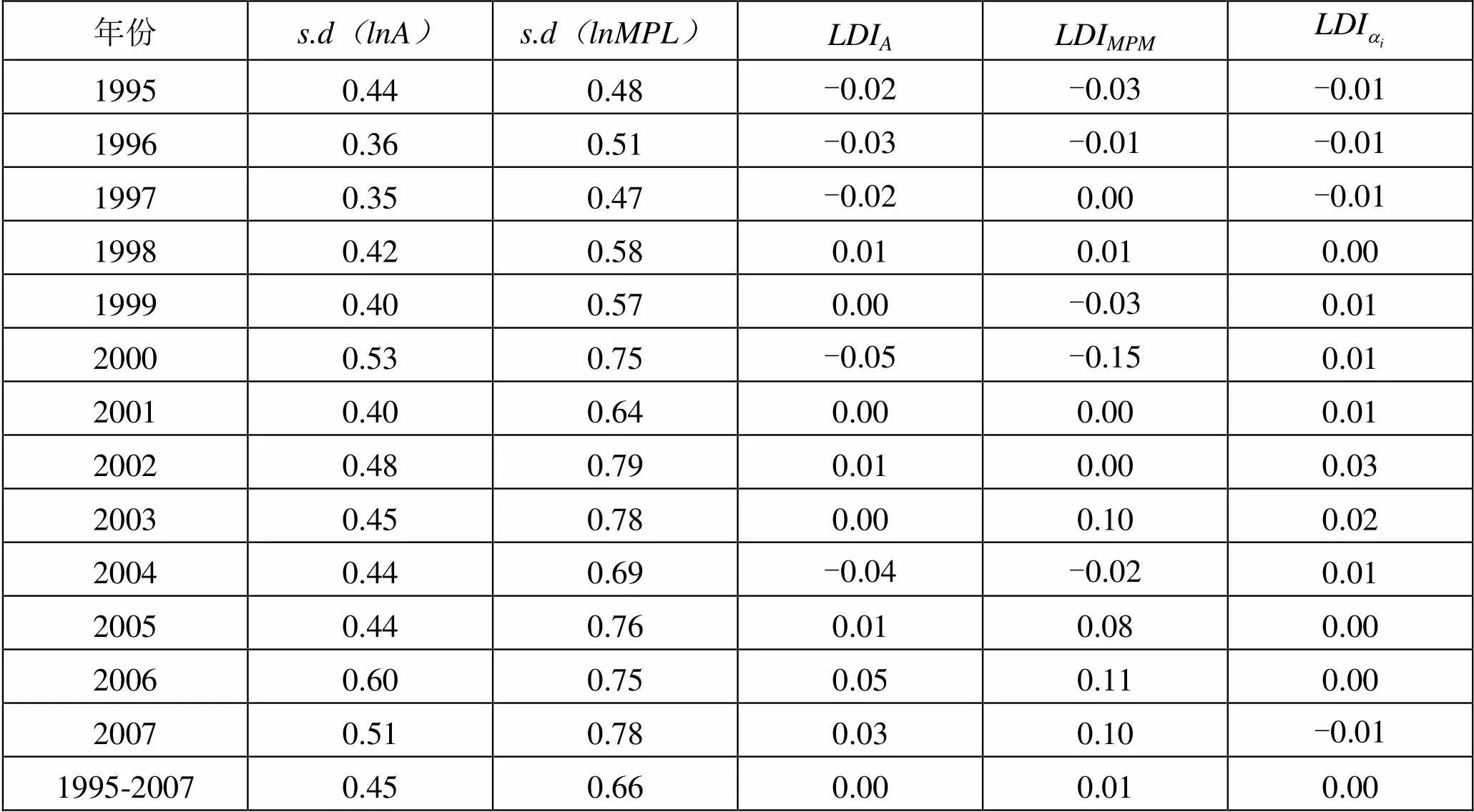

为了更为准确的分析农地配置扭曲程度及其变化趋势,我们分别计算了衡量扭曲的离散度指标和OP协方差指标(见表4),和分别表示农户全要素生产率对数标准误和土地边际产出对数标准误,这是资源误配文献中最常用的指标,标准误越大表示资源配置扭曲程度越高。从这一度量指标看,该指标自2000年以来一直居高不下,表明农地配置扭曲没有呈现改善的迹象,这也与散点图中生产率和边际产出不收敛的现实相符。离散度这一经典度量指标仅呈现了土地边际产出(生产率)的分布,并没有考虑农户对农地资源的占有情况。表4最后三列给出了OP协方差构造的(加权)扭曲测度指标。从数量上看,样本期内的绝大部分年份这三项指标均接近于0(甚至为负值),表明农地配置存在明显的扭曲。

图1 全要素生产率对数散点图 图2 土地边际产出对数散点图

表4 农地配置扭曲程度的变化趋势

注:前两项为离散度指标,数值越大,扭曲越严重;后三项为OP协方差指标,数值越小,扭曲越严重。

上述各项指标隐含一个重要的前提,即假设存在一个地区性的农地流转市场,农地能够跨区域自由流转。虽然农地向村外农户流转在浙江已是屡见不鲜,但为了分析的稳健性,我们作以下更为严格的设定:即假设只允许农地村内流转,不允许流转至村外。若是流转遵照要素利用效率标准,流转发生后村内农户的全要素生产率和土地边际产出的离散度将趋于下降,反之则反。估算结果显示,1995-2007年龙上、永丰、余北、西蜀阜、河边等村农户的全要素生产率和土地边际产出的离散度都呈明显的上升趋势,新民、金后、石板堰等村的两个离散度指标呈波动趋势②。因此,村级层面的分析也支持农地(再)配置存在扭曲的结论。

如果浙江样本村的农地能够实现最优配置,农业总产出有望实现多大程度的增长呢?根据等式(15)和(16),我们可以大致估算不同程度的农地再配置对农业总产出的影响。利用朱喜等(2011)所估计的要素产出弹性做校准分析(东部地区),和分别为0.51和0.25。假设通过自由流转,浙江样本村所有耕地都配置到了生产率最高的20%的农户手中(户均播种面积为16亩),并按照他们原有的方式进行生产,单位资本投入(相比于现阶段平均水平)增长3.4%,单位劳动投入增长2.4%,全要素生产率增长15.9%,地区农业总产出将增长18.2%。若是将所有耕地都配置给生产率最高的10%的农户(户均播种面积为32亩),那么,单位资本投入增长6.4%,单位劳动投入增长10.0%,全要素生产率增长21.0%,地区农业总产出有望增长26.8%。

(二)农地再配置与要素利用效率

1、农户转包入耕地的决定因素。

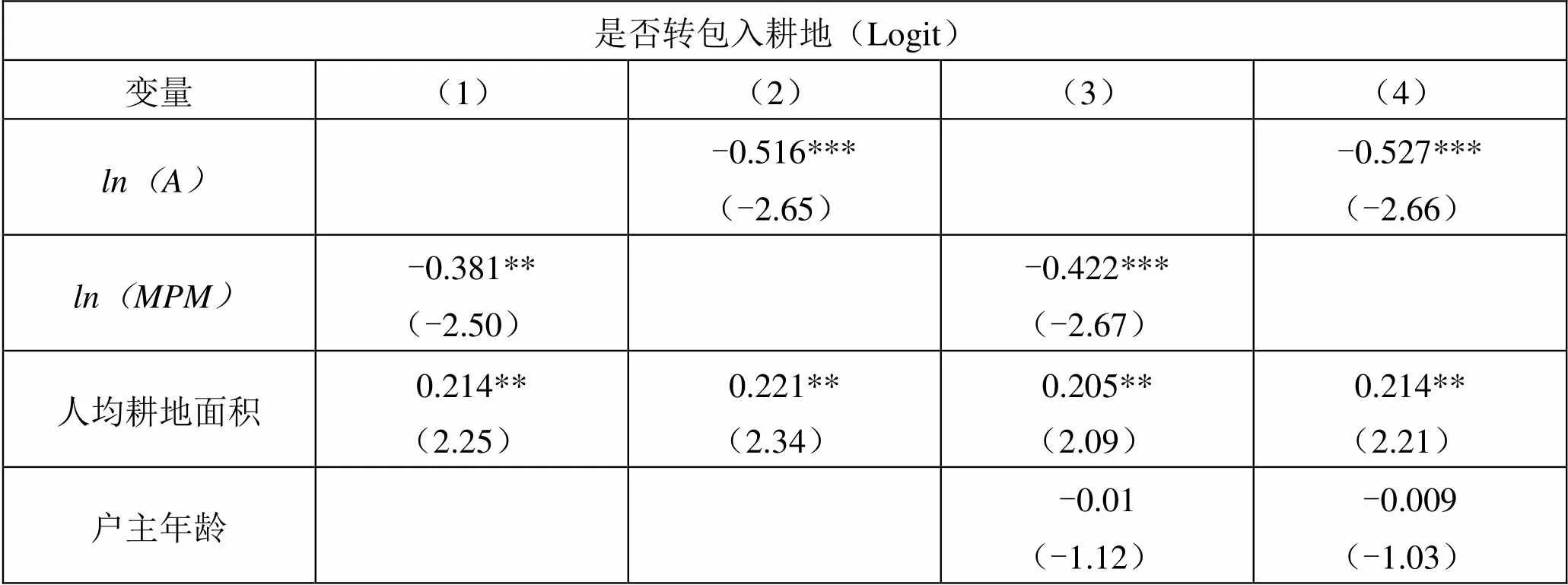

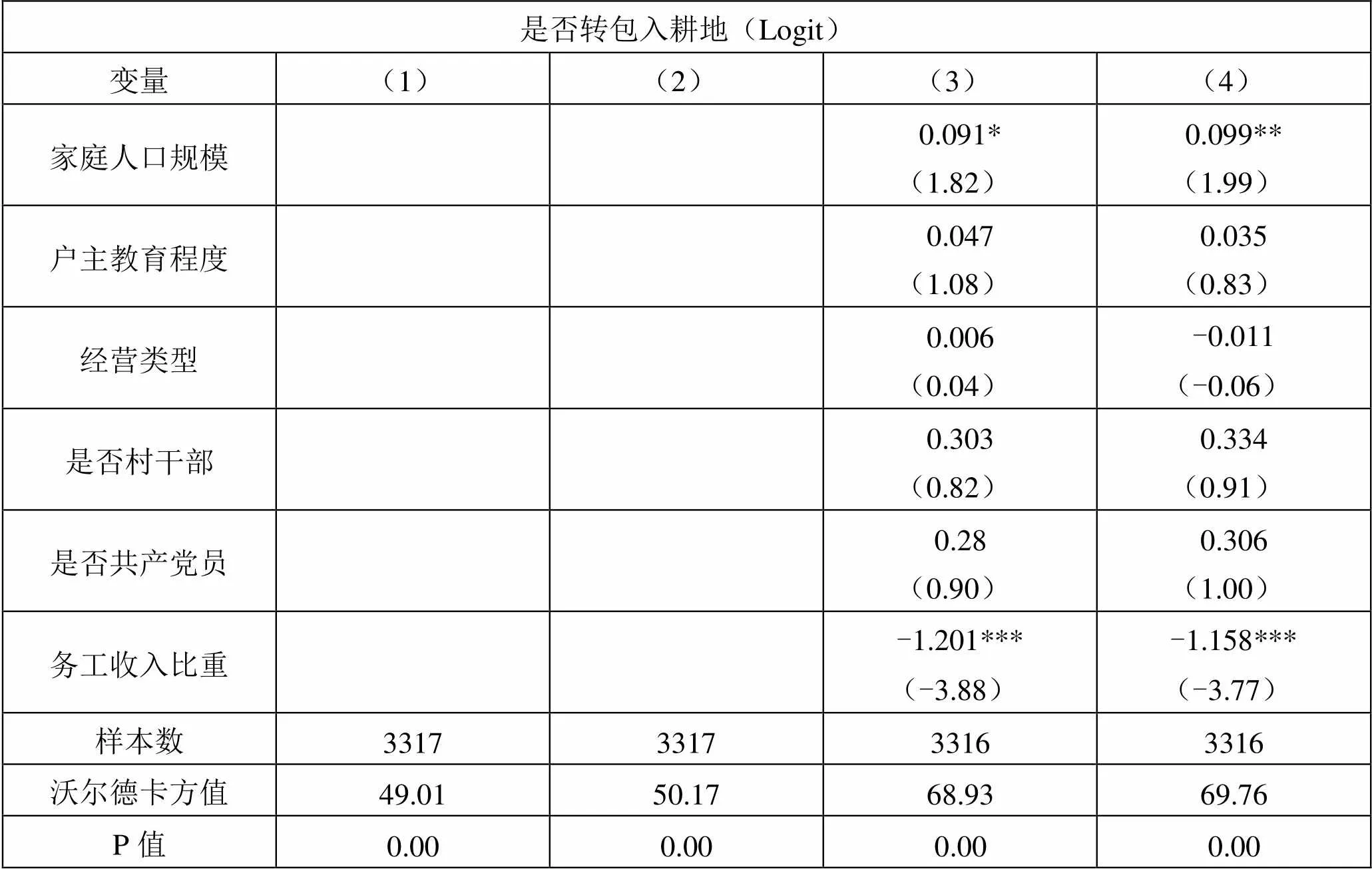

农地配置扭曲程度居高不下暗含着以下事实,微观层面农地并没有从利用效率低的生产单位流出。在这一部分我们考察农户转包行为的决定因素,采用模型对表达式(17)进行了估计。除了我们关注的生产率()和土地边际产出()两个核心解释变量外,其它的控制变量包括:农户家庭人均耕地面积、户主年龄、受教育程度、是否村干部、是否党员、家庭人口规模、家庭经营类型和外出务工收入所占比重等。

表5给出了模型的估计结果。和系数显著为负,表明生产率(土地边际产出)越高的农户更不倾向于转包入耕地,这一结果与生产要素(如土地)由低效率生产单位流向高效率生产单位的资源优化配置的基本要求背道而驰。本文认为,产生上述现象的一个可能原因是,农业比较效益低下,高能力的农户和家庭劳动力退出农业转而从事比较效益更高的其他产业。在农村社会保障体系仍不完善的背景下,低效率农户因没有适当的退出渠道仍滞留于种植业,农地自由流转优化资源配置的作用无法有效发挥。

表5 浙江观察点农户耕地转包入的决定因素

续表5

是否转包入耕地(Logit) 变量(1)(2)(3)(4) 家庭人口规模0.091*(1.82)0.099**(1.99) 户主教育程度0.047(1.08)0.035(0.83) 经营类型0.006(0.04)-0.011(-0.06) 是否村干部0.303(0.82)0.334(0.91) 是否共产党员0.28(0.90)0.306(1.00) 务工收入比重-1.201***(-3.88)-1.158***(-3.77) 样本数3317331733163316 沃尔德卡方值49.0150.1768.9369.76 P值0.000.000.000.00

注:经营类型(种植业为主业=1,其他=0),所有回归均包含截距并控制了年份虚拟变量。*、**、***分别表示10%、5%、1%水平上显著。

其它控制变量中,家庭人均耕地面积与耕地转包入正相关,人均耕地面积大的农户从事种植业能够带来较多的收入,并且这类农户在种植业上的专项资产(如大型农机具)的投入也较多,通过转包入耕地能够让这些资产获得更充分的利用以实现规模效益③。此外,家庭人口规模更大的农户更倾向于转包入耕地,外出务工收入所占比重越高,农户越不倾向于转包入耕地,这些结论与经验相符。

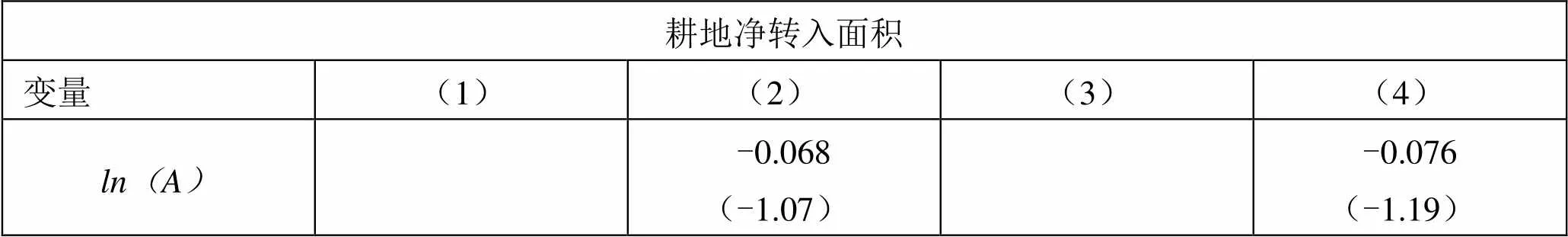

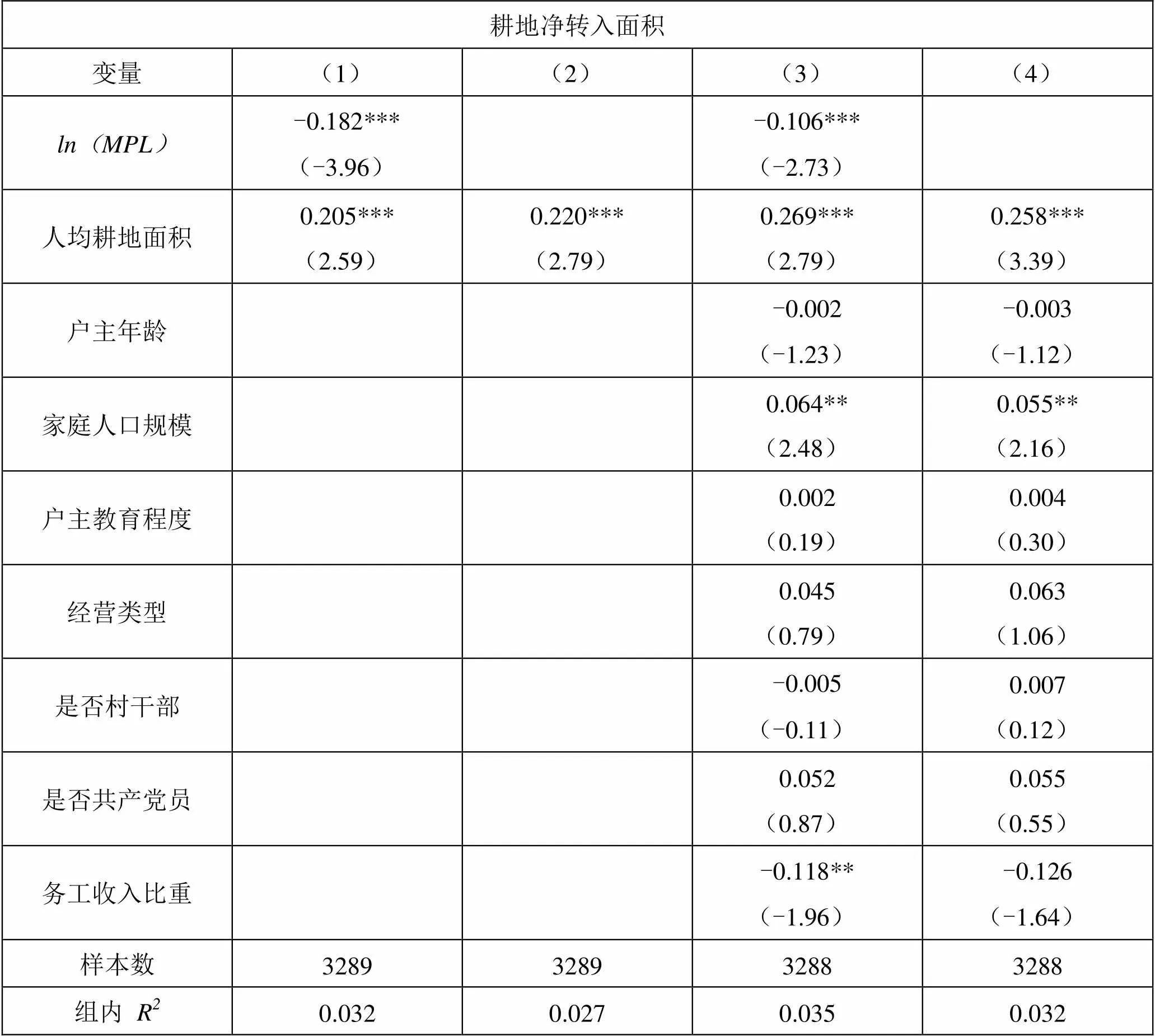

2、稳健性检验。

我们以“耕地净转入面积”作为被解释变量,对上述结果进行稳健性检验(表6)。与表5相似,和与农地净转入面积负相关(但的系数不显著),家庭人均耕地面积与耕地净转入面积显著正相关,家庭人口规模和务工收入比重的系数符号也与前表一致,说明表5的估计结果稳健④。

表6 稳健性检验的估计结果

续表6

耕地净转入面积 变量(1)(2)(3)(4) ln(MPL)-0.182***(-3.96)-0.106***(-2.73) 人均耕地面积0.205***(2.59)0.220***(2.79)0.269***(2.79)0.258***(3.39) 户主年龄-0.002(-1.23)-0.003(-1.12) 家庭人口规模0.064**(2.48)0.055**(2.16) 户主教育程度0.002(0.19)0.004(0.30) 经营类型0.045(0.79)0.063(1.06) 是否村干部-0.005(-0.11)0.007(0.12) 是否共产党员0.052(0.87)0.055(0.55) 务工收入比重-0.118**(-1.96)-0.126(-1.64) 样本数3289328932883288 组内R20.0320.0270.0350.032

注:所有回归均控制了截距和年份虚拟变量。 *、**、***分别表示10%、5%、1%水平上显著。

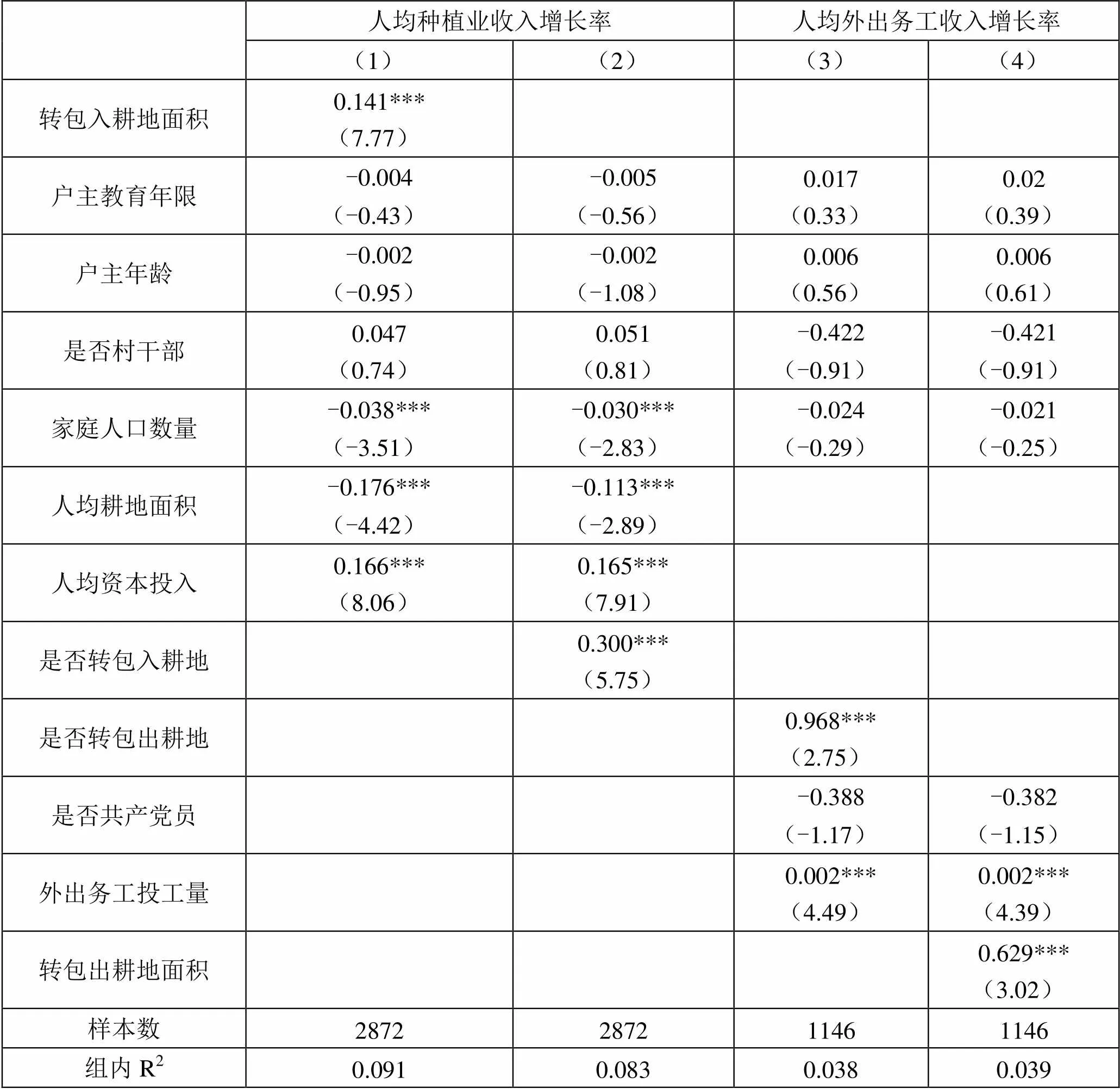

3、农地流转与人均收入增长率

虽然农地流转并未改善农地配置效率,但它是否改善了劳动利用效率,从而提高家庭人均收入呢?表7给出了农地流转与家庭人均收入增长之间的关系。(1)和(2)表明是否转包入耕地、转包入的面积与人均种植业收入增长率显著正相关,转包入的发生使得家庭人均种植业收入增长率提高了0.3个百分点,转包入的面积每增加1亩,人均种植业收入增长率提高0.14个百分点。(3)和(4)表明耕地是否转包出、转包出面积二者均与家庭人均务工收入增长率显著正相关,转包出的发生为家庭人均务工收入增长率的提高贡献了将近1个百分点,转包出耕地面积每增加1亩,人均务工收入增长率提高0.63个百分点。因此,参与耕地转包有助于提高各部门劳均报酬,从劳动利用效率的角度看来,农地流转是朝着改善要素利用效率的方向进行的。⑤

表7 浙江观察点农户人均收入增长率与农地流转

注:年份虚拟变量和截距项未列示。*、**、***分别表示10%、5%、1%水平上显著。

六、主要结论

农地再配置效率水平直接决定了农业绩效的高低。本文从资源误配(或扭曲)的角度考察了浙江农地(再)配置的效率状况,并从微观角度对农户耕地转包行为进行了分析。本文研究发现,1995-2007年浙江农户生产率和边际产出的分布未呈现收敛趋势,农户生产率和土地边际产出的离散程度居高不下,农地份额与生产率、土地边际产出、农业生产能力构造的OP协方差接近于0(甚至为负),表明浙江农地配置仍存在明显的扭曲。利用总产出增长核算等式进行的估算发现,若能够将耕地配置给生产率最高的20%和10%的农户,地区农业总产出有望增长18.2%和26.8%。微观层面,对农户耕地转包行为的分析印证了浙江农地配置存在扭曲的基本判断,模型估计结果显示,边际产出越高、务工收入比重越高的农户越不倾向转包入耕地,而人均耕地面积越大、家庭人口规模越大的农户更倾向于转包入耕地。因此,耕地流转并没有遵循农地利用效率和公平原则。农地配置扭曲程度居高不下的可能原因是,现阶段农业的比较效益低下,高能力的农户和家庭劳动力选择退出种植业,通过从事其它产业增加家庭人均务工收入。部分能力较低的农户因没有适当的退出渠道仍滞留于种植业,通过转包入耕地来提升家庭人均种植业收入。从这一角度看,农地流转显著地改善了劳动力在不同产业间的配置效率,符合农户经济理性的基本要求。

1. 盖庆恩、朱喜、史清华《劳动力转移对中国农业生产的影响》[J],《经济学》(季刊)2014年第13卷第3期。

2. 李琴、宋月萍:《劳动力流动对农村老年人劳动时间的影响及其地区差异》[J],《中国农村经济》2009第5期。

3. 罗必良:《农地保障和退出条件下的制度变革:福利功能让渡财产功能》[J],《改革》2013第1期。

4. 史清华、贾生华:《农户家庭农地要素趋势及其根源比较》[J],《管理世界》2002第1期。

5. 苏旭霞、王秀清:《农用地细碎化与农户粮食生产——以山东省莱西市为例的分析》[J],《中国农村经济》2002第4期。

6. 姚洋:《农地制度与农业绩效的实证研究》[J],《中国农村观察》1998第6期。

7. 姚洋:《中国农地制度:一个分析框架》[J],《中国社会科学》2000年第2期。

8. 俞海、黄季焜等:《地权稳定性、土地流转与农地资源持续利用》[J],《经济研究》2003年第9期。

9. 岳意定、刘莉君:《基于网络层次分析法的农村土地流转经济绩效评价》[J],《中国农村经济》2010年第8期。

10. 朱喜、史清华、盖庆恩:《要素配置扭曲与农业全要素生产率》[J],《经济研究》2011第5期。

11. Adamopoulos. T. and Restuccia. D.,2014, “The Size Distribution of Farms and International Productivity”[J],, forthcoming.

12. Asker J, Collard-Wexler A, and De Loecker J.,2013,“Dynamic Inputs and Resource(Mis)allocation”[J], Revision prepared for.

13. Banerjee, A. and E. Duflo.,2005,“Growth Theory Through the Lens of Development Economics”[M],,,North-Holland.

14. Bartelsman E. J, Haltiwanger J. C. and Scarpetta S.,2013,“Cross-Country Differences in Productivity: The Role of Allocation and Selection”[J],, Vol.103(1), pp305-334.

15. Bersley Thomas.,1995,“Property Right and Investment Incentives: Theory and Evidence from Ghana”[J],, Vol. 103(5), pp903-937.

16. Deininger, K. and S. Jin.,2005,“The Potential of Land Rental Markets in the Process of Economic Development: Evidence from China”[J],,Vol.78 (1), pp241-270.

17. Ghatak, M. and Roy, S., 2007, “Land Reform and Agricultural Productivity in India: A Review of the Evidence”[J],, Vol.23 (2),pp251-269.

18. Hsieh, C.-T. and P. J. Klenow., 2010, “Development Accounting”[J],Vol.2 (1), pp207-223.

19. Hsieh, C.-T. and P. J. Klenow., 2009, “Misallocation and Manufacturing TFP in China and India”[J],, Vol.124 (4), pp1404-1448.

20. Huang, X., 1999, “Ground Level Bureaucrats as Source of Intensification of Rural Poverty in China”[J],, Vol.11 (4), pp637-648.

21. Lin Justin., 1992, “Rural Reforms and Agricultural Growth in China”[J],, Vol.82 (1), pp34-51.

22. Olley, G.S., and Pakes A., 1996, “The Dynamics of Productivity in the Telecommunications Equipment Industry”[J],, Vol.64 (6), pp1263-1297.

23. Restuccia, D., D. T. Yang and X. Zhu., 2008, “Agriculture and Aggregate Productivity: A Quantitative Cross-country Analysis”[J],Vol.55 (2), pp234-250.

(ZH)

①感兴趣的读者可向作者索要详细推导过程。

②限于篇幅未列示,见原文表5和表6,可提供给读者。

③通过相关系数矩阵检验发现,人均耕地面积与大中型铁木农具数量、农业动力机械台数正相关。

④本文还分别以农户“是否转包出耕地”和“转包出耕地面积”为被解释变量进行稳健性检验,估计结果仍保持一致。见原文附表1,可提供给读者。

⑤虽然人均耕地面积的增加有助于提高人均种植业收入(见原文附表2),但其对人均种植业收入增长率的贡献却呈递减趋势,人均耕地面积与人均种植业收入增长率负相关。

*本文为自然科学基金重点项目(71333010)阶段性成果,作者感谢杨涛、郑旭、张磊、何振宇、朱喜、瞿茜、盖庆恩等学者在本文写作过程中提出的宝贵意见,文责自负。