辽宁抚顺红透山铜锌矿床上部矿体探采对比

2015-10-12崔大勇赵刚韩建

崔大勇 赵刚 韩建

(中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司辽宁抚顺113321)

辽宁抚顺红透山铜锌矿床上部矿体探采对比

崔大勇赵刚韩建

(中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司辽宁抚顺113321)

经过近60年的开采,抚顺红透山铜锌矿床上部中段(+430米~-407米)已经开采殆尽,本文通过对比勘查资料与生产资料的各项数据,对矿体形态变化、厚度变化、底板位移、品位变化和储量误差进行研究,分析了地质勘查期间对勘探类型划分、勘查手段、勘探网度选择的合理性,阐述了地质勘查对矿体形态、规模的认知和控制程度;计算了资源/储量估算的误差率,为今后次类型矿床的勘查、设计、开采提供了较好的参考作用。

红透山铜锌矿床探采对比误差分析

1 抚顺红透山铜锌矿床概况

辽宁抚顺红透山铜锌矿床位于华北断块北部缘,处于铁岭-清原隆起的南缘,横贯该区的浑河深大断裂将清原地区的太古宙基底分为南北两个部分。红透山铜锌矿床位于浑河断裂北侧的红透山-树基沟成矿带内,由混合花岗岩、花岗混合岩和太古代变质岩系组成,是国际上公认的典型花岗-绿岩区。该矿床是我国境内唯一典型的产于太古代绿岩带中的块状硫化物矿床。

1.1抚顺红透山铜锌矿床探采历史

1957年12月,辽宁冶金地质一○一队在清原西部地区发现了具有重大找矿价值的苍石北沟异常区。经钻探验证探获了铜(锌)工业矿体,并随即将该铜(锌)矿床产出地命名为红透山。自1958年至1962年底的勘查工作共计查明大小矿体28条,其中0#、Ⅰ#、Ⅱ#、Ⅲ#、Ⅶ#、Ⅹ#、Ⅻ#等七条矿体具有可采工业价值,并进行了铜、锌、硫元素的化验和储量计算工作,并于1963年初提交了《红透山铜矿地质勘探矿产储量报告》(1958-1962)。截止1963年11月24日探明储量:矿石量(B+C+C1):984.48万吨;金属量:Cu+Zn:32.71万吨,初步评价红透山铜锌矿床为中型铜(锌)矿床。1985-2002年红透山矿业公司“二轮”自主找矿累计新增地质储量1300万吨,2005-2009年,中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司承担“辽宁省抚顺红透山铜锌矿接替资源勘查”项目,累计探获(111b)+(122b)+(333)资源/储量713.5万吨,Cu+Zn金属量28.07万吨。截至2010年末,红透山矿业公司累计开采矿石26097千吨。

本文对红透山铜锌矿床+430m~-407m之间开采后整理的矿体资料与《红透山铜矿地质勘探矿产储量报告》中勘探的矿体资料进行对比。

1.2红透山铜锌矿床矿床成因及矿体特征

20世纪50年代末至60年代,与红透山铜锌矿床成因研究有关的代表性理论观点较多,随着块状硫化物型矿床研究日益深入及成矿理论日臻成熟,80年代后许多专家学者理论观点渐趋一致,普遍将红透山铜锌矿床归属于海底火山喷发块状硫化物型矿床(VMS)。

红透山铜锌矿床主要受红透山同倾向斜构造所控制,主矿体分别位于向形构造核部及两翼。矿体在“薄层互层带”中呈似层状、大扁豆状或不规则脉状产出。红透山铜锌矿床地表共发现矿(化)体30余条,除1、3、7号矿体规模较大外,其余矿体一般规模较小,分布较分散,且多为矿化体。1、3、7号矿体为同一主矿体不同分支,地表1号矿体规模最大,位于倾竖向斜北翼,1号矿体东延被辉绿岩墙阻断,深部与矿柱(褶皱核部)合为一体。3号与7号矿体同位于向斜南翼,在深部连为一体,延长大于2000m。走向近东西向转为北东向,倾向南东,倾角70~85°,并向南东侧伏。

1.3红透山铜锌矿床储量估算

在《红透山铜矿地质勘探矿产储量报告》中有7条矿体参与储量计算。依据红透山铜锌矿床的特点,选择在+253米中段以上以坑探为主,以下则以钻探为主要勘探手段。沿矿体倾斜方向,坑道垂直距离为50~70米,穿脉间距一般为25×50米,个别20或10米。对坑道下部矿体,钻孔间距布置沿矿体走向及倾向为75×100米。水平坑道勘探的矿体采用水平断面法,水平坑道以下用钻探勘探的矿体采用地质块段法计算。

2 探采对比结果及分析

2.1探采对比项目选择及计算方式

红透山铜锌矿床上部中段+430m~-407m中段现已开采结束,选择该部分矿作为探采对比地段,一是该部矿体具有系统的勘查资料,矿床地质特征、矿床勘查类型、勘探控制程度、矿石质量特征、水文工程地质特征等研究程度较高;二是上部各中段矿体已经开采结束,有系统、全面的地质资料和矿山经济技术指标;三是采选工艺是本矿床采选生产的主体工艺。所以采用矿体形态变化、厚度变化、底板位移、品位变化和储量误差作为矿山开采对比项目。

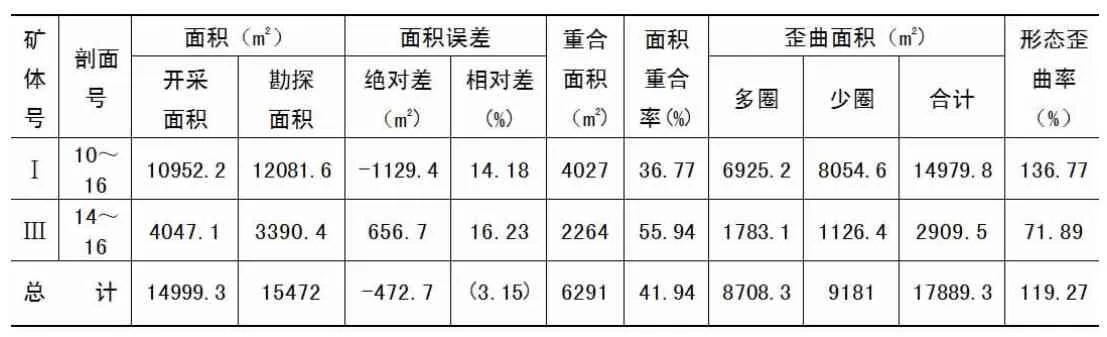

2.1.1面积误差

绝对误差:△S=Su-Sc;相对误差:Sr=[(Su/Sc)/Su]×100%;式中Su为勘采后最终圈定的矿块面积,Sc为地质勘探资料所确定的矿块面积。

2.1.2面积重合率

Dr=Sd/Su×100%;式中为Sd地质勘探资料所确定的矿块与勘采后最终圈定的矿块重合的面积。

2.1.3形态歪曲率

Wr=∑[(Sn+Sp)/Su]×100%;式中∑(Sn+Sp)为因生产勘探(或开采)后增加(Sn)或减少(Sp)的面积之和(不考虑正负)。

2.1.4厚度误差率

Mr=[(Mu-Mc)/Mu]×100%;式中Mu为勘采后最终圈定的矿体厚度,Mc为地质勘探资料所确定的矿体厚度。

2.1.5底板位移

在中段地质平面图上,沿矿体走向每隔50m间距量取地质勘探所圈定矿体与开采揭露矿体的底板距离表示偏移距离,以开采揭露矿体为标准,地质勘探所圈定的矿体向顶板偏移为正,向底板偏移为负,分别计算平均位移和最大、最小位移。

2.1.6资源储量误差

○1矿石量误差率:Qr=[(Qu-Qc)/Qu]×100%;式中Qu为开采统计的矿石量,Qc为地质勘探估算的矿石量;○2金属量误差率:Pr= [(Pu-Pc)/Pu]×100%;式中Pu为开采资料计算的金属量,Pc为地质勘探资料估算的金属量。

2.1.7品位变化

矿石中的品位误差率:Cr=[(Cu-Cc)/Cu]×100%;式中Cu为开采资料计算的品位,Cc为地质勘探资料计算的品位。

2.2探采对比分析

表1 红透山铜锌矿床Ⅰ、Ⅲ号矿体形态误差对比

表2 红透山铜锌矿床0、Ⅰ、Ⅲ、Ⅶ号矿体长度、厚度及底板位移对比

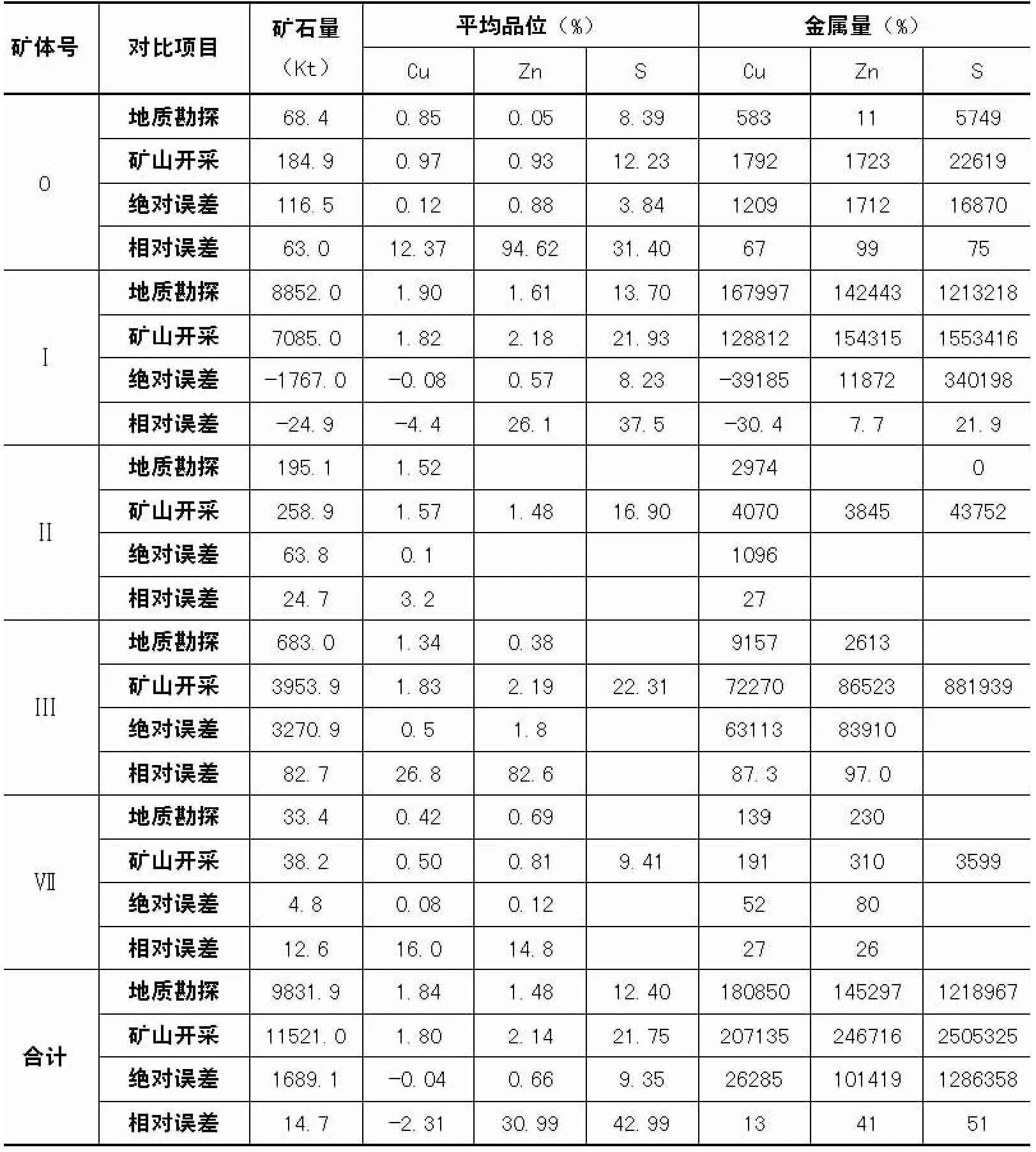

表3 红透山铜锌矿床0、Ⅰ、Ⅲ、Ⅶ号矿体储量误差对比

2.3误差分析

本次选择Ⅰ、Ⅲ号矿体进行误差分析,主要因为其中Ⅰ号矿体消耗地质矿量占整个矿床的消耗地质矿量的48.5%,Ⅲ号矿体占27.1%,能够充分的反映勘探工作对矿体总体规模和矿体局部的控制程度和工作质量,具有绝对的代表性。

2.3.1Ⅰ号矿体

在《58~62年勘探报告》储量计算中,占整个矿床总储量的90%以上,属主矿脉,矿体赋存形态比较复杂。通过探采对比计算结果,可以看出,矿体的总体控制程度比较高,上部钻探结合坑道工程控制精度高,矿体长度、平均厚度、底板位移等指标较好,但深部矿体的圈定、预测主要依靠钻孔,而部分钻孔的测斜资料出现误差,将一部分30号脉矿体储量计入Ⅰ号矿体,导致Ⅰ号矿体的矿石量及金属量减少,面积重合率、矿石量等指标出现较大误差。

2.3.2Ⅲ号脉

矿体形态误差率比Ⅰ号脉要高,通过研究分析认为,Ⅲ号脉探矿方式多为钻探,矿体形态由钻孔见矿点连接圈定而成。一方面受当时钻孔施工技术条件限制,对深部矿体控制程度不足,导致资源储量估算偏少;一方面原因是钻孔在施工过程中打到夹石,便误认为已经穿透矿体而停钻,致使漏矿。

在储量误差对比中锌、硫的品位及金属量变化最大,Zn品位相对误差30.99%,S品位相对误差42.99%。从《58~62年勘探报告》中就对这两项指标出现的超差情况进行解释,一时当时没能对试样进行化学分析,导致在报告中出现化学品位空白的现象,二是样品保管出现问题,副样无法复检,而部分上部中段被采空,无法重新采样。

3 探采对比对勘查工程合理性的检验

3.1勘查工程间距

综上所述,探采对比结果证明勘探使用的勘探手段、方法、工程间距基本合理,但受当时的技术条件和时间限制,未能有效的控制深部矿体形态、规模、矿石质量,尤其是各矿体的连接部(矿柱)。矿山在地质勘查中,控制工程勘查间距为(122b)150×120m,推断工程勘查间距为(333)300×240m;生产探矿阶段,坑道工程控制网度为50×60m,水平钻网度25×15m。通过多年的生产实践证明,这套网度对矿山是有效、可行,也是十分必要的。

3.2勘查类型

红透山铜锌矿床矿体形态一般呈脉状、透镜状、带状、树枝状,常见膨缩分枝现象,矿体厚度变化明显,故此《58~62年勘探报告》中确定红透山铜锌矿床为第Ⅲ勘探类型,在后期的多次勘查工作中也依次为据,说明初期地质勘探时所确定的勘查类型是正确的。

3.3资源/储量估算方法

在充分的考虑了红透山铜锌矿体的形态、产状、规模和勘探方法后,采用水平坑道勘探的矿体选用了水平断面法,在水平坑道以下采用钻探手段的矿体采用地质块段法计算,在生产过程中采用地质块段法进行验证。产生误差的主要原因是Ⅰ号矿体计算过程中将一部分30号脉矿体储量计入;Ⅲ号脉矿体在长度、厚度方面控制较好,但由于钻孔施工的技术条件限制,在深部控制上出现漏矿现象。

4 结论

生产实践证明,红透山铜锌矿床的勘探方式、勘探原则和勘探手段是合理的,对矿体的形态、规模、空间位置的总体控制相对较好。矿体以矿柱为中心,向两端延伸,倾角由缓变陡,局部具有分支复合与膨缩再现现象;矿体品位在走向上呈现中间富、两端贫,垂向上上盘富、下盘贫;局部矿体受断层错断及岩脉穿插。红透山铜锌矿床上部矿体开采工作基本结束,其对比分析结果对深部矿体及同类型矿床的勘查、设计、开采工作具有很好的借鉴意义。

[1]红透山铜矿地质勘探矿产储量报告(1958-1962),辽宁冶金工业管理局地质勘探估算101队,内部资料.

[2]于凤金,王恩德.红透山式块状硫化物铜锌矿床古火山环境及与成矿关系研究[J]矿产与地质,2005,19(1):12-15.

[3]沙德铭,张森,赵东方等,辽宁红透山铜锌矿床地质特征及成因浅析.地质与资源,2007,16(3):173-182.

[4]张雅静,辽宁红透山铜锌矿矿床地质特征及成矿模式研究吉林大学硕士学位论文.

P621[文献码]B

1000-405X(2015)-7-13-3

崔大勇,地质工程师,研究方向为矿山地质找矿。