玛丽嘉年华

2015-10-12□乔叶

□乔 叶

一

撕破脸其实是件好事。自从和父亲闹翻之后,肖玛丽就深切地认识到了这一点。

说起来事情也不大。清明节,一家人去上坟。起初情况还是很不错的。刚刚下过小雨的春天,浅山里树叶初绿,有小花颤巍巍地在山岩底下绽开,空气里含着湿润清新的水气。她穿着浅粉色通勤外套,白色铅笔裤,白色短靴,嫩生生地走在路上,自己都知道自己有多么萌萌哒。

“小丽回来啦?”

“嗯。”

“上坟呢?”

“嗯。”

“订了冇?”

“没。”

“咋还冇?不敢狠挑呀。”

“呵呵。”

据说“呵呵”是最伤人的年度词语,可用在这里肖玛丽知道,它一点儿火力都没有,就是两个肥皂泡而已。他们问她“订了没”不怕伤她,她用“呵呵”也就再合适不过。

“光嗯嗯哈哈的,不会说句正经话?”父亲在后面说。坟地在镇子和村子之间。肖玛丽朝着镇上的方向看了一眼。镇上往太行县城的班车是几点呢?她得快走。

“都怪关心你呢。”母亲说。

肖玛丽撇撇嘴。管得真宽。什么关心?关他们屁事。这关心值几毛钱?还不是闲得慌。

闹起来是因为上坟最重要的结束仪式:磕头。上过了供品,烧完了纸,只等头一挨地,事情就画上了圆满的句号。父母亲都磕过了头,肖玛丽没磕。坟地的土湿漉漉黏乎乎的,白靴子都已经泥花了,要是再把白裤子跪花了,还怎么回郑州?母亲在家就让她换件旧裤子的,她不肯。她早就想好了,上完了坟直接去镇上,这样最便当。

肖玛丽鞠了三个躬。肖成龙看着她,也跟着鞠了三个躬。

“磕头。”父亲站起来,说。

“鞠过躬了。”肖玛丽说,“你看我这裤子。”

“就是穿金裤子也得磕这个头。祖宗跟前能不磕头?”父亲声音不高,却努力注入了尽量多的威慑,顺便扫了肖成龙一眼。小家伙赶紧跪下,把三个头补上。

“算了算了。”母亲说。不知道是跟谁说,却拽了拽肖玛丽的袖子:“几点的车?”

“不能算!”父亲提高了声音。不远处是另一家的坟,有几个人早就在往这边瞄了。

肖玛丽转身朝外走,被母亲一把拉住,“玛丽,快。”母亲开始脱外套,“都怪我,忘了找张旧报纸垫垫,你垫我的衣裳吧,我这衣裳也该洗了。”

“惯,惯,你再惯!”父亲一把又拉住母亲,“叫她好好磕个头咋啦?能把她的腿磕断?”一边又伸出脚,踢了肖玛丽的膝盖一下。踢得不重,不足以使肖玛丽跪下,可是旁边还有别人看着呢,那些眼睛和唾沫星子比什么都重。肖玛丽挣脱开母亲,大义凛然地朝着外面走去。

“滚走了就别再爬回来!不孝的东西!”

肖玛丽噙着泪,只是朝外走。跟自己的父亲还能回什么嘴呢?没法子讲理的。

那之后,她再也没有回去过。这一晃就是半年过去。眼看就是圣诞节了。

二

“肖玛丽,你到底要不要老娘了?”

这口气听着很凶猛,可是肖玛丽一点儿都不怵。她早就看穿了,在儿女面前,母亲永远都是纸老虎,哈一口气就破。“肖玛丽”的全称再加上“老娘”的自诩,这明明就是土洋结合的撒娇句式嘛。

“看您这话说的,娘亲怎么能不要呢?”

“那就快滚回来。”

“要娘亲和滚回去,这是两码事。”

“一码事。”

“我邀请娘亲来郑州……”

“你不知道我一闻汽油味儿就恶心,不去!”

“那我就不回。”

“你再给我说一遍,到底回不回?”

“回回回回回回回,行了吧?”

肖玛丽对着手机笑起来。

挂断手机,她轻嘘了一口气。当然,她当然不回去。最近她没打算回去。过了圣诞就是元旦,酒店很忙,她也很忙。当然忙是次要的,主要就是不想回去。她要留在郑州过节——去丽晶酒店过元旦嘉年华。

父亲姓肖,母亲姓马,她的名字就成了肖玛丽。她母亲说,她上初中时的英语课本里有个被呼来唤去到各种场合的女孩子,她的名字就是玛丽。

“有没有人说你的名字起得好?”母亲问。

“有啊。”

“你们酒店有老外住过么?”

“有啊。”肖玛丽知道母亲想听什么,“老外们都说,我的名字真洋派,他们叫得真亲切。”

倒真是有一个老外评价过她的名字,那个大腹便便的白发老头摇着他傲慢的脑袋,说:“太多了,太多了。”

在外国是多,在中国还是少的。没人的时候,她偶尔会轻轻念叨自己的名字。尽管这个名字就相当于辛苦活跃在中国各年级语文题数学题化学题物理题的那个倒霉催的小明,也丝毫不能妨碍她对这个名字的满意。“肖,玛,丽。”听听这个劲儿,不是和元旦嘉年华什么的相当般配么?

离开肖家庄越久,肖玛丽就越不喜欢回去。细想起来,自从她到太行县城上高中之后,回肖家庄就变成了一件越来越难以忍受的事。高中之后是大学,她离老家越来越远,越远她就越觉得轻松。大学毕业后她留在郑州工作,离老家又近了些,不过是两百多里的路。坐上城际公交到太行县城是三个小时,从太行县城再到肖家庄又是一个多小时。可就这四个多小时的路,越来越成为她的畏途。寻思原因么,简直是乱七八糟,没个头绪。就说今年过年吧。人人劈头就问的是:“咋没开小车?”没开小车回去就是混得不好。好在她对这样的情形已经应对自如:“准备买飞机呢。”

“那可中。”村人偶尔也有点儿幽默感,“可咱这里没一块大平地,往哪里停呢。”

“停在鸭嘴上。”肖家庄紧靠着鸭嘴山,山势很缓。半山腰有一块平坦之地,活像个大鸭嘴。

“那可中。”

还有备年货的风气,她也很难忍受。家家户户一定要蒸那么多馒头,一定买那么多肉。一个正月吃不了,都慢慢地放剩。有必要么?干吗不吃新鲜的?每餐还都要可劲儿地做肉,像比赛似的。要是哪家哪顿没有很多肉,被人发现了就是丑事,就会有人到处说你家的日子过得寒碜。茶余饭后,那些在外闯荡的男孩子们还要经常聚在小超市门口聊天,其实就是吹牛,吹自己混世界混得多么好。两千的工资说成三千,三千的工资说成五千。说着说着就要去小超市里购物,买烟买酒,煞有介事地显示有钱。

无聊。

无聊之处当然远不止这些。上班第一年回去过年时,她穿得很随便,结果成了村里的一个话题,人人笑话。第二年过年她就开始穿金戴银,有几样还是跟小姐妹们借的,把自己拾掇得像个地主家的小老婆,这下倒是没人说她混得不好了,又开始说她做的不是正经事。还传得沸沸扬扬,言之凿凿:“她在酒店上班。酒店是干啥的?面儿上是管人睡觉的,谁知道是不是陪人睡觉?不然一个服务员,能穿得恁好?”后来越说越实,就演变成了她确实是在陪人睡觉。她母亲到处跟人掰扯,都快寻死觅活了,村里人才相信她上的是正经的班儿,而且还是在省委的酒店——这时候酒店睡觉不睡觉不再重要,重要的是省委。省委两个字沉沉地压住了大家的嘴巴,才没人再说什么。

可随后麻烦也接踵而至。这个为了一垄地要打官司,跑到郑州来上访,让她找关系,恨不得攀扯上省长省委书记。那家有人得了病,托她去省人民医院挂专家号。有过来打工的,图省房租,想要借住她的小房子……相比之下,她最痛恨借钱。借是借么?借了就别指望还。“你在省城,挣钱多,手宽,不缺这一点儿。”都是这么说。没错,她在省城挣钱多,比太行县城多,更比村里多,可她还要在省城花钱呢好吗?她要还房贷,要出席郑州人脉关系的各种婚礼,要随份子,要买化妆品,隔段时间要换流行的手机,她的钱有各种各样的用场好吗?

——可她不能说这些,不能诉苦。她最常说的就是那两个字:“没钱。”斩钉截铁。至于钱去哪里了,她没有义务向他们汇报好吗?

母亲也知道她辛苦,可还是劝她:“尽量帮帮吧,都不容易。你在郑州,到底比他们熟门熟路的,是不是?再说了,人家也不轻易求你这一次。”问题就在这里呀,甲不轻易求她一次,乙不轻易求她一次,丙还不轻易求她一次,可是到了她这里,小溪就汇成了河。“千条线要过一根针。”这话说的是县委书记吧?她觉得自己就像个小县委书记。

她满足不了这些人的需求。她很渺小。最关键的是:活到二十五岁,除了欠爹娘的,肖玛丽不觉得自己欠老家别的什么人的。当年她吭哧吭哧地上了个二本,大学毕业户口回村,她人没回去,就留在了省城,应聘到了这家酒店,直到熬成了主管。酒店紧挨着省委,是他们的协议酒店,她就认识了一些科长啊处长啊厅长啊之类的人,见的世面越来越大,工资也一年比一年高,居然省吃俭用地贷款买了一间三十平米的小房子……她的小日子算过得不错。可是当她为这不错的小日子辛苦打拼的时候,那些烦她办事的老家人谁管她什么了?哪怕是最简单的一句安慰?

还有那些亲戚,也让她厌烦。姨的生日,姑的生日,奶奶的祭日,表姐结婚了,堂弟结婚了,然后不可避免的,又生孩子了……都会告诉她,母亲都想让她回去。随份子倒是次要的,主要她回去了,母亲的脸面好看。可是为了这份好看她哪次回去不得花上几百?好在这几年她越来越大,眼看已经二十五六,也没找到合适的对象,母亲也觉得这份好看变成了难看,才不在这些事上催逼她回去。她回去的次数便也顺势锐减,半月一次,一月一次,两月一次,一季度一次……这也是习惯,越不想回去就越不回去。

说到嫁人,她也无数次地想,要是没有老家,这就不是个事儿。25岁,在老家,就是个剩女。在郑州,她却还是个鲜女——小鲜肉。有时候想想还真是奇怪,不过就隔着两百里路,怎么就不是一个世界了呢?有一次,她回肖家庄,听那些家庭妇女们聊天,她们聊赶集,聊在乡里的饭店吃饭,说鱼香肉丝的味道:“酸不酸甜不甜,难吃死了。”聊她们在太行县城看到的咖啡馆,说咖啡馆的蛋挞形状:“那看着还不熟呢,吃个啥劲儿?”聊那些养宠物的人,给喵星人和汪星人穿的衣裳:“把这些猫狗当孩子养,到底都是畜生呀。这些人都是失心疯!”

听着这些,她觉得不寒而栗。如果不离开村子,她就还是这个村子的人,也会过着这样的生活么?

不可以。她不允许。对于这样的生活,这一眼看到底的生活,她早就看得够够的了,看得恶心。如果眼睛里也有一个胃的话,她不知道呕吐了多少回了。对于这样的生活,她是一定要走过,路过,然后毫不犹豫地错过。

所以当省城老乡会有人想给她介绍对象时,她不假思索地一口回绝。老乡会介绍的,肯定也是老乡。打死她也不嫁老家的人!——老家,它真是老啊,太老了,太老了。不仅老,还是满满的负能量!

三

手机铃响,是父亲。现在只要接到老家区号的电话她都会一激灵。这几年,她接老家的电话已经很有经验,只要是生号码一律不接。重要亲戚的号码都存好,打来的时候也尽量不接,能拖就拖,多半只是回个短信:“手机快没电了,有事?”等他们回了短信再见机行事。如果他们不回短信,她就铁定不理。连个短信都不会发,还有理会的价值么?

相对于母亲,父亲的电话来得少。不过每接到他的电话,肖玛丽也就更慎重。爷爷的爷爷是地主,家里一直被欺负。爷爷从小教导父亲就是要争气,父亲曾经当过村支书,也算争气。虽然现在不当了,可说话总有那个派头,让她多了一层顾忌。

“忙咧?”

父亲的电话总是这两个字开头,主动打电话来就是表示和解。在儿女面前,父亲也是纸老虎,不过这纸是牛皮纸,不太好吹破,除非等他自己破。

“不忙。有事?”

“嗯。过两天你回来吧。”

“啥事?”

“回来你就知道了。”

“没空啊。”

“有空没空都得回来。”

“知道了。”

这电话让肖玛丽的心思沉重了一些,可她还是没打算回去。很快就是元旦,过完元旦就是春节,在她的计划里,干脆趸到春节回一次就行了——回老家这事像便秘,她恨不得在春节痛痛快快地解一次,然后一年就不再上厕所。何况,今年的元旦还有嘉年华。是一位副总好不容易给他们这些主管搞到的票,免费的海鲜自助晚餐,基围虾啊大闸蟹啊烤鱿鱼啊。免费的歌舞表演,广告上说有上过“中国好声音”和“中国好歌曲”的角儿。还有抽奖呢。她指望自己运气好,能抽到一个苹果6。到底是丽晶酒店,奖品居然还有苹果6。

啊,说起酒店,她就喜欢酒店这种地方。干干净净,有模有样。大堂,走廊,电梯,餐厅,棋牌室……就连服务员放床单的地方也好听:“布草间”。可不是好听死了?就连客人之间的对话也常常让她驻足:

“你这小妖精,穿这衣服真要命。”

“不要命还不穿呢。”

“得瑟样子,五行缺踹!”

“还真是没被踹过。被踹又怎样?再做单身狗也不错呢。”

“是啊,反正你有那么多备胎。”

……

正妙语连珠着,小妖精的手机响了。

“哦,妈,你叫俺姨给咱家多留点儿‘比舅大’,她自己家出的,真材实料,吃着放心。配着萝卜丝和五花肉,香得不行。”

肖玛丽在一边,脸上露出会意的笑容。任你小妖精七十二变,这一个“比舅大”就露出了原形。她肯定是太行县的人,只有太行县的人才这么叫。“比舅大”是一种粉条,红薯粉。她也打小就喜欢吃。为什么叫这个名儿?因为舅舅来了都可以不站起来,可是吃这种长长的粉条都得站起来,粉条享受的礼遇比舅还大。

嗯,“比舅大”,如果是听着别人说,这个词还真是可爱。她要引以为戒,绝不能让这样的词出口。说虚荣就虚荣吧,她还就是更喜欢城市里的那些调调。昨天,一个刚刚成为她同事的90后女孩——她是92年出生的,去年大学毕业——她们一起吃饭,她看着那女孩漫不经心地一边拨拉着饭菜一边对旁边一个女孩咳金唾玉:“我就是喜欢香奈儿的包,我第一年的工资攒起来就打算买个香奈儿的包,我知道那包贵,贵就对了,我就喜欢它的贵,那么好能不贵么?好不等于好看,其实我也不觉得那包好看,但它那么贵,我就是想有一个,这怎么了?我有了这个包也不一定背,可我就是想有,怎么了?我没有我就是不爽,其实我有了也不一定爽,可我就是想有,怎么了?我妈说我虚荣,我说我就是虚荣,我就是喜欢宝马X6就是喜欢两百平米的大房就是喜欢奢侈品怎么了?我妈说我应该喜欢大自然,说不喜欢大自然的人生就是不完整的人生,可我就是不喜欢大自然,我就是喜欢这钢筋水泥的城市,怎么了?我就觉得大自然没什么好看的,就是蓝天呗,白云呗,清风呗,草原呗,就是那样呗,有什么可让我喜欢的?我从小就生活在城市,我就是喜欢大马路,就是喜欢这些大楼,你想马路能修成这么花哨的立交,大楼能盖成尖的圆的方的扁的,这多好玩啊,多了不起啊,我就喜欢这个,怎么了?人生不完整就不完整呗,不完整怎么了?谁的人生是完整的?我还就不信了!”

她盯着那女孩子玲珑可爱的小嘴。她的话很霸道,很浅薄,很粗俗,她知道。可她听得痛快极了。因为她的想法和那个女孩一样。

四

举办元旦嘉年华的丽晶酒店,就在新北站旁边。每当肖玛丽往返郑州和太行之间,都得到新北站。这个酒店肖玛丽看过无数次,熟得不能再熟,可又陌生得不能再陌生。因为她每次都只是在外面看看,从来就没有进去过。虽然都属于同一块地盘,可是新北站和丽晶酒店还真是天悬地隔。丽晶酒店门口是香车宝马,门童们都是英俊小生,如同英国皇室服务的做派。而在马路对面,新北站那里便是熙熙攘攘的混杂人群,公交,BRT,出租车,三轮车,长途客车,进站的,出站的,拉客的,卖雨伞的,发地图的……紧靠着丽晶酒店左侧,便是一个都市村庄,一排排违建的“拉手楼”和“接吻楼”满满当当,栉次鳞比。

丽晶酒店在郑州还是很有些名气的。它的元旦嘉年华就更有些名气:热闹,排场大,名堂多,所以门票也挺贵:288元。弄到这几张珍贵的票对于副总来说应该也不是多么容易,之所以能想到她,肖玛丽也是心知肚明:他看上了另一个女主管,正是夹杂在集体活动中寻机追的时候。她呢,也有自己的小桃花:“钉子”也在里头。“钉子”是刚跳槽到别家酒店的前同事,那家酒店规格低一些,可“钉子”却由主管升成了副总,进步的空间大了一块,所以也很值。“钉子”又高又瘦,就像一枚“钉子”。有一次他们在一起闲聊,她问他:“你将来怎么打算?还回老家么?”她预备的答案是,他会回老家的。在郑州这么几年,她看过太多的“凤凰男”“凤凰女”谈不了婚论不了嫁,买不起房甚至也租不起房,最后灰扑扑地回了老家,还说是热爱老家什么的。鄙视。

“不回。”他斩钉截铁地说,“我就扎在这里了。”

那一瞬间,他神采奕奕,一下子罩住了肖玛丽。她喜欢他那股子劲儿:就扎在这里了,怎样?就不信混不出个样子来。她早就下定了决心,也成为一枚“钉子”,扎进这个城市的水泥里——对,不是铁钉,而是水泥钉。她做了最坏的打算:可能找不到有车有房的人,可这也没关系吧。好歹她已经在郑州有了三十平。这三十平的小房子就是一个小小的蜂巢,有蜂巢在,她就能酿出甜美的蜜来。

她就这么瞄上了“钉子”。有一次,他们一起去“热带雨林”泡温泉,她还斟酌了一下“钉子”的身材,真是穿衣显瘦脱衣有肉的那种,好。所以这次嘉年华和“钉子”混在人群里一起玩,这个很重要。看看他在人群中的德行到底如何,再决定自己下一步战略战术。要进可攻退可守才行,是吧?

圣诞过去,27号,母亲的电话又打来了:“不管咋说,你三十号回来吧。”

“不中呢。”三十一号的嘉年华,三十号回老家?开国际玩笑。

“真有事。”

“啥事?”

“你爸没跟你说?”

“没有。”

“是他的事,他肯定会催你的。”

父亲的事就更不相干了。她能给父亲办什么事呢?肖玛丽觉得这一关肯定能逃出去。她嘻嘻地笑起来:“等他催了再说。”

母亲又开始说自己的腿,自己的腰。想来她也快五十了,更年期即将大驾光临,正是身体出毛病的时候。肖玛丽安慰着母亲,母亲开始撒娇:“臭丫头,你这么不恋家,老娘哪天要是死了,你是不是就不打算回来上坟?”

“这点儿孝心我一定会尽的,您放心。”

“我活着你还嫌弃,死了就更把我抛脑后了。”

“妈咪我爱您还爱不过来呢,怎么会嫌弃?就是太累嘛,再说也真没时间。”

“你到底在郑州干啥呢?两天假就不能请?工作离了你不行?”

“真的忙。再说别人介绍了个对象,过两天也正好约着见个面。”恨嫁是母亲的软肋。

“哦。那你见见吧。”母亲马上妥协,然后在电话那边开心地笑,“在那边找好对象,你就更嫌弃咱肖家庄了。你那郑州有啥好的?听说天天雾霾。放毒气呢不是?”

肖玛丽无言以对,也笑。要是没有肖家庄,郑州真不见得多好。可是有肖家庄那么一比,她还真觉得郑州好得不得了:五险一金,大超市,梦幻气质的电影院,便捷迅疾的网购快递,随处都有的免费Wi-Fi……因为这些,就连郑州的雾霾也是好的。她忽然想起有一次酒店组织员工到嵩山进行拓展训练,训练营紧挨着一个小村子,叫牛家湾。她和同事们饭后散步,到村子里玩,在石头房子那里用手机照相,摆出各种Pose,各种忧郁优雅文艺范儿,那时候,她也觉得乡村似乎还不错——真遗憾,它的不错仅限于照相,仅限于从镜头里观望,或者说,仅限于她是一名看客的时候。尤其是在返程的路上,车在高速上疾驰,路两边是层层叠叠的梯田,还没有扬花抽穗的麦子似乎闪烁着碧玉般的光泽。

“你老家也是这样的美景吧?”同事们感叹,“真好看!”

肖玛丽沉默不语。她实在无法出口赞同。这麦子,让他们亲自去种一种收一收,让他们在肥料的气味里泡一泡,在烈日下晒一晒,再和种麦子的这些人住上几个月,看谁还会这么矫情?

“想家了吧?”

肖玛丽笑笑,依然沉默。任他们把她误会成思乡的模样吧。想家?如果这家指的是肖家庄,那她不想。“老家的情意不能不顾,将来死了总还得埋回老家去。”听到有人发出这样的感慨她就觉得可笑。郑州城上千万的人呢,没老家可回的人海了去了,人家还不一样过日子?况且人死了就是死了,死了就是一把灰,埋到哪里不一样?如果一定要挑,她宁可挑郑州这样的繁华之地。

五

28号,父亲的电话终于又来了。

“小丽,你真得回来。”他说,“是大事。”

他沉痛的口气让肖玛丽的心重重一颠,谁死了么?二伯还是三叔?

“回来投票。”父亲说。

一瞬间,肖玛丽想挂断电话骂人。他妈的就为这点儿事啊。她想起来,上次村里选举时她刚刚大学毕业,那时候回去得还比较勤快。好像是圣诞节左右,是个双休日,她回去正赶上选举,就投了谁一票。领了一百块钱,一桶色拉油。

不过,她还真是有投票权——她的户口还在村子里呢。可是要真是回去行使她的投票权,也太滑稽了吧。

“选举权能不能转让啊?”

“胡说啥呢。你的就是你的。”

“那你代我投吧。”

“不兴代投。”不容商量的口气,“赶快爬回来。”

这个爬用得比半年前的爬温柔多了,简直就是亲昵了。如果半年前的爬是在水泥地上爬,这个爬简直就是在羊毛地毯上爬了。

“哪差我的一票啊?”

“村里总共也就二百多号人,哪一票都很重要。”

“我就不信那些在外头的人都会回去投这一票!”

“别人我不管,我就管你。票数都算得差不多了,得一票一票抠。”

“你要是参选我就回去投。”

“跟我参选差不多,反正都是咱这一派的。”父亲说,“我都答应人家了。”

“爸,你就省省心吧。也五十岁的人了,还掺和这种事情干吗?”肖玛丽说,“再说,你干吗不先跟我商量就答应人家?”

“咦,我把你还当神敬呀,恐怕敬不神来光敬出鬼。”肖玛丽能感觉到父亲的嘴唇正在喷火,“赶快爬回来!”

这个爬就算是爬到了羊毛地毯的边缘,前面就是硬板板的水泥地。肖玛丽很清楚。她更清楚自己是更坚决地不打算回去。于是她口气也空前地严肃起来,以工作的名义和责任的名义对父亲一五一十地陈述着:来郑州过节的人太多,酒店的床位和餐位都订满了,要替班,要加班,她是主管,离了她不行,要是硬请假还会扣工资,好几百呢……当然还有那个亦虚亦实的对象。

“见啥见?啥时候不能见非得这个时候见?先回来再说!”

这就太过分了。不过肖玛丽反倒是更淡定了些。父亲越蛮横就越短理,父亲越短理她就越从容。那就让暴风雨来得更猛烈些吧。

她沉默着。

“不回来,我打断你的腿!”

我不回去你怎么能打断我的腿呢?你要是打断我的腿我就更不能回去。肖玛丽在电话这边简直想大笑。她强忍住。她知道父亲已经大失分寸毫无章法。这一仗,她已经赢了。

“不叫你白回来。”克制着愤怒,父亲终于又说,“咱村的地叫一个大老板看上了,说要做房地产,要盖别墅。肖家村的地要值钱了,位子就紧俏得很。上一届是一百块钱,一桶油吧?这一届是三百块了。”

“我要是不请假,也能挣出这三百块。我觉得,我自己挣这三百块,比贿选得来的三百块,要更快乐,更正气,也更道德。”

肖玛丽挂断了电话。

下午,有陌生电话打来,是太行县城那边的区号,肯定是肖家庄的人。肖玛丽不接。又过了一会儿,父亲电话打来了。

“回来吧,”或许是当着外人,父亲的口气又软弱了,“别人都是三百一张票,你呢,是五百。”

“一千,一千。”旁边有个声音说,“对小丽说,一千。”

一千还是不少的。肖玛丽觉得这事儿有点儿好玩了。但她没做声,一千当然也动摇不了她。

“给了么?”

“先投再给。”

“要是投了不给怎么办?”

“咋能呢?抬头不见低头见的。”

“我和她说,”一个男人把电话接过来,“小丽,你要是不放心,我这就把钱给你爸妈搁下。”

肖玛丽简直要疯了。

“不要不要,千万别。我不是那个意思……”

“就这,就这。你可一定要回来呀。老肖,”那人的声音渐远,“你还说吧。”

然后肖玛丽听见母亲慌乱的声音:“你这是干啥呢,这是干啥呢,这是干啥呢呀……”

“只当给你爹奔丧呢,你赶紧爬回来!”老肖大吼一声,挂断了电话。

六

五点半开餐,七点半表演,肖玛丽和小伙伴们决定早点儿到,在丽晶酒店里好好吃吃,好好转转,再好好拍点儿照片。这种五星级酒店平日里也没有多少机会来,要在每个细节都且玩且珍惜。

餐厅上一幅闹哄哄的盛宴图画。金色的枝形水晶灯下,宴会厅里一溜儿排开几十张圆桌,都铺着大红的台布,椅子上也铺着大红的椅套,喜庆吧?人人都说大红是喜庆,可是在肖玛丽看来,就是俗艳,就是乡气,让她烦躁。丽晶酒店这样的审美水平,都让她有些失望了。当然这失望也是喜庆氛围下的失望,是美人脸上的雀斑,对整体的欢乐毫无妨碍。目光所及,人人都在忙碌着。在餐桌旁就坐的人忙着吃,在餐台那里取餐的人忙着夹菜,还有一些人忙着张罗:张罗同桌,张罗老人,张罗孩子,张罗朋友。

食物的气息扑鼻而来,葱,姜,蒜,牛肉,羊肉,烧鸡,小笼包子,柚子,火龙果,小麻花,白灼虾……海鲜区总是空空的,菜一上来就被眼疾手快的人瓜分干净。而在面点区,也总是有人在满怀热情地饕餮:亲自用手拿起一盏蛋挞,吃掉,拿起一枚牛角包,吃掉,再拿起两片曲奇饼,吃掉。他们吃得津津有味,兴致盎然,却让肖玛丽忍不住有些辛酸起来。她忽然想起小时候在肖家庄去别人家里吃席面,乡村的席面也就是几个凉菜几个热菜:黄瓜拌粉丝,葱拌猪头肉,西红柿炒鸡蛋,油炸平菇,猪肉粉条油豆腐大烩菜,还有酥肉扣碗……那情形和眼前的情形,怎么有点儿一样呢?

当然不一样,很不一样。肖玛丽摇摇脑袋,觉得自己简直是昏头了。这是丽晶酒店,那是肖家庄,怎么可能一样呢?尤其是看到她摇头,身边的“钉子”还那么可人意地过来,附耳问她:“没事儿吧?”这怎么可能一样呢?

都是昨天的那通电话在作祟。她知道。她一直惦记着那一千块钱。听电话里的声音,那人是把钱塞给了母亲——或者他不过是做做样子,和父母亲演了个双簧,只是为了施加压力,把自己给骗回去?不,不会的。父母亲没有那么高的演技,而且对她,也犯不着用这个。那最可怕的情形就来了,父母亲不会真收吧?——这真是自欺欺人,到了这个关口,他们多半是把那钱收了。

对于肖玛丽而言,最不好的状况就是如此。那一千块钱就是一道符咒,有这道符咒箍着,她就得回去。她简直没有任何理由不回去。——可是,且慢,也许这恰恰是最大的理由呢。她如果就此回去,不就无比确凿地证明她还是冲着那一千块钱回的么?所以她反而恰恰不能回去……肖玛丽哭丧着脸,强忍着,让泪一颗一颗都落进了肚子里。她委屈极了:不就是想过个嘉年华么,怎么就那么难?

“怎么了?”“钉子”又过来,殷殷询问。

“没事儿。”肖玛丽笑了笑。

“别想太多。没什么大不了的。先欢乐今宵,好不好?”“钉子”拍拍肖玛丽的肩膀,把她引到餐具台边。一拿起洁白温热的餐盘,玛丽的心里就开始踏实下来——终于做出了真正的选择。只要选择了就没有了回头路,一门心思往下走就是了。就是啊,有什么大不了的?先欢乐今宵吧。她就不信,肖家庄离了她那一票就会兵荒马乱!

但这踏实还是不够稳定,像她刚学会游泳时的身体,一会儿上去,一会儿下来,一会儿又斜横在水里。她真讨厌这种不踏实的踏实啊。有一刻,她甚至想要关掉手机。可是一来还需要用手机拍照,二来她也有点儿隐隐的不服气:怎么就那么怕肖家庄的电话?怎么就那么脆弱?

先扛着。扛过七点就好了。七点钟,郑州到太行的最后一班城际公交发车。

七

第二盘菜刚刚夹满,肖玛丽的手机响了。肖玛丽没看。她在餐桌旁坐定,大口吃起来。

“玛丽,你不减肥了?”

“减什么肥呀,人家玛丽又不胖。”“钉子”说。

肖玛丽笑笑,继续埋头苦吃。

“玛丽,你手机响了。”

“哦。没事儿。”

然后是水果。肖玛丽取了一盘切开的脐橙。

手机又响。肖玛丽正吃得双手汁水淋漓。

“肖玛丽,你电话呀。”

肖玛丽摊开双手,耸了一下肩膀,又拿起一片脐橙。

吃完这盘脐橙,肖玛丽有些恶心了。她说:“对不起,我上个卫生间。”

相比于宴会厅,卫生间简直太安静了,手机的响声震耳欲聋,号码是母亲。

肖玛丽接了。她想起母亲的话:“只有再一再二,没有再三再四。”再说还有两分钟就七点。她不可能回去了。而且今天这会儿肖家庄肯定已经投过了票,她回去也没有任何意义。

“丽呀,丽呀!”母亲的声音因为尖利至极,简直细若游丝。

“咋啦?”

“打起来啦……你爸不行啦……躺地上啦……要不行啦……”

“妈!妈!”

“你回来呀,你回来呀……”

肖玛丽奔出卫生间,奔到宴会厅,抓起包和外套,奔向新北站。

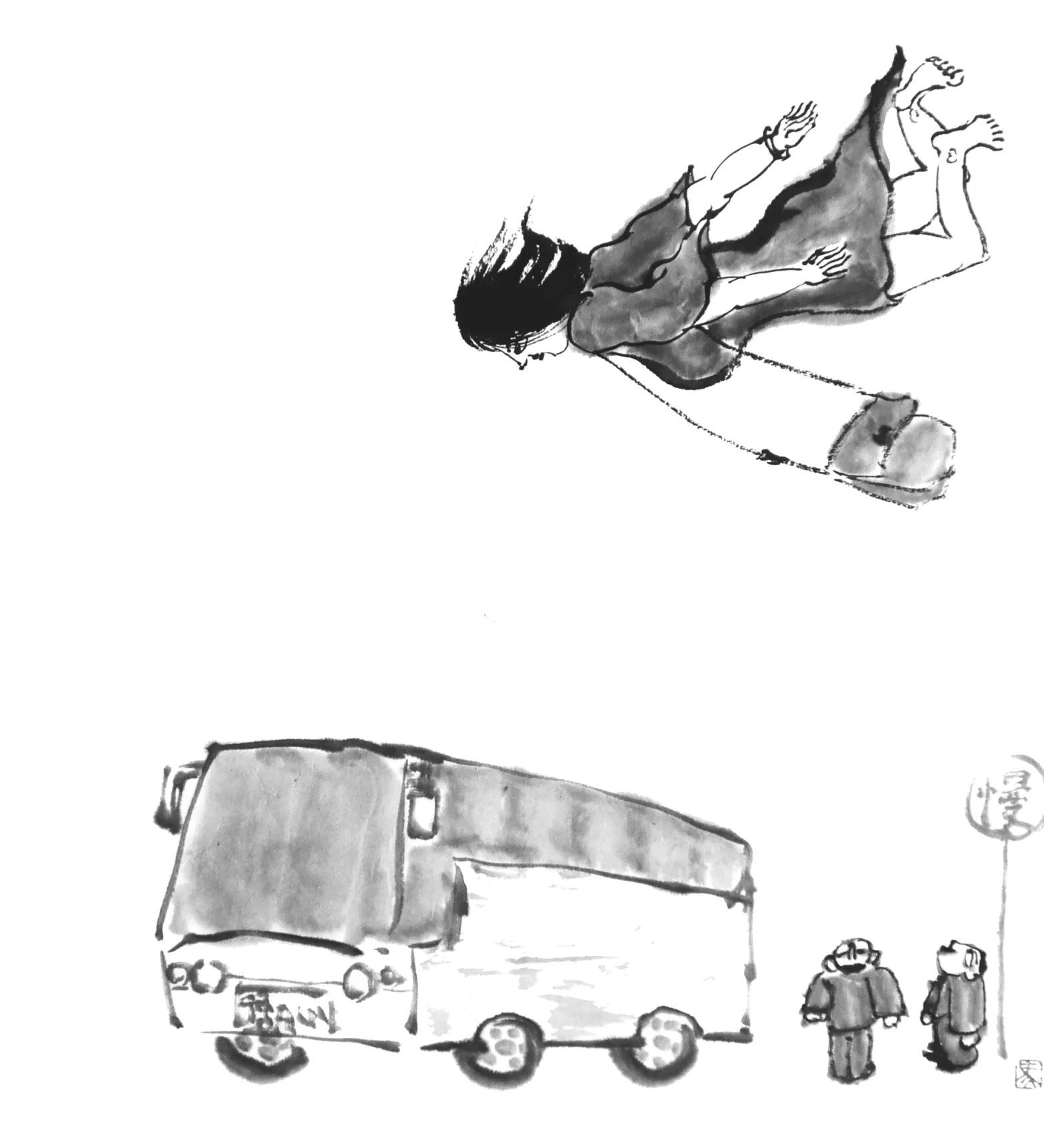

一辆大巴刚刚驶出站口,运行路线标牌上写的正是“郑州—太行”,站口人流涌动,大巴速度很慢。可是车是那么多,等肖玛丽穿过马路,那大巴也已经走了一段。不过它走得依然很慢,有点儿犹犹豫豫的样子,这让肖玛丽觉得它似乎在等待自己。于是她越来越快地奔跑起来,一边奔跑一边嘶喊:

“站住!站住!”

突然,很奇怪的,肖玛丽觉得自己飞了起来,像坐着一架隐形飞机似的,她就那么飞了起来。飞得也不是很高,村庄和河流在她身下像视频的快进一样缤纷闪过。又是突然间,飞翔戛然而止,她飘飘悠悠地往下落去,赫然看见了那个大鸭嘴。