庭审话语目的语用距离关系分析∗

2015-10-10吴红军

吴红军

(新疆大学外国语学院,新疆乌鲁木齐830046)

距离概念最早被看作一个空间领域范畴,最初始于动物行为学研究。20世纪30年代,瑞士苏黎世动物学家Heini.Hediger在他所做的动物学研究中发现,大多数动物在与不同物种动物相遇时会维持逃离距离和临界距离,而和同类物种动物互动中则保持个体距离和社交距离[1]。真正意义上的人类距离行为学研究始于跨文化传播交际学之父——美国人类学学家Edward T.Hall。1963年,Hall发表文章“Proxemics:A Study of Man’s Spatial Relationships”,Hall首次创造“proxemics”一词,专门用来特指空间行为概念,空间行为包括广泛的人类属性和人类行为,他将“proxemics”定义为一门专门研究人类如何通过空间的使用来实现人类交际的学科[2]。1966年,Hall又推出力作“The Hidden Dimensions”。在该书当中,Hall研究了存在于人际之间的空间距离。他主要选取了来自美国东北沿岸地区的中产阶级知识分子阶层作为自己的观察和研究对象,研究发现人际之间存在四种空间距离——intimate distance、personal distance、social distance和public distance,这四种空间距离又分别包括near phase和far phase近远两种状态。Hall认为,intimate distance的近状态是指如拥抱、亲吻、做爱等最高程度的亲密距离状态,远状态是指6—18英寸之间的空间距离。personal distance的近状态是指1.5—2.5英尺之间的距离,远状态是指2.5—4英尺之间的距离。social distance的近状态是指4—7英尺之间的距离,远状态是指7—12英尺之间的距离。public distance的近状态是指12—25英尺之间的距离,远状态是指25英尺以外的距离[3]。

2001年,王建华在《外国语》第五期发表文章“话语礼貌与语用距离”。2002年,他又在《东华大学学报(社会科学版)》第四期发表《礼貌的语用距离原则》。这两篇文章提出并论述了王建华的语用距离概念,分析了礼貌和语用距离的关系问题,阐述了礼貌语用距离原则。王建华认为,语用距离就是指言语交际互动双方,在某一特定交际环境中所感知和确认的彼此之间的关系密切程度,即语用亲密度,语用距离又可划分为初始语用距离和交际语用距离[4]。礼貌语用距离原则可以描述为:言语交际双方的语用亲密度越高,语言礼貌需求越低;言语交际双方的语用亲密度越低,语言礼貌需求就越高[5]。

一、语用距离的定义、分类和功能

(一)定义

基于Edward T.Hall提出的空间行为学概念“Proxemics”,笔者拟对语用距离作出如下尝试性定义:语用距离是描述话语行动者之间关系亲密或远疏程度的一种思维空间距离状态。语用距离包括由所有言语交际行为所引发的互动交际相关各方的思维空间距离反应,与由非言语交际行为所引发的互动交际相关各方的思维空间距离反应形成对应互补关系。

(二)分类

基于稳定性和动态性这对范畴,笔者认为语用距离可以划分为原语用距离PPP(pro-pragmaproxemics) 和互动语用距离IPP(interactional prama-proxemics)。

原语用距离是指话语行动者基于言语交际各方的个体关系和社会文化等情景因素所感知或推断的彼此之间的关系亲密或远疏程度的一种思维空间距离状态。在机构性话语当中,原语用距离可以尝试性地被称为机构语用距离(institutional pragma-proxemics)。例如,在法庭审判当中,法官和被告人之间就存在原语用距离,即机构语用距离。在法庭这样的特殊场所和环境之下,法官和被告人都存在一种基于交际双方的权势地位、角色关系和社会文化等情境因素所感知或推断的彼此之间的关系亲密或远疏程度的思维空间距离状态。这一关系亲密或远疏程度是由法庭的机构性特征所决定的,并不决定于以往法官和被告人之间的熟悉程度或人际关系亲疏程度,法庭和法官的尊严要得到维护和保障,被告人要尊重法庭和法官的威严,就必须维持庭审交际双方之间由法庭的机构性特征所决定的机构语用距离。

互动语用距离是指言语交际各方在互动交际过程当中,通过话语的显性或隐性协商所感知或推断的彼此之间的关系亲密或远疏程度的一种思维空间距离状态。原语用距离具有一定的稳定性特征,而互动语用距离则具有动态性特征,稳定是相对的,动态是绝对的。从引发的语用效应视角来说,互动语用距离又可以划分为积极语用距离(positive prama-proxemics)、中立语用距离(neutral pramaproxemics) 和消极语用距离 (negative pramaproxemics)。通过言语交际各方的动态性话语协商,积极语用距离将会引发语用距离减小的语用效应,即IPP

(三)功能

笔者认为,语用距离主要具有以下三点功能:

1.维持“自我”功能。一位心理学家曾做过这样一个心理学实验[6]:在一个刚刚开门的大阅览室里,当里面只有一位读者时,心理学家就进去拿把椅子坐在他或她的旁边。试验进行了整整80个人次。结果证明,在一个只有两位读者的空旷的阅览室里,没有一个被试者能够忍受一个陌生人紧挨着自己坐下。在心理学家坐在他们身边后,被试验者不知道这是在做实验,更多的人很快就默默地远离到别处坐下,有人则干脆明确质问:“你想干什么?”这个实验说明了人与人之间需要保持一定的空间距离。

2.言语交际功能。一旦一个言语交际过程开始,言语交际互动双方就开始了基于原语用距离的互动语用距离动态协商过程。言语交际双方语用距离的互动充斥于整个言语交际过程,直到言语交际双方就某种语用距离达成一定共识或取得某种语用效应为止。所以我们可以说,语用距离存在于整个言语交际过程当中,执行着言语交际功能,呈现出动态性变化特征,促进交际双方言语交际行为的发生、发展和结束。

3.亲疏程度标记功能。语用距离所反映的是在言语交际过程当中,言语交际双方所感知或推断的彼此之间的关系亲密或远疏程度的一种思维空间距离状态,它能直接反映言语交际双方的关系亲密或远疏程度。例如,甲和乙是很好的朋友,很久未见面,一见面就有可能发生下面一段对话:

甲:你还活着呢?

乙:活着呢!

从这段对话当中,我们可以看出甲乙双方的语用距离很近,甲虽然使用了貌似不太礼貌的问候语,但是却能生动地反映出甲和乙之间的关系亲密程度。

二、语用距离空间模型描述

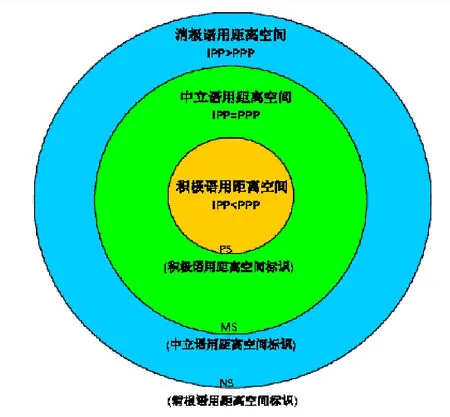

我们在上文中讨论了语用距离的定义:语用距离是描述话语行动者之间关系亲密或远疏程度的一种思维空间距离状态,所以我们可以说语用距离也是通过抽象的思维空间维度来表达和呈现出来的。借鉴Hall的人际空间距离研究成果,笔者尝试性地提出语用距离空间模型,如图1所示:

通过这个空间模型我们可以看出:1.语用距离空间由积极语用距离空间、中立语用距离空间和消极语用距离空间三个空间构成,这三个语用距离空间形成三个同心圆,空间距离由内向外依次增大。2.语用距离空间细胞说。如果我们把语用距离空间看作是一个细胞组织的话,那么每一个语用距离空间都由三个成分组织构成:(1)处于最外层的细胞膜——S(语用距离空间标识)。细胞膜是一个空间组织与其它空间组织相互区别开来的界限与标识;(2)细胞质——IPP(互动语用距离)。细胞质不是凝固静止的,而是处在不断运动和变化的过程当中,并与外界发生相互联系,这恰恰体现了互动语用距离的动态性特征;(3)细胞核——PPP(原语用距离或机构语用距离)。每一个细胞质都包含有一个细胞核,细胞核携带有遗传物质,和细胞质相互依存、相互作用,展现出细胞组织的统一生命过程。原语用距离是指话语行动者基于交际各方的个体关系和社会文化等情景因素所感知或推断的彼此之间的思维空间距离状态,具有稳定性特征,它和具有动态性特征的互动语用距离之间相互依存、相互作用,构成一个完整的语用距离有机统一体。3.积极语用距离空间可以被描述为PS(IPP

图1 语用距离空间模型

三、庭审话语目的语用距离关系分析

(一)目的语用距离论

廖美珍教授指出,目的催发和驱动任何类型的言语交际互动过程,如果目的和目的追求不存在了,也就谈不上言语交际。目的是言语交际行为的引发器,目的追求是言语交际赖以生存的土壤,言语交际行为的结束就意味着某种目的或目的效应(成功或失败)的实现[7]。目的原则决定了任何理性人的理性言语行为都有交际目的,那么言语互动双方也必然会形成各式各样的目的关系:1.目的一致,2.目的冲突(包括目的竞争),3.目的中立[8]。

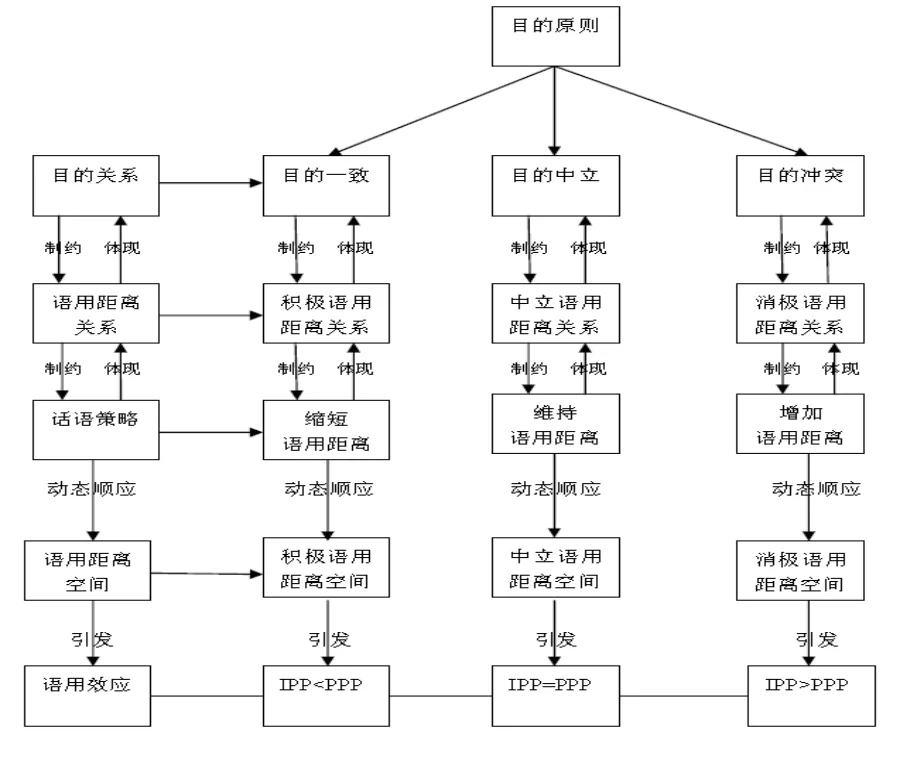

基于目的原则和语用距离空间模型,笔者尝试性地提出庭审话语语用距离的分析理论框架——目的语用距离论:任何理性(正常)的人,其理性(正常)的言语行为都有交际目的。在目的催发和驱动之下,话语行动者会通过隐性或显性的话语协商,对彼此之间存在的关系亲密或远疏程度思维空间距离状态即语用距离做出相应感知、推断或选择,形成与目的一致、目的中立和目的冲突关系相适应的积极语用距离、中立语用距离和消极语用距离关系,这三种语用距离关系又分别制约和导致话语行动者采取缩短语用距离、维持语用距离或增加语用距离的话语策略。继而,这三种不同的话语策略又分别动态顺应和指向三个语用距离空间——积极语用距离空间、中立语用距离空间和消极语用距离空间。最后,在言语交际行为过程结束之时,积极语用距离空间、中立语用距离空间和消极语用距离空间分别引发语用距离减小、语用距离不变和语用距离拉大的三种语用效应,即IPP

1.目的和语用距离都是普遍存在的,一旦有言语交际行为发生,就开始了目的催发和驱动之下的语用距离协商过程,目的和语用距离贯穿于整个言语交际过程,言语交际行为的结束意味着某种目的和语用距离或某种目的效应和语用距离效应(减小、不变或拉大)的实现。

2.话语行动就是践行目的和语用距离,目的是话语发展的动因,目的制约语用距离,语用距离体现话语目的。目的第一性,目的催发和驱动语用距离;语用距离第二性,语用距离制约于目的。

3.不同的目的关系催发和驱动不同的语用距离关系。目的关系划分为目的一致关系、目的中立关系和目的冲突关系,这三种目的关系催发和驱动与之相适应的积极语用距离关系、中立语用距离关系和消极语用距离关系。

4.不同的语用距离关系会制约和导致话语行动者采取不同的话语策略。积极语用距离关系会制约和导致话语行动者采取缩短语用距离的话语策略,中立语用距离关系会制约和导致话语行动者采取维持语用距离的话语策略,消极语用距离关系会制约和导致话语行动者采取增加语用距离的话语策略。

5.话语行动者不同的话语策略动态顺应和指向不同的语用距离空间。缩短语用距离的话语策略动态顺应和指向积极语用距离空间,维持语用距离的话语策略动态顺应和指向中立语用距离空间,增加语用距离的话语策略动态顺应和指向消极语用距离空间。

6.不同的语用距离空间会引发不同的语用效应。积极语用距离空间引发语用距离减小的语用效应,即IPP

目的语用距离论总体框架图2表述如下:

图2 目的语用距离论框架图

(二)目的语用距离关系分析

下面我们通过一个庭审话语语料片段,来具体分析在法庭审判当中,目的语用距离论的运行机制、各角色之间的目的语用距离关系及其各角色相应采取的语用距离话语策略(语料转写符号说明: 被打断, 打断,‖重叠)。

法官:你对这些有没有意见?

主被告:我没有意见。

法官:主被告代理人,你有没有意见?

主被告代理人:我们承认他在新疆治疗的全部费用,但是我们不知道转院的事,医院让他转院的?还是他自愿转院的?也没有证据。医疗费超范围的部分我们不承担。

法官:副被告方你们有没有意见?

副被告代理人:没有,跟我们没关系。

主被告代理人:根据这些证据我们可以看出来,转院的事情不是医生要求让他转院的,而是他自己要求转院的。因此原告方应付自己所造成的超范围的医疗费。

原告代理人:这是自治区某某人民医院的转院证明。

主被告代理人:我们前面说了,医生的病历指出:应病人的要求,病人被转到北京某某人民医院。

原告代理人:这是病人的病历和医疗费,医疗费总共3 000元。

主被告代理人:我们要求原告方提供原件。

法官:缴费的原件呢?

主被告代理人:这不是缴费的单子,而是治疗的证明。他们反复找也找不到原件。他们提供的都是收据,不是缴费单子,我们不承认。

法官:原件呢?

原告代理人:我们丢了。

法官:副被告方,你们有没有意见?

副被告代理人:没有,跟我们没关系。

原告代理人:交通费4 309元。

主被告代理人:这都是原告方在北京的交通费,没有新疆的交通费单子,转院的事情是他要求的,如果有新疆境内的交通费单子,我们承认,北京的我们不承认。

法官:副被告方,你们有没有意见?

副被告代理人:没有,跟我们没关系。

原告代理人:原告方北京的住宿费是3 400元。

主被告代理人:我们的答复与前面一样,我们不承担。

法官:副被告方,你们有没有意见?

副被告代理人:没有,跟我们没关系。

原告代理人:中华人民共和国人民解放军因这些原因扣掉他的工资

主被告代理人: 给我们提供因那天吵架的事而扣掉他工资的证明。

法官:有没有其它证据?

原告代理人:我们算的时间为2012年某月某日—2012年某月某日‖

主被告代理人:‖我们承认疆内的费用,不承认北京的。法官大人,他们没有给我们提供扣工资的证明。

法官:副被告方你们有没有意见?

副被告代理人:没有,跟我们没关系。

原告代理人:这是原告方在北京的时候按期检查的证明。

主被告代理人:我们的答案和前面一样,我们不承担。

法官:副被告方你们有没有意见?

副被告代理人:没有,跟我们没关系。

法官:你们有没有证据?

主被告:没有。

法官:主被告代理人,你呢?

主被告代理人:没有。

法官:你们的呢?

副被告代理人:没有。

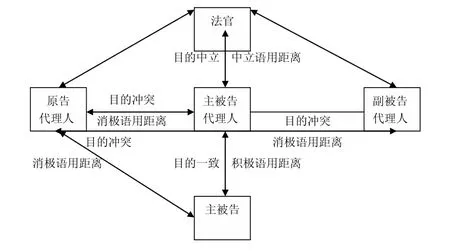

首先,我们用图3来描述和分析一下庭审各方的目的语用距离关系:

图3 目的语用距离关系

在这个庭审片段当中,法官和原告代理人、主被告代理人、主被告、副被告代理人之间是目的中立关系,在目的中立关系的制约之下,法官和庭审参与各方形成了中立语用距离关系。这一中立语用距离关系继而制约和导致了法官相应采取维持与庭审各方的等同司法语用距离的话语策略,这一维持语用距离的话语策略又进一步动态顺应和指向中立语用距离空间,中立语用距离空间又引发了语用距离不变的语用效应——IPP=PPP。在庭审过程当中,只有法官维持了中立司法语用距离,法庭审判的公平和正义才能得到有效保证。而原告代理人和主副被告代理人及主被告之间则是目的冲突关系,在目的冲突关系的制约之下,他们之间形成了消极语用距离关系。这一消极语用距离关系继而制约和导致了他们采取增加语用距离的话语策略,这一增加语用距离的话语策略又进一步动态顺应和指向消极语用距离空间,消极语用距离空间又引发了语用距离拉大的语用效应——IPP>PPP。主被告代理人和主被告之间是目的一致性关系,在目的一致性关系的制约之下,他们之间形成了积极语用距离关系。这一积极语用距离关系继而制约和导致了交际互动双方采取缩短语用距离的话语策略,这一缩短语用距离的话语策略又进一步动态顺应和指向积极语用距离空间,积极语用距离空间又引发了语用距离减小的语用效应——IPP 法官所采取的中立语用距离话语策略主要包括发问、控制话题、重复、机构性语言称呼等。例如:“主被告代理人(副被告方),你(们)有没有意见?”共计出现6次,这是典型的控制话题话语策略;“缴费的原件呢?原件呢?”是重复话语策略,使用1次;“有没有其它证据?”是发问策略,使用1次。 主被告代理人的消极语用距离话语策略(增加与原告代理人之间的语用距离)和积极语用距离话语策略(缩短与主被告之间的语用距离)主要包括人称指示语、重叠、打断、否认和弱化。例如:人称指示语“我们”共计使用17次,“他们”使用2次;重叠使用1次;打断使用1次;表达否认—“不”使用6次,弱化(“伤害”弱化为“吵架”)使用1次。 副被告代理人的消极语用距离话语策略(增加与原告代理人之间的语用距离)主要包括否认和人称指示语。例如:否认策略——“没有,跟我们没关系”共计使用6次;人称指示语“我们”使用6次。 主被告的积极语用距离话语策略(缩短与主被告代理人之间的语用距离)则主要体现在采用“赞同”这一言语行为手段方面。例如:“我没有意见。” 以上,笔者对语用距离概念做了一个重新定义,提出了本研究的语用距离划分类型—— 原语用距离和互动语用距离以及互动语用距离之下次划分出的积极语用距离、中立语用距离和消极语用距离。笔者尝试性地构建了语用距离空间模型,提出了语用距离空间细胞说。在目的原则和语用距离理论基础之上,笔者提出了一个庭审话语语用距离的理论分析框架——目的语用距离论。目的语用距离论的核心内容就是“在目的和目的关系的催发、驱动和制约之下,话语交际者之间会形成与之相适应的积极语用距离关系、中立语用距离关系和消极语用距离关系,并由此形成积极语用距离空间、中立语用距离空间和消极语用距离空间,这三种语用距离空间最终引发相应的三种语用效应——IPP 当然,鉴于国内外语用距离方面的研究较少,庭审话语语用距离研究尚属首次,语用距离话语调控策略的复杂性和多样性,本研究还存在一些不足之处和局限性,例如,语用距离空间模型和目的语用距离论还不够成熟与完善,庭审话语语用距离话语策略有待进一步探索和发现,诸如性别、年龄、职业、教育背景等一些社会语言学变量对庭审话语语用距离的影响等等有待今后深入研究和探讨。四、结论