国际环境下构建新疆形象的新闻话语方式研究∗

2015-10-10郭越兰杰

郭越,兰杰

(新疆大学外国语学院,新疆乌鲁木齐830046)

一、当代国际舆论环境中的新疆形象

有学者认为,区域形象与国家形象的概念相似,可分为三类:区域实体形象、区域虚拟形象和公众认知形象[1]。本文探讨的新疆形象为新疆的区域虚拟形象。从对外宣传的角度而言,大众媒体通过新闻报道塑造的区域虚拟形象是不断向国内和国际传播的一种信息产品,是区域实体形象和公众认知形象之间的桥梁。而新闻媒介作为传播区域虚拟形象和帮助构建公众认知形象的一个窗口,将某一地区在政治、经济、文化、社会等各方面的内容间接传递给受众,使他们在大脑中生成该地区的一个整体形象。

从国家对外主流媒体来看,《中国日报》在对外宣传时,将新疆塑造成社会安定、经济迅速发展、民族文化丰富的形象。而西方新闻媒体对新疆的报道并不都是客观、公正的,特别是对于新疆发生的群体性事件。自2009年新疆发生“七·五”事件后,新疆问题越来越多地成为西方涉及中国报道的主题,然而《纽约时报》等美国主流媒体在报道新疆时大部分都是负面的。

二、近五年国内外主流媒体涉疆新闻特点分析

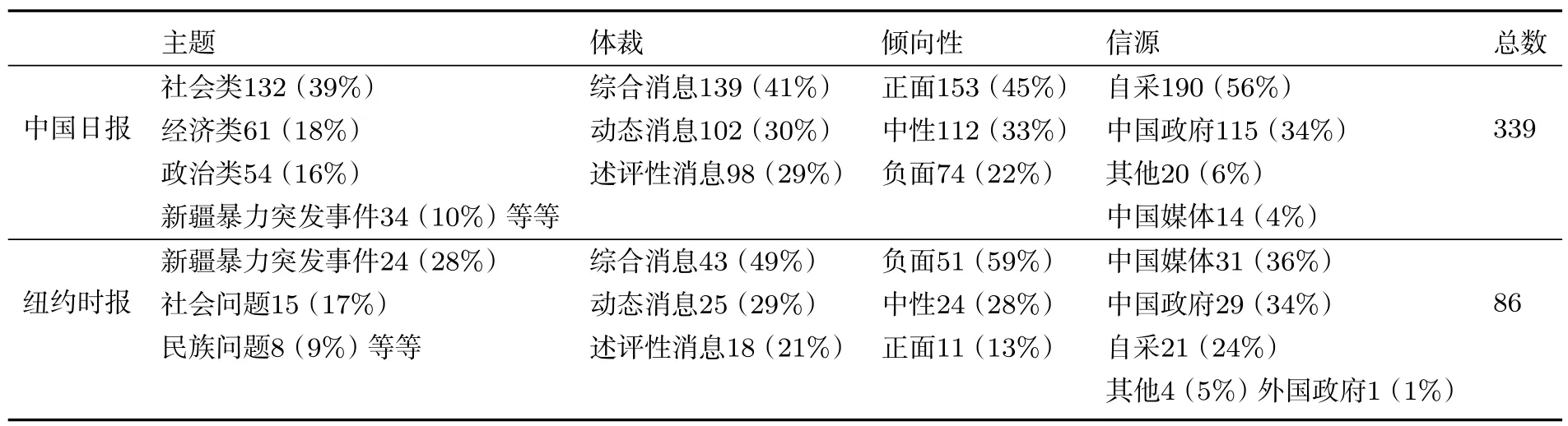

国内外新闻报道中的新疆形象作为文化软实力的一部分,对于新疆的发展以及新疆形象、国家形象的塑造具有十分重要的作用。本文对2008年6月至2013年6月共五年国内外主流媒体涉疆新闻做了话语分析研究,语料分别选自《中国日报》和《纽约时报》。《中国日报》的新闻信息经常出现在西方媒体的报道中,是中国展现大国风采的国际舞台;《纽约时报》是美国的主流报纸,在国际上拥有强大的公信力和影响力。《中国日报》《纽约时报》新闻话语分析内容见表1。

通过话语分析,可将《纽约时报》关于新疆的新闻写作特点总结归纳为以下几点:(1)多以政治视角来报道新疆。《纽约时报》关于新疆的新闻大多是政治类议题,集中于突发事件和社会问题上,却很少关注民生、文化、经济发展等方面的问题,在舆论引导方面并没有做到全面客观。在研究语料的86篇新闻中,仅有16篇是非政治类新闻,仅占19%。由此可见,《纽约时报》对于新疆形象的构建多出于政治视角。(2)多引用中国官方话语,以评论为舆论引导的利器。由于地理位置和政治因素等原因,《纽约时报》多引用中国媒体,例如新华社、《中国日报》以及中国政府(如新疆自治区领导人和国务院发言人)的信息,约占全部信源的70%。西方的媒体在引用中国媒体信源时特意强调“state-run”,即“国有的”,以此提醒西方读者注意其背景,暗示应审慎对待中国官方媒体引证的信息。并且在报道突发事件时,首先引用中国的官方信源,再引用经常会与前者形成对比的来自外国政府或自采的信息,以此抵消中国官方的信源,给读者带来负面的印象。(3)价值偏见导致负面评价居多。《纽约时报》59%的新闻具有负面倾向性,体现其政治意识形态主要是为其国家利益服务。经统计,在2009年至2013年这一时间段内,《纽约时报》每年负面新闻所占比例分别为70%、56%、41%、71%、62%。从数据可知,美国媒体建立在对新疆持有偏见的意识形态基础上的主框架具有较大的稳定性。

表1 《中国日报》《纽约时报》新闻话语分析

而《中国日报》主要关注的是新疆的社会类问题,此类报道用较多的篇幅表现了民生事件和社会安全等内容,这与我国建设和谐社会和维护社会稳定的中心思想是分不开的。与《纽约时报》相比,对于新疆暴力突发事件的报道仅占10%。新闻以正面倾向性居多,反映新疆发展的方方面面。根据分析,《中国日报》关于新疆的报道特点总结归纳为以下两点:(1)新闻主题突出丰富。《中国日报》通过社会、经济、政治、环境天气、教育、科技、体育、医疗、文化、突发事件这十个主题的新闻报道,向受众展示了一个生动立体的新疆。另外近些年社会类新闻逐渐增多,特别是2012年和2013年,社会类涉疆新闻分别占43%和32%,为国内外人民展现出了新疆社会的发展变化和人民生活水平的改善。(2)自采信源居多。《中国日报》自采类新闻占56%,扩大了新闻的信息来源,使报道内容更加充实可靠,来自不同的立场的人群作为信源对于新闻事件的评价增加了新闻的综合性和客观性。

三、构建新疆形象的新闻话语方式研究

目前我们面临的主要问题是,国际社会对于新疆形象的刻板印象已经形成,而我国媒体的话语权较弱,很难打破和重建国际视野中新疆的僵化形象。因此本文从宏观层面的体裁、话语主题、多模态话语和微观层面的评价手段、引语进行研究,尝试探讨构建良好新疆形象的新闻报道话语方式:

(一)宏观层面

1.丰富对外报道的体裁

系统功能语言学家Hasan提出了语篇体裁的理论框架,认为每个语篇体裁都包含语篇的必要成分和可选成分,其结构遵循一定的次序[2]。必要成分决定了新闻这种体裁,而可选成分如背景信息、追踪报道和评论则为新闻体裁的语篇结构提供了可能性和多样性,从而形成不同的语篇变量。然而根据目前新闻学著作来看,新闻报道体裁的划分类别众说纷纭。根据《新闻采访写作》和《新闻写作新编》,新闻体裁可分为三类,即消息、通讯和深度报道。消息内容集中单一,简明扼要;通讯是一种比消息更详细和生动地报道客观事实或典型人物的新闻体裁,会使用议论、抒情以及修辞等表达方式;深度报道以叙事为主,深入挖掘和阐明事件的因果关系以揭示其实质和意义,篇幅比消息长,描写和分析也较多[3]。中国媒体在报道新疆时,要兼顾好要必要成分和可选成分,运用新闻背景信息、评论、跟踪报道中的写作手法,根据新闻内容多样化地使用不同的新闻体裁,在报道时将“案例为重”取代“意义为重”的报道内容,构建共同话语空间,提高受众对新疆历史、文化、建设的兴趣。

2.选择与强化话语主题

Van Dijk提出宏观结构主题观,认为话语主题的选择处理的是“文本整体所说的究竟是什么”的问题,通过宏观规则从话语句子表达的命题集合中衍生出来[4]。具有宏观结构的语篇是一个具有连贯性的整体,篇基处于最基础的一层,依次向上是小节、章、标题。有时许多小句有不同的微观命题,转化成高一级的宏观命题接着产生新的微观命题,但是最后这个命题集合会衍生出一个总的宏观命题,受众通过运用删略、建构和概括三种宏观规则得出新闻语篇的主题。选择一个主题是构成语篇的重要一步,在新闻话语中,选择语篇主题即为新闻的议程设置。新闻话语具有社会权力功能,选择不同的主题能反映出不同的意识形态,并且能够决定是否足够吸引受众。新疆地区拥有不同于其他一般地区的特殊主题资源,因此新闻报道应主动探索新疆地区的独特新闻主题,从多方面多角度来报道新疆,从而构建丰富多样的新疆形象。在确定了一个主题之后也应注意生成语篇的组织规则。语篇生成是宏观结构到微观结构,接着再到宏观结构的循环过程,因此在安排新闻内容时,除了穿插主题句之外,更要注重新闻的开头。所谓的“凤头”就是对宏观结构重要性的有力强调,“头”的归纳让读者看到语篇内容关键是什么[5],之后即使不看完也不影响对新闻主题的理解。

3.构建多模态话语新闻报道体系

多模态话语是指对运用听觉、视觉、触觉等多种感觉,通过语言、图像、声音、动作等多种手段和符号资源进行交际的现象[6]。从系统功能语法学的角度看,各种符号资源都能共同传递信息和构建意义,话语之外的符号同样具有三种功能,即再现功能、互动功能和构成功能[7],Kress等人将图像和话语放在同等重要的位置,从这三个功能方面来研究图像得出:再现功能类似于概念功能,例如图像也能够表征各种意义,与人们的经验知识、客观世界发生的事情相联系;互动功能类似于人际功能,图像中的人和观看的人之间会产生“给予”“索取”的互动效果;构成功能类似于谋篇功能,也就是说图像和话语组织结构相同,位于左边的是旧信息,右边的是新信息,图像也是如此。在新兴媒体发展迅速的今天,网络作为动态的多模态资源,使用文字、图片、视频、音乐相结合的多模态话语传播方式,向受众提供更加生动多元化的信息,能够生动有效地传播新闻。

(二)微观层面

1.积极运用各种语言评价手段

Martin进一步发展了系统功能语言学的人际意义并提出了评价系统理论。评价态度作为评价系统理论的核心,本质在于运用词汇建构评价者对于被评价者的主观态度,运用情感、判断、鉴赏资源开展评价,因而达到影响读者的态度和行为的目的,使读者也具有相同情感,构建言语社团所共有的情感和价值[8]。评价资源根据所评价的对象被分成三类:即对事物的价值的评价——鉴别;对人的性格和行为的评价——评判;对人的情感的表达——情感[9]。新闻媒体对于正面和负面评价词汇的运用以及对于评价对象的选择,都能在一定程度上反映该媒体隐含的意识形态和政治倾向性。我国媒体作为独立的传播主体,对于暴恐事件、宗教极端主义、恐怖分子等危害社会的对象给予负面的评价,而对于我国的反恐行动和各族群众的反恐决心给予正面评价,并且用正面积极的语言评价近年来新疆经济发展给各族人民生活带来的好处和蒸蒸日上的独特的新疆文化,从而对于构建受众脑海中的良好新疆形象有一定的积极作用。

话语修辞能有效将宏观主题选择和微观语言结构结合起来,以隐喻修辞行为内省化读者集体意识形态中对报道事件、报道对象的模式化特征[10]。隐喻修辞是一种新闻话语常用的修辞手段和语言评价手段,在使用过程中常常被赋予一定的评价意义,来表达作者的态度或看法,也就是说隐喻也同样具有情感、判断、鉴赏方面的评价功能。通过使用熟悉、具体的概念来描述抽象概念,使受众更容易理解作者的观点和看法,从而能不动声色地影响受众的态度和立场。因此,在新闻报道写作中,使用隐喻来生动表达观点或描述事件能够引起受众的共鸣和兴趣,使新闻内容更容易被接受。

2.发挥引语的语用功能

新闻话语是一个包含很多引语的多元声音的场域,扩展话语多声性的意义在于扩大声音来源,通过引入来自不同信源的不同观点,避免承担作出某些评论的责任,而且非作者评价资源有助于论证,在一定程度上使新闻更具客观性。新闻工作者为了适应不同的表达需要会使用多种引语,包括直接引语、蜕变的直接引语、间接引语、无转述标记的引语[11]。直接引语的功能在于增加新闻报道的真实性和客观性,并且能引起受众的注意;间接引语能够通过将严肃难懂的语言转化为大众语言,使被转述的话语更能被受众接受。引导正面舆论的一个方法是直接或间接引用少数民族意见领袖的引语。少数民族政治、经济、文化精英意见领袖大都是为本民族做出贡献、为周围的人所尊敬的知名人士[12]。为引导国内和国际舆论而采用作为优秀少数民族意见领袖的信源,一方面可以增加报道的真实性、客观性和生动性,促进正面信息的流动;另一方面可以增加全国各族人民之间的相互了解增进民族团结,维护国家和新疆地区的和谐稳定。

四、总结

面对全球化的国际环境,区域形象作为地区间合作与竞争的关键因素越来越受到关注。通过研究新闻话语可看出,目前国际舆论环境中,要更有效地树立新疆形象,我们的媒体肩负着重要的使命。本文从评价词汇、引语、体裁、话语主题、多模态话语等语言学层面,提出了改进对外传播方式,构建和传播真实良好的新疆形象的建议,希望能为新疆对外宣传策略提供一定参考。