例谈地理命题中背景材料应用的误区

2015-09-28罗秋官

罗秋官

(福建省厦门市第六中学, 福建 厦门 361012)

例谈地理命题中背景材料应用的误区

罗秋官

(福建省厦门市第六中学, 福建 厦门 361012)

获取和解读地理信息的能力是高中地理学科的基本能力之一,也是高考重点考查的内容之一。地理试题中,地理信息是以文字、图像、统计图表等各种背景材料的形式呈现的。一道好的地理试题,题中的背景材料与问题的结合往往是浑然天成、毫无斧凿痕迹,高考地理试题中,这样的例子比比皆是。但在众多的地理试题中,背景材料应用失误的例子也并不少见,这类试题一定程度上影响了考试的信度和效度,也对高中地理教学带来了一些负面的影响。本文仅就地理命题中背景材料应用的常见误区,从具体实例入手,对其原因做简要分析和探讨,以期对地理命题有所借鉴。

误区一 不合情理、偏离考向

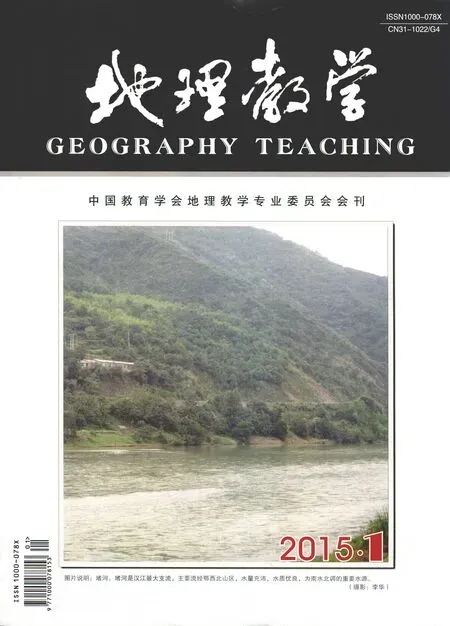

【例1】(2009年高考浙江卷)读图1,完成1~2题。

图1 世界不同地点气温和降水年变化图

1.四地气候类型的判断,正确的是

A.①温带海洋性气候;②亚热带季风气候

B.②热带草原气候;④温带季风气候

C.①温带季风气候;③亚热带季风气候

D.③地中海气候;④温带海洋性气候

2.四地气候类型分布的叙述,正确的是

A.①仅分布在北半球

B.②主要分布在赤道附近

C.③主要分布在纬度30°~40°的大陆西岸

D.④主要分布在纬度40°~60°的大陆东岸

【答案】1.C 2.A

分析:利用背景材料设置陷阱是地理选择题命题的常用方法,从某种意义上讲,选择题的命题过程就是设置陷阱的过程。但一道好的选择题,其陷阱的设置必须具备两个特征:一是符合情理,使做错的学生会感到答案虽然在意料之外、但在情理之中;二是不偏离考查目标,不是为了故意为难学生而设置陷阱。本组试题的背景材料是四个世界不同地点气温、降水变化图,试题的难度并不大,但错误率却相当高。之所以出现这种情况,就是因为该组试题中背景材料的应用陷入了“不合情理、偏离考向”的误区,理由有二:

1.在各种版本的教科书中所见的气温、降水变化

图中,都是用曲线表示气温、柱状图表示降水。这是有其科学道理的,因为气温是连续的,而降水是不连续的。而该题却一反常规,用柱状图表示气温、用连续的曲线表示不连续的降水。或许,命题者的本意是想打破常规、标新立异,但这个陷阱的设置却是不合情理的、不够科学的,有故弄玄虚、误导学生之嫌。

2.从题目的设问看,本组试题的考查目标无非三点:①对气温、降水变化图的判读能力;②对不同气候类型特点的掌握情况;③对不同气候类型分布规律的掌握情况。相当多的学生选错答案并不是因为不会看气温、降水的变化图(典型的气温、降水变化图从初中到高中就不断在教材中出现,大部分学生是能够掌握的),也不是因为没有掌握图示四种气候的特点和分布规律,而是因为没有注意到该图的异常之处。由此可见,这样的试题在一定程度上偏离了考查的目标,很难考查出学生的实际水平。

顺便一提:该图的图名不准确,应将“年变化”改为“年内变化”或“月变化”。

误区二 信息不全,论据不足

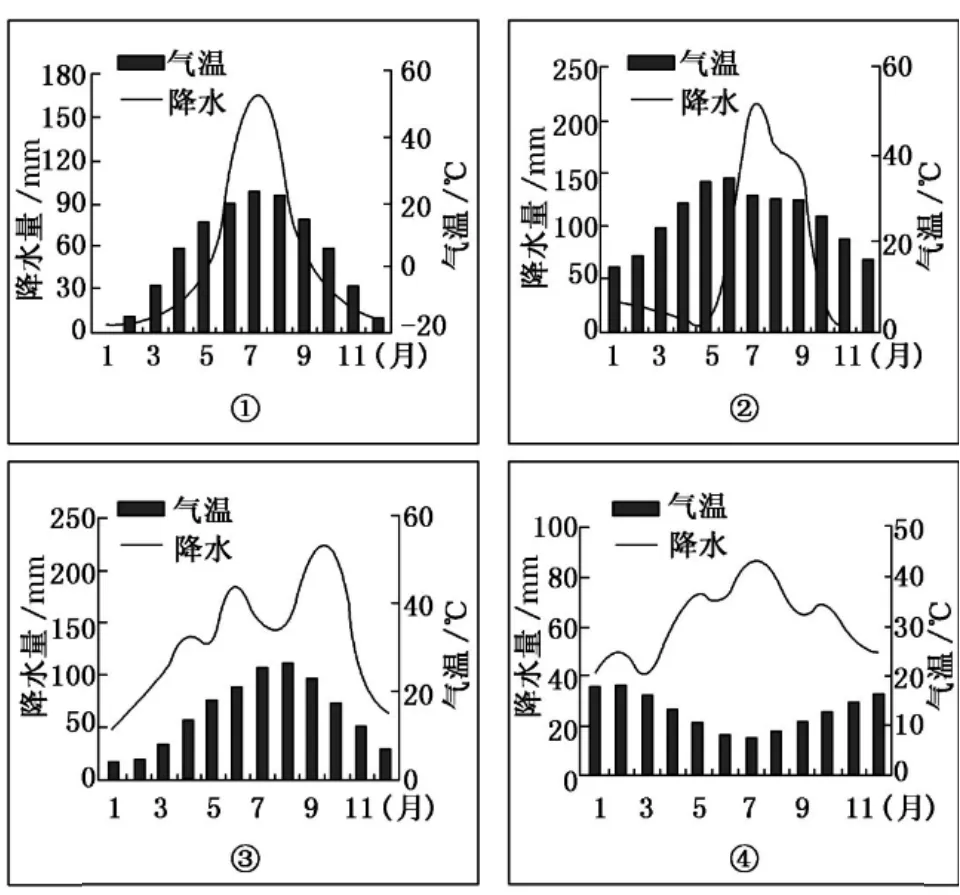

【例2】(2014年高考福建卷)图2示意1992~2010年中国对非洲农产品进出口的变化。读图回答1~2题。

图2

1.中国对非洲农产品进出口变化最大的区域是

A.非洲东部

B.非洲中部

C.非洲西部

D.非洲北部

2.中国从非洲进口农产品快速增长,最主要原因是

A.交通更加便捷

B.非洲位置靠近中国

C.中国需求扩大

D.非洲农业技术提高

【答案】1.A 2.C

分析:本组试题的背景材料是两幅中国对非洲农产品进出口的变化示意图。第1题的答案不难从图中看出,但第2题的A、B选项可以排除在外(中国与非洲的距离是不变的,中国与非洲之间农产品的运输主要依靠海洋运输,交通运输方式与条件也不会有明显的变化),但要确定C选项为正确答案,显然存在信息不全、论据不足的问题,问题与答案之间缺少令人信服的逻辑联系。理由如下:

1.该图表示的是1992~2010年中国对非洲农产品进出口地区的变化,并不能说明进出口数量的变化,而题目要求判断的是中国从非洲进口农产品快速增长的原因,两者不存在因果关系。因此,从该图中无法推出中国从非洲进口农产品快速增长的原因。

2.如果命题者的意图是从地理基本原理推出结论,仍然存在论据不足的问题。因为从理论上分析,影响中国从非洲进口农产品数量变化的因素很多:除了中国市场需求变化外,还有中国自身农产品产量的变化、中国与非洲国家之间经济贸易关系的变化、中国与除了非洲国家之外世界其他国家之间经济贸易关系的变化、非洲国家农业技术与农业生产结构的变化等。就本题而言,中国从非洲进口农产品快速增长的可能原因除了中国需求扩大外,至少还可以列举出以下几个:①中国的市场需求变化不大,但从世界其他地区进口减少,从非洲进口农产品快速增长;②中国的市场需求变化不大,但由于中国与非洲国家之间经济贸易关系加强,从非洲进口农产品快速增长;③非洲国家由于农业技术提高,农业增产,向中国出口农产品快速增长。

3.即使中国的市场需求扩大确实是中国从非洲进口农产品快速增长最主要的原因,但由于缺乏足够的信息支撑,也只能说是“最可能原因”,而不应该在题干中断言是“最主要原因”。

此外,图2还存在一个容易引起歧义的问题:该图所示是非洲,就图而言,图中“进口为主的地区”应该是指该地区的农产品以进口为主(从中国进口);但从图名看,主语是“中国”,应该是指该地区的农产品以出口为主(对中国而言是进口)。图名与图例的意思完全相反,到底孰是孰非?

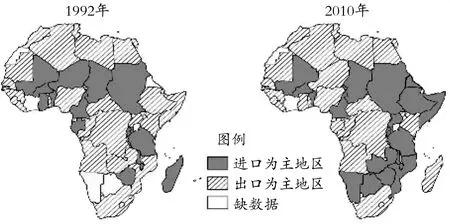

【例3】(2010年高考安徽卷)石英是一种稳定物质,广泛存在于岩石、沙土中,深海沉积物中的石英短时期内不会自生自灭。图3北太平洋沉积物中石英含量分布。完成1~2题。

图3

1.北太平洋沉积物中的石英主要源自

A.北美西部荒漠地区

B.日本东侧海底火山

C.亚洲内陆荒漠地区

D.北美西侧海底火山

2.石英粉尘从源地到达北太平洋主要通过

A.大气环流

B.大洋环流

C.水循环

D.岩石圈物质循环

【答案】1.C 2.A

分析:本组试题的背景材料,有地理老师在网上搜索到是源自于刘东生院士的专著《黄土与环境》,而对试题答案的分析,网络上有多种不同的解释。从原题的参考答案看,命题者的立意应该是:北太平洋沉积物中石英的分布主要集中在40°N附近,且含量大致从40°N纬线向南北两侧递减。因此可以确定含有大量石英的沙尘是随盛行西风和亚洲东部冬季的西北季风飘落在北太平洋中,并沉积于深海海底。

或许上述解释是合理的,但问题是图3所提供的信息并不完整、缺乏足够的论据。因为从图中所显示的北太平洋沉积物中石英含量分布看,有几个无法解释清楚的问题:

1.如果北太平洋沉积物中的石英主要源自亚洲内陆荒漠地区,那么在西风和冬季西北季风的作用下,海底沉积物中的石英含量应该是自西往东递减的,但该图却没有体现出这一规律。

2.如果北太平洋沉积物中的石英主要源自亚洲内陆荒漠地区,那么离亚洲内陆荒漠区更近的北太平洋西部海域沉积物中石英含量应该更大,但该图却没有体现。

3.人类有对北太平洋深海沉积物中石英含量分布作过全面的调查吗?如果有,其数据是如何获得的?其准确性和科学性如何?北太平洋西部海域的沉积物中是不含石英还是没有调查数据?

误区三 信息无效,脱离现实

【例4】(2013年高考福建卷)图4示意某省气候舒适度分布。以平均气温24℃、相对湿度70 %、平均风速2m/s作为人体最舒适气候条件。据此划分出最舒适区、舒适区、一般区、不舒适区与最不舒适区。读图回答1~3题。

图4

1.图中 d 为一般区,则最舒适区是

A.a B.b C.c D.e

2.影响甲地气候舒适度的主要因素是

A.纬度 B.风带 C.地形 D.河流

3.仅考虑气候舒适度状况,游客前往该省休闲旅游最佳的月份是

A.3、4 B.5、6 C.7、8 D.9、10

【答案】1.C 2.C 3.B。

分析:该组试题的前两题根据图4不难得出结论,但最后一题只根据图4要得出正确的结论需要认真解读题干中关于“气候舒适度”的解释以及图4中隐含的地理位置信息,但令人遗憾的是命题者提供的这两个方面的信息对学生来说都是无效的。理由是:

1.虽然命题者在题干中对“气候舒适度”进行了解释,但这种解释与人们的日常生活经验是相脱节的,对普通人来说可以是无效的信息:平均气温24℃指的是日平均气温、月平均气温还是瞬时的气温?有几个人能说出相对湿度70 %、平均风速2m/s是什么感觉?又有谁能说出该省不同时间的空气相对湿度和平均风速?更何况气候的舒适度是因人而异的,尤其是不同地域的人对气候的感觉差异是很大的,《地理教学》2013年第14期“北方不懂南方的冷”一文对此有详细的分析。

2.该省(安徽省)的地理位置属于隐含的信息,根据省区轮廓、河流分布可以判断,这一点无可非议。但问题是该省南北纬度差异大、地形复杂,各地气候最舒适期出现的时间肯定也是有差异的,而题目并没有说明在该省的哪一地区休闲旅游,怎么可能确定是什么月份呢?

这道题在当年曾引起众多的争议,大部分的老师认为答案D比答案B更为合理,这是因为从常理判断,5、6月份正值该省区(安徽)南部的梅雨季节,多阴雨连绵天气,对休闲旅游来讲并不会感到舒适,而9、10月份刚入秋,秋高气爽,仅从气候条件而言,更适合休闲旅游。

此外,图4所示气候舒适度的分布与现实情况是不符的:由图及题干的说明,可以确定图中字母a、b、c、d、e所对应的气候舒适度分区分别为:a是最不舒适区、b是舒适区、c是最舒适区、d是一般区、e是不舒适区。由于气温、相对湿度70 %和平均风速2m/s的空间分布都是逐渐变化的,所以气候舒适度的变化也应该是逐渐变化的。而从图4看,该省西部和南部却出现了a区(最不舒适区)与b区(舒适区)直接相邻的情况,中间没有过渡的区域,这也是脱离现实的。

误区四 信息失真,科学性差

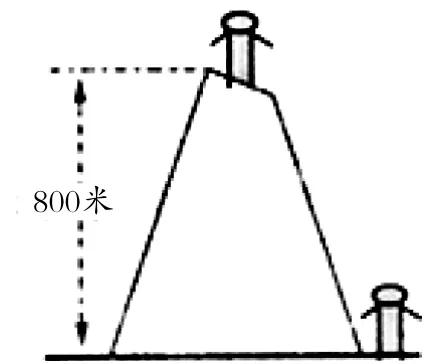

【例5】(2013年甘肃省甘谷县2013届高三质量监测文科综合试题)如图所示,某年3月21日(春分日),站在山脚地带的人在5:00(地方时)看到日出,站在山顶的人在4:00(地方时)看到日出,已知该山的相对高度为800米。完成1~2题。

图5

1.此时,山顶日照时长约

A.10小时 B.12小时

C.14小时 D.16小时

2.此山顶海拔高度约为

A.800米 B.1000米

C.1200米 D.1600米

【答案】1.D 2.D

分析:通过虚拟的情境来考查某一地理原理是地理选择题命题的一种常用方法,但在应用这种方法命题时,情境中的背景信息应该符合事物发展的客观规律,符合生活的基本逻辑,是实际生活中真实发生或可能发生的,而不能与现实情境相悖,否则就会出现科学性错误。本组试题的背景材料显然是虚拟的,从材料中可以得知:春分日,该山地海拔上升800米,日出提前1小时,由此可以判断两道题目的答案都是D。但问题是试题中的虚拟情境在现实中是可能发生的吗?春分日,同一地点(或同一座山)海拔要上升多少米,日出才能提前1小时呢?我们通过简单的计算就可以找到答案:

图6