汉宋之间医患关系衍论

——兼答罗伊·波特(Roy Porter)等

2015-09-11于赓哲陕西师范大学历史文化学院

于赓哲(陕西师范大学历史文化学院)

汉宋之间医患关系衍论

——兼答罗伊·波特(Roy Porter)等

于赓哲(陕西师范大学历史文化学院)

目前医疗领域内对于医患关系的抨击不绝于耳,批评者认为目前的体系中医疗机构处于绝对优势和主动地位,以至于当医德、制度、司法出现瑕疵的时候,多数后果由患者承受,患者始终处于被动不利状态。在这种情况下,中国古代那种医患制衡,甚至患者居于主动地位的医患关系、辨证施治的诊疗模式就引起了很多的关注,有人设想是否可以借助传统医学医患关系模式来改良现代医患关系,罗伊·波特在《剑桥医学史》序言中说:“从20世纪60年代以来……对西方医学的批评声音也日渐增强,并以某种方式谴责西方医学体系太技术化取向、太非人格化、太体制化……谴责它考虑更多的是医学职业的发展而不是病人的利益。在过去20年里,西方已有越来越多的声音要求回到西方医学传统的起源,同时也开始从上面所提及的东方医学传统中寻求另一种医学的智慧。”[1]〔英〕罗伊·波特等著,张大庆译:《剑桥医学史》,吉林人民出版社2000年版,第4—5页。所谓另一种医学的智慧就包括中医。席文(Nathan Sivin)也认为中医可以为现代医学的未来发展提供丰富的思想资源,而他所最为赞赏的就是中医的医患关系模式:医生在病人家中诊疗,能全面了解患者的社会关系和生活条件,倾听病人的叙述,与病人充分交流,从而提供心理的支持。[1]Nathan Sivin, “Traditional Medicine in Contemporary China”, Vol. 2, Science, Technology,and Medicine in East China (Ann Arbor: Center for Chinese Studies, The University of Michigan, 1987), p. 14.美国主流医学界主张在“另类医学”(包括中医)现代化的过程中要保存其传统的医患关系,即对病人赋能授权(empowerment)、维持参与式的医疗过程,对病人投入更多的关注与时间。[2]P.B. Fontanarosa and G.D. Lundberg, “Alternative Medicine Meet Science,”Journal of American Medical Association, 280(1998): 1618-1619.

但是,传统医患关系模式是否可以医治现代医患关系模式的痼疾?以古代的医患关系模式解决现代问题是“以古为鉴”还是“缘木求鱼”?本文将以汉宋之间医患关系为重点加以论述。选择这个时段原因有二:第一,中国医学和医患关系模式定型于此阶段,医学基础《黄帝内经》和药学基础《神农本草经》约出现于汉代。这是中国医学和药学的基石。医人的思维模式和医患关系基本样态也在此时逐步成型,因此可以说这一阶段涉及中国医学之根本;第二,虽然现代医学普遍被认为是16世纪以后的产物,与古代西方医学无关,但是这主要指医学思想和技术而言,而医患关系模式(以医院模式为主)却早其一步出现于中世纪前中期的修道院[3]〔美〕施密特著,汪晓丹、赵巍译:《基督教对文明的影响》,北京大学出版社2004年版。,那么选取与此大致相当的时期加以论述就显得尤为必要。

一、病患必然导出医患吗

这个问题在今天的答案是简单明了的—医药体系是应对疾病的主要甚至是唯一手段,但是在古代并非如此,病与患的关系并不必然导出患与医的关系,患者的选择多种多样,医只是手段之一。这应该作为研究古代医患关系的出发点。正是这种现象导致了医者在个体疗效和全民医疗两方面热衷程度的差异,也极大影响了医患关系的样态。

如果将“医”看作是当时人认可的应对疾病的手段的话,那么古代“医”的范围十分宽泛,人员包括传统意义上的“医人”,也包括僧道、巫觋(手段包括宗教、巫术和物理化学疗法),他们也是医疗团体的重要组成,而本文所探讨的医患关系只是其中一部分。那么为什么要在开篇探讨这个问题?因为这些现象无不对医患关系产生牵力,影响着医患双方的思维和目标设定。例如医巫并行的状态影响到了医人的医学思想和诊疗手段,甚至塑造了传统医学的指导思想;患者穿梭往返于医、巫、寺观之间,而不同的医疗团体对于患者也有争夺;而当时的社会思想又使得部分患者摒弃医药,从而完全游离于医患关系之外。

笔者总结此阶段内的人群面对疾病的应对手段除了求医外还包括以下数端:

(一)宗教与巫术手段

陈寅恪曾云:“自来宗教之传播,多假医药天算之学以为工具。”[1]陈寅恪:《崔浩与寇谦之》,《金明馆丛稿初编》,生活·读书·新知三联书店2001年版,第120—158页。魏晋隋唐时期恰恰又是中国佛、道二教大发展的时期以及景教、祆教、摩尼教、伊斯兰教进入中国的时期,故宗教在当时成了生活中重要的一宗。医学从理论思想到具体的诊疗手段都受到了宗教的深刻影响,甚至可以说无宗教则无中国传统医学,相关问题研究者众多,相关成果汗牛充栋[1]例如季羡林:《从中印文化关系谈到中国梵文的研究》,《季羡林全集》第13卷,外语教学与研究出版社2010年版;陈垣:《陈垣早年文集》,“中央研究院”文哲所1992年版;陈邦贤:《中国医学史》,商务印书馆1998年版;林富士主编:《宗教与医疗》,台北联经出版事业股份有限公司2011年版;陈明:《印度梵文医典〈医理精华〉研究》,中华书局2002年版;陈明:《汉唐时期于阗的对外医药交流》,《历史研究》2008年第4期;陈明:《丝绸之路的医药:传播与转化研讨会简述》,郝春文主编:《2006敦煌学国际联络委员会通讯》,上海古籍出版社2006年版,第81—85页;中国大百科全书编辑委员会:《中国大百科全书·中国传统医学卷》,中国大百科全书出版社1992年版;赵璞珊:《中国古代医学》,中华书局1997年版;廖育群:《阿输吠陀—印度的传统医学》,辽宁教育出版社2002年版;廖育群:《中国古代科学技术史纲·医学卷》,辽宁教育出版社1996年版;陈寅恪:《三国志曹冲华佗传与佛教故事》,《寒柳堂集》,生活·读书·新知三联书店2001年版;干祖望:《孙思邈评传》,南京大学出版社1995年版;汤用彤:《针灸·印度古医书》,《汤用彤选集》,天津人民出版社1995年版;〔日〕道端良秀:《中国的佛教医学》,《宗教研究》1965年第7期;〔日〕道端良秀:《中国佛教与社会福利事业》,台湾佛光出版社1981年版;刘淑芬:《慈悲喜舍─中古时期佛教徒的社会福利事业》,《北县文化》第40期;刘淑芬:《戒律与养生之间──唐宋寺院中的丸药、乳药和药酒》,《“中央研究院”历史语言研究所集刊》第77本第3 分册,2006年;刘淑芬:《唐、宋寺院中的茶与汤药》,《燕京学报》第19卷,2006年;刘淑芬:《唐、宋时期僧人、国家和医疗的关系:从药方洞到惠民局》,李建民主编:《从医疗看中国史》,台北联经出版事业股份有限公司2008年版,第145—202页;〔日〕冈本天晴、樱庭和典:《医疗与中国佛教》,《医学与哲学》1994年第2期;李经纬、傅芳:《隋唐时期中外医学之交流》,《中华医史杂志》1985年第4期;曹仕邦:《两晋南北朝时期沙门的医药知识》,《食货》1975年复刊第5卷第8期;盖建民:《道教医学》,宗教文化出版社2001年版;范家伟:《六朝隋唐医学之传承与整合》,香港中文大学出版社2004年版;范家伟:《晋隋佛教疾疫观》,《佛学研究》1997年,第263—268页;范家伟:《大医精诚—唐代国家、信仰与医学》,台北东大图书公司2007年版;薛克翘:《印度佛教与中国古代汉地医药学》,《佛学研究》1997年,第252—262页;李金菊:《汉传佛教养生的历史研究》,博士学位论文,中国中医科学院,2007年。,兹不赘言。

巫术也是民众重要的医疗手段,考古资料证实了殷商时代医巫不分的状态,胡厚宣《殷人疾病考》[2]胡厚宣:《殷人疾病考》,《甲骨学商史论丛·初集》下册,成都齐鲁大学国学研究所专刊1944年版,第437—440页。、李宗焜《从甲骨文看商代的疾病与医疗》[1]李宗焜:《从甲骨文看商代的疾病与医疗》,《“中央研究院”历史语言研究所集刊》第72本第1分册,2001年,第339—391页。、宋镇豪《商代的疾患医疗与卫生保健》[2]宋镇豪:《商代的疾患医疗与卫生保健》,《历史研究》2004年第2期。对此有详尽论述。殷商这种医巫一体的风气延续很久,金仕起先生指出春秋晚期以前巫一直是医疗的主角。[3]金仕起:《古代医者的角色—兼论其身份与地位》,《新史学》(台北)第6卷第1期。关于这一点,还可参看文镛盛《中国古代社会的巫觋》。[4]文镛盛:《中国古代社会的巫觋》,华文出版社1999年版。日本山田庆儿《夜鸣之鸟》通过对长沙马王堆出土的《五十二病方》中咒术疗法的研究展现了汉代民间巫术疗法的盛行[5]〔日〕山田庆儿:《夜鸣之鸟》,《日本学者研究中国史论著选译》(第10卷),中华书局1992年版,第231—269页。,林富士《中国六朝时期的巫觋与医疗》[6]林富士:《中国大朝时期的巫觋与医疗》,《“中央研究院”历史语言研究所集刊》第70本第1分册,1999年,第1—48页。向我们揭示出至六朝时巫师仍然是医疗活动的主要参与者,向其求助者包括各阶层人士,所治疗的疾病也不局限于特定种类,而且其“治疗”手段“大多承袭汉代巫者及巫术疗法的传统”。[7]同上书,第32页。于赓哲亦曾专门撰文论述隋唐时期中国医巫并行的状态。[8]于赓哲:《唐代医疗活动中咒禁术的退缩与保留》,《华中师范大学学报》2008年第2期。另外要说明的是中古时期由于地域发展水平差距较大,所以南方地区以及其他偏远落后地区信巫不信医的风气比中原地区更为浓厚,甚至可以说是民众的普遍行为,相关问题参看前揭于赓哲《唐代医疗活动中咒禁术的退缩与保留》,兹不赘言。

(二)自救

古代社会医疗资源有限,故自救亦是针对疾病的手段。当然,自救从其技术角度而言仍然属于医术本身,但是本文所探讨的主题是“医患关系”,自救的患者自然是游离于其外的。

中国传统医学与今日医学最大区别之一就是学术的开放性,其思想基础和术语体系是阴阳学说,所以对于民众来说医学的学术篱笆比较低矮,再加上中古时期医学理论停滞不前,医学的发展主要是经验的积累,而积累正是来自民间,所以对于民众来说掌握一定的医疗技术并非难事。当时自修医术者众多,孙思邈本人就是典型例证,他起自民间,幼年因为治病导致家产几乎荡尽,故愤而自修医术,遂成一代大家。[1]《孙真人千金方》,人民卫生出版社1996年版,第1页。“汤药之资”作“汤药资须”。还有很多人出于久病的原因自修医术,《左传·定公十三年》所谓“三折肱知为良医”、《楚辞·九章》所谓“九折臂而成医兮”(后人称为“久病成医”),例证不胜枚举。另外,还有人出于诊治服食副作用、尽孝道等原因钻研医术。魏晋至唐初士大夫阶层尚且耻言医术,但是到了唐代后期风气则为之一变,士大夫开始热衷于医术,甚至公开探讨医理并且交换药方,相关问题请参见范家伟《刘禹锡与〈传信方〉—以唐代南方形象、贬官和验方为中心的考察》[2]范家伟:《刘禹锡与〈传信方〉—以唐代南方形象、贬官和验方为中心的考察》,李建民主编:《从医疗看中国史》,台北联经出版事业公司2008年版。、陈昊《读写之间的身体经验与身份认同》第六章[3]陈昊:《读写之间的身体经验与身份认同》,北京大学博士学位论文,2011年。、于赓哲《唐代的医学教育及医人地位》[4]于赓哲:《唐代的医学教育及医人地位》,《魏晋南北朝隋唐史资料》第20辑。。于赓哲还曾注意到灸疗法在隋唐时期具有独一无二的重要性,其地位甚至比汤药、针法还要高,这是因为灸疗法简单安全且廉价,是民众自救的主要手段。[5]于赓哲:《唐宋民间医疗活动中灸疗法的浮沉》,《清华大学学报》2006年第1期。民间还有刻石传播医术的做法,最著名的例子就是至今尚存的洛阳龙门石窟药方洞,此洞开凿于北齐,但是药方始刻于唐初[6]耿鉴庭:《医药金石过眼录》,《中华医史杂志》1955年第4号。认为龙门石窟药方洞药方篆刻于北齐。邵殿文:《药方洞石刻药方考》,《中华医史杂志》1993年第4期。认为石窟开凿于北齐,而药方刻于唐朝贞观末年或者永徽初年。本文从后者。,洞壁遍布石刻药方,历代累积。张瑞贤等认为龙门石刻药方与在敦煌发现的P.3596《不知名医方第九种》、P.3347《不知名医方第十三种》以及S.9987《备急单验药方卷》是同一部书,书名应为《备急单验药方》。[1]《洛阳龙门石窟药方与敦煌卷子〈备急单验药方卷〉同源》,《中华医史杂志》1998年第2期。S.9987号文书中的一句话值得关注:“刊之岩石,传以救病,庶往来君子录之以备急用。”可见在石壁上刊刻药方以求普及是当时传播医学的方法之一。

名医们往往鼓励民众自救,孙思邈在《备急千金要方》序言中鼓励大家学医:“余缅寻圣人设教,欲使家家自学、人人自晓。”[2]《备急千金要方》,华夏出版社2008年版,第15页。政府在这方面也采取鼓励措施,采取的办法有组织撰写医书、刻碑传播药方等,北魏至隋唐类似举措屡见不鲜,于赓哲《唐代疾病、医疗史初探》第四章已有描述,兹不赘。医术尤其是具体药方的普及可以使患者跳过医人这个环节,直接抓药或者采药自救。也使得他们可以游离于医患关系之外。

(三)命定观

《论语·颜渊》云:“死生有命,富贵在天。”常有古人以命定论(前定论)为人生哲学,有着浓厚的听天由命思想,这对医患关系颇有影响—部分患者认定寿夭早已注定,从而消极对待医药。黄约瑟《读〈前定录〉札记—唐代社会思想一瞥》认为“前定”两个字应出于《礼记·中庸》之“言前定则不跆,事前定则不困”,“毫无疑问,它已经带有一种强烈的种宿命或命定论色彩”[3]黄约瑟:《读〈前定录〉札记—唐代社会思想一瞥》,《黄约瑟隋唐史论集》,中华书局1997年版,第170页。,黄约瑟还认为对于所谓“命”的定义《庄子》还比较宽泛,后世比较狭窄,主要指人寿命。在《前定录》里面,涉及命的,主要是官运和寿数。既然与寿命相关,那么就不能不影响到医疗。很多患者抱着听天由命的思想拒绝医药,从而脱离了医患关系。有关这个问题,范家伟《中古时期的医者与病者》[1]范家伟:《中古时期的医者与病者》,复旦大学出版社2010年版。中《病者拒药与命定论》一章有专门的论述,兹不赘言。

综合以上可看到人们面对疾病时的应对手段包括宗教、巫术手段,也包括求医以及自救,另外还有部分人群以命定论为指导消极对待医药,如此看来“病患”并不见得能直接导出“医患”关系。各个医疗圈子又有对患者的争夺,比如有人认为提高医药水平可以从巫觋手中夺回患者,《宋书》卷82《周朗传》:“又针药之术,世寡复修,诊脉之伎,人鲜能达,民因是益征于鬼,遂弃于医,重令耗惑不反,死夭复半。今太医宜男女习教,在所应遣吏受业。如此,故当愈于媚神之愚,惩艾腠理之敝矣。”[2]《宋书》卷82《周朗传》。周朗认为医药事业不振导致民众投向巫觋,故倡言设教立学提高社会医药水准,以杜“媚神之愚”。无独有偶,唐代名医许仁则也对巫术疗法全盘否定,他主张采取“事实胜于雄辩”的态度,积极采用药物治疗,以切实的疗效对比夺回患者:“此病(疟疾)别有祈祷厌禳而差者,自是人心妄识,畏爱生病,亦犹弓影成蛊耳,必有不诬此法,专意信之,亦任其从禳祷之道,虽然,必须资药以救之,比见用药攻疗无不差者,以法禳之则有不效者,以此言之明知病在于内,徒劳于外耳。”[3]《外台秘要》卷5《许仁则疗疟方四首》,人民卫生出版社1955年版,第167—168页。

实际上患者的行为是复杂的、功利性的,他们一人之身可能同时处于各个医疗圈子,或者在不同阶段涉足不同的医疗圈子,简单疾病往往依靠医人或者自救,假如医药无效,患者则可能转向寺观、巫觋。杜牧弟弟杜 的经历就是一个典型的例子,《樊川文集》卷16《上宰相求湖州第二启》记载杜牧弟杜 曾为镇海军幕府吏,患眼疾(白内障),听说同州有治眼名医石公集,于是杜牧请石公集到扬州,经过二次手术(针拨白内障)依旧没有治愈。会昌二年(842),“虢州庾使君”告诉他们同州还有一个眼医周师达,水平在石氏之上,杜牧以重金聘请周师达前来,但是周只是指出石公集诊断失误,未采取措施即离去。杜牧兄弟极端失望。后来听说九疑山有隐士綦毋宏“能愈异疾”,忠州酆都县仙都观道士龚法义以能法术治病,故欲求为湖州刺史,希冀以“刺史之力,二人或可致”。[1]《樊川文集》,巴蜀书社2007年版,第1060—1061页。杜氏兄弟的经历应该说具备一定的代表性,疾病之初还是依靠针药,屡遭挫折时却转而求助于法术。这种行为在古代是很常见的,暂可命名为“杜式行为”。

杜 式行为具有鲜明的时代特色,那上面有巫术的残余,同时也体现了时代的进步,法国哲学家孔德(Auguste Comte)总结人类认识有三个历史阶段,即神学阶段、形而上学阶段、实证科学阶段,汉以后医学正处于所谓“形而上学”阶段,主要特征是医学基础思想阴阳五行观念的确立和鬼神观念的逐渐式微,巫术疗法和物理化学疗法并存,并且已经在部分医人那里有了明确的分别[2]于赓哲:《唐代医疗活动中咒禁术的退缩与保留》,《华中师范大学学报》2008年第2期。,一般的患者的行为也与上古有了明显区别,上古患者以鬼神为致病源由,治疗伊始即医巫并用甚至信巫不信医,张荫麟说殷周时期“疾病的原因都推到鬼神,他们的欢心胜过医药,巫祝就是医生”[3]张荫麟:《中国史纲》,中华书局2009年版,第45页。。金仕起亦指春秋以前“不仅占问病因、病情,连治疗、逐除疾病,此时期的医者大概都还不是不可或缺的角色”[1]金仕起:《古代医者的角色—兼论其身份与地位》,《新史学》(台北)第6卷第1期。。而到了汉代以后,我们看到了《史记·扁鹊仓公列传》中对“信巫不信医”的指责,以及王充《论衡》、曹植《说疫气》对鬼神致病观念的批驳,社会上虽然巫术疗法尚存,但是操行巫术疗法的人群在缩减,南北方巫术应用程度也有了明显区别[2]于赓哲:《唐代医疗活动中咒禁术的退缩与保留》,《华中师范大学学报》2008年第2期。,患者平日多用物理化学疗法,遇有医者束手无措地疑难病症才转向巫觋,因此杜 式行为可谓时代的典型。

图1对本节予以总结:

图1 医疗关系示意图

本文重点在于论述图中黑色阴影部分即“医患关系”,也会旁及“杜 式行为”。本文标题中的“医患关系”专指世俗医人与患者的关系,这是因为本文所要回答的是罗伊·波特们的问题,亦即中国传统医患关系的现代化意义,所以必须将“医”的定义与现代接轨。至于僧医和巫觋,前者有寺院经济作保障,医仅仅是宗教生活之一种,因此其与患者之关系与医者不同;后者在行医事之余,尚有其他巫事,亦与全靠患者生存的医人有区别,这两者与患者的关系请容以后撰文另考。

二、汉宋之间医患关系

笔者认为中古医患关系的特点是上层社会择医现象较为普遍,患者及其亲朋掌握医疗主动权,医人较为被动,并由此决定了中国传统医学某些要素的走向。占人口多数的下层民众则很少有择医、验医的资本,因此有时游离于医患关系之外。医人阶层也相应形成了一些特点。学界对医患关系中“医疗空间”很重视,笔者则认为在封闭式医疗模式和技术保密风气不变的情况下医疗空间问题并不重要。下面一一展开论述。

目前有关医患关系研究中主要的成果有蒋竹山《疾病与医疗—从〈祁忠敏公日记〉看晚明士人的病医关系》[1]蒋竹山:《疾病与医疗—从〈祁忠敏公日记〉看晚明士人的病医关系》,台湾“中研院史语所”与暨南大学历史系合办的“中国的城市生活:十四至二十世纪”会议论文,2001年。、雷祥麟《负责任的医生与有信仰的病人—中西医论争与医病关系在民国时期的转变》[2]雷祥麟:《负责任的医生与有信仰的病人—中西医论争与医病关系在民国时期的转变》,《新史学》(台北)2003年第14卷第1期。、祝平一《药医不死病,佛度有缘人:明、清的医疗市场、医学知识与医病关系》[3]祝平一:《药医不死病,佛度有缘人:明、清的医疗市场、医学知识与医病关系》,《新史学》(台北)第14卷第1期。以及张哲嘉“The Therapeutic Tug of War”[4]Chang che-chia,The Therapentic Tug of war:The Imperial Physician-patient Relationship in the Era of Empress Dowager Cixi(1874-1908),ph.D.Dissertation,university of Pennsylvania,1998.、古克礼(Christopher Cullen ) “Patients and Healers inLate Imperial China :Evidence from the Jinpingmei(金瓶梅) ”[1]古克礼:《从〈金瓶梅〉看晚期中华帝国的医病关系》,《科学史》1993年第31期。、邱仲麟《医生与病人—明代的医病关系与医疗风习》[2]邱仲麟:《医生与病人—明代的医病关系与医疗风习》,李建民主编:《从医疗看中国史》,台北联经出版事业股份有限公司2008年版。、杨念群《再造病人—中西医冲突下的空间政治(1832—1985)》[3]杨念群:《再造病人—中西医冲突下的空间政治(1832—1985)》,中国人民大学出版社2006年版。、张大庆《中国近代疾病社会史》[4]张大庆:《中国近代疾病社会史》,山东教育出版社2006年版。第七章“疾病模式转变中的医患关系”等。以上主要是对于明清、近现代的研究,但是提出的一些原则性问题对本文颇有启发,范家伟《中古时期的医者与病者》[5]范家伟:《中古时期的医者与病者》,复旦大学出版社2010年版。主要论述中古时期,其中“病者的社会活动”、“病者拒药与命定论”二章涉及医患关系,甚为重要。以上这些成果多数将文人士大夫笔下的医患关系作为医患关系的主流加以研究,笔者认为有必要复原医患关系全貌,厘清医者的社会责任,这种责任直接决定了医者以及医学的旨趣:

(一)上层及富裕患者具有主动权,有择医、试医等现象

雷祥麟指出:“在20世纪以前的中国,医疗的主体是病人,病人自主地择医而求治,医生是被动地提供医疗服务。病人这方全家都会参与医疗过程,而且握有最终决定权。”[6]雷祥麟:《负责任的医生与有信仰的病人—中西医论争与医病关系在民国时期的转变》,《新史学》(台北)第14卷第1期。在上述学界研究成果中差不多都谈到了这个问题。在先秦、中古时期的史料中的确也能找到许多类似的例子。当时虽然已有官医制度,但是绝大多数医人都是鬻技之辈,完全以市场马首是瞻,故贵胜之家往往成为其首选,而贵胜之家病患也最为挑剔,《列子·力命篇》:“杨朱之友季梁得疾,七日大渐。其子请三医:一曰矫氏,二曰俞氏,三曰卢氏,诊其所疾。矫氏谓季梁曰:‘汝寒温不节,虚实失度,病由饥饱色欲,精虑烦散,非天非鬼。虽渐,可攻也。’季梁曰:‘众医也,亟屏之。’俞氏曰:‘汝始则胎气不足,乳潼有余。病非一朝一夕之故,其所有由来者渐矣,弗可已也。’季梁曰:‘良医也,且食之。’卢氏曰:‘汝疾不由天,亦不由天,亦不由鬼。禀生授形,既有制之者,亦有知之者矣。药石其如汝何?’季梁曰:‘神医也,重贶遣之。’俄而季梁疾自瘳。”[1]《列子》第3册,中华书局据明世德唐本1936年版,第7—8页。

依姚际恒《古今伪书考》、梁启超《古书真伪及其年代》、马叙伦《〈列子〉伪书考》意见《列子》属伪书,梁、马指其大约出于魏晋,则思想亦应有时代印记。故事本身寓意暂且不论,其中季梁三换医人倒是中古贵胜之家择医的典型写照,季梁同时延请三名医人,并且以自己的标准试验医人水准,然后加以选择。医人若想自己掌握诊疗全过程必须要预先争得同意,《周书》卷47《姚僧垣传》:“大将军乐平公窦集暴感风疾,精神瞀乱,无所知觉。诸医先视者皆云已不可救。僧垣后至,曰:‘困则困矣,终当不死。若专以见付,相为治之。’其家忻然。请授方术,僧垣为合汤散,所患即瘳。”[2]《周书》卷47《姚僧垣传》。

医人掌握医疗全过程非常重要,这是诊疗的基本原则,但是频繁地换医经常导致这一点无法实现,姚僧垣申明“专以见付”,意即不得转请他医,病患家属欣然同意,可能是因为姚身为名医具备权威性。其他医人则未必能如愿,孙思邈曾经就此陈述过医人的苦衷以及由此带来的危害,《备急千金要方》卷5《候痫法》:“若病家始发便来诣师,师可诊候。所解为法,作次序治之,以其节度首尾取差也。病家已经杂治无次序,不得制病。病则变异其本候,后师便不知其前证虚实,直依其后证作治,亦不得差也。要应精问察之,为前师所配,依取其前踪迹以为治,乃无逆耳。前师处汤,本应数剂乃差,而病家服一两剂未效,便谓不验,以后更问他师,师不寻前人为治寒温次序而更为治,而不次前师,治则弊也。或前已下之,后须平和疗以接之而得差也,或前人未下之,或不去者,或前治寒温失度,后人应调治之。是为治败病皆须邀射之,然后免耳。不依次第及不审察,必及重弊也。”[1]《备急千金要方》,第96页。

孙思邈的话向我们透露了如下信息:第一,患者往往是缺乏耐心的,稍有耽延未能见效即换医,古克礼(Christopher Cullen )在研究《金瓶梅》过程中发现这是中国古代患者普遍心态,他称之为患者在寻找“魔术子弹”;[2]古克礼:《从〈金瓶梅〉看晚期中华帝国的医病关系》,《科学史》1993年第31期。第二,换医行为严重影响到了医人的诊断施治;第三,当时并无医案可供后医探察前医所为(这是当时医人保密风气的体现)。孙思邈劝诫医人要凭借己力充分了解、考虑前医对病情的影响。

患者亲朋对医疗的介入是中国古代医患关系的一个显著特点,孙思邈指出了这种现象对医疗效果的影响,《备急千金要方》卷7《风毒脚气》:“世间大有病人,亲朋故旧交游来问疾,其人曾不经一事、未读一方,自骋了了,诈作明能,谈说异端,或言是虚,或道是实,或云是风,或云是虫,或道是水,或云是痰,纷纭谬说,种种不同,破坏病人心意,不知孰是,迁延未定,时不待人,歘然致祸,各自散走。孙。”[3]《备急千金要方》,第154页。

宋陈自明著《外科精要·自序》:“古人云:‘贪无达士将金赠,病有闲人说药方。’此世之通患,历代不能革。”[1]《外科精要》,人民卫生出版社1982年版,第2页。

亲朋之所以能有择医的“底气”,正是因为医学的学术篱笆比较低,这与现代形成强烈对比,现代医院的宏伟建筑、精密仪器、专业术语构成一种权威镜像,对患者构成心理压迫,从而在医患关系伊始就占据主动地位。而中国传统医学基本思想来源于阴阳学说,以中庸之道为方法论,术语体系也是中国人比较熟悉的阴阳五行名词,故而没有高不可攀的学术篱笆,稍有文化者都觉得可以参与其中,更何况在金元之前医学理论比起《黄帝内经》时代并无大的突破。“(魏晋以来)在前后约700年的漫长岁月里,我们即看不到基本理论有什么新的突破,也看不到辨证论治原则有什么新的发展。……所以这一时期的主要特点是实践医学的进一步发展,不论是对疾病的描写,还是新方、新药的记载,和上时期相比,都有了非常显著的进步”。[2]贾得道:《试论中国医学史的分期问题》,《中华医史杂志》1980年第1期。换句话说此阶段内医学发展以经验积累为主,而医疗经验是每个人都不缺乏的,所以不少人都觉得自己有发言权。

由此也就出现了多种多样的择医方式,例如观察其文化水平,《北梦琐言》卷5“薛少师拒中外事”条:“唐薛廷珪少师……中间奉命册蜀先主为司徒,馆中旧疾发动,蜀人送当医人杨仆射,俾攻疗之。孤卿致书感谢,其书末请借肩舆,归京寻医。蜀主讶之,乃曰:‘幸有方药,何不俟愈而行?’坚请且驻行轩,公谓客将曰:‘夜来问此医官,殊不识字,安可以性命委之乎!’竟不服药而北归。”[3]《北梦琐言》,中华书局2002年版,第105页。

再比如以医典考验之,陈自明《外科精要·自序》:“况能疗痈疽、持补割、理折伤、攻牙疗痔,多是庸俗不通文理之人,一见文繁,即便厌弃,病家又执方论以诘难之,遂使医者鼯鼠技穷,中心惶惑。”[1]《外科精要》,第2页。

“脉诊”在中国患者心目中历来有特殊地位,所以有的人故意隐瞒病情,以医人诊脉能力为考核标准,宋代苏轼《东坡志林》卷6记载了当时士大夫阶层流行的“困医”行为:“医之明脉者天下盖一二数……士大夫多秘所患以求诊,以验医之能否,使索病于溟漠之中,辨虚实冷热于疑似之间。”[2]《东坡志林》,文渊阁四库全书本电子版,上海人民出版社2005年版。脉诊发展及后成了考验医人的重要手段,由此诞生出许多奇特夸张的文学故事,这一点前揭诸位先生文章已经提及,此不赘。

费孝通《乡土中国》指出中国传统社会是“熟人社会”,信息依赖人际关系辗转传递。所以医人的声誉、药方的效应也是通过这个渠道加以推介,择医的范围是有限的。面对病痛的威胁和财利的诱惑,打破这个束缚成了医、患双方的需求。笔者总结其渠道有如下三种:第一,官医,官医体系的建立是政府力量打破既定人际关系网、介入熟人社会的结果,唐代中央有太医署,地方有医(学)博士及医学生可以为平民服务,但是于赓哲认为从其规模来看作用是非常有限的,满足官方需求已属不易。[3]于赓哲:《唐代疾病、医疗史初探》第二章“唐代官方医疗机构的局限性”,中国社会科学出版社2011年版,第21—32页。宋代官医规制比起唐代更为成熟,对社会贡献更大,但是官僚主义和资金等问题导致其功能受到了限制,相关问题可参看梁其姿《宋元明的地方医疗资源初探》[4]梁其姿:《宋元明的地方医疗资源初探》,《中国社会历史评论》第3卷,中华书局2001年版,第219—237页。、陈元朋《两宋的医事制度及其社会功能》[5]陈元朋:《两宋的医事制度及其社会功能》,台湾大学历史学研究所《史原》1997年第20期。。第二,悬赏,所谓“异人多在市肆间”[1]《太平广记》卷39“刘晏”条引《逸史》,中华书局1961年版,第245页。,“异人”者多指术士医人,医人以财利为目的,故多游走市肆乡间,而悬赏和张榜则是医患双方摒弃熟人关系网络直接面对面的手段。《北齐书》卷49《马嗣明传》:“从驾往晋阳,至辽阳山中,数处见榜,云有人家女病,若有能治差者,购钱十万。诸名医多寻榜至,问病状,不下手。唯嗣明独治之。”[2]《北齐书》卷49《马嗣明传》。《集异记·狄梁公》:“显庆中(狄仁杰)应制入关。路由华州阛阓之北,稠人广众聚观如堵,狄梁公引辔遥望,有巨牌大字云:‘能疗此儿,酬绢千疋。’即就观之。”[3]王云五主编:《宋元明要本丛书十种》,第20册,台湾商务印书馆1969年版,第14—15页。《太平广记》卷83“贾耽”条引《会昌解颐》:“贾耽相公镇滑台日,有部民家富于财,而父偶得疾,身体渐瘦。糜粥不通,日饮鲜血半升而已。其家忧惧,乃多出金帛募善医者,自两京及山东诸道医人,无不至者。”[4]《太平广记》,第535页。第三,医人自我经营声誉,声誉的传播有利于刺破熟人社会的坚壁。故医者、患者均很重视,《本草经集注》有云:“复患今之承籍者,多恃炫名价,亦不能精心研解,虚传声美,闻风竞往,自有新学该明而名称未播,贵胜以为始习,多不信用,委命虚名,谅可惜也。京邑诸人,皆尚声誉,不取实事。”[5]敦煌文书龙530号《本草经集注甲本残卷》,第211—222列,录文参《敦煌医药文书辑校》,第551—552页。声誉意味着财富,故医人格外注重营造,前揭雷祥麟《负责任的医生与有信仰的病人》、邱仲麟《医生与病人—明代的医病关系与医疗风习》等文都揭示了这一点,兹不赘言。

(二)下层民众缺乏择医的资本

以往研究者多将传统医患关系中的择医现象作为重点加以论述,以此作为中国传统医学中患者居于主动地位的象征。但是笔者认为—起码在中古时期—这样的结论是受到了史料话语权的左右,五代以前印刷术尚不普及,书籍是文人、士大夫阶层传递信息的工具,故而其著者、受众均有一定范围,我们所引以为据的史料多半出自文人、士大夫之手,因此常被不自觉地带入了他们的生活角色中。这是社会史研究常见的现象。通过前揭史料可以看到,择医现象主要出现在权贵和富裕阶层中。实际上,占人口大多数的下层民众甚少有择医的资本。但是由于他们在史料中难以留下只言片语,故而反倒居于不显眼的位置。如前所述,很多贫苦民众或者南方地区民众是无从选择的,要么自救,要么投奔巫觋、寺观,要么在医患关系中居于被动地位。有关中古时期下层民众医疗资源缺乏的状况,于赓哲在《唐代疾病、医疗史初探》第二、八章中已有论述,这些行为无不与医疗资源匮乏有关。

中古时期医人在政治上无前途可言,在社会中又为士大夫所不齿,人生出口狭窄[1]宋丽华、于赓哲:《中古时期医人的社会地位》,《唐史论丛》(第13辑),三秦出版社2011年版。,故专以财货为意,葛洪《抱朴子内篇》卷15《杂应》:“医多承袭世业,有名无实,但养虚声,以图财利。”[2]《抱朴子》,四部备要本,第3册,第9页。张籍《赠任道人》:“长安多病无生计,药铺医人乱索钱。”[3]《全唐诗》卷386,中华书局1979年版,第4352页。刘禹锡《刘禹锡文集》卷6《鉴药》:“顾医之态,多啬术以自贵,遗患以要财,盍重求之,所至益深矣。”[4]《刘禹锡文集》,中华书局1990年版,第77页。孙思邈幼年时为了看病几乎荡尽家产,所以他也说:“代有医者,随逐时情,意在财物,不本性命。”[5]《备急千金要方》卷21《水肿》,第384页。

唐代刘允章曾经有《直谏书》直言贫民有八苦,其中第八苦就是“病不得医”[1]《文苑英华》卷676,中华书局1966年版,第3482页。,五代时期和凝曾痛陈广大贫民“家贫难招医师”[2]《册府元龟》卷553《词臣部·献替二》,中华书局1960年版,第6636页。,没有一定的财力或者权力是无法招来医人尤其是名医的,前揭杜牧《樊川文集》卷16《上宰相求湖州第二启》记载杜牧恳请宰相任命自己为湖州刺史,目的就是延请綦母宏(弘)、龚法义二位术士给杜看病,“刺史之力二人或可致”,也就是说杜牧认为要想招致二位名术士只能依靠刺史级别的权势,所以不惜放下士大夫的矜持直接索官。杜氏兄弟尚且如此,下层民众境况可想而知。

面对被动的底层患者,医人自然也就不必迁就,傲慢、敷衍了事成为常见现象,《文苑英华》卷750梁简文帝《劝医论》:“况医之为道,九部之候甚精、百药之品难……多以少壮之时涉猎方疏,略知甘草为甜,桂心为苦,便是宴驭自足,经方冺弃……然而疾者求我又不能尽意攻治……治疾者众,必以溢浪酬塞,恶之者多,爱之者鲜,是则日处百方、月为千治,未尝不轻其药性,任其死生。”[3]《文苑英华》,第3920—3921页。

《刘禹锡文集》卷10《答道州薛侍郎论方书》:“愚少多病,犹省为童儿时,夙具襦袴,保母抱之以如医巫家,针烙灌饵,咺然啼号,巫妪辄阳阳满志,引手直求。”[4]《刘禹锡文集》,第129页。

有的恶医甚至玩弄患者于股掌之间,《抱朴子内篇》卷9:“又兴古太守马氏在官,有亲故人投之求恤焉,马乃令此人出外住,诈云是神人道士,治病无不手下立愈。又令辨士游行,为之虚声,云能令盲者登视,躄者即行。于是四方云集,趋之如市,而钱帛固已山积矣。又敕诸求治病者,虽不便愈,当告人言愈也,如此则必愈;若告人未愈者,则后终不愈也,道法正尔,不可不信。于是后人问前来者,前来辄告之云已愈,无敢言未愈者也。旬日之间,乃致巨富焉。”[1]《抱朴子》,第2册,第19—20页。

案此人即是“医骗”,经营声誉的手段就是警告患者不可告诉后来者病未痊愈,否则病即不得愈,于是患者万马齐喑。骗子成功地用“运势”将众多患者分裂开来,使其彼此孤立不通信息。患者的主动权在此荡然无存。

大约不以财货为意者要另有经济来源才可,《北齐书》卷39《崔季舒传》:“季舒大好医术,天保中,于徙所无事,更锐意研精,遂为名手,多所全济。虽位望转高,未曾懈怠,纵贫贱厮养,亦为之疗。”[2]《北齐书》卷39《崔季舒传》。崔季舒是官员,不靠医术生存,故而可以“贫贱厮养亦为之疗”,此种行为大约较为少见,故令史家觉得值得书写一笔。

下层民众之“择医”也不能说完全没有,当时民众多投奔运势极旺的“福医”或“时医”,此种风气自中古一直延续至明清,于赓哲曾就此现象进行过论述,兹移列如右:“当时‘福医’已然是一类医人的统称,这些人大概皆为医术不甚高明、但是运气奇佳之属,求医者认为能借此沾光,以其运气而非医术治疗自己。‘福医’现象的出现,实在是古代医人水平参差不齐、患者求医问药时‘押宝’心理的体现,由于对医人水平没有把握,于是把希望寄托于运气,希冀‘福医’的运气可以使自己痊愈,在这里,‘疗效’与医人‘水平’这两个原本密不可分的部分完全分离了,疗效被赋予了运命观的神秘色彩。”[3]于赓哲:《唐代疾病、医疗史初探》,第43页。无权无势的患者只有依靠大家口耳相传的医人运势作为择医标准了,这是将自己的选择权交给了神秘的上苍。

三、医患关系的影响—作坊抑或工厂

必须要说明的是,笔者否认全民都有择医现象并非是对医患关系中患者主动地位的否认,而是强调择医、试医现象只存在于少部分人群中。但是这少部分人的现象又的确是中国传统医患关系中的主流,如何解释这一矛盾?要回答这个问题必须回到图1,面对疾病的威胁,医人原本就不是唯一的对抗力量,因此医患关系模式也就不必适应“全民医疗”的需求,只需满足“适医阶层”需求即可(所谓“适医阶层”以中上层社会为主)。现在它之所以变得如此重要,甚至要回答“对现代医疗体制能否有所帮助”的问题,纯粹是因为现代研究者将其理解、放大为全民普适医患模式的结果。

笔者所谓“全民医疗”指的是以全民健康为目的、以社会整体医疗效率为先的医疗模式,这种模式是西方医学、医患关系发展的产物。在欧洲中世纪医疗事业中宗教始终居于主导地位。[1]中世纪西欧社会的医疗救治体系以教会为主体,以政府救济为辅助,以民间诊治为补充。《圣经》中记载有大量耶稣基督治病的例子,为教会照料救治病人树立了榜样,上到教皇,下至教士,都对医疗救治相当重视。有学者对此由衷的赞叹:“在中古欧洲所调护病人的事情,皆完完全全的,归基督教会之人独办。” 杨昌栋:《基督教在中古欧洲的贡献》,社会科学文献出版社2000年版,第35页。其从业者分为“教内”、“教外”两大类,从业者较少依靠患者市场生存,故西方医学可以从人员这个角度保持一定的独立性和理论思考空间。[2]中世纪教外医学与教会医学主要的不同便是体现在从业人员的身份方面。教内医学的医生本身也是教士,其行医的目的也似乎并非治愈(cure),而是照护(care),因为后者更能体现出基督的爱。外科的实践被认为是“奇技淫巧”,难登大雅之堂,故而一般由世俗人员,特别是理发师完成。Frederick F. Cartwright, A Social History of Medicine, London and New York: Longman,1977, p.22.从中古到近代早期,大致经历了一个医患关系以医生为主动到关注与重视患者权益的过程,鉴于宗教的强烈影响,中世纪教内医疗中的死亡被往往归之于罪孽,治愈则因为是忏悔。在这种逻辑中,患者一方其实很难有话语权。即使是在教外医学中,医生一般也不会在医患纠纷中吃亏,因为仲裁者往往也是医生。即便是作为弱势群体的犹太医生,也往往在医疗纠纷案件审理中获胜。[1]Shatzmiller Joseph, Jews, Medicine and Medieval Society, University of California Press,1994, p.82.对于近代以来的转型情况,可参见邹翔:《近代早期英国政府医疗救助问题探析》,《齐鲁学刊》2007年第6期;《中世纪晚期与近代早期英国医院的世俗化转型》,《史学集刊》2010年第6期。近代意义上的医院模式比近代医学诞生得还要早。[2]如在14世纪英国“不到四百万人口,却拥有六百家医院”。〔美〕施密特著,汪晓丹,赵巍译:《基督教对文明的影响》,北京大学出版社2004年版,第140页。而医院和与之相适的开放式的、规范化的知识体系是全民医疗的基石。

识者或有问:西方中世纪医学就能保证全民医疗吗?答案是否定的—西方中世纪医学也不能保障全民医疗,不过那主要是医学思想、技术水平局限所致,但是在组织上则已经具备了实现全民医疗的基础条件,即开放的、合作的医疗体系(教会体系之下),以及集中治疗的医院组织。所以16世纪以后尽管以盖仑理论为代表的传统医学被摒弃,但是新兴的科学实证主义医学与医院组织相结合,很快焕发极大生机,其基本模式至今未变。中国则不然,无论是医学思想还是医疗组织形式都没有做好全民医疗的准备。如前所述,中国古代的世俗医人的生存缺乏宗教团体的支持,往往依靠患者市场,尤其是有权势及财力的患者。故在医患关系中患者始终是主动的一方。医人在这种情况下养成了一些良好传统,比如注重患者感受,强调辨证施治,但是有时不得不为了迎合患者采取一些非常手段,形成了一些行业“潜规则”。下面摘取一二加以论述:

(一)迎合与欺骗并存

孙思邈《备急千金要方》卷21《水肿》:“论曰:大凡水病难治,瘥后特须慎于口味,又复病水人多嗜食不廉,所以此病难愈也。代有医者,随逐时情,意在财物,不本性命,病人欲食肉,于贵胜之处劝令食羊头蹄肉,如此者未见有一愈者。又此病百脉之中气水俱实,治者皆欲令泻之使虚,羊头蹄极补,哪得瘳愈?”[1]《备急千金要方》,第384页。

孙思邈指出某些医人为了迎合患者甚至不顾医疗原则,一味满足其需要,深可指责。

徐大椿《医学源流论》卷下《病家论》:“天下之病,误于医家者固多,误于病家者尤多。……中更有用参附则喜,用攻剂则惧,服参附而死则委之命,服攻伐而死则咎在医。使医者不敢对症用药。”[2]《医学源流论》,文渊阁四库全书本电子版,上海人民出版社2005年版。

案患者对医家的影响不仅仅体现在选择“此医”或“彼医”,也体现在具体用药上面,对攻伐猛药的畏惧是人之常情,医家本应根据具体病情做出自己的决断,但是在患者的影响下往往一意逢迎,不敢承担责任。其根本动机是不愿在选择中被淘汰。在这种心态作用下甚至有医人利用患者的初期信任“遗患求财”,故意不根除疾病,迁延病情以牵制患者,《刘禹锡集》卷6《鉴药》:“子之获是药,几神乎!诚难遭已。顾医之态,多啬术以自贵,遗患以要财,盍重求之,所至益深矣!”[3]《刘禹锡文集》,第77页。按刘禹锡语气,这种行为普遍存在于当时医者之中。陈自明《外科精要·自序》:“或有医者,用心不臧,贪人财利,不肯便投的当伐病之剂,惟恐效速而无所得,是祸不极而功不大矣。”[1]《外科精要》,第1页。宋方勺撰《泊宅编》卷5记载有一个目击案例:“予目击二事,今书之以为世警。王居安秀才久苦痔,闻萧山有善工,力不能招致,遂命舟自乌墩走钱塘,舍于静邸中,使人迎医。医绝江至杭,既见,欣然为治药饵,且云:‘请以五日为期,可以除根本。’初以一药放下大肠数寸,又以一药洗之,徐用药线结痔,信宿痔脱,其大如桃;复以药饵调养,数日遂安。此工初无难色,但放下大肠了,方议报谢之物,病者知命悬其手,尽许行橐所有为酬,方肯治疗。又玉山周仅调官京师,旧患膀胱气,外肾偏坠。有货药人云,只立谈间可使之正。约以万钱及三缣报之。相次入室中,施一针,所苦果平。周大喜,即如数负金帛而去。后半月,其疾如旧,使人访医者,已不见矣。”[2]《泊宅编》,中华书局1983年版,第27页。

这种行为主要特征是让患者看到疗效,却不予以根治,从而使患者产生依赖心理。迎合患者与欺骗患者两种行为乍看起来截然相反,其根本动机却是同样的—稳住患者,使其不再换医。

(二)保密风气浓厚

保密风气是“教会徒弟饿死师傅”思想的体现,医人几乎全部仰赖市场生存,面对患者的择医试医,没有绝招是无法立足的,因此中国传统医界保密风气十分浓厚,直接影响了医学的发展。程衍道为《外台秘要》所做序言中说:“间有二三验方,亦惟是父师传之子弟,绝不轻以示人,而其镌行于世者,率皆依样葫芦,时或改头换面,以博名高则已矣。”[3]《外台秘要》,第18页。《千金翼方》卷5《妇人面药第五》:“面脂手膏,衣香藻豆,仕人贵胜,皆是所要。然今之医门,极为秘惜,不许子弟泄露一法,至于父子之间亦不传示。”[1]《千金翼方》,人民卫生出版社1955年版,第64页。面脂手膏这种美容品为达官贵人所喜好,利润当极丰厚,医人之间严格保密,父子亦不例外。《景定建康志》卷50:“金陵属邑溧水溧阳,旧多蛊毒。丞相韩滉之为浙西观察也,欲更其俗、绝其源,终不可得。时有僧住竹林寺,每绢一匹易药一圆,远近中蛊者多获全济。值滉小女有恶疾,浴于镇之温汤即愈。乃尽舍女之妆奁,造浮图庙于汤之右,谋名僧以蒇寺事,有以竹林市药僧应之,滉欣然迎置,且求其药方,久之僧始献,于是其法流布。”[2]《景定建康志》,王云五主编:四库全书珍本,第9集,第12册,商务印书馆1935年版,第18页。这个僧人掌握着治疗“蛊毒”的秘方,一丸药就易绢一匹,韩滉只有以主事寺庙作为交换才使其很不情愿地交出了药方。再例如《唐国史补》卷上:“白岑尝遇异人传发背方,其验十全。岑卖弄以求利。后为淮南小将,节度使高适胁取其方,然终不甚效。岑至九江,为虎所食,驿吏收其囊中,乃得真本。太原王升之写以传布。”[3]《唐国史补》,上海古籍出版社1979年版,第18页。这位白岑为节度使所迫而献药方,但是却打了埋伏,没有献出真正的药方。《酉阳杂俎·前集》卷5:“王潜在荆州,百姓张七政善止伤折……其术终不肯传人。”[4]《酉阳杂俎》,中华书局1981年版,第12页。张七政是骨科医人,其技术拒绝传人。甚至于还有人本身没有秘方,却将众所周知的药方改头换面冒充秘方,导致医治无效,宋陈自明《外科精要·自序》:“又有自知众人尝用已效之方,而改易其名,而为秘方,或妄增药味以或(惑)众听,而反无效者多矣。”[5]《外科精要》,第2页。

保密风气带来的恶果是显而易见的,它不但造成技术传播的障碍,也造成中医很多领域缺乏学术对话平台,规范化也就无从谈起。

(三)恶性竞争

《备急千金要方》卷1《治病略例第三》:“古来医人,皆相嫉害,扁鹊为秦太医令李酰所害即其事也。一医处方,不得使别医和合,脱或私加毒药,令人增疾,渐以致困,如此者非一,特须慎之。宁可不服其药,任其天真。不得使愚医相嫉,贼人性命,甚可哀伤。”[1]《孙真人千金方》第5页避高宗讳,以《治病篇》为《理病篇》,文字作“古来医人相嫉,扁鹊为秦太医令所害,即其事也。一医处方,不得使别医和合,脱或私加毒药,令人增疾,渐以致困,如此者非一,特须慎之。乃可不服其药,任其天真。不得使愚医相嫉,贼人性命,甚可哀伤。”

医人之间恶性竞争,竟然能到了不顾患者安危以毒药嫁祸他医的地步,正是因为患者中普遍存在择医现象,医疗过程中会有多医参与,才使得这种行为有了实施的可能。揣摩孙思邈口气,这种现象在当时并不罕见。竞争至如此地步,足以骇人耳目。

(四)对全民医疗的不以为意

笔者认为中国传统医学更注重的是医疗对象个体的医疗效果,对于全民医疗缺乏思想和技术上的准备。个中原因值得分析,可能涉及自然哲学、医学思想、诊疗技术能力等,但是医患关系范围的界定是不可忽视的一端。如图1所示,医者原本是医疗队伍中的一支而已,他们在历史上从来没有担负过全民医疗的责任,因此也就不会产生相应的技术、组织、思想。这原本不应成为一个史学问题(我们不能以现代性的要求溯及过往),但是既然要回答罗伊·波特和席文的问题就有必要对此加以解析。

笔者认为医者对全民医疗不以为意地主要理由是:

1.医者意也

医人对于医学采取的是可意会不可言传的态度,对于个体疗效追求精益求精,对于全民医疗没有思想和技术上的准备。

《旧唐书》卷191《许胤宗传》:“时关中多骨蒸病,得之必死,递相连染,诸医无能疗者。胤宗每疗,无不愈。或谓曰:‘公医术若神,何不着书以贻将来?’胤宗曰:‘医者,意也,在人思虑。又脉候幽微,苦其难别,意之所解口莫能宣。且古之名手,唯是别脉,脉既精别,然后识病。夫病之于药,有正相当者,唯须单用一味,直攻彼病,药力既纯,病即立愈。今人不能别脉,莫识病源,以情臆度,多安药味,譬之于猎,未知兔所,多发人马,空地遮围,或冀一人偶然逢也。如此疗疾,不亦疏乎!假令一药偶然当病,复共他味相和,君臣相制,气势不行,所以难差,谅由于此。脉之深趣,既不可言,虚设经方,岂加于旧。吾思之久矣,故不能著述耳。’”[1]《旧唐书》卷191《许胤宗传》。

许胤宗面对大规模传染病,应对传播其术以拯救更大范围患者的要求时以“医者意也”加以拒绝。这并不意味着他的“冷血”,而是因为他认为医术的精湛全凭医人个人的领悟,可意会不可言传。因此他亲手诊疗患者百发百中(姑且称之为“点对点”的医疗模式),但是却对“面对面”的全民医疗缺乏热衷。

“医者意也”这句话出自东汉名医郭玉,是医学史上的名言,支持者以其为中医灵活处方、把握全局、辨证施治的象征,批评者以其为中医缺乏规范、不科学的象征。廖育群《医者意也—认识中医》[2]廖育群:《医者意也—认识中医》,广西师范大学出版社2006年版。专以此为书名,阐释这句话产生的背景与中医依靠“医者意也”所获得的顽强生命力。正如廖先生所言,“医者意也”刚开始的含义比较单纯[3]廖育群:《医者意也—认识中医》,第43—44页。认为“医者意也”出自《后汉书·郭玉传》,“不过是指医家的注意力”,笔者对此不敢苟同。《后汉书·郭玉传》已有“神存于心手之际,可得解而不可得言也”,与后世许胤宗、孙思邈的表述无大异。若专指注意力,则何出此言。,后世医家不断赋予其新的含义。笔者认为,此段话在中古时期的主要含义就是医学玄妙,可意会不可言传,医家技艺的精进全靠个人领悟。研究者可以从多角度理解这句话,但是就本文所讨论的医患关系而言,很明显,可意会不可言传的医学是拒绝规范化的,而规范化正是全民医疗所必需的。

2.理想化的医人培养模式难以大规模培养医人队伍

全民医疗还要求一定规模的医人队伍,这一点在中国也缺乏合适的土壤,民间医人不少,但是合格医人占多大比例是很成问题的,相关问题于赓哲《唐代疾病、医疗史初探》第三章“民间医人水平评估—由‘福医’、‘时医’现象说起”已有论述,兹不赘。值得关注的是中国传统医学对合格医人的要求极高,追求的是精品而非规模化产品,孙思邈《千金翼方·自序》:“夫医道之为言寔惟意也。固以神存心手之际,意析毫芒之里,当其情之所得,口不能言。数之所在,言不能谕。然则三部九候,乃经络之枢机,气少神余,亦针刺之钧轴,况乎良医则贵察声色,神工则深究萌芽。心考锱铢,安假悬衡之验;敏同机骇,曾无挂发之淹。非天下之至精,其孰能与于此?是故先王镂之于玉板,往圣藏之以金匮,岂不以营叠至道括囊真赜者欤!”[1]《千金翼方》,第2页。

这段话出发点仍然是“医者意也”,但是其着眼点在于强调医人领悟真谛之难,“非天下之至精,其孰能与于此”,若非天才很难成为“大医”。孙思邈对于培养“大医”提出过具体方案,《备急千金要方》卷1《大医习业》:“凡欲为大医,必须谙《素问》、《甲乙》、《黄帝针经》、《明堂流注》、十二经脉、三部九候、五脏六腑、表里孔穴、《本草》、《药对》、张仲景、王叔和、阮河南、范东阳、张苗、靳邵等诸部经方,又须妙解阴阳禄命、诸家相法及灼龟、五兆、《周易》、六壬,并须精熟,如此乃得为大医。若不尔者,如无目夜游,动致颠殒。次须熟读此方,寻思妙理,留意钻研,始可与言于医道者矣。又须涉猎群书。何者?若不读五经,不知有仁义之道;不读三史,不知有古今之事;不读诸子,睹事则不能默而识之;不读内经,则不知有慈悲喜舍之德;不读庄老,不能任真体运,则吉凶拘忌触涂而生,至于五行休王、七耀天文并须探赜,若能具而学之,则于医道无所滞碍,尽善尽美矣。”[1]《备急千金方》,第21页。

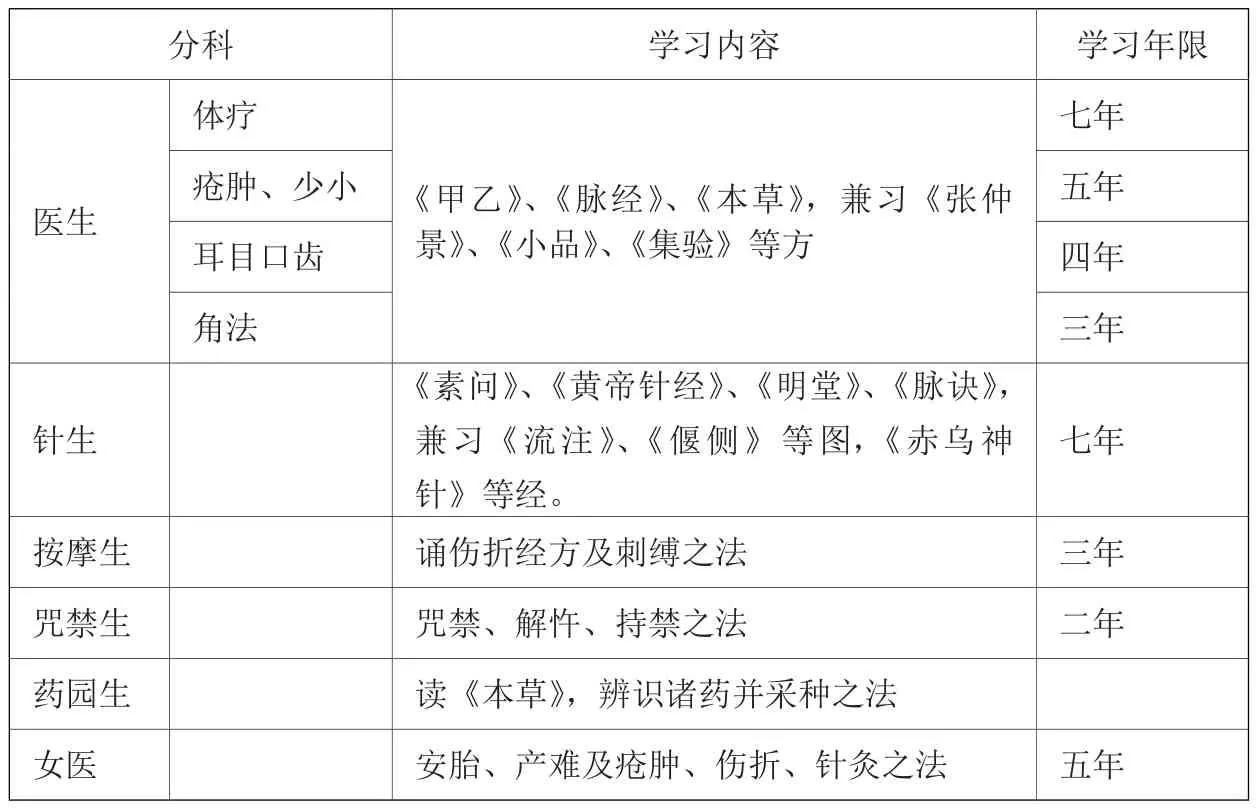

孙思邈还对医德提出过较高要求,这是治医史者众所周知的,兹不赘。这里重点谈的是他对医人知识储备的要求—医学、阴阳、儒、道无所不包,读完这些书并掌握相关技艺需要多长年限,没有明确记载,但是唐代官医教育制度可以从侧面提供一个衡量标准,兹以《天圣令》复原唐《医疾令》和《大唐六典》卷14太医署条为依据列表如下:

表1 唐代官医学习期限一览表

可以看到,官方医学校中较为简单的科目学习期限自二年至五年不等。而“医生”与“针生”是重点教育对象,学习期限一般在七年左右,“医生”与“针生”的学习内容还不及孙思邈心目中医人必学内容的零头,已经需要七年,那么完成孙思邈的要求岂不已人届中年?孙思邈本人就是中年以后出名的,估计这就是他个人经验的总结。这是一种理想化建议,包含着将医人队伍提升到兼儒兼医层次的希冀,但是当时医人阶层是鬻技阶层,且文化程度参差不齐,很难有人可以做到,这也就是孙思邈、王焘们慨叹“世无良医,枉死者半”的原因。笔者并不认为孙思邈的教育计划真的付诸实施过,而是要强调指出其心态—对灵性、学习内容的要求如此之高,他在提出这些要求的时候显然并未考虑过规模化培养医人团队的效率问题。这原本也不是应该由医人们考虑的问题。

学界对于近代西方医院进入中国后的医疗空间问题比较关注,以杨念群《再造病人》[1]杨念群:《再造病人》,中国人民大学出版社2006年版。为例,第二章“对陌生空间的恐惧与接纳”主要阐释的是西方医疗空间进入中国后国人对西医封闭医疗空间的恐惧和医院治疗“委托制”、脱离家人视野的不理解,伴随着当时民族主义的高涨,在晚清社会形成了众多有关西医医院的想象与谣言。面对抵制,西医不得不做出一些调整。但是笔者要从另一个角度来看待这个问题,医疗空间不是标志中西医疗模式的鸿沟,中国历史上并不缺乏类似“医院”这样割裂患者与家庭关系、独立封闭的医疗空间,中国诞生不出近代意义上医院的原因是中国传统医学的封闭式诊疗模式。

中国传统医学模式的空间问题是很灵活的,医人和患者都有可能在自家或者对方家中或者是第三方空间(例如药肆)实施医疗行为,患者的家属有时也会被摒弃在外,例如北魏僧鸾《调气方》中提出的助产方式基本原则就是在整个过程中将产妇家人完全隔离,不许他们参与,目的是避免“傍人扰扰,令其惊怖;惊怖畜结,生理不和,和气一乱,痛切唯甚”[1]《外台秘要》卷33《〈产乳〉序论三首》,第924页。。这种隔离一直持续到产后调理。《隋书》卷73《辛公义传》:“暑月疫时,病人或至数百,厅廊悉满。公义亲设一榻,独坐其间,终日连夕,对之理事。所得秩俸,尽用市药,迎医疗之,躬劝其饮食,于是悉差。方召其亲戚而喻之曰……诸病家子孙,惭谢而去。”[2]《隋书》卷73《辛公义传》。也是脱离患者家人控制的医疗行为。

患者迎医入门是常见现象,如《太平御览》卷265王隐《晋书》曰:“陶侃,字士衡,鄱阳人。为郡主簿。夫人病,欲使主簿迎医于数百里。天大寒雪,各辞,疾召侃使行,侃曰:‘资于事父以事君。夫人亦当父母,安有父母之病而闻迎医不便行也?’”[3]《太平御览》,中华书局1960年版,第1239页。《贞观政要·孝友》:“司空房玄龄事继母,能以色养,恭谨过人。其母病,请医人至门,必迎拜垂泣。”[4]《贞观政要》,上海古籍出版社1978年版,第160页。

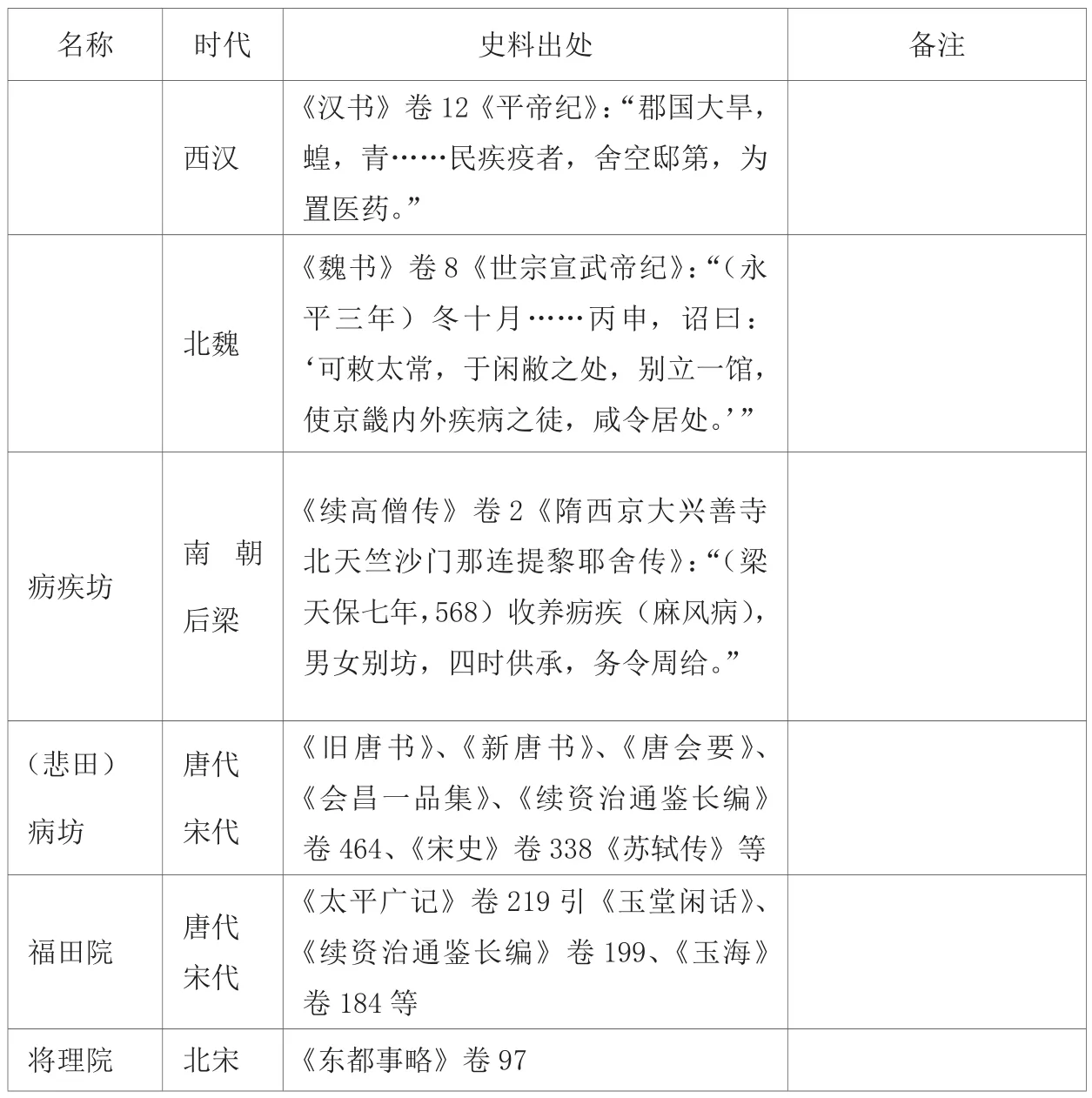

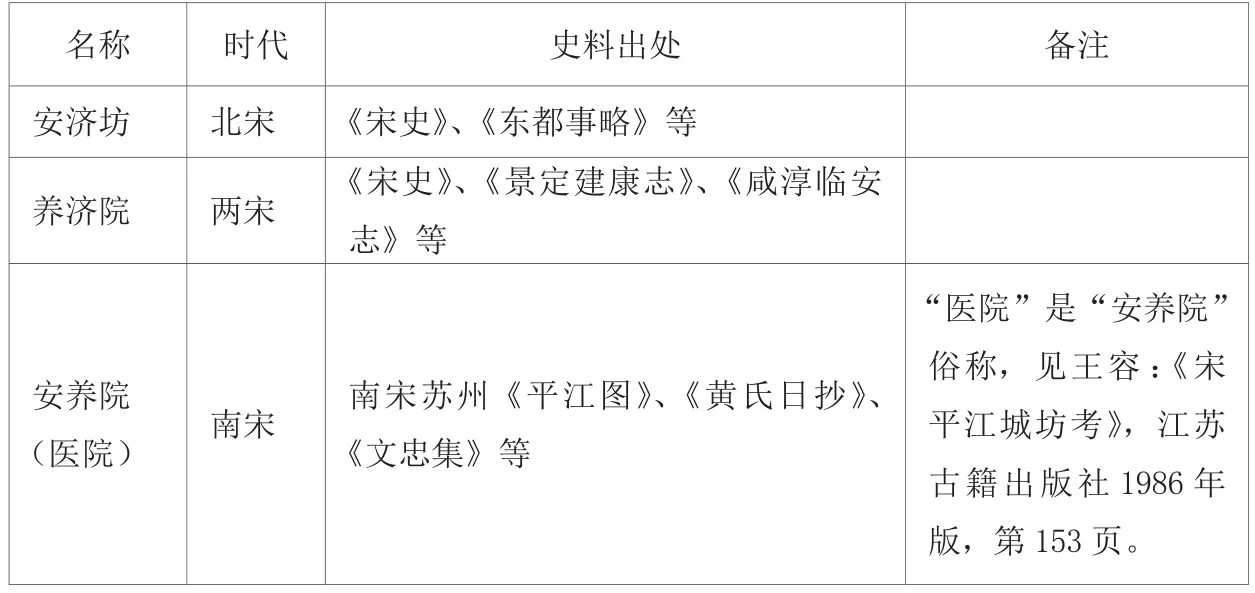

同一个医人也可能上门医疗,也可能在家接诊,例如《唐国史补》卷中记载有人登门求名医王彦伯医治:“郑云逵与王彦伯邻居,尝有客来求医,误造云逵门。云逵知之,延入与诊候曰:‘热风颇甚。’客又请药方。云逵曰:‘某是给事中,若觅国医王彦伯,东邻是也。’客惊走而出。”[5]《唐国史补》,第33页。此为乌龙事件,但既然病者敢于登门,邻居郑云逵也敢装模作样模仿王氏诊病,可见王彦伯在家接诊乃是常事。同一个王彦伯,也常被迎到病家诊疗,《太平广记》卷306“卢佩”条引《河东记》:“(卢佩)将欲竭产以求国医王彦伯治之。彦伯声势重,造次不可一见,佩日往祈请焉。半年余,乃许一到。”[1]《太平广记》,第2426页。前揭杜式行为中迎医、就医都是常见行为,所以说中国传统医学诊疗模式中空间问题并不重要,原本就无一定之规。而且中国历史上也不乏类似医院的组织,笔者将汉—宋之间出现的“医院”排列成表2:

表2 汉—宋之间“医院”一览表

续表

另外,还有一些民间组织也许具有部分医疗功能,但是证据缺乏,无法列入,比如唐代的药方邑。“药方邑”应属于社邑之一种,见于库木吐拉所出大谷文书8047号《唐大历十六年(781)三月杨三娘举钱契》:“大历十六年三月廿日,杨三娘为要钱用,遂于药方邑举钱壹阡文……”大谷文书8056号《唐大历十六年(781)六月米十四举钱契》:“大历十六年六月廿日,米十四为要钱用,遂于药方邑举月抽钱壹阡文……”两件文书均出土于库木吐拉废寺遗址,刘安志、陈国灿《唐代安西都护府对龟兹的治理》:“‘药方邑’当是唐代龟兹地区佛寺内的一种慈善性组织,带有民间社邑性质,其主要活动是治病救人。”[1]刘安志、陈国灿:《唐代安西都护府对龟兹的治理》,《历史研究》2006年第1期。案佛寺常有悲田病坊,然官府亦曾有病坊之设,杜正干《唐病坊表征》总结唐代官办病坊共有三次高峰,分别为唐玄宗、唐肃宗、唐武宗时期。玄宗时期官办病坊可能并未将民间与佛寺之间的医疗关系完全切断,而安史乱后龟兹悬隔坚守,肃宗重置官办病坊的指令在此可能并未得到遵行,所以在文书中药方邑与佛寺密切相关,杜正干根据P.2862+P.2626号《唐天宝年代敦煌郡会计牒》总结官办病坊资金来源有二:“一是病坊作为敦煌郡官署衙门,当由官府供给糜食和杂物……二是病坊用官钱出贷生利。”[1]杜正乾:《唐病坊表征》,《敦煌研究》2001年第1期。则民间医疗组织可能也有类似措施,即一方面依靠佛寺供给,一方面依靠社邑“义聚”出贷牟利,因此笔者在此猜测,既然依托于佛寺,说明药方邑在医疗技术方面尚不能独立,它的主要功能可能是保障成员们的医疗费用,因此不能将其定性为真正的医疗机构。当然这仅是推测,尚需进一步详考。唐《大秦景教流行中国碑》证明基督徒也曾在中国从事医疗,他们是否将基督教的医疗模式带入中国,也是一个尚待考证的问题。

但是这些医疗组织基本上都是慈善机构,模式多半是“医院+贫困救济站”,因此与今天医院有所区别。更重要的是它们都没有能够持之以恒并且对中国医疗模式产生根本性的影响。究其原因笔者认为有如下几条:

第一,这些组织多半是官办机构或者宗教慈善组织,因此受政治、社会外在因素影响大。这其中最典型的是唐代的悲田病坊,它创办于佛寺,但是其管理权被官方褫夺,目的在于与僧团争夺民众。孙永如《唐代“病坊”考》[2]孙永如:《唐代“病坊”考》,《中国史研究》1987年第4期。、葛承雍《唐代乞丐与病坊探讨》[3]葛承雍:《唐代乞丐与病坊探讨》,《人文杂志》1992年第6期。、 杜正干《唐病坊表征》[4]杜正干:《唐病坊表征》,《敦煌研究》2001年第4期。、高濑奈津子《唐代悲田养病坊的变迁及其成立背景》[5]〔日〕高濑奈津子:《唐代悲田养病坊的变迁及其成立背景》,《佛教史学研究》2002年第1期。等对此已论述,兹不赘。笔者同意杜正干先生的结论:“毫无讳言的是,唐代病坊之设,基本上是官样文章。”宋代也有类似问题,徽宗时期官办医疗组织建设达到了一个高峰,这与徽宗本人的道教思想有关,但是和唐代一样,宋代官办组织缺乏效率且不能持之以恒[1]有关宋代医疗机构和慈善事业,请参见梁其姿:《宋元明的地方医疗资源初探》,《中国社会历史评论》第3卷,中华书局2001年版,第219—237页。,这是历史上绝大多数官办社会功能组织的宿命。

第二,中国传统医学缺乏医疗分工产生的基壤,阻碍全民医疗和医院模式。何谓“医疗分工”?它指的是医疗过程中各科之间、医药之间的分工合作,其知识体系要求是开放式的,其管理和学说要求是规范化的,这是全民医疗的需求,是医院成立的基石。西方教会医院成立之初即实现了集中治疗,教会体系下不存在保密现象,教士之间也有开放的合作,而中国传统医学的情况则比较复杂,一方面的确出现了医药分工,一方面名医们对此又持消极态度,而且行业保密色彩以及封闭式的诊疗模式始终未变,“医者意也”也拒绝规范化,所以缺乏医疗分工的基壤。

上古传说中,神农、巫彭等医学人物本身就是采药者,客观反映出当时医药不分家的状况。医药分工起自于何时已不可详考,此乃社会分工之一环,应该说具备积极意义,南朝梁代陶弘景《本草经集注》:“今诸药采治之法,既并用见成,非能自掘……众医都不识药,惟听市人,市人又不辨究,皆委采送之家。”

由此看来,那时就已经存在比较成熟的采—商—医患这样的药材流通渠道。但是陶弘景对于这种分工的态度值得玩味,他紧跟着就指出了其消极一面:“采送之家,传习治拙,真伪好恶莫测,所以有钟乳酢煮令白,细辛水渍使直,黄蓍蜜蒸为甜,当归酒洒取润,螵蛸胶着桑枝,蜈蚣朱足令赤。诸有此等,皆非事实,世用既久,转以成法,非复可改,末如之何,又依方分药,不量剥治。如远志、牡丹,裁不收半;地黄、门冬,三分耗一。凡去皮除心之属,分两皆不复相应,病家唯依此用,不知更称。又王公贵胜,合药之日,悉付群下。其中好药贵石,无不窃遣。乃言紫石、丹砂吞出洗取,一片经数十过卖。诸有此等例,巧伪百端,皆非事实。虽复鉴检,初不能觉。以此治病,理难即效,斯并药家之盈虚,不得咎医人之浅拙也。”[1]国图藏敦煌文书龙530号《本草经集注甲本残卷》第225—226行及235—237行。录文参《敦煌医药文献辑校》,第553页。

考察其语气,陶弘景使用了“全称性称谓”,指斥“采送之家”药学知识低下,甚至有很多造假行为,一般患者在剂量等问题上又缺乏常识,导致疗效受限。起码可以说他对医药分工是颇有微词的。

唐代孙思邈则基本上对医药分工持否定态度,《备急千金要方》卷1:“古之善医者,皆自采药……今之为医,不自采药……古之医有自将采取,阴干暴干皆悉如法,用药必依土地,所以治十得九。今之医者,但知诊脉处方,不委采药时节,至于出处土地,新陈虚实皆不悉。”[2]《备急千金要方》,第31页。

孙思邈对药材“自采”非常看重,将疗效不如古人的原因归结为医者不自采药,不熟药性,所以紧接着他下了一个重要的断语:“所以治十不得五六者,寔由于此。”[3]同上。

这是对医者不熟药性的指斥,也可看作是对医药分工的指斥。至宋代文彦博《节用本草图·自序》尚有云:“盖古医药率多自采。故桐君着采药录,备花叶形色,别其是非真假,用之决无乖误,服之感得痊愈。而又择郡国地产之良,及春秋秀实之候。今则不然,药肆不能尽识,但凭采送之人,医工鲜通本草,莫辨良苦之难,加之赝伪,遂以合和,以兹疗治,宜其寡效。”[1]〔日〕冈西为人:《宋以前医籍考》第20《诸家本草》,人民卫生出版社1958年版。

宋代医药分工已较成熟,城乡私营药肆比前代发达,四川等地已经形成规模很大的药市,文彦博在熙宁九年(1076)京师设立了“熟药局”,后来扩展为和剂局(负责制药)、惠民局(负责出售药品),面向百姓出售药品,并且相对应地编纂《太平惠民和剂局方》等方书,后来又“比诏会府,咸置药局”[2]《针灸资生经·原表》,文渊阁四库全书本。,历史上第一次全国范围内建立起官方药材制造、销售体系[3]相关问题可参见梁其姿:《宋元明的地方医疗资源初探》(载张国刚主编:《中国社会历史评论》第3卷,中华书局2001年版)、郑金生:《宋代政府对医药发展所起的作用》及张瑞贤:《试论北宋政府与医学的关系》(《中华医史杂志》1988年第4期)。。但是文彦博仍然对医药分工基本否定,案分工是医药事业进步的象征,但是名医、名人们对此表示反对,这是因为他们秉承的是古老传统—医与药被视为不可分割的整体,甚至药材有时还被赋予神秘主义的色彩,孙思邈《千金翼方》卷20《杂病》在叙述了一系列药方之后说:“此等多是上古圣仙愍苦厄人,遂造此方以救之,皆云买药不可争价,当知其深意云尔。”揣摸其语气,先是赋予药材神秘色彩,“买药不可争价”前面的“皆云”似乎是说这在当时已是为世人所认可的普遍现象。此说也许是受壶公故事影响,《太平广记》卷12引《神仙传》:“壶公者,不知其姓名也。今世所有召军符、召鬼神治病玉府符,凡二十余卷,皆出自公,故总名‘壶公符’。时汝南有费长房者,为市掾,忽见公从远方来,入市卖药。人莫识之,卖药口不二价,治病皆愈。语买人曰:‘服此药必吐某物,某日当愈。’事无不效。其钱日收数万,便施与市中贫乏饥冻者,唯留三五十。常悬一空壶于屋上,日入之后,公跳入壶中。人莫能见。”这就是医学象征“悬壶救世”的出处,壶公是仙人,轻财是中国神话体系内多数仙人的特征,因此唐人可能认为“争价”这种市井行为会破坏药材的神秘特性进而影响药性。在这种思想背景下药材交给市井之人、脱离医人掌控被视为是不可思议的。但医药分工能提高医疗效率,所以在中国还是继续走了下去(否则也没有同仁堂之类的成功),但是这个问题反映出名医、名人们的思想确实与全民医疗的需求(即效率需求)格格不入。还是那句话,他们对此缺乏思想动机。

更重要的一点是,中国传统医学一直到明清时期都没有改变技术保密、医人之间互相封闭的状态,民国著名医学家伍连德云:“数千年来,吾国之通病,偶有所得,秘而不宣,则日久渐就湮灭。”[1]伍连德:《论中国当筹防病之方实行卫生之法》,《中华医学杂志》1915年第1期。医人诊疗以师徒相随走街串巷或者坐堂为主,医人之间合作之案例比较少见,传统医患关系决定了他们习惯从他医手中“接手”,而不习惯于与他医“携手”。他们的知识是来自于家传或者师徒相授,对于个人技艺和经验有强烈的保密意识,对于医药分工也有部分人持保留态度,而且“医者意也”也与规范化技术要求相背离,而近代意义上的医院必须实行标准化管理、开放诊疗技术、实行紧密衔接的医疗分工,所以说中国这块土地上若没有外来因素刺激是不可能诞生真正意义上的医院的。

这里还牵扯到另一个重大问题,即中国传统医学的“辨证施治”诊疗模式—重视患者个人情况的调查,重视自然环境、气候的影响,重视个人体质的影响,同病不同治,同药不同病,以人为中心,而不是以病为中心,这就是席文们所羡慕的模式。但是这种模式笔者认为也与传统的医患关系息息相关,是中医精益求精追求个体医疗效果的产物,而且对医人的要求更高,更适应“医者意也”的发挥。兹事体大,不是本文可以解决的,请容以后再考。总而言之,按照中国传统医学的自然发展脉络,是不可能诞生出以全民医疗为目的的医院体系的。中国传统医患关系更像是一件精美的手工艺品,注重患者的感受,注重个体疗效,从身体到心理都予以关怀,但是却忽略了全民医疗效率问题,在中国古代这本不是一个严重的问题,因为传统的医患关系没有赋予医人这个使命。

近现代意义上的医院及其相关制度组织的原型诞生于中世纪,如前所述,这可能要归因于宗教传统。古老的医院到了工业化时代如鱼得水,它像工厂一样“维修”病人,以病为中心,而不是以人为中心,会在许多方面牺牲患者的利益,但是却满足了工业化社会最迫切的需求效率。

四、结语

陈寅恪倡导“了解之同情”,而中医又是如此奇特的一门学科,它从来没有割裂过自己与历史的联系,它的思想、技术都渗透着二千年前的血液。而现代医学是一门全新的学科,正如罗伊·波特在《剑桥医学史》中文版序言里所说:“在亚洲医学基本上原封不动地保持着它的古老传统,尊重古代的经典文献之时,今天的西方医学与众不同的是,在某种程度上它已背离了自己的传统,走向了新的方向。尤其是从16世纪文艺复兴以后,盖仑和其他希腊—罗马医学家的著作逐渐被抛弃,人们认为真理不是在于过去而是在于现在和未来;不是在书本中而是在躯体上;医学进步不是取决于更好地理解古代的权威而是取决于观察、实验、新事实的收集以及对病人生前和死后的密切检查。”[1]〔英〕罗伊·波特:《剑桥医学史》中文版序言,第3页。

当古老的中医需要回答“你能否为现代医学提供帮助”的时候,我们必须要明白这是以现代需求溯及既往。中医的行为方式自有其时代根基,它是农业静态社会的产物,现在要求它来满足西医这个工业时代产物的需求,追根溯源就变得极其重要。在史料话语权的迷雾作用下,尤其在近代中医阶层自觉不自觉按照“科学”面目打扮中医的背景下,展现在外来者面前的中医已不复旧日面目。本文目的就在于“复原”与“回答”。

受到思想、技术手段和经济生活的影响,世俗医者原本就不是中国古代医疗事业的唯一承担者,因此其医学思想、技术和医疗模式(当然包括医患关系)必然建立在这个前提之下。社会也好、医界本身也好,都没有对医者提出过“全民医疗”的要求。世俗医者缺乏宗教团体的支持,无法在经济上获得独立,故而高度仰赖市场生存,而权贵及富裕阶层则是他们的首选。由于医者有求于这些患者,再加上传统医学的学术篱笆比较低,所以患者及其亲友就成了医患关系中主动的一方,他们频繁试医、择医,导致医人出现了恶性竞争、技术保密等陋习,但是也有积极的一面,即在激烈的竞争下医人注重诊疗的个体疗效,以患者为中心,辨证施治,以至于对比现代医患关系显得温情脉脉。

但是占人口多数的下层民众是很难享受到这种温情的,他们或者求助于巫觋寺观,或者实施自救游离于医患关系之外,或者在求医问药过程中甚少有择医试医的资本,因此实在很难说上述那种以患者为中心的医患关系就是中国古代医患关系的主流,但是有趣的是史料展现在我们面前的的确是这种医患关系,这无疑是一个矛盾。这个矛盾产生的根源就在于现代人舍弃了历史上医患关系的种种,只关心我们所需要的那一部分,刚好中古的史料话语权始终掌握在士大夫阶层手中,两者契合,我们就将这种医患关系看作是中国传统医患关系的主流。

问题的关键就在于个体疗效和社会化全民医疗效率的矛盾之上,传统医学的主要特点是技术与诊疗模式的封闭,对医人个人素质有着极高的要求,所以建立一支成规模的合乎名医要求的医人队伍难上加难。封闭式的诊疗模式拒绝开放与分工,所以全民医疗的基石—医院也就不可能在中国诞生。尽管中国历史上屡次出现类似医院的组织,但无一不是昙花一现,从反面证明了这一点。“医者意也”和“辨证施治”产生的原因有很多,但是医患关系绝对是不可忽视的一宗。传统医学对于个体疗效是非常在意的,对于社会化效率则缺乏思想和技术的准备。现代人在思考传统医患关系的“现代化价值”的时候,万不可忽视其历史背景。

但是,传统医患关系中某些思想内核是完全可以继承的,比如以人为中心而不是以病为中心,注重环境与心理的影响等等。20世纪90年代以来出现了崭新的循证医学,大有取代传统诊疗模式之势,其原则是慎重、准确和明智地应用目前可获取的最佳研究证据,同时结合临床医师的知识与经验,尊重患者的价值观和意愿,将三者结合在一起,制定出具体的、尽可能完美的治疗方案,在“尊重患者的价值观和意愿”这一点上与中医医患关系原则相契合,传统医患关系的价值观可以在循证医学领域发挥价值。