阳光照耀乞力马扎罗

2015-09-10熊节

熊节

乞力马扎罗山位于肯尼亚与坦桑尼亚边界,山下有一个机场,但航班很少。很多游客会乘飞机到肯尼亚首都内罗毕,再乘六小时中巴到山下的摩西小城。

坦噶尼喀(坦桑尼亚的大陆部分)“一战”前曾是德国殖民地,我们在摩西住的旅社门口还挂着德国国旗,据说老板是当年德国殖民者的后裔。

乞力马扎罗是非洲第一高山,也是业余登山者能徒步登顶的最高山峰。每年6月至10月以及12月至次年3月雨水较少,最适合登山。虽说可以徒步登顶,却也不是随便闲庭信步就能上去的。登山者必须在公园管理处登记,并雇佣一支完整的辅助团队,才能开始攀登。这支辅助团队包括向导、背夫、厨师,甚至还有一名专职的侍者,负责吃饭时铺桌布和上菜。于是,连我在内一共五六个登山客,倒配备了近十个辅助人员。口舌伶俐、头脑精明的小伙恩诺克是向导,负责安排整支队伍的工作,以及陪着我们加油、打气、聊天。

一开始我对这样的安排很不适应,总觉得让一群本地人簇拥着、服务着去登顶非洲最高峰,是当年欧洲殖民者们的旅行方式。不过,出发不到半天,肩上的相机包就压得我脖子酸疼,恩诺克体贴地把包转移到了自己身上,然后继续给我们介绍路边的植物,我开始觉得有个向导还是不错的。当侍者把浓稠的玉米汤和咖喱烩菜端上晚餐桌,饥肠辘辘的我们已经清晰地意识到这么一支团队的必要性。

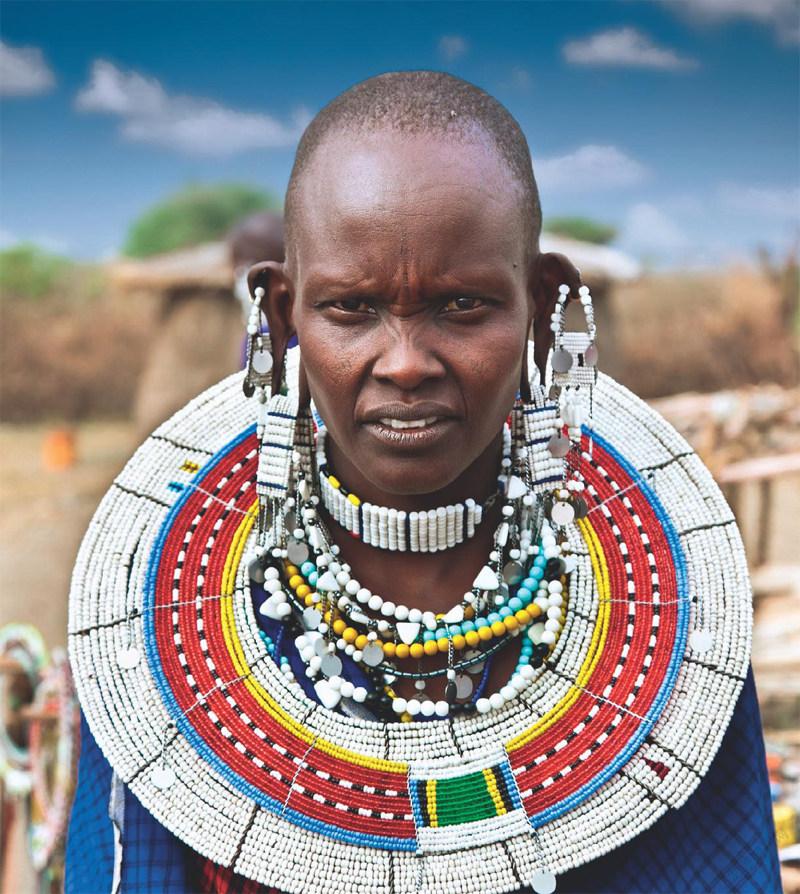

恩诺克的副手穆特是马赛人的后裔,身上总是披着一件红色的舒卡。马赛人是18世纪时才从埃塞俄比亚高原迁徙到肯尼亚与坦桑尼亚草原的游牧民族,他们穿色彩鲜艳的服装,女性会用饰物将耳廓拉长直至两耳垂肩。随着塞伦盖蒂和安博塞利草原成为旅游胜地,很多马赛人也逐渐成了专职的“演员”。穆特说,他不喜欢那种为游客表演“民族风情”赚钱的生活。

登乞力马扎罗山共有6条路线,我们选择的是有“可口可乐路线”之称的马兰古路线(Marangu)。第一天的7公里路程,是从马兰古大门到海拔2720米的曼达拉营地,一路都在郁郁葱葱的森林中穿行,不像登山,倒有点春游的感觉。

第二天,走出营地,周遭的景色完全变了样,遮天蔽日的乔木消失无踪,变成矮小的灌木与高草丛,顶着当头的烈日行走,虽然海拔高,还是很快就热得浑身冒汗。恩诺克和穆特不时跟我们说“坡利,坡利”——慢慢走,慢慢走。这一天的路程是11公里,从曼达拉营地上升到海拔3720米的霍伦博营地,虽说山路坡度不大,但若是心急走得太快,难免会有高原反应,于是一路上我们就听见各个团队的向导在跟队员们嘱咐“坡利,坡利”。

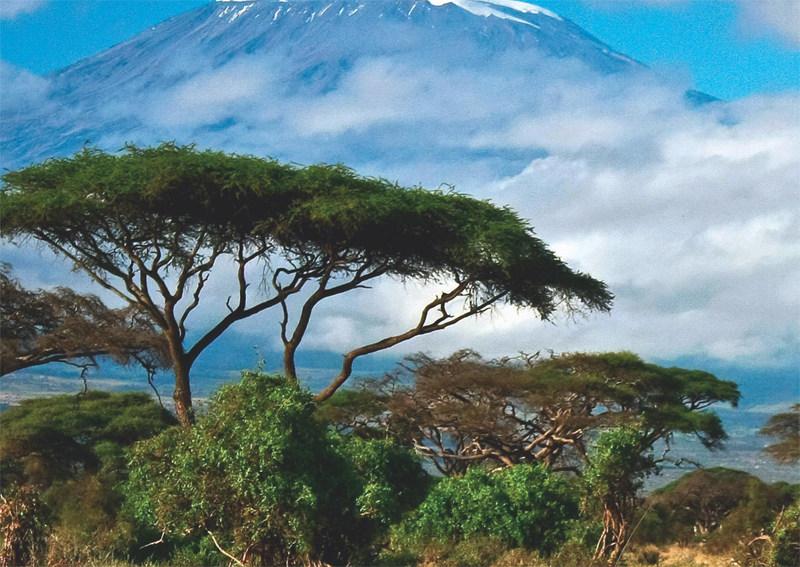

由于海拔落差大,登乞力马扎罗的路上会经过热带雨林、高山灌木林、高山草原等不同的植被。在热带雨林区,会看到青长尾猴、黑白疣猴等灵长类动物,以及乞力马扎罗特有的凤仙花、海神花和菊科植物。第二天进入高山灌木区,则可以看到半边莲和木本千里光等巨大的本地植物。

“爬山是这样,人生也是这样呀,”坐在路边休息的时候,恩诺克说,“有什么事情一定要急匆匆的呢?别着急,慢慢来,‘坡利,坡利’,这是乞力马扎罗教我们的。”

“这是斯瓦希里语吗?”我问。斯瓦希里最初是阿拉伯商人乘着季风在非洲东海岸往返贸易时发明的一种语言,后来德国殖民者将其整理、完善,成了坦桑尼亚、肯尼亚、乌干达等东非国家通用的官方语言。

马赛人是东非现在依然活跃的最著名的一个游牧民族,主要生活在肯尼亚的南部及坦桑尼亚的北部。马赛人的装束很显眼,女性多穿“坎噶”,颈上套一个大圆披肩,佩戴夸张的耳饰。

“是的。”恩诺克笑眯眯地说,“你知道最有名的一句斯瓦希里语是什么吗?提示:电影,迪士尼,狮子……”

“哈库娜玛塔塔!”几个人一起喊出声来。

“对啦!哈库娜玛塔塔,‘没问题’!《狮子王》的故事就发生在我们坦桑尼亚,荣耀石就在塞伦盖蒂草原,还有那张大海报,背景就是乞力马扎罗。‘坡利,坡利’,慢慢来;‘哈库娜玛塔塔’,一切都会没问题的。这就是我们坦桑尼亚人的人生哲学。”听到这儿,一直静静坐在旁边的穆特开始唱起歌来:“Jambo, jambo bwana……”背夫和其他团队的向导也加入进来,汇成了悦耳的小合唱,游客们打着拍子,“……Kilimanjaro? Hakuna matata!”一首《乞力马扎罗之歌》唱完,大家开心地鼓掌欢呼,登山的疲劳被扔到了九霄云外。

晚上,我们到达霍伦博营地,这里是几条登山路线交汇的地方,比曼达拉营地热闹不少。这天恰好是平安夜,晚餐时,不知是谁起了个头,一屋子天南海北不同肤色的游客开始互道“圣诞快乐”,直到天色尽黑,几间帐篷里仍然传出欢快的歌声。

第三天,计划是在霍伦博营地休整,适应海拔,但我们还是早早起身去看日出。红日缓缓从远方的地平线上升起,照着半山的云海,不断变幻着形状与色彩。穆特伸手朝我们背后一指,回头看,基博峰正从背后的小山中露出头来,被朝阳染成一片绯红。

吃过早饭,背夫、厨师和侍者留在营地休息,恩诺克和穆特带我们去散步。因为要适应海拔,这天走的是一条平坦、轻松的路,只是在山坳间左转右绕。刚出营地,乱石嶙峋的马文济峰就在右侧显出了全貌,而左侧的基博峰还是只露出白雪皑皑的顶端。转过最后一个垭口,眼前突然变成一片开阔的戈壁滩,整个基博峰一览无遗。定睛细看,戈壁滩上蜿蜒着一条游丝般的小路,路上来往的行人几乎已经看不清了。

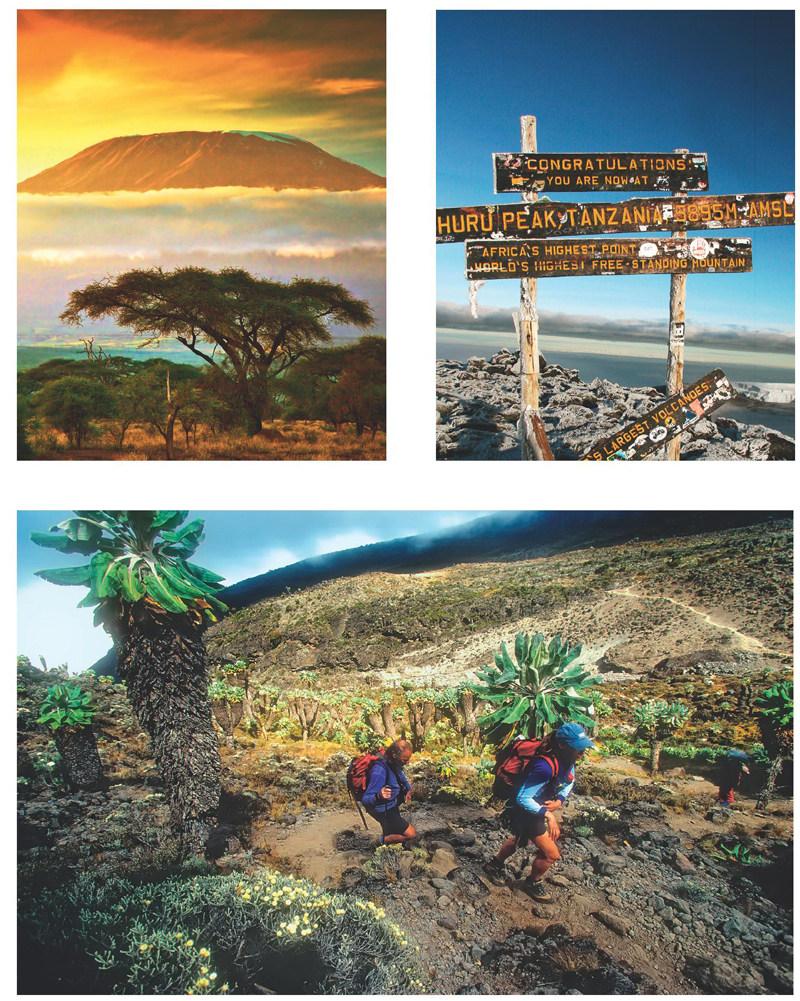

基博峰是乞力马扎罗的主峰,海拔5895米,是一个休眠火山口。坦桑尼亚独立之后,将基博峰更名为“乌呼鲁峰”,意为“自由”。海明威的小说《乞力马扎罗的雪》中脍炙人口的赤道雪山,描写的就是这座山峰。

“明天我们就走那条路到基博营地,然后就登顶啦!”恩诺克的语气非常轻松,我顺着他的指点,勉强辨出主峰脚下一点隐约的蓝色,那是营地的屋顶。我寻找着雪峰上若隐若现的人迹,暗自估计从营地到峰顶的距离,对自己能否成功登顶充满了怀疑。

Lonely Planet的东非向导书上说,从霍伦博营地到基博营地之间的这段路会经过“如同月球般荒凉”的高地沙漠带。这个形容多少有点夸张,因为即使在海拔四千米以上,路边仍有不少低矮灌木和苔藓,偶尔还能看见一两朵白色小花。不过大多数时候只有岩石与砂砾,单调的景色,加上高山缺氧,走着走着便觉得有些恍惚,渐渐听不到周遭的人声,只听见自己的呼吸,脑子里开始冒出些奇怪的念头:我是谁?我为什么在这里?我想要做什么?正胡思乱想,看见路旁空地上有人用石头摆出的字母,于是我们也嘻嘻哈哈地搬石头摆出字母来拍照,努力把高山反应丢开。

6点吃晚餐,和前几天的轻松愉快截然不同,恩诺克的态度变得很严肃,嘱咐我们说:“多吃一点,吃不下也尽量多吃一点,登顶很辛苦的。”吃完饭,他开始介绍登顶的安排:“现在马上回去睡觉,我们夜里11点起床,11点半出发。路程不长,只有3.5公里,但是海拔高,坡陡,得慢慢走,需要6个小时。如果刮风的话可能会很冷,把所有厚衣服都穿起来吧。”

上左 登山过程固然辛苦,但是当看到喷薄而出的红日或是漫天铺展的晚霞时,心中涌起的只有感动。上右 不同的登山路线会有相应的提示,蓝天映衬着雪山,矗立着的木牌也给登山客以力量。下 登山路途难免崎岖,结伴而行的登山客们互相鼓励,奋力前行。

Tips

关于登山路线

每年大约有15000人试图攀登乞力马扎罗山,其中大约40%的人能成功登上顶峰。

乞力马扎罗不允许游客单独攀登,需要联系徒步旅游公司,配备至少一名向导和一名搬运工。

到达顶峰有三条相对比较容易的路线:马兰古(Marangu)、马切姆(Machame)和翁背(Umbwe)。其中马兰古最为流行,标准行程为5天4夜,费用大约每人800美元起,含公园门票。向导的小费50 ~100美元,搬运工50美元。

其他攀登路线相对困难,尤其是从冰川一侧攀登,得是专业登山人员才行。

关于所需装备

走马兰古等三条路线一般不需要专业登山设备,一些基本的户外装备就可以胜任:登山鞋、厚袜子、登山杖、太阳镜、帽子、羽绒衣、羽绒手套、羽绒睡袋(山顶温度最低可达-30℃)、户外雨衣、保温水壶、手电、电池,还有指星仪。

登山体力消耗非常大,可准备巧克力、葡萄糖等。另外要携带防晒霜、护肤油等。

普通人在向导团队的协助下,大多都能登顶乞力马扎罗,无须专业级别的技巧与体力。这次登顶的路上,我们就遇到了老人、儿童、体重超重者,甚至膝盖有伤的人。

不过,即使是难度较低的马兰古路线和马切姆路线(Machame),也还是有大约1/3的游客无法成功登顶。在登山之前的一两个月,可以集中做些有氧训练,增强耐力,也助于克服高山反应。登山途中每天的消耗都很大,即使胃口不好也要尽量多吃,为登顶之夜积蓄热量。

深夜,我们从海拔4750米的基博营地出发,沿着陡峭的“之”字型山路上行,很快疲劳就席卷了全身,只剩下机械的动作:向前走,停一停,转身,向前走,停一停,转身……走到拐角处,上下张望,只见山下有数不清的登山头灯在闪烁,山上也有星星点点的灯光,一直延伸到夜空中。

不知走了多久,我觉得有点不对劲:“恩诺克,你不是说只有3.5公里吗?”恩诺克“嘿嘿”一笑,搂着我的肩膀,指着远方说:“看见那边的灯光了吗,山脚下那边就是肯尼亚。这边可以看到摩西城的灯光,很美吧?好了,我们继续走吧,站太久会冷的。”

愈往上走便愈发困难,大家不再说话,一阵睡意袭来,我竟然一边走一边打起瞌睡。恩诺克好像背后长眼似的,回过头来提醒我们:“不要打瞌睡,醒过来,醒过来。”我强打精神,开始在脑子里做算术:每一步会消耗多少卡路里,会堆积多少乳酸,需要多少氧气来完成氧化……我发现自己的步子迈得越来越小,停下来喘气的次数越来越频繁。这样还能坚持多久?

营地是登山客们恢复体力的地方,在营地一定要注意吃饭和休息,为最后的登顶积蓄力量。

一个女队友实在支撑不住,一屁股坐在地上,哭起了鼻子。“你看,顶峰马上就到了。”恩诺克对她说。果真,前方不远处,本来“之”字型排列的灯光变得零散,接着消失无踪。发现登顶的希望近在眼前,我们又生出动力,站起身,吃一块巧克力棒,束紧背包,继续前行。

最后的两三百米走得尤为痛苦。脚下已经没有了路,只能在铺满积雪的岩石之间跨过,没法再用小步挪动的策略,每跨一块石头都得大喘几口气。加上山顶就近在眼前,更觉得这段路简直长不可耐。

登上山顶,朝阳恰好从对面的马文济峰背后升起,将云霞映成一片绯红,伴着游客们的阵阵欢呼声,金灿灿的阳光照亮了我们身后基博峰火山口里的积雪。这一刻,我脑海里就一个念头:值了,这一夜的辛苦,这几天登山的疲劳,全都值了。

回到基博营地,侍者端给我一杯酸甜爽口的“乞力马扎罗啤酒”。抓着杯子猛灌了几口,我问恩诺克:“从这儿到山顶到底有多远?”恩诺克鬼笑着说:“这是乞力马扎罗的秘密……”

编辑 刘芳