略论减刑、假释中民事责任情节的改进

2015-09-08蒋凌申

蒋凌申

略论减刑、假释中民事责任情节的改进

蒋凌申1, 2

(1.福州大学 法学院,福州 350108;2.北京师范大学 刑事法律科学研究院,北京,100875)

现有减刑、假释规则中民事责任情节的设计,存在忽视财产刑挤压民事责任、矮化民事责任地位,以及加剧“花钱买刑”质疑等弊端。民事责任补救影响减刑、假释是刑民责任互动的延续,其机理在于民事责任补救能减轻社会危害性,反映认罪、悔罪程度,并弥补刑罚不足,但须以减轻刑罚作为鼓励并控制在合理限度内。现有民事责任情节设计具有填补法律空缺,接轨量刑规范化等积极意义,但仍需进一步改进。

减刑;假释;民事责任补救;刑民责任互动;量刑规范化

减刑、假释的民事责任情节不是刑法直接规定的裁量情节,而是由最高人民法院《关于办理减刑、假释案件具体应用法律若干问题的规定》法释〔2012〕2号 (以下简称“《规定》”)第2条第3款所确定,即“罪犯积极执行财产刑和履行附带民事赔偿义务的,可视为有认罪悔罪表现,在减刑、假释时可以从宽掌握;确有执行、履行能力而不执行、不履行的,在减刑、假释时应当从严掌握。”该规定虽在健全刑罚执行制度、完善被害人保护等方面有重大意义;但由于理论和实务研究普遍忽视刑罚执刑阶段的刑民责任互动,导致该规则虽然漏洞明显,却没有引起足够的重视。本文将基于对该制度弊端的分析,探索其中的理论机理,提出改进意见。

一、现有减刑、假释规则中民事责任情节的漏洞与弊端

(一)忽视财产刑对民事责任的挤压

从文意上看,“罪犯积极执行财产刑和履行附带民事赔偿义务的,可视为有认罪悔罪表现”至少有两种弊端:①“积极执行财产刑”(以下简称“财产刑情节”)与“积极履行附带民事赔偿义务”同时作为前提条件,将加剧“刑”与“赔”的冲突;②“民事赔偿”只是“附带义务”,易造成财产刑优先的误解,两厢结合将导致“民事责任优先原则”被规避。

实践中,由于刑罚的最强制性与最严厉性,刑事责任将不可避免地挤压民事责任的实现空间:其一,刑事责任剥夺被害人的金钱、自由和生命后,致使被告人(罪犯)的民事责任履行能力降低;其二,刑事责任完全负担会进一步激化矛盾,刺激被告人逃避民事责任。减刑、假释规则中的“刑赔冲突”则更为剧烈,罪犯既要“执行财产刑”,又要“履行附带民事赔偿义务”,难度陡增;而仅实现某一情节却又不能满足要求。因此,当罪犯无法同时负担财产刑和民事责任时,就会失去赔偿减刑的动力,转而拒绝赔偿,进而消极改造。

在财产刑与民事责任之间,最高人民法院《关于贯彻宽严相济刑事政策的若干意见》法发〔2010〕9号(以下简称《宽严相济意见》)曾采用择一的方式,即“积极主动缴付财产执行财产刑或履行民事赔偿责任”。司法实践实际上也未将“两者同时具备”作为必要条件,而是将财产刑与民事责任的金额进行合并,根据罪犯缴纳金额的比例作为减刑、假释幅度的量化依据。这实际上脱离了“积极执行财产刑和履行附带民事赔偿义务”的字面约束;但民事责任与财产刑的性质迥异,用“钱”来一体评价,不仅悖刑民法律的基本精神,也让“民事责任优先”原则面临被规避的巨大危机。

“民事责任优先”毕竟是以“行为人财产”为前提的①。实践中,服刑罪犯的个人财产经强制执行后已所剩无几,用于财产刑和民事赔偿的钱款多由亲友代为缴纳,而亲友财产“不属于”行为人财产,这给相关机关规避该法律约束提供了漏洞。不少亲友在缴纳钱款时会特别强调是用于财产刑而非民事赔偿,以期能“讨好”减刑机关获得更多的“宽恕”;而多收取罚金也恰符合某些机关的需求。于是,“尊重”出钱人意见,就成为部分有权机关堂而皇之规避“民事责任优先”的借口,将缴纳款项优先充为罚金,这在实践中也已不乏其例。实际上,《规定》的行文表述也有着不良的误导,毕竟民事责任只是“附带义务”。

(二)在文义上矮化民事责任的地位

《规定》使用“附带民事赔偿义务”的表述,带来巨大的规则弊端与观念偏见——微观而言,民事责任在减刑、假释规则中的地位被财产刑所压制;宏观来看,一旦“附带民事赔偿义务”成为普遍承认的术语,民事责任将在法律上被矮化为刑事责任的附庸,助长了刑事本位主义。

“附带”有两层含义:其一是顺便的,补充的;其二是非主要的[1]427。这既是公众对“附带”一词的日常理解,也是刑事附带民事诉讼中“附带”的本意。附带民事诉讼的确是“非主要”的,有的甚至不会被提起,如适用刑事和解的、被害人不愿提及的等等都是重要原因。但附带民事诉讼的“补充性”、“非主要性”,不等于民事责任就是“附带”角色,因为不论刑事法还是民事法,刑民责任“并重”都是法律的基本精神。但“附带民事赔偿义务”将“附带”的修饰对象从“程序”、“判决”转向“责任”,也将民事责任推向“顺便”或“补充”的地位,进一步弱化民事责任的观念地位。

当然也有观点认为,“附带民事赔偿义务”可以和“刑事附带民事诉讼”较好的衔接,保持逻辑连贯。但需注意的是,并非所有民事责任都通过刑事附带民事诉讼来解决,如刑事和解案件;根据新刑诉法解释,属于“被告人非法占有、处置被害人财产的”则不属于提起附带民事诉讼的范围,所以《人民检察院办理减刑、假释案件规定》(简称《检察院规定》)就明确将“附带民事裁判”和“退赃退赔”在减刑、假释规则中进行区分的。这些未通过附带诉讼解决的民事责任,在未完全实现的情况下,更需要法律的进一步保障。因此,民事责任与“附带民事诉讼”并无必然联系,但《规定》移花接木地重组出“附带民事赔偿义务”一词②。不仅误读了法律,也矮化了民事责任地位,既滋长刑事本位主义观念,还提供了不良的误导,将是危害深远的“术语”。

(三)并入财产刑情节加剧“花钱买刑”的质疑

虽然财产刑与民事赔偿同以罪犯的财产为标的,同样存在“空判”的实践难题,但两者间有着本质性的差异,与刑罚的互动上也有着根本区别。完全不具备将“赔偿减刑”与“履行财产刑减刑”进行等同评价的前提。

“赔偿减刑”是行为人通过积极赔偿或获得被害人谅解,国家以此为前提在合法限度内减轻刑罚的量刑举措,在实践中已经广泛应用,并逐渐得到理论的认可(后文详述)。在运作机理上,“赔钱减刑”是国家对积极赔偿行为的认可,而且即便罪犯是通过“赔钱”来降低刑罚,但“收钱”的被害人无“卖刑”的权力,有刑罚权的国家没有“收钱”的事实,刑钱交易无从谈起。(见图1)所以就有学者认为,“赔钱减刑”并非单靠外部制度强加推行,而是有内在合理诉求推动,这是其具备顽强生命力的重要原因,法官只是尊重并引导了这种诉求[2]。将“赔偿减刑”说成“花钱买刑”,除了表述形象外其实很为牵强,但“赔偿减刑”在“公权力表现差强人意,民众满腹疑虑的法治环境下”[3]41,仍应当保持必要的谨慎。

“履行财产刑减轻监禁刑”的做法则完全不同,在刑罚理论上也存在难以协调之处。财产刑与监禁刑同属于刑罚都由国家执行,在“收钱”与“卖刑”主体一致的情况下,“刑钱交易”的嫌疑是难以摆脱的。其次,财产刑与监禁刑的适用依据和执行方式均彼此独立,在刑罚执行阶段,财产刑与监禁刑已完成裁量,履行财产刑不足以降低监禁刑所对应的社会危害性,更不能以此作为减轻监禁刑的依据。最后,“赔偿减刑”有保护被害人的价值,即便有对罪犯不公的质疑,却有保障被害人的公平价值来衡平,因此可为社会正义观所接受;而“履行财产刑减轻监禁刑”则是刑罚履行方式的交易,其价值正当性难以成立,因为避免财产刑“空判”的价值显然不足以对抗刑事公平的价值,是真正的“花钱买刑”,将其与“赔偿减刑”一体评价,难免加剧后者的正当性危机。(见图2)

民事责任情节减刑模式(图1) 履行财产刑减轻监禁刑模式(图2)

二、民事责任补救影响减刑、假释的机理

民事责任补救影响减刑、假释的机理在于刑民责任互动。所谓刑民责任互动,具体是指以减轻刑罚为鼓励,促使犯罪嫌疑人、被告人积极履行民事赔偿义务,达到被害人保护的目的;而通过民事责任补救,又能降低行为的社会危害性,进而减轻(免除)被告人(罪犯)的刑事责任和刑罚。该机制力求平衡被害的救济保护和犯罪的惩罚预防,最大限度恢复社会关系,其依据在于刑罚报应的正当性与预防犯罪目的的合理性。

(一)民事责任补救影响刑罚轻重的法理依据

刑事损害赔偿责任制度的初衷在于救济被害人,但却长期面临刑附民判决履行难、执行难的困局。随着民事法律制度完善、公民私权意识觉醒,以及被害人保护运动兴起,利用刑罚减轻鼓励民事责任履行成为立法和实践的不得已选择,并在维护法律整体权威和改变救济难方面收获良好效果,其理论依据也日趋完善,并在法理上逐渐得到认可:

1. 民事责任补救可以减轻行为的社会危害性

“赔偿并不能抹煞错误的存在,但却常常能减轻痛苦,而且对于罪犯改过自新复归社会具有真正价值”[4]27。民事责任补救可以对犯罪后果进行一定程度的修补,挽回被害人的损失,降低行为的社会危害性,使遭到破坏的社会关系得到修复③。“积极退赃、赔偿损失与挽回损失的行为,通过与结果不法相抵消,减少了损害结果,特别是在财产犯罪中,成为减少不法的情节”④。

2. 履行民事责任是行为人认罪、悔罪的重要表现

真诚的反省、悔罪与赔礼道歉能够表明犯罪人再犯罪的可能性小,因而是减少预防刑的情节[5]。“认罪、悔罪”是人身危险性的重要评估指标,既是诸多减轻处罚情节的基本前提,还是刑罚教育功能——罪犯改造效果的最终体现,是减刑、假释的必要条件。“认罪、悔罪”的内涵十分丰富,其中“被告人是否竭尽其经济能力进行赔偿,是认定其是否积极主动、是否真诚悔罪的重要因素”[6]85,对“真诚悔罪”的被告人予以从轻处罚符合刑罚教育改造的基本精神。反之,有能力履行而不履行民事赔偿义务的,则凸显抗拒改造的主观恶性,予以从严掌握也是理所当然。

3. 民事责任补救须通过减轻刑事责任的鼓励来实现

行为人悔罪服刑并积极赔偿;被害人精神创伤得以抚慰,物质损失得到赔偿,是刑事案件处理的最理想状态。然而,刑附民判决执行难的现状致使上述设想难以实现,成为影响我国刑事司法公正的顽疾。此中,除仇恨情绪外,经济能力制约、观念偏见等都是重要因素。随着被害人保护压力的增大,那种无视附带民事判决执行难的实际,放任刑事责任挤压民事责任的做法招致诸多批判,刑罚促进民事赔偿的“第三轨”功能得到重视和承认⑤,以减轻刑罚为鼓励,促进被告人(罪犯)积极履行民事责任,让案件解决同时收获法律效果和社会效果。所以,与其说是“赔偿减刑”倒不如说是“减刑赔偿”。

4. 民事赔偿能弥补刑罚规制犯罪的不足

刑法只有在侵权法的配合下才能有效地调整社会关系[7]7-8,刑罚的诸多不足需要民事责任来弥补,“侵权责任法在发挥对受害人进行补偿功能的同时,也在一定程度具有制裁不法行为人的作用”[8]113。赔偿的惩罚效果也不容忽视,实践中许多“老赖”为逃避民事责任而选择刑罚就是典型例证。“违法者必须为自己的被害人做点什么。不能容忍他们仅做一些不得不做的事。大多数法官和缓刑官以及罪犯自己都相信赔偿对于罪犯有改过自新、复归社会的效果”[7]27。民事责任的加入能让法律的惩罚效果得以多元的体现,并有降低司法成本、修复社会矛盾等诸多优点。因此,即便刑罚因民事责任而降低,但后者在其他方面的适当补充,对犯罪行为的调控结果却是良性的。

(二)民事责任补救对刑罚的影响须控制在有限范围内

1. 民事责任对刑事责任的补充非常有限

必须明确的是,刑、民责任的性质、功能等均截然不同,不能进行直接置换[9]。虽然《侵权责任法》第1条开宗明义“预防并制裁侵权行为”是其立法目的,“侵权责任的制裁功能是通过补偿功能的发挥而反射性地体现出来,即便侵权人没有因侵权行为获得利益,但是,通过要求其承担赔偿责任而使其财产利益减少,也可以起到一定的威慑作用”[8]113。但这样的威慑对犯罪而言明显不足。毕竟,民事责任的主要功能是救济而非制裁预防,仅对刑罚进行十分有限的补充。

2. 民事责任不足以修复被侵害的公共犯罪客体

犯罪侵犯的是国家和社会的整体利益,而直接侵犯受害人的危害行为之所以作为犯罪,是因为受害人的这部分利益也是公共利益的一部分,犯罪人侵害受害人的行为同时损害了社会的整体利益[10]95。对被害人的赔偿,显然无法弥补国家和社会整理利益的损害。民法无法控制产生普遍恐惧的(犯罪)行为,因为在不可能要求行为人对普遍恐惧进行赔偿,理由是:其一,产生恐惧感的人绝大多数不是行为的直接受害人,即并非案件的当事人;其二,这种普遍恐惧并不是由侵权行为造成的,而是由容忍这种侵权行为发生的制度被人所了解后产生的[11]65-66。社会危害越大就越容易产生普遍恐惧,需要更大的责任才能制止这种行为;行为造成了无形危害,对个体是疼痛和压抑,对大众则是普遍恐惧;这些危害在大量的受害人之间进行扩散,范围极为分散,受害人一般没有动力提起诉讼,侵权法对这种行为的威慑力非常小[12]。

3. 无限度的“赔钱减刑”将摧毁其自身的正当性

刑事和解、取得被害人谅解、积极赔偿损失等减轻情节虽然逐渐得到认可,但“赔钱减刑”的价值危机尚未解除,还面临“民事(侵权)责任之分担损失的功能,与刑事责任专属性之间的矛盾”[13],民事责任允许被告人(犯罪嫌疑人)的亲友代为赔偿,若不加以限制,侵害人的刑事责任将多由他人的民事资助所置换,无疑大为破坏刑事责任的专属性。所以,在承认民事责任补救影响刑罚的同时,须对刑罚减轻的幅度、方式进行谨慎的限制。

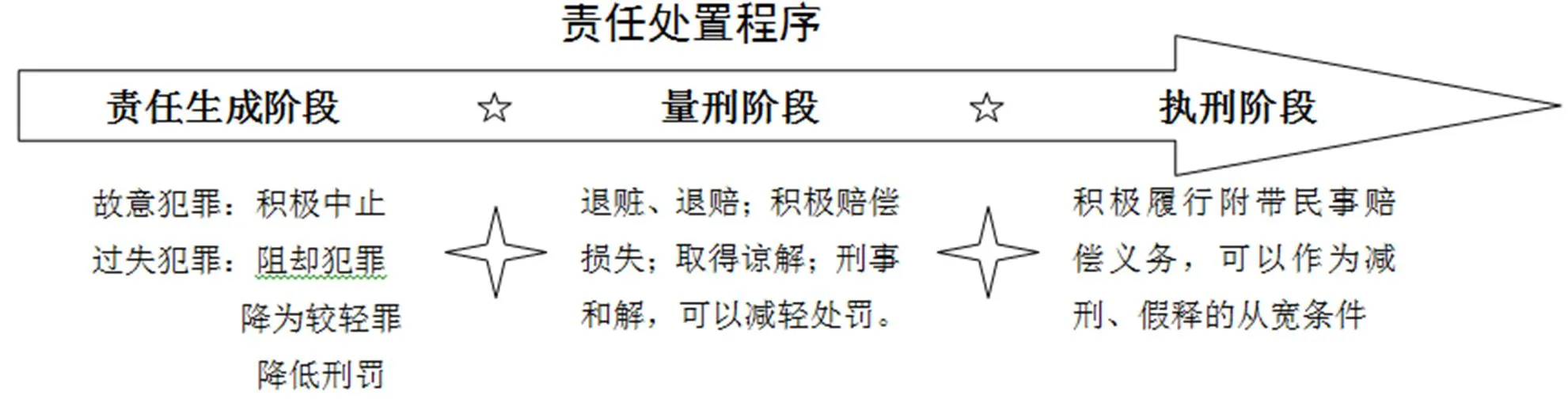

(三)民事责任补救影响减刑、假释是刑民责任互动的延续

民刑责任互动虽集中表现于量刑阶段,却是悄然的、本能的起始于犯罪的成立阶段,是贯穿于刑民责任并存状态的始终(见图3)。在犯罪成立阶段,民事责任补救可以阻却犯罪构成,如交通肇事场合中,行为人积极救治受害人使其痊愈的;民事责任补救可以变更犯罪构成,又如过失致人受伤情形中,救治濒危临死被害人脱离死亡危险但构成重伤的,变过失致人死亡罪为过失致人重伤罪。在故意犯罪中,民事责任补救恰能符合积极中止——“自动有效地防止犯罪结果发生”的多种情形,从而可以修正犯罪构成。在量刑阶段,刑民责任互动责任则明朗化,“刑事和解”、“退赃、退赔”、“积极赔偿损失”、“取得被害人谅解”,在经过实践与理论的不断磨合后,已经成为量刑规范化的重要量刑情节。

据此脉络发展,即使刑事责任已经具体化为刑罚的执行,但民刑责任互动的惯性并不因诉讼结束而终止,因为被害人依旧需要救济,社会关系依旧需要恢复等等,这些仍需要减轻刑罚以作为鼓励。在民事责任尚未履行完毕的执刑阶段,民事责任补救影响减刑、假释是刑民责任互动在刑罚执行阶段的惯性延续,因此具备刑民责任互动机理中民事责任补救影响刑罚轻重的所有功能,但需要与犯罪成立和量刑阶段中的民事责任补救情节相区别、相协调。

图3:刑民责任互动的系统性

三、减刑、假释规则确立民事责任情节的积极意义

罗克辛坦言,“刑法与民法在概念上的明确区分,是19世纪法学的重大成就。但在今日,我们认为此项严格区别是一个错误的概念,刑法与民法的再接近实有必要”⑥。从民事责任补救影响减刑、假释的机理来看,《规定》第2条第3款虽然过于简单且不乏弊端,但其积极意义却是十分突出。

(一)填补法律空缺并接轨量刑规范化

在《规定》出台之前,刑罚执行阶段的民刑责任互动为理论和立法长期忽视,并造成诸多不公与混乱。“一些法院在审理减刑、假释案件时基本上不考虑民事赔偿责任的履行情况,造成履行与不履行、履行多与履行少都获得减刑、假释的局面,进而形成错误的民事责任导向,加剧‘空判’现象及执行的难度”[14]。尤其是对恶意未履行民事责任的罪犯得到较大幅度的减刑或假释,既违背公平原则,也进一步激化矛盾。为此,在《规定》出台前,部分地区的司法机关不得不将民事责任补救情况作为减刑、假释的重要依据,如无被害人谅解就不能获得假释。《规定》考虑民事责任补救情节,正是出于对现实规律的尊重,从而填补了刑民责任互动在刑罚执行阶段的法律空缺,达到被害人保护、维护民事法律权威的目的。

《规定》的更进一步价值还在于,使民刑责任互动成为贯穿“求刑-量刑-执刑”全阶段的系统性机制,建立减刑、假释规则与量刑标准之间的联系。“刑事和解”、“积极赔偿”、“取得谅解”等量刑情节的确立,是量刑规范化的重要成果,刑罚执行制度与之相协调,这是刑民责任互动系统性的基本要求。毕竟民事责任救济的迫切感依然存在,刑法保障民事责任的“第三轨”功能并不因刑罚付诸执行此而消失,而将积极努力赔偿和恶意逃避赔偿不加区分的一同评价,显然有失公平。另就实践变化而言,犯罪人的经济条件、以及其家人对民事责任的认知,也会随着时间的推移而改变,均会对民事责任补救的态度产生影响,尤其是亲友在认识到犯罪人服刑的艰辛,被害人家庭的凄惨,就会从原初的消极或无力,转为积极或有力,重新实现对民事责任补救。因此,《规定》不仅是对被害人的保护,也能将确有悔罪表现的罪犯与抗拒赔偿的罪犯进行区别对待。

(二)健全“确有悔改表现”的法律内涵

“确有悔改表现”是减刑、假释的法定前提,但随着监管改造理念的发展、被害人保护运动的兴起,以及各种法律的完善,罪犯“确有悔改表现”的内容在实践中也发生了一些转变[15]。“悔改”是指“认识错误并加以改正”[1]609,不仅要有“悔”的心理反思,还需要有“改”的实际行动。在能力范围内积极赔偿被害人,是“悔改”的最基本要求;反之,则表明行为人欠缺改正的悔意。无论是理论还是实践,“积极履行民事赔偿义务”作为“认罪悔罪”的基本内容,已经得到广泛的认可,将其纳入到“确有悔改表现”的内涵之中,是对后者的必要完善。

还需要指出的是,忽视民事责任的“悔改”不仅不完整,其背后还可能是冷漠的国家本位主义在作祟。在《规定》的修订过程中,有中反对观点不乏支持者,即“将赔偿责任履行情况与减刑、假释挂钩后,其复杂性、特殊性容易引起受害人到减刑、假释审理部门上访事件的增多”[14],这样担忧本质是为了监狱工作的方便,而否认被害人合法权益,是典型的公权本位主义,并以此挤压私权,不仅毫无法理依据,甚至是对法律精神和公民权利的赤裸践踏。

(三)辩证的减刑、假释规则符合罪犯改造和被害人保护的实际

对于民事责任,《规定》不仅将积极补救作为从宽条件,还把消极履行纳入从严因素,既有对积极悔改的鼓励,也有对消极懈怠的惩治。辩证性的裁量规则符合减刑、假释“确有悔改表现”的评价规律,“对于罪犯和被害方而言,是公平公正的”[15],但对此也有观点质疑,消极履行民事责任在实践中存在难以查证的难题,不具有可操作性[14]。然而,“消极履行民事责任”毕竟是对“确有悔改表现”的最大否定,法律予以忽视并不妥当。

量刑阶段不考虑消极情节,是因为民事责任尚未进入全面履行阶段,不可能得出“有能力履行而不履行”的结论;但减刑、假释则不同,此时罪犯已至少被执行原判刑期的二分之一,具备考察“是否有能力履行”的时间条件。此外,倘若民事赔偿是以“分期付款”方式进行,如果有罪犯因此在量刑阶段已经得到减轻,却又怠于履行民事责任,那么消极履行民事责任作为从严情节的价值就可得到凸显。

至于“有能力履行”的认定,是实践和理论应当重视的问题,因为“赔偿能力”已悄然成为量刑情节(积极赔偿、刑事和解等)的重要构成要素,其认定将会是复杂且庞大的工程。实践经验看来,这里的“能力”至少不能仅局限于罪犯个人的财产能力,还应考虑罪犯是否穷尽必要的赔偿协助手段。不论民事纠纷还是刑事纠纷,面对巨额赔偿,债务人通过他人协助(借款)完成民事赔偿义务,已经成为常态方式。减刑、假释中的“民事赔偿义务”是“认罪、悔罪”的重要组成,只有穷尽必要手段才能凸显悔罪的诚意,“确有悔改表现”对此必须予以考虑。

四、减刑、假释民事责任情节的改进意见

“履行财产刑减轻监禁刑”有着重大正当性危机,应将其从减刑、假释规则中删除,尤其是避免将其与民事责任情节相合并或等同。但如果依然坚持保留尝试,至少应进行如下改进:

(一)民事责任去“附带”化

“附带民事赔偿义务”的负面弊端明显,所幸未被推广。司法解释、论著应当改正类似的不当表述,尤其避免在实体责任表述中滥用“刑事附带民事”、“附带”等可能表达责任差等意思的词语。《规定》的送审稿曾使用“刑事附带民事判决”一词,以实现条文前后逻辑一致,层次更加清晰。[14]《宽严相济意见》直接使用“民事赔偿责任”,《检察院规定》则使用“附带民事裁判”,避免“附带”的不当使用。但“刑事附带民事判决”既包括刑事判决,也包括民事判决,内容已超越“因犯罪行为而承担的民事赔偿责任”的范围,显然不能再作为“附带民事赔偿义务”的替代。即便内容上仅包括民事责任的“附带民事判决(裁判)”,其范围却限于“判决”或“裁判”,忽视了裁判以外的民事责任,也不适合作为替代词。而直接使用“民事赔偿责任”一词,则可能导致“民事责任”认定范围过宽,将不属于该刑事侵权后果(违约行为),或非相关行为的民事责任纳入其中,因此未显示刑事特征的责任用词,也不是理想的替代。

在诸多用词中,“刑事损害赔偿责任”可作为“附带民事赔偿义务”的合理替代,该词在97刑法后的单义化趋于明显,并得到较为普遍的认可,是指“犯罪人对具体被害人因其犯罪行为遭受物质或者精神损失的赔偿”[16]。另外,“刑事损害赔偿责任”具备非常明显的刑民交叉融合的特性,突显责任救济的要求,从而公平重视民事责任的救济功能;而且该词表述中立,可应对不同刑事侵权行为对民刑事责任的侧重,有避免刑事本位主义弊端等优点。

(二)减刑、假释规则之间以及不同类型情节之间应分别区别评价

规则与情节区别评价包括两方面内容:其一,减刑规则、假释规则应相互独立;其二,根据减刑、假释规则的不同,再将财产刑情节与民事责任情节作为择一要件,或并列要件。实际上,在《量刑意见》中民事责任补救就被细化成“退赃、退赔”、“积极赔偿损失”、“取得谅解”三种情节,既可独立适用,也能综合适用,有着良好的实践效果,值得减刑、假释规则借鉴。建议如下:

对于减刑而言,民事责任情节、财产刑情节应作为择一要件,即“罪犯积极执行财产刑,或履行附带民事赔偿义务的,可视为有认罪悔罪表现,在减刑时可以从宽掌握”。因为减刑可以量化,单一的财产刑情节或民事责任情节,显然可以独立具备降低刑罚的功能。

对于假释而言,民事责任情节与财产刑情节应作为并列要件,即“罪犯积极执行财产刑和履行附带民事赔偿义务的,可视为有认罪悔罪表现,在假释时可以从宽掌握”。因为假释不能量化,如果单一某情节即可作为假释充分前提,将导致另一情节的虚化,所以只有作为共同条件才能达到约束效果。至于从严把握问题,民事责任情节与财产刑情节可以独立适用,原来的条文表述是到位的。

(三)重申民事责任优先原则

不论财产刑情节是否被纳入减刑、假释规则中,民事责任优先原则在刑罚执行阶段依旧适用。民事责任之所以优先于财产刑,是在于“相比于国家对违法行为的惩罚,受害人损害的填补更具有重要性”[17]37。“侵权请求权是对私人权利受到损害的救济权,担负着恢复私人权利、平复被侵权人损害的职责;在关涉到对被侵权人合法权益受到侵害的救济问题,国家利益应当倒退到第二位,实行私权优先,优先保障侵权请求权的实现”[18]47。此外,赔偿责任对被害人救济具有不可替代性,倘若财产刑的执行结果使得民事权益受损害方的难以维系生活,则实质上剥夺了其生存手段[19]。因此,“民事责任优先”不是对罪犯的约束,而是对国家的要求。

至于前文提到缴纳财产刑的钱来自罪犯个人财产以外的情形,应当无可争议地适用民事责任优先原则。这在于,钱款最终指向罪犯财产刑,而财产刑具有专属性,即便由罪犯亲友代缴,仍应视为罪犯个人在承担刑事责任。罪犯与亲友间是以借款、赠与等民事法律关系作为调整,亲友不能据此干预刑事活动。出钱人的意向不足以成为规避“民事责任优先”的理由;更不允许国家利用刑罚垄断,罔顾被害人保护的职责而豪夺争利。但为避免不必要的误会和漏洞,减刑、假释规则仍应重申民事责任优先原则,即“所交付钱款,应当优先用于履行附带刑事损害赔偿责任”。

(四)禁止同一事由在减刑中的重复评价

有种担忧不无道理,“实践中财产刑和附带民事赔偿的履行情况在量刑中一般都已从轻,减刑、假释时再次予以考虑,属于双重评价”[14],由于《规定》对财产刑情节与民事责任情节并没有时间的限制,那么量刑阶段中就已适用过的减轻情节是否依旧适用于减刑、假释呢?虽然《规定》对此并不排斥,但重复评价是否合理呢?是值得探讨的问题。

由于减刑、假释工作的复杂,以及民事责任实现方式的丰富多样,重复评价会自然呈现多种形式,不能用禁止或允许来一语辟之:其一,同一情节在量刑阶段与执刑阶段都作为从宽情节;其二,同一情节在减刑与假释之间重复适用;其三,基于同一事由的同一情节被多次用于减刑;其四,民事责任情节因不同事由而被重复使用,如第一次是积极赔偿损失,第二次是取得谅解,或进一步积极赔偿取得谅解,等等。

由于假释的特殊性,民事责任情节在假释场合的再次适用显然是允许,因为假释往往是减刑、减轻处罚继续发展的良性结果,后者的前提自然是假释的参考因素。另外,基于不同理由而适用民事责任情节的,也应当被允许,因为民事责任内容丰富性和履行方式的多样性,也是罪犯对罪过的不断弥补。对上述两种情形予以重复适用民事责任情节从宽,不能称为“重复评价”。

至于同一事由的民事责任情节在量刑与减刑中重复适用,以及在多次减刑之间的重复适用,是否可行?答案在于民事责任补救对刑罚影响的有限性,虽然越早履行民事责任,对损害救济、社会关系弥补会更为及时,更能体现罪犯的“悔罪”,但重复利用同一事由减轻刑罚,显然超越民事责任补救减轻刑罚的限度时,应当不再予以认定为从宽情节。

(五)接轨量刑规范化

减刑、假释规则与量刑规则接轨是法律协调统一的内在要求,《量刑意见》也是非常实用的可操作性依据,值得《规定》参考与借鉴。

首先,民事责任补救情节应多样化、独立化和具体量化。《量刑意见》将民事责任情节具体细化为“退赃、退赔”、“积极赔偿被害人”、“取得被害人谅解”三个独立情节,不仅提供多样化的救济途径,也将难度分解,极大程度的鼓励积极履行民事责任。同时设置减少基准刑的幅度,既是具体量化也是限度要求。实际上,量化情节一直是监狱机关在减刑、假释中的常见做法,《规定》若能将民事责任情节的分解并量化,既能收获同样的效果,更能实现量刑与执刑的衔接。

其次,应立足于“实际弥补”和“真诚悔罪”相结合。《量刑意见》中的民事责任情节,是综合犯罪性质,对损害结果弥补程度,主动程度等多样考核因素而进行;“积极赔偿损失”还要综合赔偿能力和赔偿比例等因素;“取得谅解”则要考虑谅解原因和真实程度。在减刑、假释中进行上述考量,可以避免机械的“花钱买刑”。

最后,民事责任补救对减刑、假释的影响应低于量刑阶段可能减轻幅度。这在于避免减刑、假释的幅度与量刑幅度相冲突,“导致罪犯在交付执行前能执行而不执行情况的发生”[15]。此外,民事责任情节的法律基点在于“悔改表现”,先积极履行的“悔改表现”自然优于后积极履行,至于救济被害人,恢复社会关系的意义更是不能相比。因此,不论在鼓励的角度,还是功能弥补的角度,减刑、假释阶段刑罚作出的让步均应小于量刑阶段。

[注释]

① 刑法第36条的“(犯罪人)其财产不足以全部支付的”;侵权责任法第4条“侵权人的财产不足以支付的”。

② 使用了“附带民事赔偿义务”一词的还有,最高人民法院,最高人民检察院,公安部等《关于对判处管制、宣告缓刑的犯罪分子适用禁止令有关问题的规定(试行)》,法发〔2011〕9号,2014年4月28日。

③ 参看2010年北京法律出版社《《人民法院量刑指导意见》与“两高三部”《关于规范量刑程序若干问题的意见》理解与适用》一书;及南英、戴长林著《最高人民法院刑事审判第三庭.量刑规范化实务手册》一书,北京法律出版社2014年出版社。

④ (德)HÖrnle《量刑上重要な犯行事情》,葛原力三译,载Wolfgang、浅田和茂、冈上雅美编著:《量刑法の基本问题》,成文堂2011年版,第 128-129页。

⑤ “刑罚的另外一项(任务),不能由报应或者预防来执行或者有效执行的任务,即罪犯与受害人和解,以及补偿损失犯罪造成的损失……这种针对行为赔偿的特殊功能,偶尔也被视为刑法的‘第三轨’,其目的在于重建被犯罪所破坏的社会秩序”。参见(德)冈特·施特拉腾韦特、洛塔尔·库伦著《刑法总论I——犯罪论》一书,杨荫译,北京法律出版社2006年出版。

⑥ 参看王泽鉴“损害赔偿法之目的:损害填补、损害预防、惩罚制裁”一文,载于《月旦法学杂志》,2005年第7期,页码:207-219。

[1] 现代汉语词典[Z].上海:商务印书馆,2005.

[2] 谢锐勤.天使还是魔鬼?揭开“赔钱减刑”的面纱——以治理为导向的刑事和解实践[J].法律适用,2014(7): 40-47.

[3] 王志祥.刑事和解制度的多为探究[M].北京:北京师范大学出版社,2013.

[4] (德)汉斯·约阿希姆·施奈德.国际范围内的被害人[M].许章润,译.北京:中国人民公安大学出版社,1992.

[5] 张明楷.论犯罪后的态度对量刑的影响[J].法学杂志,2015(2):1-10.

[6] 南英,戴长林,最高人民法院刑事审判第三庭.量刑规范化实务手册[M].北京:法律出版社,2014.

[7] 王利明.侵权行为法归责研究[M].北京:中国政法大学出版社,1992.

[8] 王利明.侵权责任法研究(上卷)[M].北京:中国人民大学出版社,2010.

[9] 杨忠民.刑事责任与民事责任不可转换——对一项司法解释的质疑[J].法学研究2002(4):131-137.

[10] 于志刚.刑法总论[M].北京:中国法制出版社,2010.

[11] ROBERT NOZICK.Anarchy, State And Utopia[M].Cambridge:Cambridge University Press,1974.

[12] ROGER BOWLES,GAROUPA NUNO,MICHAEL FAURE.The Scope of Criminal Law and Criminal Sanctions:An Economic View and Policy Implications[J]Journal of Law and Society,2008,35:389-435.

[13] KENNETH W. SIMONS.The Crime/Tort Distinction: Legal Doctrine and Normative Perspectives[J].17 Widener Law Journal,2008,726.

[14] 黄永维.关于修改减刑假释司法解释若干问题的说明[J].河南社会科学,2010(4):41-46.

[15] 黄永维,聂洪勇,李宗诚.《关于办理减刑、假释案件具体应用法律若干问题的规定》的理解与适用[J].人民司法,2012(7): 19-29.

[16] 刘东根.我国刑事损害赔偿法律制度的完善[J].中国人民公安大学学报,2004(6):102-109.

[17] 奚晓明,最高人民法院侵权责任法研究小组.《中华人民共和国侵权责任法》条文理解与适用[M].北京:人民法院出版社,2010.

[18] 杨立新.侵权责任法[M].北京:法律出版社,2012.

[19] 李明发.民事赔偿责任优先的理论基础及其法律构建[J].江淮论坛,2014(6):121-124.

本文推荐专家:

印波,北京师范大学刑事法律科学研究院,副教授,研究方向:刑事诉讼法学。

李兰英,厦门大学法学院,教授,博士生导师,研究方向:刑法学、刑事诉讼法学。

Improvement on the Circumstances of Civil Liability in Commutation and Parole

JIANG LINGSHEN

(1. Law school of Fuzhou University, Fuzhou, 350108;2. College for Criminal Law Science of Beijing Normal University, Beijing, 100875 )

Current regulation on the circumstances of civil liability in commutation and parole have many malpractices, which are listed as followed: Firstly, neglecting the fact that property punishment may encroached the application of civil liability in many circumstances. Secondly, downgrading the status of civil liability. Thirdly, aggravating the censure on trading penal for money. The function of civil liability in supplementing the function of commutation and parole is a part of the interaction between criminal responsibility and civil liability. Its foundation derives from the fact that, fulfilling civil liability may mitigate social harmfulness of crime, reflect the degree of confession and repentance, and compensate for the short of penalty. Simultaneously, prisoners are willing to fulfill civil liability only in the condition of reducing penalty, but commutation should also be controlled under a reasonable limitation. The current circumstances of civil liability fill the vacancy of law, and adapt the rule of commutation and parole to standardizing measurement of penalty, but it also need to be improved.

commutation; parole; fulfilling civil liability; interaction between criminal responsibility and civil liability; standardizing measurement of penalty

D91

A

1008-472X(2015)07-0080-09

2015-04-14

福建省教育厅教育科研A类项目《刑事和解的责任互动机制研究》(JAS14069);福建省社科规划青年项目《海峡两岸罪赃移交互助研究》(2014C137)

蒋凌申(1983-),男,福建连江人,福州大学法学院讲师,硕士研究生导师,北京师范大学刑事法律科学研究院博士后,法学博士。研究方向:刑法学。