网络位置与企业创新战略导向的匹配研究

2015-09-08常晓然陈小玲姜源林

常晓然,陈小玲,姜源林

网络位置与企业创新战略导向的匹配研究

常晓然,陈小玲,姜源林

(浙江大学 管理学院, 浙江 杭州,310058)

通过对171家处于全球制造网络中中国企业的数据分析,本文明晰了网络位置模式对企业绩效的影响机理,发现企业只有根据不同的外部环境动态性和内部创新战略来选择合适的网络位置模式,使三者达到相互匹配的状态才可以持续的提升企业绩效。具体而言:1)企业同时追求高水平的中心位置和中介位置,则会给企业绩效带来负的影响。2)网络中心度和创新战略导向对企业绩效有正交互作用,并且在低环境动态性下,这种作用更加明显;而网络规模和创新战略导向则对企业绩效没有显著的影响;网络异质性、非冗余性和创新战略导向均对企业绩效存在正交互作用,并且在高环境动态性下这种交互作用更强。

网络位置;创新战略导向;环境动态性;企业绩效

一、绪论

在后金融危机时代更加动荡的外部环境下,我国制造类企业正面临着由低成本制造向高附加值转型的关键时期,企业只有更多的借助外部力量,与最新的技术知识与信息源保持联系,并不断地学习,才能在全球制造网络中获取竞争优势和持续绩效[1]。而企业的网络位置模式在很大程度上决定了企业可以接触到的资源以及可以获得外部收益的多少。因此,如何通过改变在全球制造网络中的位置模式以不断提升企业的绩效,进而实现战略转型升级就成为我国企业面临的一个重大的现实问题。

企业网络位置结构和相联接关系的不同导致可获得资源和能力上的差异,这点已经得到众多学者的验证和认可[2-6],但多数研究基于发达国家的视角[7-8]。关于网络结构对企业绩效影响的代表性研究有Burt的“结构洞”理论和Coleman的社会资本理论[9-10]。“结构洞”理论的研究发现跨越结构洞的企业往往比其他没有处于该位置的企业有更好的绩效[9,11]。与之相反,社会资本理论认为结构稠密的闭包网络可以促进成员之间的信任和相互合作,产生共同的行为规范,降低监督成本和恶性竞争的可能性,从而提高企业的绩效[10,12-13]。近来,越来越多的学者研究认为结构洞和闭包网络的社会资本理论,两者并不冲突,也不是此消彼长的关系,只是在不同的情景下发挥着不同的作用[5]。

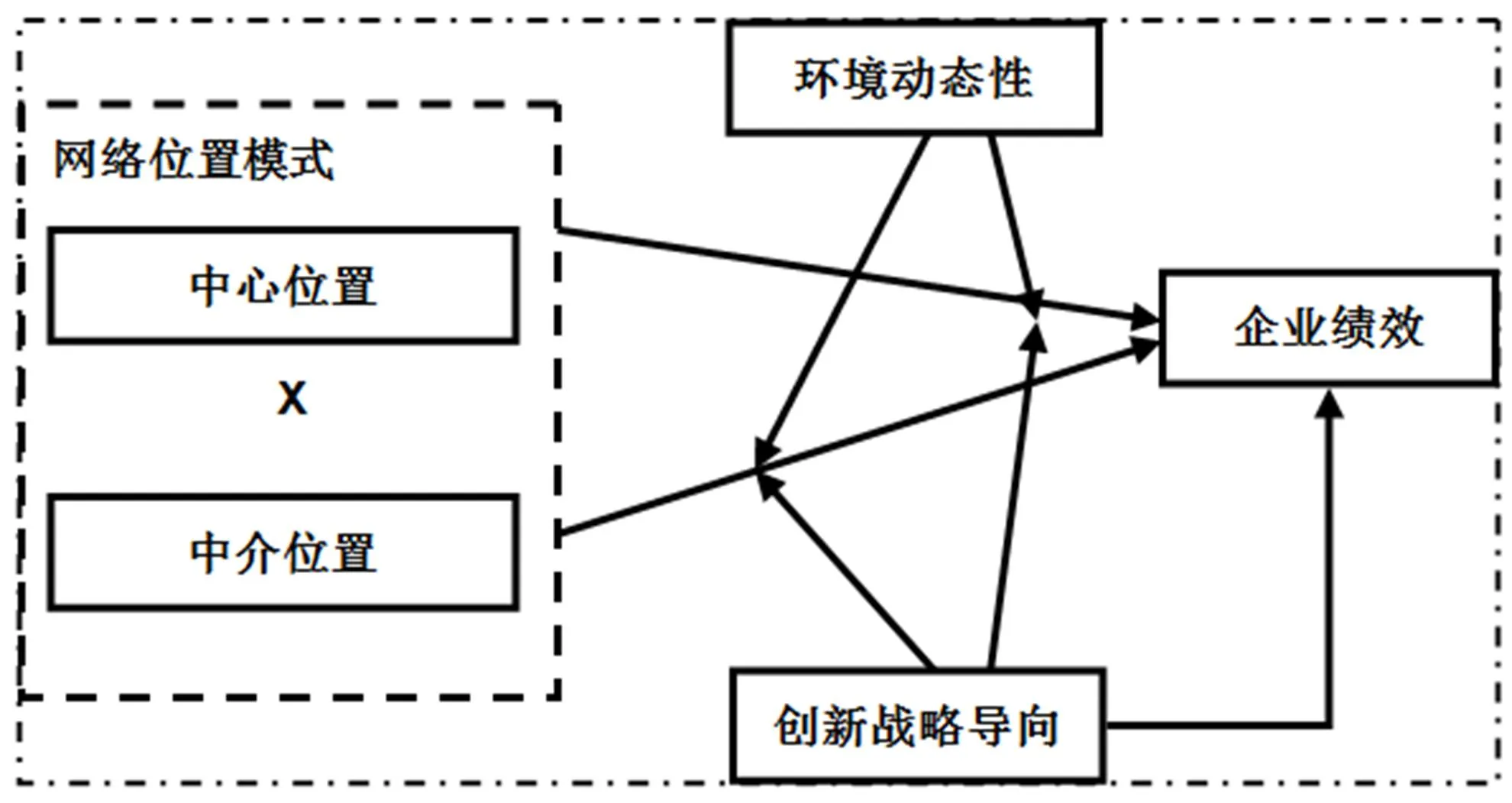

综上所述,本文所关注的核心问题就是我国本土企业如何选择合适的网络位置模式来提升企业的绩效?研究视角将聚焦于企业如何根据外部环境的动态性和企业内部创新战略导向的不同来选择适当的网络位置,使三者之间达到匹配的状态,从而最大限度的提升企业的竞争能力(见图1)。

图1:网络位置、环境动态性与创新战略导向匹配的概念模型

二、网络位置、创新战略倾向与环境动态性

2.1网络位置与竞争优势

网络位置表明了节点企业在其网络中的身份和势力,以及企业之间相对稳定的关系模式[14]。从其为企业带来收益类型的不同,存在两种不同而又相互关联的网络位置模式:中心位置和中介位置[15]。处于中心位置的成员可以为其他企业提供接触重要且有价值信息的机会,在网络中内具有更高的可见度和更大的吸引力,从而享有网络优越性和社会声望[16];同时,基于从属关系的收益可以获得建立竞争优势的机会[5]。但处于中心位置企业对不属于本网络范围内的新信息可能会不接受或者接受得很慢,从而存在盲点和偏见,当行业发生变革需要企业获取新的或者不同类型的信息时,处于现有网络中的中心位置反而对企业不利[9]。中介型位置可以让企业更早的获取网络中新颖的多样化信息和知识有利于企业的创新活动[9,12];比其他企业更可能控制网络中变革和创新的速度以及频率获取非冗余性收益,为企业赢得先发优势[17]。但是网络中介位置不利于企业间建立强连接,不利于缄默性知识在企业间的传递。

尽管每个企业在其自身网络中都同时具有一定程度的中心性和中介性优势[5-6],本质上这两种网络位置模式反映了企业在追求竞争优势中可以采用的不同网络战略获取收益。考虑到企业需要不同的内部流程和管理机制来获取每种位置模式所产生的收益,而企业的资源又是相对有限的,维持一种网络关系是有成本和风险的[18],因此很难同时在这些所需的能力上获得专家级的优势[19],更重要的是同时追求这些不同的技术和能力实际上会分散企业的精力,如果和一个小圈子内企业花大量的时间来联系互动(可视为中心位置模式),留给和其他社会系统部分企业的交流时间必然就会减少(更多出现在中介位置模式中),企业获得潜在机会也会减少,从而导致绩效的下滑[17]。为此,我们提出假设1:

假设1:网络中心位置和网络中介位置的交互项对企业绩效有负向作用,即同时追求高水平的网络中心位置和中介位置,会对企业绩效产生负影响。

2.2网络位置与创新战略导向

创新战略导向指企业对新事物的开放程度,以及通过采用新的技术、资源、技巧和管理系统来进行变革的倾向[20-21]。追求创新战略导向的企业所从事的生产活动和研发活动的复杂性增大,这就要求企业与网络合作伙伴间密切而有效地沟通与协调,以保证企业间资源的共享和缄默性知识的转移[22]。高创新战略导向的企业需要大量的、有价值且可靠的产业信息流。处于网络中心位置的企业,比边缘企业更快更多地获得网络中各种资源,在网络中具有更高的声誉和曝光度[23];伙伴间的相互依赖和资源承诺高,这可以提高关系质量,有利于缄默性知识的转移和组织间惯例的形成[24];中心型企业还因为拥有良好的关系和强大的议价地位而收益,通过控制和使资源流向那些有利于提升本企业竞争地位的项目,中心型企业不仅可以控制和利用当前机会,还可以主导产业未来的发展轨迹和网络中新知识的传播方向[5]。由此可以看出,当企业处于网络中心位置时,选择高创新战略导向可以与之相匹配,共同促进企业的绩效。

另一方面,高创新战略导向企业的创新欲望更强,它们希望通过技术创新,来获取新的发展机会,而网络中介位置则适合企业追求技术创新的目标:1)可以为企业提供独特的、多元化的、非冗余的信息和知识,并有利于企业整合这些信息和知识进行创新活动;2)可以使企业优先获得异质性的信息和知识,快速应对环境的不确定性,获得先行者优势;3)网络中介位置企业多以弱连接同伙伴相连,没有中心位置对原有网络嵌入的深,因此受原有网络和合作伙伴的束缚较小,有利于高创新战略导向企业对新知识的接受以及突破性的创新。综上,提出以下假设:

假设2:网络中心位置与创新战略导向对企业绩效有正向的交互作用。

假设3:网络中介位置与创新战略导向对企业绩效有正向的交互作用。

2.3环境动态性的调节作用

随着全球化的发展和技术的快速变革,企业所面临的经营环境发生了急剧的变化。环境的不同会影响组织资源获取及利用的不同,从而可以影响组织的行为及绩效[25]。因此在关于企业外部环境的研究中,很多学者都把环境的动态性作为一个重要的调节变量[9,24]。Burt认为,在稳定的环境中,企业需要占据能够促进利用性学习的网络位置,但在动态环境下,企业更需要能够促进探索性学习的网络位置[9]。

在高动态环境下,执行创新战略导向的企业需要整合不同领域的“新颖”知识,以保证新产品的研发和新市场机会的探索。但在当前网络中处于中心位置的企业,即使在环境变得动荡时,也不大可能超越他们已有的联系来寻求新的信息和知识[26]。这是因为中心位置企业的网路嵌入性更深,对当前网络的依赖程度也更高,更易受到网络规则的约束,而限制企业创新的动力。因此,与高环境动态性相比,在低环境动态性下,网络中心位置与创新战略导向对企业绩效的正向影响更强一些。

相反的,当处于低环境动态性时,网络中介位置并不能为高创新战略导向的企业提供足够的资源。一方面,中介位置带来的大多数是零散的,多样化的异质性信息,需要企业花费较高的成本去整合这些信息和知识,而由于环境相对稳定,企业创新的压力并不大,因此即使是高创新战略导向的企业更多追求的也是通过对现有信息和知识的利用,并以企业已有的技术、政策和惯例为基础进行技术的更新和优化,既进行渐进性创新。另一方面,处于网络中介位置的企业同伙伴间大多以弱连接相连,并且网络相对稀疏,企业间的地理分散程度也较高,这些都不利于企业间建立信任和组织惯例的形成,更不利于隐性知识的流动。而当环境的动态性高时,企业战略更加注重对新知识,新机会和新市场的探索[24]。处于中介位置(结构洞)的企业则可以更大的发挥其“桥”连接的作用,充分利用其接触网络中异质性、非冗余信息和资源的优势,帮助企业快速的对动荡的环境作出反应。因此,在高动态环境下,网络中介位置与创新战略导向对企业绩效的正向作用更强一些。基于上述分析,提出以下假设:

假设4:低环境动态性下,网络中心位置与创新战略导向对企业绩效正交互作用更显著。

假设5:高环境动态性下,网络中介位置与创新战略导向对企业绩效正交互作用更显著。

三、研究方法

3.1 问卷的设计与回收

本研究属于个体企业层面的研究,而研究中涉及到的企业网络位置,创新战略导向等数据无法从公开的资料中得到,因而采用企业层面问卷调查的方式进行数据的收集。调查问卷涉及的内容包括企业与合作伙伴之间的关系网络、企业的外部经营环境以及内部创新战略导向等多方面信息。本研究对样本企业的答卷者进行了严格的筛选,以在样本企业中任职两年以上,对企业整体状况有比较全面了解的中高层管理者为主。问卷的发放和回收主要采用三种方式进行:1)EMBA、MBA课堂;2)借助课题调研收集;3)电子邮件或者网页。最终获得有效样本171份,表1为问卷发放和回收的汇总,表2是样本基本情况的一个描述。

表 1:调查问卷的发放及回收情况

注:问卷回收率=回收问卷数量/发放问卷数量;有效问卷率=有效问卷数量/回收问卷数量。

表2:样本分布情况统计

3.2 变量度量

在变量的测量上,本文大部分选择国内外企业网络研究中常用的测量项目。测量的方法采用社会网络分析中最常用的“自我中心网络分析法”。下面将对概念模型中所设计的变量的度量进行说明,主要包括:企业绩效(被解释变量)、网络位置(解释变量)、环境动态性(调节变量)和创新战略导向(调节变量),以及相关的控制变量。

3.2.1 被解释变量

企业绩效是模型中的被解释变量。由于采用多指标、多个题项共同反映企业绩效更为科学[27-28],本文主要从市场和财务两个方面,通过4个题项来测度,分别对应于附录一调查问卷中第五部分的36-39题。

3.2.2 解释变量

(1)网络中心位置

Koka 和 Prescott指出可以通过位置中心度(Centrality)、网络规模(size of the firm's network)和企业每年形成连接的数量(the number of ties)三个指标来测量企业处于网路中心位置的程度[5]。鉴于本文是一个横截面的研究,选用中心度和网络规模两个变量来测量企业的网络中心位置程度。

1)位置中心度。很多学者在研究中采用不同的题项对中心度进行了衡量[26,29],结合本研究的需要和专家意见,使用3个题项来测量中心度,分别对应于附录一调查问卷中的13-15题。

2)网络规模。本文主要借鉴陈学光的研究[30],从与焦点企业合作的供应商数量、客户数量、同行数量、行业协会数量以及其他组织数量5个题项来测度网络规模,分析时采用因素提取法。这5个题项分别对应于附录一中的18-22题。

(2)网络中介位置

对于网络中介位置,借鉴Koka和Prescott的研究[5],本文用非冗余性和网络异质性来测度,这两个维度可以综合反映网络中介位置企业所获得信息多样化的程度。

1)网络非冗余性。直接测量企业结构洞数量的方法,在操作层面上来说比较困难。因此,很多学者都通过测量网络的非冗余性来反映企业网络的结构情况[2,17]。考虑本研究的实际可操作性,本文主要参考McEvily & Zaheer的测量方法[17],具体题项见附件一调查问卷中的16、17和23题。通过下面这个公式计算企业非冗余性的得分。

其中:潜在可能的联系=这些组织或个人之间可能存在的相互联系的最大值(0-10),既n·(n-1)/2,n指答卷者所列举的组织或个人的数量;实际联系=实际存在的联系的数量(0-10范围内变化);组织或个人数量=列举的组织于个人的数量该公式定义了网络非冗余的程度,这个值在0到2 之间变化。当所列举的组织或个人都相互了解,非冗余性为0,表示焦点企业的网络完全冗余;而当所列举的组织或个人都相互不了解时,非冗余性达到最大值2,表示企业和伙伴联结形成的网络完全没有重叠。

2)网络异质性

网络异质性表明网络内合作伙伴类型的多样化程度,而多样化的合作伙伴能够为焦点企业提供全方位或互补性的支持[17]。借鉴陈学光的研究[30],要求被调查者填写与公司有重要合作联系的5个组织或个人的类别以及所在区域,具体题项见附录一调查问卷中的24题。参照Agresti 和Agresti提出的IQV(The Index of Qualitative Variation)方法[31]。

3.2.3 调节变量

(1)环境动态性

根据前面所述,本研究认为环境动态性会影响网络位置对企业绩效的作用效果,主要从市场动态性和技术发展动态性两个方面来测度该调解变量[26,32],分别对应附录一调查问卷中第三部分的25-30题。

(2)创新战略导向

创新战略导向指企业对新事物的开放程度,以及通过采用新的技术、资源、技巧和管理系统来进行变革的倾向[20]。根据Siguaw等以及彭新敏的研究[26,33],本文主要从创新努力和创新成果等方面,通过附录一调查问卷中第四部分的31-35题进行测量。

3.2.4 控制变量

本研究认为企业规模和企业所属行业可能会对被解释变量(企业绩效)产生影响,但这些变量又不是本文的研究重点,因此有必要在实证研究中对其加以控制。本研究用样本企业的员工人数来表征企业规模,采用员工人数的自然对数作为企业规模的代理变量进入回归模型。与此同时,用一个虚拟变量来表征企业所属的行业,1表示企业所属行业为软件业、电子及通讯设备制造业、生物制药和新材料作等高科技行业;0表示企业所属行业为机械制造、化工和纺织等传统行业。

四、模型检验

4.1 信度与效度检验

在信度检验中,每个变量的 Cronbach’s alpha值均大于0.7,每个题项Item-Total值均大于0.35,因此可以认为从信度分析的角度来看,适合做多元线性回归。同时,解释变量和调节变量的对应题项的因子分析结果按照研究构想形成了6个因子,被解释变量形成1个因子,各题项的载荷系数均大于0.5时,由此说明,研究所有的变量满足效度要求,可进行进一步的回归分析。

4.2 多重共线性和异方差检验

为了保证后面利用多元回归模型进行分析并可以得出科学的结论,需要检验回归模型的样本数据是否存在多重共线性和异方差问题[34]。通过对本研究中的主要模型VIF值检验,表明所有模型的VIF值都满足0 4.3 回归分析与假设检验 4.3.1相关系数矩阵 在进行多元回归分析之前,本文首先计算了控制变量、解释变量、调节变量和被解释变量等两两之间的简单相关系数矩阵,分析结果如表2所示。通过相关系数矩阵得到的初步分析结果和本文的研究假设基本吻合。 表2:平均值、标准差和相关系数矩阵 注:**表示显著水平 P<0.01(双尾检验);*表示显著水平 P<0.05(双尾检验) 4.3.2 多元回归分析 本文采用多元线性回归模型对所提出的研究假设进行检验。本研究的主要模型分为三个阶段:第一阶段的模型主要验证两种网络位置模式和企业绩效之间的关系,从而对假设1到假设3进行验证;第二阶段的模型主要验证环境动态性对网络位置与企业绩效关系的调节作用,对假设4和假设5进行验证;第三阶段的模型首先验证创新战略导向和网络位置模式对企业绩效的交互作用,再对不同环境动态性下,这种交互作用的强弱进行比较分析,从而对假设6到假设10进行验证。 (1) 网络位置模式和企业绩效 根据研究问题的性质,本研究选用多元线性回归来验证网络位置模式和企业绩效之间的关系。表3给出了多元线性回归分析的结果,共估计了4个模型。 表3:网络中心位置、中介位置与企业绩效关系的回归分析表 注:被解释变量为企业绩效;N=171;*表示P<0.10;**表示P<0.05 由表3中的模型1-3,可以看出,研究支持了以往学者关于网络中心位置、网络中介位置分别和企业绩效之间存在正相关关系的结论。而模型4中,各个交叉变量系数为负值且显著,模型总体R2=0.486,相对于模型3的R2有较大的增长幅度。这表明从总体上来看,网络中心位置和中介位置的交互项对企业绩效有负向影响,即企业同时追求高水平的网络中心位置和中介位置,对绩效有负作用,假设1通过验证。 (2) 网络位置模式与创新战略导向 由表4可知,模型2中,创新战略导向与中心度的交叉项的相关系数为正(β=0.322),显著性概率为0.000,P<0.05;创新战略导向和网络规模交叉项的相关系数为负且不显著异于零(Sig.=0.481,P>0.05),这表明创新战略导向和网络中心位置对企业绩效存在正向交互作用得到回归分析的部分证明,即创新战略导向只和中心度对企业绩效有显著的正交互作用。因此,假设2部分通过验证。 在模型3中,创新战略导向和网络异质性交叉项的相关系数为正(β=0.185),显著性概率为0.015,P<0.05;创新战略导向和网络非冗余性交叉项的相关系数为正(β=0.234),显著性概率为0.005,P<0.05,并且模型3 的F值在统计上是显著的(F3=18.504,P<0.05)。这表明从总体上来说,创新战略导向和网络异质性的交叉项以及创新战略导向和网络非冗余性的交叉项均对企业绩效有显著地正向作用。因此,假设3通过验证。 此外,在包括上述四个交叉项、控制变量、网络位置和创新战略导向的模型4中,上述解释变量的系数符号、大小及显著性都没有太大的变化,并且模型4在统计意义上是显著的(F4=17.394,P<0.05),模型4的R=0.546,相对于模型1的R2(0.458)来说也有较大的增长幅度,这说明上述的分析结果具有一定的稳定性。 表4:网络位置与创新战略导向对企业绩效交互作用的回归分析 注:被解释变量为企业绩效;N=171;*表示P<0.10;**表示P<0.05 (3)环境动态性的调节作用 表5:创新战略导向与网络位置对企业绩效的交互影响系数 注:*表示P<0.10;**表示P<0.05 表6:不同环境动态性下创新战略导向与网络位置对企业绩效影响的邹检验 注:*表示P<0.10;**表示P<0.05 按照环境动态性均值把所有样本分成高低两组,先分别针对两组子样本进行多元回归分析,再通过邹氏检验判断两组回归方程的系数是否存在显著差异,从而验证不同环境动态性下,网络位置和创新战略导向对企业绩效的作用效果的差异。表5列举了不同环境动态性中,创新战略导向与网络位置对企业绩效交互影响系数的差异,可以看出,网络位置和创新战略导向的交叉项对企业绩效所发挥的影响力的大小和强弱在不同的环境动态性下会发生变化。6所示邹氏检验的结果表明高环境动态性下和低环境动态性下的两组回归方程的系数之间存在显著差异[35],结合表5中的系数的显著性总结,因此,从总体上来看,在低环境动态性下,网络中心位置和创新战略导向对企业的交互影响更强一些,假设4部分通过验证。在高环境动态性下,网络中介位置和创新战略导向对企业绩效有更强的影响,假设5通过验证。 五、结论与展望 实证研究结果证明了网络中心位置和中介位置的交互项对企业绩效有负影响,这说明虽然中心位置和中介位置对企业绩效均有正影响,但如果企业同时追求高水平的中心位置和中介位置,反而会削弱二者对企业绩效的正影响,甚至对绩效带来负向影响,即企业很难同时获得两种网络位置带来的收益。这与Koka 和Prescott的研究结果一致[5],产生这种现象的原因可能有以下几点:1)中心位置和中介位置为企业提供竞争优势的机制是不一样的,但这两种位置模式都是利用网络结构来为企业提供不同的资源获取方式,从而为焦点企业带来不同的收益[5]。企业同样需要不同的内部流程和管理机制来获取每种网络位置模式所产生的收益,然而就像资源观和学习理论的研究者认为的那样,企业很难同时在这些方面获得专家级的优势,因此也很难同时获得两种网络位置模式所带来的收益。2)由于样本企业以中小企业为主,这些企业拥有的各种资源和网络配置能力相对有限,同时追求网络中心位置和网络中介位置会分散企业的精力,使企业无法聚焦于特定能力的培养和优势地位的建立,从而导致绩效的下滑[19]。作出正确的选择是非常重要的,盲目地同时追求两种网络位置只会对企业绩效产生负向作用。对于我国本土的中小企业来说,应该根据外部环境变化和企业内部战略需要,选择适合的某种网络位置模式,然后把资源更多的投入到占据该网络位置模式上,从而为企业带来绩效的不断提升。 在我们的调研中,比较典型的企业有宁波裕人纺机和杭州巨星科技。宁波裕人针织机械有限公司是全球针织设备重要的供应商,主要产品为电脑横机和无缝针织内衣机,其“慈星”品牌电脑横机是全球横机产销双冠王。裕人纺机当地集群网络中是典型的隐形冠军,位于网络中心位置,致力于在电脑横机领域不断创新获取竞争优势,目前在行业内拥有品牌优势和主导地位。而巨星科技是是专业从事中高档手工具、电动工具等工具五金产品的研发、生产和销售的企业,以设计驱动创新的作为企业战略导向,它与国内外非常多研发、生产以及销售企业有些合作关系,是典型的处于中介位置企业,通过其“桥”连接的优势,利用网络内不同区域的独特信息,整合网络内不同来源的非冗余资源,这也提供了企业获取多样化信息的有效途径,帮助企业利用最新信息和知识来开发新产品,并进入新市场[26]。 在对网络位置和创新战略导向的交互作用检验中,网络规模和企业创新战略导向的交互项对企业绩效的作用不显著。这是因为,虽然网络规模越大,企业可以利用的创新资源越多,越可能获得更多新的知识和信息,这些有利于企业创新战略的执行。但企业同样需要付出较大的成本和精力来维持众多的连接关系,这会分散企业的资源投入,不利于企业绩效的提高。由此可见,网络规模的扩大对企业来说是把双刃剑,保持适当的网络规模可能更有利于企业创新战略的实施。 本文不仅关注网络位置对企业绩效的影响,而是更关注在什么情境下,两种网络位置模式是更有效的。因此,我们在概念模型中引入环境动态性。研究发现,中心度与创新战略导向在低动态环境下有更重要的作用,这是因为,在稳定的环境中,已有的技术和惯例很少过时,企业的市场竞争压力不大,向市场引入更新性产品的动力也不大,更多的是通过利用型战略来提炼和重组自身现有的技术核心能力,进行渐进式创新。这时,中心位置所形成的强联结,有利于企业间建立起信任,形成企业间知识转移和资源共线的惯例[36]。这一方面,有利于企业降低关系治理的成本,另一方面,有利于企业最大限度的调动网络中的隐性知识和稀缺资源进行渐进式创新,从而提高企业的绩效。但随着环境变得动荡,市场需求开始不断变化,技术发展的速度也越来越快,企业需要不断的进行战略调整,以对环境动态性作出及时的反应,这时企业需要通过接触多样性的信息以获得新的成长机会或开发出新的产品和服务[26],这就要求企业构建起以弱连接为主的中介型网络结构。对于我国的中小企业来说,在资源有限的情况下,弱联系的维持成本较低,使企业可以拥有更多的弱联系,从而获得多样性信息[24];同时中介位置还会使企业占据“桥连接”的位置,有利于企业及时获得新颖的、非冗余的信息和资源,这些都有助于企业的技术创新活动和新市场的开拓。因此,在高动态环境下,网络中介位置和创新战略导向对企业绩效有更强的促进作用。 总体来看,关于网络位置结构、创新战略对企业绩效影响的研究正成为战略管理领域中热点的研究方向之一,相信在未来的研究中会涌现出更多关于此方法更为深入的理论研究和实证研究。在未来的研究方向上,笔者认为应该更多的从权变的视角和匹配的视角来进行研究。一方面,可以更多的引入时间维度进行纵向研究,深入的探讨企业如何在生命周期的不同阶段,随着外部环境的变化来改变其在网络中的位置结构,以持续的获得竞争优势,从而总结出不同阶段企业构建网络结构的模式,这对于企业管理实践将具有更大的现实指导意义。另一方面,网络位置结构效用的发挥还取决于很多重要的情景因素,本研究中只考虑了外部环境动态性和企业内部创新战略导向,在未来的研究中可以引入更多有意义的情景变量,研究网络结构和这些因素的匹配关系,从而更加深入的揭示不同网络位置模式发挥作用的条件。 [1] 吴晓波,彭新敏,丁树全.我国企业外部知识源搜索策略的影响因素[J].科学学研究,2008,26(2):364-372. [2] BURT R.Structural Holes:The Social Structure of Competition[M].Harvard:Harvard University Press,1992:28. [3] GULATI R,HIGGINS M.Which ties matter when?The contingent effects of interorganizational partnerships on IPO success[J].Strategic Management Journal,2003,24(2):127-144. [4] UZZI B.The sources and consequences of embeddedness for the economic performance of organizations:the network effect[J].American Sociological Review,1996,61(4):674-698. [5] KOKA B,PRESCOTT J.Designing alliance networks:the influence of network position,environmental change,and strategy on firm performance[J].Strategic Management Journal,2008,29(6):639-661. [6] YANG H B,LIN Z,PENG M W.Behind Acquisitions of Alliance Partners:Exploratory Learning and Network Embeddedness[J].Academy of Management Journal,2011,54(5):1069-1080. [7] TSAI W.Knowledge transfer in intraorganizational networks:Effects of network position and absorptive capacity on business unit innovation and performance[J].Academy of Management Journal,2001,44(5):996-1004. [8] LIN Z,YANG H,ARYA B.Alliance partners and firm performance:resource complementarity and status association[J].Strategic Management Journal,2009,30(9):921-940. [9] BURT R.[J].Research in organizational behavior:An annual series of analytical essays and critical reviews,2000,22:345-423. [10] COLEMAN J.Social capital in the creation of human capital[J].American journal of sociology,1988,94(S1):95-120. [11] 钱锡红,杨永福,徐万里.企业网络位置、吸收能力与创新绩效——一个交互效应模型[J].管理世界,2010(5):119-129. [12] ZAHEER A,BELL G.Benefiting from network position: firm capabilities,structural holes, and performance[J].Strategic Management Journal,2005,26(9):809-825. [13] DYER J,NOBEOKA K.Creating and managing a high-performance knowledge-sharing network:the Toyota case[J].Strategic Management Journal,2000,21(3):345-367. [14] WHITE H.Identity and control: A structural theory of social action[M].Princeton:Princeton University Press, 1992:84-92. [15] PODOLNY J.Networks as the Pipes and Prisms of the Market[J].American journal of sociology,2001(1):33-60. [16] POWELL W,KOPUT K,SMITH DOERR L.Interorganizational collaboration and the locus of innovation:Networks of learning in biotechnology[J].Administrative Science Quarterly,1996,41(1):116-145. [17] MCEVILY B,ZAHEER A.Bridging ties:A source of firm heterogeneity in competitive capabilities[J].Strategic Management Journal,1999,20(12):1133-1156. [18] HANSEN M T.The search-transfer problem:The role of weak ties in sharing knowledge across organization subunits[J].Administrative Science Quarterly,1999,44(1):82-111. [19] MARCH J.The pursuit of organizational intelligence[M].Hoboken:Wiley-Blackwell,1999:107-115. [20] HURLEY R,HULT G.Innovation,market orientation,and organizational learning:an integration and empirical examination[J].Journal of Marketing,1998,62(3):42-54. [21] 高展军,李垣.战略网络结构对企业技术创新的影响研究[J].科学学研究, 2006,24(3):474-479. [22] 吴波.基于匹配视角的集群企业网络化成长机制研究[D].杭州:浙江大学,2007:84. [23] GNYAWALI D R,MADHAVAN R.Cooperative networks and competitive dynamics: A structural embeddedness perspective[J].The Academy of Management Review,2001,26(3):431-445. [24] ROWLEY T,BEHRENS D,KRACKHARDT D.Redundant governance structures:An analysis of structural and relational embeddedness in the steel and semiconductor industries[J].Strategic Management Journal,2000,21(3):369-386. [25] DESS G G,BEARD D W.Dimensions of Organizational Task Environments[J].Administrative Science Quarterly,1984,29(1):52-73. [26] 彭新敏.企业网络对技术创新绩效的作用机制研究:利用性—探索性学习的中介效应[D].杭州:浙江大学,2009:108. [27] LUO Y,PARK S.Strategic alignment and performance of market-seeking MNCs in China[J].Strategic Management Journal,2001,22(2):141-155. [28] LANE P,SALK J,LYLES M.Absorptive capacity,learning,and performance in international joint ventures[J].Strategic Management Journal,2001,22(12):1139-1161. [29] GIULIANI E,BELL M.The micro-determinants of meso-level learning and innovation:evidence from a Chilean wine cluster[J].Research Policy,2005,34(1):47-68. [30] 陈学光.网络能力、创新网络及创新绩效关系研究——以浙江高新技术企业为例[D].杭州:浙江大学,2007:70. [31] AGRESTI A,AGRESTI B.Statistical analysis of qualitative variation[J].Sociological methodology,1978(9):204-237. [32] JOSHI A,CAMPBELL A.Effect of environmental dynamism on relational governance in manufacturer-supplier relationships: a contingency framework and an empirical test[J].Journal of the Academy of Marketing Science,2003,31(2):176-188. [33] SIGUAW J,SIMPSON P,ENZ C.Conceptualizing innovation orientation:a framework for study and integration of innovation research[J].Journal of Product Innovation Management,2006,23(6):556-574. [34] 马庆国.管理统计:数据获取、统计原理、SPSS 工具与应用硏究[M].北京:科学出版社,2002:295-316. [35] CHOW G.Tests of equality between sets of coefficients in two linear regressions[J].Econometrica:Journal of the Econometric Society,1960,28(3):591-605. [36] DYER J H,SINGH H.The relational view:cooperative strategy and sources of interorganizational competitive advantage[J].Academy of management review,1998,23(4):660-679. 本文推荐专家: 周伟华,浙江大学管理学院,教授,研究方向:物流管理、运营管理。 杜健,浙江大学管理学院,副教授,研究方向:技术创新、全球化制造战略。 附录一:“网络位置与企业创新战略导向的匹配研究”调查问卷 尊敬的先生/女士: 非常感谢您在百忙中抽出5-10分钟来填写这份问卷!本问卷是浙江大学管理学院进行的一项研究,旨在调查企业的竞争环境和战略的匹配关系。答案没有对与错,请根据企业的实际状况填写,若某个问题未能完全表达您的意见时,请勾选和您看法最接近的答案。您的答案对我们的研究结论非常重要。本问卷纯属学术研究,内容不涉及贵公司的商业机密,所获得信息也不会用于任何商业目的,请您放心并客观填写。非常感谢您的热情帮助! 一、公司及个人背景资料 1.姓名(自愿,可不填)2.联系电话(或Email) 3.现任职位4.您在贵公司工作年限年 5.贵公司名称6.贵公司设立年份年 7.贵公司员工总数约为人8.贵公司位于省市 9.贵公司的国际合作年限为:( ) A 3年以下 B 4-6年 C 7-10年 D10年以上 10.贵公司产权性质:(若为其他,请在后面写明)( ) A国有 B民营 C三资一外资控股 D三资一内资控股 E集体 F其他 11.贵公司近两年年均销售总额约为(人民币元):( ) A <100万 B 100万-300万 C 300万-l,000万 D 1,000万-3,000万 E 3,000万-l亿 F 1亿-3亿 G 3亿-10亿 H 10亿及以上 12.贵公司主导业务所在行业领域:(若为其他,请在后面写明)( ) A软件业 B电子及通讯设备制造业 C生物制药业 D新材料业 E机械制造业 F化工及纺织业 G其他 二、企业在合作网络中的位置模式 根据近两年贵公司和主要合作伙伴之间的关系情况,回答如下问题。 (合作伙伴指与贵公司有合作关系而非一次性交易的供应商、客户、同行企业、行业协会、金融机构、中介机构和科研院校等组织,下同) 以下题项中1-7的分值表示从不同意向同意依次渐进,请在相应的框内打√(1表示非常不同意,3表示中立,5表示非常同意)不同意——同意 1234567 13.贵公司经常和合作伙伴交流技术、生产或市场知识和经验 14.贵公司同合作伙伴的联系非常稳固 15.当需要技术、生产或者市场建议或支持时,合作伙伴经常希望贵公司能提供新的知识和经验 16.贵公司的主要合作伙伴之间相互认识、了解(例如A,B企业均为贵公司的合作伙伴,A,B企业之间彼此熟悉、认识) 17.贵公司的主要合作伙伴之间存在业务联系(例如A,B企业均为贵公司的合作伙伴,A,B企业之间也存在业务联系) 贵公司能够合作交流的主要伙伴数量: 请在合适区域上打√几乎没有1-3家4-7家8-10家11-15家16-30家30家以上 18.客户的数量 19.供应商数量 20.同行企业数量 21.行业协会数量 22.其他(政府部门、科研院校、中介机构等)数量 请在下表列举与贵公司合作的伙伴中,对贵公司来说最重要的5个组织或个人(可简写或用代号表示),若这些组织或个人之间相互认识或了解则打V,若不认识或不了解则不填(举例:如B与D之间相互了解,则在第D行、第B列打V)。备注:由于该联系方阵的对称性,只需填空白部分(即左下角部分) 。 23.列举名称 A B C D E A - - - - - B - - - - C - - - D - - E- 请在下表填写上述与贵公司有重要合作联系的5个组织或个人的相关信息。 24.序号名称或代号类别(请填代码数字)1=客户;2=供应商;3=同行;4=科研院校;5=政府部门;6=中介机构;7=行业协会; 8=其它;所在区域(请填代码数字)1=同乡镇;2=同县市;3=同地区;4=同省;5=同国;6=跨国;7 =其它;ABCDE 三、企业所在行业领域的环境动态性 以下题项中1-7的分值表示从不同意向同意依次渐进,请在相应的框内打√(1表示非常不同意,3表示中立,5表示非常同意)不同意——同意 1234567 25.贵公司所在行业领域的技术变化速度很快 26.技术发展对贵公司所在行业领域有至关重要的影响 27.贵公司所在产业内的顾客偏好总是在变化 28.顾客对贵公司产品需求的变化速度很快 29.贵公司主要竞争对手持续不断地在市场上推出新产品 30.贵公司主要竞争对手持续不断地调整新的市场战略 四、创新战略导向 与主要的竞争对手相比,贵公司在最近两年采取的技术创新战略情况: 以下题项中1-7的分值表示从不同意向同意依次渐进,请在相应的框内打√(1表示非常不同意,3表示中立,5表示非常同意)不同意——同意 1234567 31.贵公司研发费用占销售额的百分比高于主要竞争对手 32.贵公司研发人员占总员工数的百分比高于主要竞争对手 33. 贵公司花费大量的时间来追踪行业的技术发展和变化 34.贵公司在技术研发上处于行业领先地位 35.贵公司经常在竞争对手之前把新技术或产品引入市场 五、企业绩效 以下题项中1-7的分值表示从不同意向同意依次渐进,请在相应的框内打√(1表示非常不同意,3表示中立,5表示非常同意)不同意——同意 1234567 36.与同类企业相比,贵公司近两年销售额平均增长幅度 37.与同类企业相比,贵公司近两年计划利润目标完成情况 38.与同类企业相比,贵公司近两年总资产税前平均利润率 39.与同类企业相比,贵公司产品近两年的总体市场竞争力 问卷完成后,请您采取以下三种方式之一返还结果: .直接返还给问卷发放人 .E一mail至:jiang四aol如lmail@126.eom .寄至:浙江大学紫金港校区翠柏1舍630室,姜源林收,邮编:310058 再次谢谢忿的合作,祝工作愉快! Research on Matching of network positions and strategic innovation orientation CHANG XIAORAN, CHEN XIAOLING, JIANG YUANLIN (School of Management, Zhejiang University, Hangzhou, 310058 ,China) According to data analysis of 171 Chinese firms in global production networks, this paper specifies the influence mechanism of network position model on firm’s performance. And it is found that only the method of choosing network position model according to different external environment dynamics and internal innovation strategies and achieving matching manong the above three factors can ensure continuous promotion of firm’s performance. To be specific, pursuing both central and intermediate position spontaneously will bring bad results. Innovation orientation and environment dynamics are the contingencies of network position’s effect on performance. Centrality of production network and innovation orientation have a positive interaction effect on firm’s performance, especially in low dynamic environment. But network size and innovation orientation has no obvious interaction effect on firm’s performance. Both non-redundancy and heterogeneous of network and innovation orientation have positive interaction effect on firm’s performance, especially in high dynameic environment. The results show that firms should consider the fitness among different network positions, innovation strategy and environment dynamics as the expansion of production network. Network position; Innovation orientation; Environmental dynamics; Firm’s performance C931 A 1008-472X(2015)04-0001-15 2015-04-27 国家自然科学基金面上项目“母国网络、动态能力与企业的国际二元性:以中国民营企业为对的研究”(项目编号:71372055);浙江省软科学研究计划重点项目“浙江省企业国际化战略对产业转型升级的效应研究及对策建议”(项目编号:2013C25020) 常晓然(1988-),女,河南濮阳人,浙江大学管理学院博士生,研究方向:技术创新与国际商务; 陈小玲(1986-),女,浙江温州人,浙江省工业经济研究所研究员,研究方向:企业战略、产业政策。