再议危险动物损害责任的抗辩事由——兼评《侵权责任法》第80 条

2015-09-06徐舒浩

徐舒浩

(西南政法大学 经济法学院,重庆401120)

我国《侵权责任法》第78 条规定饲养动物致害采无过错责任原则,而将被侵权人故意或者重大过失作为动物饲养人或者管理人不承担或者减轻责任的事由。颇有疑问的是,随后规定的第79 条①《侵权责任法》第79 条规定:“违反管理规定,未对动物采取安全措施造成他人损害的,动物饲养人或者管理人应当承担侵权责任。”第80 条规定:“禁止饲养的烈性犬等危险动物造成他人损害的,动物饲养人或者管理人应当承担侵权责任。”(未采取安全措施的动物致害责任)与第80 条(禁止饲养的危险动物致害责任)并未确认将受害人故意或者重大过失作为抗辩事由。由此,该事由在以第79 条、第80 条为基础请求损害赔偿时是否可为抗辩,学界历来分歧较大。而在比较法上,此种立法思路亦颇为罕见,尚未发现相同立法例可资借鉴,故被学者称为“比较法孤例”。[1]虽然学界近几年从解释论立场出发,已经基本达成共识,认为《侵权责任法》第79 条、第80 条额外要件的成就消灭了抗辩事由,但于价值判断上,保留意见者众。况且司法实务对该问题依然莫衷一是,判决种类繁多,立场针锋相对,可谓混乱不堪,似有跟进研究之必要。

一、关于《侵权责任法》第79 条、第80 条抗辩事由的论争

反对将受害人故意或者重大过失作为第79 条、第80 条之抗辩事由的学者主要以法体系解释与法政策考量为进路展开论证,该观点已成为学界通说。就法体系解释而言,最高人民法院相关司法解释的起草者与一些学者都认为,按照我国侵权法“明示其一,排斥其它”的解释逻辑,②此方面典型的立法设计如《侵权责任法》第70 条(民用核设施损害责任)、第71 条(民用航空器损害责任)未规定“不可抗力”可免责,故不可抗力非为该类损害责任之抗辩。第79 条和第80 条未将受害人故意或者过失明示为不承担或者减轻责任的情况,故不能认为在第79 条、第80 条的要件成就时,被告可以该事由而为抗辩。[2]在法政策考量上,禁止饲养的危险动物自身极具危险性,该危险并非动物饲养人或管理人可以控制,且饲养人(管理人)违反禁止性规定饲养烈性犬等动物,本身具有可非难性,故应当适用更加严格的严格责任。③部分学者指出,禁止饲养的危险动物并非工作或生活上必须,不属于严格意义上的家畜或者观赏宠物的范畴,故要求加害人承担排除受害人故意或过失为免责事由的严格责任,并非过分苛刻。参见周友军:《我国动物致害责任的解释论》,《政治与法律》2010 年第5期;王利明:《侵权责任法研究(下)》,中国人民大学出版社2011 年版,第641 页。

关于该立场下法律的适用方式,学界亦有两种观点:第一种观点被称为选择适用说,认为被侵权人可任意选择(单独)依据第78 条、第79 条、第80 条提起诉讼。若依据第79 条或第80 条起诉并进一步证明动物饲养人(管理人)“违反管理规定未采取安全措施”或者“所饲养的动物系禁止饲养的危险动物”要件之成立,则侵权人不得依“损害是由被侵权人故意或者重大过失造成的”而为抗辩。[3]第二种观点被称为递进适用说,顾名思义,即被侵权人应当首先以第78 条为请求权基础提起诉讼。当侵权人行为以受害人于损害之发生或扩大存在故意或者重大过失请求免责(减责)时,被侵权人才可通过证明第79 条、第80 条额外要件之成立而为“再抗辩”,消灭侵权行为人的抗辩事由。[4]显然,该说否认第79 条、第80 条可作为独立的请求权基础,而认定其仅具有消灭抗辩事由的辅助裁判功能。

尽管上述观点已成为通说,唯其大多出现在《侵权责任法》颁布施行以后,似有意附会实体法而采单一解释论立场。事实上,在《侵权责任法》的制定过程中,亦有部分学者和法官从公平原则、责任严格度、法理基础等角度论证受害人过错应当适用“未采取安全措施的动物致害”与“禁止饲养的危险动物致害”这两类责任。例如,张新宝教授指出,饲养动物致害的“责任主体应当是所有人或管理人,而不是饲养人(如保姆);受害人重大过失可以减轻或者免除责任,故意则当然免责”。①在《侵权责任法草案》(第二次审议稿)的修改建议中,关于第79 条“违反管理规定饲养烈性犬等动物造成他人损害的,动物饲养人应当承担侵权责任”,张新宝教授指出:“该条文没有包含任何法律规范,而且前一条已经包含了该条的内容;饲养动物致人损害的侵权责任适用无过错责任原则是否违反有关规定,对于责任之构成或者责任之减轻(加重)没有意义。”参见张新宝:《侵权责任法立法研究》,中国人民大学出版社2009 年版,第74 页。在全国人民代表大会法制工作委员会召开的《侵权责任法草案》修改研讨会上,部分法官认为,草案第82 条(未采取安全措施的动物致害)、第83 条(禁止饲养的危险动物致害)的规定在重复饲养动物致害一般条款无过错责任的基础上,排斥“一切”免责事由之适用,其严格程度竟甚于民用核设施损害责任,难论合理。另外,不论是“违反管理规定未采取安全措施”还是“禁止饲养烈性犬”,均属于行政管理的范畴,应由行政部门按照行政法规规章进行处理,而不能以之加持到民事责任的承担上,模糊行政法与民法的界限。[5]

上述两种学说和解释各有其立论出发点:通说立场坚持法体系解释与法政策解读相综合的进路,反对将受害人故意或重大过失作为第79 条和第80条的抗辩事由;而少数说则以公平原则为支柱,提倡缓和动物饲养人责任的严格度。应当看到,两种学说各自的论证都执拗于一些诸如“政策”“原则”之类的宏观论据,均未涉及受害人故意的法理基础,故无法探知将受害人故意排除在抗辩事由之外究竟意味着什么。更重要的是,学界现有观点虽然一再提及我国《侵权责任法》动物损害责任立法的政策背景,却未直视地方性立法跟进上的乏力,导致《侵权责任法》第80 条的适用难以准用、参照地方性法规的规定。上述困境均明显体现在当下法院的裁判实践之中。

二、关于饲养动物损害责任纠纷裁判现状的实证分析

在饲养动物损害责任纠纷中,法院在选择裁判方式时,似乎并未理会学理上的分歧。不同法院在同类案件中的裁判依据(基础)之选取、归责原则之适用、构成要件之组合上也大相径庭,大体上可以归纳为:第78 条之适用向过错责任倾斜,第79 条之适用向纯粹过错责任“退化”,第80 条之适用则并未向“绝对责任”②在英美法系中,绝对责任(absolute liability)通常区别于严格责任(strict liability)。其含义大致是:被告对某种后果承担责任,即便行为人的行为并非造成损害结果的近因。此时,绝对责任类似于保险责任。参见[美]小詹姆斯·A·亨德森等著,王竹等译:《美国侵权法:实体与程序》,北京大学出版社2011 年版,第415 页。本文中的绝对责任指排除了绝大多数免责事由的严格责任。(absolute liability)异化。为便于类型化研究,下文将对裁判依据之选取分五类详述之:

(一)仅依据《侵权责任法》第78 条

在无过错责任下,《侵权责任法》第78 条的(积极)构成要件有三:第一,存在饲养动物加害行为;第二,造成被侵权人损害之事实;第三,饲养动物加害行为与损害后果之间存在因果关系。除上述(积极)要件需要由被侵权人举证外,侵权行为人尚需举证证明被侵权人自身于损害后果有“故意或者重大过失”。③例如,“原告未经允许私自翻越被告厂区大门进入被告厂区,自身具有重大过失,应减轻被告的赔偿责任”。参见浙江省桐乡市人民法院〔2014〕嘉桐民初字第1065 号判决书。相似的案例如“本案中,原告吴付民在不熟悉非自己饲养的狗的习性下,贸然拿食物对狗予以喂养,造成自己被狗咬伤,自身存在重大过失,应当承担一定责任。”参见河南省正阳县人民法院〔2014〕正民初字第01936 号判决书。本文中引用的案例文书均来源于中国裁判文书网,http://www.court.gov.cn/zgcpwsw/xshz/。

司法实务中,法院并未严格遵守上述要件推理,主要表现有二:第一,部分法院依然着重审视侵权人的过错程度,习惯性地将侵权人过错的有无及其程度作为定案依据。①北京市顺义区人民法院〔2014〕顺民初字第15548 号判决书载明:“本院注意到宗福的陈述,该藏獒先前已两次伤人,而宗福依旧在晚上将该藏獒散养在院里,未采取任何有效安全防护措施,故宗福在看管义务上存在重大缺失。”该案判决书仅引用《侵权责任法》第78条,非为第79 条构成要件之陈述,故可认定为列举侵权人之过失。第二,对于诸如藏獒、狼狗等大型犬、烈性犬伤人引发的纠纷,绝大多数法官倾向于仅引用第78 条作为裁判依据,似有意规避第80 条之适用。②参见北京市顺义区人民法院〔2014〕顺民初字第13144 号判决书、湖南省郴州市苏仙区人民法院〔2014〕郴苏民初字第1164 号判决书、山东省栖霞市人民法院〔2014〕栖城民初字第578 号判决书、山西省大同市中级人民法院〔2014〕同民终字第248 号判决书、北京市顺义区人民法院〔2014〕顺民初字第13651 号判决书。

(二)仅依据《民法通则》第127 条

《民法通则》第127 条之归责原则与《侵权责任法》第78 条相同,唯其“受害人的过错”之表述被《侵权责任法》分解为故意或者过失,其“不承担责任”的规定被“不承担或者减轻责任”代之。除此之外,引用《民法通则》第127 条作为裁判依据的法院在裁判效果上同引用《侵权法责任法》相关规定的裁判并无明显差异,③参见浙江省嘉善县人民法院〔2009〕嘉善民初字第259 号判决书、江苏省宿迁宿豫区人民法院〔2014〕宿豫大民初字第0018 号判决书、云南省曲靖市麒麟区人民法院〔2014〕麒民初字第844 号判决书、广东省英德市人民法院〔2014〕清英法望民初字第238 号判决书。本文不再赘述。

(三)依据《侵权责任法》第78 条、第79 条

在一些法院的判例中,同时引用《侵权责任法》第78 条、第79 条进行裁判的情况并不罕见。此时,第78 条之要件成就与否仍作为判断动物饲养人或管理人是否承担责任的主要依据来源,而第79 条往往不被视为独立的请求权基础。从外观上看,法院对其要件之解释更像是强化侵权人之行为与损害后果的因果关系,④例如,某法院判决书中写明:“被告虽然将狗饲养在院内,并采取了合理监管措施,但其防范措施并不严谨,并不能保证狗不会伤害到人。”这显然是在明示被告不够严谨的防范措施与原告受伤事实之间的因果关系。参见吉林省镇赉县人民法院〔2014〕镇民一初字142号判决书。或是迂回地指出侵权人的过错,⑤在北京市通州区人民法院的一项判决中,法官指出:“本案中,杨某与其母亲走在街上,被突然蹿出的石某饲养的藏獒咬伤。事发时,石某及家人不在场,有疏于管理的过失,杨某并无过错。”参见北京市通州区人民法院〔2014〕通少民初字第19164 号。以正当化责任的分配。

实际上,在相关判例中,不论是否引用《侵权责任法》第79 条,诸如“对动物采取安全措施”“严加看管所饲养动物”等表述也屡见不鲜。⑥海口市龙华区人民法院〔2013〕龙民一初字第429 号判决指出:“被告在与原告共用同一走廊通道的情况下,应对自己饲养的宠物犬进行看管,并采取安全措施,以防造成他人损害。”该判决仅引用了《侵权责任法》第78 条。由此,与学理上的通常认识相左,在法官引用第78 条之场合,第79条的适用似乎已轻若鸿毛,难以起到额外法律效果的作用。

(四)仅依据《侵权责任法》第79 条

通常看来,反对将被害人故意或者过失作为《侵权责任法》第79 条之免责事由的观点,为避免裁判依据适用上的混乱,并不赞成同时引用第78 条、第79 条,而倾向于单独依据第79 条,作出一种类似于结果责任的裁判。⑦也有学者指出,《侵权责任法》第79 条、第80 条与第78 条相比,没有抗辩事由的规定,结合立法原意,可认为“违反管理规定未对动物采取安全措施”“禁止饲养”消灭了抗辩事由,是一种针对抗辩事由的再抗辩。故第79 条、第80 条之适用必须以第78 条为前提,是针对第78 条之例外〔抗辩〕的例外。参见王倩:《动物致害的法律适用——以<侵权责任法>第78、79、80 条为分析对象》,《理论界》2013年第1 期。但在实务中,大多数法院在仅依据《侵权责任法》第79 条作出裁判时,却受困于“违反管理规定,未对动物采取安全措施”这样的表述,最终将该条作为过错责任对待。其对加害人责任的严格性竟不如仅引用第78 条作出的判决,⑧甘肃省酒泉市肃州区人民法院仅依据《侵权责任法》第79 条作出的一项判决认为,“被告马华彬饲养的动物咬伤原告朱玉军,撕破衣服,其疏于管理的行为有过错,应对原告的损失承担赔偿责任”,对被告采取了过错责任。与此形成鲜明对比的是,浙江省衢州市中级人民法院的一项判决认为,“上诉人吴云章饲养的狗即使是拴着的,只要咬伤他人,均应由动物饲养人或者管理人承担民事责任”。此项判决引用的是《侵权责任法》第78 条。参见浙江省衢州市中级人民法院〔2012〕浙衢民终字第578 号。在一定程度上忤逆了立法之规范意旨。

(五)仅依据《侵权责任法》第80 条

该条之规定被多数学者冠以“最严格的饲养动物责任”的名目。[5]从字面上看,该条内容也不像第79 条那样容易在归责原则上产生歧义。尽管如此,很多法院对于该条之适用是否会引起类似于保险责任那样的“绝对责任”依然存有疑虑。在北京市大兴区人民法院审理的史月与史忠宝饲养动物损害责任纠纷案中,法院在比较《侵权责任法》第78 条、第79条以及第80 条后认为:第78 条规定的饲养动物致害侵权责任适用过失相抵原则;第80 条规定的禁止饲养的危险动物致人损害责任系最为严格的无过错责任,不适用过失相抵原则;第79 条规定的因未采取安全措施下的动物致害责任较接近于第80 条之规定,故在通常情况下不应适用过失相抵原则,特殊情况下适用过失相抵原则,亦应以受害人存在故意或重大过失为前提。①参见湖南省邵阳市大祥区人民法院〔2014〕大民初字第3537 号。应该说,该法院关于第80 条不适用过失相抵原则的论证是符合最高人民法院的立场的。②当然,比较《侵权责任法》第79 条、第80 条的立法技术,不应该认为第79 条的规定在责任的严格程度上低于第80 条。但是,类似的裁判方式并不占多数。在仅以《侵权责任法》第80 条裁判案件时,不同法院在抗辩事由的承认上分歧甚巨,多数法院承认被侵权人故意或者自甘冒险能够减轻甚至免除侵权人的责任。③例如,在陕西省蒲城县人民法院〔2013〕蒲民初字第01244 号案件判决书中,法官指出:“本案中被告饲养的藏獒致伤原告……被告作为动物饲养人,对原告所受的损害应承担侵权责任。原告作为未成年人入厕时,未到固定的公用厕所入厕,而是到没有厕所的空院入厕,并且未注意到原告拴在旁边的藏獒,被拴住的藏獒咬伤,其自身存在一定过错,可适当减轻被告的赔偿责任。”该判决仅引用《侵权责任法》第80 条作为裁判依据。

学理上的通说与司法实践出入甚巨,甚至背道而驰,表明《侵权责任法》第79 条、第80 条的解释论立场并未获得普遍认可,其排斥一切抗辩事由的立场并不为法的价值衡平所肯认。由此,我们不得不回到侵权责任抗辩事由的学理问题上,试图探明这种紧张产生的源流。

三、对禁止饲养的危险动物致害之抗辩事由的再考量

《侵权责任法》第79 条、第80 条的立法过程所呈现的价值判断并未被司法实践所广泛接受,更重要的是,其在学理上亦无法逻辑自洽,此处仅以抗辩事由为例详析之。

(一)饲养动物致害责任的抗辩事由

抗辩事由是指针对受害人的主张提出的意在吞并或者减少受害人赔偿请求权实现或者实现程度的主张。[6]有学者指出,该定义仅为抗辩事由之程序法解释。结合实体法,抗辩事由是指阻却相关法律效果发生的要件要素。[7]我国《侵权责任法》明文规定的抗辩事由包括正当防卫、紧急避险、不可抗力、受害人过错以及第三人过错,而诸如自助行为、受害人同意、意外事件等比较法上的抗辩事由在我国《侵权责任法》中并未得到体现。在分类上,学界一般将正当防卫与紧急避险称为“正当理由”,而将不可抗力、受害人过错、第三人过错称为“外来原因”。前者阻却行为或结果之不法性,后者则是对因果关系或过错的否定。

《侵权责任法》并未明确“正当理由”是否可以作为饲养动物损害责任的抗辩事由。应该看到,在正当防卫或紧急避险成立的情况下,动物致人损害之性质颇为特殊。如甲为躲避仇敌追杀而驾马奔逃,恰好将过路之乙撞伤;丙为防卫丁之殴打,放狗将丁咬伤等。在该类行为中,危险之来源既不是动物行为的不可预见性,也不是动物本身所携带的危险源,而是防卫人、避险人对动物行为的有意操控。防卫人、避险人通过操纵、控制动物行为,形成有利态势,从而保护自身之安全。此刻,动物仅应被视为防卫人、避险人之行为工具,而不应当被视为使侵权人承担责任的独立媒介,故不适用饲养动物致害的请求权基础。至于防卫人、避险人是否承担责任以及承担责任的份额,则视其各自要件是否满足、措施是否过当而定,自不待言。

在第三人过错已有立法明文规定的情况下,在学界及实务界颇有争议的乃受害人过错与不可抗力。受害人过错被《侵权责任法》第78 条所采纳,而被第79 条、第80 条所排斥,不可抗力则根本未被规定。杨立新教授认为,当饲养动物致害满足《侵权责任法》第79 条、第80 条之要件时,侵权人不能引用不可抗力而为抗辩。[8]本文则认为应当分情况讨论。若不可抗力为初始原因,动物行为为介入原因,如地震发生后动物因受惊吓而咬伤人,则不可抗力仅为侵权行为发生之条件,侵权行为依然可以被视为是“动物所造成”的,故不可抗力并不是抗辩事由。反之,若动物行为为初始原因,而由不可抗力介入之,如大水冲垮围栏而使甲家之猪压死乙家鸡仔,盖此时不可抗力切断动物行为与损害结果之因果关系,可视为非因动物行为所致损害,适用过错责任一般条款,不可抗力当为抗辩。

在受害人过错,尤其是受害人故意之情形下,免责或减责之法理依据颇为重要,故专门论述。

(二)受害人故意之法理依据

受害人过错在我国大陆地区被称为“过失相抵”,在台湾地区被称为“与有过失”,德国法上则有“共同过错”(Mitvershulden)之说。此外,英美判例法传统上的助成过失(contributory negligence)以及后来的比较过失(comparative negligence)都有与之相似的含义。受害人过错是指受害人于损害之发生或者扩大具有可非难的心理状态。[9]一般认为,受害人过错包括故意与过失。但德国侵权法学家冯·巴尔(Von Bar)教授指出,德国法上的受害人过错与共同过错同义,而共同过错并不包括受害人故意。后者对损害之发生形成了排他性的原因力,故“根本谈不上赔偿责任的问题”[10]。

就受害人过错免责之法理依据而言,通行的观点认为,若受害人可通过加持其与有过失的行为所引起之损害而获得全部赔偿,则有悖诚实信用原则。故诚实信用乃受害人过错可免责的要义之所在。然而,新近的理论探讨表明,作为民法的基本原则,诚实信用之意涵过于宏大。若强行作为受害人过错之背书,恐难以具化,不具有可操作性。另有学者指出,诚实信用应以当事人存在特殊的法律关系为要件。然而侵权行为并无特殊法律关系之要求;诚实信用无法细化与有过失之精确认定,给司法实务太多裁量空间,背离法之安定性。[11]鉴于此,本文认为,可从过错与因果关系两个方面重构受害人过错减免责任之法理基础。

一方面,就主观层面而言,受害人对自己之事务应具有谨慎注意义务。若受害人因故意或者过失导致损害的发生或扩大,则他(她)无异于与加害人共同造成了损害结果。质言之,在受害人的与有过失成立时,受害人仿佛将自己置于加害人的地位。受害人之行为与加害人之行为紧密结合,共同导致了损害结果的发生,此之谓受害人共同过错中的“镜像原则”。

在受害人故意的情况下,若套用“镜像原则”,则可得出以下几点结论:第一,若受害人故意而加害人轻过失,则加害人行为完全可被视为受害人行为之“条件”,加害人固不必承担责任;第二,若受害人故意而加害人重大过失,此时损害结果亦应被视为由受害人主动触发,而加害人行为之介入仅具有工具意义,考虑到加害人的主观可非难性,其承担部分责任足矣;第三,若受害人故意而加害人亦故意,则受害人与加害人行为之结合可类比“共同侵权”,由双方分担损失。

另一方面,就客观层面而言,受害人过错减免责任之要害乃在于受害人之过错行为切断了加害人之行为与损害结果之间的因果关系。张新宝教授认为,加害人“仅应对其行为存在原因力的损害后果承担责任”。[19]加害人行为仅是损害发生的部分原因,尤其是在受害人故意之场合,受害人过错行为之介入无论如何都使加害人的行为不再是损害结果的“近因”。冯·巴尔教授指出,对原告共同过错的认定“不可避免地会转向对被告行为因果关系的认定上”。[10]

此处,为了明晰受害人故意在因果关系认定中的作用机理,有必要比较受害人故意与不可抗力的免责条件。不可抗力是指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况。不可抗力仅能成立事实因果关系,盖因其损害来源于自然,故没有可归责之主体。[12]如上文所述,在不可抗力为初始原因而侵权行为为介入原因时,不可抗力非为损害发生之近因,因而应认定侵权行为直接造成损害结果;若侵权行为为初始原因而不可抗力为介入原因,则不可抗力之原因力阻断了侵权行为与损害结果之因果链条,“被击中”之受害人无法将损害结果转移。但是,在受害人故意时,该推理路径并不能完全适用:若受害人故意为初始原因而侵权行为为介入原因,如甲故意挑衅乙之藏獒并怂恿其追咬自己,此时,即便侵权行为乃造成损害结果之直接原因,亦应当认定甲之故意挑衅“启动”或者“开启”了藏獒的行为。在此情形中,受害人故意之行为与损害结果具有“相当性”,故其依然是损害发生之近因。举重以明轻,若受害人故意乃介入原因,也应作同样解释,自不待言。由此可见,在受害人故意之情形下,不论受害人过错行为于何时、以何种方式介入,都将对因果关系之认定产生实质影响。

四、对《侵权责任法》第80 条之评价

(一)受害人故意应当作为危险动物致害之抗辩事由

可以说,同其他一切抗辩事由相比,受害人故意具有显著的特殊性。在外来原因中,上文的分析业已表明受害人故意与不可抗力在介入因果关系的效果上存在本质差别。而在受害人过错内部,其他过失相抵原则在责任成立、损害分担上的作用也无法望其项背。归纳以言,受害人故意的特殊性包括三个方面:第一,受害人故意只能是损害结果的原因(cause)而非条件(mere condition)。判断行为是结果之原因还是结果之条件,可借助“正常还是不正常”“自愿还是不自愿”两个标准。[13]第二,受害人故意只能是损害发生的直接原因而非间接原因。受害人积极主动地追求损害结果的发生,其心理状态表明他(她)不允许损害结果不发生。在该目的驱使下,受害人自身之行为或者利用他人之行为往往直接与损害结果相联系。第三,受害人故意只能是损害结果的独立原因而非派生原因。应当看到,受害人故意行为往往独立地“开启”危险状态。此种“开启危险”的行为具有独立性,在某种程度上甚至具有排他性的。其他原因力(诸如加害人故意、重大过失行为)不能吸收、吞并该项原因。由此,受害人故意应同其他一切抗辩事由相区别,尤其应与过失相抵相区别。冯·巴尔教授所谓“共同过错并不包括受害人故意”,是有其深刻意涵的。

鉴于上述理由,本文认为,虽然《侵权责任法》第80 条业已明确受害人故意或者重大过失不可作为抗辩事由,考虑到个案中存在诸如受害人故意使动物管理人所饲养之危险动物咬伤自己而敲诈巨额医疗费之情形,可将受害人故意或者重大过失解释为“过失相抵”,而将受害人故意排除在“过失相抵”之外。唯此才既保全了受害人故意的法理基础,又与当下司法实践的立场相契合。

(二)区分危险动物与一般饲养动物并无实益

我国《侵权责任法》第78 条与第80 条分别规定一般饲养动物致害与禁止饲养的危险动物致害而异其责任,本文认为,至少在侵权法上,该种区分没有实际价值:

首先,以危险程度为标准对饲养动物作出区分,并不符合“同等情况,同等对待”原则。实践中,一只家养大型苏格兰犬的危险性并不比一只幼年藏獒低,而前者在很多城市并未被列入立法机关公布的禁止饲养的烈性犬名录。基于这一点,在比较法上,各国立法正逐步放弃区分饲养动物品种而异其责任的尝试,如德国法废除了“工作动物”与“宠物”的区分,美国侵权法在责任承担上也不再区分“宠物”与“饲养的野生动物”。

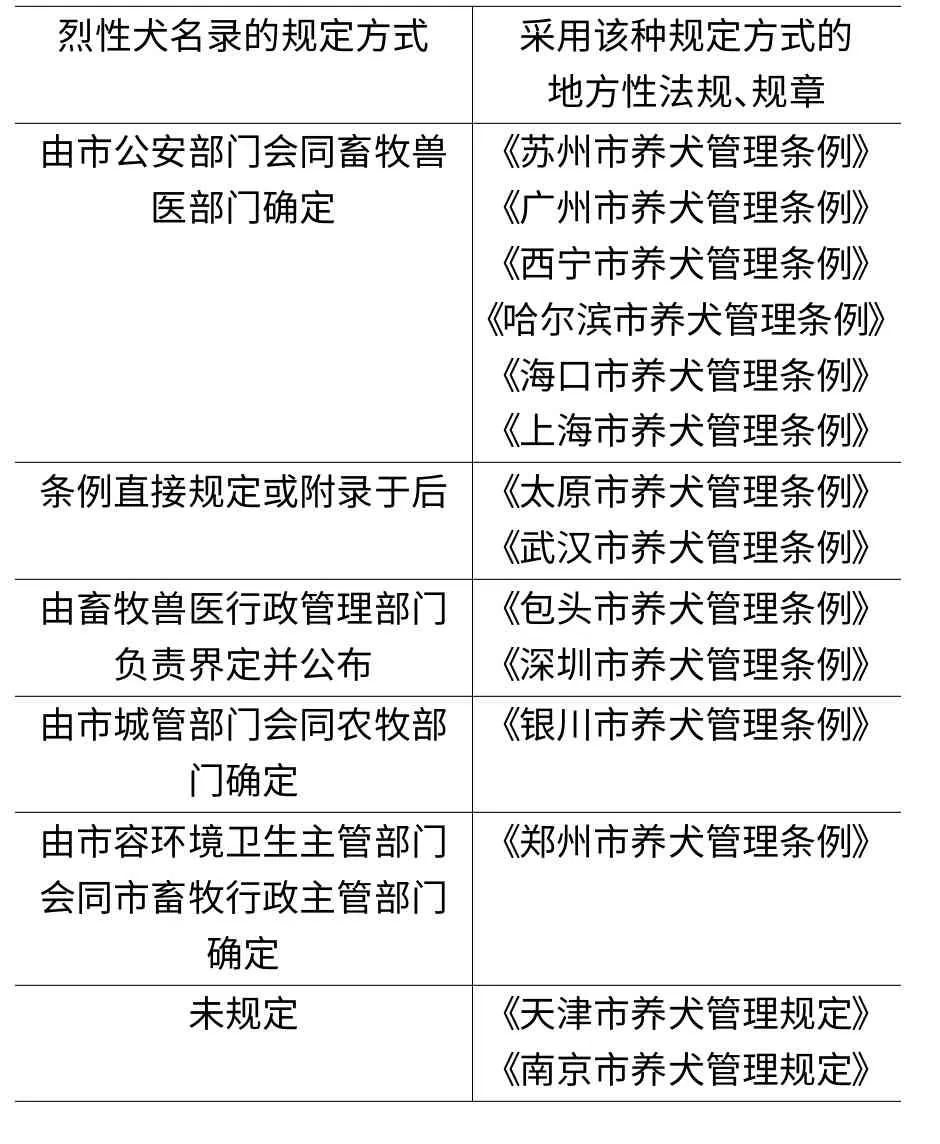

其次,在法律适用上,该分类给裁判者带来了极大的困惑。问题的关键在于,何谓“禁止饲养的烈性犬”?其判定依据何在?所参照的规范性文件效力如何?实际上,禁止饲养的烈性犬名录在全国范围内未臻统一,并没有一个全国性的标准。相关品种规范往往散见于各地的地方性法规、规章,收录于当地的养犬管理规定之中。法官需要检索当地相关规定中的名录,对该动物种类作出判断。然而,且不论各地立法对烈性犬品种的列举往往差异很大,单就规定方式而言就千差万别。例如,在一些地方,烈性犬名录以养犬管理条例的形式直接列举,如《太原市养犬管理条例》《武汉市养犬管理条例》。而一些地方则需另见于畜牧兽医行政部门公布的名单,如《包头市养犬管理规定》、《深圳市养犬管理规定》。一些地方甚至未对烈性犬名录作出规定,如《天津市养犬管理规定》《南京市养犬管理规定》。地方性立法的混乱导致法官在适用危险动物致害责任条款时无所适从,也在一定程度上解释了对于诸如藏獒、狼狗等大型犬、烈性犬伤人引发的纠纷,绝大多数法官倾向于仅引用《侵权责任法》第78 条作为裁判依据,而规避适用第80 条的原因。部分城市烈性犬名录的规定方式见下表:

烈性犬名录的规定方式 采用该种规定方式的地方性法规、规章由市公安部门会同畜牧兽 《苏州市养犬管理条例》医部门确定 《广州市养犬管理条例》《西宁市养犬管理条例》《哈尔滨市养犬管理条例》《海口市养犬管理条例》《上海市养犬管理条例》条例直接规定或附录于后 《太原市养犬管理条例》《武汉市养犬管理条例》由畜牧兽医行政管理部门 《包头市养犬管理条例》负责界定并公布 《深圳市养犬管理条例》由市城管部门会同农牧部 《银川市养犬管理条例》门确定由市容环境卫生主管部门 《郑州市养犬管理条例》会同市畜牧行政主管部门确定未规定 《天津市养犬管理规定》《南京市养犬管理规定》

最后,《侵权责任法》对饲养动物的区分亦混淆了行政责任与民事责任之界分。《上海市养犬管理条例》第42 条第3 款规定:“违反本条例第十二条第三款规定,个人饲养烈性犬只的,由公安部门收容犬只。”在相关地方性法规已对饲养危险动物作出行政处罚规定的情况下,若另外加持其民事责任,便等同于默认了私法主体间具有相互处罚之权力,似有公法侵溢私法之嫌。

(三)从饲养动物致害管窥侵权法的相关价值与功能

我国《侵权责任法》第1 条规定:“为保护民事主体的合法权益,明确侵权责任,预防并制裁侵权行为,促进社会和谐稳定,制定本法。”该条规定历来被解读为凸显了我国侵权法的救济法功能,表明侵权法的价值体系是以保护受害人权益为中心建构的。应该说,此种价值判断与功能选择本具有伦理正当性:若从概率角度推定,侵权行为受害者往往是举证能力有限的弱者,其在法庭上的对手很可能是某一庞大的社会组织,则法律之倾斜保护本是矫正正义的当然要求。然该种假定将某一特殊情势普遍化,以伦理之光环过度粉饰受害者,而对加害人科以过分苛刻之责任,似乎又有矫枉过正之嫌。从另一个角度说,若唯“受害人的正义”马首是瞻,便是假定“保护受害人”乃所有正义之所在。以此推之,对加害人的保护是否因此而“不道德”了呢?只保护一方的正义是片面的正义,甚至不能谓之正义。它扭曲了道德普遍性的气质,也忤逆了法律外观上的“公平”。故有学者指出,我国侵权法的价值追求看似颇具伦理正当性,实则采取了一种“单纯填补受害人损害”的工具主义进路。[14]《侵权责任法》第79 条、第80 条将动物饲养人、管理人推入“结果责任”的深渊,便是典型代表。

五、结论

我国侵权法立法虽与各国立法例一样,在饲养动物责任上秉承严格化趋势,然其在“受害人中心主义”立场下的特殊立法却使部分动物饲养人、管理人陷入“结果责任”的泥淖。该立法模式的局限性体现为两点:第一,其对危险动物与普通饲养动物的区分违反一体保护原则,极易造成裁判上的实质不平等。第二,其将受害人故意排除在抗辩事由之外,在法理基础上难以自圆其说,在因果关系论证上亦难以逻辑自洽。

[1]王竹.比较法孤例:饲养动物致害的三个无过错责任条款[N].中国社会科学报,2010-06-22(10).

[2]奚晓明.《中华人民共和国侵权责任法》条文理解与适用[M].北京:人民法院出版社,2010:534.

[3]杨立新.《中华人民共和国侵权责任法》条文解释与司法适用[M].北京:人民法院出版社,2010:521.

[4]王倩.动物致害的法律适用——以《侵权责任法》第78、79、80 条为分析对象[J].理论界,2013(1).

[5]全国人大常委会法制工作委员会民法室编.侵权责任法立法背景与观点全集[M].北京:法律出版社,2010:240.264.270.

[6]张新宝.侵权责任法立法研究[M].北京:中国人民大学出版社,2009:14.

[7]冯珏.论侵权法中的抗辩事由[J].法律科学(西北政法大学学报),2011(4).

[8]杨立新.中华人民共和国侵权责任法司法解释建议稿[EB/OL]http://www.qinquanfa.com/article/default.asp?id=1953,2010-08-08

[9]张新宝.侵权责任构成要件研究[M].北京:法律出版社,2007:495.

[10][德]克里斯蒂安·冯·巴尔..欧洲比较侵权行为法(下卷)[M].焦美华译.北京:法律出版社,2001:620,549.

[11]杨佳元.侵权行为与损害赔偿责任[M].台北:元照出版公司,20 09:219.

[12]陈本寒,艾围利.侵权责任法不可抗力适用规则研究——兼评《侵权责任法》第29 条[J].现代法学,2011(1).

[13]杨立新.债法总则研究[M].北京:中国人民大学出版社,2006(1):331.

[14]王永霞.《侵权责任法》的价值悖反及批判[J].法学论坛,2014(1).