生物礁灰岩底水裂缝型油藏开采规律及技术对策

2015-08-30朱丽君田慧君

曹 煜 林 璠 李 李 朱丽君 田慧君

(成都理工大学能源学院,四川成都 610059)

生物礁灰岩油藏和常规砂岩油藏储层特征完全不同,生物礁灰岩油藏一般发育裂缝,非均质性强:孔喉结构复杂,储集空间多样等。孔喉结构复杂主要表现在其孔喉半径分布范围广、次生孔隙和基质孔隙同时发育、孔隙度和渗透率相关关系差,有时甚至会出现孔隙度高而渗透率极低的现象;其储集空间往往包括多种形式,一块生物礁灰岩常常包含有孔、洞、缝三种中的一种或多种储集空间的组合[1]。因此,地震、测井等资料的解释、储层精细描述、油水运动规律研究等评价方法较砂岩等其它类型储层更加复杂。笔者调研国内外资料文献后发现,生物礁灰岩油藏的采出程度普遍较低,剩余油可采储量大,挖潜的空间巨大。但由于储层地质油藏条件复杂,油田后期生产区的调整井投产后高含水、含水上升块、产量递减快,油田开发状况日趋复杂。因此,对于这类储层非均质强、剩余油分布复杂、调整井位部署难等众多问题的大型块状生物礁灰岩油田,如何提高此类底水裂缝型油藏的采收率成为油藏工作者面临的大问题。上个世纪70年代以来,我国陆续发现了一批底水裂缝性油气藏,本文中对国内川南有水气藏、华北古潜山油藏、乐安油田以及塔河缝洞油田等的开采特征和增产措施进行了调研和总结分析,并提出相应的开采技术对策。

1、底水油藏产水特征

底水油藏的油井投产后很快见水,有的出现暴性水淹。如何抑制底水油藏的底水突进是提高油井产量、提高油田采收率、实现油田高效开发的关键所在。为了很好地控制水锥,必须分析油井水侵方式和含水率变化特征[2,3]。梅尔库洛娃利用油井生产数据,统计分析了罗马什金等油田的油井出水规律,并总结了不同类型储层的油井出水特征。

在大裂缝发育部位,底水活动主要表现出“水窜”特征;在裂缝不发育部位,底水活动则表现出“水侵”特征。底水活动的主要方向取决于纵向缝、横向缝的相对发育程度,底水油藏在开采中表现出如下水侵模式:

1.1 非均质底水油藏的水侵模式

对于裂缝发育的非均质的底水油藏,底水油藏的水侵特征是底水沿非连续面的水窜型(图1)。

图1 非均质底水油藏油井出水模式

1.2 均质底水油藏的水侵模式

均质底水油藏的见水模式为底水锥(脊)进型。若油井所在的油层内中、小型裂缝或者微细裂缝发育,并且不存在大型缝,油层则表现出似均质性。

在油藏相对均衡开发的前提下,油水界面边界压力下降均匀。由于储集层性质各向同性,从整体上说,水侵呈垂直活塞式推进,油水界面前缘呈连续面向上驱动、水驱效率高且补充了油藏能量,对油藏开发有利。但对均质底水油藏的油井来说,在生产过程中,油井井底流动压力必然低于油藏地层压力,在油井井底下面的底水必然会形成水锥,当水锥高度大于油井井底距油水界面高度时,油井便产出地层水。

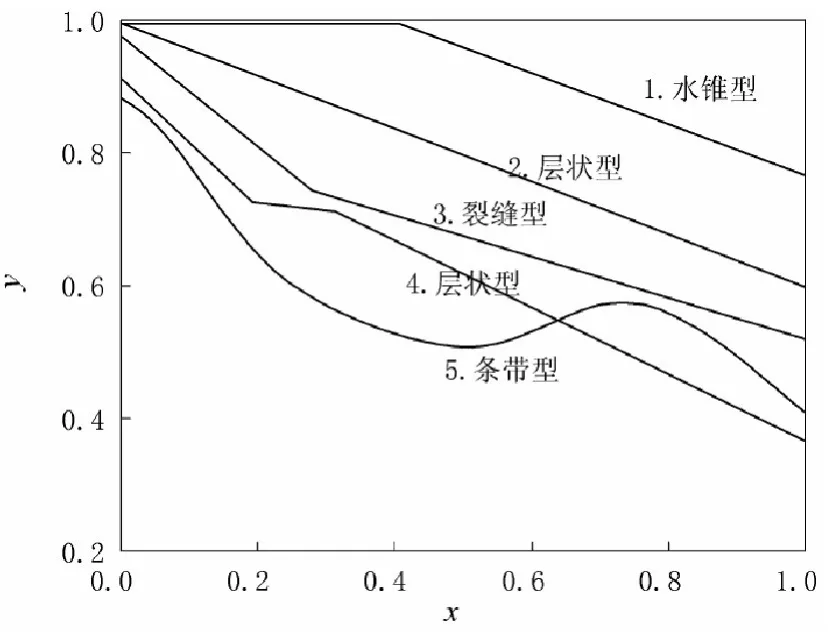

根据累计产水和累计产油的关系,刘德华绘制了单井见水特征曲线图版[4],如图2所示。

表1 底水油藏见水类型

见水类型 生产特点 增产策略裂缝水窜型见水没有无水采油期,投产即见水,初期产能高,并且随着含水的快速上升,产油量下降很快,裂缝沟通水体,一般能力充足。对水体能量强的井采用改变工作制度等方式增产,有利于启动低渗或微裂缝储集体内原油,使油水重新分布而被采出。

图2 单井见水特征曲线图版(据刘德华)

1.3 水平井的水淹类型

水平井的水淹模式与直井有一定的相似性,主要有两种:沿裂缝水窜和底水脊进式水侵。

根据水平段上的出水分布不同,底水脊进式水侵可分为线状、点状和曲面状。由于水平段所在区域垂向渗透率不同,底水最先从垂向渗透率高的区域或油水界面的拐点处侵入油井,造成点状出水,在生产曲线上表现为水油比低;若油层垂向均质性强、井身轨迹呈近似水平态、底水均匀脊进,此为线状出水;若底水能量大,油层渗透性较好且产量较高,线状出水就会演变为曲面状出水,油井暴性水淹,变为水井。

裂缝油藏最常见的出水形式是地层水沿沟通了水平段的裂缝窜入油井。早期裂缝是油的通道,油层压力随着开采时间逐渐降低、裂缝演变为水的通道。但其与底水脊进式水侵不同,水平井见水后,短时间内产水量暴增,产油量骤减,如图3所示。

图3 底水沿裂缝水窜示意图

2、裂缝性底水油藏的剩余油分布特征

抑制“水窜”和“水锥”对于油藏工程师来说,难度较大。有学者建立了解析模型和室内物理模拟,使用油藏数值模拟技术来确定临界产液速度。对于块状底水油藏,油井生产压差的存在使得井筒周围存在底水锥进现象,同时在2个油井之间形成一定的锥间带,剩余油较富集[5]。

裂缝性古潜山油藏在双重介质条件下,底水上升能够形成两个油水界面,即:岩块系统的油水界面和裂缝系统的动油水界面(图4)。两个油水界面将储层分成三个区域:Ⅰ区为水淹带,岩块和裂缝系统完全被水淹,无驱油现象;Ⅱ区为油水过渡带,岩块和裂缝系统部分被水淹,仍存在驱油现象;Ⅲ区为含油带,未受水锥影响,为未动用地层。

图4 裂缝性油藏单井动油水界面示意图

对于裂缝发育的底水油藏,由于底水主要沿裂缝水窜,即使单井已被水淹,在生产井间仍存在大量未动用的原油,油水界面基本没有改变(图5)。

图5 裂缝性油藏井间剩余油分布图

特低渗透储层微裂缝发育,开发过程中渗吸作用明显,准确表征渗吸速度对合理开发该类储层具有重要意义。在油田开采过程中,有些采油井水淹停喷后,通过关井恢复一段时间后再开井生产,不但可以自喷生产,而且还可以获得一定的无水采油量。当油井生产再次含水停喷,重复开关多次均可以获得无水油量。例如位于华北油田龙虎庄油田北部高点的油井就具有这样的开采特征。说明初期由于采油速度过高,主要开采了大裂缝内的原油,而岩块内的油尚未大量采出。大裂缝见水后,大裂缝内的水与岩块小缝小洞内的油在毛管压力作用下产生自吸排油,小缝小洞内的油量逐渐向大裂缝集中。

3、底水油藏注气开采技术

边底水活跃的油藏,注入气体不但补充了地层压力,而且还能控制底水锥进,减少油井生产的含水率。其机理是:在重力分异作用的影响下,注入井中的气体从油层底部运移到油层顶部,增大了弹性能量,降低了形成水锥的速度;同时,利用油水粘度差,使油水界面被迫向构造或油层下部运移,使水锥消失[6]。

调研发现,目前国内开展“单元注气替油”的油田一般采用二氧化碳、氮气和天然气作为气源[7]。但高纯度氮气(液氮)的性质稳定、膨胀率大、不燃(天然气在富氧时易燃易爆)、不腐蚀生产设备,并且现场制氮成本低、气源丰富;因此,氮气作为注气开采的首选。国内华北雁翎油田潜山油藏和乐安油田草古1潜山油藏,均为底水裂缝型油藏,采用“注气压锥”方法开采后,降水增油效果显著。

4、底水油藏控锥技术

国内外底水油田的开发经验表明:控制底水锥进或抑制水锥是开采底水油藏的关键所在。对于底水油藏的开采技术,许多学者进行了研究[8,9]。

预防水锥形成的油藏工程方法有:①优化射孔;②控制临界产量与临界压差;③水平井开采[10]。采油工艺有:①打人工隔板阻挡底水技术;②采水消锥技术;③注入堵剂技术。

4.1 化学堵水措施

在水平井堵水中,国外一般使用冻胶类化合物或高分子聚合物;国内则使用水玻璃和水泥等无机堵水剂。对于水平井而言:①清楚出水层位时,进行工艺选择性堵水;②不清楚出水层位,进行化学选择性堵水。

经过大量室内实验研究,我国研制开发的化学堵水技术,主要包括颗粒型和凝胶型复化学堵水方式。

4.1.1 颗粒型堵剂

颗粒类堵水调剖剂经济有效,品种较多,油田中常使用的颗粒型堵剂如表2所示:

表2 颗粒型堵剂

颗粒型堵剂对于(特)高渗的大孔道地层需要进行深部处理,效果显著。颗粒型堵剂的粒径大小与岩石孔道密切相关:堵剂粒径小,难以在孔道内形成“桥堵”;粒径大难以进入孔道深处从而出现“表面暂堵”现象。

4.1.2 水溶性聚合物冻胶类堵水调剖剂

我国在堵水调剖剂研究上颇有建树,国内油田相继使用的各种堵水调剖剂多达70余种,其中研究最多应用最广的一种堵水调剖剂为水溶性聚合物冻胶,尤其是聚丙烯胺的应用,给化学堵水调剖技术开创了新局面。水溶性聚合物一般包括合成聚合物、生物聚合物和天然改性聚合物等。其共同点为易溶于水,增粘性能强,粘弹性好。

4.2 采水消锥工艺

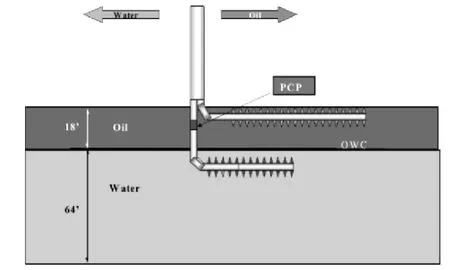

一般情况下,达到控锥效果的临界产量小、不能满足经济要求。若以高于临界产量的速度进行生产,水锥易突破、含水率上升快[11,12]。所以,油水界面的形态取决于排水采油形成的压力梯度和重力的共同作用。因此提出油水界面下采水的方式来改变地层中的压力分布,达到消除水锥的目的。通过调整排水和采油的速度,可以控制油水界面的变化和形态。排水采油技术可以阻挡底水的锥进或脊进现象、延缓边底水的突破(图6、图7)。

图6 直井采水、水平井采油消锥法

图7 水平井采水、水平井采油消锥法

5、结论

(1)生物礁灰岩底水裂缝型油藏非均质强、剩余油分布复杂、产量递减快、采出程度低,但剩余油可采储量大,挖潜空间大。

(2)底水油藏的产水特征表现为:在大裂缝发育部位,底水活动主要表现出“水窜”特征;在裂缝不发育部位,就表现出“水侵”特征。

(3)对于底水裂缝型油藏,油井底水锥进后,在生产井之间易形成锥间带,剩余油较富集。

(4)对于底水活跃的油藏,注气可以补充地层压力,同时抑制底水锥进,降低油井综合含水,降水增油效果明显。注入气优先选择性价比高的氮气为气源。

(5)底水油藏开发的关键技术是抑制水锥或控制底水锥进,最大程度地延长油井无水采油期和控制底水均匀驱替。采用化学堵水措施和采水消锥工艺可以解决生物礁灰岩底水裂缝型油藏的开采问题。

[1]李士伦,王鸣华,何江川,等.气田与凝析气田开发[M].北京:石油工业出版社,2004.

[2]王庆,刘慧卿,曹立迎,等.非均质底水油藏水平井水淹规律研究[J].岩性油气藏,2010,22(1):122 -125.

[3]Ehlig - Economides,C.A.,Chan,K.S.,Spath,J.B.Production Enhancement Strategies for Strong Bottom Water Drive Reservoirs.Society of Petroleum Engineers[J].SPE 36613.1996:409 -419.

[4]刘德华,陈利新,缪长生,等.具有边底水碳酸盐岩油藏见水特征分析[J].石油天然气学报,2008,30(4):137-140.

[5]孙晓旭,杨胜来,吴晓云.裂缝性底水潜山油藏注气数值模拟研究[J].复杂油气藏,2012,5(1):63-66.

[6]李士伦,郭平,戴磊,等.发展注气提高采收率技术[J].西南石油学院学报,2000,22(3):41 -45.

[7]康博,熊伟,张正红,等.缝洞型油藏注气开发单元优选方法[J].科学技术与工程,2013,13(26):7629-7633.

[8]Patel,R.S.,Batycky,J.P.,Tang,J.S.,Lai,S.Y.,Tibold,M.P.The Application of Fluid Injection To Mitigate Coning.Society of Petroleum Engineers[J].SPE 28570.1994:33 -40.

[9]Shirif,E.Mobility Control by Polymers Under Bottom- Water Conditions,Experimental Approach.Society of Petroleum Engineers.SPE 64506.2000:1 -12.

[10]张忠义,陈东亮,刘亮,等.DH井区砂岩油藏水平井提高采收率方法[J].油气田地面工程,2009,28(11):44-45.

[11]杜殿发,李恒清,陈桂华.底水油藏采水消锥与冻胶隔板复合控水方法[J].大庆石油地质与开发,2010,29(6):140 -144.

[12]裴连君,李旭东.底水油藏应用成对水平井消锥探讨[J].吐哈油气,1998,3(3):21 -25.