汉语命令句语调的音系研究

2015-08-28周昕

周昕

【摘要】本文对汉语命令句语调进行了语音实验,并运用“自主音段-节律”理论(AM理论)对语料数据进行了音系描述和分析。研究发现,重音在命令语调中作用重大,在命令句的音高表征中,每个音高高峰都和一个重音相对应,其中最高的音高高峰为绝对突显,其余的为相对突显。一般命令句中语义音高部分通常形成相对突显,语调音高部分通常形成绝对突显,两者间的音高落差就是后者中语气重音的作用。

【关键词】命令句 语调 音系 音高 重音

【中图分类号】G71 【文献标识码】A 【文章编号】2095-3089(2015)08-0002-03

Ⅰ理论背景

1.1 英语语调研究

SPE(Sound Pattern of English,英语语音模式)理论之后,语言学中音系理论的表征结构发生很大变化,由原来的线性表征向非线性和多线性方向发展。Goldsmith(1976)提出自主音段理论,认为声调(tone)位于音段层面之外的音层上,在音系推导中保持相对的独立,它通过联结线和音段层面的载调单位相联结。上世纪七十年代又出现了另一重要的非线性音系理论—节律音系学,从重音节律的角度证明了音节的存在。

语调的研究由来已久,但明晰化的语调音系研究和描写始于上世纪八十年代初。语调音系学的形成和发展主要得益于自主音段理论和节律理论。Pierrehumbert (1980) 将两者运用于她的博士论文《英语语调的音系学和语音学》来描述分析英语语调:

在此和后来的研究成果基础上逐步形成了“自主音段-节律”理论(autosegmental-metrical theory, AM理论)。AM理论认为:语调音高线由音系单位的高音调(tone H)和低音调(tone L)组成;语调音高线根据韵律结构既独立于语篇又与之相联系。英语中共有三种音高事件(pitch events),分别是7个音高重音(pitch accents),2个边界调(boundary tones),2个短语重音(phrase accents)。根据自主音段理论,所有音高事件都由高音调和低音调组成,即:音高重音(pitch accents):H*, L*, H*+L–, H–+L*, L*+H–, L–+H*, H*+H–; 短语重音(phrase accents):H–, L–;边界调(boundary tones):H%, L%。产生合格语调的语法如下图所示:

在AM理论框架内,许多语言的语调研究都取得了长足的进步。

1.2 汉语语调的研究

汉语属声调语言,声调和语调共存于语句音高中。为深入研究汉语语调表征,必须将两者剥离,这是汉语语调研究的关键。赵元任在这方面作出了开拓性的研究。赵元任(1929)认为汉语语调并不只是几个固定声调模式的简单连接,他从单字声调、中性语调、口气(表情)语调分开讨论。他认为声调和语调有密切的关系,因为两者都以语音的音高变化为主要表现形式。赵还提出“音域”的概念,指出它是个变量,而这种变化正是声调和语调共时叠加的结果。

赵元任之后,直到上世纪八十年代后,汉语语调才开始成为语音学界的热点问题之一。

石佩雯(1980)研究了句终语调和不同类型句子的关系,指出句终语调可分为声调尾音和降调尾音。她还认为祈使句用降调,并划分了两种不同的祈使句:表示命令或禁止的祈使句和表示请求或劝阻的祈使句。前者“全句句调都高,音域较宽,重读音节的音量增强,音长不增加”;后者“全句用较低句调,语速慢,音量轻,重读音节拉长。”

吴宗济(1982)认为单字调、两字调(包括轻声)是汉语普通话句调的“建筑材料”或基本单元。他把和一定的句终语调相联系的句子分为三类:平叙句、疑问句和加强句。加强句指表示祈使、命令、抗议、惊讶等语气的句子。吴指出加强句调的规律是,基本单元调型不变,只是全句调域扩大(声调起伏加大),或全句的调阀提高若干。

胡明扬(1987)主张汉语句末调表达整个句调。句末调指句子最后一个重读音节的音高变化。他并不同意字调和语调是简单地叠加。胡认为北京语调只有三种音高高度:高调、平调和低调。高调和低调是相对于句末调调阀的平均调高而言的。另外,时长加上一定的声调可区分不同的语调。而音量,作为汉语普通话的语调因素之一,指重音问题。

沈炯(1985)明确指出声调和语调是两个相对独立的、有不同声学表征的音高系统。他提出“调域”(tone range)的概念,指话语某一位置上基于声调音高特征分布的整个声调音域。“调域”通过不断改变音高的高度和调域的宽度表达各种不同的语调。他还提出音高上线和音高下线的概念 (1992) 。音高上线在调核后以骤降和渐落的形式形成语调特征;而音高下线在调核后以上敛和下移的形式形成语调特征。一般命令句就是音高上线骤降和音高下线上敛的结果。

曹剑芬(2002)认为声调“小波浪”和语调“大波浪”共存于语流中,两者的关系是音阶叠加的“代数和”,不是调形叠加的“代数和”。她认为语调“大波浪”是由短语的音高下倾引起的,而声调“小波浪”的具体音阶和音域必须受总体语调格局的调节和制约。语调对声调的影响主要作用于句子的后半部分。她还总结了疑问、陈述语调的不同特点。

林茂灿(2003)通过声学分析和听辨实验对汉语回应问句和是非问句的音高重音和边界调做了研究。他发现在区分疑问和陈述语调时,边界调末点基频曲线形状或斜率要比起点基频曲线的重要的多。他把承载疑问或陈述语调的声调叫作边界调。

1.3 问题

由以上看出,汉语语调的研究是从未间断的。但是大多是研究陈述和疑问语调。前人虽然对祈使句有过笼统的分析,但是带有命令语气的祈使句还没有做过细致的研究。同时,多数人只做了关于语调的语音实验,而没有作出音系描述和标注。本文将运用语调研究AM理论,依据石佩雯(1980)的分类,集中研究表示命令和禁止语气的祈使句即命令句的语调,并通过语音实验的手段做出音系学分析。

II 语音实验和音系分析说明

2.1 实验数据

本文的语料波形文件由电视剧《激情燃烧岁月》的VCD文件转化而来,后利用语音软件Cool Edit Pro切分出命令句。

2.2 语料标注和语音绘图

采用语音软件PRAAT对语料进行处理,包括语音标注,语音作图和数据提取。作图和提值之前,先对一些音高问题进行了手工修改。

对于语音标注,标注单位是任何有区别性语调特征的韵律单位。所以标注单位可以是音节,词,短语,甚至是分句。由噪音产生的音高点被排除在数据提取部分之外,标注为静音。

对于语音作图,音高、音阶(pitch tier)和文本标注在同一图表中绘制。

2.3提值

每个文本标注单位内,提取音高起点和音高末点间的音长,音高起点和音高末点的音高值,还提取最大音高值和最小音高值并计算出两者的差值,即音域。

2.4 音系描述与分析

本文利用语调研究AM理论,使用相似手法标注音高事件。用H-和 L-标注短语重音,用H%和L%标注边界调。由于汉语语调的不同表征,音高重音的标注和AM理论略有不同。

2.5 本文的研究重点

本文欲分析汉语普通话命令句的音高走势,所以主要分析各种音高数据,而不是分析所有可能影响命令语调的语音因素。时长和音强只作为辅助手段予以关注。

III 汉语命令句语调研究

3.1 单音节命令语调

命令在听感上音量高,速度快,音节数量能少则少,甚至一个音节也可完整地表达命令。语音表征上,音高起点较高,最大音高值和最小音高值之间的音域较小,音高末点未下降到很低的音高水平。

3.2 双音节命令语调

双音节命令中,承载较多语调信息的音节和承载较少语调信息的音节通常形成强-弱或弱-强的语调短语模式,即有些首音节重读,有些末音节重读。仅考虑音高数值,双音节命令也有较高的音高起点和音高末点,语调的音域也较小,最大音高值出现在重读部分。

不难发现,在双音节命令中,有两种音高模式:一种是前部重读模式;另一种是后部重读模式。其中,后者情况较常见。

3.3 三音节命令语调

有两种划分三音节命令韵律单位的方法。一是前两个音节划为一个韵律单位,二是后两个音节划为一个韵律单位。不同的分法取决于语调短语的语义因素。通常,重读部分是单音节韵律单位。

三音节命令有较高的音高起点和末点,音域在不同的情况下或宽或窄,音高最大值通常出现在语义独立的音节上。

首音节重读的三音节命令中,如果中字是上声的话,其音系标注中将缺少一个L+H*的音高重音。同时,还得出以下结论:语调短语中并不是每一个音节都对应一个音高峰,特别是音高凸峰。有时,两个相邻音节会共同形成一个音高峰服务于整个语调短语的语调。

基于以上分析,得出结论:在三音节命令中,语调也有两种音高走势,一种是前部重读模式,标注为[H* L–+H* L– L%] 或[H* L–+H* L–+H* L– L%];一种是后部重读模式,标注为[H* L–+H* L–L%] 或 [H* L–+H* L–+H* L–L%]。两种模式的唯一区别在于重音的位置。考虑到中间上声音节,以上两种音高模式标注可分别改写为[H* (L–+H*) L–+H* L– L%] 和 [H* (L–+H*) L–+H* L– L%]。

3.4 多音节命令语调

笔者认为双音节短语和三音节短语是基本语调单位,多于三音节的短语通常被分为几个韵律单位。命令受音长短的限制,较长的命令一定被分为几个小的韵律短语,并将重音赋予其中能较好表达命令语气的部分。

“注意隐蔽”四字短语分为两部分并形成两个明显的音高峰,重音在后一音高峰部分,标注为[H* L–+H* L– L%]。图中整个语调短语的音高起点接近400Hz,音域187 Hz。较宽的音域是由于去声末音节所致。

在命令句中,不是所有的音节都是载调单位。有时完整的命令语调话语是由语调部分和其他语义因素共同组成。

“注意姿势”中,只有后两个音节承载命令语调,前两个音节提供语义帮助。所以依据音高图将其划分为两部分,前一部分的L调和后一部分的H*音高重音。为表达完整的命令语调,两部分是不可分割的,所以可标注为[IP [ip L][ip H* L– L%]]。

“手臂离基胸十公分”根据语义含义和相关的音高数值,前五个音节划为一个韵律单位,后三个音节划分为另一个。标注为[IP [ip L][ip H * L–+H* L–+H* L– L%]]。后一韵律单位正好符合三音节命令的音系标注,所以以上标注改写为[IP [ip L][ip H * (L–+H*) L–+H* L– L%]]。

超过三个音节的命令,特别是由语义部分和语调部分共同组成的命令中,重读音节通常落在最末一个音高重音上。另外,重音问题是个相对性的问题,和语音图中的音高凸显有关。非重读音节处于相对凸显位置,重读音节处在绝对凸显位置。

3.5 小结

命令语调可从音系的角度做出如下描述:

单音节:[H* L– L%]

双音节:[H* L–+H* L– L%] & [H* L–+H* L– L%]

三音节:[H* (L–+H*) L–+H* L–L%] & [H* (L–+H*) L–+H* L– L%]

多音节:[IP [ip L][ip H* L– L%]] &[IP [ip L][ip H * (L–+H*) L–+H* L– L%]]

从以上描述发现,重音是区分命令语气的重要因素。在较长命令中,重音一般落在最末一个音高重音上在;而少于四个音节的命令,有的落在第一个音高重音上,有的落在最后一个音高重音上。这种音高对比显示了命令语调的两种音高模式:前部重读型和后部重读型。

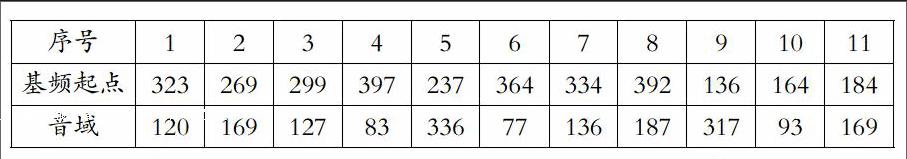

除此之外,还有其他因素表明命令语气的特征。首先,命令语调的音高起点较高。其次,命令语调的音域较窄。下面是以上各例句(1-11)中音高起点和音域数据的汇总表。

多数命令语调音高起点越高,音域越窄。但也有例外。原因如下:

1.‘向前看音高起点较高,为保证末音节‘看的绝对凸显,中间音节‘前音长加长,语速放缓。‘向右看齐在于末音节绝对凸显造成的较宽音域。

2.既有较低的音高起点,又有较窄的音域。因为它们都是包括语义部分和语调部分的。为考察影响命令语调的因素,最好只分析命令中的载调部分。以下是只提取载调部分音高起点和音域的汇总表。

从上表发现,命令语调部分的音高起点和音域之间并没有绝对的对应关系,即较高音高起点并不一定对应较窄音域。以上11和例句中的音域在73-336Hz之间,并无统一规律。但是音高起点都较高。虽然音高起点较低,其命令语调主要通过末音节的高音高落差体现的,这可看做是命令语调的特殊形式。所以,音高起点并不是命令语调的唯一决定因素。

下面是以上例句音高起点和音高末点的汇总表。

发现,口令中命令语调的音高走势中都有较高的音高起点和音高末点。

IV 结论

本文借助语音实验对汉语命令句语调进行了音系学的描述和分析,得出以下结论:

1.用AM语调研究理论对汉语命令语调进行分析是可行的,发现命令语调的一些普遍规律。

2.一般命令句的音高表征中,音节和音高突显并非呈现出一一对应的关系,即并不是每一个音节都会在音高表现中形成一个音高峰。通常音高峰由重读音节加非重读音节或重读音节加轻声音节共同形成。这种情况下,形成一个音高峰的几个音节可划分为一个韵律单位。

3.重音在命令语调中作用重大。在命令句的音高表征中,每个音高高峰都和一个重音相对应,其中最高的音高高峰为绝对突显,其余的为相对突显。一般命令句中语义音高部分通常形成相对突显,语调音高部分通常形成绝对突显,两者间的音高落差就是后者中语气重音的作用。

4.根据重音位置,单纯的命令语调音高曲线可分为两种模式:前部重读型和后部重读型。而一般命令句的音高模式一般由两部分组成(语义/附加音高曲线和命令语调音高曲线),并在音高表现上呈现出‘弱-强的模式,或者说语调部分通常出现在句子的后半部分,两者之间形成音高落差。

参考文献:

[1]曹剑芬,2002,汉语声调与语调的关系,《中国语文》第3期.

[2]赵元任,1933b,汉语的字调跟语调,见自《赵元任任语言学论文集》,吴宗济、赵新那编,北京:商务印书馆, 2002.

[3]郭锦桴,1993,《汉语声调语调阐要与探索》,北京:北京语言学院出版社.

[4]胡明扬,1987,关于北京话的语调问题,《北京话初探》,北京:商务印书馆.

[5]林茂灿,2003,汉语边界调及其独立作用——兼论汉语与英语语调的共性与个性, 《第六届全国现代语音学学术会议论文集》,天津:天津师范大学.

[6] 沈炯,1992,汉语语调模型刍议,《语文研究》第4期.

[7] 吴宗济,1990,汉语普通话语调的基本调型,《王力先生纪念文集》,《王力先生纪念文集》编委会编,北京:商务印书馆.