我国啦啦操理论研究现状及发展趋势的文献计量分析

2015-08-26缑小燕

沈 杨,缑小燕

(北京体育大学,北京 100084)

我国啦啦操理论研究现状及发展趋势的文献计量分析

沈 杨,缑小燕

(北京体育大学,北京 100084)

采用文献计量方法对中国期刊全文数据库中2006-2014年发表的关于啦啦操的研究论文进行了数量分布以及研究重点的分析。结果发现:关于啦啦操在我国的开展现状、功能价值以及开展可行性的研究呈上升趋势,2010-2014年增幅巨大;关于啦啦操基本理论、规则裁判以及运动损伤处理的研究相对较少;从多角度探讨啦啦操文化及发展的突破性研究开始增加。

啦啦操;理论研究;发展趋势

啦啦操起源于美国,是现代体育运动中的一个新兴项目。最初由为美式足球比赛的呐喊助威活动发展到现在成为世界范围内的一项时尚运动。2006年我国开始参加世界啦啦操大赛,同年,出版了第1版《国际全明星啦啦队竞赛评分规则》。自此,我国啦啦操迎来了与世界啦啦操全面接轨的契机,发展的空间和深度也在不断扩大。

尽管在国际大赛中,我国啦啦操在运动员和教练员的共同努力下取得了一定成绩,但与世界先进水平还是具有一定差距。同时值得思考的是,我国啦啦操的理论研究较为浅薄,迄今为止,啦啦操专著只有2009年1月出版的由马鸿韬主编的 《啦啦操运动(配多媒体辅学课件)》一本。本文运用文献计量学方法,对2006-2014年发表的关于啦啦操的研究论文加以统计处理,并进行逻辑学分析,旨在了解我国关于啦啦操的研究现状,突出需要加深以及完善的研究方向,为啦啦操的可持续发展提供更为宽广的空间和思路。

1 研究对象与方法

1.1研究对象 2006~2014年收录在中国期刊全文数据库中有关我国啦啦操研究的400篇论文。

1.2研究方法

1.2.1文献资料法 以“啦啦操”、“理论研究”等为关键词,搜索查阅大量有关健美操、啦啦操、理论发展现状的期刊论文400篇,研读健美操、啦啦操各版本书籍规则等文献资料,为本文奠定研究基础。

1.2.2逻辑分析法 根据研究的核心关键词对目前国内发表于中国期刊数据库的所有关于啦啦操理论研究的文献进行阅读并筛选后归纳分类,运用逻辑学方法对各类文章进行主题分析。

1.2.3数理统计法 对检索以及分析整理的数据进行Excel数理统计处理。

2 结果与分析

2.1我国啦啦操研究的文献分布

2.1.1啦啦操文献年代分布 由表1可以看出,2006年以来我国关于啦啦操理论研究的文献量不断增加,至2014年,中文期刊网发表的关于啦啦操的论文数量是2006年的23.8倍。随着啦啦操运动在国内的兴起,学者对啦啦操研究的重视程度也越来越高。然而,纵观9年以来的啦啦操文献,我们发现发表在核心期刊的论文总数虽然是在增加,但是在文献总数的所占比例却是呈下降趋势的,在数量大幅增长的背景下,文献研究的质量和水平并没有得到同步的提高,研究者对于啦啦操的理解和探索有待加深和完善。

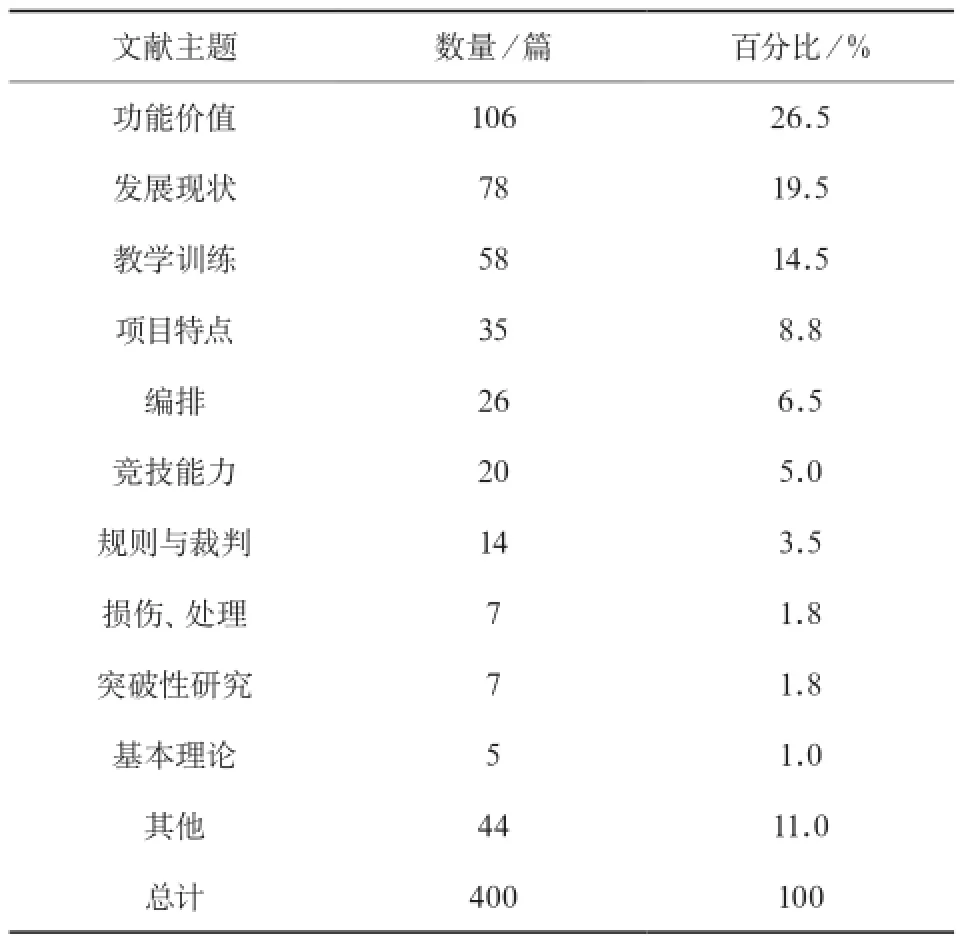

2.1.2啦啦操文献主题分布 根据文献论文研究主题的主要特征,可以将检索到的有关啦啦操的论文分别归入4个不同的研究方向:基础理论研究、训练学研究、生理学研究、社会学研究。由于需要对啦啦操理论研究的现状进行具体、深入的分析,笔者将4个研究方向所包含的各大主题的研究情况进行了数理统计。由表2可以看出,啦啦操功能价值和发展现状的研究占比较大,分别为26.5%和19.5%。关于啦啦操训练学方面的研究,教学训练占总研究的14.5%,项目特点、编排、竞技能力、规则与裁判分别占8.8%、6.5%、5.0%、3.5%,关于运动损伤的研究概括只占到总文献量的1.8%。

2.2啦啦操理论研究主题分析

表1 2006-2014年期刊发表啦啦操研究论文情况

表2 2006-2014年发表的啦啦操文献主题的分布情况

2.2.1啦啦操基础理论 理论是指导实践走向科学化的重要媒介。啦啦操在我国的发展虽然起步较晚,但在各界体育研究者的共同努力下,已经初步构建出一个啦啦操基础理论的研究框架,包含啦啦操基本理论、历史沿革、发展历程及现状等。对检索的到2006-2014年的啦啦操文献进行总结归类,我们发现,关于发展现状的文章较多,研究者较为关注啦啦操在各地、各阶层的开展情况。研究者结合国内实际情况加以分析,旨在找出全面推广啦啦操活动的方法途径以及存在的问题并提出解决方案。然而,无法忽视的一个问题是,关于啦啦操基本理论的专著和教材是极少的,中国啦啦操基本理论的研究探索尚未形成一个完整的系统。从啦啦操起源到相关概念的解析、运动项目的定义分类等,可供查询的文献资料以及专著是寥寥无几的,较有代表性的是由黄楚姬编写的《啦啦操的概述和编排》,但是对啦啦队运动概念的具体定义始终未明确。2007年,徐中秋等人对啦啦操的历史发展过程加以深入探讨,并提出啦啦操是适合青少年参与的体育运动,为啦啦操在中小学的推广提供了理论依据[1]。已形成的理论知识体系中,涉及啦啦操实践的关于教学训练方法、项目编排方法原则以及竞赛规则与裁判方面的解析专著屈指可数,年轻学者想要查阅参考相关的基础理论文献教材是具有一定难度的。完善啦啦操理论研究框架、加深啦啦操理论研究的深度与广度应是未来啦啦操研究者工作的重点。科学理论的系统指导将使啦啦操更加蓬勃、健康的发展。

2.2.2啦啦操的训练学研究 啦啦操的教学训练是当前研究的热点之一,以“教学、训练”为检索关键词,在中国知网中检索到了58篇文献。以发表在核心期刊上的文献为代表,从基本的教学训练方法到成套动作以及音乐的编排再延伸至项目的规则与裁判,深化了啦啦操训练学体系。王之春在《论体操、健美操与啦啦操的衍生与回归》中对“三操”进行平行比较研究,探索3个项目在内容、技术特征和音乐编排上的异同,对啦啦操项目特点加以深入探讨[2];杨念恩等人在《优秀竞技健美操和啦啦操运动员16PF常模及特征分析》中从心理学角度对啦啦操运动员竞技能力展开讨论,啦啦操是一项表演性极强的项目,运动员的自信、表现力以及赛场上对突发情况的应变能力都会影响运动员的发挥[3];伴随着国内外啦啦操各大赛事的举行,教练员和运动员对于啦啦操音乐及编排的创新思考也更加重视,对竞赛规则与裁判的认识也提升到了一个新的高度,阎晓《从竞赛规则变化看我国技巧啦啦操运动的发展与编排》一文,在系统分析竞赛规则的变化特点的同时,找出啦啦操编排与发展的创新点与突破点[4]。这些研究成果一方面展现出当前我国对啦啦操研究思维的不断拓宽,另一方面也为啦啦操运动教学与训练提供强大的理论支持。

2.2.3啦啦操的生理学研究 啦啦操中技巧啦啦操分属技能主导类表现难美性项群的运动,以翻腾、托举、抛接、金字塔组合、跳与跃、舞蹈动作、过渡连接及口号等形式为基本内容。运动员在展现高难度、高技巧的背后是高损伤,而这些运动损伤不仅发生在从事专项运动训练不久、身体素质差、基本技术训练不够的运动员身上,训练有素的老运动员在发展高难度时运动损伤也难免出现。

在中国知网检索关于啦啦操运动损伤的文章,得出的文献仅有7篇。较为系统地分析了啦啦操运动损伤的文献以冯素琼的《技巧啦啦操的常见运动损伤与防治》为代表[5]。文章从常见受伤部位、发生受伤动作的特点以及受伤发生的规律的几个方面对啦啦操常见运动损伤进行分析,指出啦啦操运动员由于翻腾动作的技术要求,主要受力集中在腕部、踝部以及腰部,肌肉、韧带、跟腱等承受张力过大或运动疲劳导致动作失误时,受伤的风险就会加大。在冯素琼对损伤研究的基础之上展开深入思考,笔者认为从解剖学分析损伤部位的肌肉关节特点或是从生物力学的角度分析易产生损伤的动作角度进行研究,找出最适应的动作形式与动作角度,预防啦啦操运动损伤,为解决啦啦操项目发展高难度技术与运动损伤之间的矛盾提供有效的办法也是一个重大的突破点。显然,与蓬勃发展的啦啦操运动实践相比,啦啦操运动损伤方面理论研究的匮乏是与其不相适应的。

2.2.4啦啦操的社会学研究 全民健身的普及推广给啦啦操发展提供了契机。各大篮球赛事的举行使啦啦操以时尚动感的形象展现在大众眼前,音乐伴奏的强烈带入感与舞蹈动作的感染力吸引越来越多的人主动参与到啦啦操项目中。参考2007年冯道光《发展中国啦啦队产业的探索》一文,我们发现,当时作者指出我国啦啦队产业化的发展主要有教育资源的缺乏和推广普及的不全面两大问题[6]。啦啦操专业人才的缺乏、社会各界关注程度的水平不高等都使啦啦操市场化发展受到制约。随着社会的不断发展进步,人们健身意识也不断提高,此时啦啦操的功能与价值也开始凸显出来。在中国期刊数据库中检索2006-2014年关于啦啦操的文献资料,其中有106篇文章提出了啦啦操的健身功能与价值,30篇写出了啦啦操在高校以及中小学推广的可行性。越来越多的学者对于啦啦操在国内的开展现状、发展趋势以及啦啦操对于校园文化建设的功效做出有深度的探讨,总结出啦啦操极具感染力的表演形式和极富特点的运动理念对于丰富文化生活、促进身心健康、构建和谐社会有着强大的推动作用,对于活跃校园文化、提高校园师生凝聚力以及创造力也极具影响力。但是需要关注的是,啦啦操在发展过程中融入了较多的体操、技巧、舞蹈等元素,具有一定的难度和技巧性,应该使目标人群生理特点与啦啦操项目特点结合,制订出合理的锻炼计划。研究者立足实际,采取有效的途径和手段加以推广,结合项目本身丰富的内容以及合理有效的健身方式也必然会给啦啦操创造出广阔的市场前景。

2.2.5关于啦啦操的突破性研究 随着啦啦操理论研究的不断成熟与丰富,关于啦啦操发展的思路也开始有了创新的想法,传统的教学理念与运动方式已无法满足当今社会复杂纷繁的群众视角。因此,不少体育研究者开始转变研究思路,从多角度寻求完善啦啦操发展体系的突破口。其中,将啦啦操与中国传统文化相结合,融入中国元素的观点让人眼前一亮。啦啦操本是源于西方,带有较强的西方文化色彩,其热情奔放的表演方式是与中国文化不甚相同的。2008年北京奥运会,程菲以一首中国风的配乐给世界带来了一场不一样的自由体操表演。中华文化博大精深,在啦啦操中加入中国元素也将会给啦啦操表演带来不一样的视觉效果。

3 结 论

通过以上对国内啦啦操理论研究的现状分析,可以看出,啦啦操运动正在受到社会大众越来越广泛的关注,这是可喜的一面。同时,也必须认识到发展中存在的问题。

3.1啦啦操理论研究框架不完整 对于一项事物的认知顺序应该是从实践上升到理论,再从理论回归到实践中,并指导实践。从啦啦操的发展史、主要内容及分类、成套动作的创编、教学训练、运动负荷的控制、比赛的规则及裁判法、产业市场化等应形成一个完整的理论框架,使啦啦操项目发展走向科学化。

3.2啦啦操理论研究深度不够 啦啦操研究目前还停留在较为浅薄的层面,历史角度的纵向研究和平行项目的横向研究都不够深入。对啦啦操文化的深度剖析有助于营造更加积极的啦啦操推广坏境,拓宽啦啦操市场化前景。

3.3运动损伤预防方面的理论知识匮乏 啦啦操运动发生运动损伤几率大,但预防运动损伤的研究较少。运用多学科理论知识分析损伤的原因,将使啦啦操教学与训练更加科学合理。

我国啦啦操运动水平日益提升,体育研究者对啦啦操领域的研究也在不断拓宽、不断深化。通过对我国啦啦操理论研究的现状分析,有助于我们以高角度、宽视野在宏观上观察我国啦啦操的发展现状及趋势,发现存在的问题以及需要完善填补的空缺,把握啦啦操科研重点,促进中国啦啦操长远发展。

[1]徐中秋,徐艳,刘松霞.啦啦队的历史沿革综述[J].体育科技文献通报,2007(1):3-4.

[2]王之春,骆意,苏晓敏.论体操、健美操与啦啦操的衍生与回归[J].体育文化导刊,2011(11):155-158.

[3]杨念恩,李世昌,周燕,等.优秀竞技健美操和啦啦操运动员 16PF 常模及特征分析[J].成都体育学院学报,2013 (3):65-77.

[4]阎晓.从竞赛规则变化看我国技巧啦啦操运动的发展与编排[J].西安体育学院学报,2010(3):361-365.

[5]冯素琼.技巧啦啦操的常见运动损伤与防治[J].成都电子机械高等专科学校学报,2009(3):104-106 .

[6]冯道光.发展中国啦啦队产业的探索[J].体育科技文献通报,2007,15(10):21-23.

[7]孙铁民,李惠娟.我国啦啦操运动现状的调查研究[J].西安体育学院学报,2005,22(4):85-87.

[8]滕凤仙.啦啦操运动的研究现状和项目特征分析[J].当代体育科技,2014(14):190-191.

[9]张杰,杨洪云.浅谈健美操啦啦队的短期组织和训练[J].湖北体育科技,2000 (3):13-15.

[10]张庆如.啦啦操运动发展演进及特征表现[J].北京体育大学学报,2011,33( 12) :142-144.

[11]邱建刚.我国啦啦操项目市场化推广策略研究[J].西安体育学院学报,2012(6):696-698.

[12]程加秋.我国啦啦操研究现状与展望[J].内江师范学院学报,2009(6):117-120.

[13]徐宝丰.啦啦操运动与中国传统文化的融合[J].体育成人教育学刊,2009(3):29-30.

A Bibliometrics Analysis of Research Status and Development Trend of Cheerleading Theory in China

SHEN Yang, GOU Xiao-yan

(Beijing Sport University, Beijing 100084,China)

through bibliometrics analysis, this paper investigates the distribution and research focus of thesis about cheerleading theory that published in 2006-2014.The results indicate that there is a great rising trend of studying current situation, function value and feasibility of cheerleading in China,especially from 2010 to 2014; there is a lack of study of basic theories, the rules of cheerleading and treatment of injury in cheerleading; there is a growing number of studies of cheerleading culture and development from multiple perspectives.

cheerleading; theoretical research; development tendency

G80-05

A

1004-7662(2015 )08- 0022- 04

2014-08-05

沈杨,硕士研究生,研究方向:体育教育训练学。