合取谬误的情绪唤醒机制:文理科生间的差异比较

2015-08-24张美超陆爱桃霍丽娟洪秀秀田海平

张美超 陆爱桃 高 敏 霍丽娟 洪秀秀 田海平

(华南师范大学心理应用研究中心、心理学院,心理健康与认知科学广东重点实验室,广东省突发事件心理援助应急技术研究中心,广州 510631)

1 前言

合取谬误 (conjunction fallacy)是一种机率谬误,即个体认为多重条件“甲且乙”比单一条件“甲”发生的可能性更大的认知错误。研究者对合取谬误的产生机制进行了探讨,提出双系统模型:基于直觉的启发性系统(heuristic system)和基于理性的分析系统(annalytic system)[1-4]。 启发性系统被认为依赖于直觉,快速、自动、并行,不需占用心理资源并经常由情感控制,分析系统则更多依赖于理性,缓慢、串行、受控,需占用较多心理资源。双系统模型认为,启发性系统和分析系统同时对决策或推理过程起作用,但当两个系统的作用方向不一致时,占优势的系统会主导个体行为[5]。在冲突情况发生时,启发性系统通常会获胜,使个体产生非理性思维[4,6]。

Moutier和Houdé曾探讨了启发性系统与分析系统的干扰现象以及哪种加工能抑制启发性系统所产生的偏差反应[7,8]。他们认为合取谬误可能是由于工作记忆无法抑制某个具体的操作,而不是被试缺乏相关的数学逻辑知识而导致的。因此,他们设计了两种训练:一是严格的逻辑训练,也就是训练被试掌握合取原则;二是在逻辑训练同时给予情绪警报提醒,例如给予“我们正在掉入一个陷阱……”之类的警报语。结果表明,第二类训练有明显的抑制偏差反应的作用。在第二类的训练中,警报语能够起到唤醒情绪反应并形成拒绝偏差策略倾向的作用。这证明了情绪警报抑制是改变直觉判断的关键。

另外,Houdé观察了被试进行逻辑训练和情绪警报训练后产生偏差反应时大脑的认知神经活动。结果发现,在训练前,大脑激活位置主要在大脑后部,而训练之后则主要为大脑前部,包括对前扣带回(anterior cingulate cortex,ACC)和右腹内侧前额叶皮层(right ventromedial prefrontal cortex,rVMPFC)的激活,但是仅进行逻辑原理抑制训练的被试却没有这些脑区的激活[9]。ACC和rVMPFC是大脑对情绪成分加工的区域。因此,Houdé认为情绪成分能影响逻辑推理问题的解决。

研究表明爱荷华任务(Iowa Gambling Task,IGT)能敏感地探测出复杂决策任务中的情绪成分[10]。情绪加工对爱荷华任务成绩产生影响。皮肤电传导模型提出情绪的调节会改变人们的高风险决策[11]。皮肤电传导指数 (skin conductance response,SCR)是一种可以反映情绪唤醒水平的敏感指标。研究发现,大约从第30次选择开始,正常个体在选择不利纸牌之前会产生更高的预期SCR值,而VMPFC脑区损伤的患者在选择不利纸牌之前却不会产生预期的SCR值,因此倾向于选择不利纸牌[12]。这证明,人们在爱荷华任务中避免不利选择而偏向有利选择时会产生警报信号。另外,额叶功能异常以及情绪加工异常的病人在爱荷华任务中均倾向于作出不利的选择,且皮肤电传导反应更小。精神病态、具有精神病态趋势的亚临床个体和破坏性行为障碍者也倾向于选择不利纸牌,作出不利决策[13]。可见,情绪警报信号的能力在完成爱荷华任务中起着重要的作用。

Cassotti和Moutier在排除逻辑思维的影响下,考察了情绪警报在合取谬误中的作用,他们发现经过情绪唤醒训练的被试,其后测合取谬误比前测少,有情绪唤醒训练效果的被试的爱荷华成绩比无情绪唤醒训练效果的被试高[14]。虽然结果说明后测合取谬误的减少是由情绪唤醒训练所致,但其具体的作用还是不清楚。也就是说,情绪唤醒训练可能只是有助于诱发被试对合取谬误的抑制,或者可能确实提高了被试的抑制能力。本研究拟对此问题继续考察,即一方面探讨合取谬误的情绪唤醒机制,另一方面考察个体情绪唤醒敏感性对该机制的影响。杨雪英发现,文科生与理科生由于所学知识不同,在思维方式上也存在很大差异,理科生对数学应用问题的解决能力明显优于文科生[15]。宋广文和王瑞明发现文理科大学生具有不同的阅读特点,阅读科技性文章,理科大学生成绩明显优于文科大学生;而阅读社会性文章,文科大学生成绩明显优于理科大学生,这体现出了文理科大学生在认知图式上存在差异[16]。可见,文科生擅长记忆,善于从历史中找经验,有感情用事的冲动。而理科生则擅长分析,崇尚实验和实践,逻辑思维强。基于文、理科生在元认知方式上的差异,本研究考察了他们在情绪唤醒对合取谬误影响上的差异。由于合取原则是简单的逻辑分析,文、理科生之间应不存在显著差异,但是由于情绪敏感性不同,可能导致在情绪唤醒对合取谬误的影响不同、情绪唤醒训练的作用不同。

2 方法

2.1 被试

随机选取大学生94人,文科生46人(其专业为历史和汉语,男24人),理科生48人(其专业为数学和物理,男26人)。平均年龄20.93±1.02岁,视力或矫正视力正常。文科学生随机分配到文科实验组(22人)和文科控制组(24人),理科学生随机分配到理科实验组(24人)和理科控制组(24人)。

被试完成一爱荷华博弈任务和合取谬误任务(前测),然后,实验组接受逻辑思维+情绪唤醒警报训练,控制组接受逻辑思维训练,最后所有被试均完成另一合取谬误任务(后测)。

2.2 爱荷华博弈任务

汉化爱荷华任务程序由罗禹等提供[13]。具体如下:电脑屏幕会同时呈现四副牌,牌A、牌B、牌C、和牌D。A和B为不利纸牌:10次选择后会导致250元的损失,C和D为有利纸牌:10次的选择后会带来250元的奖励。四种纸牌的呈现顺序以拉丁方方式进行平衡。被试每次从4副牌中选取一张牌,选择完毕后,在该牌下面会呈现该次选择的收益额和损失额。实验包括5个block,每个block包括20次的选择,共100次。

2.3 前测和后测

本研究包括两个合取谬误任务。

任务1:李强,29岁,富有好奇心,喜欢探险,主修体育专业。在他学生时期喜欢蹦极、滑板和攀岩等极限运动,曾经赢得全国极限精英赛冠军。请选出你认为可能性更大的选项:

①李强是一个销售经理。②李强是一个销售经理并且是一名冒险爱好者。

任务2:程东在读大学时,曾经参加过1999年中国反美示威活动,现在已经30岁。请选出你认为可能性更大的选项:

①他是一个银行出纳员。②他是一个银行出纳员并且活跃于社会活动。

两个故事在前测和后测间进行被试间平衡。

2.4 训练程序

训练操作参照 Cassotti和 Moutier的程序[14]。主试首先提问被试:“在你平时的英语阅读中,以“ve”结尾的单词与以“v_”结尾的单词相比,你觉得哪类单词出现的比较多?

A、以“ve”结尾的单词。 B、以“v_”结尾的单词。

被试回答完以上题目,主试向被试分析情况和其中包含的陷阱。

以下为训练内容:“在这个问题中,之所以会出现A这种错误是因为我们主要关注了以“ve”结尾的熟悉的单词,而忽略了仅以‘v_’结尾的单词。这样的倾向会导致人们误以为:关注“ve”结尾的单词会更容易做出选择,但实际上我们却掉进了陷阱中!”

“在‘ve’这个例子中。你给出的答案是A(如果被试答对了,就说‘这个陷阱,就是人们倾向于报告以‘ve’结尾的单词比以‘v_’结尾的多’),这是因为你(人们)非常容易倾向于关注那些熟悉的以ve结尾的单词:这就是陷阱了。要避免掉进这样的陷阱,你(人们)必须意识到以‘ve’结尾的答案是错误的。第一次看单词结尾‘v_’的情况,你并不能想到很多适合的单词。然而,因为下划线,它不仅包括了以‘ve’结尾的单词,还包括以vy、va等结尾的单词。可见,你必须要认真思考每一个单词,即使那些以‘v_’结尾的单词你并不熟悉(···)。也就是说,如果不想掉进陷阱,请不要只关注熟悉的单词ve,而是尽力寻找所有满足以‘v_’结尾的单词,这样你会发现‘v_’结尾的单词比‘ve’结尾的要多。现在我们作出这样的提醒,主要是为了:让大家不要轻易地不掉进这个以ve结尾的陷阱中,而是努力去思考符合该要求的单词个数有多少,尽量把所有的单词都考虑进来。”

“你现在是否已经明白了应该怎样做可以避免掉进陷阱找到正确答案了吗?为了确保你真的明白,你能否把ve这个例子解释一遍给我呢?”

“所以,在这个问题上,你不能被熟悉的单词误导,而忘记了其他的单词,你也许以为这样能更容易地解决问题,但实际上却掉进了陷阱。”

将被试在训练中分成实验组和控制组两个组,实验组被试的训练包括了粗体字部分,即接受逻辑思维+情绪警报训练;而控制组被试的训练不包括粗体字部分,即仅逻辑训练。

3 结果

3.1 情绪唤醒训练的效果分析

对所有被试在前测和后测中出现合取谬误的百分比进行分析,文、理科生在前测的合取谬误任务上不存在差异(χ2=0.08,p=0.78)。 本研究考察的是情绪唤醒在合取谬误中的作用,因此把在前测中不存在合取谬误的被试剔除后(文科实验组3人,文科控制组1人,理科实验组3人,和理科控制组2人),对余下的85人的合取谬误作进一步的分析,见图1。结果表明,与前测相比,文科实验组后测(χ2=24.78,p<0.001)与理科实验组后测(χ2=7.00,p=0.008)的合取谬误错误均减少,而文科控制组后测与理科控制组后测的合取谬误错误均与前测无显著差异 (ps>0.1)。两种不同训练在文理科的后测合取谬误错误中均存在显著的训练效果。文科实验组vs.控制组:(χ2=21.31,p<0.001);理科实验组 vs. 控制组:(χ2=4.55,p=0.03)。 这说明,无论文科生还是理科生,情绪的警觉训练均能减少非理性偏向,而逻辑训练却没有此作用。为了进一步探讨文理科生在情绪唤醒对合取谬误的影响上的差异,对文、理科控制组与实验组的后测错误进行分析,结果显示,文、理科生控制组之间无显著差异,(χ2=0.36,p=0.55),而文科实验组的后测合取谬误显著低于理科实验组,(χ2=10.15,p=0.001)。这表明情绪唤醒的训练效果在文理科生间存在显著差异,与理科生相比,文科生的情绪唤醒训练更有利于减少合取谬误错误。

3.2 爱荷华博弈的行为分析

为了了解实验前个体的情绪唤醒程度,对爱荷华任务的分数 (即被试选择有利纸牌的次数减去不利纸牌的次数)进行分析。该分数低于0表明被试采用不利策略(更多选择不利纸牌),高于0表明被试采用有利策略(更多选择有利纸牌)。2(被试间分组:文科 vs.理科)×2(训练类型分组:实验组 vs.控制组)×5(爱荷华任务的 block:1 vs.2 vs.3 vs.4 vs.5)混合方差分析的结果显示,block主效应显著(F(4,324)=17.71,p<0.001)。 即在爱荷华任务中,随着选择次数的增多,被试能察觉到有利纸牌与不利纸牌,从而做出“趋利避害”的选择。但训练类型分组主效应(F(1,81)=0.38,p=0.54),文理科组别(F(1,81)=0.08,p=0.78),以及交互作用均不显著(ps>0.10)。

图1 基于前测中出现合取谬误的被试的前后测合取谬误百分比

与前人研究一致,本研究中在爱荷华任务上也存在以负分结束第五个block的被试,共29名(文科实验组4人,文科控制组8人,理科实验组7人,理科控制组10人),这些被试未能避免选择不利纸牌,其情绪唤醒度不足。对这些被试的四种纸牌选择次数进行2(文科 vs.理科)×2(实验组 vs.控制组)×4 (牌 A vs.牌B vs.牌 C vs.牌 D)混合方差分析,结果表明仅纸牌的主效应显著(F(3,75)= 6.63,p<0.001)。被试选择牌A的次数比选牌C和D的次数多(ps<0.05),选择牌 B 的次数比选牌 C 和 D 的次数多(ps<0.007),而牌 A 和 B 间则不存在显著差异(p=0.86)。 这说明,在以负分结束爱荷华任务的文理科生均相似地拒绝选择有利纸牌,而出现了选择不利纸牌的倾向。

3.3 情绪训练的效果和个体的情绪唤醒敏感性

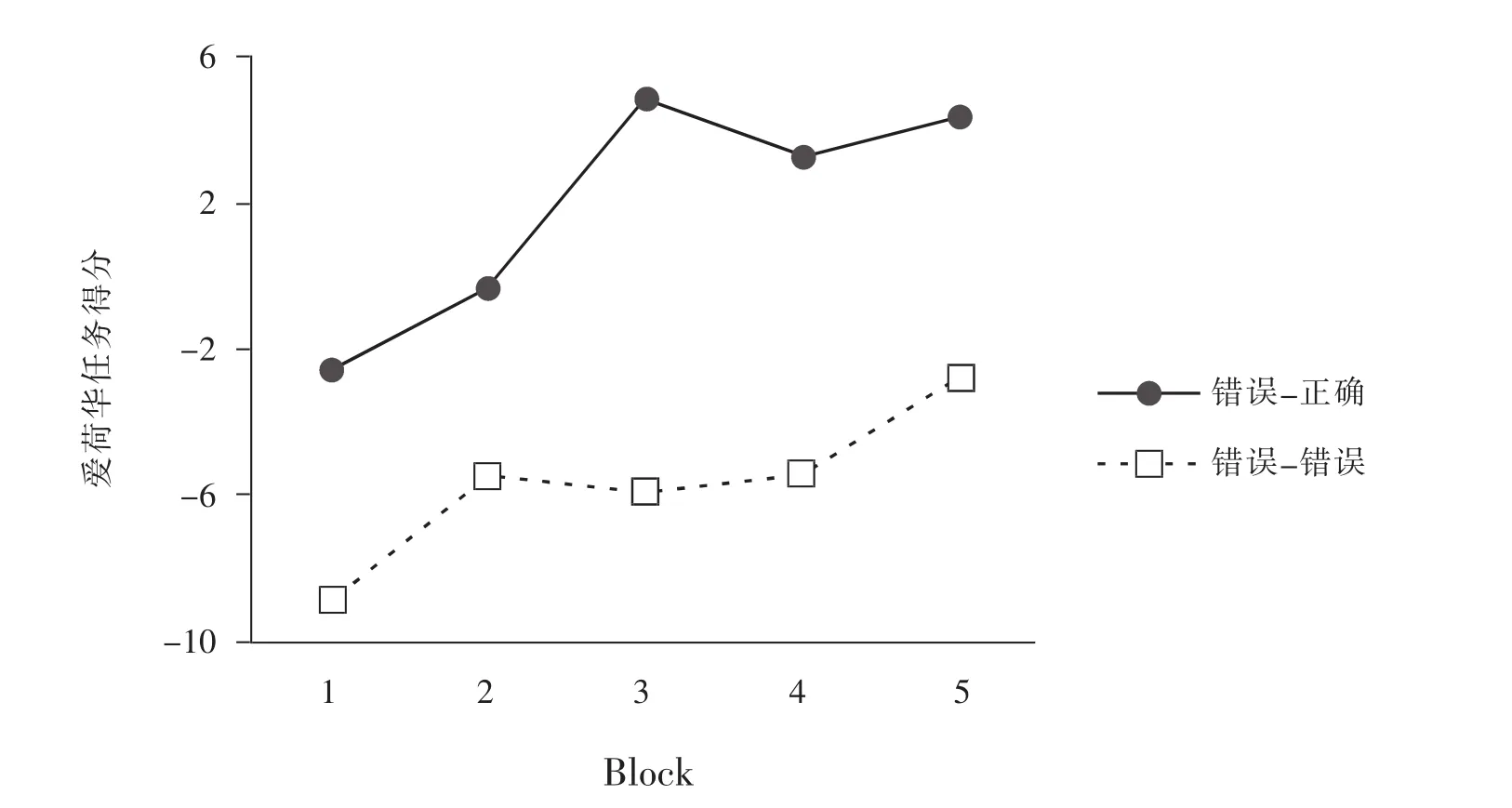

为了进一步探讨个体情绪唤醒敏感性对情绪唤醒训练在合取谬误任务中作用的影响,对文理科实验组中前后测回答均错误(错误—错误组或无情绪唤醒训练效果组)和前测回答错误但是后测回答正确 (错误—正确组或由情绪唤醒训练效果组)的被试进行考察,结果见图2。对爱荷华任务成绩进行 2(被试间分组:文科 vs.理科)×2(子组:错误—错误组vs.错误—正确组)×5(爱荷华任务的block:1 vs.2 vs.3 vs.4 vs.5)混合方差分析。 结果显示,block 的主效应显著,F(4,144)=6.70,p<0.001,随着完成爱荷华任务次数的增加,被试逐渐趋向选择有利纸牌而避免不利纸牌。子组的主效应显著,F(1,36)=12.12,p=0.001。 错误—正确组(1.91)的爱荷华任务成绩要比错误—错误组(-5.72)高。文理与子组之间的交互作用显著,F (1,36)=9.79,p=0.003。在文科实验组中,错误—正确组的爱荷华任务成绩显著高于错误—错误组 (错误-正确vs.错误—错 误 :3.68vs.-10.80,F (1,17)=23.65,p <0.001),而在理科实验组中却并未发现两者之间的显著差异(0.13vs.-0.64,F(1,19)=0.06,p=0.81)。 这说明,情绪训练效应确实能提高被试对非理性偏向的抑制能力,而且随着情绪警报水平越高,情绪训练对抑制能力的提高效果越大。

4 讨论

本研究的目的是探讨文、理科生在情绪唤醒抑制训练对合取谬误的影响上的差异。结果发现,文、理实验组在经过情绪+逻辑思维训练后在后测中均更少出现合取谬误,且与理科实验组相比,文科实验组更少出现合取谬误。对有情绪唤醒训练效应的被试和无训练效应的被试进行比较,发现仅在文科生中前者比后者有更高的爱荷华任务得分,而理科生中此差异不显著,说明情绪唤醒训练确实能提高被试的抑制能力,且文、理科生的情绪唤醒敏感性不同,从而导致情绪唤醒抑制训练对合取谬误的影响也不同。总的来看,本研究的结果支持了合取谬误的情绪唤醒机制,且该机制受个体情绪敏感性的影响。

图2 文理科生不同子组在爱荷华任务上的成绩

研究表明,人们经常会出现非理性行为,以情绪为基础的执行功能训练在避免这些认知偏差行为中起着非常重要的作用。对被试进行以情绪为基础的元认知训练或逻辑训练,结果发现仅情绪唤醒训练能纠正被试的认知偏差,而逻辑训练却没有此作用[14,17]。 与前人研究一致,本研究在文、理科生中均发现了情绪的抑制训练对后测合取谬误任务的影响,但有趣的是文科生中此影响更大。该结果表明,文、理科生之间可能由于对情绪唤醒敏感度不同(文科生对情绪唤醒更敏感),从而导致了文科生在后测合取谬误上的情绪唤醒训练影响更大。而且对文、理科实验组中错误—错误组和错误—正确组进行比较,发现文科错误—错误组的爱荷华任务得分高于错误—正确组,而在理科实验组中两者之间没有差异。该结果说明,文、理科实验组中后测合取谬误的减少是由于情感唤醒抑制训练提高了被试的抑制能力导致的,而且由于文科生的情感唤醒敏感性高,因此,文科的情绪唤醒抑制训练的效果更好。研究表明理科生对数学应用问题的解决能力明显优于文科生[15],而文科生则在阅读社会性文章和情感加工中存在优势[16]。但本研究发现,在简单逻辑思维上,文、理科生之间并不存在差异(文、理科生在前测合取谬误表现相近),这说明逻辑思维并不是导致合取谬误出现或减少的原因。在情绪唤醒抑制训练中,被试产生的情绪唤醒让他们抑制了非理性倾向,而逻辑思维训练并不能抑制非理性倾向,这支持了情绪警报的唤醒是影响认知抑制的重要因素[3]。

情绪警报是一种复杂的情绪成分,可以影响个体认知偏差行为。目前,关于情绪警报与认知偏差间关系的研究主要来自特殊人群(如,脑损伤患者)与正常人群间在情感决策上差异比较的证据。例如,与正常人相比,杏仁核损伤患者与腹内侧前额叶损伤患者在爱荷华任务中有更差的成绩[10,18]。在正常人中情绪警报对合取谬误也有影响[14]。本研究与前人的研究结果一致,并进一步证明了情绪唤醒训练对个体抑制能力的提高作用而非诱发作用,而且由于个体的情绪唤醒敏感性不同,其情绪警报训练对合取谬误的影响也不同。从本研究的结果看,与理科生相比,文科生更容易接受情绪警报训练,从而在后测合取谬误任务中避免认知偏差。这与文理科生所进行的专业训练有关,文科具有整体性和综合性的特点,需要横向和纵向联系性地看待事物,侧重主观和客观地去理解事物和事件。因此,文科学生所培养的思维较理科生更具联系性、变化性和情感性,而理工科侧重严谨的逻辑推导,学生的思维体现分析性、逻辑性的特点[19]。由于专业训练而导致的文、理科之间的认知风格差异也体现在情绪唤醒上,影响了后测合取谬误。

本研究从不同专业个体认知差异的角度出发,结合爱荷华任务与合取谬误任务证明了文、理科生在情绪唤醒训练对合取谬误的影响上存在差异,为合取谬误的情绪唤醒机制提供了证据,揭示了这种情绪唤醒机制受个体不同情绪唤醒敏感性的影响。

1 Evans J S B T.Logical and human reasoning:An assessment of the deductive paradigm.Psychological Bulletin,2002,128(6):978-996.

2 Evans J S B T.In two minds:D ual-process account of reasoning.Trends in Cognitive Sciences,2003,7(10):454-459.

3 De Neys W.Automatic–heuristic and executive–analytic processing during reasoning:Chronometric and dual-task considerations.The Quarterly Journal of Experimental Psychology,2006,59(6):1070-1100.

4 Kahneman D,& Frederick S.Representativeness revisited:Attribute substitution in intuitive judgment.Heuristics and biases:The psychology of intuitive judgment,2002:49-81.

5孙彦,李纾,殷晓莉.决策与推理的双系统——启发式系统和分析系统.心理科学进展,2007,15(5):721-845.

6 Kahneman D A.P erspective on judgment and choice.Mapping bounded rationality.American Psychologist,2003,58:697-720.

7 HoudéO,& Tzourio-Mazoyer N.Neural foundations of logical and mathematical cognition.Nature Reviews Neuroscience,2003,4(6):507-514.

8 HoudéO.First insights on neuropedagogy of reasoning.Thinking and Reasoning,2007,13(2):81-89.

9 HoudéO,Zago L,Crivello F,Moutier S,Pineau A,Mazoyer B,& Tzourio-Mazoyer N.Access to deductive logic depends on a right ventromedial prefrontal area devoted to emotion and feeling:Evidence from a training paradigm.Neuroimage,2001,14 (6):1486-1492.

10 Bechara A,Damasio H,Tranel D,& Anderson S W.Dissociation of working memory from decision making within the human prefrontal cortex.The journal of neuroscience,1998,18(1):428-437.

11 Bechara A,Damasio H,& Damasio A R.Emotion,decision-making,and the orbitofrontal cortex.Cerebral Cortex,2000,10(3):295-307.

12 李秀丽,李红,孙昕怡.简评爱荷华赌博任务.保健医学研究和实践,2009,6(3):75-78.

13 罗禹,冯廷勇.不同类型罪犯在爱荷华赌博任务中的决策功能缺陷.心理学报,2011,43(1):30-41.

14 Cassotti M,& Moutier S.How to explain receptivity to conjunction -fallacy inhibition training:Evidence from the Iowa Gambling Task.Brain and cognition,2010,72(3):378-384.

15 杨雪英.文科生和理科生解决不等式基本问题差异比较.苏州大学硕士学位论文,2008.

16 宋广文,王晓明.高中文理分科及学生认知方式对阅读理解影响的实验研究.心理学探新,2003,23(1):21-25.

17 Moutier S,& HoudéO.Judgment under uncertainty and conjunction fallacy inhibition training.Thinking and Reasoning,2003,9(3):185-201.

18 Brand M,Grabenhorst F,Starcke K,Vandekerckhove M P,& Markowitsch H J.Role of the amygdala in decisions under ambiguity and decisions under risk:Evidence from patients with Urbach-Wiethe disease.Neuropsychologia,2007,45(6):1305-1317.

19 陈晓惠,葛明贵.不同认知方式大学生解决四卡问题的逻辑训练效应.内蒙古师范大学学报(教育科学版),2009,22(5):74-76.