舌尖上的文化形象

2015-08-21苏洁红

苏洁红

(广西师范学院文学院,广西南宁 530001)

自《舌尖上的中国》在中央电视台播出之后,社会上引起了巨大的反响。首先就是它的受众群体非常广泛,少年、青年和老年;在家的和常年出门在外的人;国内的人和身在异国的游子;大陆和人远在台湾的同胞;处在城市里的和久居在乡村的人……各个年龄段的、各种身份的、处在不同地域的观众都对这部美食纪录片给予了极大的关注。另外,《舌尖上的中国》还带来了一系列的经济效应,带动了旅游和饮食产业的发展。事实上,纪录片在中国还是一片被冷落的土地,尽管它呈现出了一个上升发展的趋势。《舌尖上的中国》取得了巨大的成功,不禁令我们反思:到底是什么因素让它在全中国走红。从表面上看,《舌尖上的中国》把握住了很好的播放时机,但在深层上,却是深刻的必然。它叙述的不只是简简单单的美食,而是通过美食讲述的一个个真实的劳动者的故事,塑造出的一个个真实的人物形象。而这些人物形象背后承载的是中华民族几千年来沉淀下来的优秀传统,这是中华民族中每一位成员都具备的“集体无意识”。中国国土面积辽阔,降水及温度呈现出明显的差异,导致不同的地区有着独特的饮食习惯和特色。通过美食及真实的劳动者形象立即就能产生对其他区域的想象同时让观众想到自己的家乡和自己的身份,身份的确立带来强烈的认同感和归属意识。

一、美食作为一种媒介

《舌尖上的中国》是通过美食讲述普通劳动者的故事,普通的劳动者成为表达思想情感的载体,成为一个个具体的形象。“形象是描述,它是感情和思想的混合物。”[1]形象又不只是描述,还是“语言”,[1]它反射出了它所指称的、表示的现实。通过普通劳动者形象带出普通劳动者背后的家庭,再反映出乡村、城镇或城市的变迁,更反映出中国文化之根——礼让、诚信、勤劳、智慧、朴素和乐观等优秀的品质。

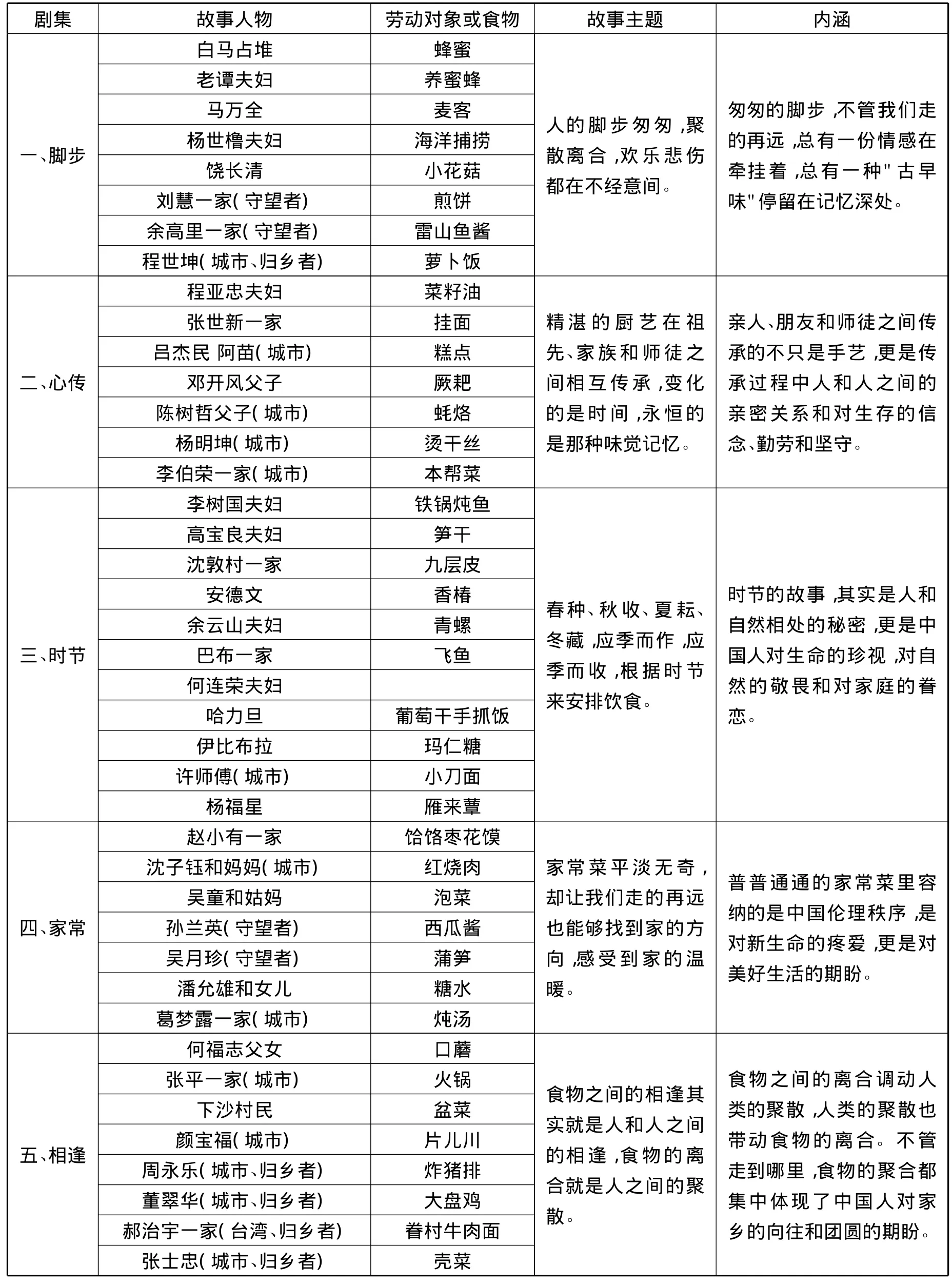

《舌尖上的中国》第一季和第二季都是按照以美食来讲述普通劳动者的故事。在这里对第二季中的人物和脉络做了一个梳理。具体见表1:

表1

剧集 故事人物 劳动对象或食物 故事主题 内涵冯俊杰及伙伴 华子鱼周君梦一家(守望者)沙蟹汁六、秘境希吉乐一家 韭花酱吾布力卡斯木 羊肉包肉、馕马阿舍一家 洋芋擦擦张北根夫妇(守望者)石斑鱼李小七和姑姑 鸡枞姜贞淑和老伴(守望者)蕨菜干刘发昌一家(城市)云吞面崇山峻岭和繁华的都市都是秘境的所在地。它们都是一代人的集体记忆。现代化的进程不断扩张,但古老的传统依然在坚守自己的阵地,守住古老的味道、家庭和亲情。吾金卓玛一家 糌粑七、三餐秦云一家 小面陈月霞一家(城市、守望者) 早茶、单调的快餐徐磊夫妇(城市、归乡者) 咸鸭蛋、五味鸭杨圆圆(城市、归乡者)蒸腊鱼顾涛 坨坨肉李溪母女(归乡者)冰皮月饼龙先贵一家(城镇)蒿粑王爱华(城市)麻辣鸡史旭霞夫妇(城市)爆炒见手青早中晚三餐,同样的饮食习惯,却变幻出不同的生活节奏,更造就不同的人生感受。三餐,是一个识别码,是团聚与离散体现,是传统与现代的标志,更体现城市与乡村的差异。在这种差异面前,人类应该如何前行。

表1涵盖了第二季里大部分的内容。就表格中人物名称来说,由于纪录片中的人物很多,表格中只是取了与之相关的人物作为代表,并不是说其他人不存在。另外,就人物名称后面的标注来说,“城市”表明了人物的生活空间,没有注明的则默认人物生活的空间在乡村;守望者形象和归乡者形象也都注明了,没有注明的则默认是坚守者形象。当然,这样分类有交叉的部分,例如:张北根夫妇(第二季第六集)他们生活在乡村,而子女们都生活在城市。他们不愿意去城市,既是土地的坚守者,也是儿女们的守望者,不能完全地把守望和坚守割裂开。这样分类只是为分析问题提供一种角度,分析问题的一杆标尺而非绝对的标准,由于同一类身份的人很多,因而在分析之时也只取一个或两个代表性的人物来说明。

从表1中可以直观地发现,主人公都是劳动者。这些劳动者或是农民,或是工人,或是小商贩——这些目前处在中国社会最底层的劳动人民都靠着自己的双手,辛勤地劳动,用美食犒赏自己和家人。美食是一个媒介,是处在食物和文化之间的一个媒介。通过这个媒介它所要呈现的正是自然的慷慨和人民的勤劳。对美食的赞美,就是对大自然的敬仰,也是对劳动者的敬佩。在纪录片中,每个人物在最后都会有一个特写镜头,都是他们握着自己的劳动成果对着镜头微笑的喜悦表情,不管劳动的过程是多么辛苦。这是对劳动者的歌颂,也是对中国人民遇到困难仍然积极乐观和朴素的心态,这一切都通过美食得以呈现。

二、美食作为文化形象

劳动者形象构成了《舌尖上的中国》中的人物形象的基础,劳动者形象“是一种文化事实”。[1]这些劳动者根据他们所在的空间、处境和年龄层次可以分为:守望者形象、归乡者形象和坚守者形象。

守望者一般是指在家的父母,他们大部分是生活在农村,等候子女们或好友的归来,例如:第一季中的顾阿公阿婆。坚守者形象是其中一个很大的主体,他们极大多数都是出生在乡村、生活在乡村,他们放弃去城市的机会,依然坚守故土,延续古老的传统,围绕着故土谋生,遵循自然规律,安于清贫。如第一季第七集中的潘银少、黄兰荣和王小整,他们依然保持着最为传统的糯稻种植,很多年轻人都已经离开大山,奔向城市,他们依然坚守传统的耕作方式和庆祝仪式。归乡者形象较为复杂,他们在归乡空间范围上更加广阔,归乡时间上也不固定从空间上分为国外归乡、台湾归乡和国内归乡而国内归乡者一般是年轻人,他们在外打拼事业,每逢周末、收获时节或过年时都可以回家与家人团聚。这类归乡者代表最为典型的就是第二季第七集中的“杨圆圆们”;而国外归乡者和台湾归乡基本上是事业有成者或步入晚年者,他们离家的时间也更久,他们的乡愁也更加浓烈而厚重。这样的例子在《舌尖上的中国》里也有不少,如居长龙、程世坤。

守望者、归乡者和坚守者,都是中国现代社会中普遍存在的人群。他们“是文化表征”。[1]在这些人群身上,通过他们外在的饮食、生产、生活活动和生活态度所反映出来的正是中国在现代化进程中城市和乡村、传统和现代的深刻矛盾,反映出了我们当下的“文化事实”。

这一“文化事实”的基础就是饮食,这是《舌尖上的中国》的基础,也是中国人民的集体想象的媒介,通过食物这一媒介,又建立起新的集体想象和联系,这就是古老的家庭观念和生命意识。冯友兰和卢作孚先生说,“中国缺乏集团生活,是中国人倚重家庭家族之由来。”[2]确实如此,中国人重视家庭,尤其是在儒家伦理道德观念之下形成的家族本位意识,“尊宗敬祖”“孝敬”“分户析居”,[3]重视生育和家庭教育等观念。在严密的家庭观念之下形成了族群观念,这些观念直接反应在劳动上。在劳动过程中,以夫妻的形式或家族的形式居多,这样的例子在纪录片中很普遍,人物形象基本上都是以家庭的形式出现。

长幼尊卑、尊老敬老的伦理观念更反映在吃饭时的坐席上,如第二季第四集中的赵小有一家。在农忙时候,全家人全部回来一起劳动,每个人分工明确,男人在外面劳作,女性在家主内。“在吃饭的时候,正对院门的座位是属于祖爷爷”。中国长期处在农耕社会,形成了一套完整的家庭观念,这些观念一直在延续,依然在起着作用。当然,最为基础的还是反映在食物上,如新疆大盘鸡、下沙村民的盆菜都是传统集体耕作和生活的反映。

人从出生开始就存在于各种关系之中,“此种种关系,即是种种伦理”,[3]“是关系,皆是伦理;伦理始于家庭,而不止于家庭”。[2]家庭的观念直接呈现在伦理道德之上,伦理道德又表现为生命意识。当然,这种生命主要是儒家的生命意识,“生命意识是一种对于生存和生存价值的体认与感悟”。[4]生命意识又体现在对自然和新生命的态度上。在《舌尖上的中国》中,人们的“脚步”“时节”就是顺应自然劳动人民根据大自然的时节来制作美食,春种夏耘、秋收、冬藏,这里面渗透的都是劳动人民的智慧,更是对自然的尊重;葛梦露一家为了新生的宝宝全家出动,母亲和婆婆轮番下厨房,把对新生命的爱意都表达在最为普通的日常饭菜之中。

不管是对自然、生命还是家庭,食物始终只是显示中国传统文化的一面镜子,通过这面镜子,我们可以发现几千年中国人在家庭中凝聚的情感,可以看到广大劳动人民对生活的集体想象,更是积聚在中国文化最深处的内核。从“妈妈菜”中,我们可以找到自身的来处,寻找到一份认同和归属,以确认自己的身份。它是无论我们走多远都要归乡的“乡愁”,是父母们默默无闻的坚守和对儿女的守望,更是几千年来中华民族几经战乱仍然是一个集体时所保持的凝聚力和向心力。笔者认为,《舌尖上的中国》Ⅲ也会延续这个拍摄理念,通过普通劳动者呈现出中国文化的内核,引起更多人的反思

三、传统复归

自改革开放以来,中国的经济飞速发展,取得了瞩目的成就。然而经济的发展却让自然环境付出了巨大的代价。过度捕捞、过度放牧,让生态退化;水污染、固体废弃物污染严重;雾霾天气频现,等等。自然环境的恶化让我们反思我们是否已经重蹈西方发达资本主义国家的覆辙。在精神层面,中国社会也陷入了“精神伦理困境”。[5]当然,现在人们对于产生这种困境的原因以及如何走出这种困境仍莫衷一是,但毋庸置疑的是:我们当下确实处在这种困境之中。道德滑坡、信仰缺失,人和人之间缺乏信任的基础,就像导演陈晓卿说的那样:“希望通过纪录片让人和人之间相互理解。”[6]《舌尖上的中国》就以纪录片的形式反映了当下城镇化过程中,城市迅速扩展,城市里的现代与乡村的保守、偏僻和贫穷形成鲜明的对比的现状。无论是第一季还是第二季,《舌尖上的中国》呈现的是美食,但又不止于美食。通过美食,通过人物制作美食的缘由、制作的过程以及享受美食时的愉悦,反映出劳动者充满智慧、吃苦耐劳、辛勤劳动的品质和积极乐观的优良传统,更反映出中国在儒家文化的熏陶之下,经过几千年养成的尊老敬老、礼让的优良品格。

在纪录片中,镜头经常来回穿梭于现代城市和古老的乡村。这种空间不断转换、在不同地域的来回穿梭是追寻的暗喻。让我们站在传统道德伦理面前,对中国传统伦理道德关系的追寻,也就是对传统的坚守。当然,《舌尖上的中国》中给出了答案:“世事变迁,人心进退,越是在水泥森林里久居,越向往对农耕生活的回归。社会的急速变化,搅动着每个人的内心。香港——繁华依旧,但最奢侈、最时尚的已不再是豪宅广厦,而是最简单的田野。”

当然,就纪录片本身而言,同样看到了由《舌尖上的中国》所带动起来的一群纯粹的“吃货们”。但我们要清楚的认识到活着不只是为了“吃”。黎安先生说:“纪录片《舌尖上的中国》那张自作聪明的肉片招贴画,拿动物尸体切片当做水墨画进行审美宣传,放大张贴作为国家形象,这种把美学庸俗化的为烹饪观的做法,和法国人推崇鹅肝酱,丹麦人屠戮鲸鱼,加拿大人猎取海豹皮,日本人吃海豚,韩国人吃狗肉,中国人活熊取胆吃鱼翅燕窝,西班牙人斗牛一样,都是把残忍当有趣,把无知当个性,把陋习当传家宝,思维层次本质上还是一群围着屠宰场和动物尸体载歌载舞狼吞虎咽的原始人类,沉迷在口舌之欲而无超越性追求和道德自觉。”[7]当然,李麦逊先生和黎安先生的观点有过激之处,但他们都是对中国当下文化的深深忧虑,我们毕竟不能脱离了食物而生存。我们面对当下的困境如何做出反思和改变才更为重要。

现代化进程让城市与乡村,发达与贫穷,传统与现代形成对立,现代性该何去何从?中国社会又该走向何方?“扭曲和畸形曾是中国近代化过程中的一个特点,数十年间,扭曲的现代化和畸形的现代化是中国人的一种历史命运扭曲和畸形所引发的‘厌倦’和‘疾恶’的时候就是反思促成认知的时候。中国人已越来越多地回头反顾,群集于辨识和论争中国的古代历史、社会性质、社会问题、中国的经济、中国的农村以及中西文化的异同等等。”[8]笔者以为,古人早就给了我们启示,可以将从传统中汲取的经验应用到当下。更为重要的是,要时刻保持反思的意识,只有反思才会让我们清楚地认识当下面临的道德伦理、城乡矛盾、人与自然之间的矛盾等一系列问题,只有反思才会让我们走出当下的困境,才能让人与人之间充满信任,也能够真正地达到相互交流。

[1]孟华.比较文学形象学[M].北京:北京大学出版社,2001.

[2]梁漱溟.中国文化要义[M].上海:上海人民出版社,2011.

[3]雷家宏.中国古代家庭观念述论[J].江西社会科学,1994,(3).

[4]陆凤贤,丘国新.儒学生命观及其当代价值[J].广东教育学院学报,2008,(8).

[5]贺照田.当代中国精神伦理问题[A].读书[M].上海:三联书店,2014.

[6]陈晓卿导演和《舌尖上的中国》剧组访谈[EB/OL].http://v.qq.com/cover/v/v48ueoss5fgp2bj/e-0014a4pxlt.html.

[7]李麦逊.舌尖下的中国[M].重庆:重庆出版社2013.

[8]杨国强.民族战争与近代中国的历史变迁[A].读书[M].上海:三联书店,2014.