丑闻后企业社会责任行为对品牌形象的影响研究

——丑闻责任的调节作用和利他性归因的中介作用

2015-08-17余伟萍赵占恒

余伟萍,赵占恒,2

(1.四川大学商学院,四川成都610064;2.河南师范大学商学院,河南新乡453007)

●“985”高校经济学人计划

丑闻后企业社会责任行为对品牌形象的影响研究

——丑闻责任的调节作用和利他性归因的中介作用

余伟萍1,赵占恒1,2

(1.四川大学商学院,四川成都610064;2.河南师范大学商学院,河南新乡453007)

企业社会责任的缺失会引发丑闻事件,致使其品牌形象受损。那么,企业积极的社会责任行为能否修复已受损的品牌形象呢?文章通过实验研究发现:品牌丑闻事件发生后,企业的社会责任行为对其品牌形象有着显著的修复作用;丑闻责任负向调节企业社会责任行为对丑闻品牌形象的修复效果,责任越大,修复效果越弱;就品牌形象修复效果而言,慈善捐助始终是最佳选择,在丑闻责任较小情况下商业赞助显著优于事业关联营销,在丑闻责任较大情况下两者无差异;丑闻责任与企业社会责任行为的交互作用对丑闻品牌形象的影响受利他性归因的部分中介作用。

品牌丑闻;企业社会责任行为;品牌形象;丑闻责任;利他性归因

[DOI]10.3969/j.issn.1007-5097.2015.05.002

一、问题提出

近年来,随着我国市场环境的不断完善和信息传播技术的快速发展,关于企业生产经营中的丑闻事件越来越呈现出高发趋势。中国人民大学危机管理研究中心发布的《2013年度企业形象危机报告》显示:目前我国企业内部的各个风险领域,丑闻事件的发生频次均呈现激增状态,其中由企业内部管理问题引发的丑闻事件,频次增长率达到了400%。企业往往处于一个被消费者感知的环境中,丑闻事件一旦发生,无论真实情况如何,只要消费者认为企业应该为事件负责,其品牌形象就会遭受一定程度的破坏,企业需要采取措施修复其品牌形象。

品牌丑闻往往与企业的社会责任缺失有关,主要体现为企业未能自觉履行属于企业的社会基础责任。因此,丑闻事件发生后,迫于制度压力和市场压力,企业往往会更加积极主动地开展社会责任活动,其目的是确保其行动的制度合法性和行为有效性[1]。如2013年3月15日,苹果公司在华售后政策歧视事件遭央视曝光,4月22日,一向在中国慈善事业领域较为“吝啬”的苹果公司,就及时向雅安灾区捐献物资5000万元。同时,基于品牌形象修复目的,品牌丑闻事件发生后(一年内),企业也应该主动积极地开展社会责任活动,因为以“沉默”的方式让消费者“遗忘”丑闻事件是一种愚蠢的做法[2]。那么,丑闻后的企业社会责任行为真能修复已经受损的品牌形象吗?在非丑闻情景下,企业积极的社会责任行为会提升消费者对企业的整体评价(包括原有印象和新产品质量信息)[3],有助于形成良好的企业声誉[4]和积极的消费者品牌态度[5]。而且企业社会责任行为还具有晕轮效应(halo effect)[6],即消费者对丑闻前企业社会责任行为的正面联想会稀释丑闻事件对焦点品牌的负面影响。但现有成果尚缺乏对丑闻后企业社会责任行为的深入探讨,而且企业社会责任行为的实施效果受诸多因素的影响,不恰当的实施策略或不恰当的信息呈现,均有可能给消费者留下“企业伪善”的印象[7]。因此,不能简单地推论丑闻后企业社会责任行为就可以修复其品牌形象,需要结合特定情景对其进行深入分析。

鉴于此,本研究将运用实验方法,依据归因理论,探讨丑闻后企业社会责任行为与品牌形象间的关系,并引入丑闻责任和利他性归因两个变量,试图解决如下问题:品牌丑闻事件发生后,企业开展社会责任活动是否能够修复丑闻品牌形象?不同社会责任行为方式(慈善捐助、商业赞助和事业关联营销)对丑闻品牌形象的影响是否存在差异?丑闻责任是否在企业社会责任行为对丑闻品牌形象的影响中起到了调节作用?在企业社会责任行为和丑闻责任对丑闻品牌形象的作用过程中,消费者的利他性归因是否具有中介作用?

二、理论背景

在企业营销过程中发生的关于产品、服务、企业整体或员工个人的具有极大破坏性且传播面非常广的事件,可以统称为品牌丑闻[8]。品牌丑闻会引发消费者对焦点品牌的负面联想[9],破坏企业声誉并损害品牌形象[10]。但品牌丑闻俨然已成为企业的天然过程,丑闻事件发生后,企业如何最小化其负面影响,修复品牌形象,显然是企业更为关心的管理问题。

从消费者角度出发,品牌形象反映了消费者对品牌的总体感知和看法[11]。因此,品牌形象修复的关键在于公众的认知,而非真实[12]。由于品牌丑闻发生时,消费者对焦点品牌的负面认知最为显著[2],关于品牌形象修复的早期成果,主要集中在企业及时响应领域。Dawar和Pillutla(2000)认为,企业的及时响应行为是企业从“明确否认责任”到“明确承担责任”之间的行为连续集[13]。王晓玉等(2009)进一步将其归纳为否认、辩解、保持沉默和承认四类行为方式[8]。但企业在具体实施过程中,需要结合特定的丑闻情景,进行响应方式的选择,如否认更适合于谣言情景[14]。尽管企业及时响应行为的有效实施,能够稀释消费者对焦点品牌形象的负面认知,但并不意味着消费者已经忘记丑闻事件,在消费者后续的行为决策中,丑闻信息随时可能被激活,企业需要开展持续的品牌形象修复工作。有学者认为,品牌丑闻会削弱企业原有的营销策略实施效果[15],因此,调整营销组合策略可以实现对丑闻品牌形象的持续修复,尤其是广告和价格策略的调整对品牌形象的修复更为有效[16]。但Sny⁃der等(2006)则认为,丑闻后的企业行为,必须以符合社会伦理道德为准绳,满足利益相关者的利益需要和责任期望[17]。Vassilikopoulou等(2009)进一步明确指出,企业社会责任是丑闻后企业管理的重要因素之一,并通过联合分析发现,在丑闻事件严重性较低情况下,就消费者的购买意愿而言,企业社会责任最为重要[18]。这些观点和发现对基于企业社会责任视角研究品牌形象修复有着重要的指导和启示作用。实际上,对企业社会责任的相关理解,也正是建立在利益相关者的期望之上,即特定时期内社会对企业所寄托的经济、法律、伦理和自由决定(慈善)等方面的责任期望[19]。立足企业视角,企业社会责任也可以理解为“追求对社会负责任的企业行为”[20]。Minor等(2011)认为企业社会责任行为包含企业“做好事(Doing Good)”和企业“避免做坏事(Avoiding Bad)”两个层面的内容[21]。在营销领域,出于对消费者的社会责任意识和社会责任消费行为的发现[22],学者们主要从“做好事”层面,探讨企业社会责任行为与品牌形象的关系问题,如已有研究发现,企业“做好事”会对企业评价[3]、企业声誉[4]和品牌态度[5]等产生积极的影响,且一旦企业发生丑闻事件,消费者对企业原有社会责任的正面联想[6]或企业一贯良好的社会责任史[23]都有可能稀释丑闻事件对焦点品牌的负面影响,从而起到保护品牌形象[18]的效果。但同时,Basu等(2008)也指出,探讨企业社会责任,不仅要关注企业“做什么”,还要分析其“想什么”和“说什么”的问题[24],即要从过程视角分析企业社会责任的行为方式和动机。Wagner等(2009)也发现,企业社会责任实施策略或信息呈现不当,极易引发消费者对其动机的质疑,进而留下“企业伪善”的印象[7]。

综合以上研究成果,可以发现:第一,从企业社会责任行为视角探讨丑闻品牌形象的修复问题,符合现有的品牌形象修复研究逻辑;第二,关于企业社会责任行为效应的研究成果虽较为丰富,但仍缺乏对丑闻后企业社会责任行为与品牌形象间关系的深入探讨;第三,不能根据已有成果,断然推定丑闻后企业社会责任行为就可以修复品牌形象。因此,很有必要对“丑闻后企业社会责任行为能否修复以及如何修复丑闻品牌形象”进行深入研究,清楚回答这些问题,既能够进一步推进品牌形象修复研究和企业社会责任效应研究,同时对企业认知和开展企业社会责任有着重要的现实意义。

三、研究假设

(一)企业社会责任行为对丑闻品牌形象的修复作用

与正面信息相比,负面信息对人们的影响更大[25]。因此,在品牌建设过程中,发生的丑闻事件,极易给消费者留下初始负面印象[26]或削弱原有正面印象[10]。如果丑闻事件给消费者留下的是初始负面印象,企业在后续时间通过提供正面的积极信息,可以改变消费者对焦点品牌的初始负面印象,且提供非比较性的积极信息(仅提供焦点品牌的积极信息)比提供比较性的积极信息(通过与竞争品牌相比,呈现焦点品牌的积极信息)更为有效[26]。如果丑闻事件削弱了消费者原有正面印象,根据印象形成的信息整合理论,一旦企业提供正面的积极信息,人们将按照逻辑一致性和情感一致性的原则[27],强化同类新信息,并修饰记忆中的非同类信息,最终整合为单一整体的品牌印象。可见,无论哪种情况,与丑闻后企业未提供正面信息相比,企业提供正面信息均有助于改善其品牌形象。且如前文所述,在单一信息刺激背景下,企业社会责任行为会引起消费者内在认知的积极变化。据此提出假设1。

H1:品牌丑闻事件发生后,与企业未开展社会责任行为相比,企业开展社会责任行为对其品牌形象有着显著的修复作用。

(二)丑闻责任的调节作用

丑闻责任是指丑闻企业在丑闻事件中存在的过失程度,反映了消费者对丑闻事件的责任归因结果,即消费者认为企业究竟应为丑闻事件承担多大责任[14]。依据归因理论,消费者主要通过丑闻发生的控制点(内因/外因)、稳定性(偶然发生/长期存在)和可控性(是否可控)三个方面进行责任归因,归因结果(丑闻责任)影响消费者的认知判断和行为反应[8]。依据情景危机沟通理论[14],丑闻责任作为一个重要的丑闻情景变量,将对丑闻后企业行为方式的选择及行为效果产生影响。

根据归因理论中的共变原则和折扣原则,如果消费者通过归因发现,企业在丑闻事件中负有较大责任,消费者将会非常气愤,并进一步对被观测到的企业后续行为赋予相似的解释,致使企业后续行为的应有效果大打折扣[28]。可见,坏人做好事,会降低其正面行为的信息价值。基于以上分析,本研究推测,丑闻事件发生后,企业社会责任行为对品牌形象的修复效果,受丑闻责任的调节作用。丑闻责任越大,企业社会责任行为对丑闻品牌形象的修复作用越不显著。据此提出假设2。

H2:丑闻责任负向调节企业社会责任行为对丑闻品牌形象的修复效果。

根据消费者对企业社会责任行为的动机认知差异,Lii等(2012)将企业社会责任行为分为慈善捐助、商业赞助和事业关联营销(cause-related mar⁃keting)三种方式,其中,慈善捐助由于具有无条件、非互惠的特点,是“真正的利他”,而商业赞助由于存在直接的补偿性交易,其利他动机会受到一定质疑,但与商业赞助相比,事业关联营销的商业特征更为明确,其动机也最容易受到质疑,因此,三种社会责任行为对消费者品牌态度的影响存在显著性差异[5]。在丑闻情景下,消费者对企业社会责任行为的认知,受消费者对丑闻情景归因的影响,即一旦消费者在情景归因中发现,企业对丑闻事件负有较大责任,消费者几乎不用对企业社会责任行为的内部特质进行分析,就已经对企业社会责任的动机产生质疑;只有当消费者在情景归因中产生的怀疑较少时,才可能更多地对企业社会责任的内部特质进行归因[29]。可见,在丑闻责任较大情况下,消费者会忽视不同社会责任行为方式之间的差异,而在丑闻责任较小情况下,消费者却比较重视。据此提出假设3。

H3:就丑闻品牌形象修复效果而言,丑闻责任对企业社会责任行为方式存在调节作用。

H3a:在丑闻责任较小情况下,就丑闻品牌形象修复效果而言,慈善捐助最佳,商业赞助次之,事业关联营销最差;

H3b:在丑闻责任较大情况下,三种社会责任行为对丑闻品牌形象的影响无显著性差异。

(三)利他性归因的中介作用

在非丑闻情景下,企业社会责任之所以能够改变消费者品牌态度,是因为消费者通过社会责任特质归因,发现了企业真诚的一面,即利他性归因充当了中介变量[10]。因此,可以初步判断,丑闻后企业社会责任行为对丑闻品牌形象的影响同样受利他性归因的中介。但正如前文所述,丑闻事件发生后,消费者首先会对丑闻情景进行归因分析,确认丑闻责任,而丑闻责任会进一步调节消费者对企业社会责任行为的认知判断,并最终负向调节企业社会责任行为对丑闻品牌形象的修复效果。因此,可以进一步推断,在丑闻责任和企业社会责任行为的交互作用影响丑闻品牌形象的过程中,利他性归因充当了中介变量。据此提出假设4。

H4:在企业社会责任行为和丑闻感知责任对丑闻品牌形象的共同作用过程中,利他性归因充当了中介变量。

四、研究设计

本研究运用实验法,采用2(丑闻责任:大/小)×3 (CSR行为:慈善捐助、商业赞助、事业关联营销)的组间设计,同时,设置2个无企业社会责任行为的参照组,共8组。

(一)刺激物设计

手机是人们较为熟悉的产品品类,在进行品牌丑闻研究时,经常被用来作为刺激物,同时为了排除被试自身消费经验或手机品牌自身差异对实验结果的干扰,实验材料采用虚拟品牌“A品牌”进行设计。

(1)企业背景。方正等(2010)的研究表明,企业声誉会调节丑闻后企业响应行为对品牌资产的影响[30]。因此,材料设计中需要对企业声誉进行操控。通过对5个手机企业背景材料的重新组合,剔除可能导致声誉好、坏判断的文字,尽可能将企业声誉稳定在一个中等水平。

(2)品牌丑闻。以2013年12月28日网易新闻刊登的“苹果手机自燃”事件为原型,组合多家媒体报道,分别设计丑闻责任大、小两个实验材料。其中在丑闻责任(大)事件中,声称“手机自燃系A企业采用了不达标的锂电池所致,而锂电池供应商是A企业的附属子公司,事件发生后,A企业已公开致歉,并召回不合格产品。”在丑闻责任(小)事件中,声称“手机自燃一般是由于锂电池遇热所致,但A公司的锂电池经权威机构检测,均符合标准,事件发生后,A公司已发表声明,并表示将配合相关部门彻查此事。”

(3)企业社会责任行为。考虑到被试对企业社会责任活动的相关性,同时为了排除社会责任匹配度、社会责任投入水平等变量可能会对实验结果的影响,刺激材料选择中国青少年发展基金会设立的“希望工程激励行动项目”为公益事业素材。三个实验材料,均采用同一企业、同一社会事业项目、同一活动对象和同样的投入水平,仅对企业社会责任行为方式进行差别性描述。在慈善捐助材料中,声称“在中国青基会网站中获悉,A企业向中国青基会无偿捐助2 000万元,以支持其该年度本项目的实施。”在商业赞助材料中,描述为“据各大媒体报道,A企业为支持该项目的实施,特向中国青基会赞助2 000万元,根据赞助协议,在活动实施期间,A企业具有唯一冠名权。”事业关联营销材料中,描述为“在A企业官网中获悉,在特定时间内,A企业每销售一部手机,将向中国青基会捐助10元钱,用以支持其该项目的实施,据初步估算,A企业可能向中国青基会捐助2 000万元。”

(二)实验程序

由于学生样本的同质性较高,能有效降低个体差异对研究结果的影响[30],同时考虑到被试需要具备企业社会责任方面的基础理论知识[5],因此,本研究选择某高校商学院本科生为样本对象。被试被随机分成8组,6个实验组的实验程序如下:首先,请被试阅读企业背景信息,并对企业声誉进行评分(用于操纵检验);其次,请被试阅读品牌丑闻信息,并对丑闻责任进行评分(用于操纵检验)。再次,请被试阅读企业社会责任行为信息,并对社会责任行为方式进行选择(用于操纵检验),以及对企业社会责任匹配度进行评分(用于操纵检验),在此基础上,对利他性归因和品牌形象打分(用于假设检验)。最后,是人口统计特征的问题。2个参照组中的被试,在阅读品牌丑闻信息后,直接对丑闻责任和品牌形象进行评分即可。

(三)变量测量

本研究的中介变量是利他性归因,因变量是品牌形象。对利他性归因的测量,参考田虹等(2013)[31]的研究,设计三个题项,并结合实验材料对表述语言进行稍许调整,即“A企业开展本次活动是为了追求社会利益”、“A企业开展本次活动是以改善教育事业为动机”、“A企业开展本次活动是出于对学生成长的关注”(Cronbach’s α=0.852);品牌形象的测量,参考王志良等(2012)[32]的研究,设计5个题项:“A品牌的产品品质很高”、“A品牌的产品质量很稳定”、“A品牌的产品安全可靠”、“使用A品牌能体现个人品位或社会地位”、“认同A品牌所体现的价值观念和生活方式”(Cron⁃bach’s α=0.887)。

在完成对中介变量和因变量的测量后,被试需要通过实验操纵的有效性检验。第一是企业声誉的测量。参考方正等(2010)的研究,设计一个题项“您觉得A企业在消费者心中的声誉如何”。第二是丑闻责任的测量。参考王志良(2012)[32]的研究,设计3个题项:“丑闻事件的发生是A企业内部因素造成”、“丑闻事件的原因在A企业长期存在”、“A企业本可以控制丑闻事件的发生”(Cronbach’s α= 0.871)。第三是企业社会责任行为类型的测量。请被试对企业的社会责任行为类型进行判断:慈善捐助/商业赞助/事业关联营销/其他。第四是企业社会责任匹配度的测量。参考Lii等(2012)[32]的研究,设计2个题项,“A品牌与本次公益事业项目的一致性程度很高”、“A品牌在本次公益事业项目中的行为很有道理”(Cronbach’s α=0.841)。以上所有变量的测量,除社会责任行为类型外,均使用7点Likert量表,1代表“非常不同意”,7代表“非常同意”。

五、实证检验

(一)样本概况

共发放问卷280份,8个实验组,每组35份;因漏选和社会责任行为类型误判等原因,剔除样本45个,剩余有效样本235个。其中男性样本85个,女性样本150个,女性样本偏高,占总样本的63.83%,方差结果分析显示,无论是实验组还是参照组,被试对品牌形象的评价在不同性别间均无显著差异(M参照组=2.66,F参照组=0.231,P=0.633;M实验组= 4.20,F实验组=0.268,P=0.605),排除了性别特征可能给本研究所带来的影响。

(二)操控检验

第一是企业声誉。方差分析结果显示,8组被试对企业声誉的评价无显著性差异(均值为5.21~5.68,F=0.537,P=0.806),排除企业声誉可能给本研究带来的影响。第二是丑闻责任。对于接受丑闻责任大、小刺激物的被试,他们对丑闻责任的判断存在显著差异(M小=4.78,M大=6.39,F=167.207,P=0.000)。对于接受丑闻责任(大)刺激物的4个实验组,他们对丑闻责任的评价无显著差异(均值为6.27~6.59,F=1.026,P=0.384)。对于丑闻责任(小)刺激物的4个实验组,他们对丑闻责任的评价也无显著差异(均值为4.57~4.98,F=0.873,P= 0.457)。以上方差分析表明,丑闻责任的组间差异性、组内同质性被成功操控。第三是社会责任行为类型。企业社会责任行为类型样本共210个,慈善捐助、商业赞助和事业关联营销各70个,剔除后的有效样本分别为59、60、59。第四是企业社会责任匹配度。6组被试对企业社会责任匹配度的评价也无显著性差异(均值为4.69~5.40,F=1.747,P=0.127),排除了社会责任匹配度可能对实验结果的影响。

(三)信度、效度检验

本研究中对利他性归因和品牌形象两个潜变量的测量,均采用学术界多次使用的成熟量表,因此,具有较好的内容效度。进一步分析发现:利他性动机认知的三个题项的因子载荷系数分别为(0.867、0.892、0.877),Cronbach’s α系数为0.852,组合信度为0.910,平均变异抽取量AVE为0.772;品牌形象的五个题项的因子载荷系数分别为(0.819、0.857、0.831、0.845、0.805);Cronbach’s α系数为0.887,组合信度为0.918,平均变异抽取量AVE为0.692。以上指标数据均在可接受水平之上,说明这两个变量的信度和内在结构拟合情况良好,测量题项作为潜变量的衡量指标较为合理,可以继续开展假设检验。

(四)假设检验

首先,检验企业社会责任行为对丑闻品牌形象的修复作用。在不考虑丑闻责任变量的情况下,将原8组数据合并为4组:慈善捐助、商业赞助、事业关联营销和参照组,用单因素方差分析判别品牌形象在各组间的差异性。分析结果显示:丑闻品牌形象在各组间存在显著性差异(F=70.543,P= 0.000<0.05)。进一步用Scheffe法进行事后比较分析发现,就丑闻品牌形象而言,三种社会责任行为均显著高于企业未开展社会责任行为(见表1),可见,丑闻后,与企业未开展社会责任活动相比,企业开展社会责任活动对丑闻品牌形象有着显著的修复作用,H1得到验证。

表1 企业社会责任行为对丑闻品牌形象的修复作用结果

其次,检验丑闻责任的调节作用。剔除参照组数据,将6个实验组数据作为独立样本进行分析。H2推测,丑闻责任负向调节企业社会责任行为对丑闻品牌形象的修复效果。用标准化检验调节效应,需要确保自变量和调节变量非相关,由于社会责任行为和丑闻责任均为类别变量,选择Spearman等级相关系数进行评价,结果显示:两个变量间的相关系数未到达显著水平(r=0.028<0.040,p=0.715>0.050),可以进行下步分析。方差分析显示:丑闻责任越大,企业开展社会责任活动后,丑闻品牌形象的效价越低(M小=4.36和M大=4.05;F(2.528)= 6.16,p=0.01<0.05)。该分析结果说明,品牌丑闻事件发生后,丑闻责任对品牌形象的负向影响显著。但要验证H2,证明调节作用的存在,需要检验“企业社会责任行为×丑闻责任”这一交互项。为此,将自变量和调节变量转换为虚拟变量后,建立饱和回归模型,分析结果(见表4方程1)显示,显著的交互项回归系数全部为负(β丑闻责任(大)×慈善捐助=-0.322,p=0.008;β丑闻责任(大)×商业赞助=-0.264,p=0.029,其余系数被回归模型默认为基准对照水平)。这说明品牌丑闻事件发生后,丑闻责任对“企业社会责任行为对丑闻品牌形象的修复效果”起到了负向调节作用,因此,H2得到有力支持,参见表2。

表2 丑闻责任在企业社会责任修复丑闻品牌形象中的负向调节作用

H3推测,就品牌形象修复效果而言,丑闻责任对企业社会责任行为方式具有调节作用。方差分析结果表明,在丑闻责任较小的情况下,在修复丑闻品牌形象过程中,三种社会责任行为之间存在显著性差异(F(0.997)=18.741,P=0.000),就品牌形象修复效果而言,慈善捐助最优(M=4.98),商业赞助次之(M=4.30),事业关联营销最差(M=3.75),H3a得到验证。在丑闻责任较大的情况下,三种社会责任行为之间的差异性仍然显著(F(0.477)= 4.817,P=0.010),H3b没有得到验证,但在进一步的事后检验中却发现,商业赞助和事业关联营销间的差异并不显著(P=0.965>0.05)。为了进一步确认丑闻责任对企业社会责任行为方式的调节作用,将两组数据合并后,用一般线性模型进行分析,结果表明,企业社会责任行为与丑闻感知责任的交互项统计显著(F(0.650)=4.080,P=0.019)。证明了调节作用的存在,因此H3得到支持。参见表3。

最后,检验利他性归因的中介作用。H4推测,企业社会责任行为与丑闻责任的交互作用对丑闻品牌形象的影响受利他性动机认知的中介作用。根据张莉等(2011)的研究,检验此中介作用,需依据有中介的调节模型,依次开展三个回归方程[33]。

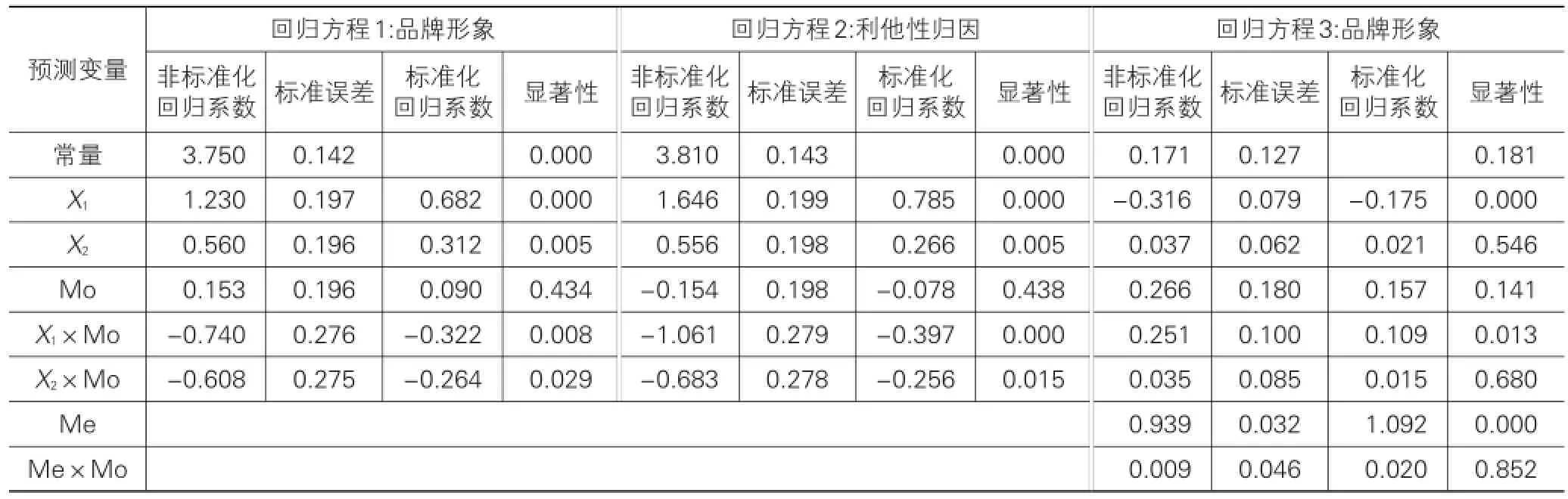

其中,X为自变量企业社会责任行为,为包含三个水平的类别变量,以事业关联营销为参照水平,设置两个虚拟变量X1(慈善捐助与事业关联营销对比)和X2(商业赞助与事业关联营销对比);Mo为调节变量丑闻责任,为包含两个水平的类别变量,设定为虚拟变量(责任大与责任小对比);Me为中介变量利他性归因,为连续变量,但在方程(3)中构造中介变量和调节变量的乘积项Me×Mo时,需要对其进行中心化处理(每个数据点减去均值);XMo为自变量和调节变量的乘积项,相应包含X1Mo和X2Mo两个乘积项;Y为因变量丑闻品牌形象(连续变量);b10、b20、b30分别为三个回归方程的常数项,其他b值均为相应变量在特定回归方程中的影响系数,ε为误差项。分析结果见表4。

表3 丑闻责任对企业社会责任行为方式的调节作用

方程1的结果显示:企业社会责任行为与丑闻责任的交互作用对品牌形象的影响显著,且丑闻责任负向调节企业社会责任行为与丑闻品牌形象间的关系(b13分别为-0.740和-0.608,p值均小于0.05);方程2的结果显示:企业社会责任行为与丑闻责任的交互作用对利他性归因的影响显著,且丑闻责任负向调节企业社会责任行为与利他性归因间的关系(b23分别为-1.061和-0.683,p值均小于0.05);方程3的结果显示:利他性归因对品牌形象有着显著的正向影响(b34=0.939,p<0.05)。综合以上结果,b13、b23和b34均显著,表明企业社会责任行为与丑闻责任的交互作用对丑闻品牌形象的影响确实受到利他性归因的中介作用,H4得到验证。同时,从方程3的结果也可看出:X1Mo的影响系数为0.251,p=0.013<0.05,X2Mo的影响系数为0.035,p= 0.680>0.05,在自变量和调节变量的乘积项中,至少有一个乘积项达到显著水平,表明在该回归模型中XMo对因变量的整体解释达到显著水平,即b33显著,因此,利他性归因在有中介的调节模型中起到了部分中介作用。

表4 利他性归因的中介效应

六、结论与讨论

(一)结论与理论贡献

本文通过实证研究主要得出如下结论:

第一,品牌丑闻事件发生后,企业开展社会责任活动可以修复品牌形象。本研究通过实验方法发现,品牌丑闻事件发生后,企业通过慈善捐助/商业赞助/事业关联营销等方式开展社会责任活动,均会显著提升消费者对丑闻品牌形象的评价。可见,品牌丑闻情景下,企业社会责任行为对消费者认知的正向影响仍然存在。

第二,丑闻责任负向调节企业社会责任行为对丑闻品牌形象的修复效果。依据Coombs(2007)[14]的情景危机沟通理论,本研究以丑闻责任为调节变量,探讨其对企业社会责任行为与丑闻品牌形象间关系的影响,结果表明,丑闻责任越大,企业社会责任行为对丑闻品牌形象的修复作用越弱。

第三,就丑闻品牌形象修复效果而言,丑闻责任对企业社会责任行为方式存在调节作用。根据Lii等(2012)[5]的观点,慈善捐助、商业赞助和事业关联营销三种行为方式对消费者认知的影响存在差异。本研究发现,在丑闻情景下,这种差异依然存在,但会受到丑闻责任的影响,即在丑闻责任较大情况下,商业赞助和事业关联营销的差异不显著。

第四,丑闻责任与企业社会责任行为的交互作用对丑闻品牌形象的影响受利他性归因的部分中介作用。依据归因理论,本研究发现,丑闻发生后,消费者对企业社会责任行为的归因,包括对丑闻情景的责任归因和企业社会责任行为的特质归因,共同归因结果——利他进而反映企业的行为效果(丑闻品牌形象修复)。该结论与卢东等(2010)[19]对企业社会责任归因的解释保持一致。

本文的理论贡献主要体现在两个方面:①本文对丑闻后企业社会责任行为的研究,是对正常情景下企业社会责任行为效应研究的延续,通过对企业“做坏事”与企业“做好事”关系的进一步探究,对全面理解企业社会责任行为效应具有一定的理论价值。②关于品牌形象修复问题,现有成果主要集中在企业短期响应领域,本文从社会责任视角探讨品牌形象的持续修复问题,是对品牌形象修复理论的有益补充。

(二)管理启示

品牌形象修复是企业进行品牌形象管理的重要内容。在丑闻事件高发背景下,探讨企业的品牌形象修复问题有着重要的现实意义。通过本研究,主要得出如下启示:①企业要重视社会责任。企业重视社会责任不仅意味着企业要自觉履行社会责任,避免做坏事,同时还要积极主动地做好事,且无论在任何情景下,企业做好事对企业都是有益的。积极的社会责任行为,不仅能提升品牌形象,保护品牌形象,还能修复品牌形象。②企业社会责任决策不能盲目。在非丑闻情景下,企业积极开展社会责任活动,可以基于自己的能力,选择适合自己的社会事业,通过方式创新,实现社会责任的最大效益。但在丑闻情景下,企业社会责任行为方式的选择,应尽可能以慈善捐助为主,其他方式的创新,都有可能强化消费者对企业行为动机的质疑,弱化其行为效果。

(三)局限性和未来研究展望

本文也存在一些局限性:①本研究采用的是实验方法,实验过程中,由于被试和刺激物的限制,研究结论的普适性可能会受到影响;②本研究以丑闻责任为情景变量,探讨了丑闻情景对丑闻后企业行为效果的影响,而相关研究表明,丑闻后企业行为的效果还受丑闻前相关变量(如品牌承诺等)的影响[8],当然,这些缺陷也为后续研究提供了思路和方向,如未来研究可运用其他研究方法,或在考虑其他变量情境下,探讨丑闻后企业社会责任行为与品牌形象的关系。

[1]李彬,谷慧敏,高伟.制度压力如何影响企业社会责任:基于旅游企业的实证研究[J].南开管理评论,2011,14(6):67-75.

[2]Vassilikopoulou A,Siomkos G,Chatzipanagiotou K,et al. Product-harm crisis management:Time heals all wounds?[J].Journal of Retailing and Consumer Services,2009,16 (3):174-180.

[3]Sen S,Bhattacharya C B.Does doing good always lead to do⁃ing better?Consumer reactions to corporate social responsi⁃bility[J].Journal of marketing Research,2001,38(2):225-243.

[4]谢佩洪,周祖城.中国背景下CSR与消费者购买意向关系的实证研究[J].南开管理评论,2009,12(1):64-70.

[5]Lii Y S,Lee M.Doing right leads to doing well:When the type of CSR and reputation interact to affect consumer eval⁃uations of the firm[J].Journal of Business Ethics,2012,105 (1):69-81.

[6]Klein J,Dawar N.Corporate social responsibility and con⁃sumers'attributions and brand evaluations in a productharm crisis[J].International Journal of Research in Market⁃ing,2004,21(3):203-217.

[7]Wagner T,Lutz R J,Weitz B A.Corporate hypocrisy:Over⁃coming the threat of inconsistent corporate social responsibility perceptions[J].Journal of Marketing,2009,73(6):77-91.

[8]王晓玉,晁钢令.企业营销负面曝光事件研究述评[J].外国经济与管理,2009,31(2):33-39.

[9]Dawar N.Product-harm crisis and the signaling ability of brands[J].International Studies of Management and Organi⁃zation,1998,28(3):109-119.

[10]Dean D H.Consumer reaction to negative publicity[J]. Journal of Business Communication.2004,41(2):192-211.

[11]范秀成,陈洁.品牌形象综合测评模型及其应用[J].南开学报:哲学社会科学版,2002(3):65-72.

[12]Benoit W L.Image repair discourse and crisis communica⁃tion[J].Public Relations Review,1997,23(2):177-186.

[13]Dawar N,Pillutla M M.Impact of product-harm crises on brand equity:The moderating role of consumer expecta⁃tions[J].Journal of Marketing Research,2000,37(2):215-226.

[14]Coombs W T.Protecting organization reputations during a crisis:The development and application of situational cri⁃sis communication theory[J].Corporate Reputation Re⁃view,2007,10(3):163-176.

[15]Heerde H V,Helsen K,Dekimpe M G.The impact of a product-harm crisis on marketing effectiveness[J].Market⁃ing Science,2007,26(2):230-245.

[16]Cleeren K,van Heerde H J,Dekimpe M G.Rising from the ashes:How brands and categories can overcome prod⁃uct-harm crises[J].Journal of Marketing,2013,77(2):58-77.

[17]Snyder P,Hall M,Robertson J,et al.Ethical Rationality: A Strategic Approach to Organizational Crisis[J].Journal of Business Ethics,2006,63:371-383.

[18]Vassilikopoulou A,Lepetsos A,Siomkos G,et al.The im⁃portance of factors influencing product-harm crisis man⁃agement across different crisis extent levels:A conjoint analysis[J].Journal of Targeting,Measurement and Analy⁃sis for Marketing,2009,17(1):65-74.

[19]Carroll A B.three-dimensional conceptual model of corpo⁃rate performance[J].Academy of management Review,1979,4(4):497-505.

[20]李伟阳,肖红军.企业社会责任的逻辑[J].中国工业经济,2011,29(10):87-97.

[21]Minor D,Morgan J.CSR as reputation insurance:Primum non nocere[J].California Management Review,2011,53 (3):40-59.

[22]Mohr L A,Webb D J,Harris K E.Do consumers expect companies to be socially responsible?The impact of corpo⁃rate social responsibility on buying behavior[J].Journal of Consumer Affairs,2001,35(1):45-72.

[23]Vanhamme J,Grobben B.“Too Good to be True!”The Ef⁃fectiveness of CSR History in Countering Negative Publici⁃ty[J].Journal of Business Ethics,2009,85:273-283.

[24]Basu K,Palazzo G.Corporate social responsibility:A pro⁃cess model of sense-making[J].Academy of Management Review,2008,33(1):122-136.

[25]Fiske S T.Attention and Weight in Person Perception:The Impact of Negative and Extreme Behavior[J].Journal of Personality and Social Psychology,1980,38(6),889-906.

[26]Muthukrishnan A V,Chattopadhyay A.Just give me anoth⁃er chance:The strategies for brand recovery from a bad first impression[J].Journal of Marketing Research,2007,44(5):334-345.

[27]袁登华,杨双.品牌印象研究述评[J].心理科学,2012,35 (4):957-961.

[28]朱翊敏.企业捐赠行为中消费者响应的研究——捐赠类型、捐赠事件和企业声誉水平的影响[J].营销科学学报,2013,9(3):80-95.

[29]卢东,Samart P,寇燕.基于消费者视角的企业社会责任归因[J].管理学报,2010,7(6):861-867.

[30]方正,江明华,杨洋,等.产品伤害危机反应策略对品牌资产的影响研究——企业声誉与危机类型的调节作用[J].管理世界,2010(12):105-118.

[31]田虹,袁海霞.企业社会责任匹配性何时对消费者品牌态度更重要——影响消费者归因的边界条件研究[J].南开管理评论,2013,16(3):101-108.

[32]王志良.产品危机事件中消费者责任归因的作用机制研究[J].上海大学学报:社会科学版,2012,29(4):131-140.

[33]张莉,Wan F,林与川,等.实验研究中的调节变量和中介变量[J].管理科学,2011,24(1):108-116.

[责任编辑:周业柱]

A Study on the Impact of CSR Initiatives on Brand Image in Scandal Crisis —The Moderating Role of Scandal Responsibility and the Mediating Role of Altruistic Attribution

YU Wei-ping1,ZHAO Zhan-heng1,2

(1.Business school,Sichuan University,Chengdu 610064,China;2.Business school,Henan normal University,Xinxiang 453007,China)

The lack of corporate social responsibility(CSR)could lead to the occurrence of brand scandal,and make a harm⁃ful impact on its brand image.Whether can the implementation of CSR initiatives after brand scandal repair the damaged brand image?This paper,by making an experimental study,finds that:CSR initiatives have a significant repairing effect on the damaged image after brand scandal;Scandal responsibility has a negative moderating role in the repairing effect of CSR initiatives on the damaged brand image.The greater the responsibility,the weaker the repairing effect;As for the repair⁃ing effect of CSR initiatives on brand image,philanthropy is always the best choice.Commercial sponsorship is considerably better than caused-related marketing in the context of smaller scandal responsibility,but there is no difference between the two in greater scandal responsibility;Altruistic attribution plays a partial mediating role in the impact of the interaction be⁃tween scandal responsibility and CSR initiatives on brand image scandal.

brand scandal;CSR initiatives;brand image;scandal responsibility;altruistic attribution

赵占恒(1982-),男,河南汝州人,讲师,博士研究生,研究方向:品牌管理,企业社会责任。

F272-05

A

1007-5097(2015)05-0008-08

2014-09-26

国家自然科学基金面上项目(71372189)

余伟萍(1969-),女,四川成都人,教授,博士生导师,管理学博士,研究方向:营销战略,品牌管理,企业社会责任;