明清时期中国金鱼谱及其饲养技术研究

2015-08-16魏露苓

王 乐 魏露苓

(华南农业大学农史研究室,广东 广州 510642)

明清时期中国金鱼谱及其饲养技术研究

王 乐 魏露苓

(华南农业大学农史研究室,广东 广州 510642)

金鱼是由中国人最早培育成功的观赏用鱼。金鱼谱录是专门记录金鱼品种和饲养技术的专书,出现在明、清两代。这类书籍均由长期喂养金鱼的文人雅士或爱好者写出,是潜心养金鱼的人十几甚至几十年养鱼经验的结晶,极具科学性和实用性。书中所记的珍贵品种和饲养技术,对现在的金鱼选育、喂养和玩赏仍有参考价值。

金鱼谱;品种;饲养技术

金鱼五彩缤纷、乖巧可爱,深受中国和亚、非、欧、美一些国家的人民喜爱。金鱼是从野生鲫鱼训化而来的观赏鱼类。中国是最早驯化出金鱼的国家。自然界中的鲫鱼体色为背灰腹白,在天然水中比较容易躲避敌害。有时,鲫鱼的色素细胞发生变异而使鱼体呈金黄色。如果没有人的干预,这样的变异个体会因容易暴露目标而被敌害吃掉。中国人在比较早的时候即开始发现和利用这种变异。野生金鲫见于中国南朝的文献。隋唐时期,人们从天然水体中捞取色彩鲜艳的金鲫来饲养。宋代,金鱼半家化池养已经开始。南宋,金鱼的饲养已经进入家养的新阶段。明代,处处有人养金鱼、玩金鱼。金鱼饲养盛极一时。在短短的七八百年中,中国人完成了金鱼的驯化,选育出不同品种,堪称奇迹。[1]中国人不仅驯化培育了金鱼,而且还写出相关专著,记录了作者那个时代的金鱼品种和饲养技术。一直以来,学界有人研究金鱼培育的历史、[2]研究金鱼品种[3]和养殖[4]等,很多地方都提及这些古代金鱼专著中的相关内容。但是,尚未有人全面系统研究这些专著。笔者在前人研究的基础上,综合研究分析中国古代金鱼专著,重点研究其中的养殖技术。

一、中国古代的金鱼专著及其著者概况

中国人在宋代培育出了金鱼。宋代出现了众多的专门记录动植物的专书——动植物谱录,如:《范村梅谱》、《菊谱》等,不一而足。但是,金鱼方面的专著没有出现在宋代,而是出现在明代。它们是张谦德(又名张丑)所著的《硃砂鱼谱》和屠隆的《金鱼品》。成书于清代的金鱼专书有宝奎《金鱼饲育法》(在姚元之《竹叶亭杂记》中)、拙园老人《虫鱼雅集》、句曲山农《金鱼图谱》、蒋在邕《朱鱼谱》。这些金鱼专书介绍品种和饲养技术,为后世留下科学性和实用性兼备的宝贵资料。

(一)明朝文人的风雅之作

明代屠隆的《金鱼品》是中国最早的金鱼专谱,全书只有三千一百多字,记了近30个品种,没有具体描写其形态和饲养技术,但是,说明了当时的一个珍贵品种:“银管,广陵、新都、姑苏竞珍之”[5]。张丑所著的《硃砂鱼谱》字数也不算多,分上下篇。上篇“叙容质”中也记了近30个品种,特别介绍了珍贵品种,但也没有具体描写各品种的形态。下篇为“叙爱养”,简单扼要说明了繁殖、幼鱼饲养、备水、换水、选缸、防寒防晒等。饲养技术讲述得比较简略,但是,有些很细腻的地方,如,在选择养鱼用水时,要避开城市河中的污染水。在喂鱼时,巧妙利用动物的条件反射等。

比较有意思的是,《金鱼品》和《硃砂鱼谱》的作者都非平庸之辈,都是和文学艺术颇有渊缘的人。《金鱼品》作者屠隆(1542-1605)是浙江鄞县人。其父算得上士族中人、小康之家的子弟,后来弃文从商,未能发财。屠隆聪明而又爱读书,家道中落也未停止学习。他参加科举考试,考得小官,后来进京为官,又被诬陷并遭罢免。屠隆回乡后纵情诗酒、卖文为生,还出游两浙、三吴、八闽,结交名流,最终年老落寂病故。[6]屠隆是当时有名的才子,有研究者还认为他是《金瓶梅》的作者。他的著作中有诸如《画笺》、《香笺》、《琴笺》等反映文人雅士爱好的书。[7]《金鱼品》即属于此类。《硃砂鱼谱》的作者张丑(1577-1643)原名张谦德,其父名张应文(1535-1595)。张氏家族为官宦之家,也是书香门第。他们与明代著名文人有较深的渊源。这使张丑有个很好的文化交流圈。张丑的父亲张应文就著有和花草有关的专著《罗钟斋兰谱》、《彝斋艺菊谱》等。张丑著有《茶经》、《瓶花谱》。对于金鱼,他更是爱惜倍至“余性冲淡,无他嗜好,独喜汲清泉养硃砂鱼。时时观其出没之趣,每至会心处,竟日忘倦。惠施得庄周非鱼不知鱼之乐,何以言哉?乃余久而闻见浸多,饵饲益谙,暇日叙其容质与夫爱养之理,辄条数事作《硃砂鱼谱》,与同志者共之”。[8]符合其家学渊源和志趣爱好!

(二)清朝养鱼爱好者的心血之作

清朝成书的金鱼专著,与明朝的两部相比,更为成熟、特色鲜明、篇幅更长。按照成书时间顺序排列,它们是:蒋在邕《朱鱼谱》、宝奎《金鱼饲育法》、句曲山农《金鱼图谱》、拙园老人《虫鱼雅集》。它们特色鲜明,在记录品种与饲养技术方面各有千秋,还有的图文并茂,总体水平在明代金鱼谱之上。

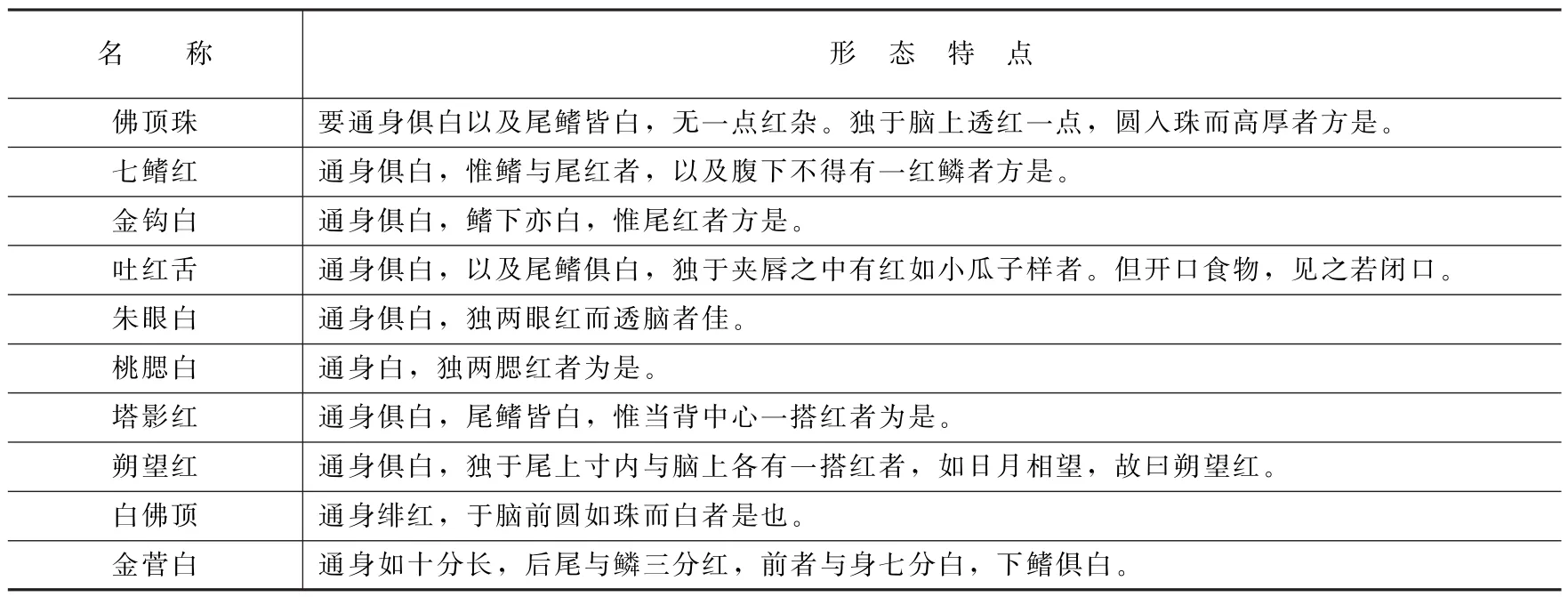

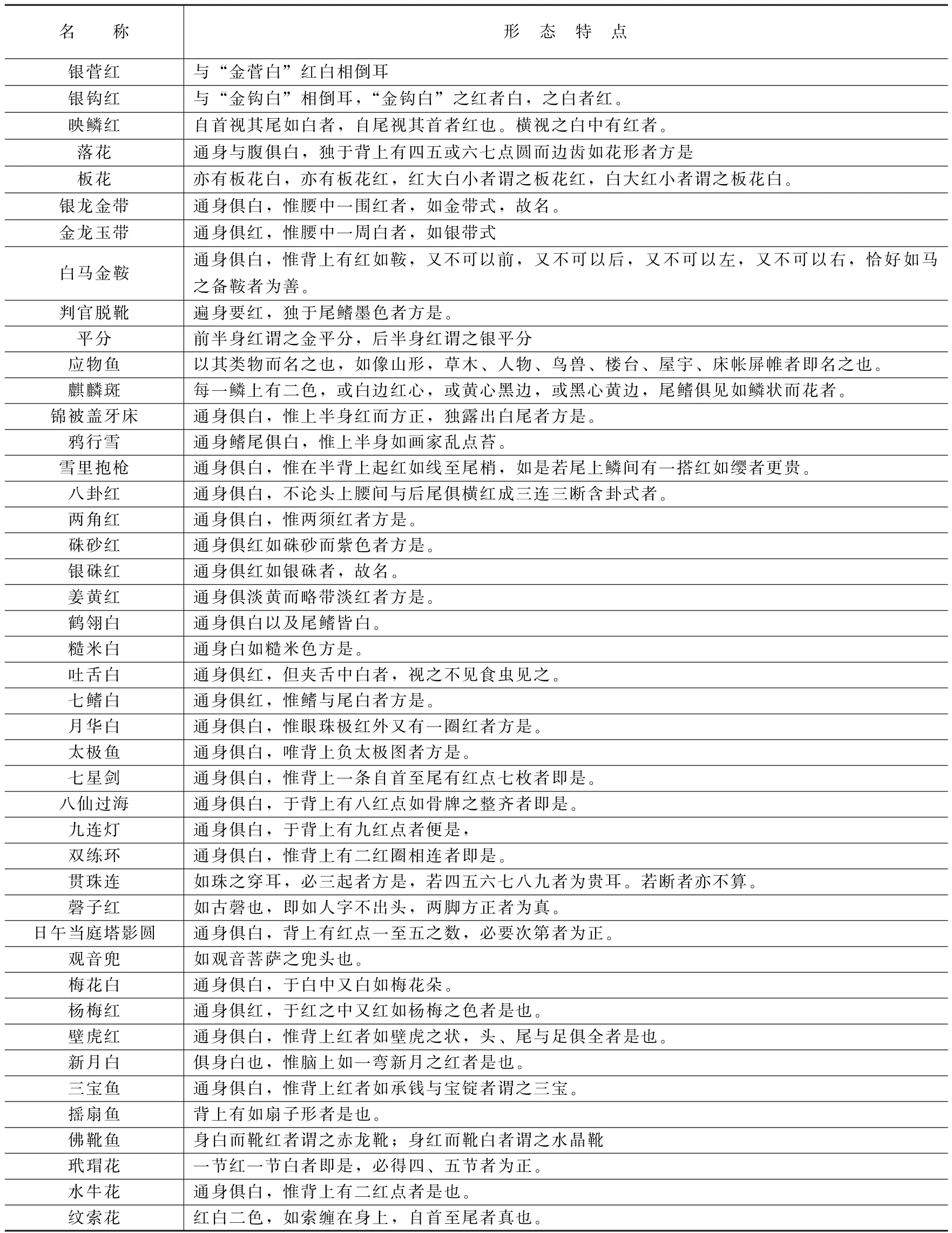

蒋在邕《朱鱼谱》成书于康熙在位时,是清朝的金鱼专著中成书最早的。该书记有品种、评判标准和饲养方法。最大特点就是详细记载了多种珍稀品种。主要介绍的就有五十余个品种,而且每介绍一种,就要另提及一到三个相近品种。通常来说,金鱼的颜色以红、黑居多,而《朱鱼谱》中所记品种多数为白底红斑花色的,应该是作者所处的时代所崇尚的珍贵品种。该书对金鱼品种优劣的评判标准定得很细,包括“背论”、“唇论”、“头论”、“腮论”、“须论”、“眼论”、“鳞管论”、“尾论”、“前鳍论”、“中鳍论”、“后鳍论”、“背条论”、“身条论”、“腹论”。如此分别设定标准,是中国古代所有金鱼专书中最为详细的。

宝奎《金鱼饲育法》,有时被人认为是姚元之(1773-1852)所写。这是因为比较容易找到的版本在姚元之所著《竹叶亭杂记》卷八中。该书已经作出说明:“宝冠军使奎,字五峰,号文垣,记养鱼法颇有足采者。录之”[9],所以,作者应该是宝奎,而不是姚元之。书的写成时间不会晚于姚元之所生活的时间,乾隆年间的可能性比较大。《金鱼饲育法》说明了金鱼的基本类型,但是,重点放在饲养方法上。书内所记的金鱼饲养法包括养金鱼用水的选择、晒水、换水的具体操作,收鱼卵、孵化、鱼苗饲养、成鱼饲养、鱼病治疗、防晒、防寒,尤其提到金鱼分辨雌雄的方法和保持品种纯正的重要性。在中国古代所有金鱼专著中,《金鱼饲育法》内所记的金鱼饲养法最为详细精妙。

句曲山农《金鱼图谱》图文并茂,是中国古代金鱼专著中唯一有图的。作者句曲山农生卒时间待考。该书存有道光刻本,图是作者同乡、好友、名画家尚兆山(1835-1883)所绘,由此判断,该书写成于尚兆山所生活的道光年间。画中的金鱼立体感强、栩栩如生、惟妙惟肖,而且有动感。被画到画中的金鱼以龙睛为主。文鱼被列入“凡品”。《金鱼图谱》的文字部分相对简略,但是,也不乏独到的见解。如:饲养过程中的颜色变化规律等。该书还质疑当时流行的一些看法。如,在论及金鱼和其他种类的鱼或水生物杂交后会产生什么样的后代时,对金鱼同鳅、鳖、比目鱼、河豚鱼、小乌鱼、虾婆虫、螃蟹、蛤蟆杂交后能够产生出各种希奇古怪的金鱼的说法存疑,认为“未知验否”;对金鱼和鲤鱼、鲫鱼杂交持肯定的态度,认为“鲤鲫二种尤繁”。[10]事实上,金鱼原本就是由鲫鱼选择、驯化而来,与鲫鱼杂交可以产生可育后代。金鱼同鳅、鳖、比目鱼、河豚鱼、小乌鱼、虾婆虫、螃蟹、蛤蟆杂交,分别跨越了生物学分类上的门、纲、目、科,不可能产生后代,且不论能否产生可育后代。提出质疑是合理的。书中的饲养技术重点突出、简单扼要。该书很有特色。

拙园老人《虫鱼雅集》现存光绪刻本。书作者是“拳乱”(义和团)发生之后隐退和养鱼写书的,显然是清末写成。《虫鱼雅集》在品种大类上作了说明:“有蓝鱼、有翠鱼、有龙睛鱼、有文鱼又名鸭蛋鱼……有软尾、有硬尾、有凤尾、有燕尾、有菱角尾”,但未在具体品种的描写上多用笔墨。《虫鱼雅集》的养鱼方法几乎包括了宝奎《金鱼饲育法》中的全部要点,但概括得更为简洁易记。有介绍四季不同方法的“四时养鱼说”;有介绍养鱼要点的“养鱼六诀”;还有极具可操作性的“养鱼八法”;另有“鱼中十忌”和“医鱼”。简直是“骨灰级”的玩家把养鱼经验总结到极致。

清朝写成的四部金鱼专书的作者,都是养鱼入迷的人。《虫鱼雅集》作者“拙园老人”名叫“荣廷”,“拙园老人”是其号。他先祖为蒙古族,成吉思汗后裔。清初其先人就做官,得赐汉姓尹。他本人生活在晚清,也曾经为官,退下来之后养蟋蟀、玩金鱼,还玩出经验、写成书。拙园老人“髫龄时即性喜秋虫文鱼,尝携至塾中,师见而责,不准好此,弗听”。[11]由此看来,这位八旗子弟自幼喜欢金鱼,老师未能管住,他更是终生未改,从官位上退下来后更有时间、精力和财力玩出水平。《虫鱼雅集》正是他的心血杰作。《朱鱼谱》作者蒋在邕在书的结尾处写道“余爱朱鱼也,三十余年矣”,“畜之十载,生育万余,变幻奇异……惟余独传其秘,故集是谱以示世之迷茫者”。[12]看来,金鱼成了他们生命的一部分。几十年的心血换来的经验写进书中,可见价值之大。

二、金鱼专著中的品种记录

纵观目前能够找到的中国古代金鱼专著,它们或多或少都提及品种。有的说明品种之多、变化之大;有的从形态上说明金鱼的大类别;有的还说明颜色差别产生的原因;有的详细记录了几十个独特品种。

(一)金鱼的基本类型

大体来分,金鱼有“文鱼”、“龙睛”和“蛋鱼”。“文鱼”就是最普通的双尾金鱼,从鱼的背部俯视,如同“文”字。“龙睛”具有进一步的变异,眼睛凸出。“蛋鱼”的变异更为明显,体型完全不同于野生状态的流线形,而变为椭圆形。鱼的背鳍也退化了。另有更进一步的变异,是鱼头生出赘肉,俗称“狮子头”。宝奎《金鱼饲育法》对金鱼的基本类型和“狮子头”作了如下介绍:

龙睛鱼:“龙睛鱼,此种黑如墨,至尺余不变者为上,谓之墨龙睛。又有纯白、纯红、纯翠者,有大片红花者,细碎红点者,虎皮者,红白翠黑杂花者,变幻多种,不能细述。文人每就其花色名之。总以身粗而匀,尾大而正,晴齐而称,体正面圆,口圆而润,于水中起落游动稳重平正,无俯仰奔窜之状,令观者神闲意静,乃为上品。又有一种蛋龙睛,乃蛋鱼串种也”。

蛋鱼与狮子头:“蛋鱼,此种无脊刺,圆如鸭子。其颜色花斑,均如龙晴,唯无墨色,睛不外突耳。身材头尾,所尚如前。又有一种,于头上生肉,指馀厚,致两眼内陷者,尤为玩家所尚,以身纯白而首肉红为佳品,名日狮子头鱼:愈老其首肉愈高大。此种有于背上生一刺,或有一泡如金者,乃为文鱼所串之故,不足贵。”

文鱼:“文鱼,此种颜色、花斑亦如前,亦无黑色,身体头尾俱如龙睛,只两眼不外突,年久亦能生狮子头,所尚如前。有脊刺短者,缺者,不连者,乃蛋鱼所串耳。”[13]

宝奎《金鱼饲育法》还提到一些不是金鱼的观赏鱼类:“此三种外,有洋种。无鳞,花斑细碎,尾又有软硬二种”;“世多草鱼,花色皆同此,但身细长尾小,名曰金鱼。以红鱼尾有金管,白鱼尾有银管者为尚,亦无墨色”;“又有赤鲤、金鲫皆直尾,无三四尾者,乃食鱼所变。不过园池中蓄以点缀而已,养法亦如各种,亦能生子得鱼”。[14]这些观赏鱼类显然不是金鱼。无鳞的洋种,似乎是泰国斗鱼(Betta splendens Regan)之类。而赤鲤、金鲫只是发生了色素变异的鲤鱼和鲫鱼而已,的确“乃食鱼所变”。

(二)金鱼的名贵品种

在中国古代金鱼专著中,记录品种最多、最详细的,是蒋在邕的《朱鱼谱》(见下表)。至于金鱼有多少花色品种,中国古代金鱼专著一般认为“种种变态,难以尽数”,[15]变化的原因与人的选择有关:“人好尚与时变迁,初尚纯红纯白,继尚金盔金鞍……总之,随意命名,从无定颜者也”。[16]还有人认为颜色的变化和饲养或生长阶段有关:“至颜色鲜明,全在养法。龙睛鱼一出皆黑色,蛋鱼一出亦近黑稍淡。渐大渐变,有满白、有满红、有黑红、有红白、有碎花、有整花。其中颜色变化不能一,尽在养之得法。若一失法,往往常出肉红、肉白之色”。[17]

表:《朱鱼谱》中的珍贵品种

(续)

三、金鱼专著中的养殖技术

不论是明朝的文人雅士,还是清朝的有钱有闲的金鱼迷,他们往往有十年以上,甚至几十年的养金鱼的经验,从备水、喂养、繁殖到鱼病的处理,样样俱全。他们将这些写在书中,给后世留下了宝贵的参考资料。

(一)养金鱼器具、密度以及位置的选择

有人主张用池来养,“池以土池为佳,水土相和,萍藻易茂,得水土气,性适易长”,但“佳品不入池”。[18]池养,水多且更接近自然,鱼容易活、容易长。但是,金鱼本身就是在活动空间狭小的条件下选择出来的。如果在长身体时给它足够的活动空间,就有可能长成流线形的体型,而不是金鱼特有的圆滚滚的体型。所以,“佳品不入池”。

一般来说,金鱼用缸或盆来养,旧容器比新的受欢迎,“养鱼总需明官窑缸,虽破百片,亦可锯补。瓦亦用明官窑瓦,缸外用铁屑泥之,则不漏矣。”[19]养鱼器具“喜陈恶新”,如果用新盆,则要“用水泡晒过三伏,使生青苔,方可用也”[20]。另一种处理方法是“凡新缸,未蓄水时擦以生芋,则注水后便生苔而水活,且性不燥,不致损鱼之鳞翅”,[21]为的是让鱼缸内壁长出青苔,变得滑爽、不伤鱼。

缸内放鱼的数目,要看鱼的大小,一般是“小鱼长至半寸,即宜分缸,每缸不过百头。至寸余,则每缸三十足矣。多则挤热而死,竟至一头不留。渐长渐分,至二寸余,则一缸四、五、六对。至三寸,则一缸不过四、六头而已。然缸养如此,若庭院赏玩,则一缸-对,至多二对,始足以尽其游泳之趣,而观者亦可心静神逸也”。[22]

由于鱼缸或鱼盆的空间不大,过冷过热都会影响鱼的正常生活,所以,冬夏都要注意摆放的位置。冬天要放在室内,“(冬月)置放处不可令缸底实贴坑上,须用矮架托之。亦不宜过暖,即水面有薄冰亦无妨。缸口用纸封之,不致于落灰尘,更省遮盖也”[23]。春天到来之后,才可以移出,“冬鱼出房不可太早。于清明前后,置于向阳之处,用木板盖覆。天若和暖,一日撤板一块,渐次撤去。若骤然不盖,夜间寒霜侵入,鱼必受伤”。而夏天则要注意防过度曝晒,“夏月伏暑之时,必当半遮半露,不可使鱼受热毒”。[24]

(二)选水、换水与保持水的清洁

同样因为鱼缸或鱼盆的空间不大,这有限空间内的水好与不好,就决定了鱼的生死和健康。金鱼专书都很重视选水:“取江湖活水为上,井水冰冷者次之。必不用者,城市中河水也”。[25]“养鱼不可用甜水,近河则用河水,不然即用极苦涩井水,取其不生虫。新泉水尤佳”。[26]“必须井水,河水雨水皆不可用。要认准一井,使水不宜常换”。[27]前两条材料认可河水,但是也说明城市中的河水不能用,而最后一条材料禁用河水,只允许用井水。分析其中原因,是污染问题。井水是地下水,比河水污染和生害虫的机会要少。

养鱼要经常换水,而且要彻底换“有养鱼不换新水者,即换,亦于本缸内水撤旧添新。此法鱼最弱,市语谓之水头软。若即从旧缸移入新水者,谓之水头硬,云此法所养之鱼强壮”。[28]全换水有助于将水中的脏东西彻底清理干净。在给鱼换新水之前,还要对水进行处理:“但未换之先,必先备水一缸,晒二三日,乃可入鱼。鱼最忌新冷水也”。[29]换水的频繁程度,则要视季节而定,“春末尤寒,隔一日撤换新水一次。交夏之后,一日撤换一次。一交秋令,水自澄清,无俟常添换矣。(冬间)添撤只要视水有浑色,便取新水换之”。但是,冬天给鱼换水前,不要晒水,“但不必晒,因纯阳之性在地下,井水性暖故也”[30]。

除了及时换水之外,还要注意:“缸底鱼矢,须用汲筒吸出”。[31]“缸内不放闸草,一恐鱼虫藏匿,致鱼不得食,二恐草烂水臭,以致鱼生虱蚁之患”。[32]

(三)成鱼喂食技术

传统的喂养技术,包括饲料的选择、投喂的时间,还有卫生要求等,“鱼喂虫必须清早,至晚令其食尽。如有未尽者及缸底死虫,晚间打净。夜间水净则鱼安。不然亦致鱼死之道。再沙虫中亦有别种恶虫,亦须略择”。[33]“须将捞来红虫用清水漂净,否则虫之臭水入缸,净水为之败坏矣”。“若一时不得鱼虫,或用鸡鸭血和白面,晒干为细末喂之。或用晒干鱼虫及淡金钩虾米为末饲之,皆可”。[34]

当时的人还懂得利用动物的条件反射来训练鱼。在喂鱼时给个特定信号,久之,鱼听到信号就出来:“若欲其不畏人,每饲彼红虫,先以手掬水数声诱之。彼必鼓浪来食。及习之既熟,一闻掬水声,即便往来亲人,谓之食化”[35]。“此鱼性极灵慧,调训易熟,每饲食时拍手缸上,两月后鱼闻拍手声则向人奔跃,或有呼名即上者,其法亦然”。[36]如此训练,增加了玩赏的乐趣。

(四)金鱼繁殖与幼鱼喂养技术

首先,分辨雌雄鱼,“鱼之雌雄最难辨,有云脊刺长为雌,脊刺短则为雄。有云前两分水有疙疸粗硬涩手者雄,否则为雌者。皆不足凭之论也。其雌雄,动作气质究有阴阳之分,近尾腹大而垂者为雌,小而收者为雄。粗者为雌,细者为雄,此秘法也。其余诸法,乃愚人之论耳”。[37]确实,在分辨有些动物的雌雄时,根据行为特点更为保险。在分辨雏鸡和果蝇的性别时,往往就看其行为特点。

在金鱼繁殖时,要注意保持品种的纯度,选相同品种为父本母本:“要各分各盆,若种类掺杂,误食其白,出子每多不文”。[38]

收子:“凡鱼生子,总在谷雨前后。视其沿堤赶咬,乃其候也。看其赶,即须放草接子矣”。[39]

孵化:“鱼子不可过晒,过晒则化。不晒亦不能出,故须树荫,或以筛覆之,亦可。三日必出鱼矣”,“子初出如蚁,不可见,伏于缸上或草上。出鱼后三五日内不可乱动其水,恐有伤于尾也”。[40]

饲养:“鱼苗初入缸,用熟鸡鸭子黄煮老,废纸压去油晒干捻细饲之”,[41]或“俟其化成鱼秧,先以小米糊晾冷,用竹片挑挂草上,任其寻食。并用粗夏布口袋盛虫入水中,任其吞啄,即透出小白虫。三四日后,虽能赶食散虫,亦须先择白小虫饲之。即可食红大虫时,亦不可喂之过饱,恐嫩鱼腹胀致毙也。沙虫之极小者,名曰面食,白色,在水皮上如面之浮,不能分其粒数。初生小鱼食之甚佳,且易长而坚壮”。[42]

对于幼鱼,除了精心饲养之外,选择也很重要,“万鱼出子时,盈千累万,至成形后全在挑选。于万中选千,千中选百,百里拔十,方能得出色上好者”。[43]选择的作用,也是被达尔文肯定的。

(五)金鱼病虫害及处理技术

金鱼是人为选择而培育出的鱼类,抵抗力本来不强,加之生活在狭小容器内,容易遭遇缺氧或水质变坏,稍有管理不慎就可能出现疾病。拙园老人《虫鱼雅集》中的“医鱼”六则,叙述得简练而又可行:“一受温气,四时皆可染之。鱼即软而无力,鳞上起有浮粘或头尾露紫斑。赶紧起入新汲井水。一尾不正,可用细线穿其偏处,坠一铜钮圈。一受雾气,小鱼决不可活。用新汲水镇之。一受煤气,周身起蓝色,尾与分水即赤,用受温一样治之。一受寒气,横躺水面,决不致死,移向阳处晒之。一受暑气,或满盆乱转,或头触盆底,尾与分水上皆有紫线。即用抄提出放新汲水中,看紫线退去为愈”。[44]“受温气”是感染真菌;“受雾气”类似雾霾落入水中使水质变酸;“受煤气”应该是受空气中因燃煤而产生的二氧化硫等气体影响。救治的办法中,换新水是关键。

金鱼的天敌,则是以水中的小虫为主。“且防河中杂虫,最有一虫名曰鱼虎,形似马鳖,贯能伤鱼”。[45]这是水蛭的一种,附在鱼、蛙等身上,吸血导致它们死亡。“鱼虱如臭虫而白色,透如虾色。一着身断不可落,能使鱼死。必须捞出,以盐擦之,亦佳”。[46]鱼虱是一种小型甲壳类水生害虫。外形似臭虫。一般寄生在2厘米以上的鱼体各部位,腹下和鳍、尾上尤多。鱼虱以其口刺刺伤鱼体表组织,吸取血液与体液,导致死亡。防范的办法无非就是捞出和给鱼体擦盐。

四、结语

中国人在世界上最早驯化培养出金鱼。中国传统文化和习俗对鱼情有独钟。中国古代养鱼爱好者们为后人留下了具有科学性和实用性的、高质量的金鱼专谱,将他们毕生的养鱼经验留下来,传下去,为我们留下了宝贵遗产。日本人引进中国金鱼,到晚清已经商品化和规模化,“至今产出甚富,每岁售价至数万金”[47]。我们的资源应该好好爱护。中国古代金鱼谱中记录的品种和饲养技术,则是保护和挖掘工作的重要参考。

[1]余汉桂.金鱼培育史话[J].古今农业, 1990,(01):148-149.

[2]余汉桂.金鱼培育史话[J].古今农业, 1990,(01):148-149.

张仲葛.金鱼史话[J].农业考古,1982, (01):309-314.

陈桢.金鱼的家化史与品种形成的因素[J].动物学报,1954,(02):89-116.

[3]傅毅远.关于我国金鱼品种演化及系统分类的初步意见[J].淡水渔业,1981(06)15-18,34.

[4]《中国渔业史》编委会.我国古代的金鱼养殖[J].中国水产,1988,(05):42.

[5][明]屠隆.金鱼品[M].(上海古籍出版社.生活与博物丛书禽鱼虫兽编.)上海:上海古籍出版社,1993.145.

[6]桂心仪.一代才子话屠隆[J].宁波师院学报(社会科学版),1993,(3):23-28.

[7]隗芾.屠隆生平著述考[J].社会科学战线,1993,(06):220-223,141.

[8][明]张丑.硃砂鱼谱[M].(上海古籍出版社.生活与博物丛书禽鱼虫兽编.)上海:上海古籍出版社,1993.153.

[9][清]姚元之撰、李解民点校.竹叶亭杂记[M].北京:中华书局,1982.177.

[10][清]句曲山农.金鱼图谱[M].(续修四库全书子部谱录类,第1120册)上海:上海古籍出版社,1995.603.

[11][清]拙园老人.虫鱼雅集[M].清光绪刻本.

[12][清]蒋在邕.朱鱼谱[M].(续修四库全书子部谱录类,第1120册)上海:上海古籍出版社,1995.599.

[13][清]姚元之撰、李解民点校.竹叶亭杂记[M].北京:中华书局,1982.177-178.

[14][清]姚元之撰、李解民点校.竹叶亭杂记[M].北京:中华书局,1982.177-178.

[15][明]张丑.硃砂鱼谱[M].(上海古籍出版社编.生活与博物丛书禽鱼虫兽编.)上海:上海古籍出版社,1993.153.

[16][明]屠隆.金鱼品[M].(上海古籍出版社.生活与博物丛书禽鱼虫兽编.)上海:上海古籍出版社,1993.145.

[17][清]拙园老人.虫鱼雅集[M].清光绪刻本.

[18][清]句曲山农.金鱼图谱[M].(续修四库全书子部谱录类,第1120册.)上海:上海古籍出版社,1995.602.

[19][清]姚元之撰、李解民点校.竹叶亭杂记[M].北京:中华书局,1982.179.

[20][清]拙园老人.虫鱼雅集[M].清光绪刻本.

[21][清]句曲山农.金鱼图谱[M].(续修四库全书子部谱录类,第1120册.)上海:上海古籍出版社,1995.602.

[22][清]姚元之撰、李解民点校.竹叶亭杂记[M].北京:中华书局,1982.183-184.

[23][清]姚元之撰、李解民点校.竹叶亭杂记[M].北京:中华书局,1982.183.

[24][清]姚元之撰、李解民点校.竹叶亭杂记[M].北京:中华书局,1982.182.

[25][明]张丑.硃砂鱼谱[M].(上海古籍出版社.生活与博物丛书禽鱼虫兽编.)上海:上海古籍出版社,1993.155.

[26][清]姚元之撰、李解民点校.竹叶亭杂记[M].北京:中华书局,1982.178.

[27][清]拙园老人.虫鱼雅集[M].清光绪刻本.

[28][清]姚元之撰、李解民点校.竹叶亭杂记[M].北京:中华书局,1982.181.

[29][清]姚元之撰、李解民点校.竹叶亭杂记[M].北京:中华书局,1982.178.

[30][清]姚元之撰、李解民点校.竹叶亭杂记[M].北京:中华书局,1982.182.

[31][清]姚元之撰、李解民点校.竹叶亭杂记[M].北京:中华书局,1982.181.

[32][清]姚元之撰、李解民点校.竹叶亭杂记[M].北京:中华书局,1982.182.

[33][清]姚元之撰、李解民点校.竹叶亭杂记[M].北京:中华书局,1982.179.

[34][清]姚元之撰、李解民点校.竹叶亭杂记[M].北京:中华书局,1982.183.

[35][明]张丑.硃砂鱼谱[M].(上海古籍出版社.生活与博物丛书禽鱼虫兽编.)上海:上海古籍出版社,1993.155.

[36][清]句曲山农.金鱼图谱[M].(续修四库全书子部谱录类,第1120册.)上海:上海古籍出版社,1995.605.

[37][清]姚元之撰、李解民点校.竹叶亭杂记[M].北京:中华书局,1982.180.

[38][清]拙园老人.虫鱼雅集[M].清光绪刻本.

[39][清]姚元之撰、李解民点校.竹叶亭杂记[M].北京:中华书局,1982.180.

[40][清]姚元之撰、李解民点校.竹叶亭杂记[M].北京:中华书局,1982.179-180.

[41][清]句曲山农.金鱼图谱[M].(续修四库全书子部谱录类,第1120册.)上海:上海古籍出版社,1995.604.

[42][清]姚元之撰、李解民点校.竹叶亭杂记[M].北京:中华书局,1982.183.

[43][清]拙园老人.虫鱼雅集[M].清光绪刻本.

[44][清]拙园老人.虫鱼雅集[M].清光绪刻本.

[45][清]拙园老人.虫鱼雅集[M].清光绪刻本.

[46][清]姚元之撰、李解民点校.竹叶亭杂记[M].北京:中华,1982.179.

[47]上海古籍出版社.生活与博物丛书禽鱼虫兽编[M].上海:上海古籍出版社,1993.150.

On the Traditional Chinese Goldfish Manuals in Ming and Qing Dynasties

Wang Le,Wei Luling

(South China Agricultural University,Guangzhou,510642)

Goldfish was cultivated by Chinese the earliest in the world.The goldfish manuals were books specially on goldfish knowledge,including the varieties and many kinds of raising technique.Such books appeared in the Ming and Qing dynasties.They were written by those who had raised goldfish for many years and very experienced.The varieties record and raising technique in the books are still valuable today.

Goldfish Manual,Varieties,Raising Technique

王乐(1989-),女,汉族,山东滨州人,华南农业大学硕士研究生,研究方向为科学技术史;魏露苓(1960-)女,汉族,四川内江人,华南农业大学教授,研究方向为科学技术史。