CUBA男子篮球运动员专项运动素质的位置特征研究

2015-08-14徐建华程丽平

徐建华++程丽平

摘 要:对篮球运动员的专项运动素质的位置特征进行研究有助于了解他们各项素质的优势和劣势,运用文献资料法、测试法及数理统计法等,分别对不同位置(后卫、前锋和中锋)CUBA男子球员进行了11项运动素质指标的测试分析。结果显示:从整体看,CUBA男子运动员在上下肢最大力量、灵敏性、反复冲刺和启动速度等专项运动素质存在较大的不足;代表有氧耐力水平的20米多级折返跑和代表无氧耐力素质的变向折返跑等运动素质普遍较好。从位置上看,除了代表有氧耐力素质的20-MSRT和弹跳耐力的30秒障碍跳两项指标在不同位置之间不存在显著性差异外,其他9项指标均存在显著性差异。

关键词:CUBA男子球员;专项运动素质;位置特征

中图分类号:G841 文献标识码:A 文章编号:1006-2076(2015)03-0090-08

Abstract:The research on the basketball player's specific physical fitness helps to understand their advantages and disadvantages. Through literature, testing and statistics methods, we tested 11 indexes of physical fitness on different positions (including guard, forward and center). The result shows that the lower and upper limb maximum strength, agility, repeated sprints ability and first-step quickness are insufficient. However, 20 m multistage run representing aerobic endurance and suicide run results representing anaerobic endurance are good in general. For different positions, except for the 2 indexes of 20 - MSRT representing aerobic stamina diathesis and 30 seconds disorder jump representing bounce endurance do not exist significant difference between positions, the other 9 indexes exist significant differences.

Key words: CUBA male player; specific physical fitness; positional features[HK][HT]

中国大学生篮球联赛(CUBA)历时16个赛季的快速发展,极大地丰富了高校校园体育文化并培养出了众多篮球竞技人才。但是,目前CUBA联赛中存在的突出问题是球员的专项运动素质较差,已不能适应联赛高强度、长周期的对抗要求,成为制约联赛整体水平提高的一个关键要素。众多关于篮球专项负荷特征的文献研究发现,不同位置球员(后卫、前锋和中锋)的比赛负荷和移动结构模式具有显著性差异。这提示我们,篮球比赛对不同位置球员所应具有的专项运动素质要求是不同的,对球员的运动素质进行位置特征的研究有助于找到不同位置球员的特征和不足,从而更好地开展个性化的专项体能训练。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

CUBA男子球员的专项运动素质。

1.2 研究方法

1.2.1 文献资料法。分别以“CUBA”“篮球”“运动素质”“评价”“basketball fitness”“basketball conditioning”等为关键词,搜索国内外期刊数据库。

山东体育学院学报第31卷第3期2015年6月

徐建华,等 CUBA男子篮球运动员专项运动素质的位置特征研究

No.3 2015

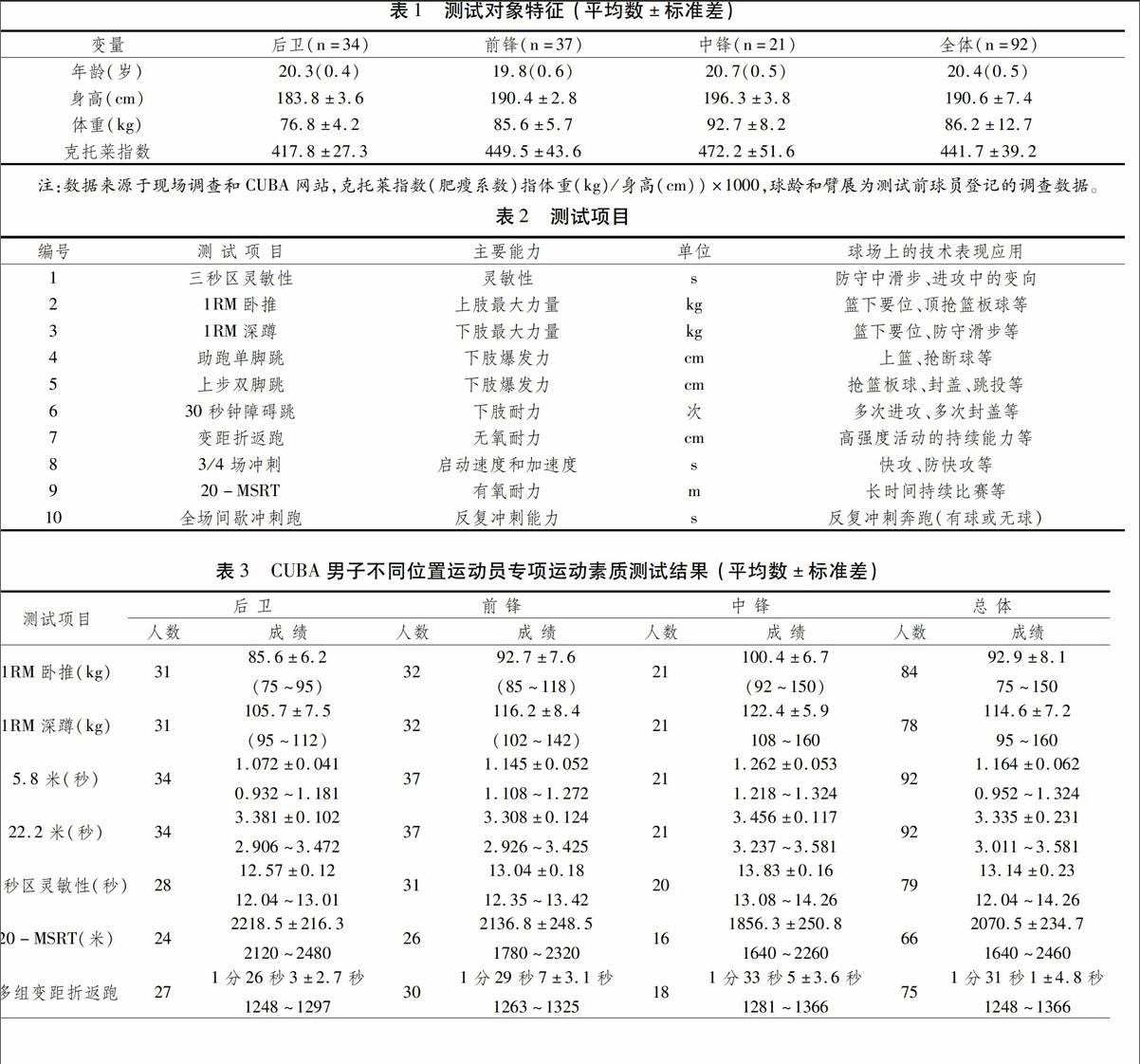

1.2.2 测试法。利用在济源一中CUBA夏令营的机会,对参加集训赛的92名球员按位置(后卫、前锋和中锋)进行了现场测试。所有参加测试的选手都健康状况良好且没用伤病。受试对象的具体情况如表1所示(因各种原因,并不是所有球员都完成了所有11项测试,具体人数见正文)。测试期间的气温在(27±3)℃,相对湿度(26±15)%。本测试由一系列共11个项目组成(见表2)。

1.2.3 数理统计法。对有效数据运用Spss13. 0 软件包对所测数据进行统计处理。球员素质测试特征值采用平均值±标准差和范围的表述方式,并用W法对测试成绩进行正态检验。

2 结果

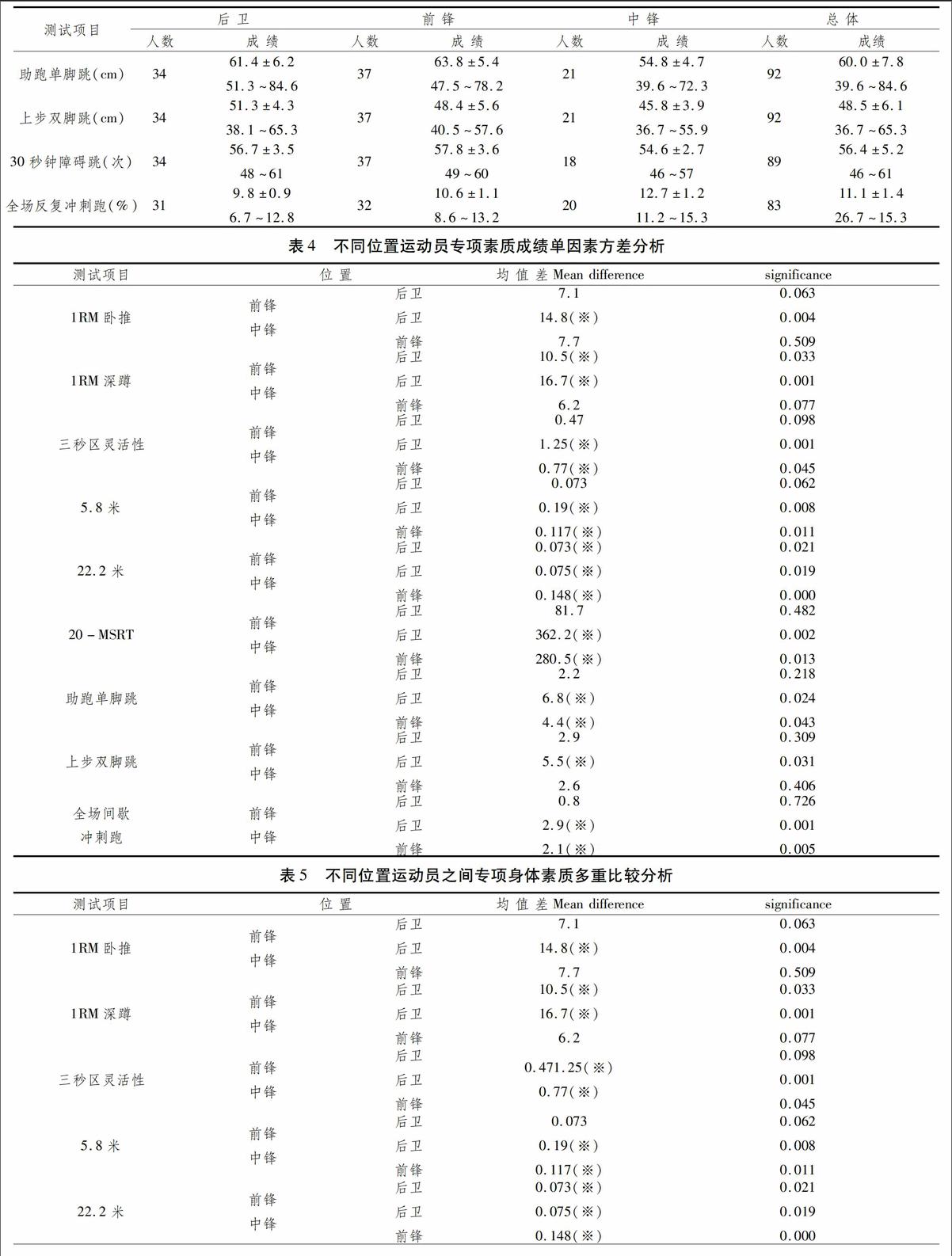

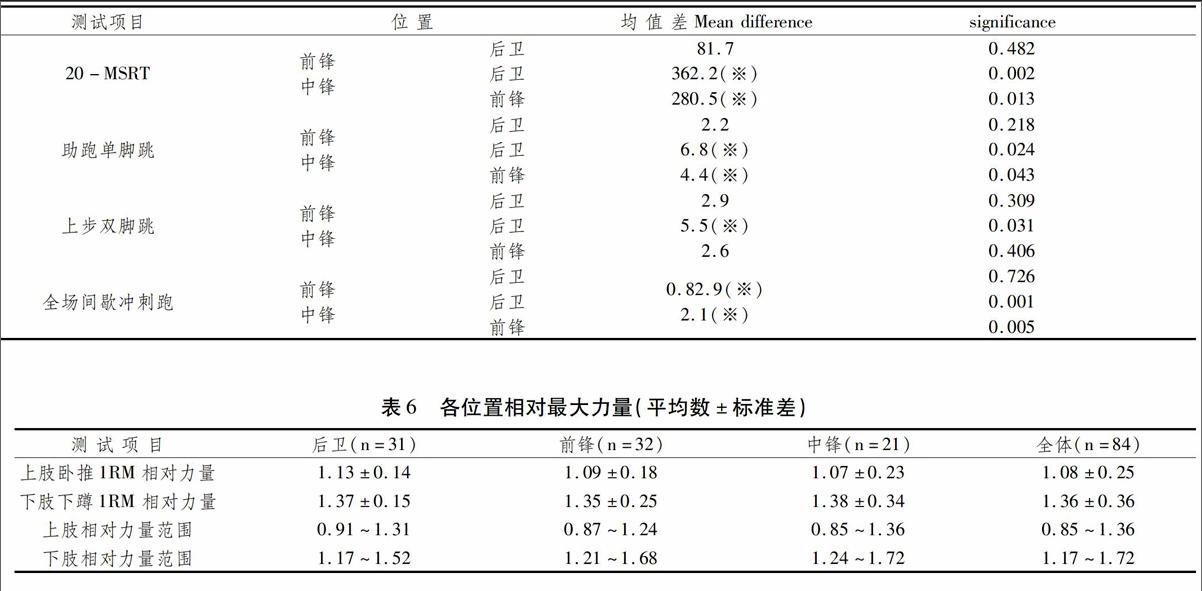

专项运动素质测试特征值采用平均值±标准差和范围的表述方式,并用W法对测试成绩进行正态检验;在分析不同位置运动员之间各项运动素质的差异性时,首先进行方差齐性检验,然后采用单因素方差分析ANOVA)的方法检验各位置运动员运动素质平均值的差异性,如果平均数之间存在显著差异,则运用Scheffe多重比较法确定两两位置之间的差异性。结果分别见表3、表4和表5。

从表5可看出,全体的平均成绩在13.14±0.23秒,对照表8中关于职业运动员的标准,此成绩仅相当于国际优秀职业女子后卫运动员的成绩表现。从各个位置来看,分别为后卫>前锋>中锋,且后卫运动员与中锋运动员之间存在显著性差异(F=11.18,P<0.05),后卫与前锋之间差异并不显著(P>0.05)。后卫的灵敏性最好,中锋分别与前锋和后卫之间都存在显著性差异,外线选手的优异的灵敏性比较有利于他们较好地完成攻防技战术的发挥(移动范围大,移动方式转换频繁,防守较快的对位选手)。他们灵敏性好的原因应该是跟其身材较矮,体重较轻,惯性小,便于改变移动方式。这些研究结果提示我们,在采用场地测试法对篮球运动员进行灵敏性测评时,一定要根据不同的位置设定不同的标准,这样才能比较客观公正。

3.4 CUBA男子运动员耐力素质水平基本情况

3.4.1 有氧耐力水平

良好的有氧耐力不仅有助于单场比赛中高强度移动之后的恢复,还有助于多场比赛(CUBA大部分的比赛采用的是赛会制)之间的快速恢复。20米多级折返跑 (简称20-MSRT)是Leger于1982年提出的有氧耐力评价方法。该方法的间歇性特征特别适合同场对抗集体球类项目。大量研究表明,20-MSRT与VO2max存在高度相关(R=0.92),且各年龄段测量的有效性均较高,并能表现出性别与年龄的差异。测试指标包括:速度级别和该速度级别的往返次数,由两者推测最大吸氧量的值。

从表9可看出,所受试运动员的最大吸氧量估测值的平均水平在VO2max(52.3±3.7 ml·kg-1.min-1),这与Carlo Castagna等运用YO-YO间歇恢复测试法推算的意大利优秀青少年篮球运动员(年龄16.8±2岁)的最大吸氧量尚有不小的差距(60.4±5.1 ml·kg-1.min-1)。导致差距的原因可能是有氧耐力实际水平造成的,也可能是测试所处的训练阶段不同造成的,他们的测试是在竞赛期刚过进行的,这时候球员的体能状态正最佳,而本研究的测试是在准备期,运动员的有氧耐力水平正处在上升期。Tavino等人以美国NCAA的选手为受试对象,研究了他们的有氧耐力情况,结果显示,其最大吸氧量为(65.2±6.2 ml·kg-1.min-1),差距也显而易见。通过对CUBA球队教练员的访谈发现,这与教练员的训练理念有直接关系。各球队平时体能训练时所采用的训练方法普遍偏重发展运动员的“无氧代谢能力”,而不重视对有氧耐力素质的培养。

从不同位置上看,有氧耐力水平依次为:后卫>前锋>中锋。且后卫与中锋之间存在显著性差异(F=15.6,P<0.05),而前锋与中锋、前锋与后卫之间无氧耐力水平不存在显著性差异(P>0.05),说明前锋和后卫均有较好的有氧耐力水平。Caterisano研究了在赛季前和赛季后的主力运动员和替补运动员之间最大吸氧量的差异性。研究表明,在整个赛季里,主力运动员比替补运动员相比,更能保持相对高些的最大吸氧量水平,这可能主要是由比赛效应带来的影响。这提示我们,作为替补运动员,由于出场比赛时间较少,为了保持较好的有氧耐力,必须在比赛期间多加强训练。

3.4.2 CUBA男子运动员的无氧耐力水平

截止到目前,尚没有一项系公认的关于篮球运动员的无氧耐力测试的方法。鉴于成本、实用性和移动的专门化角度,本研究采用的是运动员训练中经常用来发展无氧耐力的练习形式-变距四线跑(共143.4米;共进行三次,每次间歇1分钟)。从表5可以看出,所受试运动员的总时间的平均值为1分30秒1。根据于振峰教授拟定的我国青年优秀男子球员体能素质评分表,这个成绩表现可以得到90分。从总体上看,非常不错,说明CUBA运动员在无氧耐力素质方面已经与我国优秀青年男篮队员水平相当。另外,这也许可能是与平时运用这种方式训练较多有关,已经对它产生了良好的适应。Hoffman等人以8名以色列国家青年男球员为对象,测试了他们的四线跑成绩。结果显示,三次的平均值分别为280±10秒,289±11秒,299±11秒,总时间平均值为:1分26秒6。疲劳指数平均值为107±004。而CUBA选手的成绩分别为289±12秒、295±11秒、317±15秒,疲劳指数为11±006。与以色列优秀青年男子运动员相比,反映无氧耐力代谢能力的疲劳指数CUBA选手略显偏低。进一步证实了CUBA运动员在无氧耐力方面的优异,需继续保持。不同位置运动员的无氧耐力素质水平主要可以通过两个指标来反映,一是单趟平均用时,二是疲劳指数。从疲劳指数看,三个位置运动员之间的差异并不具有显著性(F=303,P>005),说明水平相当。但从单次"四线跑"的平均用时角度进行比较,依次为后卫>前锋>中锋。经单因素方差分析和多重检验,发现三者之间均存在显著性差异(P<005)。这提示我们,在用变距四线跑评定球员的无氧耐力素质水平时,如按不同位置来评定,那么选取单次平均时间或总成绩作为评价指标比较合理;如果不分位置,用疲劳指数评价更合理。

3.5 CUBA男子运动员专项特殊素质基本情况

由于篮球专项特征所在,弹跳力素质和反复冲刺能力是贯穿运动员整个比赛过程的关键素质,故本研究将他们列为专项特殊素质进行深入分析。

3.5.1 弹跳力

据统计,一场比赛中,运动员的平均起跳次数在50次左右,通过对球员比赛中的跳跃特征发现,其不仅要有弹跳的绝对高度,还要有较快的弹速,也要有良好的连续弹跳能力。

3.5.1.1 弹跳高度

弹跳素质中表现最明显也是最重要的就是运动员的弹跳高度,也是最为关键的指标。根据Latin等的研究,弹跳高度与运动员的上场时间之间呈显著相关性(R=-0.68,P<0.05)。从表3可以看出,所有运动员的平均单脚助跑跳跃高度为63.9±8.8 cm,根据NBA体能教练员协会制定的评分表看,这个成绩只能得到5分(满分为10分:86.36 cm以上)。而赵映辉教授关于CUBA男子运动员弹跳的研究显示,平均弹跳高度为79.3±8.7 cm。之所以出现这么大的差异性可能主要是因为本研究限制了5步助跑起跳,没能达到运动员的最高水平所致。另外,从位置角度看,无论单脚还是双脚起跳,高度从高到低依次为:后卫>前锋>中锋。但位置之间不存在显著性差异(P>0.05)。这提示我们,现行的以最大摸高为指标的考核方式存在其不合理性,因为不同位置之间身高和臂展差异的存在,摸高的成绩并不能完全真实的反应运动员的弹跳素质,对身材较矮的外线选手存在不公平。关于篮球运动员的弹跳高度的测试非常多。但由于测试方法存在较大差异性,建议在以后的弹跳高度测试时,对测试方案进行标准化设计,以有利于测试结果的可比较性。

3.5.1.2 弹速-触地时间

注:※中锋与后卫之间存在显著性差异(P<0.05)。

[FL(K2] 篮球专项特征及实践告诉我们,为了更好地争抢篮板球、抢断球和完成投篮等重要技术,运动员不仅需要较高的弹跳高度,还需要有较高的弹速。从表10可以看出,就单脚助跑起跳触地时间来看,平均值在0.281±0.102秒。过往的研究都是关注的起跳高度方面,而没有发现对运动员起跳速度和触地时间的相关研究,故不好进行横向比较和评价。建议以后的研究中多借助先进的科学技术,加强球类项目运动员起跳时触地时间这一重要指标的研究。将各位置之间进行比较,中锋与后卫之间的单脚起跳触地时间存在显著性差异(F=5.62,P<0.05),可能是与后卫的体重较轻有关。而双脚上步起跳的触地时间在各位置之间不存在显著性差异,虽然差异性不显著,但从测试数据看,仍然存在:后卫<前锋<中锋,说明中锋的双脚起跳速度最慢,在比赛中,中锋双脚起跳的机会更多,在训练中要多加强中锋位置运动员快速起跳能力的训练,以更有利于其完成战术的要求(抢篮球板、封盖等)。将不同位置运动员的单双脚起跳触地时间进行相关性分析,结果发现,各个位置的运动员均存在显著正相关性(P<0.05)。说明单双脚的起跳速度之间具有相互促进的作用。

3.5.1.3 弹跳耐力

4 结论

4.1.1 CUBA男子运动员在上下肢最大力量、灵敏性、反复冲刺和启动速度等专项运动素质存在较大的不足,尤其是上肢力量和反复冲刺能力严重不足,应优先发展。代表有氧耐力水平的20米多级折返跑和代表无氧耐力素质的变向折返跑等运动素质普遍较好,在保持的基础上需进一步提高。

4.1.2 在总共测试的11项指标中,力量指标(卧推1RM和深蹲1RM)、速度指标(5.8米成绩和22.2米成绩)、耐力指标(20-MSRT和多组变距折返跑)、灵敏性指标(三秒区灵敏性)、专门化指标(单脚跳跃、双脚跳跃、30秒障碍跳和反复冲刺)。除了代表有氧耐力的20-MSRT和代表弹跳耐力的30秒障碍跳两项指标在不同位置之间不存有显著性差异外,其他9项指标均存在显著性差异。

4.1.3 后卫的优势素质为:上下肢的相对力量、启动速度、灵敏性和反复冲刺能力,劣势素质为最大力量素质、加速能力。前锋的优势素质为加速能力、有氧耐力素质和反复冲刺能力;劣势素质为相对力量素质。中锋的优势素质为上下肢绝对力量素质;劣势素质为启动速度、反复冲刺能力。

参考文献:

[1]徐建华,程丽平,王家宏. 国内篮球运动员无氧耐力测试的一项缺失-忽视反复冲刺能力的测试[J].天津体育学院学报,2011(4):5-351.

[2]道格拉斯,B.麦基.运动医学与科学手册:篮球[M]. 孙欢,

等译.北京:人民体育出版社,2008(10):15-27

[3]Latin RW. Berg K. Baechle TR. Physical and performance characteristics of NCAA division I male basketball players[J].JStrength Cond Res,1994(4):8-214.

[4]Slobodan Jaric.Muscle Strength Testing-Use of Normalization for Body Size[J].Sports Med,2002 (10):615-631.

[5]John b. cronin,Keir t. Hansen. Strength and power predictors of sports speed[J].Journal of Strength and Conditioning Research, 2005(2): 349-357.

[6]A Delextrat. Physiological testing of basketball players: toward a standard evaluation of anaerobic fitness[J].Journal of Strength & Conditioning Research, 2008(4):1066-1072.

[7]D.Farrow W.Young.L. Bruce The development of a test of reactive agility for netball: a new methodology[J]. Journal of science and medicine in sport,2005(3):52-60.

[8]莫月红,傅强. 用20-MST评定学生有氧耐力的区分度的研究[J].浙江体育科学,2010(1):102-104.

[9]Carlo Castagna, Vincenzo Manzi,et al.Effect of Playing Basketball in Young Basketball Players [C]. Scuola regionale dello sport delle marche, 2007.

[10]LP Tavino, CJ Bowers Effects of basketball on aerobic capacity, anaerobic capacity, and body composition of male college[J].Journal of Strength & Conditioning Research, 1995(2): 75-77.

[11]Caterisano, Brian T. Patrick, Wyatt The effects of a basketball season on aerobic and strength parameters among college men: starters vs. reserves[J].Journal of Strength and Conditioning Research, 1997,11(1): 21-24.

[12]Graham, J E.; Boatwright, J. Douglas. Hunskor Martha J. Effect of active vs. passive recovery on repeat suicide run time[J].Journal of Strength & Conditioning Research,2003(2): 338-341.