信息化发展水平与产业结构变迁的相关性分析

2015-08-04赵昕茶洪旺��

赵昕++茶洪旺��

摘要

信息化发展水平与产业结构变迁之间存在重要的相关性。然而,在该研究领域内,国外学者对于产业结构与信息化发展水平的相关性研究较少,已有的研究主要关注信息化发展水平对一国劳动生产率提高和经济发展的影响。对于国内研究,虽然也有学者关注到信息化发展水平与产业结构变迁的相关性,但他们的研究主要集中在信息化发展水平对产业结构变迁的影响这单一方面,而产业结构变迁对于信息化发展水平的影响研究则较少。因此,在已有研究基础上力图证实我国信息化发展水平与产业结构变迁之间是否存在相关性,重点关注产业结构变迁对于我国信息化发展水平的影响。旨在为促进中国产业结构优化和信息化发展进程提供量化的科学依据。首先,在分析我国信息化发展水平和产业结构变迁状况的基础上,对我国产业结构变迁与信息化发展水平的相关性进行回归分析,得出第二、三产业产值的增长会倾向于扩大IDI指数的实证研究结论。其次,进一步运用信息化发展水平和产业结构变迁的主要指标,通过格兰杰因果检验分析了信息化发展水平与产业结构变迁的相关性,得出信息化以来,第一产业比重的变化倾向与IDI指数反向变化,而第二、三产业比重的变化则倾向于扩大IDI指数的结论。最后,运用面板数据模型实证检验了产业结构变迁对IDI指数的影响,得出IDI指数与产业结构合理化、高级化存在明显的正相关性的结论。文章最后提出政府应从实现产业结构升级的角度,确定信息产业的发展战略;强化信息经济意识,促进信息消费需求形成;积极参与国际分工,实现信息化发展和产业结构变迁互动促进的政策建议。

关键词信息化发展水平;产业结构变迁; IDI指数;格兰杰因果检验;相关性

中图分类号F062.9文献标识码A文章编号1002-2104(2015)07-0084-05doi:10.3969/j.issn.1002-2104.2015.07.012

近年来,随着信息经济在全球范围内的发展,信息化发展水平对于一国经济和产业结构产生了重要影响。面对经济全球化的发展趋势,中国的产业结构也正在进行调整。由于信息技术可以低成本扩散,而且具有边际收益递增和规模报酬递增的特征,因此信息化水平的提高对于中国产业结构调整具有重要意义。与此同时,中国产业结构的变迁也会对信息化发展水平产生重要影响。由于我国工业化发展水平尚处于中期阶段,信息技术的应用水平也相对落后,因此,对于产业结构变迁与信息化发展水平之间相互作用关系的研究,不仅具有理论意义,更重要的是可以为政府制定推动我国工业化进程、促进产业结构变迁的相关政策提供科学依据。

1文献综述

近年来国外一些学者的研究关注了信息化发展水平对一国经济的重要影响。MoonSoo Kim和Yongtae Park研究了20世纪80年代和90年代,信息技术产业对于韩国产业技术关联结构模式变化的影响,指出信息产业的发展对于产业间知识的流动具有重要的战略意义。Jukka Jalava和Matti Pohjola也对1995-2005年期间信息产业对芬兰产出和生产率增长的促进作用进行了研究。他们都指出虽然信息产业在全球网络中的角色有所增加,但还需进一步增强,尤其是在将来通过信息产业知识流出实现非信息产业的信息化方面。

国内学者研究了信息化的发展对中国产业结构的影响。尹海洁总结了信息化发展与中国产业结构及劳动力结构的变迁之间的关系,指出信息化进程的加快使得社会的职业结构和劳动力的就业状况正在发生迅速的变化。由于体制转变和信息化的作用造成的我国农业的跨越式发展将会使农村释放出大量的剩余劳动力;信息化使第二产业不再成为劳动力密集的产业;第三产业吸纳劳动力的能力也越来越低。田海峰依据有关主导产业推动产业结构升级的理论,提出我国应以信息产业作为主导产业,通过其自身的发展及对其他产业的扩散效应来实现产业结构的升级。刘克逸分析了产业信息化对我国三次产业结构升级的重要作用以及利用信息技术促进我国产业结构升级的对策。刘美平指出信息化是实现城乡产业结构升级的根本途径。周振华指出信息化进程中产业融合的出现,为产业结构高度化发展注入了新内容。随着信息化的发展,产业融合结构高度化主要表现为产业结构信息化,以及与此相关的产业结构的知识集约型发展。

中国人口·资源与环境2015年第7期

还有一些学者的研究关注了信息化与产业结构变迁的相关性。郑英隆研究了信息产业成长与产业结构升级的交互作用关系,指出任何割裂两者关系、离开产业结构升级而片面突出信息产业的加速发展或只是强调传统产业信息化的做法都可能是欲速而不达,两者必须共促共进。加速我国信息产业发展的背后推动力就在产业结构优化升级过程中。李继文认为我国信息化与产业结构优化之间有着紧密的关联性。信息化是产业结构优化的方向;信息化本身也离不开产业结构的优化。因此,要通过二者的有机结合才能实现我国经济的高速有效发展。朱春红分析了信息产业发展与产业结构升级的关联性,以及信息产业发展与产业结构升级互动促进的实现途径。

由此可见,国外学者对于产业结构与信息化发展水平的相关性研究较少,已有研究主要关注信息化发展水平对一国劳动生产率提高和经济发展的影响。国内学者虽然关注到两者之间存在相关性,但主要集中在信息化发展对于产业结构变迁单一方面的影响,而对于相反一方影响的研究着墨不多。因此,本文在已有研究基础上,试图证实我国信息化发展水平与产业结构变迁之间是否存在相关性,重点关注产业结构变迁对于我国信息化发展水平的影响,并从政府视角给出促进中国产业结构优化和信息化发展进程的建议。

2方法和数据来源

2.1研究方法、变量选择与理论假设

本文拟建立面板数据的协整模型来研究产业结构变迁对信息化发展水平的影响。

产业结构变迁主要包括产业结构合理化和产业结构高级化两个方面。本文用产业结构偏离度(SDV)来对产业结构合理化进行度量。具体公式为:

SDV=∑3i=0/φi/ρiφ/ρ-1/=∑3i=0/φi/φρi/ρ-1/

其中,φ和ρ分别代表产出和IDI指数,i代表各次产业。

本文用三产业与二产业产值之比来衡量产业结构的服务化(STR)。STR值上升代表产业结构升级,经济服务化推进。

信息化发展水平用IDI指数来衡量。IDI指数(ICT Development Index),是国际电信联盟发布的信息与通信技术发展指数的缩写,是由全面反映信息化发展水平的11个要素合成的一个复合指标,是衡量国家综合国力、决定国家生产力发展水平和国际竞争力的主要标志。中国政府把信息化发展作为现代化全局战略,为了综合评价和监测国家信息化发展的进程及总体目标,在《国民经济和社会发展信息化“十二五”规划(草案)》中也引入信息化发展水平 “IDI指数”。该指数从“基础设施、产业技术、应用消费、知识支撑、发展效果”5个方面来测量,综合评价国家信息化发展状况,为促进中国产业结构优化和信息化发展进程提供量化依据。

在采用实证检验产业结构变迁对IDI指数的影响过程中,引入6个相关的控制变量,以避免遗失相关解释变量造成的内生性问题。控制变量主要有:①经济发展水平,以人均国内生产总值(PG)表示,IDI指数随经济发展而上升。②城市化水平,以城镇人口占比(UB)表示,可扩大IDI指数。③市场化水平(MR)。④外商直接投资(FI),流入主要有利于提高信息化发展水平。⑤人力资本对信息化发展水平的贡献(HM)。⑥政府干预度(GV)。

本文拟对如下两个假设进行实证检验:

假设1:产业结构合理化能够有效促进信息化水平的发展。

假设2:产业结构高级化能够有效促进信息化水平的发展。

2.2数据来源

我国2002-2013年期间产业结构变迁状况(三次产业产值比重分别以firstry、sestry和tirstry表示)的数据来自国家统计局的统计数字;2002 -2013年间我国信息化发展水平“IDI指数”数据来自国际电信联盟发布的信息与通信技术发展指数的相关数据。其他控制变量的相关数据均来自各年度的中国统计年鉴。

3实证结果与分析

3.1我国产业结构变迁与信息化发展水平的描述

3.1.12002-2013年间我国产业结构变迁的趋势

在2002-2013年间,我国国有经济实行战略性调整,农村全面深化体制改革,现代市场体系和宏观经济管理体制继续趋于完善。对外开放总体格局进一步发展,社会主义市场经济体制不断完善。来自国家统计局的统计数字表明,第一产业占国民生产总值的比重持续下降:从2002年的14%下降到2013年的4.4%,下降了9.6个百分点;第二产业比重在前期有所上升,然后保持在48%;第三产业比重从41%上升到47.6%,上升了6.6个百分点。从2007年开始,第三产业比重才开始增长,在2002-2006年间,基本保持在41%的水平。从就业结构来看,第一产业就业比重逐年降低,从2002年的50%下降到2013年的30%,下降了20个百分点,第二、三产业就业比重逐步增加,第二产业从2002年的21%增加到2013年的43.7%,增加了9个百分点,这主要源于中国快速而深入地融进全球经济体系,出口产品量累创纪录,已经取得“世界工厂”的制造业大国地位,劳动力向第二产业转移与前一阶段相比又有所增加。第三产业则从2002年旳29%增加到2013年的32%。截至2013年,我国的第三产业总就业人数达到38 240万人,占全国就业人数的比重为38.5%,三产业总就业人数首次超出一产业,三产业吸纳就业人数最多,使我国在就业结构上成为“三、一、二”结构。从三次产业就业比重的变化来看,第一产业就业人数的减少基本上被第二、三产业所吸纳,第二产业吸纳人数仍然高于第三产业。这主要归因于2001年之后,中国加入WTO,我国凭借低廉的劳动力成本优势迅速成长为世界经济强国,尤其是第二产业产值结构的变化有力地改善了要素的配置,相应就业结构的变化则直接推动了经济规模的扩张。城乡二元经济结构强化至高位状态,重工业主导格局再次形成,服务业快速发展。

3.1.22002-2013年间我国信息化发展水平的变化趋势

国际电信联盟发布的信息与通信技术发展指数(IDI指数)显示:目前,我国信息化发展水平显著提升,在中国、巴西、印度、俄罗斯、瑞典、英国、美国和韩国8个国家中发展速度最快,IDI指数从2002年的1.95上升到2013年的4.48,全球排名相应从第90位上升为第76位。我国信息化发展水平“IDI指数”变化总体上呈逐步扩大的趋势。同时也提示,与发达国家和地区相比在绝对水平上还存在较大差距。具体体现在信息化基础设施建设、应用消费和知识支撑方面的差距较大。总体来讲,我国信息化发展水平处在中等位置。

3.1.3我国产业结构变迁与信息化发展水平的关系

产业结构变迁是经济结构变动的主要内在变量,三次产业发展力量呈现此起彼伏趋势。同时,信息化发展水平“IDI指数”也在变化(见表1)。那么两者之间有何内在联系呢?二、三产业所占比重较小,一产业所占的比重较大时,信息化发展水平变化也较低。当二产业的比重占比超过一产业时,信息化发展水平就会扩大。

3.2产业结构变迁对IDI指数影响的实证检验

通过构建面板数据的协整模型,实证检验产业结构合理化与高级化对IDI指数的影响。

3.2.1面板数据单位根检验

采用LLC检验与IPS检验、FisherADF检验和FisherPPP检验,结果表明,政府干预度(lnGV)、人力资本含量(lnHM)、外商直接投资(lnFI)、市场化水平(lnMR)、城市化水平(lnUB)、经济发展水平(lnPG)、产业结构高级化(lnSTR)、产业结构合理化(lnSDV)及IDI指数(lnDS)均是平稳序列,可以排除伪回归的可能性。

3.2.2面板数据模型的协整检验

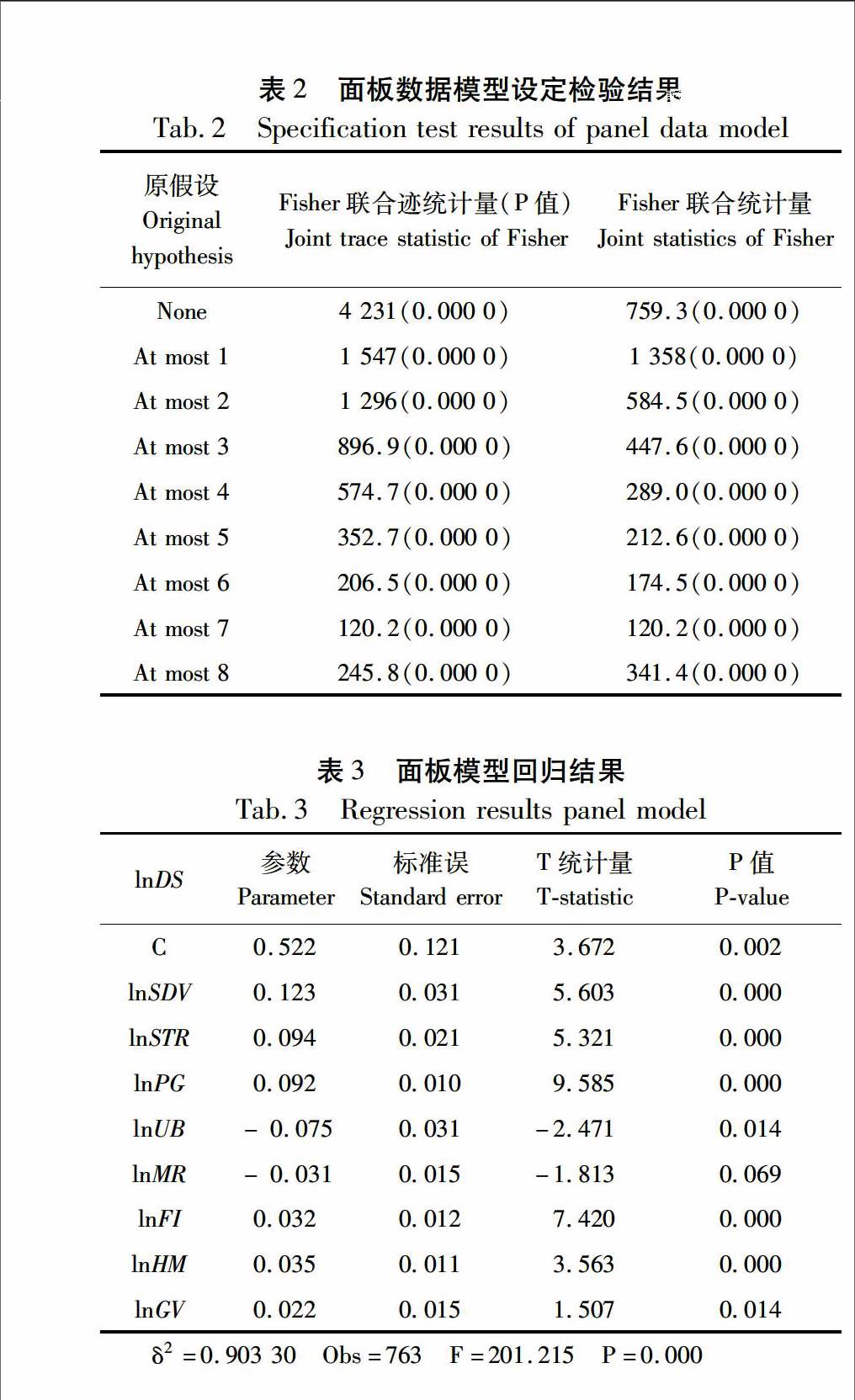

使用Fisher联合统计量对协整方程的设定进行检验,结果见表2。

对面板协整方程的似然比检验表明适合使用变截距模型;豪斯曼检验表明适合使用固定效应模型。

3.2.3面板数据协整方程的估计

回归时选择按截面加权的方式,并釆用面板校正标准误差方法(PCSE)处理复杂的面板误差结构。结果见表3。

3.2.4实证结果分析

IDI指数与产业结构合理化、高级化存在明显的正相关性(拟合优度较大,估计效果比较理想),1%水平下显著,其他变量不变,产业结构高级化指数提高1%, IDI指数平均扩大0.094%。弹性系数值0.094,总体讲, 产业结构合理化利于IDI指数,产业结构高级化扩大了IDI指数。制度变迁、资本积累、区域流动性、要素不断流动和重新配置,劳动力流入发达地区引致城镇化发展,引致了产业结构的合理化和产业结构的高级化。

经济发展指数提高1%,IDI指数将平均扩大0.092。从经济发展对IDI指数的影响来看,二、三产业发展得越快, IDI指数就会越明显。我国IDI指数与产业结构变迁

呈正相关。从2002年以来,中国IDI指数从1.95上升到2013年的4.48,总体上看是收敛性。

2013年,我国城市化率达到56%,远低于发达国家近80%的平均水平。释放结构调整和内需源泉要快速推进城市化建设。对外开放市场化改革与IDI指数呈现正相关。其他变量不变,FDI的比重每提高1%,中国IDI指数将平均扩大0.03。技术溢出效应、人力资本含量与IDI指数也成正比,与预期结果相一致。

4结论与建议

通过研究得出产业结构变迁和信息化发展之间具有重要的相关性,二者之间存在着相互促进的关系。基于实证研究,提出以下对策建议:

4.1政府应从实现产业结构升级的角度,确定信息产业的发展战略

信息产业发展与产业结构升级之间存在着相关性。因此,政府应高度重视信息产业发展,应从实现产业结构升级的角度,确定信息产业的发展战略。同时,应从有利于国民经济和产业结构调整的高度,从过去单纯发展信息产业转变为追求信息技术在整个经济体系中的渗透和改造;从单纯追求规模扩张变为追求整体产业结构水平的提高,统一规划和领导,提供政策上的保障和扶持,从宏观和微观两个方面积极调整体制和机制,切实为促进信息产业发展与产业结构升级之间的良性互动创造有利的环境。

4.2强化信息经济意识,促进信息消费需求形成

产业结构升级的根本动力是人们需求层次的变化。人的行为是不断受到上升的需求层次支配的。家庭消费结构的提升是产业结构变动的决定性因素,信息消费需求是重要的决定性因素之一。信息产业部门要认识到,信息产业作为向市场供给各种信息产品的部门,其发展的信息需求为外部推动力,其所包括的生产性信息需求与生活性信息需求是信息产业发展的动力源泉,而传统产业具备这一需求的最大空间,只有渗透到三次产业,尤其是传统产业中去才能得到更好的发展。政府应积极宣传信息化知识,强化信息经济意识,促进信息消费需求的形成。

4.3积极参与国际分工,实现信息化发展和产业结构变迁的互动促进

一国在全球竞争中的国际分工地位,反映在该国产业结构升级过程中。当前,随着跨国公司全球价值链在全球范围内展开,中国企业必须参与国际分工。中国产业结构调整必须在参与国际分工和国际竞争中实现。无论是发展现代信息产业,还是用信息技术改造传统产业,实现信息产业发展与产业结构升级互动都必须要积极参与国际分工和国际合作。中国企业应通过参与国际分工,提升其信息化发展水平,不断增强国际竞争力,从而提升其在全球价值链中的地位,进一步促进中国产业结构的升级。

(编辑:李琪)

参考文献(References)

Kim M S, Park Y .The Changing Pattern of Industrial Technology Linkage Structure of Korea: Did the ICT Industry Play a Role in the 1980s and 1990s?. Technological Forecasting and Social Change, 2009,76(5): 688-699.

Jukka J, Matti P. ICT as a Source of Output and Productivity Growth in Finland. Telecommunications Policy, 2007,31:463-472.

尹海洁. 信息化的发展与中国产业结构及劳动力结构的变迁.中国软科学,2002,(6):117-119. . China Soft Science, 2002,(6):117-119.]

田海峰. 信息产业发展与我国产业结构升级的关联分析. 现代经济探讨,2003,(6):28-30. . Modern Economic Research, 2003,(6):28-30.]

刘美平. 信息化是实现城乡产业结构升级的根本途径. 经济纵横,2012,(8):17-19. .Economic Review,2012,(8):17-19.]

刘克逸. 产业信息化对我国产业结构升级的作用及政策取向. 软科学,2003,(1):27-38. . China Soft Science, 2003,(1):27-38.]

周振华. 信息化及产业融合中的结构高度化分析. 东南学术,2014,(3):75-80. . Southeast Academic Research, 2014,(3):75-80.]

郑英隆. 信息产业加速发展与产业结构升级的交互关系研究. 经济评论,2001,(1):48-53. . Economic Review, 2001,(1):48-53.]

李继文. 信息化与产业结构优化. 理论前沿,2001,16:20-22.. Theoretical Front, 2001,16:20-22.]

朱春红. 信息产业发展与产业结构升级的关联性研究. 经济与管理研究,2005,(9):67-69. . Research on Economics and Management, 2005,(9):67-69.]