乡村人居环境有机更新理念与策略*

2015-07-31钱振澜WANGZhuQIANZhenlan

王 竹 钱振澜 WANG Zhu, QIAN Zhenlan

乡村人居环境有机更新理念与策略*

王 竹 钱振澜 WANG Zhu, QIAN Zhenlan

乡村人居环境可以解析为秩序与功能两大属性内容。从整体到局部,秩序可细分为格局、肌理、形制、形式,功能可以细分为面域、点域。有机秩序是传统乡村人居环境的核心特征和差异优势。面对乡村有机秩序退化、现代功能滞后的现状,应建立有机秩序修护、现代功能植入的有机更新理念,实行以低度干预、本土融合、原型调适为核心的营建方式,以及“乡村更新共同体”合作机制。

乡村建设;乡村人居环境;有机更新

0 引 言

费孝通先生认为,促进乡村经济社会发展的关键在于城乡交换,即“扩充和疏通乡市的往来,亟力从发展都市入手去安定和扩大农业品的市场。[1]”然而,由于中国城乡发展长期滞后,乡村经济社会发展的愿望一直难以实现。

但时至今日,随着城镇化、工业化发展,以城带乡、以工促农的新阶段已到来,主要表现在以下两方面。一是消费动力起核心作用:中国人口城镇化率已突破54%,拥有庞大购买力的城镇中产阶层规模已近3亿并不断壮大;二是流通手段起辅助作用:中国已拥有庞大而致密的高速公路网、完善的国省县乡道路体系以及村村通公路,实现了人流物流畅通,因特网和智能手机也广泛覆盖城乡,实现了信息流畅通。

在此背景下,乡村人居环境建设应采取何种方法开展,以有助于乡村经济社会的发展复兴,应成为当代人居环境营建领域的重要议题。

1 “乡村人居环境”的建筑学再认知

1.1 以往认知及其缺陷

要讨论乡村人居环境建设的策略与方法,首先必须要充分认知乡村人居环境。

人居环境概念最早由吴良镛先生提出。他从建立人居环境学科体系的最宏观角度,将其定义为“人类的聚居生活的地方”[2],并进一步认为,包括城镇与乡村在内的人居环境可以分为自然、人类、社会、居住、支撑五个系统[2]40-48。叶齐茂先生则更明确地将乡村人居环境分为建筑环境、自然环境和人文环境[3]。这类针对乡村人居环境的认知是十分经典的。

然而,这一类认知均是基于物质类别的分类法对乡村人居环境进行解析,尚不能较好适应建筑学领域的需求。因为该领域的落脚点本质上是“秩序”。正如原广司先生所言:“所有表现着的事物都是被秩序化的事物,在这个世界上几乎只存在秩序。所有的聚落与建筑都已经被秩序化[4]”。而且,乡村人居环境的秩序是复杂而具体的场景,各种物质要素通常交叉、混杂、重叠着呈现。因此,按物质类别对乡村人居环境加以具体化的分离,很可能导致对秩序理解的肢解,不利于展开建筑学讨论。为此,需要尝试新的解析。

1.2 再认知:秩序与功能的抽象分析

事实上,可以将乡村人居环境概括成两部分属性内容:秩序与功能。前者是村落中各种物质实体组成的秩序表达,后者是乡村生活的功能状态。前者是后者的基础,后者寄托于前者之中得以实现。

按照从整体到局部,可以进一步分析乡村人居环境。

首先,是秩序属性内容,这是建筑学所关注的核心,可以分为格局、肌理、形制、形式四个层级:格局,即村域中自然环境与人工建成环境的整体空间关系,其判定标准是建筑及构筑物的外部边界,是最宏观的秩序层级;肌理,即村域中建筑群体基底平面呈现在下垫面上的图底关系,具体指单体建筑彼此之间的大小、方向和间距关系,属于次宏观秩序层级;形制,即空间单元(以农宅、公建为主)的一般控制性特征,包括建造规模、组成布局与建筑体量三要素,是次微观秩序层级,正是这些“空间单元”在乡村大地上展开积累,最终表达出宏观的村域空间格局和建筑群体肌理;形式,即空间单元内建筑的具体形态、结构、空间、材料、色彩等表现形式,是最微观秩序层级。

其次,是功能属性内容。可分为面域、点域两个层级:面域功能,指教育、医疗等公共服务设施在村域内的规划布点、道路管网等基础设施在村域内的布局敷设,对其考量的着眼点主要是宏观的村落区域整体;点域功能,指各公共服务建筑的具体功能配置和角色、农宅内部的生活空间与设施,对其考量的着眼点主要是微观的空间单元及其建筑。

表1 乡村人居环境的属性内容与层级Tab.1 the attribute content and hierarchy of rural human settlements

乡村人居环境的属性内容及其层级分析可以总结为表1。

2 传统乡村人居环境的核心特征:有机秩序

2.1 传统乡村人居环境中的“有机秩序”

有机秩序由亚历山大(Christopher Alexander)提出。他以剑桥大学的Cambridge校园区块为例(图1),将“有机秩序”定义为:“在局部需求和整体需求达到完美平衡时所获得的秩序[5]”。

从亚氏的有机秩序“平衡论”角度看,传承千百年并以农宅为主的中国传统乡村同样具备有机秩序。而且,这种“整体与局部之间的完美平衡”完整地渗透在格局、肌理、形制、形式四个层面。可以说,在建筑学语境中,有机秩序是传统乡村人居环境的核心特征。

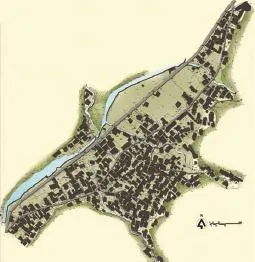

格局层面:农宅单元个体建造行为多样与村落营建发展整体原则一致之间存在平衡,这主要体现在人工建成环境与自然环境的界面关系。例如,杭嘉湖平原嘉善大陆浜村(图2)保留了典型传统水乡自然村落格局,农宅均沿着纵横水系紧贴布置,其余陆地除道路与少量公建占用外,均被最大限度保留作为耕地,农宅单元的新建与生长虽然有占地多寡、离河远近等不同选择,但均不违越整体营建原则。

肌理层面:农宅单元建筑投影与基地下垫面之间图底关系的个体随机与整体相对均质之间存在平衡。例如,浙江湖州长兴县新川村(图3)是典型山地丘陵地形自然村落,以农宅为主的建筑群体集中于山脉的峡谷地带,其建筑肌理随着建筑单体的大小、方向和间距差异表达出一定程度的随机紊乱,但整体呈现出柔韧的相对均质性。

图1 剑桥大学校园Fig.1 campus of University of Cambridge

图2 村域格局有机秩序案例Fig.2 the case of organic pattern

图3 宅群肌理有机秩序案例Fig.3 the case of organic texture

图4 空间单元形制有机秩序案例Fig.4 the case of organic spacial unit structure

形制层面:农宅单元之间在规模、布局、体量三方面的个体差异与整体接近之间的平衡。例如杭州市三墩镇杜甫村(图4),其农宅院落单元的规模、布局十分近似,建筑基地面积差异不大,建筑高度均为2~3层,但任何两个农宅院落之间不存在具体形制重复。

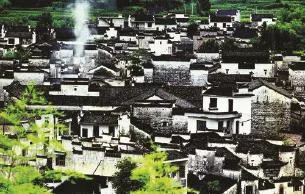

形式层面:农宅单体建筑形式语言多样与建筑群体形式呈现和谐统一之间的平衡。例如安徽西递村(图5),农宅建筑整体上延续了方整平面、双坡屋面、马头墙等造型元素,砖混(或框架)结构,小青瓦、粘土砖等经典建造材料,以及粉墙黛瓦色彩表现等具有历史特征的建筑形式表达,但每一户在具体需求和建造上的个性化差异表达,又创造出无穷的丰富。

2.2 “有机秩序”的生成过程

传统乡村人居环境有机秩序的生成有四个特征。

2.2.1 遵循自然

乡村空间格局发展长期遵照自然规律、尊重人与土地的“伦理”关系,空间拓展大多顺从现状自然条件进行。比较而言,城市空间拓展,更强调人为预设,以规则、紧凑、高效等为导向,人类意志倾向常凌驾于自然条件之上。

2.2.2 缓慢成长

村庄的格局拓展、肌理发展主要伴随人口自然增长,以血缘关系为基础,速度迟缓。比较而言,现代城镇的发展是以地缘、业缘关系为主,可以在短时间内发生人口快速集聚,推动空间高速拓展。

2.2.3 新陈代谢

同生命体的新陈代谢一样,构成乡村的基本生发单元(农宅为主),需要不断更新,旧的脱落被新的替换,这是必要的,也是不可避免的。

2.2.4 相似相续

任何生命体都有新陈代谢,但它们总能保持相邻阶段各方面特征的相似与相续,绝不会发生整体性突变。自然村落长期的生长和发展也是如此,宏观整体的格局、肌理,微观单元的形制、形式,其变化总是缓慢而连续、有规律可循的,一般不会出现城市建设更新中多发的整体文脉断裂现象。

有机秩序作为传统乡村人居环境的核心特征,相比于迅速创生的城镇人居环境,是乡村的核心差异优势。

3 理念建立:有机秩序修护、现代功能植入

3.1 当前乡村人居环境的普遍现状

3.1.1 有机秩序退化

然而,进入转型期特别是改革开放后,大量传统乡村的有机秩序在格局、肌理、形制、形式四个层面逐渐退化,甚至面临消逝。

首先,村域格局秩序受损。由于乡村规划依据及执行力欠缺、审批制度不健全等因素,多见私下违规建设农宅、厂房及资源开发,致使自然与人工和谐界面关系破坏(图6)。其次,宅群肌理秩序走样。农宅盲目扎堆、超常规建造,甚至随意搭建附属工厂作坊,打破了农宅之间原有的关于大小、方向、间距等的相对均衡状态。再次,农宅形制秩序异化。一些地区村民重视攀比,建房无序竞争,加上管理不严,往往造成建造规模、组成布局和建筑体量等特征失控。最后,建筑形式秩序紊乱。这是有机秩序失衡最普遍、最严重的表现方面。由于城乡间互动增加,城市现代建筑的造型、空间、结构、材料、色彩等元素渗入乡村,并与本土发生局部、片面和不彻底的融合。不同年代建造的农宅随机地混杂、叠合,导致农宅建筑形式整体风貌混乱(图7)。

图5 建筑形式有机秩序案例Fig.5 the case of organic architectural form

图6 被肆意开发破坏的村域格局Fig.6 the ruined pattern of rural human settlements

此外,当前许多乡村社区的微景观因缺乏设计营造与管理维护而显得脏乱。例如道旁绿化、小道铺装、花坛、宅间空地、公交站台、标识、路灯、垃圾收集占点等。这客观上加重了有机秩序退化的印象(图8)。

3.1.2 现代功能滞后

大部分乡村存在现代功整体滞后问题。一是基础设施方面。道路、水电等状况虽有改善,但总体依然不足。在欠发达地区乡村,道路硬化、洁净自来水、足够容量且线路稳定的电力供应均亟待实现。二是公共服务设施方面。与城镇相比,教育、医疗、文娱、商业等公共服务设施缺失情况普遍。三是家庭生活设施方面。随着村民生活理念和方式的转变,对采光、通风、卫生甚至隐私等舒适性内容有了新要求,但现有农居,特别是欠发达地区农居,往往不能满足这些现代需求。

3.2 有机更新理念

随着城镇人居环境和现代生活压力的诟病日深,城镇中产阶层产生了亲近优美健康人居环境及慢生活氛围的强烈需求。因此,数百上千年传承不息的传统乡村人居环境,其有机秩序作为乡村核心差异优势,以及依附其上的恬淡生活氛围成为吸引城镇消费的重要价值体。该价值体,必须由城镇中产阶层进入乡村内部,通过餐饮、住宿、旅游等消费方式才能兑现。

然而,现状乡村人居环境普遍呈现有机秩序退化、现代功能滞后等问题,显然阻碍了城镇消费大量进入乡村。因此,应采取以有机秩序修护、现代功能植入为核心的有机更新理念,以分别强化乡村自身的差异优势,弥补乡村生活品质劣势。

图7 形式紊乱的农宅Fig.7 disordered form of farm houses

首先,有机秩序修护意在延续乡村千百年的传统文脉,对逐渐退化和消逝的有机秩序进行必要的修复、保护和培育,实现有机秩序在格局、肌理、形制、形式四个层次上的“再平衡”。具体而言:一是应充分保护其原生的人工环境与自然环境和谐的村落空间格局,停止和尽可能修复已造成的破坏,必要时允许合理疏导和开发;二是保护以农宅建筑为主体的随机与均质并存的现状建筑群体肌理;三是尽量保留和有效控制农宅单元形制在规模、布局、体量上的个体差异与整体彼此接近的特点,对违建现象应进行有效控制;四是尽可能实现建筑单体形式在造型、空间、构造、材料、色彩等方面的多样与统一,缓解和改善形式风貌紊乱的问题。值得注意的是,有机秩序修护并非单纯保持现状或简单复古,应充分结合现代需求、技术、审美等要求,有所为而有所不为,其最终是为了加强优美环境与慢生活氛围的乡村人居环境差异优势。

其次,现代功能植入应在尽量减小对现有人居环境有机秩序不利影响的前提下,将公共服务、基础设施、家庭生活空间设施等现代功能巧妙植入、融合。既让村民充分享有与城镇相当的现代文明便利,同时也为城镇来客的长短期驻留提供基础条件。公共服务方面应该包括社区服务、医疗、养老、教育、商业等内容;基础设施方面,应实现村内主要道路必要的硬化和拓宽,保证稳定电力和洁净饮用水的供应,同时注重生活污水处理和合理排放等;家庭生活空间设施方面,应特别注重改善堂屋、厨房、卫生间、卧室等方面的舒适性。

4 策略建构:营建方式、合作机制

4.1 营建方式:低度干预、本土融合、原型调适

有机秩序修护、现代功能植入的理念最终落脚于乡村人居环境的村域、公建、农宅这三类实体(表2)。

图8 脏乱的微景观Fig.8 nasty microlandschaft

村域整合应采用“低度干预”方式,主要针对偏宏观的格局、肌理秩序和面域功能。一方面是控制性干预,顺应历史传承至今的村域系统,减少潜在破坏;另一方面是修建性干预,应采取微创手术和尽量隐身的方式来延续基地人居环境数百年的自然生长状态。具体包括:秩序方面,保育原生格局、肌理,对受损部分进行适当清理调整,并作合理发展;功能方面,在尽量降低对村域宏观秩序影响的基础上,谨慎对待公共服务建筑布点、基础设施布局敷设。

公共建筑营造应采用“本土融合”方式,主要针对偏微观的形制、形式与点域功能。由于公共服务设施普遍匮乏,公共建筑势必作为新的异质空间单元介入,这就要求其与本土建成环境融合共生。具体包括:秩序方面,公建单元形制应与村落农宅融合,建筑形式应吸收地域传统建筑特色;功能方面,应尽量考虑其对于当地乃至周边村落的复合作用,扩大实际功效。

农宅更新应采用“原型+调适”方式,同样针对偏微观的形制、形式与点域功能。由于单个村落农宅群体往往数量可观,而且建筑形式多样紊乱、个体需求差异复杂,因而应在对农宅的院落单元形制、建筑形式和居住功能分析的基础上,结合现代趋势和村民需求,归纳出在当地具有相当普适性和灵活性的农宅单元“原型”,然后为农户提供多样模块化菜单式选择,通过改造或新建来针对原型进行“调适”,实现形制、形式与功能的丰富适应性与和谐统一。

表2 乡村人居环境建设具体内容Tab.2 construction details of rural human settlements

4.2 合作机制:“乡村更新共同体”

由于当前乡村经济社会陷入困境,缺乏内生力量,因而乡村人居环境建设必然需要多元外力介入并与本土力量相融合,形成内外部合作。这就势必催生一种新的建造模式,我们暂且将其定义为“乡村更新共同体”模式。它集中了现有的乡土建造与现代建造两种模式的优势,实现了其差异互补(图9)。

一方面,乡土建造在广大乡村中依然普遍存在。它基于血缘、地缘关系,适于小农经济结构与社会组织,具有小型、自主、合作和过程性等特征。其建造内容主要是农宅。通常由工匠及业主共同完成具有当地普适性和特色的设计方案,并通过帮工、换工、雇工等方式协力建造完成,而且在建造期内甚至建成后,可以根据需要对设计内容做灵活变更。虽然,分散和灵活是乡土建造的最大优势,能够很好地应对复杂多样的分散型问题,然而由于建造能力有限、控制力不足等缺陷,乡土建造模式既不适用于大型公建和规模基础设施建设,也不利于在社会转型期乡土文化认同散失的当前,统筹控制数量庞大的农宅建造行为,易造成村落有机秩序的“失衡”。

另一方面,现代建造作为与乡土建造相对的模式,通常由具有资质的设计者进行专业、程式化和规范的设计建造。虽然该模式高效而规范,能够进行规模化、标准化、批量快速建造,但是由于乡村住户数量往往较多、需求多样,而设计人员数量常十分有限,这造成驻地调研时间、设计效率、协调当地民众能力等方面均非常有限,因而现代建造难以应对乡村更新中复杂的分散型问题。

图9 三种建造模式Fig.9 three contruction modes

图10 溢出效应的作用方式Fig.10 the mode of action of Spillover Effect

“乡村更新共同体”的提出,兼顾了乡村人居环境更新中关于分散与灵活、高效与规范的综合需要。它是在特定乡村领域和建设时间范围内,具有共同意志与精神认同的人群集合,它应具有以下三方面的特征。

首先,具备职能优势互补的、足够数量的参与人员,以应对乡村量大、面广、复杂、长期的更新工作。就乡村更新的未来趋势而言,将普遍汇集NGO组织、地方政府、村民团体以及设计单位等多个参与方,因而具备建立共同体的人员基础,而且这些参与方都具备各自不同的职能特点,能够互相配合。

其次,该共同体应具有半政府性质,地方政府应派驻相关领导人员,并赋予共同体(或其中某部门)以相应的行政授权,以此应对大量潜在的“分散型”问题和需要统筹解决的“集中型”问题,保证共同体对乡村人居环境更新全过程具有足够的控制力与执行力。

此外,“乡村更新共同体”的长期运行应具有“溢出效应”①。通过由人力、财力、物力的外来介入,通过各种会议、活动将使得村民团体内部之间的交流、沟通大幅增加,有效增进村民团体对于家园的认同和共识,进而逐渐带动和凝聚原本涣散的乡村组织状态。在此基础上,可以通过帮助建立村民经济合作组织以整合乡村内生力量、加强市场话语权、推动村民增收、改善乡村经济,进而完全有可能引导村民经济合作组织同村民自治组织之间的重新耦合,以改善乡村社会治理。因此可以这样认为,“乡村更新共同体”是既能实现有机更新、又可推动乡村经济社会发展复兴的重要机制策略(图10)。

5 结 语

通过理论分析,本文基本建立和建构了由理念、策略所组成的乡村人居环境有机更新方法(表3)。随着城乡发展关系的日益均衡,通过对乡村人居环境的有机更新,能够为乡村经济社会的发展复兴奠定坚实基础。可以想象,不同于传统时期的封闭自足,也不同于转型时期的城乡失衡,未来的乡村社区很可能在公平、均衡、高效的城乡关系基础上,以自主、开放、交融的姿态,实现新时代的“永居和经营”。

表3 乡村人居环境有机更新方法Tab.3 organic renewal methods of rural human settlements

注释:

① 溢出效应(Spillover Effect)是指某项活动,在开展的过程中不仅会产生活动所预期的效果,而且会对其他相关的人或社会产生的影响。

[1] 费孝通. 乡土重建[M]. 长沙: 岳麓书社, 2012: 13-14.

[2] 吴良镛. 人居环境科学导论[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2001: 38.

[3] 顾姗姗. 乡村人居环境空间规划研究[D].苏州: 苏州科技学院, 2007: 5-6.

[4] 原广司. 世界聚落的教示100[M]. 于天袆,刘淑梅,马千里, 译. 北京: 中国建筑工业出版社, 2003: 24 .

[5] C·亚历山大. 俄勒冈实验[M]. 赵冰, 刘小虎, 译. 北京: 知识产权出版社, 2002: 4.

图表来源:

图1:Google地图(左),Baidu图库(右)

图2:Google地图

图3-4、6-8:课题组提供

图5:Baidu图库

图9-10:作者绘制

表1-3:作者绘制

(编辑:袁李姝)

Concepts and Strategies of Organic Renewal of Rural Human Settlements

Rural human settlements can be divided into two attributes: order and function. Further, from macro to micro, order can be divided into pattern, texture, structure and form, while function can be divided into region and domain. Organic order is the key characteristic of traditional rural human settlements. As the organic order fading and modern functions deficiency emerging in rural human settlements, the concepts of recovering organic order and implanting modern functions are necessary. The two strategies of construction mode, including “moderate intervention”, “localization” and “prototype and adjustment”, and the cooperation mechanism of “rural renewing community” are also required.

Rural Construction; Rural Human Settlements; Organic Renewal

10.13791/j.cnki.hsfwest.20150204

王竹, 钱振澜. 乡村人居环境有机更新理念与策略[J]. 西部人居环境学刊, 2015, 30(02): 15-19.* 国家自然科学基金重点资助项目(51238011);国家科技支撑计划资助课题(2014BAL07B02)

TU-023

B

2095-6304(2015)01-0015-05

王 竹: 浙江大学建筑工程学院,教授,博士生导师,13325716901@163.com

钱振澜: 浙江大学建筑工程学院,博士

2015-03-20