以保护基址水环境为导向的建筑簇群空间规划方法研究*

2015-07-31XINGZhongZHUZhaoQIAOXin

邢 忠 朱 钊 乔 欣 XING Zhong, ZHU Zhao, QIAO Xin

以保护基址水环境为导向的建筑簇群空间规划方法研究*

邢 忠 朱 钊 乔 欣 XING Zhong, ZHU Zhao, QIAO Xin

基于水环境保护的用地布局强调建筑与环境的空间整体性,减少对环境的扰动并让自然做功,获得自然的生态服务回报。结合案例详细阐释了水文过程保护下簇群空间环境布局的相关理念与技术方法应用,通过流域生态过程梳理、地形地貌保护利用、低碳建设维护措施构建,在土地利用布局、场地设计、建筑空间布局三大重点环节,梳理出水环境保护设计回应:深化水文生态过程和基址环境禀赋分析,促进自然水文环境效能与设计管理各环节的有机协作;保护高价值自然植被群落、土壤环境与基址地表排水模式;土地功用与水文过程及资源特征相匹配;微地形设计响应和绿色基础设施植入。

水文过程;自然排水;场地设计;簇群空间;绿色基础设施

0 引 言

由于缺乏水环境功能的控制与引导,传统城市土地使用建立在密集的灰色基础设施之上,以“快速排除”和“末端集中”的控制脱离了土地及其提供的生态服务,造成逢雨必涝、旱涝急转的城市顽疾,无法达到理想的水环境保护、水景观营造和城市生态系统健康维护的目标[1-2]。2014年11月住建部发布的《海绵城市建设技术指南》旨在将自然途径与人工措施相结合,以“慢排缓释”和“源头分散”为核心理念,构建城市雨水开发体系,从源头上缓解城市内涝等现象[3]。基于水环境效应,与自然水文过程相适应的规划方法是维护生态优良场地开发后水文良性循环的有效途径,本文将结合眉山滨江公园案例对此展开阐释。

1 水文过程保护的内涵及相关研究

1.1 水文过程及其环境效应

水文循环是一个缓慢发生的天然动态过程( 图1)。建设场地的开发会不可避免地带来不渗透地坪的增加,从而改变了地表原有水文状况:(1)工程开发后的峰值排放速率提高2-5倍;(2)开发后的地表表层相较原基址减缓径流速率的摩擦力较小,导致更高的径流速率(流速增加以及流动时间缩短),从而减少以峰值排放速率到达河流和排放管道的时间,同时也减少了径流的机会;(3)由于地表渗透和暴雨存储能力被削弱,径流量随径流速率大幅增加;(4)更高的流速以及渗透覆盖减少导致了因地表渗透的减少而引起的漫长干旱期内河水流量的减少;(5)表面径流也导致了通常在浸润期回灌并在干旱期缓慢从土壤中释放出来的地下水的消失[4]。这一系列水文变化使得场地不得不通过使用道牙、明沟、渠道、汇水口、侧石和从开发场地上引出和输送暴雨的排水管等的措施来引导雨水,这样的“管道—水池”传输设施在结构上改变了原有自然排水体系,缺乏弹性及过量荷载能力,并且加剧了污染物的扩散[5-7],同时带来了一系列的环境影响:(1)由于峰值流速的增加而增加了洪水发生的频率;(2)由于减少了渗透而减少了地下水的供应;(3)由于径流量和径流速率的大幅增加而引起了土壤侵蚀和沉积的增加;(4)由于径流经过街道和公路而增加了石化污染;(5)由于携带较冷地区的盐和砂而引起了冬季水流的污染[7-10]。

1.2 国外水文过程保护的相关研究

西方发达国家早在20世纪70年代就已经基于水环境效应展开了研究并形成了系统的理论与设计体系。1972年,为控制非点源污染,美国在《联邦水污染控制法》修正案(又称《清洁水法》)中第一次提出最佳管理措施(Best Management Practices,BMPs)。继BMPs发展20余年后,美国马里兰州环境资源署提出了低影响开发原则(Low Impact Development,LID)[11]。北美国家的一些地区将城市降雨量数据、雨洪管理绩效目标及相应的设计准则转换纳入整个设计及管理过程中[12]。20世纪90年代,澳大利亚在水敏性城市设计(Water-Sensitive Urban Design,WSUD)中强调通过城市规划和设计的整体分析减少对自然水循环的负面影响和保护水生生态系统(Aquatic Ecosystem)的健康[13]。新西兰的低影响城市设计和开发(Low Impact Urban Design and Development,LIUDD)在美国的LID和澳大利亚的WSUD等研究的基础上又进行了一定的完善[12]。除了关注雨洪控制和资源化利用,LIUDD强调减小对水域的影响,实现可持续的区域发展及综合管理改善城市流域。

笔者选取其中运用较为广泛的场地设计理论,包括最佳管理措施、最佳场地设计(Best Site Design,BSD)、绿色基础设施(Green Infrastructure,GI)及低影响发展理论等,从理论内涵、设计过程、与自然的关系等方面对它们进行了比较分析(表1)。

2 土地利用布局——认知并利用水文过程及其要素

眉山滨江公园商务休闲区(8.4hm2)的规划设计摈弃单纯的外在经济技术改造手段,代之以内在行为适应,充分尊重基址自然过程,场地空间组织与建设单元界定基于对以下四个环节的考量:(1)解译土地利用现状,认知基址区自然水文过程;(2)甄别可利用自然景观要素,初识潜在绿化用地与建设用地;(3)通过对汇水单元的分析,拟定规划建设用地单元范围;(4)根据土壤特性与生态限制,细化建设单元选择。

2.1 解译自然基底——认知场地水文环境特征与价值要素

自然水文过程孕育并维护着基址区内相互作用的环境禀赋(气候、水文、植被、土壤、地形、地质等自然基底),识别、顺应并利用它们是规划、建设全过程中水环境保护的基础。规划前期分析鉴别现状可利用的自然生态与人文环境,并着力于甄别自然过程与生态特征,提取现状高敏感的自然基质(农田、林地、 洼地、水塘、苗圃、果林等),以全面纵观基址的自然生态格局(图2)。

2.2 甄别绿色空间——系统化保护植被群落

植被是“低碳排”和“高碳汇”途径中最具场地特征的环境要素。开发建设过程注重保护最适宜的地域性植被群落,避免过分人工化培植,保护植被的物种多样性、均匀度、生态优势度和丰富度,使其具备更强的抵御冲击能力,减少再造人工绿色空间过程中水土流失治理与配置绿化设施的高昂代价。施工期间注重保育原生植被的树种类型、种植模式与生存环境,维持植被固碳释氧效益,打造本地物种与自然演替主导的特色绿色空间系统。

规划通过确定优先保护林地(4.7hm2)、发展中预防流失的林地(2.6hm2)和发展中种植再造的林地(1.1hm2)的分布格局,对基址区内可施以保护的现状林地、潜在受建设胁迫的林地及可能发展的新增林地进行空间布局上的系统分析,从对现状自然林地的孤立保护转向系统性保护(图3)。

2.3 划分用地单元——耦合水文生态单元与建设管理单元

土地利用规划摒弃以行政边界或道路为参考的传统思路,藉由土壤、植被和水文的整合,遵循水文循环过程,耦合自然流域单元,利用场地集水区作为规划管理单元来组织土地利用,最大程度地保护水文路径、廊道与关键点,维育场地原有的滞留、过滤等生态服务功能。基于集水区的规划设计在径流控制和水质保护方面具有经济效益和环境效益,在集水区和分集水区阶段控制雨水径流,是非结构性和预防性的解决方法,也为具有经济效益的构造性解决方法提供了良机[4]。

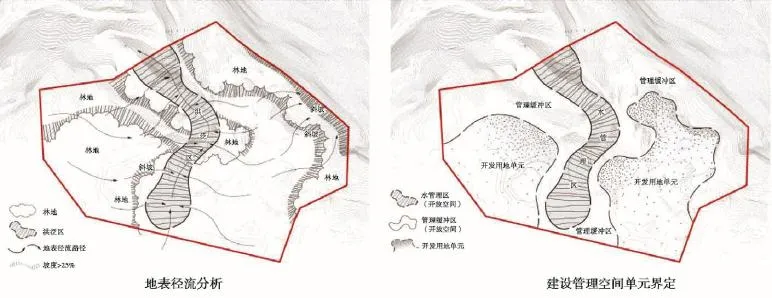

在规划管理单元基础上,依据生态要素提炼出洪泛区(现状场地是易受洪泛影响的低洼区域)、林地组团(影响自然排水的植被群落)与陡坡带(坡度大于25%的不适宜建设区),并顺应雨水地表径流路径,划分出水管理区、管理缓冲区及可开发用地单元(图4)。

图2 规划基址地形地物生态要素分析Fig.2 analysis of topography and ecological factors on planning site

图3 林地保护和再造对未来森林覆盖的影响Fig.3 effect of forest conservation and reforestation on future forest cover

图4 汇水单元内用地分区过程Fig.4 procedures of land use zoning in watershed units

图5 土壤特性分析和建设单元界定Fig.5 analysis of soil characteristics and delimitation of buildable land units

2.4 界定建设单元——响应土壤特性与生态限制

通过土壤特性分析(结构、质地、湿度、渗透速率等)确定基址土壤的类型与分布(高地、斜坡、谷底、湿地及过渡土壤),剖析场地建设的生态限制。在权衡土壤价值与技术可行性的前提下,界定场地土壤保护区域与可建设用地单元,管控后期场地的建设活动。其中高地土壤承载力较好,适宜建设并需配置排水基础设施(图5)。

3 簇群场地设计——明晰并彰显水文要素的复合功用

3.1 制订场地水文价值要素设计清单

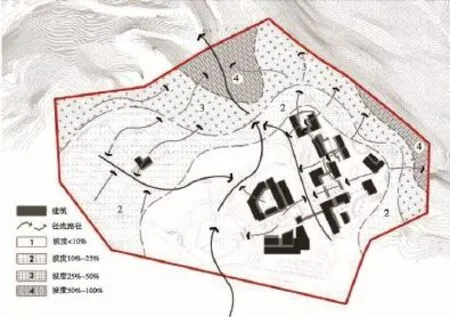

审视土地利用的四个考量环节,尊重并理解场地水文要素是空间布局规划过程与水文过程双向互动和协调的基础。建设过程中若不注重保护利用水文生态要素,会导致场地非渗透率覆盖增加,地表径流路径单一,排水模式建立在管网系统之上,遭遇强降雨时排水能力不足。场地设计前分析并掌握地形坡度、地表构成、土壤类型(渗透率)、植被状况及水文条件的分布范围与生态特质(图6),在空间布局规划中明晰并彰显自然要素的复合功用。

3.2 以场地空间结构促进基址水文循环过程

藉由场地的水文价值要素快速渗水、滞蓄汛雨,通过软质工程以小型、低成本的方式管理水文单元。顺应地表径流路径,利用生态要素设置集雨绿地、生态渗透池等相互连通的系统,取代管网等雨水收集设施。相较于传统排水模式,低影响设计以小型、低成本的方式对雨水与集中径流进行收集储存、滞留渗透,减缓防洪压力,降低供水消耗,改善地下水质与土壤涵养[11,19-20](图7)。维持场地开发前后的排水方式和水文平衡(峰值排放、径流量、渗透性能、地下水回灌和水质),减少环境负荷与建设投入,提升景观与使用功效。

图6 场地生态特质要素设计清单Fig.6 detailed list of ecological factors on site

3.3 以绿色空间建设助力水文环境维育

3.3.1 构筑具备复合生态功能的绿色缓冲带

缓冲带以植被和土壤为介质,藉由植被群落滞蓄汛雨,还原雨水通过植被层蒸腾与下渗的自然过程,并历经土壤带(表层土壤)、未饱和带(包气带)及饱和带(含水层)的三重过滤,自净处理后补注地下水[21]。规划在维护保有林地与自然排水系统的基础上,构建复合功能的绿色缓冲带体系,包含滨水防护绿带、坡地水土流失防护带、植被沼洼滞洪带(图8),隔离水管理区与土地开发活动,提供复合生态功能:(1)以植被根系抓固河岸土壤,减少河岸侵蚀;(2)清除和净化来自邻近建设单元的地表非点源径流污染;(3)保护陡坡地,避免敏感地区的建设活动,防止坡地土壤侵蚀;(4)规避河道硬化,保护水源,削减洪涝;(5)供给雨水池塘净化场所,净化和存储来自非渗透性地面的污染水流;(6)为野生动植物提供食物和栖息地,以及迁徙通道与踏脚石。

3.3.2 场地绿色缓冲带植被实施建议

在保留现有价值林地(竹林、果林等)的基础上维护和完善植被群落的垂直结构体系,并建议相应的高碳汇原生植物树种配置,以巩固和提升绿色缓冲带的生态服务功能及景观使用功能(表2)。

4 建筑空间布局——响应并发掘地形地物的潜在价值

4.1 充分利用原建筑基址紧凑布局,减少工程性环境扰动

4.1.1 原基址再利用以减少工程量并规避自然灾害

原址经过多年使用,建筑基址区人工与自然景观系统已构成协同认知:(1)承袭原建筑视野环境:原建筑经过使用者精心选址,视野条件相对良好,彰显地形地貌景观与生态特质,依山就势,造就崖线特色观景长廊,利用地形制高点塑造城市滨江景观点与观景平台;(2)承接房前屋后品质绿化环境:避免现有优良环境植被的砍伐与规划绿色景观的重复建设,促进拆迁与建设双过程低碳。同时,充分利用原址进行建设活动既可减少工程量,又可规避自然灾害:拆迁建筑基址的基础相对夯实,重新利用可减少工程投入;场地内原有建筑选址历经时间考验,地势相对高爽,远离自然灾害区,在使用过程中对不可避免的灾害已有防护措施(图9)。

图7 场地雨洪管理Fig.7 stormwater management on site

图8 缓冲区内植被分布与雨水池塘布置Fig.8 vegetation distribution and location of stormwater ponds within the stream buffer

表2 缓冲带高碳汇植物配置Tab.2 plant disposition within the stream buffer

4.1.2 建筑紧凑布局以减少不可渗透性地物覆盖

建筑的紧凑布局能够顺应地形坡度分区(图10),保留敏感保护区,避免场地的大部分地区受工程扰动,并能有效处理暴雨水径流问题和保护水质。不透水地坪能将地表径流迅速排放至市政管网系统,植物蒸腾作用、浅层深层渗透及降水所能回流至水圈的部分均大大减少,导致地下水匮乏、土壤涵养水分速减[5,21](图11)。针对拆迁建筑基址内因常年存在建成物,地表可渗透性差的现状,再利用原有不可渗透性地物覆盖区,将其改造为绿化用地,以限制建设过程中的地表侵蚀和土壤板结。对基址的再利用客观上可发挥减少不可渗透性覆盖的功效。

4.2 植入绿色基础设施,发挥生态功效

以土壤、植被与水为主要搭建要素,将洼地、浅沟、湿塘等水文生态要素植入建筑及周边附属区域,作为绿色基础设施,配合雨水的收集、运输、储存和处理,各司其职地发挥低碳生态功效[18](表3,图12-13)。

5 结 论

图9 基址潜在价值利用Fig.9 utilization of the potential value on site

图10 建筑紧凑布局与坡度分区Fig.10 building compact layout and slope partition stream buffer

基于水文过程保护的簇群空间布局规划方法建立在对人与水环境关系的深刻认识上,尊重水环境效应并获取回报,实现低环境干扰和高建设功效。规划方法是:(1)建立在对水文生态过程和基址环境禀赋进行理性分析的基础上,设计方法因地制宜,灵活运用;(2)设计方法贯穿规划用地选择利用、建筑空间布局、场地设计、建筑本体及景观设施设计乃至持续运营管理的规划全过程;(3)项目最终实现自然水文环境效能需要各环节的有机协作:①用地选择的核心是保护高价值自然植被群落、土壤环境与基址地表排水模式;②空间布局的关键在于地尽其用,功用与水文过程及资源特征相匹配;③微地形设计响应和绿色基础设施植入是场地设计阶段水文环境保护的有效手段。

表3 绿色基础设施的水文过程保护功效Tab.3 protection effect of the green infrastructure on the hydrological process

图11 非渗透表面和地表径流的关系Fig.11 relationship between impervious cover and surface runoff

图12 绿色基础设施配置布点图Fig.12 distribution map of green infrastructure configuration

图13 绿色基础设施配置剖面示意图Fig.13 profile map of green infrastructure configuration

[1]颜文涛, 周勤, 叶林. 城市土地使用规划与水环境效应:研究综述[J]. 重庆师范大学学报, 2014, 31(03): 35-41.

[2]俞孔坚, 林双盈, 丛鑫, 等. 海岛雨洪管理系统构建的景观设计途径——以印度尼西亚巴厘岛海龟岛为例[J]. 中国园林, 2014(01): 29-33.

[3]仇保兴. 海绵城市(LID)的内涵、途径与展望[J]. 给水排水, 2015, 41(03): 1-7.

[4]史蒂文·斯特罗姆, 库尔特·内森. 风景建筑学场地工程[M]. 任慧韬, 译. 大连: 大连理工大学出版社, 2002: 132-133.

[5]Alberti M. The Effects of Urban Patterns on Ecosystem Function[J]. International Regional Science Review, 2005, 28(02): 168-192.

[6]Liu J, Dietz T, Carpenter S R, et al. Complexity of Coupled Human and Natural Systems[J]. Science, 2007(317): 1513.

[7]车伍, 闫攀, 赵杨, 等. 国际现代雨洪管理体系的发展及剖析[J]. 中国给水排水, 2014, 30(18): 45-51.

[8]颜文涛, 韩易, 何强. 山地城市径流污染特征分析[J]. 土木建筑与环境工程, 2011, 33(03): 136-142.

[9]Grimm N B, Faeth S H, Golubiewski N E, et al. Global Change and the Ecology of Cities[J]. Science, 2008(319): 756-760.

[10]Jennings D B, Jarnagin S T. Changes in Anthropogenic Impervious Surfaces, Precipitation and Daily Stream Flow Discharge: a Historical Perspective in a Mid-Atlantic Subwatershed[J]. Landscape Ecology, 2002(17): 471-489.

[11]李强. 低影响开发理论与方法述评[J]. 城市发展研究, 2013(06): 30-35.

[12]车伍, 吕放放, 李俊奇, 等. 发达国家典型雨洪管理体系及启示[J]. 中国给水排水, 2009, 25(20): 12-17.

[13]Brown T C, Brown D, Binkely D. Law and Programs for Controlling Nonpoint Source Pollution in Forest Areas[J]. Water Resource Bulletin, 1993, 29(01): 1-13.

[14]威廉·M·马什. 景观规划的环境学途径[M]. 朱强, 黄丽玲, 俞孔坚, 等, 译. 4版.北京: 中国建筑工业出版社, 2007: 246.

[15]US Center for Watershed Protection. An Introduction to Better Site Design: the Practice of Watershed Protection[M]. Ellicott: Center for Watershed Protection, 2000.

[16]US Water Environment Federation, American Society of Civil Engineers. Urban Runoff Quality Management[M]. Alexandria: Water Environment Federation, 1998.

[17]张园, 于冰沁, 车生泉. 绿色基础设施和低冲击开发的比较及融合[J]. 中国园林, 2014(03): 49-53.

[18]Goudie A. The Human Impact on the Natural Environment[M]. 5th Edition. Cambridge, MA: MIT Press, 2000.

[19]Thomas R S, Heather K H. The Practice of Watershed Protection Articles[M]. Ellicott: the Center for Watershed Protection, 2000.

[20]Hefting M M, Jeroen J M, Klein D. Nitrogen Removal in Buffer Strips Along a Lowland Stream in the Netherlands: a Pilot Study[J]. Environment Pollution, 1998(01): 521-526.

[21]Alberti M, Booth D, Hill K, et al. The Impact of Urban Patterns on Aquatic Ecosystem: an Empirical Analysis in Puget Lowland Sub-basins[J]. Landscape and Urban Planning, 2007, 80(03): 345-361.

图表来源:

图1:整理改绘自:Thomas C,Introduction to Watershed Ecology.

图2-5、7-10、12-13:整理改绘自:眉山滨江公园修建性详细规划(2013)文本

图6:整理改绘自:William M Marsh. Landscape Planning: Environmental Applications[M]. Wiley Press, 1998.

图11:整理改绘自:Low Impact Development Hydrologic Analysis[M]. Maryland: Department of Environment Resources, 1999.

表1、3:作者绘制

表2:整理改绘自:眉山市城市绿地系统规划(2011-2020)文本

(编辑:郑曦)

The Research on Clustering Spatial Planning Method Based on the Protection of Water Environment

The planning approach of spatial layout pattern based on protecting the hydrological process highlights the spatial integrity involving both the environment and built form, and reduces the intrusion to water environment, and enables the environmental function and ecological service to human settlements. Associated concepts and methods of planning to protect the hydrological process are explicitly unfolded in combination with the case study. Through combing watershed ecological process, conservation and utilization of natural elements, structure of low-carbon construction measures, this paper explicitly addresses the responses to hydrological process protecting three aspects of landuse, site design and built form layout pattern: deepen the analysis of hydrological process and environmental resources, and promote the organic collaboration between the natural hydrological environment efficiency and design management; protect the high value of natural vegetation community, soil environment and natural drainage pattern; the match among land use function, hydrological process and resource characteristics; the design response to microtopography and the implantation of green infrastructure.

Hydrological Process; Natural Drainage; Site Design; Clustering Space; Green Infrastructure

10.13791/j.cnki.hsfwest.20150407

邢忠, 朱钊, 乔欣. 以保护基址水环境为导向的建筑簇群空间规划方法研究[J]. 西部人居环境学刊, 2015, 30(04): 29-36.

TU986

A

2095-6304(2015)04-0029-08

* 国家自然科学基金资助项目(51278504);

科技部国家重大专项项目资助

(2012ZX07307-001)

邢 忠: 重庆大学建筑城规学院,山地城镇建设与新技术教育部重点实验室,教授,博士生导师,注册规划师,xingzhong@vip. sina.com

朱 钊: 重庆大学建筑城规学院,硕士研究生

乔 欣: 重庆大学建筑城规学院,博士研究生,注册规划师

2015-05-20