黄土高原半干旱区生态化“水—绿”双赢空间模式构建*

2015-07-31刘滨谊LIUBinyiWANGNan

刘滨谊 王 南 LIU Binyi, WANG Nan

◎生态文明与城市建设

黄土高原半干旱区生态化“水—绿”双赢空间模式构建*

刘滨谊 王 南 LIU Binyi, WANG Nan

黄土高原半干旱区是风景园林规划的生态敏感地带,缺水少绿是当地人居环境面临的主要问题。通过对水、绿、人三者微妙关系的研究,以集水造绿、生态修复与产业规划为切入点,将“水绿双赢”理论与基于人居要素的景观空间规划实践相结合,可总结出该区生态化水绿双赢的秩序原则、类型原则、形式原则和承载原则,并根据四类典型地形构建川塘水岸挂淤减蒸、固根护岸、乔灌混交、农林共产的空间模式,沟壑沟底保墒淤地、果农间作、沟坡同治、固坝缓流的空间模式,山地坡面因产制地、散坡控流、纯混复层、梯坡同造的生态化水绿双赢空间模式。空间模式可指导该区的风景园林规划,改善人居环境。

黄土高原半干旱区;生态化水绿双赢;生态修复;产业规划;空间模式

0 引 言

黄土高原半干旱区是中华民族璀璨文明的摇篮,在这片宽阔而广袤的黄土地上,孕育了悠久的华夏农耕文明,创造了辉煌的中国古代文化,曾是广大民众安居乐业的家园。黄土高原半干旱区曾密布森林与草原,而如今却仅存一些残留的次生林地,葱郁的山林早已不见踪影[1]。长期的自然降水短缺与人为活动干扰共同造成了该地区水土流失、缺水少绿、生态恶化、经济条件落后的现状,而人为因素对集水造绿的影响已渐有主导之势[2]。

根据人居环境学[3]和聚居环境学[4]对黄土高原半干旱区生态要素的分析,其核心在于“水”、“绿”、“人”。地方政府与城镇居民已逐渐意识到向自然一味索取可能面临的后果,根据国家政策的引导,城镇区域与周边地带的生态修复工程正逐步展开,并取得了一定的效果[5-6]。在GIS等景观技术分析手段的辅助下,结合特定人居条件下集水造绿的影响因子,可确定地区内能够优先进行生态修复的地带[7-8],多以雨水条件较好、涵水能力较强、人为可达性较高为优,进而在此地带以生态化手段进行景观空间配置,以集水造绿为突破点,创造水、绿、人三者和谐共生的生态人居环境。这种生态化空间模式的研究旨在分析水、绿、人三要素的作用关系,与当地居民的生活方式和产业结构相结合,以人为调节促进水分涵养与植被生长,改善黄土高原半干旱区的人居环境。

1 黄土高原半干旱区的生态化水绿双赢

1.1 黄土高原半干旱区人居环境的主要问题

黄土高原半干旱区城镇生态建设的主要问题在于“水”与“绿”的不平衡,进而导致植被无法正常生长,基本的生态安全不能满足,城镇环境更无景观可言[9]。对半干旱区“水—绿”关系的研究,多集中于生态[10]、植物[11]、农业[12]等学科,人居与景观的综合研究概念并未完全体现,由于常常忽视人类活动对水绿环境的影响作用,故多集中于独立实验区中的生态修复,而若能充分发挥风景园林学科的优势,将植物、地形、产业、规划等有效整合,在城镇及城镇周边地带开展景观规划,或可更易于获得水绿“双赢”的局面[13-14]。

最初,在未受人为干预的情况下,水、绿元素通过自身的方式寻找相互之间的调和与平衡;然而,随着人类在地球上的生存扩张,其活动已不可避免的引入到“水—绿”关系中;依现状看,通过传统的人类与水绿自身共同作用的各类干预调和方式,虽起到了一些效果,但随着气候的变化与时空的延续,水绿之间依旧停留于“你进我退”甚至“你退我退”的桎梏之中:由于农业的作物种植而移除现有植被,但植被生长的死亡会导致土地的贫瘠;退耕还林后,植被的生长依旧需要水分,而降水不足等导致生长停滞或死亡,进而继续加剧水土的流失。

1.2 生态化“水—绿”双赢的空间模式

若要停止或逆转“水—绿”关系不平衡的问题,则需在考虑生态要素的同时引入人居活动等非生态要素,保护水源,收集利用、循环调配有限的雨水、供水、中水等资源,并合理规划种植空间和人居空间,引导植被、作物、水分之间的生长于涵养关系,形成“水—绿”互养、增长促进的“双赢”。

生态化“水—绿”双赢的空间模式将植被的林分配置与景观的空间规划相结合,主要应对于城镇及城镇周边的生态支撑地带,在规划过程中注重自然保护和生态修复,根据不同地形辅以生物与工程手段,协助基于雨水收集和中水循环的植被恢复,结合产业特征调节“水—绿”空间关系与结构,形成水绿双赢的景观空间模式。

2 生态化水绿双赢空间模式的构建原则

生态化“水—绿”双赢空间模式的构建过程中,主要考虑构建的时序、类型、形式和承载力四个方面。

2.1 秩序原则——优势度与时空序列相契合

根据城镇区位和地形特征,优先进行集水造绿的区域应集中于阴坡、沟壑、水边、城镇周围等水分保持度较好和人为调节度较高的地带。同时应根据生态修复理论考虑该地区原先的自然条件:若自然条件与植被条件良好,可以近自然方式采用“补植”等方法,配合雨水收集,调和植被生长;若自然条件一般,可利用地带水分优势,结合雨水调配,加以有规划的人工种植,缩短实现“水—绿”双赢的时空进程;在集水造绿优势不明显的地带,前期应以封育为主,待优势区渐渐形成良性循环的稳定群落后,再进行集水造绿。

2.2 类型原则——农林牧草空间相组合

综合考虑生态效益、经济效益、地形、城镇职能等因素,空间中的农林牧草的类型组合也有所不同。

根据土地利用现状调查:小于等于7°的冲积平原或河谷平原,土地肥沃,水分充足,用地类型以耕地为主,多用于发展农田防护林和少量用材林与经济林;7°~25°的缓坡黄土丘陵区,主要用于耕地与林地,大于25°的陡坡丘陵区可做放牧使用,同时生长灌木林带;土石山地中,7°~25°的缓坡以耕地和林地为主,若是大于25°的陡坡,则以自然生长为主,往往是自然林地与弃荒地;偏北部有少量沙地,多为自然荒漠草场。空间模式中应考虑不同坡度的竖向规划,减少土方量,减少生态损耗。

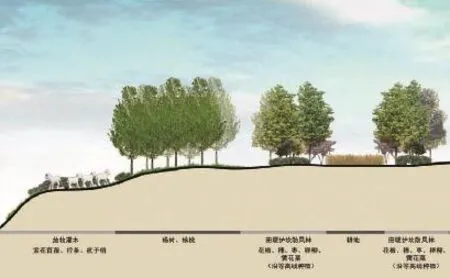

由于乔木一般仅能在土壤水分充足、雨水条件好、灌溉优势高的地域存活,因此在阴坡、半阴坡等雨水或土壤水分条件较好的区域,可以中生或旱中生疏林与灌木带为主;阳坡及半阳坡应种植中旱生、旱生的抗旱物种,可以草地为主,在坡度较小的向阳北风平缓坡地及川地、台塬等处,可种植耕地与经济林果园;在沟谷河道周围可考虑采用湿地植物造绿,采用经济作物增加造绿积极性,结合自然或人工湿地以发挥其碳汇性,调节区域气候,增加空气与土壤湿度(图1)。

2.3 形式原则——乔灌草种植相结合

图1 不同坡向的种植示意图Fig.1 vegetation on slopes with various orientations

通常,用材林、经济林适宜以纯林为主,地带条件较为湿润肥沃的地区,也可营造纯林。但是,基于黄土高原干旱贫瘠的生境条件,空间模式应在有限水分和不足降雨的背景下,考虑地区的实际需求,虽需调和生态效益与经济效益,但不应该一味考虑用材林等纯林的建设。在完全不适宜营造乔木的地带,应优先考虑灌木林与草地,或仅以草地为主的不同地被混交[15]。

混交林与混交草地较纯林与单优草地具有一定的优势,主要包括以下几项。

(1)混交林和混交草地更能充分合理利用环境要素与营养空间,具有更为丰富的物种多样性和群落结构,其多层结构可在地面不同层次充分利用太阳辐射能量,形成群落内的散射光,在地下不同深度的根系结构可在土壤不同的层次吸取水分和养分;

(2)混交林和混交草地能有效提升植被的生存质量,改善人居环境;

(3)混交林和混交草地可更好的抵御病虫害、干旱、火灾等自然灾害;

(4)混交林和混交草地可更好的维持群落和生态系统的稳定性,合理充分的利用环境要素,促进生物多样性发展,增强了群落抵抗干扰的能力,使群落与土壤、气候、人居环境之间的能量流和物质循环得以正常运转,维持系统稳定。

2.4 承载原则——植被水分补偿相耦合

由于不同地区水分条件的不同,植物生长与土壤水分间呈现一种动态的耦合,土壤水分与植物生长的耦合包括人工措施或自然环境对土壤水分补给的影响和土壤水分消耗对植物生长的影响。土壤水分是生物气候与生物地形条件的综合反映,植被的生长状态是对土壤水分的反映。若不重视特定地区内土壤对植被的承载力,造绿的植被尽管可以勉强成活,但往往会形成“小老树林”等不健康的森林系统,在造绿密度过大,水分补充不及时的情况下,整体群落会产生衰退或逆演替。

在生态化空间模式中,由于地区的干旱特征,降水量低,光照强烈,蒸发量高,在确定了建群树种后,植被与水分相互耦合的承载关系主要表现于种植物种和密度与土壤承载力之间的关系。在集水造绿时,应根据环境资源确定合理的物种和密度,并随着群落的生长发育及时调整,既保证个体发育充分,亦保证群体充分利用空间且与环境容量变化相协调,提升整体群落的稳定性。

3 四类典型地形的生态化水绿双赢空间模式

基于上述原则,根据不同的立地类型与水分优势,结合流域内及城镇周边的生态敏感特征,可主要将生态化“水—绿”双赢空间模式分为川塘水岸、沟壑沟底、山地坡面和塬面塬边四类。

3.1 川塘水岸空间模式

3.1.1 挂淤减蒸

河谷川道两岸的川地与地势低洼地带形成的凹地可汇集水塘或建造水库,其周边地带通常土地平坦、水土肥沃,适宜林木与作物生长,是集水造绿的优势核心地带。但由于川地与凹地地势较低,径流较大时易受淤泄与冲淘的危害,而导致川地凹地面积缩小,生产力下降。因此,对河川水塘周边植被的空间营造需具有减少水道水塘淤积、调节水系流量、减缓水面蒸发等生态功能。

3.1.2 固根护岸

防浪灌木林具有拦截上坡固体径流的挂淤作用,常配置在常水位线或其略低地段,由灌木柳或其他耐水湿的灌木组成,在常水位以上到高水位之间,则可采用乔灌木混交型,乔木选用耐水湿树种,灌木则仍可采用灌木柳。随着立地条件向高水位变化,可选用一些较为耐旱的树种,若要防止水土流失和人畜进入,也可配置以沙棘、柠条等为主的防护灌木带。川塘水岸的防风林带主要起减低风速和防止水面蒸发的作用,乔木与灌木的混合多层次种植可以通过其对风速和气流结构的影响,减低水面蒸发量;根据课题组在新疆等地的实验表明①,若能借助植物的覆盖性,在水体周边结合延伸至水面上方的攀缘支架等工程措施,考虑藤蔓类植物,如葡萄等,对局部水面进行防蒸发处理,也可有效的保证水面无效蒸发的减少(图2)。

3.1.3 乔灌混交

由于长期的侵蚀与冲淘,河滩两岸交错弯曲,平缓河岸既与陡峭河岸共同存在,又与河滩连接。因此,固根护岸的措施既需缓岸与陡岸相结合,也要川地与滩地相结合,以实现河岸固持,防止水浪冲淘。岸坡上可设计根萌蘖性强的乔灌木树种形成大面积混交林,在近水侧栽种3~5行灌木柳,依植物耐水湿程度选择适宜生长的物种,在岸坡平缓带建造20~30m宽的乔木护岸林带,根据水涨的蔓延范围有机调整林带宽度,必要时甚至可达200~500m不等,物种可选择耐水湿的杨、柳等。在岸坡侵蚀和崩塌严重的情况下,适宜采用速生和深根性树种,如刺槐、杨、柳、臭椿、白榆等,与河岸平行空出3~5m的崩塌地带空白空间,营造相应宽度的林带。若水岸边界较陡,冲淘严重,在固根护岸时则应考虑重力崩塌的因素。通过对林木一般根系的分析,大约深度为2m左右,而黄土的稳定高度一般为1.5~2.0m,故若陡岸高度超过3.5~4m时,应考虑预留一定的防护边界②。由于立地条件不佳,应采用乔灌混交的方式,拦蓄岸坡的固体径流,减少泥沙携带,稳固岸坡空间,并尽可能利用农田与河岸间的空地,以大于40m左右的宽度造绿,适宜选择的物种包括刺槐、杨、柳、楸、臭椿、柠条、沙棘、紫穗槐等[16]。

图2 川塘水岸空间模式与防蒸发示意图Fig.2 spatial mode for pond and river bank area and evaporation-proof by grape vines

3.1.4 农林共产

面对多元化的产业发展,农业仍具有重要性,在营造防护林带与灌木带时,也应考虑林木与田地之间的影响关系。洪泛期间河道水塘周边地带短时期浸水而形成的湿地空间,可利用其生态敏感性选择适宜的乔灌木种植,根据林带到河边的距离远近选择耐干旱、耐水湿的树种,产生缓流挂淤、抬高滩地、保护河滩的作用。当河滩湿地形成稳定群落时,既能用于农业或造林,还可涵养水源,当滩岸林带逐渐过渡到适宜耕种的土地时,更可实现对农田耕地的防护。

3.2 沟壑沟底空间模式

3.2.1 保墒淤地

沟壑沟底较易于保存水分。在不同发育阶段,有些沟道已妥善治理、基本稳定,但还存在一些生态环境脆弱、无法合理利用的侵蚀沟系。对发育稳定与发育部分稳定的沟道,可采用窄式梯田、大型水平阶、大鱼鳞坑等整地保墒措施加以利用,但对于沟系纵坡较大、支沟尚处于切沟阶段的脆弱沟道,则应完全采用自然封禁、退耕还林的手段进行小流域治理。

3.2.2 果农间作

沟壑沟底的空间模式在于发挥土地生产潜力,提高生产效率。因此,于水肥条件较好、沟道宽阔的沟壑沟底,可考虑果农间作,若在地区流域内以镇域为单位普遍发展林果农生态基地,结合用材林的营造,发展用材林基地、建立果园、种植作用,即可以产业复合的空间模式优化人居环境。在荒沟和支沟沟底配置用材林;在缓坡土厚且运输便利的沟道中,可在整地后建造果园,在有灌溉需要的果园周边设计雨水收集系统,于果园周围密植紫穗槐等灌木带,调节果园上坡汇集的径流并就近生产绿肥原料;结合果农间作,在园内以混交形式种植如豆类等农业作物,实现粮果兼顾、共同丰收。

3.2.3 沟坡同治

尽管沟道的土壤水分条件较好,但仍属于水土流失的脆弱地带,因此应避免沟头造绿,以引起新的生态恶化。在沟头或沟坡的上缘,可采用刺槐、沙棘等能够茂密生长的树种,以稳固沟坡陡崖,但应减少对其生长的人为干预。集水造绿的适宜位置应选在坡脚以上沟坡全长的2/3以下。

3.2.4 固坝缓流

图3 沟壑沟底空间模式示意图Fig.3 spatial mode for gully area

淤地坝、柳谷坊、高插柳栅状造绿等工程措施是配合生态敏感地带集水造绿的必要手段,可与生态措施相结合,发挥稳定长期的缓流挂淤作用,改善溯源侵蚀,配合柳栅的逐渐淤积与土壤改良,即可固坝缓流,为植被生长创造优势条件。在沟壑中,多采用刺槐、沙棘、柠条、杨属植物,并结合上坡向松土和平茬等人工调节措施,亦可促进植被向上坡向自然生长,突破崩落物与泻溜物,稳定沟壑生态环境,蓄水养绿(图3)。

3.3 山地坡面空间模式

3.3.1 因产制地

山地坡面场地完整,适宜农业与牧业。根据不同坡面的产业利用方式,对集水造绿的空间模式产生了影响。

用材林规划不应盲目追求大径级木材。由于生态脆弱,即使在悉心养护的林地内,也仅可生产部分小径材。它的主要功能应为提高森林覆盖率,改善局地小气候与水文条件,涵养水源,调节径流。

薪炭林的布置应选择靠近村落城镇且交通便利的地区,不宜选择水土流失较严重的坡地,应选用耐平茬、耐干旱、耐瘠薄、具有再生能力、高生物产量和高热值的物种,包括刺槐、沙棘、柠条、旱柳、沙柳、紫穗槐、胡枝子、花棒、毛条、沙枣等。

为满足牧业和林业的共同需求,可直接营造可供放牧的灌木林,鉴于该区生长牧草的自然条件并不理想,若可选择适应性强、耐干旱、耐瘠薄、适口性好、营养价值高、生长迅速、恢复力强的乔、灌木树种,辅以优势生长的地被,则可在长势和产量方面达理想的效果。如在紫花苜蓿地中,种植柠条、狼牙刺、沙棘、杭子梢等,均可调和林牧矛盾,在有效截流的情况下于灌木丛间形成良好的小气候,有利于天然牧草的恢复生长,亦可于背风平缓坡地处结合灌木林营造如杨类、核桃等大叶乔木,提供牲畜庇护场所。坡面农田通常整地为水平梯田、坡式梯田与缓坡耕地,主要于地坎地埂处配置抗风、生长稳定迅速、枝叶茂密、根系近生、抗病虫害的如花椒、柿、枣、柽柳、杞柳、桑条、白蜡条、黄花菜等经济树种,沿等高线种植以期郁闭成林。

3.3.2 散坡控流

坡面造绿通常分散分布于流域内,主要控制坡面径流,减少泥沙进入水体河道,改善水土流失严重的山地。因此,为保证坡面的生态功能,不是所有坡面均为适宜景观种植的优势地带,还需考虑其物理功能。以散坡控流的形式分布植被空间,更具有生态性与科学性。

3.3.3 纯混复层

在垂直关系上,应采用纯林与混交林相结合的措施。兼顾用材,故需考虑一定数量的乔木、灌木纯林,如油松、刺槐、沙棘、紫穗槐等,在反坡梯田、块状、穴状或鱼鳞坑整地的基础上造绿。而混交林的生态功能更为强大,在水土流失较严重的瘠薄地带可采用乔、灌、草混交的方式形成复层林冠,在植被成长过程中发挥生物群体间的有利影响,为提高树种生长成活率创造稳定调节,同时也有利于在较短时间内形成森林枯枝落叶层,防止地表与土壤蒸发,涵养水源,调节径流。混交树种可采用刺槐、油松、侧柏、椿树、白榆、青杨、山杏、铺地柏、紫穗槐、沙棘、柠条、紫花苜蓿、胡枝子、铁杆蒿等,形式多为乔木行与灌木带间植混交,或乔灌木隔行采用行间混交。

3.3.4 梯坡同造

随着退耕还林、退耕还草工程的开展,大部分生态条件良好的坡地已同时具有梯田、坡耕地、林地等多种功能。考虑水土保持与居民生活,梯田与缓坡同时作业是过渡阶段的主要空间模式。以生态手段保护梯田地坎,通过灌丛或林带的防护作用,林粮牧间作,是现阶段退耕还林、退耕还草切实可行的有效方式(图4)。

3.4 塬面塬边空间模式

3.4.1 气候调节

黄土高原半干旱区的塬面地势较为平坦,土层深厚,多可作为城镇村落的聚居点,亦可作为农业等活动的生产基地。但由于地势高耸,水源缺乏,风大霜多,塬面的面蚀和沟蚀均较为强烈,可供利用的完整塬面破碎化日趋严重,对居住地带的植被生长和农业发展等均产生了不利的影响。所以,在地形方面,塬面属于集水造绿的优势地带,但从气候角度,塬面又属于海拔较高、日照较强的水资源缺乏地带。这种人居功能和立地条件的复杂性使得塬面塬边的空间配置更需因地制宜的考虑,在进行聚居建设的同时通过生态手段调节气候环境。

3.4.2 规划配套

塬面与塬边的林带配置应与塬面上聚居空间的景观环境相协调,在塬面居住区的道路周边、宅地周侧、生产场地附近均应按照需求配置如行道树、景观绿地、防护林等植被空间。在景观空间处理中,可多采用下凹式绿地,并尽量结合道路周边等沟壑地带种植树木,保证生长过程中的水分集蓄,并兼顾夏季导风与冬季挡风。

3.4.3 产业防护

经济作物种植区的周边应设防护林带。在塬面,造绿林带需考虑防风,主副林带应结合配置形成林网。主林带应垂直于当地主导风向,不能垂直时可考虑30°左右的偏角。根据当地的种植经验,主林带间的距离应为组成林带的乔木树种在壮龄时期高度的20~35倍,也就是说,主林带应考虑百米以上宽度。副林带与主林带垂直布置,形成林网空间,林网空间应与当地城乡规划的路网和区划面积相协调,并考虑城镇远期规划,以防止出现种植后城镇发展、景观建设等与林网模数不符的状况。种植空间上应采用2~3行乔木与2行灌木混植,使林带冠层形成上下均匀的透风结构。树种可用杨、旱柳、紫穗槐等,若考虑经济树种的需求,还可在林带的背风向阳侧种植桃、苹果、梨、桑等树种。

3.4.4 修复治理

为发挥集水造绿的生态功能,改善人居小气候,还应着重在塬边等生态敏感地带以林网形式结合适当的工程措施,稳定周边群落,防治塬边线与沟头的侵蚀。林网应设置于塬边埂的外侧,或直接在塬边密播或以0.5m株距密植2行灌木,于向塬面一侧同时栽植2~3行乔木。为防止沟头侵蚀,可在靠近沟头底部修筑沟头防护工程,在留出一定水路的条件下,垂直于沟头方向配置10~20m宽的灌木林带,缓流挂淤。采用柳枝埋设或垂直水流方向打下柳桩,待其萌发后也可起到安全防护、防止塬边沟头前进的效果(图5)。

4 结 论

图4 山地坡面空间模式示意图Fig.4 spatial mode for mountainous slope area

图5 塬面塬边空间模式示意图Fig.5 spatial mode for tableland area

黄土高原半干旱区的生态化“水—绿”双赢建设任重而道远。随着工程技术手段的提升与城镇居民观念的转变,发挥风景园林在西部人居环境建设中的优势,以景观带动生态、以规划实现生态的集水造绿已逐渐取得了成果。通过研究水绿人三者之间的微妙关系,将”水绿双赢“的理论概念与基于人居要素的空间规划实践相结合,在秩序、类型、形式、承载原则的基础上,可总结出川塘水岸挂淤减蒸、固根护岸、乔灌混交、农林共产的空间模式,沟壑沟底保墒淤地、果农间作、沟坡同治、固坝缓流的空间模式,山地坡面因产制地、散坡控流、纯混复层、梯坡同造的空间模式,以及塬面塬边气候调节、规划配套、产业防护、修复治理的空间模式。四类生态化水绿双赢空间模式或可对黄土高原半干旱区的人居环境建设起到借鉴作用。

注释:

① 同济大学刘滨谊景观规划设计事务所,《新疆阿克苏市城市森林规划(2006-2020)》项目。

② 防护边界一般采用从岸坎临界高度的高处按土体倾斜角(即安息角,黄土、沙黄土均为32°~45°)引线与岸上的交点作为起点。

[1]史念海. 黄土高原历史地理研究[M]. 郑州:黄河水利出版社, 2001:297.

[2]李锐等. 中国黄土高原研究与展望[M]. 北京: 科学出版社, 2008.

[3]吴良镛. 人居环境科学导论[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2010.

[4]刘滨谊. 人类聚居环境学引论[J]. 城市规划汇刊, 1996(04): 5-11.

[5]解琦, 张颀. 农业现代化背景下的新农村“宜居性”探讨[J]. 西部人居环境学刊, 2015, 30(02): 7-10.

[6]王竹, 钱振澜. 乡村人居环境有机更新理念与策略[J]. 西部人居环境学刊,2015, 30(02): 15-19.

[7]虞春隆, 周若祁. GIS在黄土高原小流域人居环境研究中的运用[J]. 工业建筑, 2008(06): 63-66.

[8]刘滨谊, 王南, 戴岭. 以环县为例的黄土高原半干旱区景观化集水造绿空间网络构建[J]. 中国城市林业, 2014(04): 1-5, 22.

[9]刘滨谊, 王南. 应对气候变化的中国西部干旱地区新型人居环境建设研究[J]. 中国园林,2010(08): 8-12.

[10]张文辉, 刘国彬. 黄土高原地区植被生态修复策略与对策[J]. 中国水土保持科学,2009(06): 144-118.

[11]徐学选, 崔小琳, 穆兴民. 黄土高原水土保持与水环境[J]. 水土保持通报,1999(05): 44-53.

[12]霍耀中, 张入方. 黄河中游地区农耕文明的生存景观[J]. 城市发展研究,2009(03): 11-14.

[13]王南. 应对黄土高原干旱区快速城镇化的风景园林学策略探讨[C]//2011全国博士生学术论坛建筑规划风景园林学术委员会, 同济大学建筑与城市规划学院, 西安建筑科技大学建筑学院. 2011全国博士生学术论坛(建筑·规划·风景园林)论文集. 北京: 中国建筑工业出版社, 2011: 298-303.

[14]张双, 邱艳昌, 张德顺. 黄土高原干旱地区景观营造可能性探讨——以甘肃环县为例[J]. 江苏农业科学, 2012(11): 370-371.

[15]朱清科. 陕北黄土高原植被恢复及近自然造林[M]. 北京: 科学出版社, 2012.

[16]李典. 黄土高原地区主要水土保持树种育苗及造林技术[M]. 郑州: 黄河水利出版社, 2006.

图片来源:

图1-5:作者绘制

(编辑:刘志勇)

Ecological Water-Green Win-Win Spatial Modes of Semi-Arid Area in Loess Plateau

The semi-arid area of Loess Plateau is an ecological sensitive area in landscape architecture. The main issue that local settlements confronted with is the shortage of water resource and vegetation. Taking the study of the relation among water, green (vegetation), and human into consideration, focusing on catchment and greening, ecological rehabilitation, and industrial planning, the theory of “water-green win-win” can be combined with landscape spatial planning to generate four principles: order, type, layout, and capacity. According to four typical typography as pond and river bank area, gully area, mountainous slope area, and tableland area, four spatial modes can be constructed. The ecological spatial modes are possible to guide landscape planning in semi-arid area, and hence improve the human settlements.

Semi-Arid Area in Loess Plateau; Ecological Water-Green Win-Win; Ecological Restoration; Industrial Planning; Spatial Mode

10.13791/j.cnki.hsfwest.20150406

刘滨谊, 王南. 黄土高原半干旱区生态化“水—绿”双赢空间模式构建[J]. 西部人居环境学刊, 2015, 30(04): 23-28.

TU985.2

B

2095-6304(2015)04-0023-06

* 国家自然科学基金资助项目(51178319)

刘滨谊: 全国高校风景园林专业教育指导委员会副主任委员,同济大学建筑与城市规划学院景观学系,教授,博士生导师,byltjulk@vip.sina.com

王 南: 同济大学环境科学与工程学院,博士后

2015-07-31