金湘歌剧《楚霸王》重唱中的多重复合手法研究

2015-07-28何华茂

何华茂

内容提要:歌剧中的重唱与一般声乐作品截然不同,更能体现其复杂的歌剧思维,在重唱中多采用对位手法,往往会产生多重复合手法。例如,在金湘歌剧《楚霸王》重唱中出现了多重纯五度复合,多调性复合、多重句法复合、多重歌词复合与多重性格复合。多重复合手法是歌剧《楚霸王》中重唱的主要创作手法,对歌剧戏剧性布局和戏剧性发展具有重要的作用和意义。

关键词:纯五度复合和声、多调性、句法、歌词、性格

歌剧是一门西方舞台表演艺术,简单而言就是主要或完全以歌唱和音乐来交代和表达剧情的戏剧。在西洋歌剧中,“重唱艺术是一种非常重要的艺术表现形式,其表现形式、作品结构和规模多种多样,起到展开剧情、揭示人物心理、刻画人物性格的作用,同时传达出作曲家的审美理念。”国外歌剧中重唱的研究大分部是从演唱、审美特征、戏剧性等角度来论述,但目前的国内学者对中国原创歌剧中重唱的研究较少。笔者拟对中国原创歌剧《楚霸王》中的重唱手法展开深入研究。歌剧《楚霸王》由上海歌剧院委约金湘教授创作,在1994年首演时大获成功。该剧共有四幕,在前三幕都设计了二声部对唱、男女二重唱、男声三重唱、男女声六重唱等段落,重唱在歌剧中占了很大篇幅,充满了戏剧性,推动了剧情的发展。笔者拟从多重纯五度复合、多调性复合、多重句法复合、多重歌词复合与多重性格复合等多个角度研究《楚霸王》的所有重唱段落。

一、多重纯五度复合在重唱中的运用

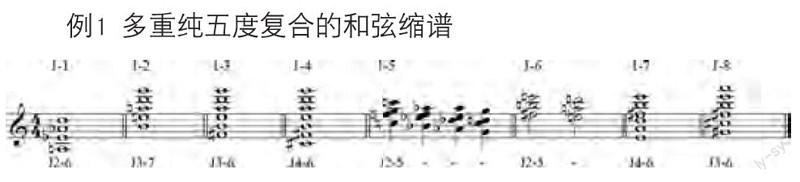

在歌剧《楚霸王》之前,金湘早已将“纯五度复合和声”手法运用到其创作的作品当中,“如金湘创作于1987年的歌剧《原野》Op.40)第四幕《合唱及仇虎的独唱》第12小节使用纯五度复合产生的三全音”,和弦编号为J2-62A,纯五度复合和弦编号计算方法为:“大写字母J(金氏)开头进行编号,后面跟两个数字:第一个表示有几个纯五进行复合,第二个表示该和弦在此类和弦中的排序。”见例1-1。“纯五度复合和声是数个纯五度音程纵合形成的复合结构和声,在作曲家金湘近30年创作中有体系化的运用”,而纯五度复合和声在《楚霸王》中运用的更加成熟。“纯五度复合和声从狭义到广义也可以划分出三个层面:五正声纯五复合和声:民族七声纯五度复合和声;现代性纯五度复合和声。”

歌剧第二幕第四首六重唱《分歧》,31-40小节是现代性纯五度复合和声多重复合。31-34小节的复合和弦为B-E-A-D-G,和弦编号为J3-7,见例1-2,从谱面来看是纯四度叠置的和弦,实际是倒置排列G-D-A-E-B连续四重纯五度复合;35-37小节复合和弦为F-B-E-A-D-G纯四度叠置,和弦编号为J3-6,见例1-3,倒置排列G-D-A-E-B-#F为连续五重纯五度复合:38-40小节的复合和弦为#C-#F-B-E-A-D-G纯四度叠置,和弦编号为J4-6,见例1-4,倒置排列G-D-A-E-B-#F-#C为连续六重纯五度复合,六重纯五度复合符合作曲家对六重唱的创作意图。

例1 多重纯五度复合的和弦缩谱

歌剧第二幕第八首三重唱《鸿沟为界永不争斗》运用了平行纯五度复合和声以及多重纯五度复合和声。16小节和20小节为平行纯五度复合和声的进行,见例1-5,四个和弦的编号为J2-5,第一个纯五度复合和弦是C-F-G-C纯四度与大二度的叠置。实际是C-G与F-C两个纯五复合;第二个纯五度复合和弦是bB-bE-F-bA纯四度、大二度与大三度的叠置,实际是bB-F与bA-bE纯五度复合;第三个纯五度复合和弦是bA-bD-bE-bA纯四度与大二度的叠置;第四个纯五度复合和弦是G-C-D-G纯四度与大二度的叠置;这样就形成以C→bB→bA→G为低音四个下行平行纯五度复合和弦。见例1-6,两个和弦编号为J2-5,20小节第一个纯五度复合和弦是#F-B-E纯四度叠置,倒置排列E-B与B-#F为两个纯五度复合;20小节第二个纯五度复合和弦是E-A-D纯四度叠置,倒置排列D-A与A-E为两个纯五度复合,这两个和弦也是下行平行的纯五度复合和声。见例1-7,13-14和22-26小节为多重纯五度复合和声。13-14小节复合和弦为E-A-D与#F-B-E的两个纯四度、大三度与两个纯四度的叠置,和弦编号为J4-6,倒置排列时候E-B-#F与D-A-E的两个二度关系的纯五度复合和弦;见例1-8,22-26小节复合和弦为#G-#C-#F-B-E-A纯四度叠置,和弦编号为J3-6,倒置排列A-E-B-#F-#C-#G为连续六重纯五度复合。

二、多调性复合在重唱中的运用

《楚霸王》重唱中采用了多种多调性的复合手法,包括了同宫系统多调性复合、同主音多调性复合、同调式多调性复、远关系调多调性复合并置等四种手法。“多调性(Polytonality堤两个或者两个以上不同的调性同时纵向结合的调性处理方式。多调性是传统调性的一种变形的发展,因为在多调性的每个层次一般大都建立在传统的调性基础上,但同时又表现出调性思维的复合状态。”以下将论述重唱中使用多调性较为典型的段落。

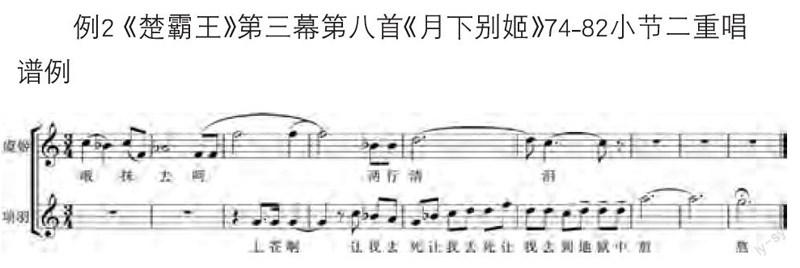

第三幕第八首《月下别姬》(虞姬,项羽二重唱)74-82小节为同宫系统多调性复合,“在同宫场中,不同调式先后出现叫交替,如果同时出现那就是复合。”见例2,由虞姬和项羽两个声部组成,虞姬声部先进入为c商七声燕乐调式,项羽声部后两小节为g羽六声加变宫调式,c商调式和g羽调式都是属于bB宫系统,两个声部bB宫系统的c商调与g羽调主属关系调性重叠。两个调性之间,既对比又统一(c商、g羽是同宫系统,属于近关系调,两调之间内在统一),表达出虞姬对项羽即将死去的恐惧与诀别前的不舍。

例2 《楚霸王》第三幕第八首《月下别姬》74-82小节二重唱谱例

第二幕第四首《分歧》六重唱23-27小节是A宫系统多调性复合,见下文例4,虞姬(高声部)、项羽(中声部)、范增(低声部)三重唱。三个声部的旋律由低到高叠加进入,范增声部是B商七声燕乐调式,项羽声部是E徵五声调式,虞姬声部是#F羽七声燕乐,B商、E徵、#F羽都是A宫系统调性,B商与E徵是四度调性重叠,B商与#F羽是五度调性重叠,E徵与#f羽是二度调性重叠,三个声部不仅是在调性上复合,句法结构长短的不同复合,而且是歌词内容的不同复合,性格差异的不同复合,这样的复合结构使歌剧的戏剧性更为集中,从而产生高度紧张和不安的冲突情绪。27-34小节是由虞、项、范、刘、樊、张六个声部,上方三个声部是虞、项、范声部还是A宫系统多调性复合,下方三个声部为同调式多调性复合,刘高音声部G徵五声调式,樊低音声部A徵五声调式,张中音声部D徵六声加清角调式,三个声部卡农模仿,G徵、A徵、D徵前后不同顺序同时复合;以G徵为主调,G徵与A徵是上二度同调式复合,G徵与D徵是主、属关系同调式复合,A徵与D徵是主、下属关系同调式复合,三个调构成同调式多调性复合,六个声部之间关系为A宫系统多调性与同调式多调性的六个不同调性复合。该选段调性关系极其复杂,使用了两种多调性的多重复合,调性对比,调性模仿,形成了非常激动、冲突与混乱争吵场景,将歌剧情绪推到最高潮。

三、多重句法复合在重唱中的运用

两个声部以上结构长短不同的句式同时叠置为多重句法复合,重唱中多重句法是以支声或复调创作手法为主,高低声部之间相互对比、模仿、呼应,横向移动的前后进出错位,纵向对位之间交错、重叠、对置,多重句法中重唱是结构布局的重要手段。

(一)呼应、对比句法复合

第一幕第四首《我俩相依到白头》(虞姬、项羽对唱)66-75小节为对比句法复合,见例3。66-69小节的两个声部互相呼应,项羽声部先进入,从#g1音上行到高八度到#g2音,上行的旋律表示提问,项羽表现出对爱情向往:“我俩相依到白头”,虞姬声部从e2音和项羽声部#g2音重叠进入,级进到f1音后下行,下行的旋律表示虞姬回答和感叹“哦,子羽哥”。70-75小节高低声部重叠对比,两个声部反方向进行,音域拉宽,节奏错位,虞姬声部节奏逐渐加紧,旋律进行幅度较大,期盼项羽早日解甲归田,不再征战沙场的激动情绪,项羽声部节奏长短结合,旋律先下行后上行,从容不迫地表现出一定能胜战归来。

例3《楚霸王》第一幕第四首《我俩相依到白头》66-75小节对唱谱例

(二)模仿句法复合

第一幕第四首《我俩相依到白头》(虞姬、项羽对唱)45-54小节为模仿句法复合。虞姬声部为主题原型,第一句45-48小节,项羽声部后两拍进入,同度严格模仿:49-54小节主题的第二句,上下声部为变化模仿。两个声部歌词相同,音乐情绪相同,前后的模仿加强音乐表达,加深戏剧音乐形象。

(三)对比与模仿句法叠置复合

第二幕第四首《分歧》六重唱23-26小节为对比句法复合,见下文例4,范增声部首先进入,宣叙调劝说的表达方式,节奏旋律平稳进行;项羽声部后连续四个八分音符上行叠入,然后下行跳进,节奏放宽,咏叙调说唱式的解释:虞姬声部后一小节叠入,节奏平稳,旋律起伏,咏叹调屈求的哭诉;三个声部句法、呼吸、情绪纵横错位又同时重叠,对比矛盾强烈。27-34小节为比对与模仿句法叠置复合,虞姬、项羽、范增三个声部保持原有的对比句法复合,同时又叠入了刘邦、樊哙、张良三个卡农式模仿声部,刘邦声部为主题原型G微调式。第一句27-30小节,樊哙声部A徵调式后两拍下十四度严格模仿,张良声部D徵调式后一小节严格模仿。第二句是主题原型平行乐句,重复模仿一遍;上方三个声部是对比句法复合,下方三个声部是模仿句法复合,而这两种句法叠置复合,六重不同句法、不同情绪、不同调性、不同歌词描写了非常纠结、紧张、不安的争吵场面。

四、多重歌词与多重性格复合在重唱中运用

一般来说,重唱是相同歌词两个以上声部错位重叠,是人物进行感情交流的重要表现方式。例如第一幕第四首《我俩相依到白头》(虞姬、项羽对唱)66-75小节为不同歌词的复合,项羽为“我俩相依到白头,哦,等着吧,我会归来到那时,我俩相依到白头”,虞姬为“呵,子羽哥呀,再不要终日杀戮东征西战硝烟弥漫,想盼你解甲归田回到家园天伦共享”,两个声部虽歌词不同,句法对比错位,但是表达了虞姬和项羽相依到白头的共同愿望。26-32小节为相同歌词的错位复合,两个声部的歌词是“我多想与你日夜相守,尽情享受家乡和风”,这两个声部虽调性、节奏、旋律线条都不同,但是相同歌词把看似对比较大的音乐紧扣到一起,再加上错位的歌词重复加深了情感的交流与表达。

但是,第二幕第四首《分歧》六重唱出现了不同歌词的两个以上声部同时重叠,23-28小节,见例4。

例4《楚霸王》第二幕第四首《分歧》23-33小节六重唱谱例

该段落不仅是多重句法、多调性的复合,同时还是多重歌词与多重性格的复合。该段剧情背景为:项羽和刘邦在鸿沟之战中,刘邦大败,刘邦夫人吕雉和父亲刘太公被项羽擒获,在战乱中刘邦逃跑,范增逼迫刘邦投降,如果不投降就要把吕雉、刘太公杀死,当范增正准备油烹刘父的时候,虞姬出来阻拦。23-26小节是虞姬、项羽、范增三个声部不同歌词的复合,范增“兵书说的兵不厌诈,难道你不知道”,项羽“阴谋诡计非我本性,刀剑明道决一高低”,虞姬“亚父大人啊,放过他们吧”;范增态度坚决一定要逼迫刘邦投降,项羽想与刘邦光明磊落决战,不使用小计谋,而虞姬为刘邦求情要放过吕雉和刘父,三种不同心理纠结到一起,争吵越来越激烈。27-34小节,范增、项羽、虞姬声部持续原有的情绪,又叠入刘邦、樊哙、张良三个不同歌词声部,这样就有六重不同歌词的复合,刘邦“天人交战亲情难舍,亲情难舍,嗬嗬嗬嗬嗬嗬”,樊哙“权宜之计先去投降,先去投降,嗬嗬嗬嗬嗬嗬”,张良“汉王要识破,范增奸计不能一时手软,嗬嗬嗬嗬嗬嗬”;刘邦在犹豫,亲情难舍要不要投降,樊哙劝说刘邦要去投降,而张良告诉刘邦这是范增的奸计,不能投降,三个人的意见不统一,刘邦不安、恐慌、猜测的情绪与上方声部诉求、迟疑、坚决的情绪矛盾重叠,每个人内心的情绪同时抒发,形成极为焦灼、混乱的戏剧性场面。

歌剧中重唱的各声部人物性格可以分为相同性格的重叠和多重性格的复合,相同性格的重叠是指多声部中的相同歌词同时重叠或错位重叠,多重性格的复合是指多声部中的不同歌词同时复合或错位复合。

(一)多重性格的同时复合

上文多重歌词复合中《分歧》六重唱同时也包括了多重性格复合。歌剧第二幕十五首《行路难》(范增、虞姬重唱)44-54小节范增与虞姬多重性格同时复合,范增“我已是风前烛、瓦上霜,哦,怕只怕今日别,再见难!”,范增因项羽不听其劝说而离开项羽,表达出对楚国亲人的不舍与孤独上路的悲凉情景,用了切分节奏,环绕型旋律形态,可以看出范增心里的犹豫与彷徨;虞姬“逢桥涉水须仔细,哦,行船过渡莫慌张”,虞姬为范增送行。嘱咐其一路小心,该甸句法气息较长,旋律下行为主,表达出虞姬为范增担忧的心情。这部分是两重性格复合,句法错位、歌词不同、性格不同,但是调性的统一使音乐在对比中统一。

(二)多重性格的错位复合

歌剧第二幕第十首《项、范之争》(项、范宣叙调)10-19小节为多重性格的错位复合。10-16小节,范增声部先进入“你怎能这般任性,一意孤行”,该句没有旋律,但说白的方式和节奏坚定有力,表达范增对项羽进行责骂的语气;项羽声部后进入“我已不是孩子,处处听从于你,这里我说了算,讲和放人”,宣叙调的形式说唱结合,对范增予以回应,不但不听从他,而且发生激烈争吵。17-19小节,项羽声部先进“放人”,节奏短促、非常坚决,范增“不能放人,不能放人”,两人的争执、矛盾越来越激烈,两种完全相反的性格相互对抗,说唱交替进行,每句后面都是四分休止符,态度、力度坚定,双方各不相让,戏剧性矛盾更为集中、凝练。

结语

在歌剧《楚霸王》四幕中共有7首重唱段落,每首中都含有多重复合的创作手法,多重复合手法使歌剧更易发挥其音乐功能和戏剧功能。其一,音乐功能:多重句法前后交错和重叠可以发挥音乐的层次感,多重调性复合使多声部音乐线条更具个性化和独立感,多重纯五度复合和声推动音乐的紧张度和渲染力:其二,戏剧功能:多重歌词复合体现了剧情发展的需要,多重性格复合表达了戏剧中不同人物的性格差异所产生的戏剧冲突和戏剧矛盾。其中六重唱《分歧》将多重纯五度复合、多调性复合、多重句法复合化、多重歌词复合与多重性格复合四种手法发挥得淋漓尽致,见表1。

金湘对歌剧创作提出“歌剧思维”观点。以“歌剧思维”处理好戏剧与音乐这对矛盾的过程包括四个问题:结构、形态、技法、观念,其中“技法”包含了本文中所指的多重复合手法,多重复合手法不是纯理性的多声部组合,而是经过缜密的安排和精心的构思,是歌剧重唱中必不可少的技法之一。金湘在《空、虚、散、含、离——东方美学传统在音乐创作中的体现与运用》一文中阐述了“空”这一东方美学传统在音乐剧创作中的体现和运用,“中国艺术非常讲究‘空,具体到音乐创作中,主要体现在结构层与音响层的合理布局,横向安排与纵向安排的疏密相宜。”金湘是中国歌剧创作的先行者,大量运用西方作曲技法与中国传统音乐相结合,多重复合手法的运用不是简单的拿来主义、生搬硬套,而是创新发展,且十分符合歌剧中重唱的戏剧性需要和音乐发展方式,这无疑对中国歌剧的创作产生新的思考。