暴力伤医背景下医务人员权益保护的法律思考*

2015-07-26石悦张琴

石悦 张琴

近年来,我国医患关系越来越紧张,暴力伤医事件也是接连发生;从言语暴力到肢体冲突再到恶性伤人,暴力伤医事件不仅扰乱了社会秩序,破坏了就医环境,而且严重侵害了医务人员的合法权益。2013年,英国著名医学杂志《柳叶刀》刊发了由我国中科院院士吴孟超撰写的一篇不涉及医学科技的文章,文中称 “中国医生目前正处于危机之中”。 吴孟超院士在该文中指出,近几年,中国医生在自己的工作中,正面临着越来越多的涉及人身安全的威胁,必须对医院暴力行为采取零容忍的态度。

一、我国暴力伤医事件的发展趋势及其共性

(一)我国暴力伤医事件的发展趋势

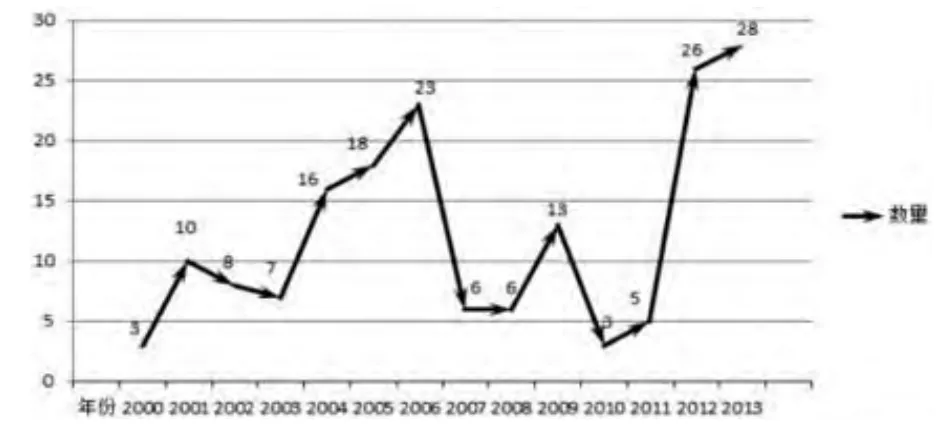

近年来,我国连续发生多起震惊全国的伤医事件,医务人员的执业环境不断恶化。2000~2013年我国暴力伤医事件数量大幅增加,事件的社会危害性极大,影响极其恶劣(见下图)。据相关报道的数据显示,十几年间,我国医务人员被杀事件共有11起。[1]

图 2000~2013年我国新闻报道影响较大的伤医事件次数

根据中国医院协会所完成的 《医院场所暴力伤医情况调研报告》(以下简作《报告》)显示,恶性暴力伤医事件愈演愈烈,主要呈现以下趋势:一是暴力伤医事件数量不断增加;二是事态范围扩大,群体围攻医院或者殴打医务人员现象经常发生;三是侵害行为情节恶劣,有些已构成刑事犯罪。

(二)暴力伤医事件的共性

分析已发生的暴力伤医事件,我们发现这些事件存在以下共性:

1.主体上的共性。

受害者职业身份鲜明,侵害者主要是患者及其家属。其中,受害者中有75%为一线医生,有25%为护士;侵害者中,患者家属占比高达60%,患者本人占30%,“职业医闹”占10%。

2.侵害地点的共性。

暴力伤医事件有85%发生在医院 (其中80%在三级甲等医院,20%在其他医院),有15%的事件发生在医务人员出诊地(患者家)或其他地点。

3.表现形式皆呈多样性。

侵害的表现形式主要有:侮辱、殴打医务人员,严重妨碍甚至阻止医务人员的正常工作;以暴力手段伤害医务人员,如用肢体捶打或者踢打伤害医务人员,或者用刀具刺伤医务人员;社会黑恶势力对医务人员进行打、砸等严重侵害行为;其他严重伤害医务人员的行为。[2]

二、暴力伤医事件中医务人员合法权益遭受侵害的主要表现

暴力伤医行为严重侵害了广大医务人员的人身安全,使医务人员的工作处在一种高危环境之中。

(一)医务人员的生命权遭受侵害

生命权是法律赋予人最基本的权利,是神圣不可侵犯的。在我国除了通过法律程序依法剥夺某些人的生命外,任何人不得剥夺他人的生命。自2000年至今发生的近百起暴力伤医案件中,共有11名医护人员不幸身亡;在暴力杀医案中,医务人员多是被冲动的患者(或其家属)残忍杀害(有的甚至被连捅十几刀)。保护医务人员的生命权已迫在眉睫。

(二)医务人员的身体健康权遭受侵害

公民的健康是其行使法律赋予公民权利的基础。公民的身体健康遭到损害,必定不能行使其他权利;这不仅给公民造成严重的痛苦,而且会破坏稳定的社会秩序。医务人员同样享有身体健康权。在暴力伤医事件中,患者及其家属或其组织的人员往往是不分青红皂白就殴打或用刀具刺伤医务人员,有不少无辜的医务人员被打(刺)成了重伤,甚至有的成了植物人,再也不能站在手术台上。

(三)医务人员的名誉权遭受侵害

“名誉权”是公民依法所享有的对自己所获得的客观社会评价、排除他人侵害的权利。我国法律明确规定禁止对公民进行侮辱、诽谤和诬告陷害。在实践中,患者及其家属在实施暴力行为时经常伴随有威胁、侮辱、诽谤等行为,甚至强迫医务人员下跪。这在侵犯医务人员健康权的同时,严重侵害了其名誉权,对其生活和工作产生了极其恶劣的影响。据调查显示,有96%的医务人员都曾遭到过患者及其家属的辱骂。[3]

三、医务人员权益保护的法治缺失

要想在最大程度上保护医务人员的合法权益,使医务人员摆脱现在高危的执业环境安心工作,法治是最好的选择。然而,目前我国在法律运行环节上,对医务人员合法权益的保护存在诸多缺失。

(一)立法的不完善

我国现有的法律,如《民法通则》《侵权责任法》《执业医师法》等虽对医务人员的权利作出了相应的规定,但是与法律规定的医务人员所应承担的义务相比,法律规定的医务人员的权利偏少,医务人员的权利义务不对等。如在《侵权责任法》中,只有第六十四条原则性地提出医疗机构及其医务人员的合法权益受法律保护,其余的法条均是规定医务人员应承担的义务或责任。在《执业医师法》这一专门规范医务人员在执业过程中享有的权利和承担的义务的法律中,除第二十一条第五项和第四十条明确规定保护医务人员人身安全外,其余各法条均是规定医务人员应承担的义务。同时,我国法律对医务人员所享有的权利都是作原则性的规定,不具有可操作性。

(二)对暴力伤医的执法力度不够

通过分析恶性伤医事件的后续处理情况,我们发现对于伤医行为的制止不够及时果断与执法机关在事件中履行其职责不力有关。如在福建南平第一医院伤医事件中,在侵害行为人打砸南平市第一医院时,医院就立即向110报警。公安人员到达南平市第一医院时却接到其上级“待命”的命令;当被刀捅伤的医务人员倒地的时候,公安人员得到的命令还是“待命”。在实践中,执法机关时常把聚众伤医案件与一般的医疗纠纷相混淆,一律把“医疗纠纷自行解决”作为借口而拒绝干预。为了加强医疗机构与公安机关之间的联系,有效解决这一问题,卫生部和公安部于2012年3月联合发出《关于维护医疗机构秩序的通告》,该通告在一定程度上制止了暴力伤医案的发生。但该通告仅有8条,对伤医行为的处理又是较为原则和抽象,缺少可操作性。

(三)缺乏对涉医犯罪行为进行定罪量刑的法律依据

以救死扶伤为己任的医方本应受人尊敬,但是现在却处于一种随时可能被患者家属围攻的状态。[4]在暴力伤医事件频发的背景下,为了依法惩处涉医违法犯罪,维护正常医疗秩序,2014年4月24日,最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部、国家卫生和计划生育委员会等五部委联合制定了 《关于依法惩处涉医违法犯罪维护正常医疗秩序的意见》(以下简作《意见》)。该《意见》指出,对于暴力伤医、杀医等违法犯罪行为,法院应在全面查明案件事实的基础上依法准确定罪量刑,对于犯罪手段残忍、主观恶性深、人身危险性大的被告人或者社会影响恶劣的涉医犯罪行为,要依法从严惩处。[5]

虽然《意见》对司法机关在惩处伤医或者杀医犯罪嫌疑人时适用何种法律具有指导意义,但其只是部门规章,效力等级较低,不能作为法院对涉医犯罪行为进行定罪量刑的法律依据 (只能作为参考);法院在审理伤医案时,只能按照我国现有刑法条文规定进行定罪量刑。

(四)民众法律意识淡薄

从伤医案可以看出,我国部分患者及其家属法律意识淡薄,其没有意识到伤医行为违反了民事、行政、刑事法律,不仅不能解决纠纷而且使纠纷更加复杂,自己的合法权益更加不可能在短时间内得以维护。同时,在伤医案中医务人员的一味忍让,也反映出其法律意识淡薄。可见,提高全社会的法律意识迫在眉睫。

四、加强医务人员权益保护的法律建议

(一)完善保护医务人员权益的相关立法

医疗行为是一种高风险行为,即使医护人员施行了正确的治疗方法,也未必可以获得理想的疗效,甚至有可能发生并发症或医疗意外,产生医患矛盾,引发伤医事件。医疗行为的高风险性、高技术性和复杂性决定了医疗纠纷的不可避免性,故需要对医务人员进行特殊的保护。笔者建议在《执业医师法》《护士条例》等专门针对医务人员制定的特别法中增加法条,对医务人员权利如名誉权、生命权、身体健康权等的保护予以明确的规定;同时,在《侵权责任法》中增加法条,对侵害医务人员权益所应承担的法律责任作出明确的规定。

(二)加大对伤医案件的执法力度

在实践中,执法机关往往因为其无法在短时间内判断医疗纠纷中双方是非问题,而选择消极不作为的观望态度。[6]笔者认为,这是执法机关认识上的误区。事实上,不管医院对患者的诊疗活动是否构成医疗侵权,均不影响执法机关对伤医行为的处罚。执法机关应加大对伤医案件的执法力度,在接到报警后,应立即赶到现场果断采取措施解散聚集的群众,对患者进行调解,对聚众伤医行为依据法律进行处罚,阻止事件的进一步恶化。[7]

(三)把伤医行为作为法定量刑情节

暴力伤医行为违法情节有轻有重,轻的可由《治安管理处罚条例》加以处罚,情节严重触犯了《刑法》的,交由《刑法》规范。伤医行为具有非常严重的社会危害性,对伤医犯罪应该从重处罚。笔者建议,如《意见》施行效果显著,应将其上升到法律层面,补充到我国《刑法》中,把伤医行为作为从重处罚的法定量刑情节,使我国的定罪量刑体系更加完备,更加适应社会形势。

(四)增强全社会法律意识

守法不仅是遵守法律规定,而且是要把法律作为行动的指引。对患方来说,在保护自己合法权益的同时,应尊重医务人员的合法权益;不滥用自己权利,不参与到聚众伤医等恶性事件中去。对医务人员来说,除了要了解自己有哪些合法权益,学会保护自己的权利、维护医务工作者的尊严、树立法律的权威外,还应通过多种方法和形式,宣传医患双方各自的权利义务,引导患者通过正确途径合理、合法地解决医疗纠纷。

[1]谢小丽.“医闹”冷暴力索赔现象的法律分析[J].法治,2011(4):96-97.

[2]金忠山,姚小飞.“医闹”频发的体制原因及刑事政策把握[J].法制与社会,2011(3):179-180.

[3]贾晓莉,周洪柱,赵越,等.2003-2012年全国医院场所暴力伤医情况调查研究[J].中国医院,2014,18(3):3.

[4]浙江省宁波市中级人民法院民一庭课题组.侵权责任法实施以来医疗纠纷案件审理情况报告 [J].人民司法,2013(9):77-82.

[5]庄庆鸿,俞积.暴力袭医多发医生安全令人担忧[J].安全与健康,2013(12):14-15.

[6]向彦.浅谈医生的权利[J].法治在线,2013(5):44-45.

[7]张雨,武亚莉.暴力伤医:后续进展比事件更应受关注[J].医师之家,2013(3):13-16.