城市设计:欧洲80年代城市规划转型期的新兴价值观——米歇尔·特瑞普教授《城市设计——理论和实践》

2015-07-25张亚津ZHANGYajinWANGQian

张亚津 王 骞 ZHANG Yajin, WANG Qian

城市设计:欧洲80年代城市规划转型期的新兴价值观——米歇尔·特瑞普教授《城市设计——理论和实践》

张亚津 王 骞 ZHANG Yajin, WANG Qian

摘 要近期,笔者参与翻译了德国米歇尔·特瑞普(Michael Trieb)教授的著作《城市设计——理论和实践》。德国的城市扩张在20世纪70年代逐步乏力,城市更新与历史城市品质的提升日益受到重视。在此背景下,城市设计学派的价值开始逐步被城市学界与实践领域认知。在这一时期,美国涌现出了凯文·林奇(Kevin Lynch)、克里斯托弗·亚历山大(Christopher Alexander)等重要城市设计先锋学者。而在欧洲同期,城市设计理论也得到了快速发展,代表者之一的米歇尔·特瑞普(Michael Trieb)的著作《城市设计——理论和实践》(Urban Planning: Theory and Practice),及其之后历史城市更新导则的系列设计工作,均发源于这一趋势。米歇尔·特瑞普(Michael Trieb)在人本主义和重视心理体验这一认识论视角下,联系了心理学研究和城市设计,发展出了相应的城市设计理论体系,强调城市环境的个体性、生动性、整体性和多样性等心理品质,并形成了多种规范城市建筑设计、空间形态、城市天际线等要素的实践手段。

关键词城市设计;体验环境;城市形态;城市体验;城市意象;风貌导则

张亚津, 王骞. 城市设计:欧洲80年代城市规划转型期的新兴价值观——米歇尔·特瑞普教授《城市设计——理论和实践》[J]. 西部人居环境学刊, 2015, 30(05): 41-46.

1 使命的转移:自数量向质量的价值标准变化

德国城市在二战后面临紧切的建设任务,经济亟需发展恢复,城市和住宅也需大量建设。在经济实用的指导思路下,西德开始加快城市重建和扩张。重视经济和功能的规划设计思路一时盛行,这一趋势一直延续到20世纪60—70年代。当时的建设方式虽满足了经济和社会需要,但也造成了众多的问题:城市丧失了特征和美感,公共空间现代而无生气。人们开始重视城市空间的环境品质,学界也开始转向,因而出现众多城市设计方面的重要研究。米歇尔·特瑞普(Michael Trieb)教授的《城市设计——理论和实践》(Urban Design: Theory and Practice)正是其中之一。“在当今的城市规划中,我们所面临的最为关键的使命,便是利用经济和社会结构转型的契机,让现存的城市结构重归于秩序之中……我们能以长远的目光规整它们的造型、重建它们的秩序,好让它们变得更加人性、为居民提供更加生动的体验。”[1]

张亚津: 德国ISA意厦国际设计集团,德国斯图加特大学城市规划学博士,德国注册建筑师、注册规划师,yjzhang@isa-design.cn

王 骞( 通讯作者):德国ISA意厦国际设计集团,qianwang.cn@gmail.com

这本书在20世纪70年代出版后,一直到40多年后的今天,仍是德国高校城市设计方面的推荐书籍,其奠定的理论框架被应用到同一时期大量的历史城市更新中,成为城市设计重要指导图则“城市风貌规划(Stadtbildplanung)”的范本。特瑞普教授本人结合这一理论研究成果,进行了大量城市设计的实践工作,包括德国3个世界文化遗产城市与60多个历史城市风貌指导导则的制定与长期咨询。这本著作分为理论和实践两部分,本文摘录其部分内容,结合世界文化遗产城市施特拉尔松(Stralsund)历史城区城市风貌规划,来回顾城市设计思潮在20世纪80年代末至90年代在欧洲大陆这一特殊阶段的多样化形式与重要成果。

2 关注的转移:自物理特性向心理影响的新视野

现代主义初期的英雄崇拜与英国战后第一代新城的成功,确实曾经形成规划师与“蓝图”的神圣性。彼得·霍尔爵士(Sir Peter Geoffrey Hall)评价这一时代:“这将是一种有序的等级制度……在这个系统中,一切决定于规划,而规划由专家‘客观’地形成,人民只是在由谁去执行它这个问题上拥有发言权。”[2]

在这一背景下,可以理解特瑞普教授这一观点的重要意义:城市设计这一学科应该奉行的准则是以人为本,“我们今日所奉行的准则,不再是要求人适应于环境,而是以环境适应于人。人对于环境的要求是理性的——狭义而言它是功能性的,广义而言却也是感性和智性的。”[1]城市设计需要关注的正是城市空间给人们带来的心理效应。在这一主旨下,给出了城市设计的范畴:“以这个论题为鉴,也就可以勾勒出城市设计在认知与操作中的范畴——它以考量由城市规划决定的城市环境造型对于人们心智的影响为已任。”[1]

应当注意的是,这一范畴相较于日后城市设计的综合化和泛化,关心的侧重点是设计层面和心理层面。特瑞普教授曾在德国和凯文·林奇(Kevin Lynch)对城市设计进行过讨论,凯文·林奇认为城市设计(Urban Design)这一概念对应的内容日益泛化,原初的关注点其实应是设计层面,设计对实践的影响是本质性的,作为一个城市规划实践者,特瑞普教授深深地赞同这一点①。

3 城市设计:为群体构建的心智体验地图

作为人本主义者,特瑞普教授将理论的关注层面放到了人的心理体验上面,这一从人学视角延伸而出的关注点正是其研究独特和富有价值之处:“倘若我们将城市设计定义为城市规划之下、以满足人们在城市环境中的行为方式、需求和愿景为目标的学科,倘若我们鉴于城市的无形作用(尤其是在城市规划中,用途、显像和意义给我们带来的心理影响)而将城市设计视作‘市民的维护者’,那么任何城市设计理论,都应当以人经验环境的方式为基础。因此,任何城市规划的研究,都应当以探究对人在城市环境中的行为举止有所影响的要素为出发点。”[1]

从这里开始,引出了全书最重要的理念特征:体验型环境,也即区分物理环境和人实际体验的环境这一原则:“城市设计,是站在人的立场上规划城市环境。倘若我们这样定义城市设计,便可以引出本书至为根本的论点——城市居民对环境作出的行为和反应,并不基于客观实存的环境、而是基于他们所体验到的环境;而这两种环境的概念之间有着天壤之别②。……所谓体验环境,正是在这种实存环境与主观观念的彼此交会中形成的、个体对环境的心理表象(Vorstellung)。”[3]

由此所形成的表象(Vorstellung)是一个心理学概念,可理解为人的心智对外部世界形成的一个再呈现和设想。不同于惯常对环境的物质构成和形态的讨论,特瑞普同时考察的是人的心理体验中的环境。类似于林奇基于拓扑心理学和城市形态研究,形成了对心智地图的关注,将研究关注的层面从物理的实体环境扩展到了人的心智中形成的心理环境,将关心的重点放到了物我交汇之处,而不是单一一极。

在这一侧重点下,城市设计是一个多维度的工作:“城市设计是一个涵括了科学知识、艺术经验和社会政治价值观在内的复杂领域。”[1]正因为城市设计具备多维度和跨学科的特征,建立一种综合性理论框架的是必要的:“在城市设计的领域之中,各具意义的个别研究早已不计其数,然而时至今日,仍没有人尝试过站在理论的高度对这些研究加以审视,以解释个别研究结果之间的特定关联,并借此重新认识这些研究之间的关系。”[1]

4 城市设计理论框架的三层面:静态、动态与意象

经过对凯文·林奇(Kevin Lynch)、君特·尼奇克(Güther Nitschke)和菲利普·提尔(Philipp Thiel)对环境定义的考察,以及各种不同空间定义的梳理,特瑞普教授进一步给出了三个环境层面,并且进一步引申出了城市设计理论框架的三个基本层面:城市形态、城市体验、城市意象(图1)。

4.1 层面一:城市形态(Stadtgestaltung)

“我们可以将城市形态描述为一个实存环境,它涵括了所有在有意无意间可能与我们发生关联的环境元素。城市形态与感知主体并无关联——对于它的功能属性,我们在很大程度上可以不带价值判断地进行描述;而对于它的物理—数学属性,我们也能加以客观的计量和归类。因此,城市形态包括了人们周围所有可见和不可见的现实。”[1]

可见,城市形态对应的是城市的物理实体及其相应的功能和活动。在详细结构图中,特瑞普教授指出,它的三个组成部分:自然环境层面(地形山体、水系、绿化、气候等);城市功能(土地使用、交通体系、社会结构);建筑层面(建筑构筑物、建筑类型、高度体量、机理等)。这些形态要素是可规范的、可表达的,是规划设计师与社会交流中的设计、规范、交流要素。

城市设计的要素本身的集合,构成了静态城市设计,城市设计的工作与表述层级。

4.2 层面二:城市体验(Stadterscheinung)

“城市体验,是城市形态中观者可以感知到的部分,它因观者各不相同的感知能力而异。它是由三维空间中散布的潜在既定信息(中被激活的部分)构成的有效事件场。就此而言,城市体验有着某种跨主体的客观性。”[1]

图1 城市设计理论框架Fig.1 urban design theory structure

其中特瑞普教授提出了跨主体这一概念,这一概念使得对主体心理体验的研究得以可能。

“而在城市体验的层面上,当几名观者站在同样的位置、以同等的感知条件、同等的感知能力和同等的感知意愿,以同样的方式感知到实存环境的某一部分,我们便将这种共同的感知称为跨主体的现实。”[1]

比如,在中心广场上的一座教堂本身属于城市形态这一层面,而人在通向广场的狭窄巷子中,看到教堂的一个侧面,那么在特定位置和视角下,公众普遍感知到的视像与情感影响(幽深、暗示、兴奋),就属于城市体验。

在详细结构图中,包括了空间序列、天际线、公共空间体系、公共活动活跃区域、视线廊道等要素。欧洲大量城市的品质来自于此。它们可表达、交流,对城市的感受品质有重要意义。

城市体验作为一个客体和主体互相交汇的中间层面,富有实际的操作和考察意义,是规划设计师在设计与形成规范中,进行内部检验的良好工具。反之,在古代欧洲城市地图和当代效果图中的鸟瞰视角,虽然可以看到整体的布局,但在城市体验的角度看,恰好缺少感知上的意义,因为人并不是在这个角度感知城市环境的。

城市设计的要素集合的真实感受,构成了动态城市设计,城市设计整体流动的体验,整体性的成效,是城市设计各种要素与城市人群真实的交流。

4.3 层面三:城市意象(Stadtimage)

“与体验环境中类似,每个个体对一座城市(或一个城区)的精神意象、表象和概念,都由他的个人记忆、关系与经验拼合而成。因此,对城区(以及不同城区之间相互关系)的精神意象总是因人而异。这种对实存环境的心理表象,是人与环境之间持续交互过程的结果。”[1]

凯文·林奇从拓扑心理学中引申出的“路径”“边界”“节点”等概念,正属于城市意象元素。城市意象作为心理学概念,更加抽象,涵盖更广。

“人们有心或无心的意图决定了他们观察环境的方式;人们基于这种观察方式,从物质现实中提炼所得的心理图式,我们便将之称为城市意象。作为个体对城市体验的精神与情感映像,城市意象是城市居民的‘意象现实’。而作为人与环境之间持续交互的产物,城市意象的层面既受到城市形态中文化、社会、功能和空间结构的影响,也取决于观者各不相同的生理、心理和智力特征。”[1]

同时特瑞普教授也认为城市意象也具备跨主体的客观性,这使得研究得以可能。

“我们甚至可以依照跨主体的集体表象,绘制出一个城区的表象地图,以呈现该城区的居民从实存环境中提取出来的心智映像。”[1]凯文·林奇就是借助个体对自身心理意象的自由勾勒,分析心理意象模式与要素,从而形成了城市设计理论的奠基。

在城市感受者脱离物理环境,脱离讨论语境后,城市文化、社群、形态所赋予感受者的整体意象,是城市设计无形的核心性成果。

5 城市设计的评价标准:个体心理感受的综合性品质

对于体验、意象的集体性非实体要素,特瑞普教授使用了一系列心理品质或效果对其加以表达:如个体性、支配性、重复性与特殊性、可识别性等特质。如针对空间序列,他分析道:“观者在他的行进路线上,经验了一系列的感官印象,我们称其为空间序列。而所谓视觉空间序列,便是行人在他穿街走巷的途中感知到的一连串图像。……由此,我们可以将重复元素和让人眼前一亮的特殊元素作为不同的空间序列品质加以分析——正是它们,使得一条‘路径’既保持了它的连续性,又不失为丰富多姿。倘若我们将这两种空间序列品质有意识地运用到规划之中,那么它们一定会为城市设计带来丰厚的果实。”[1]一条街道需要有一个整体性的面貌,一个统一的秩序,同时也需要一些特殊的元素,来带来惊喜的心理效果。在书中的第二部分设计实践中,进一步罗列了出明晰性、对比、独特性和生动性等品质,以及隔断、突显、紧缩、延伸等效果,结合已有城市空间和实践需要,体现这一理论在设计与实践层面的实用性。

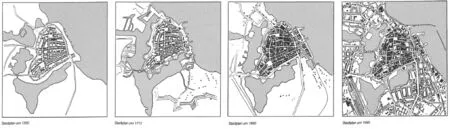

图2 施特拉尔松:700年历史传承与变迁的不变性要素:识别性Fig.2 Stralsund: invariable element of the continuity and change over a 700 year history : indentity

特瑞普教授这一城市意象的整体体系中,一方面注重客体的感知过程与成果,综合讨论了目标预设以及价值观等系列和主体相关的各式影响因子,在这些因子的作用下,城市体验在主体的心智中形成了个体化的环境表象,如在人散步过程中和急于寻路的过程中,形成的环境表象是不同的;另一方面,这些环境表象是可通过一些原型要素加以结构性的表达,城市规划设计者可以应用其工作、表达并加以规范。

这一分析体系深受行为主义心理学学派影响,例如库尔特·勒温(Kurt Lewm)的拓扑心理学。目标是通过系列原型要素,构成了个体针对某一环境形成的“心智地图”。针对人心智中形成的环境表象,利用主观理念描述和评价其特征,如意象品质(连续性、个性、多样性等特征)、环境意义(观者赋予环境的意义)、感知效果(在观者心中引发的情绪)。并借助整体系统,将目标预设以及各类意象品质,转化为实践中重要的城市设计目标——比如“导向性”和“个性”等,以及物质层面可规范工作的要素体系。

6 理论贡献和特殊性

整体而言,特瑞普的理论的特殊性在于以下三个方面。

(1)强调了以人的行为模式为本,注重人的心理体验。从环境心理学、拓扑心理学、感知心理学等多个学科出发,强调区分客观环境和体验环境,这一认识论视角颇具拓展性的价值。

(2)这一体系的三个基本层面,城市意象、城市体验和城市形态,拓展了凯文·林奇城市设计理论更为强调个人感官印象,难以辅助实践领域的限制。

城市意象要素相对抽象,形成与分析过程以心理导向性为主,令大量实践工作者难以适从;而城市形态(静态城市设计)层面囊括了城市设计工作者的日常工作要素,城市体验(动态城市设计)层面囊括了城市设计工作者的部分要素与城市设计感受的直观层面;从而为城市设计提供了较为清晰的工作层级与交流层级,并借助逻辑推演过程形成了实践者设计与检验的框架。

(3)城市设计的品质评估一直是一项空白。本研究为各层面的部分要素的品质形成提供了具有启发性的讨论,如空间序列品质、效用品质、显像品质、目标预设等,也可为进一步的实践提供了良好的理论指导框架。

这项从心理学出发的城市设计理论,是城市设计理论在实践界的一个重要尝试;而且这一理论框架也是开放的和可继续发展的。特瑞普教授1979年建立ISA意厦规划设计事务所,进行了大量实践认证,下文介绍的德国历史城市施特拉尔松中心城区更新项目(1991)即为其中一例,这一项目被德国州政府列为示范性项目,也是欧洲图形化城市设计导则的最早先例之一。出于篇幅,只介绍其中的部分内容。

7 案例介绍:世界遗产城市施特拉尔松市历史城区城市风貌规划③

汉莎城市施特拉尔松位于德国的北部,虽然在二战中经历了一些损坏和战后的不合理建设行为,中世纪城区今天还保留着主要的城市设计特征,也是这个城市景观体系的核心识别性。

20世纪90年代两德统一后,德国在大规模的城市更新改建中,开始逐步制定详细的规划设计,保证历史氛围的活性延续以及人居环境的塑造。针对这一历史城市,德国意厦规划设计事务所接受委托,为这座城市的内城更新制定城市风貌规划。

(1)依据详细的历史和现状分析,我们首先确定了施特拉尔松在700年历史传承与变迁中的“不变性”要素:城市的识别性内容所在(图2)。

(2)结合施特拉尔松现有问题:制定了4点整体性的原则,分别为:城市景观风貌独特性的延续和发展;加强和自然景观的联系;提升城市空间质量和生活质量;展现城市的历史,并且建立和当下的联系(图3)。

(3)具体到城市本身,需要保护以及谨慎地发展城市设计和地方建筑学的特征因素(自然地理位置、城市立面、城市平面、城市空间、建筑类型),使之符合城市景观风貌原则,并且形成一个新而实用的功能结构,提供符合现代要求的人居环境和生活质量。

图3 城市意象塑造的四项原则:历史、自然、生活品质和对城市的感知进一步加强Fig.3 four principles of city image design: history, nature and life quality and city to be experienced

首先在基本原则和战略研究的指导下, 通过系列的现状和历史分析,形成了城市意象的结构规划,其中对不同的区域、边界、路径和节点以及标志建筑进行了标注和定义;例如中心城区的三个中心区域及其内的空间节点。类似的意象结构及其相应的特征品质,作为一个城市设计的总体目标和结构由此得到确立(图4)。

在城市体验层面,给予城市空间、街道形态以及城市立面和城市天际线等方面的建议方案以及详细导则;这一层级空间指导内容同时形成最后一层级的城市形态要素具体要求:建筑高度、屋顶形式、立面

划分等等内容。

图4 城市总体结构Fig.4 overall urban structure

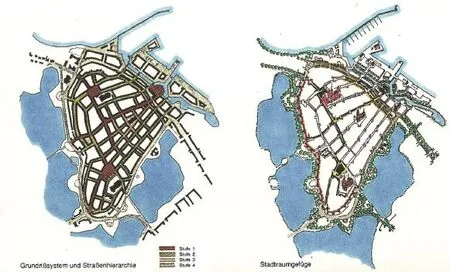

以城市空间系统和街道等级、城市空间结构规划为例,可以看到对空间序列核心要素的营造,使其既具备整体性,也具备生动性(图5)。

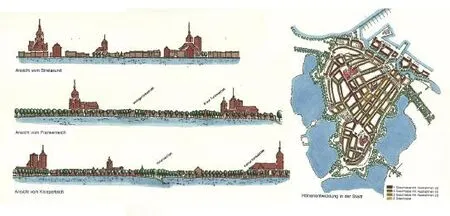

对城市天际线的控制:一方面需要注重天际线的统一性,控制普通建筑的高度层次;同时展示地标建筑的轮廓和特征,以塑造其生动性;并且结合了自然的天体和绿色景观,形成前中后三个层次。最终借助建筑高度、地标性效果、屋顶形式等实际要素进行控制(图6)。

图5 城市意象:城市空间系统和城市空间结构规划Fig.5 city image: urban space systems and urban spatial structure planning

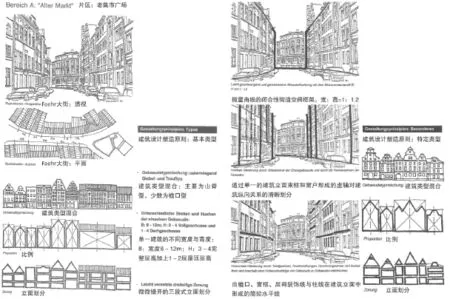

对于重要街道,多个连续的建筑构成了建筑序列,建筑序列也是构成街道空间的重要部分,为了保证建筑序列的统一性以及多样性这一殊为重要的序列品质,对此也进行了详细规定(图7)。

作为组成城市形态重要的元素,城市建筑单体要素也需要详细的指导和控制,一方面需要保护已有的历史建筑,另一方面,新建建筑也需要延续和更新现有的建筑风格,同时具备现代品质。需要在分析和类型研究的基础上,针对历史城区的建筑设计,制定整体性建筑设计导则。可看到其中某类型建筑的具体特征规定(图8)。

汉萨城市施特拉尔松的城市景观规划以上报参议院的议案为最终版本,包括城市控制性规划、文字导则以及相关的高度和体量控制等具有法定规划效力的图纸。在三十年后我们的回访中,施特拉尔松中心城区得到了良好的保护,直到今天仍然没有高层建筑,列为德国UNESCO整体保护历史城市之一。这是德国历史文化遗产的瑰宝,也是德国城市风貌规划与设计图则在规划实践领域中贯彻的成功证明。

图6 城市体验:建筑高度控制和天际线控制Fig.6 city experience: building height control and skyline control

注释:

① 2015年6月与特瑞普本人的访谈。

② 原书注:对客观存在和主观经验的环境之间的根本差异,Harald和Margaret Sprout曾做过详尽的研究。“就人们所作的决定而言……它只和人们……如何看待这片场域(也即环境,作者注)相关,而同它的实在无涉。”

③ Stadtabauatelier: Hansestadt Stralsund-Stadtbildplanung, 1991(内部资料)。

图7 城市体验:街道空间序列分析、建筑的划分和比例Fig.7 city experience: analysis of urban space: building succession, structure and proportion

图8 城市形态:建筑单体的设计建议Fig.8 city form: design guidelines for individual building types

参考文献:

[1] Trieb M. Stadtgestaltung-Theorie und Praxis[M]. Düsseldorf: Birkhäuser, 1974.

[2] Hall P. Cities of Tomorrow[M]. Cambridge: Basil Blackwell, 1989.

[3] Sprout M H. Ökologie Mensch-Umwelt [M]. München: Goldmann, 1971.

[4] Lynch K. Das Bild der Stadt[M]. Basel: Birkhäuser, 1965.

[5] Albers G. Entwicklungslinien im Städtebau[M]. Düsseldorf: Birkhäuser, 1975.

[6] Markelin A, Trieb M. Mensch und Stadtgestalt[M], Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, 1974.

[7] Peters P. Stadt für Menschen[M], München: Georg D.W. Callwey München, 1973.

[8] Trieb M. Ziele der Stadtgestaltung[J]. Stadtbauwelt, 1972, 35.

[9] Sieverts T. Beiträge zur Stadtgestaltung [J]. Stadtbauwelt, 1965, 6.

[10] 李先逵. 城市文化的寻根与创新[J]. 西部人居环境学刊, 2015, 30(01): 1-6.

图片来源:

图1-8: Stadtabauatelier: Hansestadt Stralsund-Stadtbildplanung, 1991(内部资料)

(编辑:苏小亨)

中图分类号TU984

文献标识码B

文 章 编 号2095-6304(2015)05-0041-06

DOI:10.13791/j.cnki.hsfwest.20150507

作者简介

收稿日期:2015-09-02

Urban Design: Emerging Values in the Urban Planning Transition of Europe in the 1980s —Urban Planning: Theory and Practice by Professor Michael Trieb

Abstract:Recently, the author has been involved in the translation of the book Urban Design: Theory and Practice by Professor Michael Trieb. In 1970s, the urban sprawl has slowed down in Germany. The urban renewal and qualities of historical cities have attracted public attention. In this context, the value of urban design school has been gradually cognized by the urban design academy and practice field. Famous urban design pioneer scholars appear in America such as Kevin Lynch and Christopher Alexander; in the same period, the urban design theory has also been rapidly developed in Europe, one of the representatives—Michael Trieb—with his book Urban Design: Theory and Practice and other series of design works following urban renewal guidelines are originated from this trend. Under the perceptual view of humanism and psychological experience, Mr. Trieb has combined the psychological research with urban design and developed a corresponding system of urban design theory, emphasizing the psychological qualities of urban environment such as individuality, vitality, integrity and diversity, forming standardized practice methods, such as architectural design, spatial pattern, city skyline and other elements.

Keywords:Urban Design; Environment Experience; City Form; City Experience; City Image; Design Guideline