CT与MRI在晚期肝泡型包虫病离体肝切除自体肝移植中的应用

2015-07-18孙艳秋张永海汪静静张庆欣

孙艳秋 张永海 杨 梅 汪静静 张庆欣

CT与MRI在晚期肝泡型包虫病离体肝切除自体肝移植中的应用

孙艳秋 张永海 杨 梅 汪静静 张庆欣

棘球蚴病,肝;肝切除术;肝移植;移植,自体;体层摄影术,螺旋计算机;磁共振成像

包虫病为青海省的常见病、多发病,未行治疗的包虫患者5年死亡率高达90%[1],包虫病灶切除率仅为20%~40%[2],晚期肝泡型包虫病只能行肝脏移植。离体肝切除自体肝移植手术(liver donor liver transplantation,LDLT)是近年来一项新的手术方法,该方法在体外分离患者的病变肝脏与正常肝脏,然后将残余的正常肝组织重新移植到患者体内。虽然手术技术难度大、风险高,但是该手术不需供体肝,无排斥反应,成活率高,可行性强。手术是否成功很大程度上取决于活体肝移植术前供体评估[3],要求术前准确判断病灶累及范围,以评估能否进行该手术。肝脏CT影像能解读分析及3D显示肝脏和肝段血管,对肝静脉及腔静脉显影良好[4]。MRI可以多方位、三维立体地显示病灶侵犯范围及胆道系统。本研究探讨了CT结合MRI在晚期肝泡型包虫病离体肝切除自体肝移植中的应用,为临床术前及术后的诊断提供依据。

1 资料与方法

1.1 研究对象 搜集2013年5月22日—2014年5月29日青海省人民医院行离体肝切除自体肝移植的4例晚期肝泡型包虫病患者。其中男2例,女2例;年龄19~62岁。患者临床表现见表1。

1.2 手术方法 患者全身麻醉,采用右上腹部“L”形切口入腹,探查包虫位置,4例患者均为第一、二肝门及下腔静脉等部位受侵犯,行肝后下腔静脉人造血管移植同种异体肝静脉移植自体肝移植术,手术解剖第一、二肝门,分离泡肝病灶与右侧膈肌的粘连,离断肝周韧带,解剖肝十二指肠韧带,游离胆总管、肝动脉、胃十二指肠动脉、肝总动脉、门静脉,解剖第二肝门,于十二指肠上缘1 cm处断离胆总管,离断肝上、肝下下腔静脉、门静脉、肝固有动脉后,用人造血管重建下腔静脉交通,并将门静脉远端吻合在人造血管上,将肝脏移出体外。切除的肝脏标本立即由另一组手术成员用4℃威斯康星大学保存液 (University of Wisconsin solution,UW)通过门静脉行肝脏灌洗,然后在UW液中进行肝脏病灶完全切除,修剪肝脏,保留至少肝脏2段以上,称重均>600 g。

1.3 血管重建 拆除门静脉与下腔静脉的吻合口,将修剪好的自体肝植入,肝静脉与下腔静脉吻合,行肝动脉分叉以上部分与远端肝动脉的端端吻合,开放循环后,植入的肝脏断面仔细止血,肝管与胆总管吻合,检查有无活动性出血及胆汁漏。在胆管吻合处及残肝后各留置1根引流管。

1.4 仪器与方法

1.4.1 CT检查 采用GE LightSpeed 64 VCT扫描仪,Meorao双筒高压注射器。扫描参数:管电压120 kV,管电流580 mA,矩阵 512×512,层厚5 mm,螺距1.375。患者检查前禁食4 h以上,取仰卧位,肘静脉注入非离子型碘对比剂优维显80 ml,注射速度4 ml/s,分别于注射对比剂后30~35 s、55~60 s行动脉期和门静脉期扫描。

1.4.2 MRI检查 采用Siemens Skyra 3.0T MRI仪,采用体线圈。扫描参数:T2_haste_cor 序列:TR 1400 ms,TE 87 ms,层厚5 mm;T2_haste_fs_tra 序列:TR 1600 ms,TE 95 ms,层厚5 mm;ep2d_diff_b50_800 序列:TR 1500 ms,TE 58 ms,层厚5 mm;T1_vibe_opp_in_tra 序列:TR 3.9 ms,TE 1.23 ms,层厚3 mm,TE 15 ms,T2_SPACE_3D_MRCP 序列:TR 2400 ms,TE 695 ms,层厚1.5 mm;T1_vibe_fs_tra 序列:TR 4.3 ms,TE 1.89 ms,层厚3 mm,行横轴位、矢状位、冠状位扫描,矩阵256×256,于肘正中静脉注射钆喷酸葡胺0.2 mol/kg,注射速度2 ml/s,分别于注射对比剂后20 s、3~5 min行动脉期和延迟期扫描。

1.5 图像后处理 对CT扫描所得的原始图像数据进行最小薄层重组:层厚0.625 mm,间隔0.33 mm,重组图像传至ADW工作站。对采集的肝血管成像薄层图像数据分别进行肝动脉期和门静脉期血管三维重组,重组方法包括最大密度投影(MIP)、容积再现(VR)、多平面重组(MRP)。将MRI 3D_MRCP重组图像传至ADW 4.0工作站进行胆道三维重组,重组方法包括MIP、VR、MRP。

1.6 图像分析 由2名放射科主任医师对CT及MRI图像进行分析,意见不一致时协商统一。评价病灶发生的部位、累及肝段的范围、边界,观察和判断病灶对肝动脉、肝静脉、门静脉、下腔静脉、胆管侵犯的情况,并评估残存正常肝段。与手术科室医师沟通,如残存正常肝段达2个以上,且情况良好,即可行自体肝移植。

2 结果

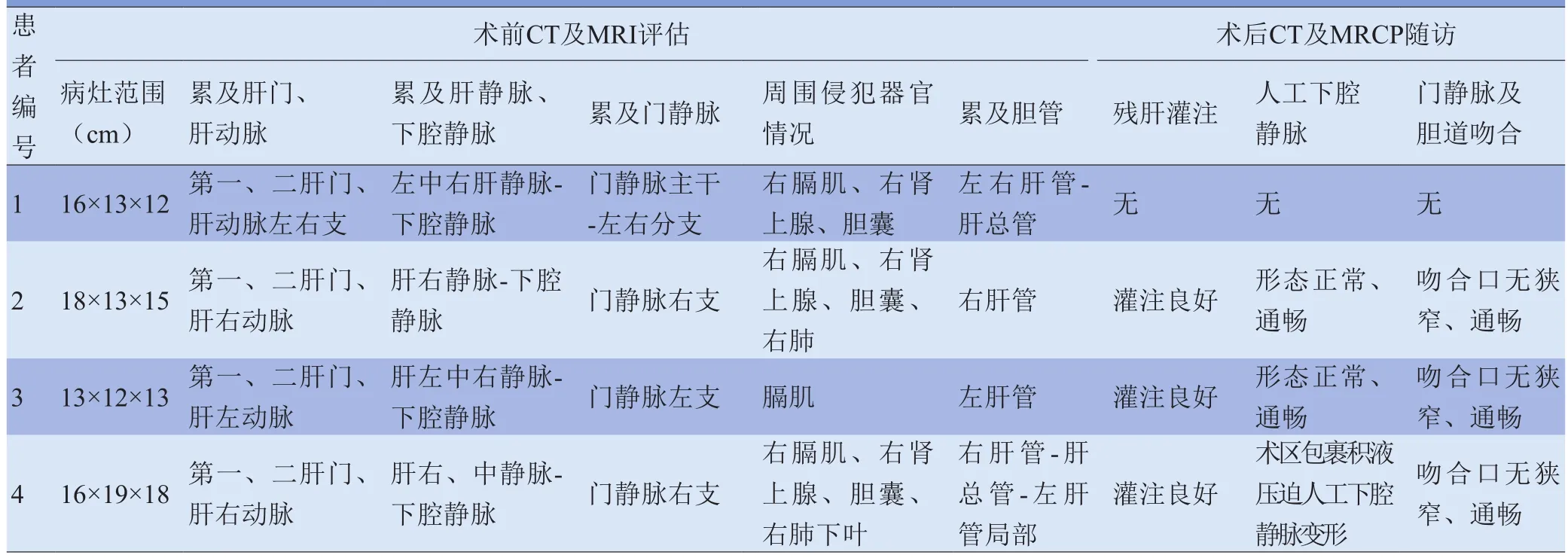

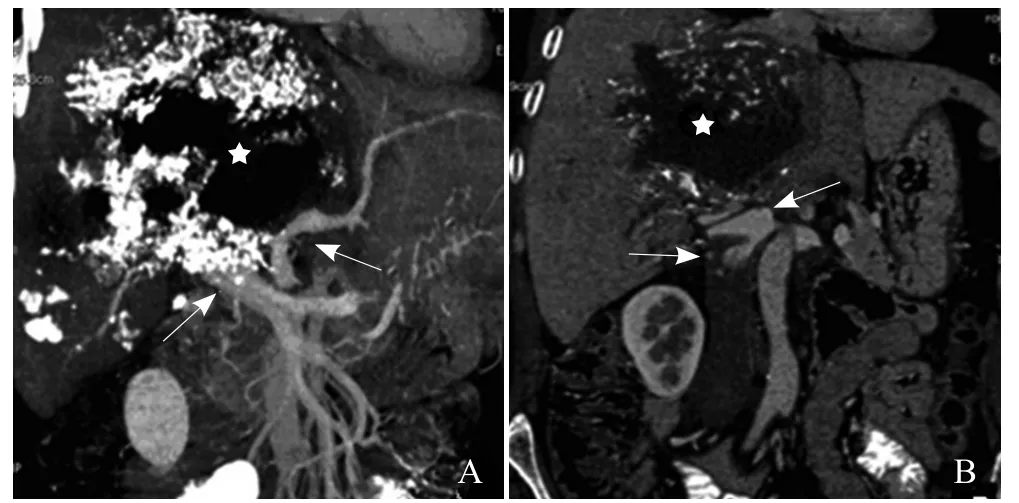

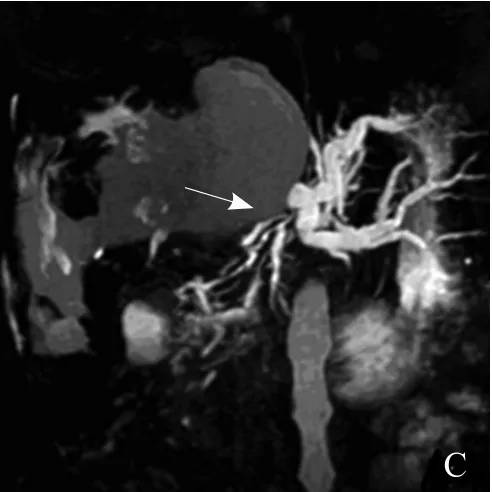

2.1 术前CT与MRI表现 4例患者CT及MRI图像示病灶累及范围均达5个肝段及以上,残存正常肝段为I~II段,所有患者病灶均侵犯下腔静脉、门静脉、肝静脉及部分肝管,其中3例病灶侵犯单侧肝动脉。所有患者均有周围器官侵犯,3例单侧肾上腺、胆囊及膈肌受侵犯,其中1例右肺下叶受累,均未见远处脏器转移。见表2及图1~3。

2.2 术后随访 1例术后死亡,其余患者术后CT 及MRI随访显示移植的肝脏组织灌注良好,未见残留、复发病灶;2例人工下腔静脉形态正常、管腔通畅,1例术区包裹积液压迫人工下腔静脉变形;门静脉及胆道吻合口未见狭窄、管腔通畅。见表2。

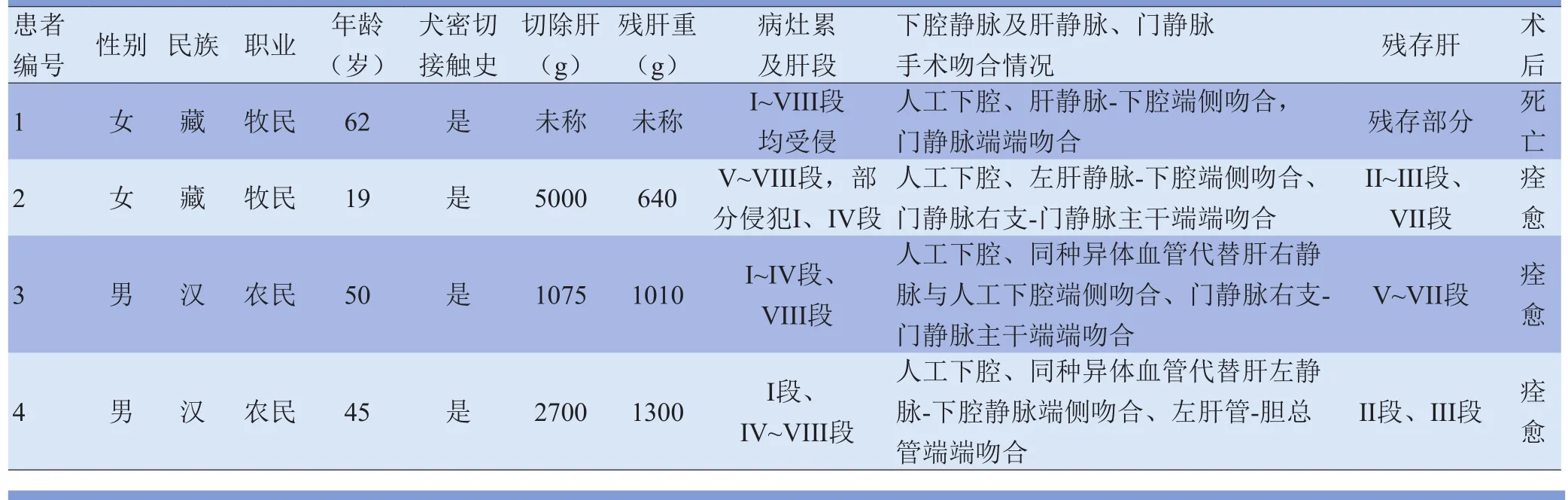

表1 4例晚期肝泡型包虫病患者的临床资料

表2 4例晚期肝泡型包虫患者术前及术后CT及MRI资料

3 讨论

3.1 晚期肝脏泡型包虫病的特点 肝包虫病首发于肝脏,其中泡型包虫病少见,呈侵袭性生长,晚期肝泡型包虫随虫体增大,常侵犯肝门静脉、肝静脉、肝动脉、下腔静脉、胆道系统及周围的相邻脏器,以右侧膈肌及肾上腺直接侵犯居多,远处脏器转移以脑转移居多。肝泡型包虫病预后极差,约90%的患者10年内相继死亡[5]。本组1例62岁女性患者,侵犯肝脏正中部位及所有主要肝内血管及分支,下腔静脉大范围包虫栓子形成,残存肝为左、右各1个肝段,需人工血管范围较大,吻合部位多,而且病灶侵犯胆管,导致淤胆型肝硬化病史多年,手术时间15 h,手术难度大、术中出血多,患者术后第2天死亡,术后未行CT及MRI检查。其余3例残存肝脏为相邻的2个以上肝段,手术顺利,术后均痊愈出院,3~6个月随访残肝、血管及胆管均无异常。

3.2 离体肝切除自体肝移植手术的术式、适应证和优势LDLT是指肝脏发生占位性病变时,采用常规方法切除困难,需在半离体或离体状况下低温灌注切除病灶,修复保留的肝脏后植入体内[5]。LDLT手术仅适用于复杂的良恶性、原发或继发的巨大中央型肝肿瘤或需重建肝内血管,或两者均存在的患者,一般的肝脏占位不需行该手术。而且自体肝移植不需要供体肝,无需等待肝源,手术适应证和时间选择灵活。与异体肝移植相比,无移植术后的排斥反应,不需免疫抑制剂,能够减少治疗费用与术后免疫抑制剂引起的并发症。

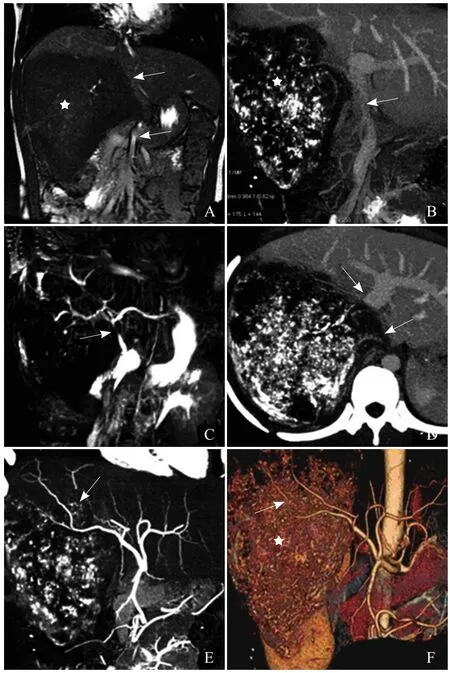

图1 女,62岁,肝泡型包虫病。CT血管成像示病灶侵犯第一、二肝门,肝脏各段均受侵,星号为病灶主体部分,仅残留部分II~III段、VIII段,肝动静脉及门静脉主干均受累,下腔静脉广泛受侵(箭,A、B);MRI 3D MRCP成像示左右肝管-肝总管受侵,左肝内胆管梗阻扩张(箭,C)

图2 女,19岁,肝泡型包虫病。MRI冠状位2D FIESTA图像示病灶累及肝脏范围及侵犯下腔静脉肝内段(箭,A);CTV图像示门静脉右支及下腔受侵(箭,B);3D MRCP图像示肝总管受侵,左叶肝内胆管梗阻扩张(箭,C);CT横断面图像示肝右静脉及下腔静脉受侵(箭,D);CTA图像示肝右动脉受侵(箭,E);VR图像示肝内动脉及病灶(箭,F);星号为病灶主体部分

3.3 CT及MRI在LDLT术前及术后应用的意义 本研究运用CT平扫加增强扫描以及MRI成像明确了晚期肝泡型包虫病的诊断并评估病灶累及的范围,通过ADW工作站重建原始图像,立体、直观地显示了病灶的形态、累及的肝段。术前通过重建三维图像实现了对拟切除肝脏体积及形态的判断、切口的定位以及剖面的设计。另外,在活体肝移植中,肝动脉、门静脉供血的重建、肝静脉、下腔静脉的回流、胆管的重建通畅是保证移植肝脏的存活以及防止术后并发症的必要条件。本研究通过CT平扫加增强扫描、CT血管成像以及2D及3D MRI胆道水成像有效地评估了血管及胆管的受侵情况以及膈肌与肾上腺的受累情况,为手术方案的制订、病情评估及预后判断提供了重要的帮助。何翼彪等[6]和Vuitton等[7]的研究报道了三维重建技术及MRI在肝脏移植中的重要价值,提出数字化三维重建技术及MRI对于LDLT和自体肝移植术前肝内管道及体积的评估有一定的应用价值,有助于外科医师对手术的理解,大大提高了手术的精准性。张金辉[3]的研究证实术前采用三维重建软件对供体肝脏进行个体化三维重建,测算肝脏体积、评估肝内管道以及进行虚拟手术,能够促进临床医师对肝脏空间结构的了解和对手术方案的评估,对于活体肝移植的术前评估有重要的临床意义。

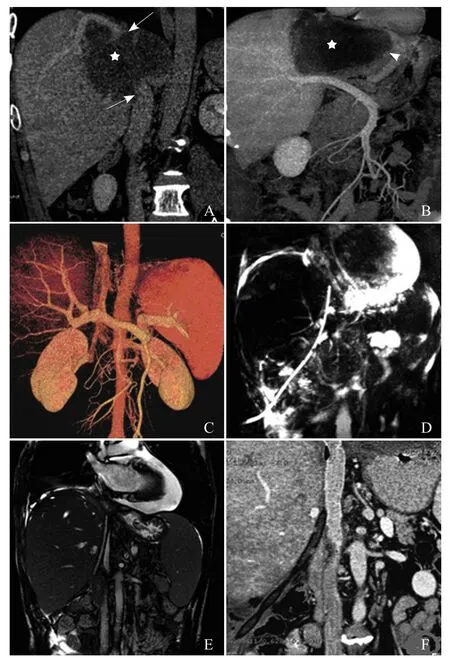

图3 男,50岁,肝泡型包虫病。CT冠状位肝静脉成像示肝三支静脉及下腔静脉肝内段均受侵(箭,A);门静脉成像示门静脉左支受侵,残余肝脏为V~VII段(箭,B);术后VR图像示残余移植肝脏外形饱满,肝内血管分布供血正常,吻合口正常(C);MRI冠状位2D FIESTA示肝脏信号均匀,血管走行自然(D);CT血管成像MIP示人工下腔静脉通畅,未见狭窄(E);3D MRCP成像示胆道未见扩张,引流管通畅(F);星号为病灶主体部分

本研究运用CT平扫加增强扫描、CT血管成像以及MRI、2D及3D MRCP成像,快速、精确、无创地显示血管与病变的关系,并对术前受累血管管径及长度进行测量,确定是否需人工血管或血管重建;清晰显示胆道受侵情况,明确侵犯范围及造成的胆道梗阻情况,对胆管进行术前观察、评估,为胆道的术后重建和吻合做了充分准备,为患者LDLT术前的诊断与手术评估提供了重要的依据,与既往研究结果相符[3,6-7]。

本组4例患者中1例死亡,3例LDLT术后行CT及MRI复查随访,结果提示CT及MRI能清晰显示残余肝脏的形态以及体积的变化,增强图像能直观显示残余肝脏灌注是否正常,血管成像能显示血管吻合口的通畅情况,并有效判断有无狭窄及其狭窄程度;人工重建血管可观察其血管是否通畅、有无纡曲、变形、血栓形成、狭窄及其狭窄程度等;胆道断层图像及后处理多平面图像能明确判断胆道吻合部位的狭窄及胆漏情况。本研究中对LDLT术前及术后CT及MRI征象的解读进一步证实了数字化影像技术在LDLT术前及术后的临床应用价值。

总之,CT结合MRI检查能明确晚期肝泡型包虫病的诊断并评估病灶累及的范围,同时能有效评估病灶对血管、胆管及周围脏器的侵犯情况,对于术后肝脏的灌注、人工血管通畅程度、有无狭窄及胆瘘等均能提供重要的评估作用,在晚期肝泡型包虫病离体肝切除自体肝移植手术中发挥了重要作用,为临床术前及术后评估提供了重要依据。

[1] Reuter S, Manfras B, Merkle M, et al. In vitro activities of itraconazole, methiazole, and nitazoxanide versus echinococcus multilocularis larvae. Antimicrob Agents Chemother, 2006, 50(9): 2966-2970.

[2] Polat KY, Balik AA, Celebi F. Hepatic alveolar echinococcosis: clinical report from an endemic region. Can J Surg, 2002, 45(6): 415-419.

[3] 张金辉. 数字医学技术在活体肝移植术前评估中的应用价值.中国实用外科杂志, 2013, 33(1): 35-37.

[4] 叶啟发, 钟自彪, 王彦峰, 等. 肝脏CT影像解读分析系统在规范肝移植技术中的临床应用. 中国普外基础与临床杂志, 2013, 20(8): 896-899.

[5] Koch S, Bresson-Hadni S, Miguet JP, et al. Experience of liver transplantation for incurable alveolar echinococcosis: a 45-case European collaborative report. Transplantation, 2003, 75(6): 856-863.

[6] 何翼彪, 赵晋明, 温浩. 三维重建技术在肝脏移植术前评估中的应用现状. 实用器官移植电子杂志, 2013, (2): 124-128.

[7] Vuitton DA, Bresson-Hadni S, Giraudoux P, et al. Alveolar echinococcosis: from an incurable rural disease to a controlled urban infection. Presse Med, 2010, 39(2): 216-230.

R445.2;R445.3

2014-12-11

2015-06-16

(本文编辑 冯 婕)

青海省人民医院影像科 青海西宁 810008

张永海 E-mail: yhzhang369@163.com

10.3969/j.issn.1005-5185.2015.08.012