从反法西斯勇士到诺奖得主

2015-07-13尹传红

尹传红

雅克·莫诺的一生极富传奇色彩。

因为热爱生命,当祖国和同胞遭受德国法西斯侵略者蹂躏时,他毅然决然地投身于抵抗运动,成为一名果敢英勇的战士;又因为热爱生命,他怀着极大的热忱和耐心,不懈地探求生命的奥秘,做出了彪炳于科学史册的杰出贡献。

当法西斯的铁蹄踏来

1940年的春天,刚满30岁的雅克·莫诺,一边在巴黎大学(索邦)教课,一边从事动物学方面的课题研究,同时为拿到博士学位做准备。

这一年5月,德国法西斯的铁蹄迅猛踏来,法国大部分地区相继沦陷。莫诺和他的老师安德烈·勒沃夫目睹侵略者暴行,义愤填膺。他们先后参加了抗击纳粹的法国抵抗组织。

起初莫诺从事的是一些地下报纸的发放工作。他的好友、著名作家阿尔贝·加缪(1957年诺贝尔文学奖获得者)匿名在《战斗报》上发表社论和随笔,号召广大读者积极采取行动,抵抗德国侵略者以及他们的法国合作者。这些地下报纸起到了很好的宣传、鼓舞作用。

莫诺一直期盼着能干些“大事”,更直接地参加对抗侵略者的行动,为此他把自己的妻子以假身份安置在巴黎以外的地方。他带人收集武器弹药,策划破坏德军的行动和给养,另外也发送传单和搜集情报。

做这些事常要冒很大风险,甚至会有生命危险。莫诺在好几位战友陆续被盖世太保发现和逮捕并遭到流放或处决后,不得不完全转入地下,躲进勒沃夫的实验室。有一阵子,他还把一些情报资料藏在了另一个实验室的长颈鹿标本中——它的腿骨是空心的。

对法西斯与日俱增的愤恨和对敌斗争经验的不断丰富,促使莫诺反复思考:如何进行程度更高也更为有效的抵抗运动?他决心放下意识形态的成见,走出冒险的一步,加入共产党第一次发起对德国人的武装暴动时所成立的一个组织——党的自由射手(FTP)。

有章有法的“双重生活”

表面上,莫诺过着跟以往没什么两样的生活。白天,他给学生上课或在实验室里从事专业研究;晚上,他通常跟一些年轻的音乐家在一起,演奏乐器,交流心得,还受邀担任了合唱团的指挥。

有一天,当国家音乐学院的学生们开始用德语排练巴赫的曲子时,莫诺提醒说:“不要忘记,在成为希特勒的语言之前,德语也是约翰·塞巴斯蒂安·巴赫的语言。”这番在当时可谓大胆犯忌的话,学生们心领神会,他们对莫诺的勇气和才能钦佩不已。

斗争在深入。莫诺受命负责招募受过军事训练的新成员,让他们训练和领导其他战斗人员。由此他在FTP获得了一个昵称“元帅”。其后不久,他又被委派为属于FTP的一个新的超大型抵抗组织—法国内部抵抗军(FFI)的代表。

FFI开展的工作卓有成效,它很快就成为盖世太保追查的头等目标。不断有人被捕,危险一步步向莫诺逼近。他发现,他的“双重生活”越来越难以为继了。为此他不得不在不同的地方住宿,还不断地更换化名,甚至化装出行,相关行动变得更为隐秘。

雅克·莫诺小传

雅克·莫诺(Jacques L.Monod,1910-1976),法国生物学家、哲学家、音乐家。1928年莫诺入巴黎大学生物系,1931年获科学学士学位,1934年任该校动物学助理教授,1941年获自然科学博士学位。第二次世界大战爆发后,莫诺参加了反法西斯的地下武装斗争,并在其中担任重要职务。

1945年战争结束后,莫诺成为预备队荣誉上校、荣誉军团骑士,荣获十字军功章和青铜星形勋章。1953年任巴斯德研究所细胞生物化学部主任(1971年任所长)。他与研究伙伴发现和阐明的调节基因、转录、操纵子、mRNA、调节蛋白等新概念,均成为后来分子生物学发展的重要基石。1965年,莫诺、弗朗索瓦·雅各布和安德烈·勒沃夫“因为他们关于酶和病毒合成中的遗传控制方面的发现”,获该年度诺贝尔生理学或医学奖。

表面上,莫诺过着跟以往没什么两样的生活。白天,他给学生上课或在实验室里从事专业研究;晚上,他通常跟一些年轻的音乐家在一起,演奏乐器,交流心得,还受邀担任了合唱团的指挥。

有一天,当国家音乐学院的学生们开始用德语排练巴赫的曲子时,莫诺提醒说:“不要忘记,在成为希特勒的语言之前,德语也是约翰·塞巴斯蒂安·巴赫的语言。”这番在当时可谓大胆犯忌的话,学生们心领神会,他们对莫诺的勇气和才能钦佩不已。

斗争在深入。莫诺受命负责招募受过军事训练的新成员,让他们训练和领导其他战斗人员。由此他在FTP获得了一个昵称“元帅”。其后不久,他又被委派为属于FTP的一个新的超大型抵抗组织—法国内部抵抗军(FFI)的代表。

FFI开展的工作卓有成效,它很快就成为盖世太保追查的头等目标。不断有人被捕,危险一步步向莫诺逼近。他发现,他的“双重生活”越来越难以为继了。为此他不得不在不同的地方住宿,还不断地更换化名,甚至化装出行,相关行动变得更为隐秘。

惊心动魄的一幕

因要紧急复印上千份宣传材料和文件,一天夜里,莫诺带着一名女助手,悄悄来到了实验室。他们从烧瓶上拔出两个大号橡胶塞,给复印机的四个脚做了“鞋子”。半夜时分,他们脱掉鞋子,带着油墨、蜡纸和两手提箱的纸张,偷偷溜进办公室,蹑手蹑脚地把机器搬到走廊,开始复印。黎明时工作完成后,他们再把机器搬回去,将材料、物件打包拉走。街上的警察所见,似乎只是一对正拖着箱子准备出门旅行的亲密情侣。

在对敌斗争中,莫诺表现出了非凡的见识和组织才能。他曾敦促和指导抵抗组织成员利用一种不易察觉的特殊方式破坏火车(例如用锥子在连接火车风管的管子上打眼),从而堵塞铁路。他还设置了一条秘密情报渠道,给盟军攻击德军提供参考:高优先级的破坏目标是弹药仓库、汽油和油料储存设施、战争物资的生产工厂;那些无法从地面破坏的设施则是空袭的目标。在盟军准备登陆时,他又负责安排接收空投武器、炸毁铁路和情报侦听等工作。

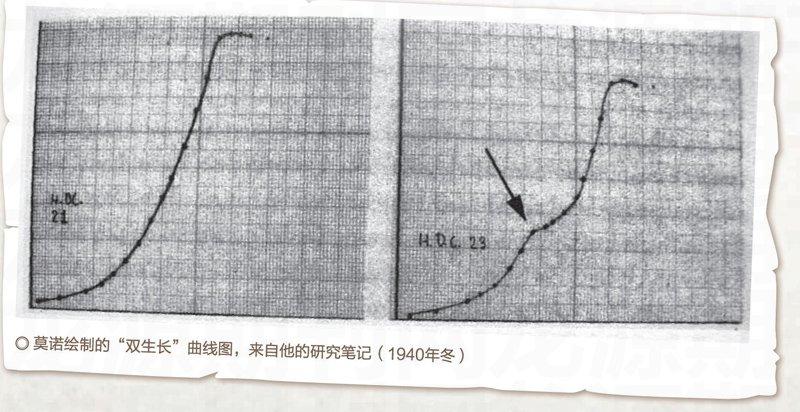

莫诺在紧张的对敌工作中依然没有放弃自己钟爱的科学研究。实际上,在巴黎沦陷的1940年年末,他就在研究细菌时发现了“二次生长”的现象:给细菌两种作为能量来源的糖类,它们会先消耗其中一种,再消耗另一种。于是他推测:细菌在利用另一种自己不喜欢的糖类之前,会先把自己最喜欢的糖类用光。这是为什么呢?对这一问题的思索,成了莫诺20年后取得重大成就的起点。

“突破”前夜的困惑

当第二次世界大战临近结束的时候,一门把生物学、化学和物理学融合在一起,从分子水平上研究生命现象的物质基础的学科——分子生物学,渐渐地有了一个雏形。当时科学家们已经认识到:生命的基本特征就是能够储存和传递信息,亦即遗传密码能够代代相传。他们将“承载遗传信息的最小单位”称为“基因”。可当时没人知道基因到底什么样,它“寄存”在哪里?也没人能够解释:分子如何携带遗传信息,以及这种信息是如何在分子水平上进行复制的。

生命科学方面的新进展让莫诺欣喜不已。战争结束后,他终于能够全身心地投入到科学研究之中了。他的老师勒沃夫邀他加盟自己在巴斯德研究所的微生物生理学系,任实验室负责人。

1950年,另一位反法西斯勇士、原来学外科医学的弗朗索瓦·雅各布,受兴趣驱使,带着伤残之躯,也“投奔”勒沃夫而来。思想活跃的雅各布善于钻研,又长于实验。他帮助勒沃夫用细菌接合方法分析研究溶原性噬菌体的遗传性,同时与莫诺合作研究蛋白质合成的遗传调节机制。莫诺把微生物学中酶适应的谜题与更复杂的生物体中细胞的差异问题联系起来,从而意识到,理解了微生物的基因是如何在特定条件下产生特定的酶,就有可能帮助我们理解基因作用的过程与细胞的辨别。

在做了关于细菌乳糖调控代谢的一系列实验之后,莫诺和雅各布大胆提出:应当另有一类不稳定的、寿命很短的RNA(核糖核酸),把遗传物质从DNA传递到核糖体上去,并在那里与核糖体结合,指导核糖体合成蛋白质。他们将这类担负信使作用的RNA称为信使RNA(mRNA)。后来证明,mRNA确实是遗传信息的中间载体、蛋白质合成的真正模板。mRNA的存在确定之后,破译遗传密码等一系列分子生物学的重大发现接踵而至。

1965年,莫诺、雅各布和勒沃夫“因为他们关于酶和病毒合成中的遗传控制方面的发现”,被授予该年度的诺贝尔生理学或医学奖。他们在科学研究中的亲密合作关系和在反法西斯斗争中的英勇表现,也在科学界传为佳话。

基因研究的突破

1944年,美国生物学家奥斯沃德·艾弗里及其同事通过细菌转化实验证实:脱氧核糖核酸(DNA)是细胞中的一种遗传物质,它在决定遗传性状上扮演着主要角色。进一步的研究表明:所有的生物都包含DNA分子,即储存制造蛋白质的遗传指令分子。1953年,美国生物学家詹姆斯·沃森和英国物理学家弗朗西斯·克里克揭示了DNA的双螺旋结构,人们逐渐明确了基因的本质,即基因是具有遗传效应的DNA片段。

雅克·莫诺论科学与社会

当客观性、真理和正义受到损害的时候,科学家有责任提出并捍卫自己的观点。

外行总想知道基础科学家的工作有什么实际应用,我认为他们误解了基础科学的作用,这是现代社会的通病:人们认为科学必须得到应用并能够创造技术,而实际上技术和应用只是科学的副产品。我认为科学最重要的成果是改变人与自然的关系,或者改变人类看待自己在宇宙中的位置的方式。

天文学是最不实用的科学,你或许会认为它根本无法应用到现实生活中……但它很有可能是最重要的科学,因为比起其他学科,它更能从根本上改变人的世界观。

科学和技术塑造了我们整个社会,但更重要的是创造了我们观察和看待宇宙的新理念和价值观。

那种希望理解我们的生存意义的冲动与痛苦、将存在合理化和公正化的要求,仍然是人类精神最强大的驱动力……