基于语料库人教版基础教育阶段英语教材的词汇衔接研究

2015-07-04广州市第十三中学李咏欣夏少伟

广州市第十三中学 李咏欣 夏少伟

华南师范大学 吴嘉慧 黄楚华 方思颖

一、研究背景

2011年颁布的《全日制义务教育英语课程标准》与2003年颁布的《普通高中英语课程标准》形成了基础教育阶段一条龙的课程体系。然而,现实中基础教育的英语教材衔接情况却不尽人意,如果处理不好中小学衔接的问题,将对学生的英语学生产生不利影响(陈琳,2011)。

目前,已有的基础教育英语衔接问题的相关研究主要关注三方面,一为没有限定教材广泛地从教材各个角度来谈。二为主要针对教学角度来谈现今初、高中英语衔接的现状和可改进方法。三为主要是通过参照国际五大英语语料库或课标词汇表,探究教材词汇的广度和深度,这些研究都是针对某一特定学段而言。然而,针对整个基础教育阶段教材词汇衔接的研究几乎为空白。

为了得到更有参考价值和指导意义的结论,本研究从词汇的输入量、常见度、丰富性和抽样词汇的使用情况这四个角度的衔接来考察整个基础教育阶段英语教材的词汇衔接现状,从而为往后相关研究提供有益的尝试,弥补相关的研究空缺,并对往后的教学实践提出更有针对性、更具体化的建议。

二、研究目标

本研究旨在从词汇角度入手,研究现行英语基础教育小学、初中、高中三个学段教材间的衔接现状,并对教学提出建议。具体分为以下三个层次。

(一)宏观层次目标

宏观层次考察现行英语基础教育小学整个学段与初中整个学段之间、初中整个学段与高中整个学段之间的教材词汇输入量、常见度和丰富性的衔接现状,并对教学提出建议。

(二)中观层次目标

中观层次考察现行英语基础教育相邻两学年间的教材词汇输入量、常见度和丰富性的衔接现状,并对教学提出建议。

(三)微观层次目标

微观层次考察现行英语基础教育教材抽样三种词性包括动词、名词、形容词各5个在不同学段的频数、常用语义、词汇范式与搭配的衔接情况,并对教学提出建议。

三、研究理论

本研究基于的理论是Stephen Krashen在第二语言习得理论中提出的i+1理论。i表示语言学习者目前水平,1表示略高于语言学习者现有水平的语言知识。如果学习者现有的水平为i,则输入的内容应有一个小跳跃,即i+1。因此,可理解的输入既不是i+0(低于或接近于习得者的现有水平),也不是i+2(远远超过习得者的现有水平)。本研究因此定义i+1为合理的衔接梯度。

四、研究设计

(一)研究语料

本研究的语料为人民教育出版社出版的《PEP小学英语》(2003年6月第1版),包括三到六年级上、下册,共8册;《Go For It初中英语》(2007年6月第3版),包括初一、初二上、下册及初三全册,共5册;《New Senior English For China Students》(2007年1月第2版),包括必修一到必修五,共5册。以上语料均不包括目录、附录、词汇表及听力原文材料。

本研究的小学和初中语料来源于对纸质版课本的转录,高中语料来源于华南师范大学外国语言文化学院语料库。

(二)研究工具

本研究的语料库分析工具为:一是P. Nation 和A. Coxhead 共同研发的词汇分析软件Range。二是Laurence Anthony编写的Antconc。三是Mike Scott研发的Wordsmith。四是IBM公司研发的SPSS。

(三)研究思路

本研究分为三个研究层次(宏观-中观-微观),研究视角逐步缩小(学段-学年-抽样词汇)。其中,宏观和中观研究词汇输入的三个指标(输入量、常见度、丰富性)。

本研究定义的输入量分为两个方面,一为形符(tokens)输入量,即文本中出现的单词个数,重复出现的单词累计;二为词目(lemmas)输入量,即文本中出现的、在词典中有独立注释的单词个数,重复出现的单词不累计。

本研究运用Range软件,通过分析文本中类符(types:即文本中出现的所有不同的单词)在三个词表中的分布情况,得知该文本词汇的常见度。本研究定义分布在基础词表一和二的词汇为常见词汇,分布在基础词表三的词汇为非常见词汇。何安平教授在《语料库与外语教学》一文中指出,在学习目标语时,应首先学习那些目标语本族语者最常用,也就是说最有使用价值的词,因而本研究把词汇常见度列为研究指标之一。

本研究参考Lexical diversity and lexical density in speech and writing: a developmental perspective(Johansson,2008)[6],引用公式(lexical diversity=the number of different words/the total number of words),定义类符数与形符数之比为语料词汇的丰富性,比例越大,文本词汇的丰富性越大。

本研究在宏观和中观层次上关注词汇的形式(form),而微观层次既关注形式,对所选词汇的频数进行分析,又关注语义(meaning)和用法(use),语义上对所选词汇的常见语义和非常见语义进行分析,用法上则对所选词汇的范式与搭配进行分析。本研究运用Antconc软件抽取微观研究的样本,包含动词、名词、形容词,其抽样步骤如下:一是运用Wordlist功能筛选出小学到高中全部语料中频数大于3的词汇,按频数从高到低进行排列;二是参照词典按其常用词性将筛选出的词汇分成动词、形容词和名词三类,同一词性词汇按频数从高到低进行排列;三是按抽样间距在相应的三类词中分别抽取5个词汇。

本研究的研究思路如表1所示:

五、研究结果与分析

(一)宏观层次

1.输入量

以下为小学、初中、高中三个学段的词汇输入量表(表2)和小学、初中、高中三个学段的词汇输入量增长率表(表3),两表从宏观层次反映三个不同学段的词汇输入量情况,通过进一步的分析,能够探究英语词汇在三个不同学段的输入量衔接情况。

数据显示,小学到初中的形符数增长率明显大于初中到高中的增长率。为了检验每两个学段之间词汇的形符输入量是否在95%的显著水平上有差异,可进行卡方检测。结果表明,小学与初中、初中与高中词汇形符输入量双尾显著水平P值均为0.000(sig.≤ 0.05)。由于P值小于0.05,因此小学与初中、初中与高中学段词汇在形符输入量差异显著。

在词目数增长率方面,初中到高中的增长率大于小学到初中的增长率。卡方检验结果表明,小学与初中、初中与高中词汇的词目双尾显著水平P值均为0.000 (sig.≤0.05)。由于P值小于0.05,因此小学与初中、初中与高中学段在词汇的词目输入量上差异显著。

综上所述,根据Stephen Krashen提出的i+1理论,小学与初中、初中与高中学段的词汇输入量有可能超越了适合语言学习者学习的i+1水平。词汇输入的量如果落在了语言学习者的最近发展区之外,其有可能导致学习者学习词汇的困难。

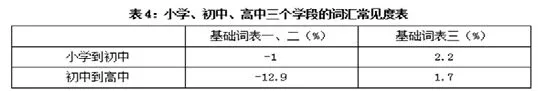

2.常见度

以下为小学、初中、高中三个学段的词汇常见度表(表4),该表能够从宏观层次反映三个不同学段的词汇常见度情况,通过进一步的分析,能够探究英语词汇在三个不同学段的常见度衔接情况。

语料中分布在基础词表一和二的词汇类符数在三个学段类符总输入量中占的比例总体呈下降趋势,这表明小学到高中的词汇常见度在不断下降。小学到初中的下降幅度(1%)远小于初中到高中的下降幅度(12.9%),这说明与小学、初中词汇的常见度相比,高中词汇的常见度有了很明显的下降。

语料中分布在基础词表三的词汇类符数在三个学段类符总输入量中占的比例总体呈上升趋势,说明随着学段上升,不常见词汇的输入不断增加,其中小学到初中不常见词汇数量的增加幅度大于初中到高中的增加幅度。

3.丰富性

以下为小学、初中、高中三个学段的词汇丰富性表(表5),该表能够从宏观层次反映三个不同学段的词汇丰富性情况,通过进一步的分析,能够探究英语词汇在三个不同学段的丰富性衔接情况。

从表5可以看出,小学到初中的丰富性减少,初中到高中的丰富性增加。其中,高中的丰富性最大。

(二)中观层次

1.输入量

以下为小学到高中各学年的词汇输入量表(表6)、各学年间的词汇输入量增长率表(表7)和各学年间形符、词目输入量卡方检验量表(表8)。

本研究为了检验每两个年级之间词汇的形符输入量是否在95%的显著水平上有差异,进行卡方检测。结果发现,只有小学五六年级之间的词汇衔接没有显著差异,其余各年级的形符输入均存在显著差异。词目卡方检验结果显示,小学三、四年级之间,小学五、六年级之间,小学六年级、初中七年级之间词目输入不存在显著差异,其余各年级的衔接均存在显著的差异现象。根据数据折射的情况,小学学段五六年级词汇衔接无论是形符还是词目均无显著的原因有可能是小学六年级的语言知识设置涵盖了小学英语三年级至五年级的知识总概括和适度增加了向初中学段衔接的知识提升,大部分的内容为知识系统的循环总复习,所以新增的内容并不多见。这样的设置体现了复习阶段的特点,有利于语言学习者对先前几个英语学习阶段学习的知识进行系统的回顾与复习。另外,在词目的卡方检验当中,笔者发现小学学段(三、四年级)和初中学段(小学六年级、初中七年级)的衔接过渡上,其形符衔接有显著差异,而词目的衔接并没有显著区别的原因有可能是在学段衔接中,知识涵盖的内容多体现在丰富的语法呈现上,同一词目在不同的语法学习基础上延伸出更丰富的形符。

2.常见度

以下为小学到高中各学年的词汇在三级词表中的分布情况(表9)和小学到高中各学年间的词汇常见度对比情况(表10)。图1和图2分别为表9和表10的折线图。

上述数据表明,随着学年的增长,常见词汇所占的比例呈总体下降态势,偶有波动;同时,非常见词汇所占的比例呈上升态势。这说明了人教版教材逐渐往更专业的话题、体裁等靠拢。

观察表10和图2可以看出,小学五年级到小学六年级、初中七年级到初中八年级和初中九年级到高中一年级各自的学年常见度对比有特殊的变化,具体如下:一是小学五到六年级、初中七到八年级两组学年间的常见词汇比例均上升。二是初中九年级到高中一年级的常见词汇比例有了大幅度下降。

由此可见,随着学年的增长,词汇的常见度总体上在降低,但在某些学年之间会有特殊的变化,这有可能与i+1理论相左。

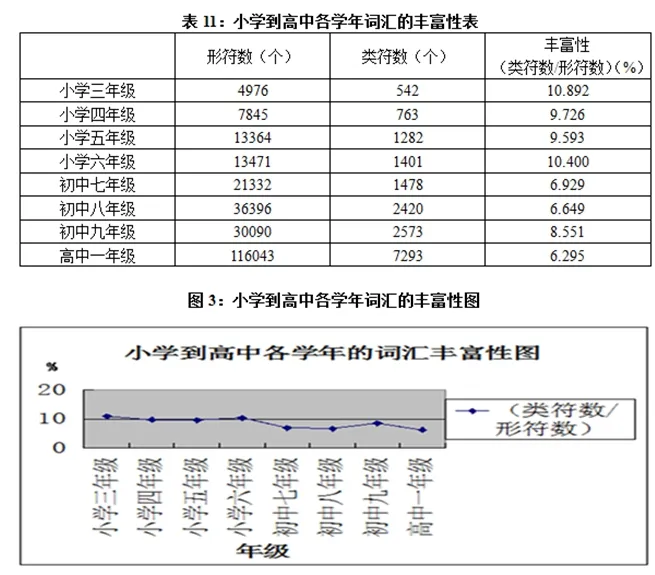

3.丰富性

以下为小学到高中各学年词汇的丰富性情况(表11),图3为表11的折线图。

由图3可知,词汇的丰富性在接口学年(小学六年级到初中七年级、初中九年级到高中一年级)均下降。高中一年级词汇的丰富性在整个阶段中最低,猜想是由于《普通高中英语课程标准》七级目标在词汇方面的要求是“学会使用2400~2500个单词和300~400个习惯用语或固定搭配”,类符的数量受到了限制,而形符数量由于学段要求提高而有了很大的增加,因而相对于初中三年级而言,高中一年级的类符数增长率远远小于其形符数增长率,所以高中的词汇丰富性最低。

(三)微观层次

《朗文当代英语词典》(第四版,以下简称《朗文》)基于约3亿词次的英语语料库,其词汇语义基于在语料库中的频数排列,即排在首位的语义为该词的最常见语义;词典中呈现的范式与搭配为该词的常用范式与搭配。因此,本研究提出,在三个学段中,教材同一词汇输入语义频数的排序应与词典中该词的语义排序相一致;词典中常见语义下被视为常见的范式与搭配也应该在教材中有所呈现。

根据Stephen Krashen的“i+1”理论,本研究提出随着学段的上升,同一词汇的频数应该不断增加,且同一词汇的语义、范式与搭配均应该不断丰富。

本研究运用Antconc软件抽取微观研究的样本,抽样参数见表12。

抽样结果如下(见表13):

在《朗文》中查找上述15个词,发现相较于形容词和名词,动词的语义种类较为丰富,因而本研究在微观层次上定义动词在《朗文》中的前三个语义为常见语义,而形容词和名词仅定义其在《朗文》中的前两个语义为常见语义。

以下为微观层次的结果与分析:

1.词汇频数

从总体上来看,从小学到高中,大部分词汇的频数不断增加,除了bring,resolution,fever,old,strong这5个占少数的词外(见表14)。

在所抽取的15个词中,大多数词汇在小学和初中的频数较少,甚至为0,而高中学段的词汇频数有了较明显的增加。

2.词汇语义

一是在三个学段中,教材同一词汇输入语义频数的排序大多数都与词典中该词的语义排序相一致,以下以decide和clever两词为例进行分析(见表15和表16)。

从表15和表16 可知,当decide一词开始在初中和高中有输入时,其频数最多的语义“决定,决断,判断”在词典中排在首位。词典中的第二语义“决定(结果)”在初中教材中呈现的频数也排在第二位;clever一词在三个学段中输入最多的语义都是词典中的第一语义“聪明的,聪颖的”。教材中大多数词汇的语义排序与词典中的语义排序一致说明,教材词汇的安排符合“先学常见词汇的常见语义”这一学习者认知规律。

二是教材中同一词汇同一语义的频数从小学到高中不完全呈增加趋势,在15个样本词汇中,有7个词汇的同一语义频数随着学段的上升并不呈增加趋势,它们是bring, clever,decide, fever, old, resolution和strong,其余8个词汇的同一语义频数则随着学段的上升呈增加趋势,以下以strong和peace为例进行分析(见表17和表18)。

同一词汇同一语义的频数从小学到高中不完全呈增加趋势可能是由于不同学段有不同的学习侧重点。教材根据学生的认知水平和年龄特点选择相应的话题,而每一个话题都有相应的典型词汇,这就可能导致某些词汇集中呈现从而使某些词汇的常见语义频数在三个学段中缺乏规律性变化。

三是随着学段上升,大部分词汇的常见语义并没有不断丰富,以下以fever一词为例进行分析(见表19)。

按照“i+1”理论,随着学习的深入,词汇的常见语义应该不断丰富。然而,本研究发现,在15个样本词汇中,有11个词汇的语义并没有随着学段的上升而丰富,这可能是因为教材单元功能话题限制,导致大部分词汇的非首位语义在教材中得不到呈现。另一原因可能是,词汇本身在使用中绝大部分的语义都集中在首要语义。

四是三种词性词汇的常用语义在教材中都有较为严重的缺失现象,以下以resolution一词为例进行分析(见表20)。

该词仅在初中学段有输入,其输入频数为40,但40次输入均非常见语义输入,由此可见,resolution一词的常用语义缺失较为严重。经过对语料例句的分析,发现resolution一词的呈现全都集中在“新年计划”这一功能话题之下,因此该词所呈现的语义均为词典的第三语义“决心,诺言”。

纵观所选取的15个抽样词汇,发现常用语义的缺失原因都与教材的功能话题选择有关。教材的功能话题决定了词汇的语义呈现,如果该词汇的常用语义与该功能话题无关,不管该语义是否常见,教材都不会对该语义进行呈现。这就导致了三种词性词汇的常用语义在教材中都有较为严重的缺失现象。

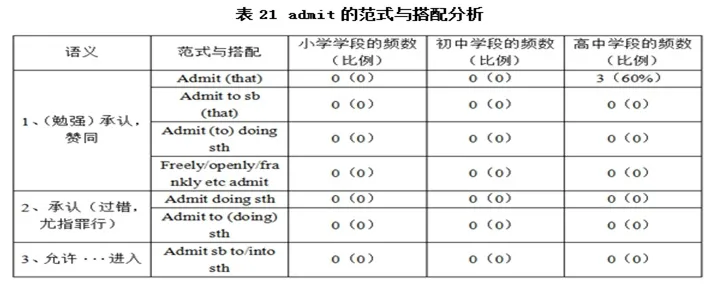

3.词汇范式与搭配

一是词典中常见范式与搭配在教材中呈现不足,以下以admit一词为例进行分析(见表21)。

Admit一词在小学和初中学段均没有输入,在高中才开始有输入。从上表可见,admit在高中学段的范式与搭配大多数都以“admit (that)”呈现,而词典中列出的其他常见范式与搭配则没有呈现,可见该词的常见范式与搭配在教材中呈现不足。

在抽样的15个词汇中,有8个词汇几乎没有任何常见范式与搭配的呈现,这占了抽样词汇的一半。由此可见,教材词汇的常见范式与搭配在教材中普遍呈现不足。

二是随着学段的上升,大多数词汇下同一范式与搭配的数量增加,以下以decide一词为例进行分析(见表22)。

Decide一词一共出现了三种常见范式与搭配:“decide to do sth.”,“decide that”,“decide who/what/whether etc”,它们的数量都随着学段的上升而增加,尤其是高中学段,增长明显。

同一范式与搭配的数量随着学段上升而增加,原因可能是教材编写时希望学生通过不断的重复巩固该用法。高中学段增长明显可能是因为高中学段对词汇的范式与搭配学习要求提高,学生需要更多的输入量来进行内化。

三是随着学段的上升,大部分词汇的常见范式与搭配种类增多,以下以behave一词为例进行分析(见表23)。

Behave一词在小学学段没有常见范式与搭配的输入,到了初中出现了一种常见范式与搭配,到了高中学段,则增加到了4种,且不再受囿于首要语义。随着学段的上升,大部分词汇的常见范式与搭配种类增多,这符合“i+1”理论对于学习应不断深入的主张。

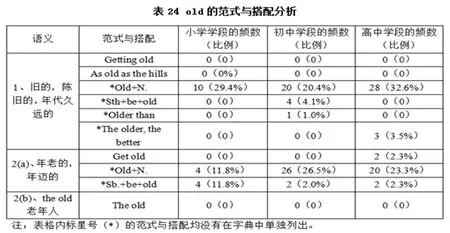

四是大多数词汇常见语义下出现了非常见范式与搭配,以下以old一词为例进行分析(见表24)。

由上表可见,old一词所出现的范式与搭配主要都是非常见的范式与搭配,而常见的范式与搭配则几乎没有呈现,这看似与“先学常见词汇的常见范式与搭配”的认知规律相悖,但是经过对教材语料的进一步观察,发现“非常见范式与搭配”实际上都是日常生活中很常见的表达,因而,大多数词汇常见语义下出现了非常见范式与搭配的这一现象有其存在的合理性。

六、 结论

经过实证研究和对相关数据的整理分析,从宏观到中观缩小研究层次,在词汇输入量方面,发现随着学段、学年的升高,教材的形符数和词目数增加,尽管如此,从整体上看,前者的增长幅度明显大于后者的幅度,学段之间词汇输入量的衔接超出了学生的最近发展区;在词汇常见度方面,常见词汇占教材总词数的比例呈总体下降趋势,而不常见词汇的比例不断上升;在词汇丰富性方面,小学大于初中,初中小于高中,其中,高中的词汇丰富性最大。学段间词汇常见度下降和不常见词汇比例上升,体现了语言学习逐渐趋于专业性的体现。

微观层次的研究则发现,大部分词汇的频数随着学段上升呈总体增加趋势;大多数教材词汇的常用语义排序与词典一致;大多数词汇同一范式与搭配的数量随着学段的上升增加;大部分词汇的常见范式与搭配种类随着学段的上升增多;大多数词汇常见语义出现了非常见范式与搭配。然而,教材有些部分的编排却不尽人意,其体现在词典中常见范式与搭配在教材中呈现不足,破坏了基础教育的整体性、渐进性和持续性,有可能增加了语言学习者的学习难度,需要改进。

另外,由于人教版教材按功能话题进行编排,词汇语义不可避免地受到功能话题的限制,体现在以下三个方面:同一词汇同一语义的频数不完全随学段上升而增加;大部分词汇的常见语义并无随学段上升而丰富;三种词性词汇的常用语义在教材中都有较为严重的缺失现象。这就需要教材编写者在按功能话题理念编写教材的同时,兼顾教材词汇的合理呈现,使其符合“i+1”的二语习得理论原则。

七、教学建议

(一)把握学年阶段性特征,有针对性地进行词汇教学

教师应把握好不同学年的阶段性特征,结合学生的身心发展特点,合理安排教学的侧重点,制定多样化、有针对性的教学方案。在初学阶段,一方面初次接触英语的学生会对其感到陌生,且短期内有大量新词输入,因此教师应因循善诱,耐心教导;另一方面,小学生对新事物有强烈的好奇心,教师可变化使用不同的词汇呈现和练习方式。在复习巩固阶段,系统整合整个学段的词汇,引导学生分场景、话题进行联想记忆。在学段的过渡学年,由于不同学段的词汇学习要求差异较大,教师应适当补充难度适中的词汇学习和练习材料。

(二)关注体裁与语篇特征

随着学段的升高,课文体裁种类增多,文章篇幅增长,学术词汇比重上升,与社会文化等人文知识的结合更为密切,对学生的阅读词汇要求提高。因此,教师应引导学生探究体裁语篇特征,归纳总结具有明显体裁特色的词汇;教师可通过图片、音频、视频等方式弥补学生在人文知识上的空缺,从而更好地帮助学生理解和运用相关词汇。

(三)承前启后,构建词汇学习框架

从小学到高中,除了新词汇的输入增多,已有词汇的形式、词义和搭配也有了更为深入的拓展。一方面,教师应引导学生将新学习的词汇融入已有的词汇框架中,另一方面,引导学生系统梳理同一词汇不同的形式、词义和搭配。如运用思维导图,建立相关词汇的联系,构建词汇学习框架。

(四)设计替换练习,掌握固定搭配

微观层次研究表明,在高年级学段,同一词汇的固定搭配种类增多。针对这一特点,教师可通过替换练习,将新学固定搭配与已有的词汇知识联系起来。如为了帮助学生掌握固定搭配“take off”(变流行), 教师可设计其与“become popular”的替换练习,让学生在大量的替换练习中掌握固定搭配的用法。