消费者知情权视角下的学前教育调查研究

——以长沙市芙蓉区为例

2015-07-02唐玲

唐 玲

(青海民族大学,青海 西宁 810007)

消费者知情权视角下的学前教育调查研究

——以长沙市芙蓉区为例

唐 玲

(青海民族大学,青海 西宁 810007)

以湖南省长沙市芙蓉区在校学龄儿童家长为对象,开展问卷调查,从其对学前教育知情权益的熟悉度、幼儿园主要信息公开度以及影响知情权实现的制约因素三个维度,调查分析学前教育信息公开的现状,化解学前教育领域消费者知情权保护的困境。针对各幼儿园公开信息不完整、选择性公开、信息公开渠道单一、散乱等问题,提出了增强维权意识、健全奖惩机制、构建开放平台、加强法制监管等建议。

消费者知情权;学前教育;消费者权益保护法

依据我国的《消费者权益保护法》,消费者享有知悉真情权,或称获取信息权、知情权、了解权,是消费者享有的知悉其购买、使用的商品或者接受的服务的真实情况的权利。具体到市场化趋势的学前教育领域,很大程度可以视学前教育为服务性商品。以长沙市芙蓉区为例,71所幼儿园中52所为民办园,占73%。民办园具有市场性、营利性特点。作为市场主体,接受此教育服务的消费者理应享有《消费者权益保护法》所赋予的知情权。另外依据有关教育法规规定,教育知情权亦是学生家长参与学校教育、教学的主要权利之一,是获取教育服务选择权、决策权、监督权的前提,各学校有义务告知相关信息。因此,教育服务消费者的知情权是《教育法》和《消费者权益保护法》共同赋予受教者的权益。

基于这种判断和认识,本研究选取长沙市芙蓉区210名在校幼儿的家长,对其采取问卷调查的方式,从消费者主要关注的教育信息、对知情权益内容和重要性认知情况,影响知情权实现的制约因素三个维度自编问卷,共发放问卷210份,回收有效问卷200份。对学前教育服务消费者的知情权现状展开调查,针对存在的问题,提出相应对策,以期对受教者权益的保护、学前教育的健康发展提供相关建议。

1 调查样本分析

对回收的200份有效问卷展开汇总分析,整理如下:

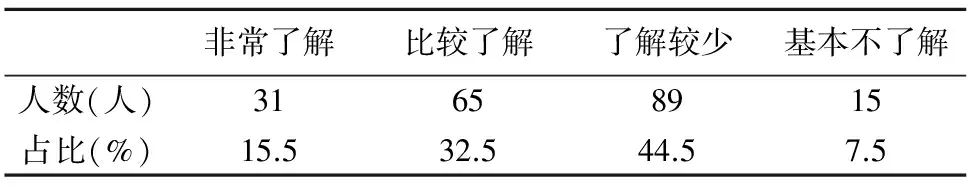

表1 知情权了解情况调查

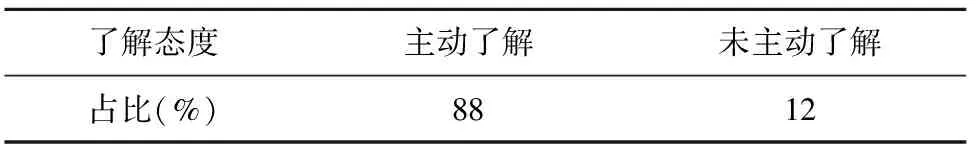

表2 教育知情权了解主动性调查

1.1 教育服务消费者对知情权的认知情况

通过表1、表2可知,对知情权权益了解的消费者人数不到一半,其中大多数家长表示,他们并不清楚法律的明文规定,对于知情权益的具体内容、对象、范围认识不清。由此分析得出,权利主体的法律意识还比较淡薄,不能依法实现教育服务知情权。另外,依据表2对知情权了解主动性分析,绝大多数家长有主动维权的动力和积极性,通过法律知识的普及加之有效的法律途径,势必能达到有效的维权效果。

1.2 教育服务消费者主要关注教育信息公布情况

调研结果显示,家长表示比较关注的教育信息主要有:收费标准与项目、教学设备设施、师资力量、教学理念与特色、业余活动的开展、营养餐饮状况、儿童智力开发成效等。而调查中完整公布上述信息的幼儿园极少,其中会主动公开不完整信息的占35%,主要表现为对教学理念和特色、专业课程开展、师资力量等信息的公开;而被动公开、选择性信息公开的办园机构占65%,其中尤以收费标准和收费项目、教学效果评估等信息为甚。同时消费者表示获取信息渠道太单一,主要通过家长到校、教师家访、集体活动等途径获知相关信息,不能形成多元化、开放化信息公布体系。

1.3 相关制约因素调查

调查结果显示,造成教育信息不透明、教育信息不对称的原因,主要表现为两方面:首先,幼儿园义务主体没有依法、自觉履行义务(依上述信息公布情况可知)。这是多方因素作用的结果,主要为:自身法律意识不强,不能形成有效自律;政府监管不力,强制干预力度不够;法律法规不健全,法律依据欠缺等。其次,消费者没有主动行使知情权,主要在于消费者法律意识的淡薄。另外有关救济机制的缺乏,使得侵权行为得不到有力惩处,信息利益损害得不到及时补偿。具体原因如表3所示:

表3 消费者知情权受侵犯调查原因统计

2 存在的问题及原因分析

2.1 信息公开力度不够

教育服务消费者主要关注教育信息公布情况,调研结果显示,信息公布力度不够主要表现为:

第一,教育服务信息选择性、虚假性公开。如前所述,办园机构为了争取生源,往往对办园优势加以夸大宣传,对于不足往往采取“隐瞒”态度,造成服务信息公开的不完整、不真实。

第二,教育服务信息公开平台不够。信息公开主要通过家长到校询问、集体活动、手机收阅等亲自参与的方式进行,没能充分发挥网络平台,如校园网站、校内微信、微博、QQ等新兴媒体进行及时、有效地发布与交流信息。因此,信息发布渠道有待扩展。

第三,信息公布时效性不强。多数幼儿园不会主动公开信息,在家长提出信息公开申请后,往往不能及时有效公布,造成信息公布不及时,损害消费者的知情权益。

2.2 相关法律法规不健全、监管不力

依据表3可知,学前教育知情权保护受制于多方因素,其中政府的监管不力以及法律法规的不健全是主要原因。对于知情权,虽然我国《消费者权益保护法》对此有明文规定,但具体到学前教育则没有明确规定。另外,虽然《教育法》第二十九条规定学校应当“以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利”,但没有明确规定幼儿家长的知情权,对违反信息公开的处罚规定也不多,难免使教育服务消费者的知情权成为一句空话。另外,有关部门在幼儿园创办之初资格审查不严,办园过程中监管不力,对其侵权行为采取放任态度,助长了侵权行为。

2.3 教育消费主体意识淡薄

学前教育信息透明化受阻,教育服务知情权得不到有效保护,从法律关系主体角度分析,主要原因为:义务主体法律意识淡薄,不能有效形成自觉;权利主体意识淡薄,外部他律力量不强。

首先,义务主体意识淡薄。学前教育市场化下,更多民办幼儿园兴起,开始走上自我营利道路。受利益驱动及对法律义务主体地位认识不清,多数幼儿园不会主动、全面、正确公布相关信息,往往采取不主动公布或选择性公布的态度。尤其是对一些可能带来负面影响的信息(这些信息往往又是消费者最关注的信息)更是采取“捂”“瞒”的态度。另外,学前教育信息的专业化,极易造成权利义务主体间信息的不对称,影响消费者做出正确、合理的消费选择。

其次,权利主体意识淡薄。调查结果显示,绝大多数家长对知情权法律内涵及其重要性不甚了解。例如就有家长明确表示,只要对幼儿成长有利,不会在乎对其财力投入,更不会主动向学校申请收费标准和项目公开。从目前的情况来看,公众的信息公开权利意识还比较淡薄,不能很好地行使教育服务信息知情权。这在很大程度上导致学前教育信息的不透明,引起信息的极度不对称。

最后,消费者学前教育服务信息的认知和防范程度决定了教育机构守法的程度。消费者若不主动行使自己享有的知情权,对教育消费信息缺少认知,就会丧失有效行使选择权、决定权、监督权的基础,失去对学校盲目营利行为的制约。但若消费者重视知情权,督促幼儿园主动公开相关教育信息,则能促使透明、公开的教育信息环境的形成,促进学前教育的健康发展。

3 促进教育信息公布,保障消费者知情权的建议

3.1 完善相关法律法规

在当前学前教育知情权法律法规缺乏的现状下,《消费者权益保护法》虽可以为教育消费者权益的保护提供法律依据,但是不能有效适应学前教育行业的具体特点。因此,加强学前教育消费者的立法保护,通过具体信息公开内容、方式、渠道以及违法后果的明确、具体规定,才能有效保障学前教育消费者的知情权。

3.2 健全奖惩机制,打击侵权行为

知情权的保障依赖于法律法规的实行,同时也需要激励机制的促进、监管体系的建立以及由此引起的社会服务和公共意识的增强。在此,激励机制能增强义务主体对信息公开价值与效益的认同感,激发幼儿园营业主体遵纪守法的自觉性。而与此相对的惩罚机制,主要通过对违法主体利益的剥夺、限制来引导规范其行为。如《消费者权益保护法》主要通过对行为主体的经济性或非经济性惩罚以及必要责任的承担等途径来实现消费者权益的保护。此外,提高幼儿园从业者遵纪守法还得依靠教育执法部门加强对幼儿园信息公开的监督。

3.3 构建多元、开放平台,保障受教者的知情权

平台搭建需要多方主体有力配合。首先,需要执法部门履行职责,加强监管,提供服务。其次,需要办园机构履行义务。办园机构应当主动承担信息公开的责任,主动向有关部门汇报相关信息并积极配合政府部门的信息发布工作。与此同时,面对家长的咨询、疑惑要热心讲解,充分告知,保证受教者的知情权。第三,需要广大民众的参与。消费者作为服务质量的最终检验者和最后承受者,有权利也有能力对相关服务提供意见与要求,这是构建信息公开平台的动力。家长、孩子们的信息反馈要加以重视,这是检验信息真实性、科学性的有效途径。第四,社会舆论的监督也有助于促进学前教育信息的透明与完善。此外,网络通讯工具也为幼儿园及时、快捷地公布信息提供了有利条件,应充分利用微信、微博、网站、QQ等多种交流工具进行信息公布。

3.4 加强法治宣传,提高法律意识

法律的生命在于实施,而法律的实施需要全社会的力量,只有通过义务主体义务的履行、责任的承担,权利主体权利的选择和享有,法律才能真正实现其价值。具体到学前教育领域,由于消费者对知情权益的主动或被动放弃,致使幼儿园信息公开懈怠、不力。加之,幼儿园义务意识不强、自律能力不够,侵犯知情权行为时有发生,易使《消费者权益保护法》的知情权规定沦为一纸空文,消费者权益得不到保护,法律价值得不到实现。所以,加强法治宣传、教育,提高公众法律意识就是当务之急。

[1]徐杰.经济法学[M].北京:北京大学出版社,2008:226.

[2]李燕.家庭教育学[M].杭州:浙江教育出版社,2009:141.

[3]劳凯声.中国教育法制评论[M].北京:教育科学出版社,2002:84.

[4]王利明.侵权责任法释义[M].北京:法制出版社,2010:4.

[5]李晓燕.教育法学[M].北京:高等教育出版社,2006.

责任编辑:卢宏业

10.3969/j.issn.1674-6341.2015.02.035

2014-12-15

唐玲(1988—),女,湖南常德人,在读研究生。研究方向:经济法。

G61

A

1674-6341(2015)02-0075-02