当前大学生政治价值观现状调查与特点分析

——以安徽三所地方高校为例

2015-07-01肖迎春

肖 迎 春

(巢湖学院 思政部,安徽 巢湖 238000)

【大学生思想政治教育研究】

当前大学生政治价值观现状调查与特点分析

——以安徽三所地方高校为例

肖 迎 春

(巢湖学院 思政部,安徽 巢湖 238000)

政治价值观影响政治制度的稳定和政治秩序的运行,研究大学生政治价值观现状有重要意义。文章从政治认知、政治认同、政治信仰和政治参与等四个维度对大学生政治价值观进行了实证调查,分析得出当代大学生政治价值观的特点:政治认知深刻化、政治评价理性化、政治信仰多元化、政治参与功利化。

政治价值观;政治认知;政治认同;政治信仰;政治参与

政治价值观*政治价值观内涵丰富,对其概念和内涵的界定,学界尚无一致认识。有代表性的观点如,刘华才主张政治价值观是“人们对政治生活、政治系统及其运行状态的一种价值期待和评估,是关于政治生活某种应然状态的设定,是关于政治系统运作目标及其责任履行机制的一种理想化诉求”,这种界定侧重于政治价值观对政治理想的诉求;沈晖认为政治价值观主要是指“人们对政治活动和政治现象做出的价值判断,是政治行为的动机,是判断和评价政治现象的标准,是构成人们政治行为的基本要素”,这种界定注重主体对政治现实的评价及相关行为取向。此处关于政治价值观的界定借鉴了学界相关观点。是主体关于政治世界比较稳定的观念系统,反映主体对现实政治的价值判断和理想政治的价值期待,并由此而形成主体的评价标准和行为模式。政治价值观对社会秩序的稳定和运行有重要影响,从微观看,个体的政治价值观约束、引导个体的政治思维方式和政治行为;从宏观看,在社会中占主导地位的政治价值观是反映社会取向的规范性判断,可物化为政治制度。

大学生作为社会的重要成员和未来的主要建设者,其政治价值观不仅关系到当前政治制度的稳定和政治秩序的运行,也影响到未来政治的发展方向。调查大学生的政治价值观,了解其现状,分析其发展趋势,有利于增强高校思想政治教育的针对性,帮助大学生形成与我国社会主义意识形态一致的政治价值观,促进其政治社会化。

2013年10月,笔者以问卷形式在合肥学院、巢湖学院、合肥师范学院三所高校对大学生的政治价值观进行了调查。每所学校各分发放200份调查问卷,共计600份,收回有效问卷565份,有效收回率为94%。鉴于政治评价标准和政治价值追求都建构在主体的政治认知上,并影响主体当下的政治行为取向和行为模式,本次调查问卷从政治认知、政治认同、政治信仰、政治参与四个维度来设计相关问题,每个问题后面有三个表明态度的选项(赞同、一般、反对)供被调查者选择,以此分析大学生政治价值观的现状和特点。

一、大学生政治价值观的现状调查

1.政治认知方面

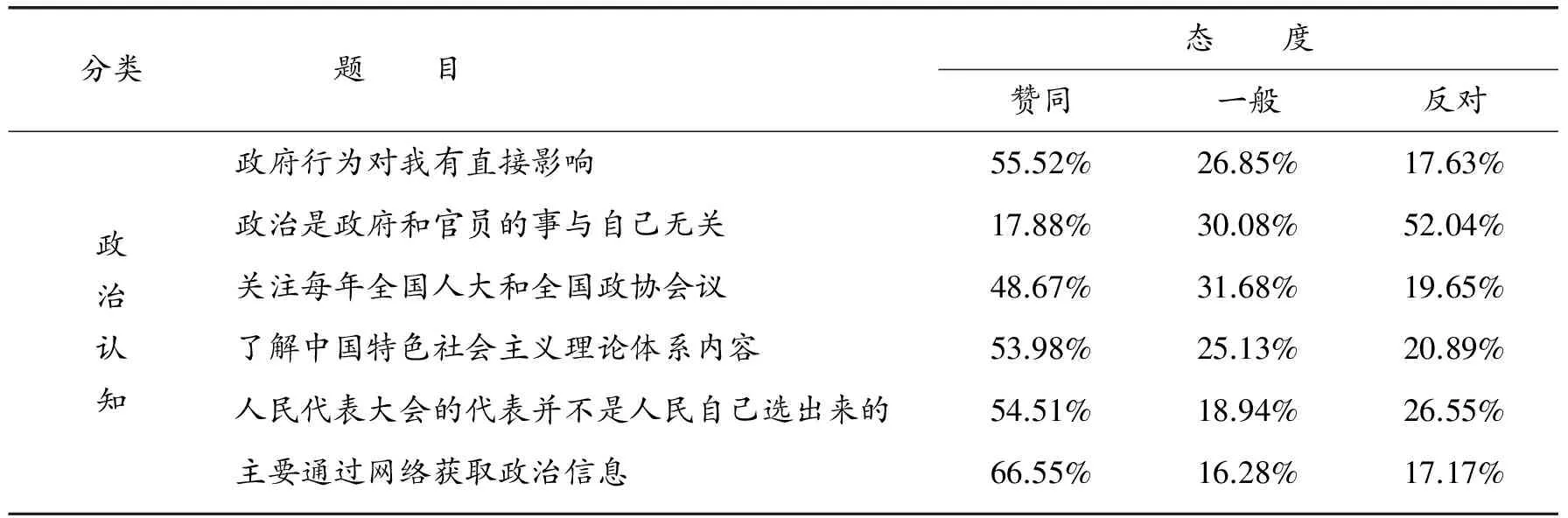

政治认知,指的是主体所具有的关于政治系统、政治系统的角色和角色的承担者以及政治系统的输入和输出等方面的知识和信念。[1]16政治认知是政治价值观的基石,一般而言,主体有什么样的政治认知,就会形成什么样的政治认知图示,也会有什么样的政治预存倾向。了解大学生的政治价值观,必须要了解其政治认知状况。政治系统内容丰富,政治认知对象庞杂,一次调查难以全面揭示被调查者的政治认知程度和水平,本次调查设计侧重于政治认知与政治价值观关系(见表1)。

表1 政治认知分项调查统计表

在政治系统角色及自我政治角色认知方面,55.52%的大学生赞同“政府行为对我有直接影响”,肯定政府行为与自己密切相关;52.04%的大学生反对“政治是政府和官员的事与自己无关”的观点,这从反面说明他们主张政治是大家的事,当代大学生既能肯定政府存在的意义,又能对自我政治主体角色有较正确的认识,蕴含参政倾向;对于后一种观点,17.88%的大学生赞同,30.08%的大学生没有表明自己的态度,这两部分大学生对政治及自我政治角色的认识不正确或较为模糊,这种认识直接影响到大学生政治参与倾向,对政治持消极态度的大学生不太可能积极参与政治,这方面的数据在“国家的事有政府关心,我只要管好自己的事”(参见表4)的调查中得到印证。

在政治系统的信息输出方面,“两会”是我国每年政治生活中的大事,48.67%的大学生关注“两会”,通过对少数大学生的访谈,我们了解到有学生通过微博、微信参与评论,向人大代表、政协委员提意见,说明大学生关心政治,所谓当代大学生普遍“政治冷漠”的观点本身带有偏见;53.98%的被调查者选择“了解中国特色社会主义理论体系的内容”,比率较高,人数过半。理论是确定制度、选择道路的思想指南,对理论的认知是大学生认同政治制度、坚持发展道路的预存倾向。

在政治系统的信息输入方面,54.51%的大学生认为“人民代表大会的代表并不是人民自己选出来的”,这可以理解为,这些大学生认识到选择人大代表和自己有关,人大代表应由人民选出来,表达了大学生主张政治权利、希望将自己的要求输入政治系统的意向。

从获取政治信息的渠道看,网络成为66.55%的大学生获取政治信息的主要渠道,此种现象应引起注意,因为网上信息监管不严、良莠混杂,大学生涉世不深,易被蒙蔽。

总体来看,大部分大学生对政治系统角色及自我政治角色有较正确的认识,关心政治活动和政府事务,能够有效接受政治系统的信息输出,有较强的对政府等政治机构输入政治信息的需求,这些为大学生形成政治认同、积极参政奠定了基础。但是,20.89%的大学生不了解中国特色社会主义理论体系内容,大部分大学生通过互联网获取政治信息,可能影响大学生形成与我国社会主导政治文化相符的政治认知。这些情况表明,高校应进一步提高思想政治理论课的教学效果,通过课堂教学这一主渠道传播政治知识,系统讲授理论,同时注意紧密联系实际,及时关注政治生活,传递政治信息,对大学生关注的一些负面政治信息、不实舆论,不能消极回避,应主动引导,帮助他们正确地认识社会政治现象。

2.政治认同方面

政治认同,指的是对政治系统的认可、接纳和信任,并由此而产生情感和意识上的归属感,反映主体对政治系统的情感和评价。政治认同建立在政治认知的基础上,是政治价值观的重要内容。

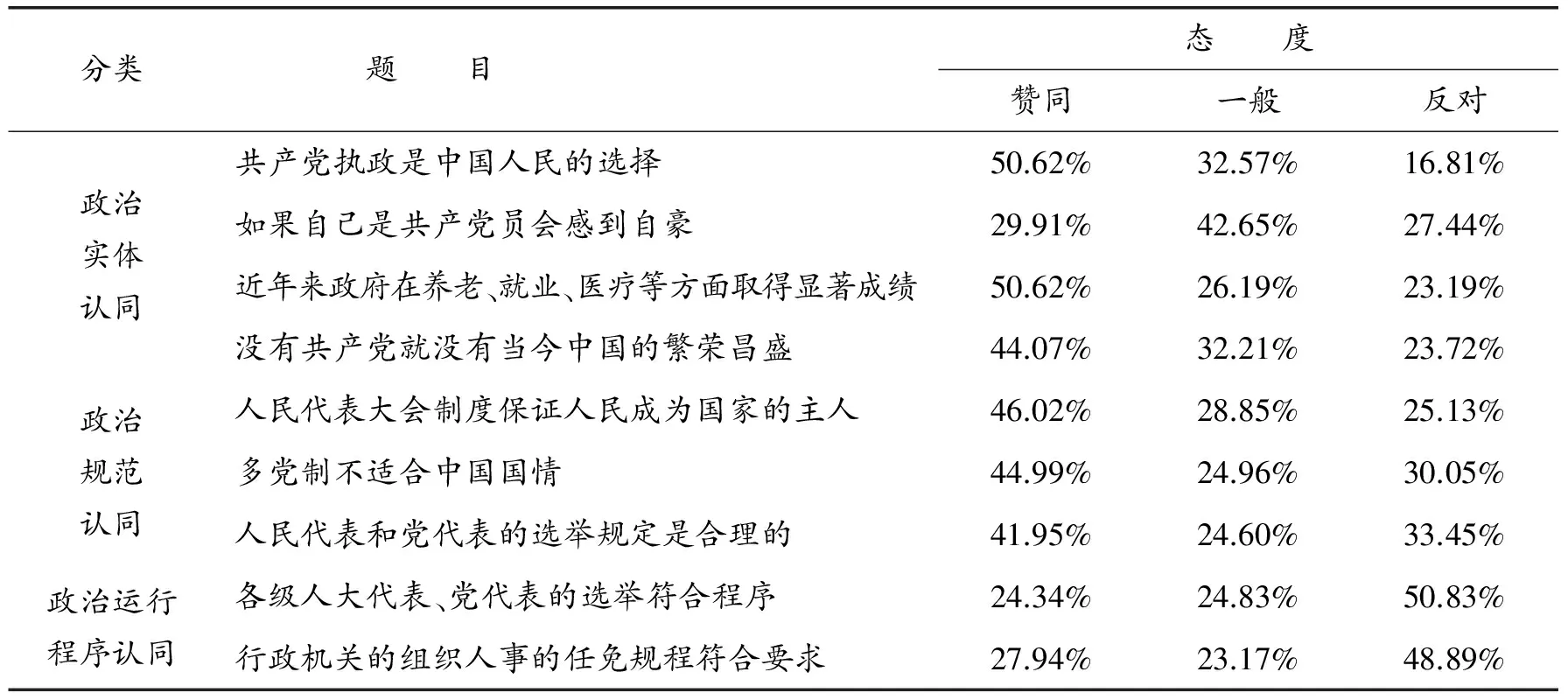

从认同对象的视角分析,政治系统包括政治实体、政治规范、政治运行程序和政治意识形态等要素。[2]本次调查问卷政治认同部分相关问题就是围绕这些要素分别设计的(见表2)。(其中,政治意识形态是对未来政治生活的理想设计和实践计划,对政治意识形态的深度认同、坚信不疑并努力践行即可视为政治信仰,为避免重复,与该内容相关的调查安排在政治信仰部分。)

表2 政治认同分项调查统计表

(注:政治规范指的是对政治关系的刚性规定,既包括制度规定,也包括政治运行、程序的规定;政治运行程序指的是政治运行过程中的实际操作步骤和过程。)

问卷首先关注的是关于政治实体的认同,调查了大学生对党和政府的认同情况。结果显示,50.62%的大学生赞同“共产党执政是中国人民的选择”,肯定共产党执政的合法性,持反对态度的大学生虽是少数,但16.81%的比率也不容忽视。 44.07%的大学生赞同“没有共产党就没有当今中国的繁荣昌盛”,说明党执政的绩效获得大学生的认可,23.72%的大学生反对这种观点,选择“一般”的大学生占32.21%,他们认为发展是历史的趋势,无论哪个政党执政都会取得如此成绩尚不可知。只有29.91%的大学生选择“如果自己是共产党员会感到自豪”,这应引起高度重视,与党的执政绩效被肯定的比率相比,对共产党的归属感认同的比率偏低,可能的原因有二:其一,共产党是工人阶级和中国人民的先锋队,共产党员应该比普通群众有更高的素质,但是近年来频频曝光的共产党员腐败案例,影响了大学生对党的看法;其二,说明对党执政绩效的认同并没有转化为对党的归属感。50.62%的大学生肯定“近年政府在养老、就业、医疗等方面取得显著成绩”,认同政府的工作表现,在我国,政府主要由共产党组织与领导,对党的绩效的认同与对政府工作的认同是相互映现的。

在政治规范认同方面,问卷关注的是大学生对我国人大制度和政党制度及二者程序规定的评价情况。理论上讲,政治规范的评价问题其实是政治规范的合理性问题,政治规范的合理性又分解为制度本身的合理性和运行程序的合理性。然而,如何确定两种合理性的判断标准是件困难的事。通常,人们是通过可接受性来衡量前一种合理性,而通过可行性来衡量后一种合理性的。但这还不是最根本的,最根本的问题在于,可接受性和可行性还可分别“化归为两个更深层次的要素”——合目的性和合规律性。其中,合目的性,是指符合大多数人的共同意志,而共同意志又指向共同利益,因此,“规范之所以能被广泛的接受、广泛的认同和遵守,就在于它的‘合公益性’”。合规律性,即符合政治活动的基本运行规律,遵循这一规律便可达到预期效果,就能达到目的。这样看来,政治规范的合理性不仅在于它能体现全体人或多数人的共同利益,而且还在于它是“可行、可操作、可达到预期效果的”。一句话,一个政治规范,只有既合目的又合规律,也就是说当它既合公益性又有可操作性时,才会被看作是合理的,因而才会得到肯定性的评价。[3]就我国的政治规范而言,中国特色的政党制度和人大制度是我国其他基本政治制度的基础。[4]这两大制度是由我国人民民主专政的国家性质决定,又与人民民主专政的国家性质相适应,并体现、巩固这样的性质。从调查数据可以看出,46.02%的大学生对人民代表大会制度持肯定态度,44.99%的大学生认为“多党制不适合中国国情”,41.95%的大学生赞成人民代表和党代表的选举规定,三个方面的比率都较高。选择“一般”即表示能接受这些政治规范的也分别占到28.85%、 24.96%和24.60%。这表明,多数大学生总体上是认同我国的政治规范的(包括制度规定和程序规定)。这一结果的产生绝非偶然,因为这两种政治制度都建立了一整套的民主机制,“民主机制是充分显示规范的认同度,从而显示规范是否‘合公益性’及其程度的基本方式。”[3]这一机制不仅能充分显示多数人的意志,也能有效保障多数人的利益,从而为其得到大学生的认同提供了注脚。

然而,“无论是规范的合规律与否,还是规范的合公益性与否,最后的判定都是在规范的实施及其结果当中。”[3]为此,本次问卷设计了各级人大代表、党代表的选举符不符合程序和各级行政机关的组织人事的任免规程符不符合要求这样两个问题,调查大学生对政治运行程序的认同状况。从调查数据来看,大学生对前者的“赞同”比率是 24.34%,选择“一般”的比率是 24.83%,对后者的“赞同”比率是27.94%,选择“一般”的比率是23.17%,总体比率都偏低,表明大学生对政治的实际运行过程总体上是不认可的。这与大学生对政治程序规定的认可形成了鲜明的对比,是什么造成了这种反差?原因是多方面的,主要有:政治运行机制尚不十分完善,监督不力,致使实际操作过程存在人为操控现象,政治腐败致使大学生对政治运行过程的不信任;部分政治运行过程(如行政机关的组织人事任免)远离大众,不够透明,在一定程度上影响了大学生对政治过程的认同度;[2]民众的话语权的缺失,表达诉求渠道的缺乏,未能有效参与政治活动之中,这使得政治机制所体现的民主性质(从深层意义上说,是对“公益性”的保障作用)在大学生的心目中打了折扣,导致政治实际运行过程没有得到大学生的普遍认同。面对这种反差我们应当有清醒的认识:对政治规范的认同(含政治程序规范)与对政治实际运行过程的认同是有区别的,不能混同,大学生只是对政治运行过程不十分认同,而不是对政治规范本身不认同;要积极应对政治运行过程中出现的种种问题,否则,对实际运行过程的不认同迟早会伤及至对政治规范本身的认同;政治机制的健康有序运行必会大幅提高大学生的政治认同度。

3.政治信仰方面

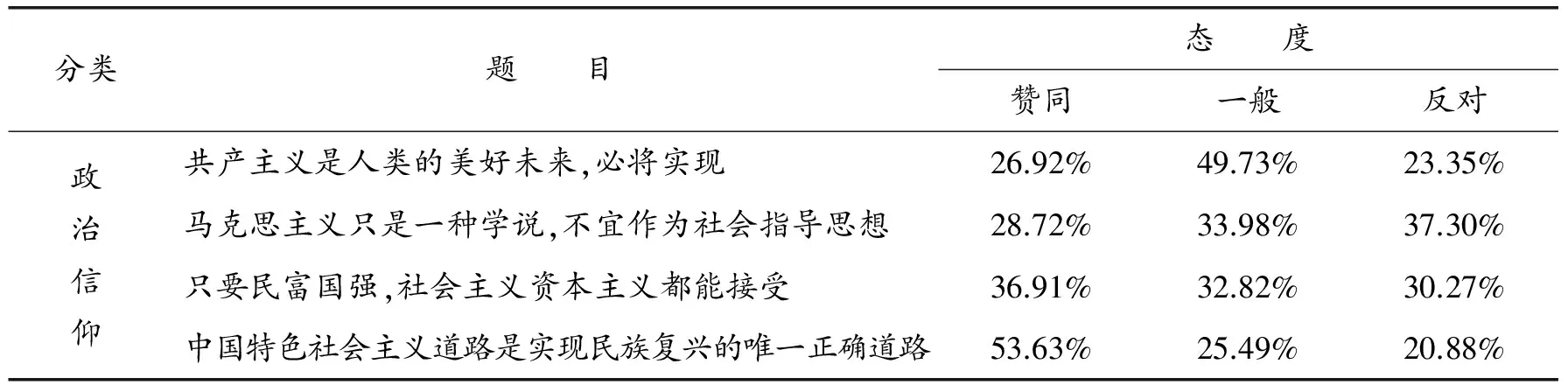

高度的政治认同最终会内化和升华为一定的政治信仰。政治信仰,指的是主体对终极政治价值及体现这种价值的理想政治制度,社会模式的坚信不疑、执着追求。政治信仰是政治价值观的核心内容和中心环节,它由政治认知和政治认同决定,又指向未来,导引个体的政治评判和政治行为。了解大学生的政治价值观,不能忽视这个重要环节。马克思主义是我国社会主义建设的指导思想,是我们应当树立的政治信仰。这一信仰主要涉及四个方面:对马克思主义的信仰,对社会主义的信念,对社会主义现代化建设事业的信心,以及对党和政府的信任。[5]本次对大学政治信仰的调查正是以这几个方面为内容的(见表3)。

表3 政治信仰分项调查统计表

(注:共产主义的远大理想是马克思主义信仰的社会理想和价值取向,问卷设计了关于共产主义信仰的调查,关于党和政府的调查在政治认同方面已涉及,此处不再重复。)

调查发现,在大学生的政治信仰方面有两大现象比较突出,一是他们对马克思主义保持了较高程度的信仰,这与前面的调查结果基本上是一致的。二是大学生的政治信仰出现多元化迹象,马克思主义信仰弱化并出现分化的趋势,其中,对我国社会主义现代化建设事业持有信心的人数比率最高,对马克思主义理论的信仰次之,最后是对共产主义理想的信仰。如此序列,究其原因,并非偶然。

首先,赞同中国特色社会主义道路是实现民族复兴的唯一正确道路的人数比率高达53.63%,但是,36.91%的大学生认为“只要民富国强,社会主义资本主义都能接受”,数字对比耐人寻味。改革开放以来,随着市场经济的深入发展,观念中的社会主义与资本主义的区别模糊化,在部分大学生看来资本主义似乎也是可以接受的选择。然而,发展中的中国,社会和谐,经济平稳增长,综合国力增强,人民生活水平显著提高,中国特色社会主义有成就支撑,是可以具体把握和展望的政治现实,中国特色社会主义道路仍旧得到了高度认同。可见,当代大学生的政治信仰已不再源于某种原则的假定或理论的推衍,而是在自身政治现实感受基础上建构的。

其次,28.72%的大学生主张“马克思主义只是一种学说,不宜作为社会指导思想”,还有33.98%的大学生对此认识不清,这种选择状况可能是两方面因素共同影响的结果,一方面,经过教育宣传,部分大学生能够接受马克思主义对自然界和人类社会历史发展规律做出的科学解释,但对马克思主义尚未形成系统深刻的认识;另一方面,受西方诸多政治思潮的影响,大学生政治信仰多元化。意识形态认同是深层次认同,马克思主义是中国特色社会主义创制理论、设计制度、规划未来的理论依据,对马克思主义信仰的弱化如不能有效扭转,最终会危及对我国基本政治制度的认同。

最后,坚信共产主义理想的人数比率最低,分析原因,其一,对马克思主义的认知不够,只是朦胧地接受马克思主义对世界的解释,并没有心悦诚服地认同马克思主义为人类指出的目标方向;其二,共产主义没有被视为现实的历史运动,脱离现实指向遥远的未来,难以把握。

4.政治参与方面

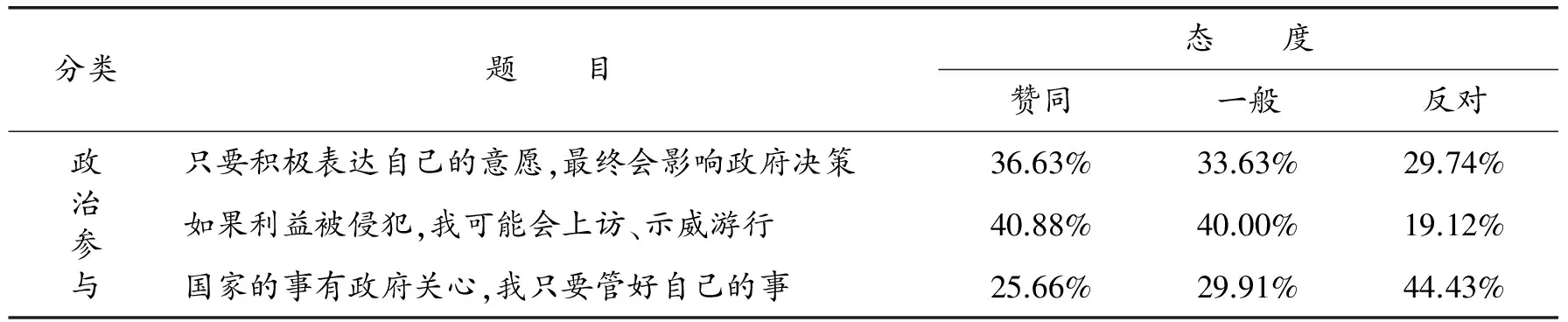

政治参与,指的是主体企图影响政治运行、政府决策的行动。政治参与和政治认同、政治信仰密切相关,因为认同和信仰,个体具有较高的政治义务感,表现出较强的政治参与意识和积极的政治参与行为,政治参与是个体政治价值观的外在表现。由政治参与的概念可知,政治效能感影响主体政治参与意愿,政治参与同政府等政治机构有关,政治参与的价值在于通过一定的方式维护自己的权益或确认和实现自己的政治主体地位。据此,本次调查设计了与此相关的三个问题(见表4)。

表4 政治参与分项调查统计表

36.63%的大学生认为“只要积极表达自己的意愿,最终会影响政府决策”,数据表明我国大学生政治效能感不高,这与我国大学生政治参与不足有关。然而,近年大学生积极参政并取得成果的案例并不鲜见,如三名法学博士因孙志刚之死上书全国人大常委会,最终废止《收容遣送办法》,通过《城市生活无着落的流浪乞讨人员救助管理办法》,安徽芜湖市大学生反乙肝歧视胜诉而修改《公务员录用体检通用标准》等,这些大学生积极参政并取得效果的案例会进一步增强其政治效能感和政治主体意识,并积淀为新的政治认知图示而影响其政治认知;40.88%的大学生选择在自己利益被侵犯时可能通过上访、示威游行等方式表达自己的利益诉求,说明大学生维权意识强,但缺乏有效政治参与或合法维权的知识和途径,在制度内无法有效捍卫权益时,寻求在制度外解决。44.43%的大学生反对“国家的事有政府关心,我只要管好自己的事”,与政治认知部分相关调查内容相印证,证明自我政治角色认知可能潜在地影响大学生的政治行为,25.66%的大学生赞成该观点,还有29.91%的大学生选择“一般”,即基本认同该观点,这两种选择透视出部分大学生觉得自己对国家无事可做,政治责任感匮乏。

二、大学生政治价值观的特点解析

本次调查在安徽省合肥市三所地方高校实施,总体来看,当前大学生政治价值观主流是正确的,但与主导政治价值观相悖的现象也不容忽视。具体而言,大学生政治价值观呈现以下特点:

1.政治认知深刻化

肯定政府对自己的影响,同时确认自我政治主体角色,说明大学生并非完全被动服从的臣民性政治人格。了解指导我国社会发展的政治理论、关注政府事务和政治活动,对政治输出有一定程度体认;质疑人大代表并不是人民自己选出来的,是随着政治认知的深化而对政治运行程序提出更高要求,即在政治输出不能完全表达自己的意向或出现执行偏差时,强调个人社会政治权利的具体行使,希图通过政治输入表达和维护自己权益,蕴含了民主和参政的理念;对制度运行机制知之甚少,大学生主要通过网络获取政治信息,在信息量大且正确性难以保证的情况下,易形成政治偏见或政治偏激行为。

2.政治评价理性化

在西方发达资本主义国家处于强势地位、全球依然流行多党制、直选等政治运行方式的情况下,我国大学生并未盲目崇拜西方的政治制度,而是审慎地认为多党制不适合中国国情。马克斯·韦伯把理性分为价值理性和工具理性,价值理性指向应然状态的价值预设,工具理性指向实然状态的现存事实。就价值理性而言,大部分大学生肯定我国社会主义民主政治的实质内容,但并不满足于政治地位、政治价值、政治权利的一般承诺,就工具理性而言,大学生认识到我国政治运行不规范不透明、民主政治的实现形式滞后,表明当代大学生质疑权威、反对盲从,主体意识增强,评价标准日趋理性。

3.政治信仰多元化

马克思主义是我国社会主义建设的指导思想,是建构中国政治制度、确认政治理想的思想基础。调查显示,马克思主义信仰不再是大学生唯一的政治信仰,且对马克思主义信仰丰富内涵的各部分,信仰程度不一。析其原因,西方各种政治思潮的传入部分地消解了对马克思主义的信仰,在既有的思想政治教育体系中,马克思主义理论被归结为知识体系,被“去信仰化”;共产主义理想只是作为理想状态、理论假设而存在,被孤立化;党作为实现共产主义信仰的政治载体,因为推动经济发展获得了执政的合法性,但并未因此而转化为大学生对党的归属感和对共产主义的信仰。

4.政治参与功利化

政治参与是社会主义民主政治的本质要求、实现途径和重要保障,大学生的政治行为取向是其政治价值观的外在表现。当代大学生具有较强的政治效能感,反映了大学生对自己政治地位和政治参与的期待,但囿于政治认知的局限,无法为政治参与提供有效指导,倾向于通过制度外途径表达利益诉求。从政治参与的意向看,在社会常态下,大学生政治参与的聚焦点不再是国家、民族等层面的宏大目标,而主要是自身的机遇、权利、利益,即是说,个人利益而不是政治理想成为大学生政治参与的主要驱动力,政治行为取向功利化、世俗化。

[1] [美]加布里埃尔·A.阿尔蒙德,西德尼·维巴. 公民文化——五个国家的政治态度和民主制[M].徐湘林,译.北京:东方出版社,2008.

[2] 丁志刚,董洪乐.政治认同的层次分析[J].学习与探索,2010,(5):93-96.

[3] 徐梦秋,张爱华.规范的合理性及其判定的程序与标准[J].哲学动态,2009,(9):33-37.

[4] 俞可平.简论当代中国的政治制度[J].绍兴文理学院学报(哲学社会科学版),2009,(5):1-7.

[5] 刘建军.信仰教育:马克思主义思想理论教育的本质内容[J].中国人民大学学报,2000,(4):14-17.

【责任编辑 贺 晴】

Investigation and Analysis of the Characteristics of College Student’s Political Values Based on Three Local Universities in Anhui

XIAO Ying-chun

(Department of Ideology and Politics, Chaohu College, Chaohu 238000, China)

Political values influence the stabilization of the political institution and the working of the political order. It is important to study the situation of college student’s political values. The paper empirically investigates college student’s political values from four dimensions including political cognition, political identity, political belief and political participation, analyzing the characteristics of college student’s political values: the trend of deepening of political cognition, rationalization of political evaluation, diversification of political belief and utilitarianism of political participation.

political value; political cognition; political identity; political belief; political participation

2015-03-09

安徽省教育厅人文社科项目大学生政治价值观的现状与对策——基于安徽高校的调查(SK2013b313);安徽省高等教育振兴计划弘扬核心价值观“《纲要》课程名师工作室”课题

肖迎春(1978—),女,安徽无为人,巢湖学院思政部副教授,法学硕士,主要从事马克思主义理论与高校思想政治教育研究。

G641

A

1009-5128(2015)16-0084-06