岑氏土司国家认同研究——基于《田州岑氏土司族谱》的历史解读

2015-06-30梁亚群

梁亚群

(广西师范大学 历史文化与旅游学院,广西 桂林 541001)

一、《田州岑氏土司族谱》及其相关研究概述

田州岑氏土司始于北宋崇宁五年(1106年),其统辖范围包括今广西百色市大部,河池市的巴马、凤山、天峨、南丹和都安、大化一部分,南宁的马山、武鸣、隆安一部分,崇左市的大新等一部分,在其力量最为强大时曾统辖桂西地区的半壁江山,对桂西、桂南地区的历史产生过重大的影响。

从明朝开始,土司地区的族谱修纂开始受到重视。《明实录》载:“所属土官,不能分别嫡庶,以致身死之后或同族异姓与应袭之子互相争立,核在职土官宗派嫡庶始末,详具谱图,岁造册籍,遇有土官事故,借此定之,事有定规,争端可息”[1]卷180,故土司地区开始修纂族谱。田州岑氏土官一族留下的族谱,其一是《田州岑氏源流谱》(以下简称《源流谱》);其二是《岑氏源流世谱》(以下简称《世谱》)。前者约成书于清道光年间(1821-1850年),后者约成书于清光绪年间(1875-1908年)。黄明标将这两谱点校,合成《田州岑氏土司族谱》(下文简称《岑氏土司族谱》),于2011年由广西人民出版社出版。两谱记录的都是田州岑氏800多年、27代土司官的历史,内容大体相同。由于《世谱》成书时间较晚,因而增添了更多的内容,记载的细节也更为详细,不过《源流谱》记载的真实性要比《世谱》好一些。两谱的内容均记载了岑氏源流谱叙、岑氏历代官职、岑氏源流系谱、岑氏各支派记、忠孝志、节义志、岑氏历代坟墓等11个分目,是体例最为完整,内容最为详实的壮族土司族谱之一。

岑氏族人对族谱的记载,多数学者曾对其内容的真实性进行过探究。据谈琪考证,岑氏《源流谱》中关于其祖先岑彭的系出、身世及其后代的世系多是抄袭《后汉书》《陈书》《万姓统谱》、两《唐书》及《尚友录》等书,其关于世系及源流的记载有的是抄袭,有的是编造,有的是“移花接木”[2]。白耀天认为其中的内容多是牵强附会、杜撰祖先功绩的历史,“百色岑氏首领家谱世系的从无到有、从架框到充实、从纰漏百出到初具规模的过程。它枳句来巢,无中生有,强拉史事,随意添补,完全是不可信的。”[3]154白耀天与日本学者谷口房男合著的《壮族土官族谱集成》,对桂西壮族土官族谱中的“汉裔”现象及其夸大之处或错误之处进行了纠正。韦顺莉分析了历史上广西壮族土司的“攀汉现象”,认为这既是政治文化的产物,也是英雄历史心性的体现,这种文化策略,也是历史上壮族“汉而不化”“融而不合”奇妙现象的原因之一,对后来的壮族民族自我意识的再生亦产生了重要的影响[4]。邓金凤探讨了岑毓英假托自己是岑氏土司后裔的现象,认为此种现象是古代夷夏观、正统观、历代朝廷的民族政策、先祖传说及儒家思想等多种因素作用的结果,“汉裔情结”具有功利性,是利益驱动的产物,也是中华民族多元一体格局进程的鲜明例证[5]。

不过,为探讨其编造背后的各种原因,其真实性与否显得不是那么重要,更重要的是岑氏土官家族杜撰其祖先记忆现象背后的历史,因而明清时期桂西土司地区社会的变革、国家的教化对土司地区,特别是对土官意识形态的影响值得探究。

二、《岑氏土司族谱》中国家认同观念的表达:忠君爱国与地方责任

(一)岑氏始祖的显赫身份

据族谱关于岑氏始祖与源流的记载,岑氏“世出周文王封其异母弟耀之子渠为岑亭,子孙以国为氏。自渠历十九世传至东汉舞阴侯(岑)彭公,之后迁居浙江绍兴府余姚县上林乡石人里岑王村”“我岭右岑来自浙之余姚县上林乡三石人里,留镇之后,振振绳绳。为前明参将兵瓦氏,为将军,为都督,为方册”“为公,为侯,为帅,为总管,为将军,为都督,为方伯,为观察,为太守,其间入名宦而从祀乡贤者,代不乏人,俊绩功勋彪炳,方册明昭,所谓五百年忠孝之家。”[6]3据此,族谱中的岑氏始祖曾是周朝王室后裔,岑氏祖先在中国历史上曾有过赫赫功绩。

(二)原始祖先为汉族移民及英雄祖先戍边

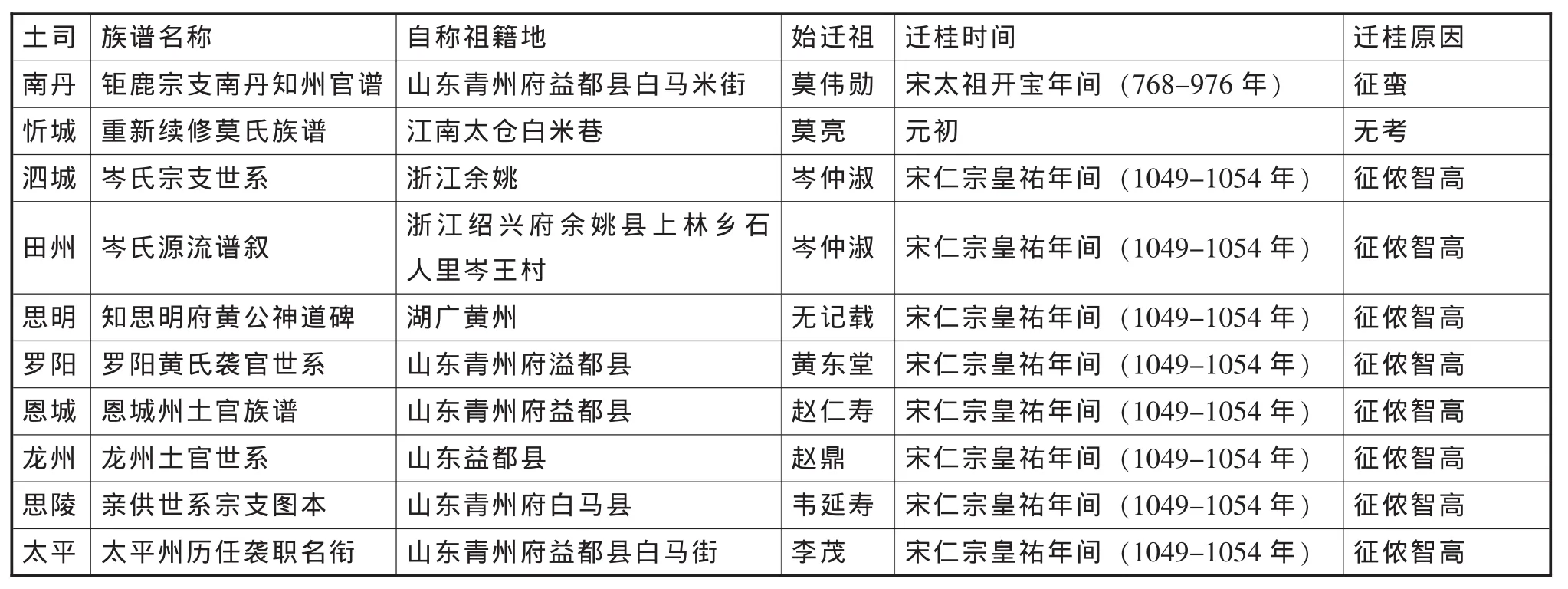

在桂西、桂南大部分地区的土官族谱中都自称其始迁祖随狄青平侬智高叛乱而留在广西(见表1)。刘锡蕃在《岭表记蛮》中亦认为,自狄青征平侬智高乱之后,“土官之大半多以汉人为之。即其人为蛮人,亦须受政府之任命……尤是边防一带,如宁明、明江、左县等处居民之大半,并且皆为土官同乡之山东人。”[7]222

表1 广西部分土官族谱记载其始迁祖情况一览表

资料来源:转引自王晖《广西土官“汉裔”认同过程:以泗城岑氏为例》,《广西民族大学学报》(哲学社会科学版),2009年1期。

据族谱记载,田州岑氏祖先岑仲淑也是随狄青征讨侬智高之乱而获军功因而留在粤西的,从此岑氏一族逐渐地在此繁衍生息。“(岑)整淑公仕官至上国柱,迁居广东之沙提,今为东瓯望族;(岑)淳淑公世居浙江;(岑)仲淑公仕宋,为麒麟武卫上将军,随狄武襄公(青)来粤西征侬智高建功。事平,留公治永宁军,封粤国公,家于邕管。”[6]33

(三)岑氏祖先为国家做出过巨大的贡献

在田州岑氏土司的27代土司中,有军功记载的就有18位。其中大部分为平定内乱有功者,而岑雄、岑永通、岑太寿、岑太禄等则参与对外征讨而获军功,更有岑世元、瓦氏夫人、岑芝、岑宜栋等为维护祖国统一、民族团结的壮举与传奇,从中可看到岑氏土官显赫的历史功绩。除所获军功外,还有不少岑氏土官在其统治时留下了勤政爱民、忠君爱国的良好形象,如岑伯颜“悯州境人民叠遭兵燹,设水陆醮会,超度阵亡”“修筑城垣,整理衙署,葺钟鼓楼,题其楼曰思君堂”“又修德政,延教诸子,建城隍、社稷、神农诸坛庙,劝课农桑”;岑镛“始为父发丧,蔬食三年,居宿于外,每墨绖视事。好读书,通经史及诸家兵法,为治有体”“修城浚池,葺公廨,建义学,禁火葬,一度变蛮瑶之陋习”;岑芝“励精图治,虽老成莫能及。抚集逃亡,革弊除奸,以忠孝自矢,克缵前徽,皆赖祖母瓦氏之训。”[6]51-111

可见,岑氏土官家族的祖先记忆,在政治上,岑氏土司逐步地建立起与中央王朝的顺从关系;在文化上,岑氏土司吸收和引进儒家文化,重视教育与科举;在军事上,岑氏土司多次参与平定内乱与平定越南的侵扰、叛乱,参与抗倭斗争,维护王朝统治;岑氏土司还多有勤政爱民、公正廉洁、才华横溢的土官,等等,这些均表现了岑氏土官的忠君爱国思想与富有地方统治责任的国家认同观念。

三、教化的推行与西南边疆少数民族地区国家认同观念的形成

面对成书于明清时期的岑氏土官族谱,我们有这样的疑问,岑氏族人为何会对祖先记录下这样的历史?从明清两朝的中央政府与地方的互动、汉民族与少数民族互动的历史进程中,或许我们可以知晓此种现象背后的缘由。

(一)政府力量的推动:文教的兴起

明初,政府已重视广西土司地区的教育问题,政府推行的是吸收土官子弟进入国子监培养,并出台一些优待及选贡上的优惠政策。后来由于土司数量的增多,政府规定准许土官子弟就近入学,设立边学。永乐六年(1408年),当时广西按察司佥事杨廉上奏请求在部分土司地区设立学校,“田州等府土人,罔知礼法。请依左江太平府立学校,教育其子弟,俾讲读经书”[8]卷86,其奏请得到明王朝的批准。明中期后,相继设立了一些州学、县学,所辖州县也部分地设立儒学,还推广社学。明代桂西土司地区设立的官学有太平府学、上思州学、思恩府学、河池州学、左州学、新宁州学、养利州学、思明府学、永康州学、思恩县学,但镇安府、泗城府等边远地区还未设立学校。虽然明王朝统治者极为重视桂西土司地区的文教,但发展起来却相当困难。如宣德六年(1426年),朝廷就因学员少而撤销了广西思恩、忻城二县的儒学,当时巡按广西监察御史申春言:“思恩、忻城……县民稀少,多是瑶、僮,非但言语不通,不堪训诲,抑且不愿入学,徒存学官,无所施教。”[9]卷21明代桂西土司地区,南宁建有书院18所,河池建有书院4所,百色尚未有书院建立。除此之外,明代广西历科乡试取中文科举人共计5 098名,桂西地区太平府、庆远府、思恩府共计中举336名,占中式举人总数的6.6%弱,而镇安府、泗城府、思明府则无一人中举[10]51-79。

清初大规模“改土归流”后,广西土司势力被严重地削弱,基本上结束了土司叛乱和相互厮杀的历史,进入到国家“大一统”的格局之中,经济社会结构发生了很大的改变。政府向土司地区派流官,设汉堂,除陋规等,加强了对土司地区的控制。随着“改土归流”的推行,清政府增设镇安府学、泗城府学、土田州学、西林县学、崇善县学、奉议州学、太平土州学、归顺州学、百色厅学、镇边县学,使桂西土司地区的官学基本上得到全覆盖。此外,还扩建义学。不少土司地区修建有一些书院或义学。清代时期,桂西土司地区新建的书院,南宁52所,百色11所,河池12所。所建义学,南宁地区37所,百色地区29所,河池地区7所[10]33-69。到清中叶时,桂西土司地区的风俗习尚已经发生了一些改变。南宁府新宁州“城居者崇礼让,彬彬文物,婚祭甚华”;上思州“居城市者衣冠知尚学,循理法。”太平府“士多变化,皆有礼义之习”“诗书传家,科第络绎,与村民婚丧迥异”;“左州、永康、养利亦土俗,改流后,知礼义、诵诗书、登贤书者有人”;崇善县“士子诗书传家,彬彬礼教,与郭外村员迥异……民间亦知弦诵,安耕凿”;思州“设官制后,渐知读书敦礼”;龙州“改流后,新以同知镇治,纳于轨物之中,化导知有渐矣”;镇安府天保县“良家子弟,渐知读书。”庆远府“永定,与汉无别。”思恩府“自王文成(王守仁)治后,秀良子弟,知读书习礼。冠婚丧祭,几近中州……土官族尚仿佛汉人”;上林“风化所被,人文蔚兴,间有瑶、俍,今亦向化”;田州“比以流官驻治,即土司亦以抚循入上计,声化所暨,向善蒸蒸焉。”泗城府西林州“旧习相沿,今渐自化。”[11]卷87舆地略八由此可见当时桂西大部分地区社会文化面貌的变化。

社会进步所带来的思想层面的变革,是对封建政府所推崇的文化的瞻仰和吸收以及政治认同与文化认同的加强。在这一社会变革过程中,亦可见到岑氏土官与明清政府大力推行教化政策相符的政绩,如岑瑛“设儒学教授”“请建文庙,造乐器、祭器,春秋仲丁祀”;岑应祺“兴礼教,明信义,除陋俗,蛮风为之丕变。”[6]481在岑氏土司族谱的记载中,对于有才学的祖先的记载,可以看到其崇文之风。如岑永通“好学工诗,著作甚富,上游咸称颂其才”;岑永贞“才学兼优,上游咸器重之”;岑镛“好读书,通经史及诸家兵法,为治有体”;岑汉贵“雅好诗书,虽在行间,手不释卷”;岑应祺“苦志力学,博通经史,善诗文”;岑勋“笃学成名,立志上进,欲图汉员,不协民望”;岑洁“敏而好学,自少手不释卷,循循儒雅人也。”[6]347-529如此等等,可见族谱所现的土官家族中文教的兴盛及其对文教的推崇。

(二)民间力量的推动:移民开发

明末清初,社会动乱,加上清朝初期政府鼓励移民垦荒,移民大量涌入广西,或避难、或谋生,使得桂西土司地区人口增多。如《田西县志》第二编记载,“及明末,流寇蜂起,中原鼎沸,内地居民避乱迁徙而来以及原有之户亦日繁衍,当时已增至约一万户人口,约五万余人,将至有清中叶益加繁盛,约一万八千余户,约九万余人。”《雷平县志》第二编记载,明末清初,“时兵燹匪患相继以起,沿河各县避难迁入者为数甚多。”泗城府西隆州于康熙五年(1666年)改流后,“诸姓继踵而来者,有广东、福建籍,有山东、四川籍,有云南、贵州籍,各村聚族而居者甚少”;思恩府百色地区“当滇黔之孔道,流寓官商,五方辐辏,是以姓多庞杂。”[12]社会编氏族二庆远府“国朝康熙(1661-1722年)间,壮七民三”[13]卷3地理志下,天河县“客籍有刘、卢、林、张、黄、姚、蒋、吕、周、何、蒙、莫诸姓,丁口一万八千有奇……客土向来通婚,互化久矣。”[12]社会编氏族二至19世纪上半叶,地广人稀的桂西地区,人口增长的速度已经快于容纳能力已经大致饱和的桂东地区。太平、庆远二府在18世纪初叶仅各有人口2.24万和3.6万,但19世纪上半叶已分别达到30.15万和48.86万,亦即各增长15倍和14倍,而这一时期作为传统开发区的腹里各府的人口增长幅度明显低于边远地区,如广西的桂林、梧州、浔州等府,人口增长幅度至多不过是原来的7倍多[14]480。

移民的到来不仅使垦荒面积、商业、手工业等得到发展,更带来了先进的生产技术和文化,还使桂西土司地区族群结构、人口结构发生了改变。一些土官对此表现出乐于接受的态度,对外来人才与先进的技术文化表现出包容或欢迎的倾向。如康熙年间(1661-1722年),“江西、湖广暨绍兴之薄有技而不遇者、避罪亡命者皆入土司中,土司辄留授廛舍,妻以土女,视其技之短长而上下其廪饩。于是皆竭智殚能,各献其所长,而文史、琴棋、医卜、种艺、贾贩、工匠之属毕至,宛然文物盛矣。”[15]卷17杂著一土官志太平土州从清道光年间(1821-1850年)到光绪年间(1875-1908年)中功名者25人,其中官族家6人,外来的汉人19人;清代全茗、茗盈土州科举中有功名者29人,其中官族13人,汉人15人[16]95-147。安平土州在安平街旁的名胜“会仙岩”,是历代土官与汉族士绅在此避暑、彼此诗文酬答的地方。安平南化的“芦岩”,咸丰(1851-1861年)时土官李秉圭曾勒石树碑记其盛,“塑玄天上帝、文昌帝君神像于其间,外建文星楼阁,壮一化之观瞻,培一方之胜迹。俾各子弟悉归肄业,将见文风蔚起,礼乐勃兴,百代壮巍峨之观,千家仰威灵至感。”[16]21-22可见,作为精英阶层的开明土官,不断地吸收汉族文化。

清代前期,由于政府重视垦荒屯田,广西各级官员莫不积极地招集流移,劝垦荒田。在族谱中,亦可看到岑氏土官招集流亡、兴耕力作的政绩。这一点最为明显的是清初继位的田州土官岑应祺,不仅在文教上“兴礼教,明信义,除陋俗”[6]157,还“广为招集,教以耕作,力剔欺隐绩升,入额河税羡余尽以充饷。”[6]251但岑应祺在位40余年,清政府给他的褒奖仅是加四级军功,并未见到关于岑应祺因政绩而得到的其他褒奖。不过,其真实性虽可疑,但是从族谱的记载中,我们也可以看到田州岑氏土司家族对时代变化的积极应对与责任。

(三)国家意识的广泛深入:民间信仰体系的建构

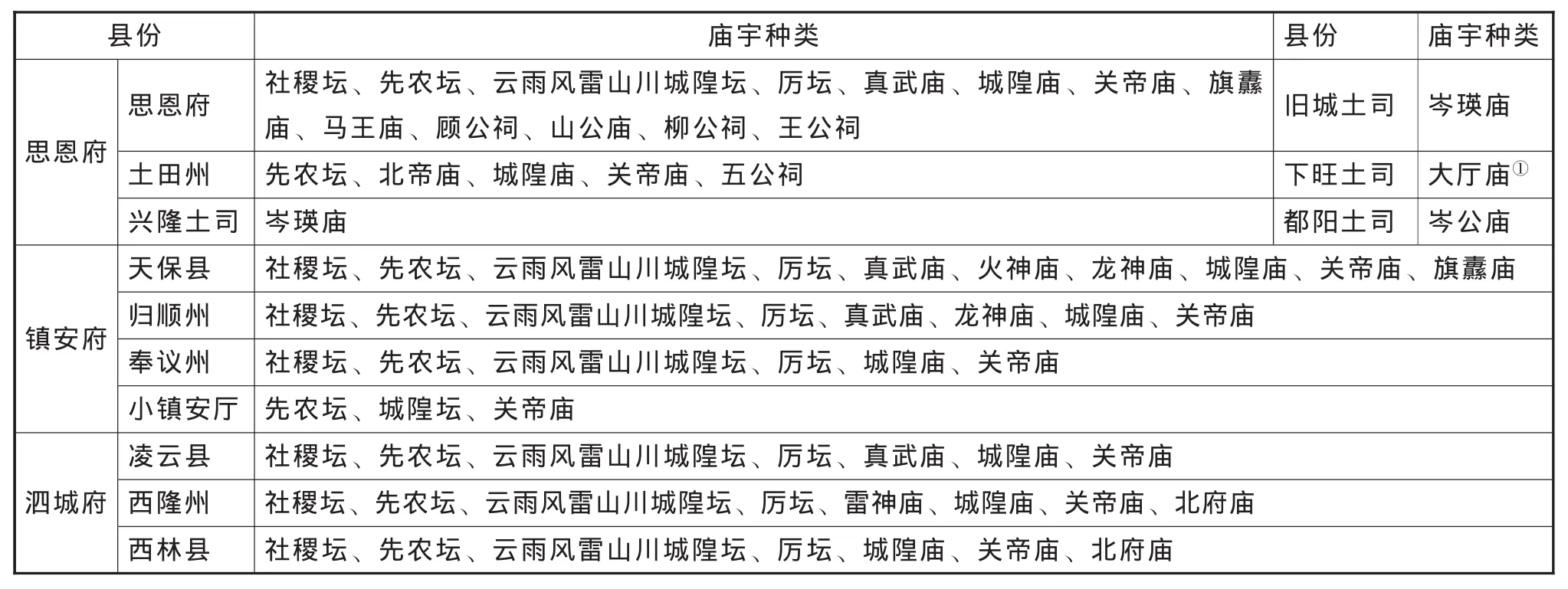

在明代,桂西土司的庙宇种类逐渐地多了起来,如泗城土司地区,万历年间(1573-1620年)知州岑云汉建立关帝庙;崇祯年间(1627-1644年)土知州岑继禄建立城隍庙[11]卷144建置略十九庙坛四。此外,桂西土司地区还建有不少为结束这一地区社会动乱和推动社会经济文化发展做出贡献的汉族官员,如思恩府“顾公祠,建于明天顺年间(1457-1464年),祀顾兴祖;山公庙,建于明正统年间(1436-1449年),祀山云;柳公祠,建于明天顺年间(1457-1464年),祀柳溥;王公祠,祀王守仁。”[11]卷143建置略十八庙坛三田州在明朝时建有“祀宋狄青,明王守仁、林富、张祐,名四公祠。”雍正年间(1723-1735年),更为五公祠,增祀汉伏波将军马援[11]卷144建置略十九庙坛四。在清代大规模“改土归流”后,清政府在土司地区大肆兴建庙宇,至清中叶时,除少部分还未完成“改土归流”的土州县外,岑氏土司统辖故地已普遍地建起用于官方祭祀的社稷坛、先农坛、云雨风雷山川城隍坛、厉坛等。除此之外,外来的庙宇如关帝庙、真武庙、北帝庙、龙神庙、北府庙等也较为普遍(见表2)。这不仅是土司地区多元文化相互糅合的表现,也是国家权力介入以加强对土司地区思想控制、宣扬国家正统的体现。

表2 清代中期桂西岑氏土司统辖故地庙宇种类状况表

资料来源:据嘉庆《广西通志》卷143《建置略十八庙坛三》、卷144《建置略十九坛庙四》、卷146《建置略二十一坛庙六》中关于祠庙的记载整理而成。

在岑氏土司统辖地区,当地人既信奉本地的神灵,建有岑瑛庙、岑公庙等,形成为岑氏土官的信仰文化。如族谱中记载,岑仲淑“镇守邕管,岭右土民歌恩颂德,立庙像,春秋享祀”;岑雄死后,“目民感(岑)雄之仁,立庙祀之,香烟岁时不减”;关于岑世元的崇拜则更具有神话色彩,岑世元因为滇军入侵而率兵抵御,因寡不敌众而牺牲,牺牲时,曰:“生未能报效国家,铭勋竹帛,死当为民驱厉,庇此一方”“遂单骑策马入河,逆行数里而没。久之,百色有人结伴河干夜行者,风月恬然,忽江心浪起数尺,逆涌而上。众惊怪视细听,若有人冠带乘马踏浪比至,则一木神主,拾出水面,大书修武郎岑公之神主,不类人间笔画。众异之,结茅江浒,岁时祀祷灵应,仕宦商贾经过者,或亲见形影,或感梦中,因遍地建祠享祀。迄今朝,赫赫邕管以南,咸称 ‘岑三爷爷’。”[6]227-235从中可看出,岑世元不仅具有忠君爱国的形象,还是保佑一方众生的神灵。通过对祖先神的崇拜和信仰体系的构建,岑氏土官在其土司管辖地区建立起属于自己的“权力文化网络”。对这些祖先神的神化构成为其对土民施展权力和权威的基础。正如杜赞奇所言,“这些组织(指:文化的网络组织)攀援依附于各种象征价值,从而赋予文化网络以一定的权威,使它能够成为地方社会中领导权具有合法性的表现场所。”[17]5不过,作为一方土酋,广受人民祭祀的岑瑛,他的神格则在逐渐地发生改变,带有“国家改造”的印记,如雍正《广西通志》卷42记载:“岑公庙,在司治前,祀明思恩土知府岑瑛。正统(1436-1449年)中,(岑)瑛奉调征大藤贼有功绩,还至中途,无病而卒。所殁之地,草木不生,土人以为神,立庙岁时致祭。”但是族谱中关于岑瑛死后的记载为“及卒,绅士苗民靡勿悲感,均诵其德。凡所在,皆有庙祀。”[6]257并没有如官方记载的岑瑛死后具有如此神奇色彩的记录,可见岑瑛的形象在官方的书籍里已经被改造过,土司地区人们祭祀的土官的形象已经是经过“国家改造”后的形象。

本尼迪克特·安德森认为,在近代世界各地民族国家的建构过程中,人们在书写本民族的历史时,在相当程度上是为了适应世俗社会的现代性发展而人为建构的产物,即基于民族国家政权对民族或族群进行选择性记忆和民族设想而建构出来的民族历史,人们也乐于接受这样的想象,因为他们需要归属和信仰②参见(美)本迪尼克特·安德森《想象的共同体:民族主义的起源与散布》,上海人民出版社,2005年,第173页。。岑氏土官的国家认同观念的形成,正是桂西土司地区在得到开发之后,与中原汉族文化相互交流得以加深、移民大量涌入、经济社会结构逐渐改变等因素相关,经过明清时期长期的历史互动,通过对先进文化的瞻仰和吸收,形成了中华民族多元一体的向心性结果,同时也是明清两朝政府推行教化政策,建构边疆社会秩序的结果。

四、结论

明清时期,随着国家权力在桂西土司地区的加强,中央政府逐渐地在桂西土司地区推行教化政策,同时鼓励移民开发。在多方面的影响下,桂西土司地区在意识形态领域加强了国家认同。通过与国家政权以及汉族等其他族裔的互动,岑氏土司也逐渐地形成了国家认同观念。《田州岑氏土司族谱》虽然并非岑氏土司家族发展的真实记述,却是田州岑氏土官国家认同观念形成过程的象征表达。从族谱可以看出,经过岑氏土司的经营及与明清政府的努力教化,桂西岑氏土司逐步地建构起效忠于国家的情感,形成了忠君爱国、保卫边疆、为国为民的忠义观念。

[1]明宪宗实录[M].[中国台湾]中央研究院历史语言研究所影印本,1962.

[2]谈琪.广西岑氏土官族属辨析[J].广西大学学报(哲学社会科学版),1994(2).

[3]白耀天.百色岑氏首领不是中原来客[C]//历史的启示——右江流域民族历史文化与经济开发研讨会暨广西历史学会第十次会员代表大会论文集.2003.

[4]韦顺莉.荣耀与追求:广西壮族土司民族认同之考察[J].广西民族研究,2007(3).

[5]邓金凤.试析壮族的“汉裔情结”——以岑毓英为例[J].广西民族研究,2008(1).

[6]黄明标.田州岑氏土司族谱[M].南宁:广西人民出版社,2011.

[7]刘锡番.岭表记蛮[M].上海:商务印书馆,1934.

[8]明太宗实录[M].[中国台湾]中央研究院历史语言研究所影印本,1962.

[9]明宣宗实录[M].[中国台湾]中央研究院历史语言研究所影印本,1962.

[10]广西壮族自治区地方志编纂委员会.广西通志·教育志[M].南宁:广西人民出版社,1995.

[11][清]谢启昆,修;[清]胡虔,纂.广西通志[M].南宁:广西人民出版社,1988.

[12]蒙起鹏,等.广西通志稿[M].民国三十八年(1949年)油印本.

[13][清]英秀,等,修;[清]唐仁,等,纂.庆远府志[M].道光九年(1829年)刻本.

[14]马汝珩,成崇德.清代边疆开发(下册)[M].太原:山西人民出版社,1998.

[15][清]黄之隽.吾堂集[M].清乾隆六年(1741年)刻本.

[16]广西壮族自治区编辑组.广西壮族社会历史调查(4)[M].北京:民族出版社,2009.

[17][美]杜赞奇.文化、权力与国家:1900-1942年的华北农村[M].南京:江苏人民出版社,1996.