集中连片特困民族地区资源禀赋、区域发展与扶贫攻坚

2015-06-30单德朋

单德朋

(西南民族大学 经济学院,四川 成都 610014)

一、引言

中华人民共和国成立以来,各届政府均将减缓贫困作为重要的施政目标。在全国各族人民和各级政府的努力下,中国实现了全世界最大范围的减贫。随着 “八七扶贫攻坚计划”和 《中国农村扶贫开发纲要(2001-2010年)》的实施,经济发展条件相对较好的地区已经基本完成减贫目标。我国扶贫开发已经从以解决温饱为主要任务的阶段转入巩固温饱成果、加快脱贫致富、改善生态环境、提高发展能力、缩小发展差距的新阶段。新时期,中国的经济发展和贫困减缓面临的问题有:第一是在西部大开发战略实施的新阶段,如何寻找下一个经济增长的潜力区域;第二是如何解决经济增长对剩余贫困人口溢出不足的问题,即如何更为精准的定位贫困,并将精准扶贫纳入经济增长框架,实现 “区域发展带动扶贫开发,扶贫开发促进区域发展。”《中国农村扶贫开发纲要 (2011-2020年)》的出台,标志着集中连片特困地区正式成为未来扶贫工作的主战场,进入精准扶贫阶段。

集中连片特困地区与我国的少数民族地区高度重合,相对于集中连片特困地区整体,集中连片特困民族地区的贫困广度和深度更大。这里以集中连片特困民族地区作为研究区域,重点分析集中连片特困民族地区的资源禀赋和经济社会发展现状,全面了解集中连片特困民族地区推进区域发展和扶贫攻坚的基本状况,对既往减贫政策和减贫绩效进行分析,并结合集中连片特困民族地区的贫困特性给出扶贫攻坚的政策建议。

设定集中连片特困民族地区的原则为:在集中连片特困民族地区所有县中,将自治区中的所有县、自治州中的所有县,以及其他地区的自治县作为集中连片特困民族地区。集中连片特困民族地区共涉及除吕梁山区、大别山区和罗霄山区之外的其他11个片区,共计373个贫困县,占集中连片特困地区贫困县总数的54.85%。集中连片特困民族地区的地域分布以西部地区为主,西部地区贫困县为348个,占93.3%,也包括湖北、湖南两个中部省份的23个贫困县,以及河北省的丰宁和围场两个满族自治县。集中连片特困地区的行政面积198.5万km2,占集中连片特困地区整体的75.3%,占全国总面积的20.7%。地理面积大是集中连片特困民族地区的显著特点,加之较低的经济发展总量水平,使得集中连片特困地区的经济密度显著低于全国平均水平。并且各片区在行政区划上多为多省区临接地带,如武陵山片区包括到湖北、湖南、重庆和贵州4个省(市),这意味着集中连片特困民族地区的减贫问题不仅与后发区域的经济赶超有关,而且涉及经济发展的跨省协同和统筹工作的机制创新。

二、集中连片特困民族地区的禀赋与发展

(一)集中连片特困民族地区的自然禀赋

集中连片特困民族地区的自然条件有着广泛的一致性,由此产生了生态环境、自然资源和优势产业的相似性,也面临着相似的发展困境。这为我们寻找集中连片特困民族地区普遍性的减贫政策路径提供了可能。通过对各片区区域发展与扶贫攻坚 (2011-2020年)中关于自然禀赋条件的整理,集中连片特困民族地区的自然条件具有如下特点:第一,生态环境较为脆弱,且担负着我国生物多样性保护及生态屏障的职能,在国土功能区划分上多为限制开发区和禁止开发区,如何在集中连片特困民族地区走出环境库兹涅茨曲线,寻找经济增长和贫困减缓的绿色选择是我们面临的重要现实挑战。第二,地形、地貌复杂,海拔落差大,自然灾害频发,人均耕地少,土壤贫瘠。干旱、泥石流和低温冷害是集中连片特困民族地区面临的主要自然灾害,这就使得这些地区面临因自然灾害致贫以及因自然灾害返贫的突出问题,因此,我们应该尤为关注集中连片特困民族地区的贫困脆弱性问题,并对整村搬迁和生态治理相结合的政策效果进行密切跟踪。集中连片特困地区平均海拔高、海拔落差大的特点则意味着高山极度贫寒是减贫政策实践必须应对的问题。第三,集中连片特困民族地区普遍矿产资源丰富,风能、太阳能等新型能源开发潜力大,同时该地区的生态环境也使得集中连片特困民族地区在中药材等特色农业产品上具有一定优势。由此民族地区的贫困减缓又面临两个需普遍应对的问题,其一是如何在生态压力较大的硬约束下,利用矿产资源助力经济发展;其二是特色农业与经济发展的可持续关联机制。

(二)集中连片特困民族地区的人口

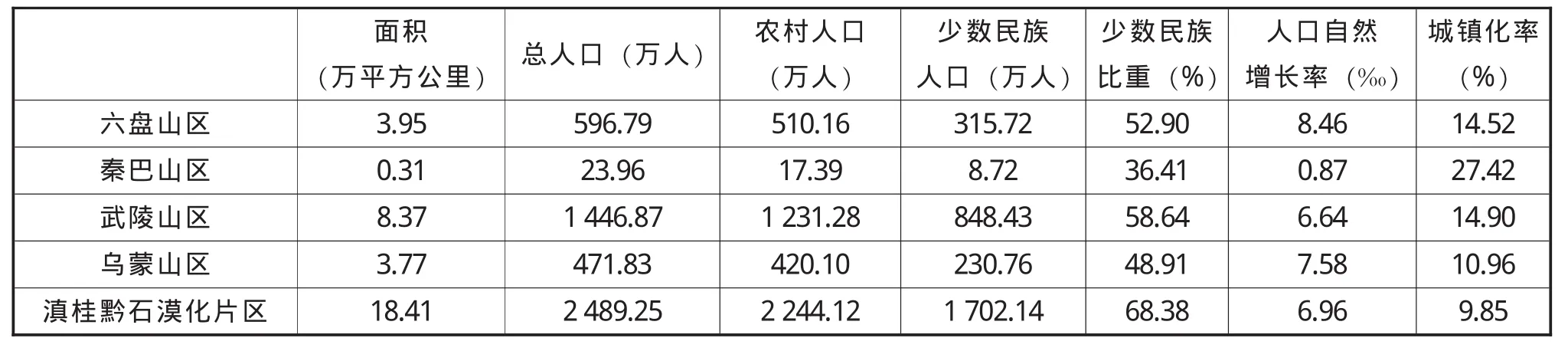

根据第六次人口普查数据,截至2010年,集中连片特困民族地区总人口7 640.07万人,占集中连片特困民族地区总体的40.71%,占全国总人口的5.7%。其中,集中连片特困民族地区的少数民族人口为4 732.83万人,占集中连片特困民族地区少数民族人口的82.62%,占全国少数民族人口的41.59%,详见表1所示。虽然集中连片特困民族地区的人口总量全国人口份额较少,但该地区是少数民族贫困的高度集聚地,并且集中连片特困民族地区集中了绝大多数人口特少民族,该区域的贫困减缓对于和谐民族关系的形成具有重要意义。

从集中连片特困民族地区的城乡构成来看,农村人口占绝大多数,2010年集中连片特困民族地区的城镇化率为13.76%,集中连片特困地区总体为15%,远低于全国50%的平均城镇化率水平。城镇化率最低的滇桂黔石漠化片区城镇化率仅为9.85%,因此集中连片特困民族地区的贫困集中表现为农村贫困,尤其是农村的收入贫困。

从集中连片特困民族地区的人口自然增长率来看,由于生育政策的民族差异和区域差异,集中连片特困民族地区的人口自然增长率高于全国平均水平1.7个千分点。随着民族地区生育条件、儿童营养和医疗卫生条件的持续改善,集中连片特困民族地区的人口自然增长率有持续上升趋势。因此,民族地区贫困状况对人口数量变动的弹性应该是减贫政策密切关注的重要环节。

表1 集中连片特困民族地区的人口数量及构成 (2010年)

(续表1)

三、集中连片特困民族地区的经济社会发展

(一)集中连片特困民族地区的经济发展

表2给出了集中连片特困民族地区2010年的宏观经济数据,从中可以产出集中连片特困民族地区的经济发展体现出如下3个特点。

表2 集中连片特困民族地区宏观统计数据 (2010年) (单位:元)

第一,经济发展水平显著低于全国平均水平,且内部差异较为明显。2010年集中连片特困民族地区整体人均地区生产总值为8 891.8元,仅为全国平均水平的29.7%,且所有片区的人均地区生产总值均低于全国平均水平。这表明在全国总体经济增长减贫效率区域下降的背景下,集中连片特困地区依然具备依靠经济增长实现有效减贫的潜力。同时,也意味着集中连片特困民族地区具备成为下一个西部地区经济增长动力来源的可能。但我们同时也必须考虑到该地区经济欠发达的结果内生于其他外生因素的背景约束,如何破解集中连片特困民族地区的经济发展困境是该地区实现减贫的关键。从各片区经济发展的内部差异来看,低于民族地区经济发展平均水平的片区包括六盘山片区、乌蒙山区、滇黔桂石漠化片区和南疆三地州,四省藏区、大兴安岭南麓山区和燕山—太行山片区经济发展水平相对较高。人均地区生产总值最高的四省藏区是六盘山片区的2.76倍,各片区差异较为显著。为了粗略识别各片区经济发展的差异来源,我们计算了各主要变量的皮尔森相关系数,详见表4所示。从表4中可以看出,人均地区生产总值与各片区少数民族人口比重高度负相关,相关系数为-0.74,且在1%的显著性水平上统计显著。人均地区生产总值与人均固定资产投资的相关系数为0.65,且统计显著。人均地区生产总值与人均财政收入以及农民人均纯收入也高度正相关,但财政收入和农民收入应该是地区经济发展的结果而非原因。同时,根据人均GDP的分布也可以看出,人均GDP较低的片区的生态环境更为恶劣。因此,我们可以认为集中连片特困民族地区不发达的经济发展现状同时兼具民族发展问题和生态脆弱地区发展问题的双重属性,且固定资产投资是集中连片特困民族地区经济发展的重要动力来源。

表3 集中连片特困民族地区经济指标的皮尔森相关系数

第二,集中连片特困民族地区的农村人均纯收入接近贫困线,存在着普遍贫困现象。集中连片特困民族地区农民人均纯收入为3 255.3元,为全国平均水平5 919元的55%,与全国平均水平差距较大,而与公认贫困线临近。根据联合国1.25美元日均最低支出的贫困线标准,年支出折合人民币3 100元。根据日均2美元的最低收入标准,年收入贫困线折合人民币4 900元。结合中国整体基尼系数攀升的背景,集中连片特困民族地区较低的农民人均收入意味着该区域存在着普遍的农村贫困,农村地区的收入贫困是集中连片特困民族地区当前面临的主要贫困类型。通过农村人均纯收入与其他变量的相关系数来看,集中连片特困民族地区的农民收入与人均地区生产总值高度正相关,与片区少数民族人口比重高度负相关,相关系数分别为0.78和-0.82,且在常用显著性水平上统计显著 (表3)。这进一步佐证了经济增长是该区域实现收入提升和贫困减缓的重要手段,并且集中连片特困民族地区的减贫工作要充分考虑民族构成和各民族历史发展的特殊致贫因素。从农民收入与财政支出和固定资产投资的关系来看,农民人均纯收入与人均财政支出和人均固定资产投资的相关系数分别为0.11和0.25,且在常用显著性水平上统计不显著。这表明,集中连片特困民族地区的固定资产投资和财政支出虽然有效带动了经济增长,但对农民收入提升的间接带动作用逐层减弱。在后续的区域发展和扶贫攻坚过程中,政策实践一方面要在投资和投入上体现增量提升,另一方面还需要关注资金投入的密度和方向问题,进一步提升资金投入的减贫效率。

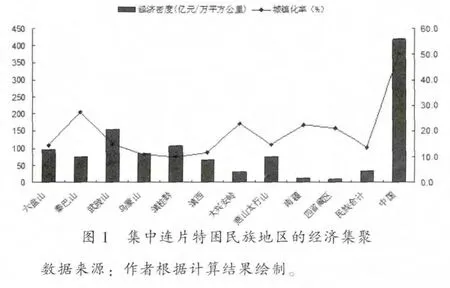

第三,集中连片特困民族地区的市场潜力和经济集聚不足,存在要素逐利外流的较大可能。距离、密度、分割是全球经济的3个典型特征,通过提升本地经济密度,并通过降低交易成本,缩短与其他经济发达地区的经济距离,消弭行政分割是现代区域经济发展的重要渠道。从集中连片特困民族地区的经济发展现状来看,其经济发展的劣势体现在两个方面:一方面,本地区经济密度不足,图1给出了集中连片特困民族地区各片区的经济密度,并与全国平均水平进行了比较,集中连片特困民族地区平均经济密度为34.2亿元/万平方公里,仅为全国平均水平418.9亿元/万平方公里的8.17%,较低的城镇化水平也为此提供了佐证;另一方面,集中连片特困民族地区各片区虽然地理上邻接,但行政区划复杂,区域经济发展面临区内行政壁垒,且由于该地区地势地形复杂,对外交通不畅,区际区内交易成本较高。在本地经济集聚不足和面临较高交易成本的现状下,集中连片特困民族地区的物质资本和人力资本存在逐利外流的可能。这一点从民族地区存贷款的差额可以佐证。2010年集中连片特困民族地区城乡居民储蓄存款余额为44 420 967万元,而金融机构各项贷款余额仅为39 607 557万元,存在资本外流的可能。大量本地劳动力去东部就业的事实也体现了本地经济集聚不足所导致的人力资本低回报。

图1 集中连片特困民族地区的经济集聚数据来源:作者根据计算结果绘制。

(二)集中连片特困民族地区的社会发展

表4 集中连片特困民族地区社会发展指标 (单位:%)

表4中给出了反映集中连片特困民族地区各片区社会发展的相关指标,从中可以看出,集中连片特困民族地区的区内交通还有较大的改善空间。通水泥/沥青公路的自然村仅占集中连片特困民族地区总体的27.7%。除六盘山片区和南疆三地州之外,其他各片区通公路自然村比例均在15%-30%左右。并且从通客运班车的自然村比率来看,平均有30.2%的自然村有客运班车,这直接导致了人货流通的成本增加,对集中连片特困民族地区特色农业相关产业发展形成制约。集中连片特困民族地区交通基础设置发展较为薄弱的原因主要与各片区的自然地理条件有关,海拔落差大,地形地势复杂是交通基础设施发展的客观约束,而人均造价成本高则是现实约束。对于大多数高寒山区,实施整村搬迁计划是有效的折中选择,既保证贫困人口交通基础设施的需求,又确保相关供给的可行性。但对于滇西边境地区等沿边贫困地区,则存在沿边戍边、交通基础设施供给、财政能力的三重约束。因此,集中连片特困民族地区发展交通事业需要在整村搬迁政策的基础上,对沿边特困区县进行针对性定点投入,确保缓解因交通基础设施缺失而导致的贫困,提升相应沿边区县的自我发展能力。表4中给出了部分集中连片特困地区区域发展和扶贫攻坚的“十二五”和 “十三五”规划期目标,从交通基础设施的目标设定来看,到2020年,集中连片特困地区的通公路自然村和行政村比率普遍需要达到95%以上,与当前情况还有较远距离,所需资金投入巨大。因此,如何使用多元手段提升集中连片特困民族地区的道路基础设施水平,是政策实施过程中值得推敲的问题。

从集中连片特困民族地区的通讯基础设施来看,通电自然村的比率达到90.5%,通广播电视自然村的比率达到83.1%。由于电力、通讯基础设施固定成本比重较高的供给属性和网络外部性的需求属性,市场能够对此类基础设施的供给区域产生最大面积的覆盖。目前,尚未通电和通广播电视的地区多为海拔较高,建设难度极大的地区。这也意味着,虽然整体来看通讯基础设施的当前覆盖率相对较高,但未来持续改善的难度较大。

从集中连片特困民族地区的医疗卫生基础设施来看,有卫生室的行政村比率为75.7%,农村安全用水农户比率为46.3%。根据表4中的各项相关目标,两项指标在2020年都需要达到100%。各片区的卫生基础设施差异较大,面临的发展任务有所不同。以南疆三地州为例,南疆三地州通管道水自然村比重为75.4%,是集中连片特困民族地区的最高水平,但有卫生室的行政村比率仅为45.8%,位列所有片区最末。刨除掉新疆南疆地理环境导致的特殊输水管道要求,我们在制定医疗卫生基础设施发展政策时,应充分考虑各地区发展重点的差别,实施有差别的政策。大兴安岭南麓片区、武陵山片区、乌蒙山片区、燕山-太行山片区以及滇桂黔石漠化片区通管道水的自然村比重都在30%左右及以下,农村安全用水压力较大。在政策实践中需要识别这些地区当前缺乏管道水入村的特殊原因,究竟是气候缺水干旱所致,还是地形地势客观限制所致,从而采取有针对性措施予以改善。对于各地区的卫生室建设,需要按照全覆盖的目标,统筹使用医护人员培训、对口单位定点联系支援等手段予以彻底解决。

从集中连片特困民族地区的教育发展来看,2010年,各片区高中平均毛入学率为53.32%,距离全国平均水平差距较大。同时,各片区也体现出较为显著的差异,大兴安岭南麓片区和燕山—太行山片区的高中毛入学率分别达到74.9%和76.5%,而秦巴山片区的北川羌族自治县高中毛入学率仅为15%,乌蒙山片区也仅为28.9%。与高中平均毛入学率直接相关的人力资本指标是平均受教育年限,两者高度正相关。根据发展规划,各片区到2020年高中毛入学率普遍需要达到90%,义务教育成果将得到进一步巩固。由于预期目标与当前发展现状差异较大,各片区扶贫政策需要在加大投入的同时规避教育数量和教育质量可能存在的替代现象。教育扩展目标不仅需要盯住各级各类学校的入学率,还需要通过实施集中连片特困地区特岗计划,以及对口单位的定点联系等措施,改善集中连片特困民族地区的教育质量。并且从教育的就业、升学出口着手,提升受教育的预期回报,挖掘贫困人口主动接受教育的积极性。

从集中连片特困民族地区的社会保障来看,新型农村合作医疗保险参保比率为88.07%,新农村养老保险的参保比率平均为21.84%。集中连片特困地区进一步将新农合参合比率提升至100%的难度较小,但政策设定需要充分考虑集中连片特困地区贫困人口的身体健康状况和收入水平,尤其是地方病导致的慢性病和重大疾病自担费用难以支付等问题,使得 “新农合”真正成为解决集中连片特困地区因病致贫、因病返贫的关键屏障。同时,强调改善新农村养老保险的预期收益,缓解集中连片特困民族地区的老年贫困和深度贫困现象。

四、集中连片特困民族地区的区域发展和扶贫攻坚

(一)集中连片特困民族地区的贫困状况

随着各族人民的不断努力和国家一系列特惠政策的支持,民族地区贫困状况得到极大的缓解,但民族地区依然是全国贫困深度最深、贫困广度最大的地区。根据国家民委对民族自治地方农村贫困监测结果分析,民族地区的贫困体现出3个特点:其一是贫困面大,贫困深度深,民族地区的贫困发生率远高于全国同期的平均贫困发生率,并且存在数量较大的深度贫困人口,2010年集中连片特困民族地区的贫困发生率为10.5%①数据来源于国家统计局对265个少数民族扶贫开发重点工作县开展的贫困监测调查,由于缺乏集中特片特困民族地区所有区县及整体的贫困发生率数据,故用265个少数民族扶贫开发重点工作县贫困数据替代。这265个民族县均处于集中连片特困民族地区,占所有集中连片特困民族地区贫困县数目的71.4%,因此使用265个民族扶贫重点县的整体贫困发生率指代集中连片特困民族地区总体具有合理性,但对总体贫困发生率有所高估。,贫困发生率比国家重点扶贫县高2.3个百分点,比全国农村平均贫困发生率高7.7个百分点;其二是民族地区贫困人口占全国农村贫困人口的比重逐年上升,贫困人口逐年向民族地区集中,表明民族地区已经成为我国扶贫攻坚的重点和难点地区;其三是民族地区生存条件较差,解决贫困的难度大。

结合对于集中连片特困民族地区资源禀赋和经济社会发展的分析,新时期集中连片特困民族地区的贫困集中表现为以下几种贫困类型以及这几种贫困类型的重合。

其一是自然条件导致的贫困,主要涉及高寒山区、石漠化地区、自然灾害频发地区普遍存在的人均耕地面积少,土壤贫困,并由此导致农业生产条件差,农村人口收入贫困长期存在。2010年,265个民族扶贫工作重点县人均耕地1.7亩,其中25度以上坡耕地占15.5%。武陵山片区、乌蒙山片区和滇黔桂石漠化片区均为我国石漠化综合治理重点地区。恶劣的自然条件成为集中连片特困民族地区最重要的贫困成因,因此,我们应该首先将集中连片特困民族地区的扶贫攻坚看作是一个受自然条件约束较强的落后地区发展问题,是一个各国普遍存在的传统经济发展命题,而非将其看作少数民族的发展困境问题,将其他因素作为集中连片特困民族地区贫困现状的托辞。

其二是贫困的成因和贫困的结果交互加强形成的持续贫困问题。恶劣的自然环境是集中连片特困民族地区贫困问题的起点,但自然环境致贫的结果又对贫困人口形成了更深层次的贫困锁定,从而形成集中连片特困民族地区的持续贫困。贫困导致的直接和间接结果包括:受教育程度较低导致的低人力资本储备,消费贫困导致的营养匮乏,慢性病、传染病无法及时医治导致的生产能力下降等。贫困引致的这些直接间接结果又成为新的致贫因素,衍生出消费贫困、教育贫困、能力贫困等多维贫困,最终形成贫困锁定。为此,集中连片特困民族地区的扶贫攻坚,一方面应该正视贫困问题的根源,即生态脆弱地区的经济发展,将经济发展作为贫困减缓的根本动力来源;另一方面也应改善集中连片特困民族地区的教育、医疗卫生事业发展,同步切断贫困现状的后续连锁效应。

其三是贫困线附近人群的贫困脆弱性问题。贫困脆弱性同样也是集中连片特困民族地区普遍面临的贫困现象,有着相似的成因和相似的解决思路。贫困线附近贫困人口是既往减贫政策重要盯住目标,该部分贫困人口的脱贫也集中体现了减贫的政策效果。但由于自我发展能力的缺失,该部分贫困人口的收入和贫困状况对外生减贫政策和外部风险变动的弹性较大。政策变动和疾病、自然灾害等外部条件的变化,极易导致该部分贫困人口重新致贫。其政策启示为,某一单独时点上的减贫成效并不能客观反映减贫政策的真实效果,既往减贫政策的评价应该置入相对较长的时间序列,充分考虑贫困的脆弱性。另外,贫困减缓的增量政策应该着力改善贫困人口的自我发展能力,而非将贫困发生率等结果指标作为硬性目标。

上述3种贫困是集中连片特困民族地区普遍面临的共性问题,除此之外我们还应对特殊人群和特殊地区的深度贫困问题基于足够的政策关注,主要包括:人均极少民族人口的贫困、直过民族的贫困、沿边地区的贫困等。

(二)集中连片特困民族地区减贫政策支持与政策实践

为了推动集中连片特困地区的区域发展,各级政府制定了一系列针对性规划和优惠政策。国家总体层面的规划包括:2011年印发的 《中国农村扶贫开发纲要 (2011-2020年)》,2012年国家发改委组织编制的14个连片特困地区区域发展和扶贫攻坚规划,以及2013年印发的 《关于创新机制扎实推进农村扶贫开发工作的意见》。这些规划对集中连片特困地区区域经济发展和贫困减缓工作的总体思路、目标和方法进行了总体说明,并经由各部委出台的细化规划和政策措施进行体现。各部委的相关政策主要体现为4个方面:通过改善劳动力质量实现减贫、通过改善基础设施实现减贫、通过产业发展援助实现减贫、通过制度保障实现减贫。

表5 集中连片特困民族地区减贫成效

随着各项减贫政策的实施,集中连片特困民族地区的生产生活条件以及生产能力逐步提升,相关减贫成效见表5所示。其主要表现为:第一,农业生产条件持续改善,2010年通过土地整理新增农田775 107亩,通过新修 (石砌/水泥砌)水渠有效改善了农田生产条件,新增水渠3 599 723m,新增可灌溉基本农田707 418亩,农业生产抵御旱涝灾害能力提升。第二,各项生产生活基础设施供给增加,2010年集中连片特困民族地区新增和改扩建 (水泥/沥青)乡村公路里程34 481km,农村客运班车通达率稳步提升,村级道路畅通工作开展顺利。第三,饮水、住房等基本生活条件逐渐得以保障,贫困地区农村饮用水安全工程建设顺利,2010年新增人畜饮水管道30 498 425m,解决饮水困难人数4 322 655人。完成困难家庭危房改造的户数357 720户,补助危旧住房改造的户数242 313户。并对生态环境极其脆弱地区的贫困人口实施移民搬迁,2010年集中连片特困民族地区扶贫移民搬迁52 200户,移民搬迁232 572人。第四,通过加大培训和提供贷款有效提升贫困人口自我发展能力。2010年集中连片特困民族地区参加各类培训的人次达2 508 480人次,其中接受雨露计划培训和补贴的人数达到837 863人,有效地改善了集中连片特困民族地区贫困人口的受教育程度。并且通过提倡参加贫困村互助资金组织和提供小额贷款解决自生减贫过程中的资金约束。2010年,集中连片特困民族地区参加贫困村互助资金组织的户数达到191 305户,但从相对规模来看,参加互助资金组织的农户仅占所有农户的1.2%,仍有较大潜力。同时,信贷机构也加大了集中连片特困民族地区的外源性金融贷款,2010年集中连片特困民族地区借款户数92 851户,累计借款人次130 814人次,累计发放借款38 879万元,平均每次发放贷款3 115元。从借款结果来看,集中连片特困民族地区的信贷行为属于典型的小额信贷,整体还款率较高。但仅有5.7‰的农户参与了信贷活动,信贷对于集中连片特困民族地区资金支持的广度不够。可能的原因有二:其一是由于利润导向,集中连片特困民族地区的信贷存在目标偏离,将贫困人口挤出了信贷范围;其二是贫困人口对于信贷资金的有效需求不足,缺乏使用相关资金的能力和意愿。但国际经验已经表明,小额信贷对于落后地区贫困减缓具有很好的作用。在后续的政策设定中,我们同样应该考虑金融信贷的供给和需求有效匹配的问题,一方面通过多元渠道提供足够的信贷供给总量;另一方面通过贫困人口自生能力的提升,激发其对于信贷资金的有效需求。

五、结语

本文对集中连片特困民族地区区域发展和扶贫攻坚的背景、现状和进展进行了全面分析,介绍了我国国家总体发展格局演变和扶贫阶段的变化,针对集中连片特困地区,尤其是集中连片特困民族地区加大扶贫攻坚力度。进行区域性扶贫攻坚是当前扶贫政策的重要导向。在对集中连片特困民族地区进行界定的基础上,分析了集中连片特困民族地区的自然资源和人力资源禀赋,对各片区的经济社会发展情况进行了研究,并对集中连片特困民族地区的贫困类型以及扶贫进展进行了分析。本研究的主要结论有:集中连片特困民族地区的经济发展水平显著低于全国平均水平,人均地区生产总值与各片区少数民族人口比重和自然环境高度负相关,与固定资产投资水平正相关;集中连片特困民族地区不发达的经济发展现状同时兼具民族发展问题和生态脆弱地区发展问题的双重属性,且固定资产投资是集中连片特困民族地区经济发展的重要动力来源;自然条件导致的贫困是集中连片特困民族地区的主要致贫因素,涉及高寒山区、石漠化地区、自然灾害频发地区普遍存在的人均耕地面积少,土壤贫瘠,并由此导致农业生产条件差,农村人口收入贫困长期存在;我们应该首先将集中连片特困民族地区的扶贫攻坚看作是一个受自然条件约束较强的落后地区发展问题,是一个各国普遍存在的传统经济发展命题,而非将其看作少数民族的发展困境问题,并将其他因素作为集中连片特困民族地区贫困现状的托辞。

本研究的政策启示为:第一,通过贫困瞄准实现精准扶贫。在贫困瞄准的方法选择上,充分考虑代理均值检验方法 (Proxy Means Tests,简称PMT)和社区瞄准方法 (Community-Based Targeting,简称CBT)在集中连片特困民族地区的适用性。在理论研究的基础上寻找更为契合民族地区实际的瞄准方法,一方面充分利用当地社区对于邻里收入消费情况的更全面信息,另一方面规避可能存在的感性认知偏差和地方权力机构对瞄准结果的操纵可能。

第二,区域经济发展依然是集中连片特困民族地区实现贫困减缓最重要的动力来源。因此,在减贫实践中要客观认识经济增长和贫困减缓的关系,以及两者关系在集中连片特困民族地区当前经济发展阶段的特殊表现。具体而言,集中连片特困民族地区的扶贫攻坚问题本质上应该是受自然条件约束较强的落后地区的发展问题,应将经济增长作为各项减贫政策发挥作用的主载体,而非片面依靠转移支付来追求贫困发生率的短期下降。

第三,集中连片特困民族地区的民族构成和社会文化特征并非关键致贫因素,不应将少数民族的传统消费习惯作为集中连片特困民族地区减贫政策成效不显著的借口。我们需要意识到集中连片特困民族地区的贫困并非因为自身不努力,而是缺乏经济机会以及由于要素回报率较低所引致的本地要素空心化。为此,政府在减贫政策设定上,应该强调在3个层面的提升。其一是通过教育发展、基础设施投资、金融支持等政策,提升本地要素的自生能力;其二是通过产业转移和项目带动,提升本地经济机会;其三是通过增加财政资源供给,提升减贫政策对参与经济能力较差的深度贫困人口的托底覆盖力度。

第四,针对集中连片特困民族地区致贫因素和贫困现状的特征,政府层面应创新贫困县的考核机制,主要体现为两个方面。其一是在考核中充分考虑集中连片特困民族地区的生态脆弱性对其经济发展方式的约束;其二是淡化贫困发生率指标,而充分考虑集中连片特困民族地区的深度贫困问题,在减贫绩效的考核思路上由贫困结果考核转为教育发展、基础设施发展等减贫手段实现程度的考核。

[1]张大维.生计资本视角下连片特困区的现状与治理[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2011(4):16-23.

[2]张大维.集中连片少数民族困难社区的灾害与贫困关联研究[J].内蒙古社会科学(汉文版),2011(5):127-143.

[3]周猛.集中连片特困地区的致贫因素和减贫对策探析——以西藏自治区改则县为例[J].开发研究,2012(6):43-46.

[4]杨安华.连片特困地区区域发展与扶贫攻坚的几个关键问题[J].吉首大学学报(社会科学版),2014(2).

[5]青觉,孔晗.武陵山片区扶贫开发问题与对策研究[J].中央民族大学学报(哲学社会科学版),2014(2):25-34.

[6]汪三贵,张伟宾,陈虹妃,等.少数民族贫困变动趋势、原因及对策[J].贵州社会科学,2012(12):85-90.

[7]单德朋.教育效能和结构对西部地区贫困减缓的影响研究[J].中国人口科学,2012(5):84-94.

[8]单德朋.民族地区贫困的测度与减贫因素的实证研究[D].西南民族大学,2013.