国际分工、国际价值与贸易利益

2015-06-27胡方,董源

胡 方,董 源

(武汉大学 经济与管理学院,湖北 武汉 430072)

国际分工、国际价值与贸易利益

胡 方,董 源

(武汉大学 经济与管理学院,湖北 武汉 430072)

以大多数研究者认可的马克思经济学的统一理论模型为基础,构建一个关于国际价值问题的模型,从国际分工和国别贸易利益的得失的角度来解读马克思关于国际价值理论的基本观点,同时对相关学者提出的不同看法进行综合分析。研究表明,在完全分工条件下,如果国际相对价值与相对价格相等,则各国的贸易利润之比等于其剩余价值之比;在不完全分工条件下,即使国际相对价值与相对价格相等,各国的贸易利润之比一般也并不等于其剩余价值之比,国家间的贸易会出现得利或损失。

国际分工;国际价值;剩余价值;贸易利益

一、引 言

国际价值理论是马克思主义经济学理论的组成部分之一。马克思在对经济社会进行研究时,提出著名的“六册计划”,其中就包括有关国际贸易和世界市场的研究。不过,马克思只是提出了一些重要的观点,却没能完成这部分理论。在《资本论》等著作中,马克思认为:“国家不同,劳动的强度也不同;有的国家高些,有的国家低些。于是各国的平均数形成一个阶梯,它的计量单位是世界劳动的平均单位。因此,强度较大的国民劳动比强度较小的国民劳动,会在同一时间内生产出更多的价值,而这又表现为更多的货币。但是价值规律在国际上的应用,还会由于下述情况而发生更大的变化:只要生产效率较高的国家没有因竞争而被降低到和商品的价值相等的程度,生产效率较高的国民劳动在世界市场上也被算作强度较大的劳动。一个国家的资本主义生产越发达,那里的国民劳动的强度和生产率,就越超过国际水平。” “投在对外贸易上的资本能提供较高的利润率,首先因为这里是和生产条件较为不利的其他国家所生产的商品进行竞争,所以,比较发达的国家高于商品的价值出售自己的商品,虽然比它的竞争国卖得便宜。”[1]显然,马克思对国际价值理论的研究与其劳动价值理论、剩余价值理论的研究相辅相成,马克思研究的重点是国际价值实体,以及国际价值、国际剩余价值与贸易利润的基本关系等问题。

20世纪30年代以来,围绕马克思的国际价值理论,国内外学者进行了广泛且深入的研究。在这种研究中,形成两种基本的研究倾向。一种以马克思经济理论为基础,把整个世界经济作为研究对象,试图运用马克思的经济学方法,研究整个世界经济的国际价值、国际剩余价值、国际生产价格以及贸易利润的得失问题。这种研究较侧重于国际价值的本质、国际价值的完整计量、国际生产价格及其作用等问题。如美国学者谢克(Anwar Shaikh)即是如此[2],对世界市场上的商品流通、资本流通和生产资本流通进行了研究。霍华德和金的研究也具有这种倾向,他们提出完全分工条件下的国际价值的理论模型[3],由此来确定国际价值的数量水平,分析国别贸易利润的得失。久保新一等(2009)基于日本学者的研究成果介绍了有关这一问题的基本观点和相关方法[4]。我国学者也在这一方面进行了一些探索,如李翀(2007)等[5]。另一种倾向是以马克思经济理论为基础,但区分不同的国家,研究国际经济关系中的利益变动。这方面的研究成果主要是国际不平等交换理论。据中川信义等人(2003)的介绍[6],国际不平等交换理论主要有三种类型:其一是伊曼纽尔(Arghiri Emmanuel)的“不平等交换论”;其二是阿明(Samir Amin)的“不平等交换论”以及“世界价值比国民价值优越论”;其三是帕卢瓦(Christan Palloix)的“不平等交换论”及“国际价值向世界生产价格的转移”论。这些理论虽有些不同,但都认为发达国家和不发达国家之间存在不平等交换问题,后者向前者进行价值转移,国际贸易只会维持不发达国家对发达国家的依附关系,并加深发展的不平等。我国学者也对国际不平等交换问题进行了进一步的理论研究与实证分析,如朱奎(2006)、马艳和李真(2009,2011)[7][8]等。

显然,围绕马克思的国际价值理论的研究呈现出多样化的特征,其结论也常常不同。造成这种问题的一个原因是缺乏统一的理论模型,不同的研究者往往依据不同的理论模型进行研究,自然会得出不同的结论。目前,在马克思经济学的研究中,正在形成大多数研究者认可的统一的数理模型,正如吴易风(2012)[9]所示。实际上,这种统一的理论模型是第二次世界大战以来马克思经济学的研究者不懈努力的结果。本文试图以这种统一的理论模型为基础,构建一个关于国际价值问题的模型,从国际分工和国别贸易利益得失的角度来解读马克思关于国际价值理论的基本观点,同时对上述伊曼纽尔等人提出的不同的观点进行综合分析。本文的结构如下:在第二部分,提出完全分工条件下的国际价值、剩余价值与贸易利润模型,并以该模型为基础对国际价值和国别贸易利益的变化问题进行分析;在第三部分,则在上一部分理论模型的基础上,进一步对不完全分工条件下的国际价值、剩余价值与贸易利润模型对国际价值和国别贸易利益的变化影响进行分析;最后是简短的结论和展望。

二、完全分工条件下的国际价值与贸易利益

在马克思国际价值问题的经典论述中,马克思一直是把其基本经济理论(即劳动价值理论和剩余价值理论等)运用于国际经济问题,研究国际经济领域的基本规律。在这种研究中,他往往假设价值规律在国际经济领域中成立。因而,在下面我们建立的模型中,价值规律的成立将构成假设前提。

首先分析完全分工条件下的价值、利润与分配问题。由于是在价值规律基本成立的条件下进行分析,因而分析的焦点将集中于剩余价值与利润的关系上。

在分析国际经济问题时,理论上常可做出如下假设:世界由两个国家组成。这里设这两个国家为国家1和国家2。同时设两个国家有两个生产部门,生产两种商品,即第1 个部门生产商品1,第2 个部门生产商品2,这里进一步设第1 种商品为生产资料或投资品,第2种商品是生活资料,或消费品。假设在生产过程中,生产投资品和消费品都需要投入投资品和劳动,但不需要投入消费品。

在封闭经济中,设国家1的第1种商品的价值量为λ1,第2种商品的价值量为λ2,所投入的劳动量各为t1和t2。这样,可定义两种商品部门所生产的商品的价值各为:

λ1=a1λ1+t1

(1)

λ2= a2λ1+t2

(2)

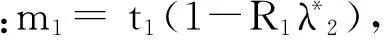

符号的具体含义如下:各符号的下标号表示生产部门,如λ1为第1个部门生产的商品的价值。 由于生产资料与生活资料在生产中具有不同的地位,因而在两个部门中都要使用生产资料,这样,a1是第1个部门生产一单位的第1 种产品所需要的第1种产品的投入量,a2是第2个部门生产一单位的第2种产品所需要的第1种产品的投入量。同时,t1为第1个部门生产第1 种产品所需要的直接劳动时间, t2为第2个部门生产第2种商品所需要的直接劳动时间。在价值的基础上,可进一步确定剩余价值。假设两部门的劳动者以平均劳动获得消费品R1和R2,这样,第1个部门生产的剩余价值为:m1=t1(1-R1λ2)。同样,第2个部门所生产的剩余价值为:m2=t2(1-R2λ2)。

对于国家2,也可运用同样的方法对其价值和剩余价值等概念进行定义。以下用带有星号的符号表示国家2的相关概念。

为了对完全分工条件下的国际价值问题进行分析,这里假设国家1在第1种商品上专业化,国家2在第2种商品上专业化。这样,国际分工体系下的各国的国别价值就可由下列方程式来表示,即:

λ1=a1λ1+t1

(3)

(4)

(5)

(6)

π1= b2m1+(1-a1)A

(7)

(8)

三、不完全分工条件下的国际价值与贸易利益

现在转向不完全分工条件下的剩余价值与利润关系问题的分析。在国家1,仍然假设第1种商品的国际价值量为λ1,第2种商品的国际价值量为λ2。同时设国家1所投入的投资品的数量为X11,国家2所投入的投资品的数量为X21,世界全体所投入的投资品的数量为(a11X11+a12X11+a21X21+a22X21),其中对国家1的投入为(a11X11+a12X11),对国家2的投入为(a21X21+a22X21),同时,对第1种产品的投入为(a11X11+a21X21),对第2种产品的投入为(a12X11+a22X21),并且,国家1所投入的消费品的数量为X12,国家2所投入的消费品的数量为X22,同时投入的劳动量各为(t11X11+t21X21)和(t12X11+t22X21),这样,就整个世界来说,两种商品的国际价值量可定义为[3]:

λ1(X11+X21)=(a11X11+a21X21)λ1+(t11X11+t21X21)

(9)

λ2(X12+X22)= (a12X11+a22X21)λ1+(t12X12+t22X22)

(10)

各符号下标中的第1 个符号表示国家, a11是国家1生产一单位的第1 种产品所需要的第1种产品的投入量,a12等类推,t11为国家1生产第1 种产品所需要的直接的劳动时间, t12则为国家1生产第2种商品所需要的直接的劳动时间。

在定义了国际价值后,由于两国之间进行国际贸易,从而就有必要用国际价值来定义两个国家的国别价值。这样,国家1生产两种商品的国别价值方程式可由下列公式给定:

λ11= a11λ1+ t11

(11)

λ12= a12λ1+ t12

(12)

其中,λ11为国家1的第1种商品的价值,λ12为国家1的第2种商品的价值。而国家2生产两种商品的国别价值λ21和λ22可用同样方法定义。

将各国的国别价值方程式乘以相关的数量,通过计算整理可得:

λ1(X11+X21)= X11λ11+ X21λ21

(13)

λ2(X12+X22)=X12λ12+ X22λ22

(14)

可见,两种产品的国际价值为各国国内各种产品价值的加权平均。在国别价值的基础上,可进一步确定剩余价值。假设国家1的两部门的劳动者以平均劳动获得消费品R11和R12,这样各部门的剩余劳动为1-R11λ2和1-R12λ2,从而该国国内两部门的剩余价值各为m11= t11(1-R11λ2)和m12=t12(1-R12λ2)。同样,在国家2的两种产品生产中所获得的剩余价值各为m21和m22。同时可定义两国剩余价值总量为两个产业部门剩余价值的加权平均,即:

M1=(m11X11+m12X12)

(15)

M2=(m21X21+m22X22)

(16)

马克思的利润概念建立在剩余价值概念的基础上,因而在定义了剩余价值概念后,可定义利润概念。对于国家1来说,若假设两部门商品的国际价格各为P1和P2,每一单位生产物的贸易利润为:

π11=P1-a11P1-t11R11P2

(17)

π12= P2-a12P1-t12R12P2

(18)

同时可设第1个部门的利润是平均利润率与其资本投入的乘积,因而这样定义的利润实际上可看成该部门获得的平均利润。同时,对于国家2来说,其贸易利润的定义也是依据同样的方式进行,从而可得到两部门的利润为π21和π22。

进一步设国家1和国家2所获得的贸易利润的总量各为П1和П2。同时假设这种总量利润为两种产品生产中所获得的利润的加权平均,即:

П1=π11X11+π12X12

(19)

П2=π21X21+π22X22

(20)

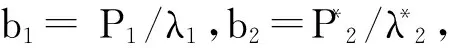

这里的问题是贸易利润与其剩余价值的关系。假设国际价值与国际价格成比例,即设b1= P1/λ1,b2=P2/λ2。这样,通过计算与整理,同时假设b1=b2=b,即国际相对价值等于相对价格,则可得到下列方程式:

(21)

(22)

同时,由方程式(13)和(14),可得下列判断式:

(λ1-λ11)X11=(λ21-λ1)X21

(23)

(λ2-λ12)X12=(λ22-λ2)X22

(24)

可见,当国家1的产品1 的国别价值小于其国际价值时,国家2的产品1 的国别价值将大于其国际价值,反之,则相反;对国家2来说同样。也就是说,当(λ1>λ11)时,有(λ21>λ1),当(λ2>λ22)时,有(λ12>λ2)。符号相反,则关系相反。因而如果国家1的产品1 的国别价值小于其国际价值,由于(λ1>λ11)和(λ21>λ1),由方程式(21)和(22),可见国家1的总利润增加,而同时国家2的总利润减少,国家1所获得的更多的利润正好来自于国家2减少的利润;反之,则相反。对于产品2 来说,也有同样的结论。

将方程式(21)和(22)相比,同时设B= X21(λ21-λ1)+X12(λ2-λ12),B为正数,则可得:

П1/П2= (M1+B)/(M2-B)

(25)

可见,与完全分工条件下的剩余价值与贸易利润的关系不同,在不完全分工条件下,即使国际相对价值等于相对价格,两国间的贸易会由于B而形成利润增加或利润损失的结局,其剩余价值之比一般不等于两国贸易利润之比。

四、结 论

本文的主要特点或者说基本贡献是试图以大多数研究者认可的马克思经济学的统一理论模型为基础,构建一个关于国际价值问题的模型,从国际分工和国别贸易利益的得失的角度来解读马克思关于国际价值理论的基本观点,同时对上述伊曼纽尔等人提出的不同看法进行综合分析。本文的主要结论是:在相对价值等于相对价格的条件下,如果相互进行贸易的两个国家之间为完全分工,则两国贸易利润之比等于两国剩余价值之比。如果相互进行贸易的两个国家之间为不完全分工,则两国贸易利润之比将一般不等于两国剩余价值之比,国家间的贸易将导致得利或损失的结果。

本文虽然基于理论模型,综合分析了国际分工、国际价值、剩余价值与国别贸易利益的关系,但本文的研究还仅仅是开始,其后,我们还将在理论模型研究的基础上,对相关变量进行扩展,获得更多的研究结论,同时,还将搜集相关的统计数据,对理论模型的结论进行实证研究。这些问题构成我们未来进一步研究的课题。

[1]马克思.资本论[M].北京:人民出版社,1975.

[2]Anwar Shaikh. Foreign Trade and the Law of Value, Part 1[J]. Science & Society,1979, 43: 281-302;Anwar Shaikh. Foreign Trade and the Law of Value, Part 2 [J]. Science & Society,1980, 44: 27-571.

[3]霍华德和金.马克思主义经济学史:1929-1990 [M].北京:中央编译出版社,2003.

[4]久保新一,中川信义.国际贸易的理论问题[M].经济资料译丛,2009,(1):78-96.

[5]李 翀.马克思主义国际生产价格理论的构建[J].马克思主义研究,2007,(7):47-57.

[6]中川信义.“不等价交换”与国际价值论——对阿格里,伊曼纽尔、萨米尔,阿明、克里斯蒂安·帕卢瓦的“不等价交换论”之批判[J].经济资料译丛,2003,(3):12-20.

[7]朱 奎.等价交换中的不平等问题研究[J].学习与探索,2006,(5):209-212.

[8]李 真,马 艳.贸易不平等交换的多因素诱因模型与实证研究[J].财贸经济,2011,(4):96-103.

[9]吴易风.马克思经济学数学模型研究 [M].北京:中国人民大学出版社,2012.

责任编校:张 静,罗 红

International Division of Labor,International Value and Trade Profit

HU Fang,DONG Yuan

(College of Economic Management, Wuhan University, Wuhan 430072, China)

This paper attempts Marxist economics theoretical model recognized by most researchers , and constructs a model of international value issues. To interpret Marx's basic views from the international division of labor theory and the pros and cons of national trade interests, While comprehensive analysis the different views proposed by scholars.This paper studies show the conclusion, the ratio of trade profit is equal to the ratio of industrial surplus value in complete division of labor. But in incomplete division of labor, the ratio of country trade profit is not equal to the ratio of country surplus value, the country gets the trade interest or the trade loss.

international division of labor;international value;surplus value;trade profit

2015-06-26

胡 方,男,教授,研究方向为国际经济学。

F740

A

1007-9734(2015)05-0033-05