基于整体认知的历史教学设计

2015-06-26卢登喜

卢登喜

[摘 要]文章以《辛亥革命》一课为例,展现教学过程中基于整体认知的教学设计理念,从“瞻前顾后”到“浮想联翩”到“建构新知”,突出历史知识间的内在逻辑性与整体性,培养与提高学生的历史意识和历史思维能力,从而增强历史学习的有效性与生动性。

[关键词]整体认知 教学设计 历史课例

[中图分类号] G633.51 [文献标识码] A [文章编号] 16746058(2015)160091

整体认知是将若干对象(或单个客体的若干成分)按照一定的结构形式构成一个有机统一体,并通过感知觉等形式反映其内在要素间相互联系的过程。它是以发展与深化思维品质为目标,以提高宏观掌控信息能力为目的的一种心理活动过程。

【设计思路】

建立本课学习内容与前后学习内容间的联系,本课学习内容与学生已有信息储备间的联系是教学设计的前奏,构建本课学习内容“宏观—中观—微观”的模型架构是教学设计的核心,努力让学生用“跳出来”的视角开始本课学习。

【教学过程】

一、“瞻前顾后”

上课的第一个环节,是让学生将本课内容与前面所学内容,甚至与即将开始的下一节课内容进行联系,使学生感知到历史知识的整体性与相关性。

通过对前后知识的链接,我们能厘清前后知识间的内在联系,同时也能清楚看到本课内容在本单元中的地位,形成一个整体的知识链。如下图:

二、“浮想联翩”

任何历史事件和历史人物都不可能孤立存在,他们虽然已经成为历史,但我们在生活中会通过不同的形式感受到它们或他们的存在。《辛亥革命》一课使学生很快联想到孙中山,想到了南京1912、中山陵、中山路、大总统府等等。 这个时候,学生的思维是发散性的,和本课有关的信息都会大量呈现出来。

这一教学环节的目的在于让学生认识到知识是普遍联系的,知识不仅以文字的形式存在于我们的课本中,也会以其他的形式呈现在我们的生活中,让历史走进生活,生活也是教育。

三、建构新知

这是本课学习的核心内容。布置学生从“宏观”方面概括出本课的主要内容,简明扼要,然后再让学生对每一项内容进行“中观”分析,弄清楚其主要层次有哪些,最后才是让学生从“微观”的角度了解具体的历史史实,形成宏观—中观—微观的学习模式。《辛亥革命》一课逻辑层次清晰,辛亥革命作为中国近代史上的一件大事,我们要知道其来龙去脉。如下图:

辛亥革命的爆发不是一个偶然事件,其爆发是多种因素综合作用的结果,在教学中就是要使学生将这些因素梳理清楚,形成一个较完整的概念。从革命的必要性到由革命的各种条件因素所汇聚成的可能性,通过一组组图片与史料让学生概括并归纳出其中的要点。

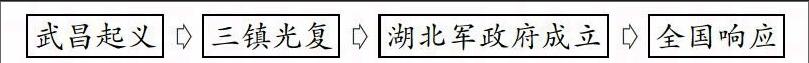

辛亥革命的过程有广义和狭义两种说法:广义的辛亥革命是指从革命的酝酿准备到建立民国及其最终失败的全过程;狭义的辛亥革命特指1911年的武昌起义。武昌起义发展十分迅猛,结合《辛亥革命形势示意图》,我们就能厘清其基本过程。如下图:

武昌起义三镇光复湖北军政府成立全国响应

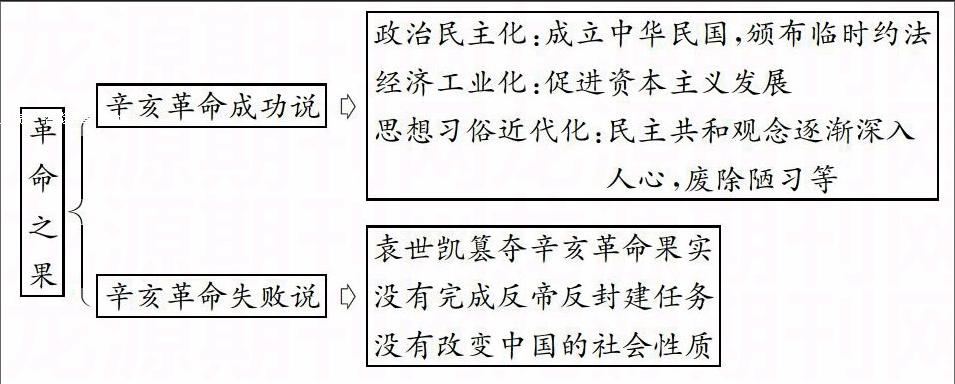

辛亥革命之果是本课的重点也是难点。辛亥革命的结局已经明确,关键在于我们站在不同的角度会有不同的答案与结论,正所谓“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”。因此,在教学中我们要将不同的风景交给学生自己去欣赏。如下图:

【结语】

基于整体认知的历史课堂教学,不仅深化了学生对历史知识与规律的认知理解,同时也使学生在整体认知的教与学中,养成了良好思维品质,找到了方法,获得了乐趣,增强了自信,最终达到了“学好历史,我能行”的效果。

(责任编辑 庞丹丹)