3-6世纪新疆地区佛教造像背光研究

2015-06-24金建荣

金建荣

(淮阴师范学院江苏·淮安22001)

3-6世纪新疆地区佛教造像背光研究

金建荣

(淮阴师范学院江苏·淮安22001)

本文主要考察3-6世纪新疆地区石窟壁画中佛教造像背光情况。通过对以克孜尔石窟为主的造像背光形制与题材的分析,探析早期新疆地区石窟壁画中佛教造像背光的图像来源,以及与佛经的关系,得出早期新疆地区佛像背光形制简单,内容单调,缺少变化。佛像背光中的化佛,应来源于古印度贵霜时期犍陀罗地区的佛放光明幻现化佛的浮雕图像。此外,佛像背光中的题材与当时汉译经典可相互印证。

新疆地区 克孜尔 背光 化佛

一、新疆地区石窟造像背光

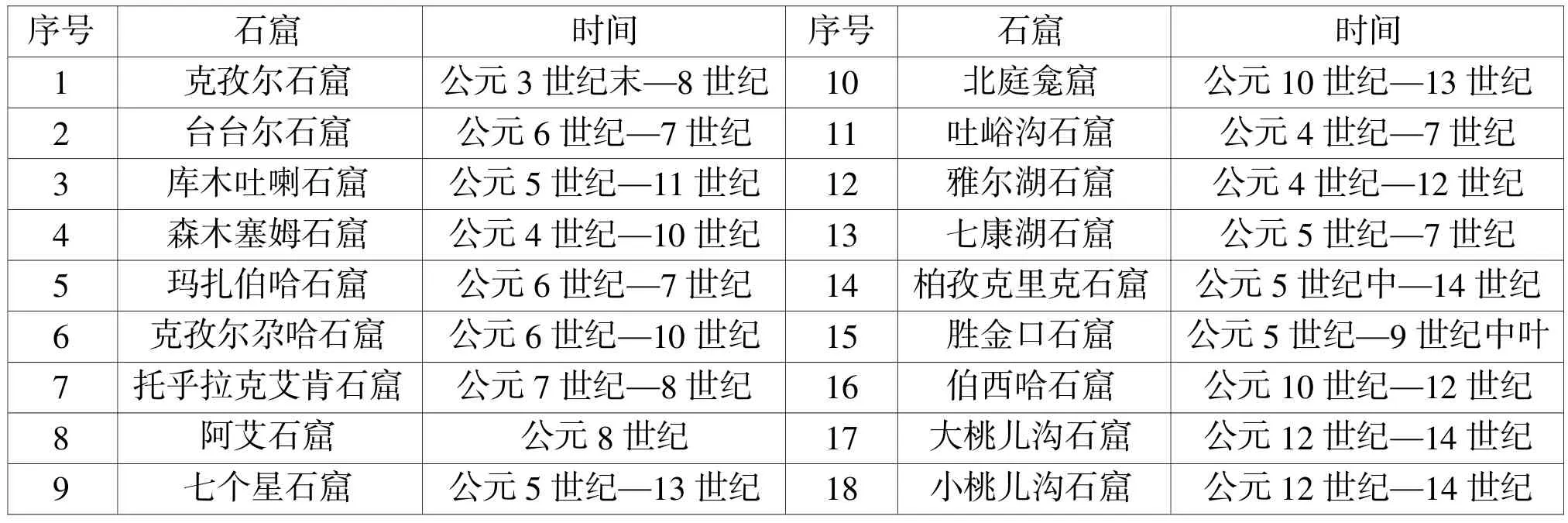

新疆地区石窟群(表1)分布在喀什向东的塔里木盆地北沿路线上,主要集中在三个区域:1、古龟兹区。即拜城和库车一带。主要石窟有拜城境内的克孜尔石窟、库车境内的库木吐喇石窟、克孜尔尕哈石窟和森木塞姆石窟等。其中克孜尔石窟规模最大,开凿也最早,大约始凿于3世纪,兴盛于4-5世纪,持续于8世纪。其余三处石窟开凿时间都比克孜尔晚,持续到10、11世纪。2、古焉耆地区。即今七格星地区。始凿于5世纪以后。3、古高昌区。即今吐鲁番一带。主要石窟有吐峪沟石窟和柏孜克里克石窟等。吐峪沟石窟约开凿于5世纪。[宿白《中国石窟寺考古》,见宿白《中国石窟寺研究》,北京:文物出版社,1996年。第17页。]柏孜克里克石窟主要洞窟开凿于9世纪,持续至13世纪。新疆地区石窟历经千年的沧桑变化,遭到人为和自然的严重破坏,洞窟造像基本无存,现遗存部分洞窟壁画。本文主要研究3-6世纪新疆地区石窟壁画造像背光情况。由于克孜尔石窟不仅规模大,开凿盛期正值中国南北朝时期,因此主要以克孜尔石窟为研究对象。其次,考察库木吐喇石窟、森木塞姆石窟、克孜尔尕哈石窟等早期石窟壁画造像背光情况。

表1 新疆地区主要石窟一览表

1、新疆石窟壁画佛像背光形制

据现有遗存石窟壁画显示,以克孜尔石窟为主体的新疆石窟壁画佛像背光形制变化较少。主要有以下几种:

(1)头光圆形或近圆形。如克孜尔第48窟左甬道顶部立像头光。

(2)头光圆形,身光圆形。这种形制在新疆石窟壁画佛像背光中极为普遍。如克孜尔第38窟主室券顶西侧壁,菱形格内佛像背光。库木吐喇第23窟主室券顶右侧“腹使缘”故事中佛之背光等。

(3)头光圆形或近圆形,身光椭圆形。此种形制在新疆石窟壁画佛像背光中极为常见。如克孜尔第4窟西甬道外侧壁立像背光、克孜尔第84窟主室右壁面佛像背光、克孜尔第163窟左甬道外侧壁立像背光、库木吐喇石窟新1窟主室穹窿顶壁画中佛像背光、台台尔石窟第16窟后甬道东壁立佛像背光、吐峪沟第41窟主室顶部佛像背光等。

(4)头光圆形,身光团扇形或近扇形。如克孜尔第104窟券顶北侧壁,菱形格本生画中佛像背光、库木吐喇石窟第23窟佛像背光等。

2、新疆石窟壁画佛像背光内容

新疆石窟壁画中,多数佛像背光内无纹,填充以色,色彩多为绿、蓝、紫、黑、赭、白、黄、红色。以克孜尔石窟壁画背光为例。克孜尔第38窟主室券顶西侧壁,菱形格因缘及本生画中佛像的背光,头光内为绿色,外有赭色圆圈,两道赭色圆圈之间间隔白色。身光内为蓝色,向外依次为紫、赭、蓝、白、赭。克孜尔第34窟主室券顶东侧壁,菱形格内佛像身光,从内向外依次绿、白、蓝、黑等。红色见克孜尔第80窟主室券顶左侧菱形格内“鬼子母失子缘”佛像背光。吐峪沟第2窟左甬道外侧壁千佛背光中绘有红色与黄色。吐峪沟第41窟主室顶部佛像绘有红色、黄色与蓝色背光。

有些佛像背光有联珠纹,如克孜尔第14窟东壁,因缘佛传中佛像背光。放射纹,克孜尔第38窟主室前壁门上圆拱壁,兜率天宫菩萨说法图,菩萨的身光有放射线。如克孜尔第69窟主室东壁立佛像头光[阎文儒认为该窟为第一期,即2世纪末至3世纪初。新疆龟兹石窟研究所认为该窟为6世纪至7世纪。这里所列佛像是在原已毁处重绘,与原像有叠压痕迹,所以该像与该窟原壁时代不同,为后代作品。见新疆维吾尔自治区文物管理委员会、拜城县克孜尔千佛洞文物保管所、北京大学考古系编《中国石窟·克孜尔石窟》,北京:文物出版社,1989年,第244页。]、身光都有放射纹。库木吐喇石窟第43窟主室券顶北侧壁菱形格壁画中,佛像椭圆形身光里出现了褐色、红色、绿色等彩色放射纹、火焰纹。

佛像背光中出现化佛。如新疆克孜尔石窟第47窟,是龟兹地区最高的大像窟,具有很高的考古价值。后室北壁涅槃像头光与身光中,绘有化佛、联珠纹及单头火焰纹。化佛呈立姿,手势、头部与身体姿态皆有变化,立佛与头光外围火焰纹之间有连珠纹。头光、身光由红、或绿或黑色间隔组成,打破色彩的单调重复排列。单头火焰纹由绿、赭、黑、白色组成。此窟,宿白[宿白《克孜尔部分洞窟阶段划分与年代等问题的初步探索》,见新疆维吾尔自治区文物管理委员会、拜城县克孜尔千佛洞文物保管所、北京大学考古系编《中国石窟·克孜尔石窟》,北京:文物出版社,1989年,第10页。]、阎文儒[阎文儒《新疆天山以南石窟》,见《文物》1962年第8期。]、新疆龟兹石窟研究所等有3种研究观点[霍旭初《克孜尔石窟年代研究和碳十四测定数据的应用》,见《西域研究》2006年第4期,第43-53页。],都将该窟定为克孜尔石窟第一阶段。1979-1981年,北京大学历史系对该窟后室涅槃台下层墙皮内的麦秸(树轮校正折合公元年)进行C14同位素测定,认为该窟大约为公元350±60年。2004年,法兰克福大学植物测定为320-430年。综合所测数据,第47窟年代在4世纪初至5世纪初。虽然该石窟大致年限确定,但该窟有多层重绘现象,考虑到早期新疆石窟壁画佛像背光未见火焰纹背光因素,因此该佛像背光年限可能向后推移至5世纪中期以后。克孜尔的佛像头光与身光中已出现化佛。

克孜尔第17窟主室左甬道内外侧壁绘两尊立于莲上卢舍那佛,每尊立佛头光中绘八身坐姿化佛,身光分内外两圈,每圈中都绘有许多坐姿化佛,因破坏严重,小化佛手势不清。身光外周边绘有宝环与莲蕾等装饰。1979-1981年,北京大学历史系对第17窟后室墙皮内麦秸(树轮校正折合公元年)进行C14同位素测定,认为克孜尔第17窟大约为公元465±65年,即公元5世纪至6世纪。1995、1998年,日本名古屋大学测植物片,认为该窟561-657年。将第17窟的年代往后推迟了近一个世纪。

克孜尔第123窟有三处佛像背光中出现化佛。第一、二处:主室甬道侧壁,立佛身光中绘满许多小化佛,这些小化佛立于莲花上,皆有头光与身光,被类似火焰状的曲折纹包裹着,化佛手势姿态各不相同。第三处:位于该窟南甬道外侧壁也有一立佛,一手持钵,头光中有7身化佛坐于莲上,头光空隙饰有莲花和莲蕾。身光中化佛立于莲上,立佛的手势身子互不一致,每立佛之间也饰有莲花与莲蕾,好像浮游于水上。该像身光边缘有二层,内层饰联珠纹图案,外层饰以大雁衔环二方连续图案。头光边缘仅绘一层大雁衔环二方连续图案。此图案较为独特。1989-1990年,中国社科院考古所测定该窟麦秸(树轮校正折合公元年),结果为540-670年,即公元6世纪中期至7世纪末。1999年柏林印度艺术博物馆提供三个年代数据:419-528年、444-561年、421-530年。[同上,第52页。]约公元5世纪初至6世纪中期。

这种背光中出现化佛的现象在龟兹其他石窟中也有发现。如台台尔石窟第16窟后甬道东西侧壁及后壁,各绘一立佛,东壁立佛着通肩衣,一手托钵,一手结手印(手印不清),另两佛着袒右肩衣,双手不清晰。三佛项光与身光中都绘化佛,项光中都绘4身立姿化佛,身光中绘有约10身化佛,化佛皆有项光与身光,其身姿、衣着、印相互有差异。台台尔石窟第16窟属于第三期,公元6-7世纪。再如,玛扎伯哈石窟第9窟左右两侧壁立佛的头光、背光中均绘有许多小化佛。再有,温巴什石窟第9窟的正壁主尊立佛的头光、背光内也绘有许多小化佛。

从时间上看,新疆地区石窟壁画佛像背光中出现化佛的现象从5世纪初至7世纪中叶。背光中的化佛随着时间的变化,背光中化佛的描绘也发生了变化。第17窟佛像身光内化佛呈斜状坐姿分布于主尊两侧。色彩以黑、绿为主。孜尔石窟第47窟佛像涅槃背光中化佛整齐立于头光与身光内,手势不同,头光边缘有清晰的单头火焰纹由黑、白、绿、赭等色相间。与孜尔石窟第47窟涅槃佛像背光相似的是台台尔第16窟佛像背光中,化佛斜立于主尊佛两侧,化佛之间布以莲蕾,但头光与身光没有其他装饰。克孜尔第123窟佛像背光描绘较为独特,两处佛像身光中皆有立姿化佛,主室北壁佛像身光内化佛之间绘类似火焰形曲折纹,而甬道外侧壁佛像背光边缘绘有联珠纹与大雁衔环图像。因此,就佛像背光而言,第17窟时间,约为5至6世纪左右。台台尔第16窟、克孜尔第123窟时间较为相近,克孜尔第47窟时间最晚,这三窟时间约为6至7世纪左右。

二、新疆地区佛像背光形成因素探析

1、新疆地区佛像背光与古印度佛像背光的关系

新疆地区佛像背光形制与内容单调的特点,似乎沿袭了贵霜时期古印度佛教造像背光,古印度贵霜时期的佛像多见项光,且项光圆形,大多为平板光面,有些项光刻有简单纹饰如放射纹、联珠纹、莲瓣纹等。其中,联珠纹饰与放射纹也出现于新疆地区佛像背光。

值得注意的是,新疆地区石窟壁画中,佛像背光中的化佛则不见于贵霜时期佛像背光。也与新疆以东地区石窟背光中化佛表现形式不同。

诚如我们所见,克孜尔第47窟后室北壁涅槃像头光与身光中,绘有化佛皆立姿,台台尔石窟第16窟后甬道东西壁及后壁各绘一立佛像,三佛像项光与身光中皆有立姿化佛形象。克孜尔第123窟主室北壁,立佛头光与身光中绘满许多立姿化佛,这些化佛围绕主佛,姿态不同。

在古印度犍陀罗地区,可以找出佛像身边出现众多立佛的浮雕作品,佛陀结跏趺坐,手结禅定印。着通肩袈裟,佛陀两侧立有化佛,他们斜立于主尊两旁,呈放射状,每一化佛皆有项光。如在塔夫提拜出土的浮雕,现藏于白沙瓦博物馆。该雕塑中,佛像结跏趺坐一平台上,两侧各有三身呈放射状立于莲上的化佛。该博物馆还藏有类似的几尊雕塑作品。不同之处是主尊佛像两侧斜立四身化佛。这些斜立的放射状姿态,似乎表明主尊佛像禅定后入三昧,身体所放射的光明。这些光明幻化出朵朵莲花,莲上又化生出化佛。栗田宫认为这些浮雕作品体现的是“千佛化现”的故事情节[栗田宫《犍陀罗佛教艺术·佛陀の世界》,东京:二玄社,1990年。]。宫治昭认为这一题材是在表现佛陀放光的奇瑞“呈放射状的化佛使人从视觉上感受到佛陀的光明”[宫治昭《犍陀罗美术寻踪》,李萍译,北京:人民美术出版社,2006年,第180页。]。

在笈多时期的萨尔那特也有不少相类似的浮雕,但表现形式有所不同,通常是主尊佛结跏趺坐于大莲盘上入禅定三昧状态,从莲两旁伸出莲茎支撑若干莲座,每一莲座上或坐或立不同姿态的化佛。这种浮雕被称之为“千佛化现”,是“舍卫城大神变”中的一个情节。“舍卫城大神变”出自《天譬喻经》第12篇、《本生经》第483则、《根本说一切有部毗奈耶杂事》卷二十六,描绘佛陀在舍卫城降服外道六师,故事包括三个主要情节:芒果树奇迹、水火双神变、千佛化现。其中“千佛化现”的雕塑情景是,佛陀坐在由龙王那伽奉献的七宝妙莲花上,从莲茎分出许多茎蔓莲台,层层叠叠、上下左右布满画面,似乎想表现这种蔓延的莲花从舍卫城一直延伸至色究竟天的浩瀚空间,每朵莲上或坐或立一化佛,姿势不同的化佛之间可以对话,甚至化佛与主佛世尊之间也能进行佛法讨论。这种“千佛化现”的场景雕刻也出现在古印度石窟中,如阿旃陀第2、6、9窟等壁画中。与上述犍陀罗浮雕中,佛陀于放射光明中幻化出众多化佛的图像相比,显然萨尔那特与阿旃陀的佛化现情节更为复杂,雕刻和描绘得更精妙。古印度的“舍卫城大神变造像”从公元3世纪开始出现[福歇《佛教艺术的早期阶段》,王平先、魏文捷译,兰州:甘肃人民出版社,2008年,第132页。],很可能在4世纪开始流行,到了第5世纪时已经极为兴盛,同时遍布古印度的佛教石窟,成为当时石窟中最为流行的装饰性造像。

在古印度出现的这两种图像与新疆地区佛像背光中出现化佛的情景有相似之处。克孜尔第123窟主室北壁佛像身光中,紧密有序得排列着立于莲上的化佛。每一小化佛手势姿态不同。但该图像没有龙王那伽的描绘,其次莲茎的描绘也不突出。因此犍陀罗地区,化佛呈放射状围绕于主尊两侧的的场景,与新疆地区的佛像项光与身光中立化佛围绕主尊的场景更为相似。

考察新疆以东地区的佛像背光中化佛的表现形式,如敦煌北凉时期272窟、炳灵寺169窟第6、7、3龛、云冈昙曜五窟以及龙门石窟的佛像背光中都不见类似于新疆地区的佛像背光中化佛呈斜立放射状姿态,化佛都整齐围绕主尊头部,身体垂直有序呈坐姿排列。鉴于新疆地区的佛像背光中化佛的表现不同于新疆以东地区的佛像背光中化佛的表现形式。我们推测,新疆地区佛像背光中化佛的表现图像来源于古印度,主要来源于古印度犍陀罗地区的佛放光明幻现化佛的雕塑场景。

2、新疆地区佛像背光内容与佛经互印证

佛教何时、何人传入新疆地区,历史文献没有确切记载。在4世纪之前,就有高僧汉译龟兹传来的佛经,如西晋竺法护汉译《阿惟越致遮经》(284年)、《正法华经》(286年)。龟兹王世子帛延译《首楞严经》、《须赖经》及《上金光首经》(373年左右)。4世纪中,龟兹国寺甚多,修饰至丽,僧人、比丘众多。高僧有佛图舌弥、鸠摩罗什等,在龟兹宣传佛法。5世纪中,于阗每五年举行一次般遮于瑟会。5、6世纪,外来名僧驻留龟兹等国,如昙摩密多、达摩笈多等,高僧法朗游走与高昌与龟兹之间。由此可见,公元4至6世纪新疆地区佛教非常繁荣。

石窟是佛教兴盛的产物,也是僧人禅法的最佳地点。早期新疆地区石窟壁画中佛像背光形制简单、装饰较少,应与当地流行的佛教经典有密切联系。新疆地区石窟壁画所绘大量的佛传、本生以及因缘故事,都有相应的佛教经典依据。由这些壁画故事可知,大体出于印度原始的经典,阿含经类和律典类。[丁明夷、马世长、雄西《克孜尔石窟的佛传壁画》,见《中国石窟·克孜尔石窟》一,北京:文物出版社,第221页。]对照阿含部的经典,可以发现早期的佛教经典对佛像发光的描述极少也极其简单。如《中阿含经》六十卷中,对佛像发光的描述不多,所说之处多以“光曜暐晔”形容世尊光芒。没有颜色、形状等具体词汇描述。《长阿含经》共二十二卷,讲述佛发光较少,讲述内容主要有:光色异常、光相独显,放大智光等。《杂阿含经》五十卷、《別译杂阿含经》二十卷,讲述佛光的几种颜色,以及形状特征,比《增一阿含经》《中阿含经》《长阿含经》对佛像发光的述说稍微具体一些,出现了诸如“青、黄、赤、白、红、颇梨色”等五种色彩,且《杂阿含经》、《別译杂阿含经》这两部经典中出现了神变场景中佛发光的情境。其它可依据的经文和律典,如《六度集经》、《修行本起经》、《过去现在因果经》、《佛本行集经》、《普曜经》、《太子瑞应本起经》、《杂宝藏经》较多提及佛发光事,但具体描述较少。

公元5至6世纪及以后,佛像背光中出现化佛、雁等装饰,这与当时汉译经典相印证。如北魏时期沙门慧觉于高昌综集《贤愚经》[凉州僧人慧觉、威德等八人,西行求经,至于阗遇当地会中长老各讲经律,于是八人分别记录,译成汉文。后于公元445年回到高昌,综集成经,并由凉州名僧慧朗题名为《贤愚经》。见《出三藏记集》卷九《贤愚经记》。]、后秦龟兹国三藏鸠摩罗什译《摩诃般若波罗蜜经》、姚秦涼州沙门竺佛念译《最勝问菩萨十住》等,经文皆讲述莲华上现化佛的情景。(见表2)

经名《贤愚经》综集/译者元魏涼州沙门慧觉等综集经文莲上化佛莲上化佛群雁《摩诃般若波罗蜜经》《最勝问菩萨十住》姚秦龟兹国三藏鸠摩罗什译姚秦涼州沙门竺佛念谦“于是如来,从八万毛孔,皆放光明,遍满虚空,一一光头,有大莲花,一一华上,皆有化佛与诸大众,围绕说法。”“佛于是日,身升高座,放于脐光,分作两奇,离身七仞,头各有花,上有化佛,如佛无异,化佛脐中,复出光明,亦分两奇离身七仞,头有莲花,上有化佛,如是转遍大千国土。”“五百雁闻佛法生天品第五十三”记载:“有五百群雁,爱敬法声,心悦欣庆,即共飞来,欲至我所,坠猎师网中,于是猎师即取杀之。因此善心,生忉利天,自识宿命,故来报恩。”“光化成千叶金色宝花。是诸花上皆有化佛,结跏趺坐说六波罗蜜。”“除垢断结经”第五卷:“尔时宝交珞台诸如来,无所著,等正觉,复放百千亿光明,一一光中复有化佛,一一化佛各说发意菩萨所行功德。”备注化佛化佛

三、结语

综上所述,我们可以得出这样的判断:5世纪之前,新疆地区佛像背光形制简单,内容单调,缺少变化,背光之间没有明显的时间与风格断代的界限,这与敦煌石窟佛像背光具有阶段性和时代典型性截然不同。这些简单的图像形制与内容,一方面似乎沿袭了贵霜时期古印度佛教造像背光特点。就佛像背光中出现化佛而言,应来源于古印度犍陀罗地区的佛放光明幻现化佛的浮雕图像。另一方面,这与当时流行的阿含经部和律典类经文中对佛光简单描述有关。5、6世纪及以后,佛像背光出现化佛题材,这与当时流行的经文有紧密联系。

[1]宿白.中国石窟寺研究[M].北京:文物出版社.1996

[2]宫治昭.犍陀罗美术寻踪[M].李萍译.北京:人民美术出版社. 2006

[3]新疆维吾尔自治区文物管理委员会,拜城县克孜尔千佛洞文物保管所,北京大学考古系编.中国石窟克孜尔石窟[M].北京:文物出版社.1989

[4]福歇.佛教艺术的早期阶段[M].王平先,魏文捷译.兰州:甘肃人民出版社.2008

J31

A

1009-8534(2015)01-0086-04

2014-09-21

金建荣,江苏淮阴师范学院教师。