丁佛言·古文字·紫砂壶

2015-06-15范菲菲

范菲菲

丁佛言少时笃好金石篆刻,于古文字上几乎凝聚毕生心血。他对古文字的搜集和研究,非仅个人爱好,亦是为匡正印坛风气所做的一番努力。而他对同为金石学大家的吴大澂极为称颂,并将一把出自吴大澂之手的紫砂壶视若珍宝,留下了可供回味的故事。

金石讹误解古文旧说

清末民初著名书法篆刻家、古文字学家、社会活动家丁佛言(1878年至1931年),一生著述颇丰,惜多未付梓。印行于世的,仅《说文古籀补补》(以下简称《补补》)、《丁佛言手批愙斋集古录》,仍有《续字说》、《还仓述林》、《还仓述异》、《文始》、《松游庵印谱》等未刊书稿十余种之多。

丁佛言身后,故人柯昌泗与商务印书馆经理孙伯恒曾与丁夫人商谈遗稿出版事宜,所憾未得应允。1949年美国驻华大使司徒雷登归国前,亦曾托人说合,欲以高价收藏丁佛言遗墨及著述手稿。丁夫人与黄炎培、章士钊、沈钧儒等进步人士商量,众皆认为此系国粹,失之恐难复得。丁夫人便回绝此事,从此“抱守遗书,日与饥饿苦争而不敢散佚”。新中国建立后,她将大批遗墨和手稿捐献给山东博物馆收藏;后来,其子女又将余下部分手稿、遗物捐献给了山东烟台龙口市博物馆。

说文解字

丁佛言,山东黄县(今龙口市)人,原名世峄,字芙缘,后谐芙缘之音,更字佛言,晚号迈钝,别号松游庵主、还仓室主。丁佛言早年留学日本,归国后执教山东法政学堂,曾任山东咨议局议员、民国临时参议院议员、黎元洪总统府秘书长等公职,并曾担任北京《亚细亚日报》等媒体的主笔。他早期社会活动较多,志行高廉,享有很高的社会声望;但因为人刚正不阿,与政客格格不入而难展才能,终愤然离职,于1923年回归故里,潜心古文字研究。

丁佛言少时即笃好金石篆刻,40岁起又学写鼎彝款识,于古文字上几乎凝聚毕生心血。他对古文字的搜集和研究,非仅为个人爱好,亦是为匡正印坛风气所做的一番努力。如其所言,清末民初,金石之学流风未息,雅俗竞凑,文字学行外之人亦操刀弄笔,僭窃制作,致使伪讹、私造字形丛生,甲金玺陶古文字真假难辨。

为匡正时弊,规范字形,他搜罗所见秦前文字3800余个,增补入吴大澂《说文古籀补》(以下简称《补》),形成《补补》一书,以济金文篆刻之用。而文字历数千年蝉蜕变化,必有递嬗之迹可循,凡重文、异体、错讹之形,也皆有意义可稽,因此,他又另撰《续字说》以考释文字,辩证疑义,“历究递嬗之迹,上溯制作之源 ”,弥补《补补》因体例所限无法详细说解文字、阐发观点之憾。

《续字说》(右图)共说字54篇,其中,“草”、“杠”、“端”、“冓”等字形不见于吴大澂《补》,属丁佛言《补补》新收录;“ ”、“豦”等字形在《补》中收入附录,而在《补补》中被归入正篇;“眡”字形在《补补》中被收入附录。《补补》中的这些变化以及《续字说》中的详细说解,对考察和比较丁、吴二人的古文字学成就具有重要价值。

《续字说》是丁佛言研究古文字的若干篇论文辑集。大抵丁佛言所有著述中,诚如学者王献唐先生所言,“除《说文古籀补补》以外,《续字说》最为重要。”山东博物馆所藏《续字说》稿本(上图)有初稿、清稿两种。初稿一册,计50页;清稿三册,计150页。此清稿本通篇为丁佛言亲笔手书,整齐规范,行书字体书写,字迹亦相对工整;但有朱笔句读和多处修改,改动字数较少,直接书于行间,应是丁佛言在清稿基础上亲加修改的修改稿本。它保留了原作的本来面目和增改痕迹,既是了解丁佛言古文字研究的第一手资料,更有助于藉之窥见作者的治学方法和思路变迁。据稿本开篇佛言先生自叙,该稿是在完成《说文古籀补补》之后,为弥补《补补》说字不详之憾,仿吴大澂《字说》体例而撰,与《补补》互为表里。序文落款为:夏历甲子秋七月,佛言自叙于古黄之松游盦——知此稿完成于1924年秋,彼时佛言先生47岁,已在古文字间涵泳有年。

丁佛言对古文字研究的巨大贡献,主要在《补补》对古玺文的收录和释读,而在古文字释读方面的卓识,则具体体现在《续字说》中。《续字说》诸篇反映出丁佛言的古文字研究成就、方法、观点乃至治学态度。以下略举几篇概观之。

释“庄”(《补补》1.4)。毛公鼎、虢季子白盘,旧皆释“庸”,丁佛言以为“当是古‘庄’字,‘爿’其所从,非‘用’泐。”丁佛言以字形对照法得出,此二字形与召伯虎敦、石鼓文皆不相类,而与《说文》、宋亥鼎、古玺文字略同,皆应释“庄”;再结合虢季子白盘的铸造背景 ,以及《逸周书·谥法解》所谓“兵甲亟作曰庄,叡围克服曰庄,胜敌志强曰庄”,认为释“庄”方可与作器之意相称,古“庄”与“壮”通,因此,在虢盘当读为“壮武于戎工”;又“庄”有敬畏义,古“庄”、“严”音同,用亦互通,《伏侯古今注》、《韦注国语》、《左传》、《周礼》等文献皆有例可据,因此,在毛公鼎当读为“唯天严集乃命”、“弗及邦严”。丁佛言纠正了旧释之误,补释出吴大澂未识字形,并通过比对识出古玺中的“庄”字。此字形在《金文编》中已归入“庄”字条下。

释“蕈”(《补补》1.5)。古陶文“楚城迁里人纫”之,旧释不一:丁艮善释“酅”,吴大澂释“”,姚华则以为“西”字之繁文。丁佛言认为旧释皆非,应释为“蕈”,在陶文为“”之借字。《说文》谓古国,为齐桓公所灭,“此曰蕈里者,或其地为故墟;或灭后,其国人就所迁之地名其里,以示不忘故国之意 ”。丁佛言此处借鉴了丁艮善释为“酅”的理由——依据文献记载“纪季以酅入齐”,当是“纪人不忘旧邑,地虽入齐,而仍以酅名其里”。但丁佛言认为,其说虽精切,而细案字形,与“酅”相差悬殊,却与毛公鼎、番生敦等“簟”字形极相似,故应释为“蕈”,且蕈与覃、覃与谭、 相通,文献亦有关于古 国的记载可佐证之。今此字释“蕈”虽有争议,但其考释方法仍可资借鉴。文末,丁佛言还提到释读古文字的一条原则——“释古器刻文字,不难于释一字。必依此释,施之于其他类此之数字,而皆无滞碍,方可稍安。然仍不敢必其无误。”可见其治学态度之谨严,此对后世治文字学亦颇有启发意义。

学艺相长

丁佛言以学养艺,以艺显学,植根坚实的古文字基础,其书艺亦非浪得虚名。尤其大篆书法,因功力深厚多有时誉,论者常与吴大澂并提。关于习篆,丁佛言曾于《续字说》言道:“钟鼎文字,一字写法多至数十种,一字释文多至十数说,而假借旁通层出不穷。写法多者,须多写多记,释文如自己无考订,以择从一先夫之说为是。”此语道出他在字学和书艺上的勤谨与自觉。

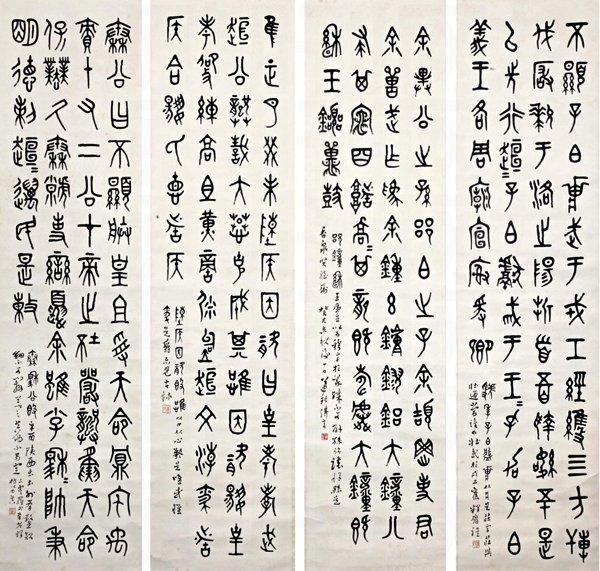

也许一定程度上可言,正是丁佛言的古文字研究,成就了其金文书法文人气和重知识的特点。山东博物馆所藏一组丁佛言篆书屏,既展现丁佛言中年时期的书法面貌,又记录其古文字研究心得之一二,颇有可观。该组篆书屏(图6)分别节临虢季子白盘、陈侯因咨(正确写法是上次下月)敦、秦穆公敦、郘钟四种鼎彝铭文,属丁佛言绞笔圆转一路风格的篆书作品。其书中锋运笔,端凝古朴,中正圆厚,或许通篇看来,布局仍未脱界格局限,故而规整有余而变化不足,但仍不失为丁佛言拟金文书法的可称之作,其中透出他对“谨而不肆,法度端严”的书法原则的坚持。每幅后题写释文并心得,虽片言只语,亦见其对古文字研究有素,非一般临摹文字的篆书家所可同语。兹录其题跋如下:

1.虢季子白盘。,从爿,是庄字。庄与壮通,当读为“壮武于戎工”,旧释庸误。

2.陈侯因咨敦。 ,从口从心,疑是唯或惟;是爵,亦见古玺。

3.秦穆公敦。辛酉陕西出土,别有凿款,细不可辨,器之真伪不易定。上虞罗氏有考释,极以为真。

4.郘钟。,王廉生以为穆字,于篆殊不可解,孙诒让释縣是。香泉贤侄嘱,癸亥立秋后一日,迈钝佛言。

此篆书屏作于1923年,正是丁佛言完成《补补》和《续字说》的前夕。其中,关于 、 二字,已分别收入《说文古籀补补》“庄”、“爵”字条下,并在《续字说》中有专文详说。

傅山有语曰:“不知篆籀从来,而讲字学书法,皆寐也。”字学历究文字递嬗之迹,上溯制作之源;书法以文字为表现对象,探讨艺术之玄妙。篆籀去造字时代不远,以象形、指事为本源,故为字学研究之一据;而其结构章法最讲配合,疏密、繁简、欹斜、纵横皆有意匠存乎其中。书法篆刻家若不习篆籀、不治文字,则终究不辨门径,难窥堂奥。丁佛言重视金文临摹,执著文字研究,其缘由盖与此合。

综上,《续字说》一书体现着丁佛言在古文字研究方面的成就和卓识。丁佛言在《补补》中对部分前人误释之字的纠正和不识之字的补释,许多已被认可或已成定论,其中不乏一些疑难之字。而这些字中,如“胄”、“信”、“ ”、“庄”、“去”、“稟”等,在《续字说》里皆有专文详述,且不乏精妙之论,对后人的古文字研究具有重要的参考价值。

就古文字学史而言,《续字说》以古文字字形为研究对象,以文献材料为佐证,辅以推理论证,一字一篇,追溯造字之源,剖析文字孳乳,考辨文字义训,是继吴大澂《字说》、孙诒让《契文举例》等著作之后的又一部重要的古文字研究文稿。通过此部文稿,可以探究作者的古文字释读方法和路径,可以获得有益的经验和启迪,亦可以找到一种了解丁佛言艺术的新视角。