不同混交方式对章古台地区樟子松林生长状况的影响

2015-06-14纪鹰翔

纪鹰翔

(辽宁省凤城市林业局,辽宁 丹东118100)

荒漠化给我国的农牧业生产和人民生活带来了严重影响。农业生产条件恶化,1 300多万hm2农田受到荒漠化的危害,粮食产量低而不稳,耕地退化率超过了40%,草场退化率已达56%以上。辽西地区因受科尔沁沙漠南侵的影响,风沙大,气候条件恶劣,干旱少雨,土地瘠薄,耕地沙漠化、盐渍化严重,雨养农业十年九旱,种植农作物很多时候连生产成本都收不回来,所以农业生产乃至整个农村经济发展受自然条件的影响,发展滞后。在辽宁省15个扶贫开发重点县中占了10个,占2/3;在全省2 330个贫困村中占了1 666个,占71.5%;在全省190万贫困人口中就有150.9万人,占79.4%。荒漠化不但严重制约当地经济发展和人民生活水平的提高,还造成东北西部地区生态环境的进一步恶化,对我国东北平原商品粮生产基地和东北重工业城市群构成巨大的威胁。本文将比较分析章古台地区营造的樟子松混交林,研究不同混交造林方式对辽西地区樟子松林防治荒漠化的作用效果。

1 研究区概况

章古台地区属于典型的半湿润大陆性季风气候,夏季炎热多雨,秋季凉爽,温差较大,冬季漫长干冷。年日照时数2 900~3 200h。年均气温5.1~6.1℃,最高气温35.2℃,最低气温-29.5℃。主要特点是侵蚀性风力集中,每逢冬春季节,西南大风和西北大风频繁交替发生,年均风速3.7~4.6m·s-1,风速5m·s-1以上大风频发,加剧了树木的蒸腾,使生长供水不足更加严重。

2 研究内容与方法

以樟子松与其他各树种(白榆、五角枫、花曲柳、杨树、丁香、胡枝子、皂角等)的混交林为研究对象,以裸沙地为对照,共设置30块标准地(包括固定标准地和临时标准地)进行外业调查和内业分析,同时对试验地区必要的资料进行收集。

2011—2012年在章古台地区的三家子、北坨子、大间房、万亩林、百花齐放工区按20m×30m设置标准地,标准地调查内容如下:

2.1 树木生长量测定

实测树木胸径(灌木测地径)、树高。

2.2 根系量调查

分别在樟子松+白榆混交林和樟子松纯林内设置30m×30m标准地。沿标准地边线四角随机布置4个样方,做到行间、行内分布均匀。样方长宽各1m,深2m。按0~10cm、10~20cm、20~30cm、30~50cm、50~100cm、100~200cm层次掘取土样。将各层所有的根全部拣出,并洗净其上附着的泥土。根系按直径分为3级,直径<1mm的为细根,直径在1~3mm为中根,直径>3mm为粗根。在105℃烘干至恒质量,求出各径级根的干物质质量。用样方内根量推算出该树种的单株平均根量。

3 结果与分析

3.1 樟子松混交林生长状况比较分析

3.1.1 树高胸径生长状况 相同年龄、相同立地条件的樟子松+杨树混交林及樟子松纯林中樟子松的生长过程,如图1所示。从中可看出,各种类型樟子松混交林与纯林的树高和胸径的生长均呈S型生长曲线,前期生长缓慢。然后进入速生期,后期生长又趋于平缓。混交林中樟子松树高进入旺盛期生长阶段比较早,大约在5龄就进入,一直到35龄左右,持续时间较长,平缓生长阶段持续时间也较长。纯林中樟子松树高进入旺盛期较晚,一般在10龄左右,且持续时间较短。所以营造混交林有利于延长樟子松生长时间,从而推迟樟子松衰退的出现。

图1 不同林型樟子松生长状况

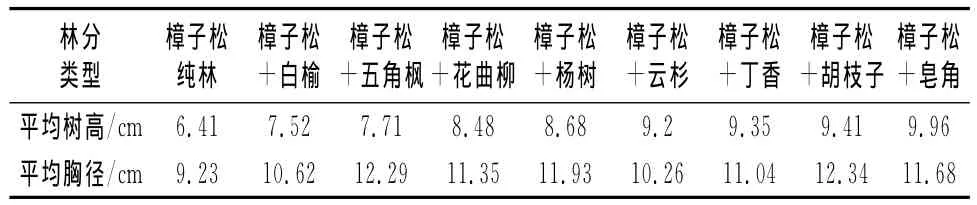

经调查,樟子松几种主要混交林林型的树高、胸径如表1所示。可看出在各种混交林中樟子松的树高和胸径生长量均高于纯林。

表1 混交林与纯林中樟子松生长状况

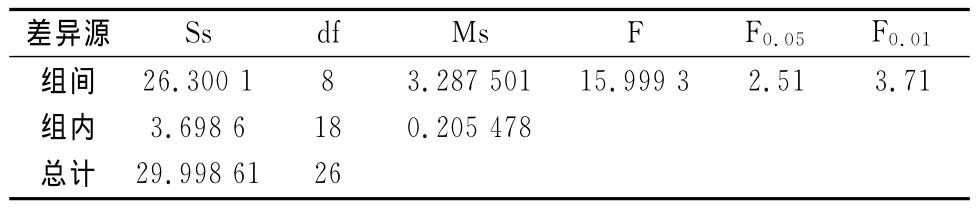

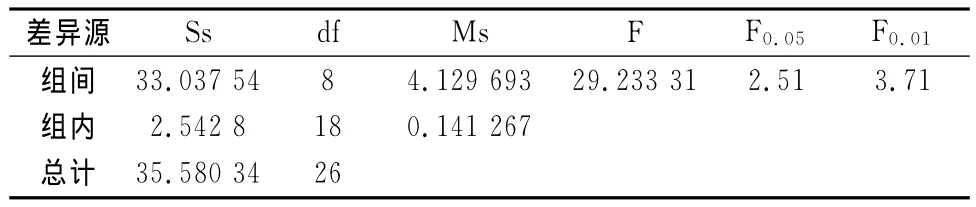

经方差分析,表明不同结构樟子松混交林、纯林樟子松树高和胸径的差异达到极显著水平,说明营造混交林能促进林木生长。

表2 樟子松胸径方差分析结果

表3 樟子松树高方差分析结果

其中樟子松胸径生长最快的是樟子松+胡枝子混交林,比纯林增长了约33.7%,樟子松树高增长最快的是樟子松+皂角混交林,比纯林增长了55.4%,其余混交林的树高和胸径也都高于纯林,生长状况也好于纯林。

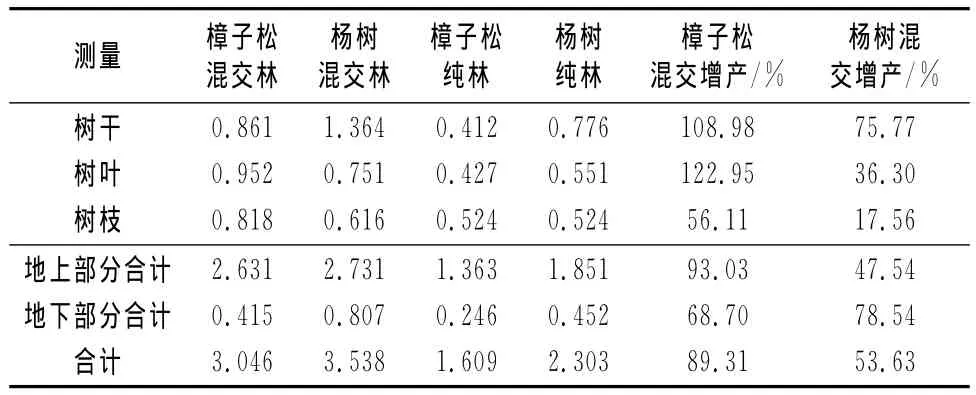

3.1.2 林木生长量 资料显示,在章古台人工固沙杨树林林地上,1972年将杨树平茬,并在3m行间加栽一行樟子松,1975年对平茬后的杨树进行定干,每丛保留1~2株,形成株行距1.0m×1.5m的樟子松+杨树混交林。目前,已郁闭成林,其生长状况比纯林好,生物产量较高。分别调查樟子松+杨树混交林、樟子松纯林、杨树纯林生物量,如4所示。

表4 不同造林类型单株树木生物量kg·株-1

经分析可看出,混交林中樟子松地上部分单株生物量较纯林提高了93.03%,其中树干增产108.98%,树叶增产122.95%,树枝增产56.11%。地下部分增产68.70%,总生物量增产89.31%,其中树叶增产最高。混交林中杨树树干增产75.55%,树枝增产36.30%,树叶增产17.56%,地上部分增产47.54%,地下部分增产78.54%,总生物量增产53.63%,增产最高的是地下部分。生物量的增加有助于土壤养分的改善,利于林分生长。

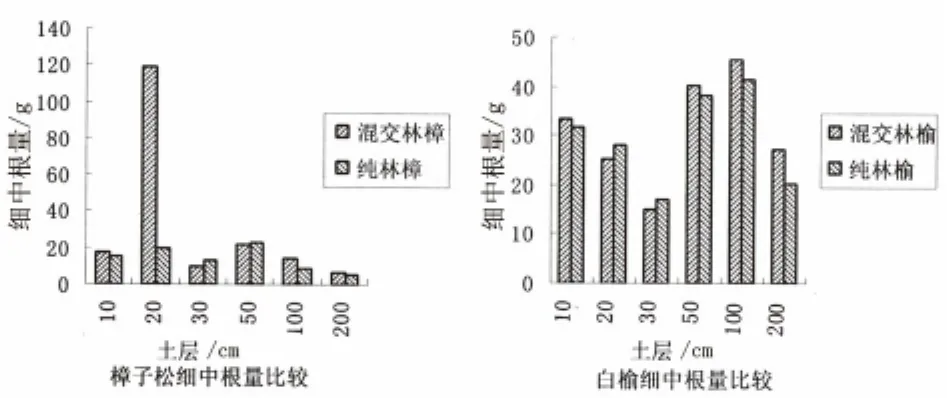

3.1.3 根系分析 根系的细中根是植物的主要吸收区。从图2中可以看出,混交林中樟子松细中根主要集中在10~20cm,白榆的细中根在200cm内均匀分布。表明两树种细中根分布层次不同,樟子松主要吸收30cm以上的土壤水分、养分,白榆则能吸收更深层次的养分、水分,缓和了树木间对养分和水分的竞争,使不同层次土壤中的水分和养分被充分利用。

图2 根量比较分析图

研究表明,根系庞大但分布较浅的樟子松与根系集中但分布较深的白榆混交后,种间关系和谐,对土壤水分和养分的利用更加充分,改善了彼此的生长条件,相互促进生长,对不同层次的土壤都起到改良的作用。

3.1.4 林分稳定性分析 资料显示,樟子松+杨树混交林与樟子松纯林中樟子松感病情况如表5所示。从表5中可看出,纯林中樟子松发病率为30.7%,而混交林中樟子松的发病率仅为15.7%,下降了15个百分点。说明混交林提高了系统稳定性,增加了生物多样性,增强了樟子松的抗病能力。

表5 混交林与纯林中樟子松感病状况

4 结论

4.1 樟子松混交林中的樟子松的树高和胸径生长均呈S形生长曲线,生长量均高于纯林,且能延迟5年进入衰退期,说明造混交林能促进林木生长,充分发挥其防治荒漠化的作用。

4.2 樟子松混交林比樟子松纯林生物量大,总生物量可增产53.63%。根系分布均匀,能充分利用水分和养分,促进种间生长。

4.3 樟子松混交林中樟子松的感病指数比纯林中樟子松的感病指数下降15个百分点,林分稳定性明显增强。