大红瓢虫成虫对竹秆红链蚧的捕食作用试验

2015-06-10肖水根

肖水根

(福建省将乐县城关林业站,福建 三明 353300)

近年来,随着竹林面积的扩大以及环境、气候和人为等综合因素的影响,导致危害竹林的介壳虫有增无减[1]。竹秆红链蚧(BambusaspisrutilanWu)是 为 害 毛 竹 〔Phyllostachysheterocycla(Carr.)Mitford cv.‘Pubescens’(Mazel)Ohwi.〕秆部的一种重要害虫,在福建省龙岩市、南平市松溪县以及三明市尤溪县、三元区、将乐县等地严重为害,毛竹受害率达75%以上[1-3]。对该虫的防治,以往人们通常采用40%氧化乐果等化学药剂防治[3,4]。采用化学药剂防治存在着污染环境、杀伤天敌、害虫易产生抗药性、对竹笋不安全等不利因素。调查发现,大红瓢虫(RodoliarufopilosaMuls.)对竹秆红链蚧具有较强的捕食作用。大红瓢虫原产于热带及亚热带地区,在国内分布于浙江、四川、江苏、福建、广东、江西、湖南、台湾、湖北、广西等 省(区)[5,6]。张格成、王轼铭、陈方洁、任伊森对大红瓢虫的生物学习性、保护措施及对吹绵蚧(IceryapurchasiMaskell)的捕食量与控制效果进行了初步研究,张永忠、王丽报道大红瓢虫对草履蚧(DrosicchacorpulentaKuwa-na)具有较好的控制作用,但至今未见有关大红瓢虫对竹秆红链蚧捕食能力的相关研究报道[5-9]。为了解大红瓢虫对竹秆红链蚧的捕食能力以及生产应用潜力,对大红瓢虫成虫捕食竹秆红链蚧的功能反应、干扰及寻找效应进行试验研究,为生产应用提供基础数据。

1 材料与方法

1.1 供试虫体

在大红瓢虫化蛹盛期,在福建省将乐县高唐镇楼杉村毛竹林内采集试验用的蛹于实验室羽化,待蛹完全羽化后用竹秆红链蚧饲喂12d,以获得生长发育较整齐一致的大红瓢虫成虫作为试验用。试验前让大红瓢虫成虫先饱食1d,再让其饥饿1d后进行试验。试验用的竹秆红链蚧1龄和2龄若虫以及雌成虫采自同一地点,采时连同毛竹竹秆一同带回室内。试验前用解剖针剔除已死亡的竹秆红链蚧虫体和雄介壳、雄成虫,取生长发育较一致的虫体进行试验。

1.2 方法

1.2.1 功能反应 试验时,用锯子锯取长10cm,宽5cm左右,带有较多健康竹秆红链蚧虫体的竹块,按试验设计好的虫口密度清数试验用的竹秆红链蚧1龄若虫、2龄若虫和雌成虫,数好后将带虫竹块放入培养皿内,竹块一侧用湿棉花保湿。培养皿内径15cm,高25mm。在每个培养皿内各随机放入1头大红瓢虫成虫,让其自由取食。每个组合重复6次,每个处理大红瓢虫雌、雄成虫均各占一半(下同)。竹秆红链蚧1龄若虫的密度为35、55、75、95、115头·皿-1,2龄若虫的密度为30、45、60、75、90头·皿-1,雌成虫的密度为25、40、55、70、85头·皿-1。培养皿上方用保鲜膜封口,并用橡皮筋固定,防止大红瓢虫成虫逸出。橡皮筋固定后用解剖针在膜上均匀地扎4个小孔,使其透气,让虫体正常呼吸。接虫1d后统计捕食结果。

1.2.2 寻找效应 供试虫体的采集与处理方法同“1.2.1”。竹秆红链蚧1龄与2龄若虫和雌成虫的密度分别为120、110、100头·皿-1,后分别将大红瓢虫成虫1、2、3、4、5头·皿-1与上述所设置的固定密度进行组合,放入培养皿内,让其自由捕食。每个组合重复6次,接虫1d后统计捕食结果。

1.2.3 干扰效应 供试虫体的采集与处理方法同“1.2.1”。竹秆红链蚧1龄若虫密度分别为45、65、85、105、125头·皿-1,2龄若虫密度分别为45、60、75、90、105头·皿-1,雌成虫密度分别为40、55、70、85、100头·皿-1。试验时将竹秆红链蚧1龄与2龄若虫和雌成虫按以上密度依次与1、2、3、4、5头·皿-1大红瓢虫成虫进行组合,放入培养皿内,让其自由捕食,即1头大红瓢虫成虫对应45头竹秆红链蚧1龄若虫,2头大红瓢虫成虫对应65头竹秆红链蚧1龄若虫,依此类推。每个组合重复6次,接虫1d后统计捕食结果。

2 结果与分析

2.1 功能反应

由表1可知,大红瓢虫成虫对不同密度、不同虫龄与虫态的竹秆红链蚧日捕食量存在差异,总体上是随着竹秆红链蚧虫口密度的增加,日捕食量增加,但当竹秆红链蚧虫口密度达到一定程度后,捕食量增加变慢,即大红瓢虫捕食量与竹秆红链蚧密度呈曲线关系(图1),可用Holling-Ⅱ型圆盘方程Na=a′NT/(1+Tha′N)来计算[10],根据此方程求算的功能反应模型各参数见表2。经求算可知,大红瓢虫成虫捕食1龄若虫、2龄若虫以及雌成虫的功能反应模型的卡方值分别为1.629 0、0.693 6、0.266 8,均小于=9.488,说明理论值与实测值误差不显著,即所求得各模型方程可以反映大红瓢虫成虫捕食竹秆红链蚧不同虫龄或不同虫态与不同密度下的捕食变化情况。当Holling-Ⅱ型圆盘方程中的N(竹秆红链蚧虫口数)→∞时,可求的大红瓢虫成虫捕食竹秆红链蚧1龄与2龄若虫以及雌成虫的日最大捕食量,其值分别为185.3、134.3、71.6头[11]。另由表1和图1可知,大红瓢虫成虫对竹秆红链蚧的捕食量是虫龄越小,捕食量越大,从虫态来说,对若虫的捕食量大于对成虫的捕食量。

表1 大红瓢虫成虫对竹秆红链蚧的捕食量

图1 大红瓢虫成虫对竹秆红链蚧的功能反应

表2 大红瓢虫成虫捕食竹秆红链蚧的功能反应模型

2.2 大红瓢虫成虫对竹秆红链蚧不同密度的寻找效应的估算寻找效应与竹秆红链蚧的群体密度有关,竹秆红链蚧密度大,大红瓢虫成虫寻找的时间会相应减少,捕食效率会相应地提高,即大红瓢虫成虫的寻找效应会随着竹秆红链蚧密度的不同而变化。根据Holling研究,寻找效应与猎物密度的关系可用E=a′/(1+a′ThN)方程来模拟[10],用此方程计算的结果见表3和图2。由表3和图2可知,大红瓢虫成虫对竹秆红链蚧1龄与2龄若虫和雌成虫的寻找效应随着竹秆红链蚧密度的增加而降低。

表3 大红瓢虫成虫寻找效应与竹秆红链蚧密度的关系

图2 大红瓢虫成虫与竹秆红链蚧密度的关系

2.3 大红瓢虫成虫自身密度对竹秆红链蚧寻找效应的影响估算

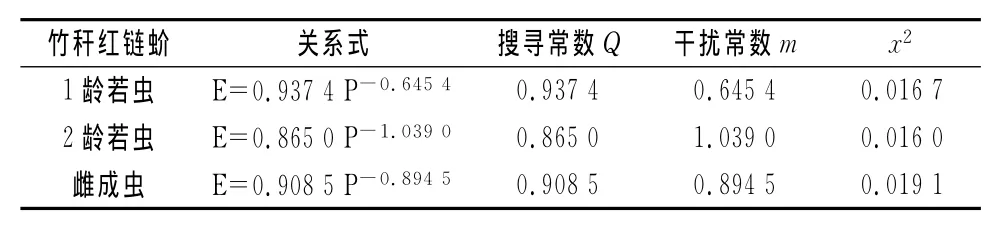

试验结果表明,在竹秆红链蚧密度固定的情况下,大红瓢虫成虫的捕食率会随着自身密度的增加而下降(表4),说明大红瓢虫成虫相互间存在着干扰效应。大红瓢虫成虫自身密度的变化与捕食量的关系可用干扰反应模型E=Q·P-m数学方程来估算[10,11],估算结果见图3和表5,由表5可知,所求得各方程模型的卡方值分别为0.011 7、0.005 8、0.008 5,均小于=9.488,差异不显著,说明所求的数学模型能较准确地反映大红瓢虫成虫自身密度的变化与捕食竹秆红链蚧寻找效应的关系。

表4 大红瓢虫成虫自身不同密度变化下的捕食情况

图3 大红瓢虫成虫寻找效应与自身密度的关系

表5 大红瓢虫成虫捕食率与自身密度的函数关系

2.4 相互干扰对大红瓢虫成虫捕食的影响

不同的天敌与猎物密度之间在捕食的过程中存在着相互干扰作用,其相互干扰作用亦可用干扰反应数学模型E=Q·P-m来模拟[10,11],将试验的结果(表6)代入该模型进行拟合,结果见表7和图4。利用拟合的方程所求得理论值与实测值进行卡方检验,可知卡方值均小于=9.488,误差不显著,说明所求的数学模型可以用来描述大红瓢虫成虫与竹秆红链蚧在相互干扰作用下的捕食变化规律,即在相互干扰作用下,大红瓢虫成虫的捕食率随着两者密度的增大,捕食率在减少。

表6 相互干扰作用下大红瓢虫成虫捕食结果

表7 相互干扰条件下大红瓢虫成虫捕食率与自身密度的函数关系

图4 相互干扰条件下大红瓢虫成虫捕食率与自身密度的关系

2.5 大红瓢虫成虫对竹秆红链蚧的最佳寻找密度

据研究,天敌在最佳猎物密度的条件下会发挥出最大的捕食作用,在此状态下,天敌的捕食能力可用Holling-Ⅲ型圆盘方程来模拟[12]。将试验的数据代入Holling-Ⅲ型进行模拟,结果见表8。将理论值与实测值进行比较,可知大红瓢虫成虫捕食竹秆红链蚧1龄与2龄若虫和雌成虫的模拟方程的卡方值分别为0.468 2、0.233 9、0.066 2,均小于=9.488,差异不显著,说明所求得Holling-Ⅲ型圆盘方程可用来描述大红瓢虫成虫对竹秆红链蚧的捕食情况。

表8 大红瓢虫成虫对竹秆红链蚧的最佳寻找密度

另由表8可知,当大红瓢虫成虫密度为1头时,在1d内1头大红瓢虫成虫对竹秆红链蚧1龄与2龄若虫和雌成虫的最大捕食量分别为97.21、72.58、52.66头;最佳寻找密度分别为42.91、35.30、25.11头。

3 小结与讨论

3.1 大红瓢虫成虫捕食竹秆红链蚧的功能反应可用Holling-Ⅱ型圆盘方程来拟合,用此方程计算出的大红瓢虫成虫对竹秆红链蚧1龄与2龄若虫以及雌成虫的日最大捕食量分别为185.3、134.3、71.6头;瞬间攻击率(a′)与处理时间(Th)的比值分别为184.6、124.0、78.2,具有较大的a′/Th值,a′/Th值越大,对害虫的控制能力就越强[10-11]。综合以上试验结果可知,大红瓢虫成虫对竹秆红链蚧具有较强的捕食能力和抑制作用,可在生产上加以应用。

3.2 大红瓢虫成虫对竹秆红链蚧1龄与2龄若虫以及雌成虫不同密度的寻找效应可用E=a′/(1+a′ThN)方程来模拟,其寻找效应随着虫口密度的增加而降低;其自身密度对竹秆红链蚧的寻找效应存在着相互干扰作用,捕食率随着自身密度的增加而下降,寻找效应可用E=Q·P-m方程来拟合。大红瓢虫成虫与竹秆红链蚧相互间存在着干扰作用,随着二者密度的增大,捕食率随着变小,其相互干扰作用亦可用E=Q·P-m方程来模拟。

3.3 大红瓢虫成虫捕食竹秆红链蚧1龄与2龄若虫以及雌成虫时的最佳寻找密度分别为42.91、35.30、25.11头,在林间实际应用时,大红瓢虫成虫与竹秆红链蚧可分别按1∶43、1∶36、1∶26的比例在林间释放。另据观察,在福建省将乐县每年的3月下旬是竹秆红链蚧越冬若虫雌雄性别分化盛期,4月中、下旬是雌成虫发生盛期,6月中、下旬是第1代卵孵化盛期。为提高生物防治效果,在生产上宜选在害虫发生的盛期进行防治,这样可取得更好的防治效果,但林间释放技术有待进一步研究。

3.4 应采取有效措施保护大红瓢虫。在林间防治病虫害时,要选用对大红瓢虫等天敌杀伤力小,对环境安全的无公害农药进行防治,避免在大红瓢虫大量繁殖时使用农药。此外,在竹林经营时,要重视对竹园大红瓢虫的保护与利用,创造大红瓢虫适宜的越冬场所,让成虫安全越冬,同时适当助迁大红瓢虫,发挥大红瓢虫对竹秆红链蚧的自然控制作用。

3.5 大红瓢虫对竹秆红链蚧的捕食作用,还受外界环境、竹林状况以及人为耕作等多种因素的影响,在实际应用时,还需综合考虑其他因素进一步完善。另据林间调查发现,大红瓢虫的3龄幼虫、4龄幼虫对竹秆红链蚧亦有较强的捕食作用,其捕食能力有待进一步观察研究。

[1]黄翠琴,朱秋云,周华康.竹林介壳虫及其天敌昆虫调查研究[J].福建林业,2014(2):37-39

[2]林毓银,陆登广,李修秦,等.竹秆红链蚧的生物学特性研究[J].福建林学院学报,1993,13(3):279-282

[3]王惠.毛竹蚧壳虫药剂防治试验[J].世界竹藤通讯,2006,4(4):43-45

[4]林毓银.竹秆红链蚧防治试验研究[J].福建林学院学报,1994,14(3):240-242

[5]张格成.澳洲瓢虫和大红瓢虫成虫主要生物学比较研究[J].浙江柑桔,1994(4):7-9

[6]王轼铭.利用大红瓢虫成虫防除柑桔吹绵介壳虫[J].农业科学通讯,1995(5):262-264

[7]陈方洁.四川利用大红瓢虫防治吹绵蚧的经验[J].植物保护学报,1962,1(2):33-38

[8]任伊森.大红瓢虫生活习性观察及其保护利用经验[J].浙江农业科学,1965(1):30-33

[9]张永忠,王丽.草履蚧防治试验[J].江苏林业科技,2009,36(5):30-32

[10]刘爱萍,徐林波,王俊清.多异长足瓢虫捕食枸杞蚜的功能反应与寻找效应研究[J].中国植保导刊,2008(7):5-7

[11]胡长效,丁永辉,彭兰华.龟纹瓢虫捕食牛蒡长管蚜的功能反应与寻找效应研究[J].河南农业科学,2008(7):64-67

[12]刘长仲.黑缘瓢虫对朝鲜球坚蚧捕食作用的研究[J].植物保护,1993,19(5):13-15