沙地樟子松人工林适宜造林密度研究

2015-06-12杨树军尤国春刘敏肖巍周丽丽

杨树军,尤国春,刘敏,肖巍,周丽丽

(1.辽宁省固沙造林研究所,辽宁 阜新 123000;2.昌图县付家林场,辽宁 铁岭 112517)

樟子松(Pinussylvestrisvar.mongolica)原产于我国大兴安岭和呼伦贝尔沙地,具有耐旱、耐寒、耐瘠薄、适应性强等特点。自20世纪50年代在辽宁省章古台人工引种用于固沙造林试验成功以来,人工造林发展很快。据国家森林资源清查资料,到1993年年底,三北地区除天津以外的12 个省(市、区)都开展了樟子松引种推广工作,推广面积已达63万hm2。目前,樟子松已发展成为我国三北地区特别是风沙区营造防风固沙林、农田、牧场防护林和用材林的主要树种之一。

造林密度是影响沙地樟子松人工林能否成活和健康生长的关键因素之一,不同密度的沙地樟子松人工林群体与沙地环境之间、林分中个体之间的相互作用规律不同[1,2]。造林密度过大,导致幼林提早郁闭,个体间因为竞争作用而过早发生分化和自然稀疏现象。反之,造林密度过小,造成林分郁闭时间延迟,防风固沙功能减弱。因此,造林密度的选择对林分在不同时期的林木种群数量有决定性的作用,其大小直接影响到林木的生长、发育、产量和质量,进而影响到人工林生产力的提高和功能的最大发挥[1-3]。在沙地引种樟子松造林的早期,为了保证造林成活率和保存率,尽快发挥防风固沙的作用,初始造林密度[4,5]通常在6 000~10 000株·hm-2。随着造林技术的逐渐成熟,到20世纪七八十年代,生产上的初始造林密度大多为3 000~5 000株·hm-2。进入2000年以来,由于在最早引种樟子松造林的章古台地区出现大面积樟子松枯枝死亡的不稳定现象(樟子松衰退病)[6],造林密度过大就是导致林分衰退的起因之一。之后的生产造林中,逐渐开始降低造林密度。有关适宜造林密度的研究也受到科研工作者的重视,曾德慧等[7]从水量平衡角度出发,在分析可供沙地樟子松人工林利用的有效水量和估算不同年龄单株樟子松的年蒸腾需水量的基础上,提出造林的初始密度在3 333株·hm-2左右较为合理。张秋良、刘朝霞等[2,8]利用灰色系统理论中灰关联和灰预测方法,对毛乌素沙地试区樟子松人工林初植密度和中龄林的适宜密度调控进行了评价与预测,表明沙地樟子松适宜的初植株行距为2m×2m(2 500株·hm-2),进入中龄期后适宜的株行距为3 m×4 m(833 株·hm-2)。赵晓彬等[9,10]在毛乌素沙地榆林沙区的试验研究中认为,樟子松栽植密度为3m×4m(833株·hm-2)时,土壤水分状况较好,保肥、保水能力有所提高,土壤养分含量高,是樟子松造林的最佳栽植密度。显然,上述研究的结论差别较大,而且张秋良、赵晓彬的研究对象均在幼龄阶段(14、17龄),也有一定的局限性。辽宁省固沙造林研究所于1980年在章古台沙地营建了多梯度的樟子松密度试验林。本文根据多年的观测资料,分析了造林密度对不同林龄阶段的林分生长、材种出材量及经济效益等的影响,在综合考虑樟子松人工林能否稳定、可持续地发挥防风固沙功能的前提下,确定了沙地樟子松人工林的适宜造林密度。

1 试验区概况

试验地位于科尔沁沙地南缘的章古台地区,地处42°43′N,122°22′E,海拔226.5m。属暖温带亚湿润干旱气候区。主要气候特点是干旱多风,年降水量500mm 左右,且多集中于6—8月,年平均蒸发量1 553.2mm,约为降水量的3倍,空气相对湿度60.4%。年均气温6.1 ℃,平均无霜期154d。年均风速3.0~3.7m·s-1。土壤类型以风沙土为主。植物区系属于蒙古区系西辽河小区,主要代表性植物有沙蓬、猪毛蒿、拂子茅、隐子草、小黄柳、鼠李、榆树等。

2 研究方法

该研究在辽宁省固沙造林研究所1980年春季营造的樟子松密度试验区进行。试验设计按照株距0.5~4m、行距1~4m、穴植1~3株,设置栽植625~10 000株·hm-2共25个造林密度水平,每个小区面积0.64hm2。造林选用樟子松2年生Ⅰ、Ⅱ级裸根苗,抚育管理按常规方法进行(每年抚育2~3次,连续3年)。为了改善林地卫生状况,在不影响试验结果的情况下,对观测标准地外的保护性林木,1992年进行了透光抚育,1997年、2002年开展了生长抚育。观测标准地内始终没有进行过间伐等人为降低密度的措施。

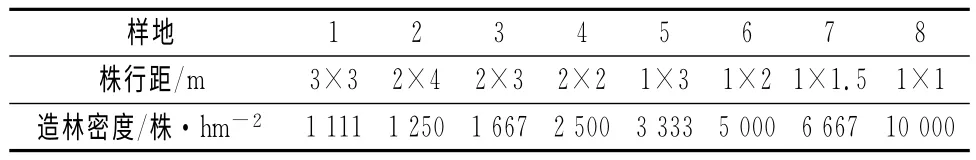

在每个试验小区内设置观测标准地,面积0.06~0.1hm2。造林当年调查成活率均为85%以上,造林5年调查保存率均为80%以上。1992年、2002年、2011年分别进行了标准地调查,测定内容包括胸径、树高、冠幅、枝下高等。材积和蓄积利用樟子松人工林二元立木材积表计算。根据试验地樟子松生长状况和研究需要,本文选择8种造林密度进行比较分析(表1)。

表1 不同造林密度样地基本情况

3 结果与分析

3.1 造林密度对胸径生长的影响

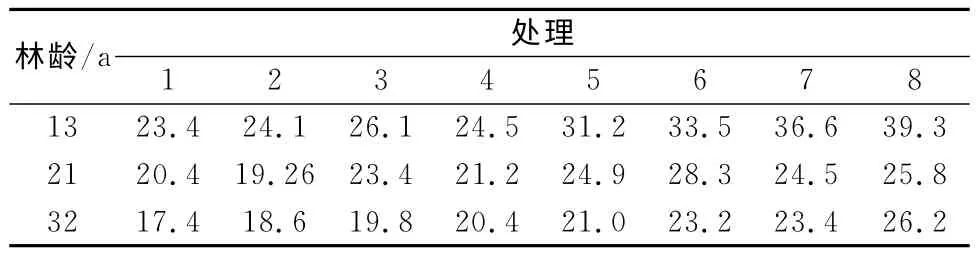

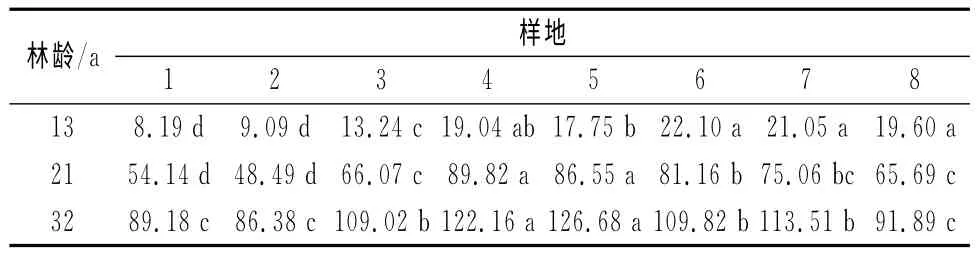

很多研究表明,胸径生长与密度密切相关,多呈负相关关系[11-13]。从表2可以看出:同一林龄,平均胸径呈现随密度的增大而减小的趋势。方差分析结果表明:在林龄13年时,样地1~4(1 111~2 500株·hm-2)相互间差异不显著,与样地5~8(3 333~10 000株·hm-2)差异显著。到21、32年生时,各样地胸径生长的差异更加显著,造林密度较小的样地胸径生长较快,造林密度较大的样地胸径生长较慢。因此,从胸径生长角度分析,造林密度应控制在3 333株·hm-2以下。

表2 不同造林密度对胸径的影响 cm

胸径变异系数是反映林分分化与离散程度的重要指标[13]。从表3的数据可以看出,同龄时胸径变异系数有随密度增大而增大的趋势,同一造林密度的胸径变异系数随林龄的增大而减小,说明同龄的林分随造林密度增大,个体间竞争分化加剧;同一密度级林分随林龄增大个体间竞争、分化趋于稳定。样地1~4(1 111~2 500株·hm-2)的胸径变异系数相对较小,也说明适宜造林密度应控制在3 333株·hm-2以下。

表3 不同造林密度的胸径变异系数 %

3.2 造林密度对树高生长的影响

密度对林分平均高的影响比较复杂,结论也不一。有些研究表明密度对树高生长有影响,但影响较弱,在相当宽的一个中等密度范围内无显著影响[1]。樟子松人工林密度对树高生长的影响,在林龄和立地条件一致的情况下,在幼龄阶段树高生长量有随密度增加而增大的趋势;随林龄增加,密度大,对树高生长有一定的抑制作用[11]。从本试验数据看(见表4):林龄13年时,造林密度对树高生长有一定影响,但影响较弱。林龄21、32年时,样地3~5(1 667~3 333株·hm-2)与其他密度较大和较小样地表现较大差异。说明保持一定的密度,维持树木个体间适度的竞争,可以促进树高生长。因此,从树高生长角度分析,造林密度应选择在1 667~3 333株·hm-2。

表4 不同造林密度对树高的影响 m

3.3 造林密度对林分蓄积生长的影响

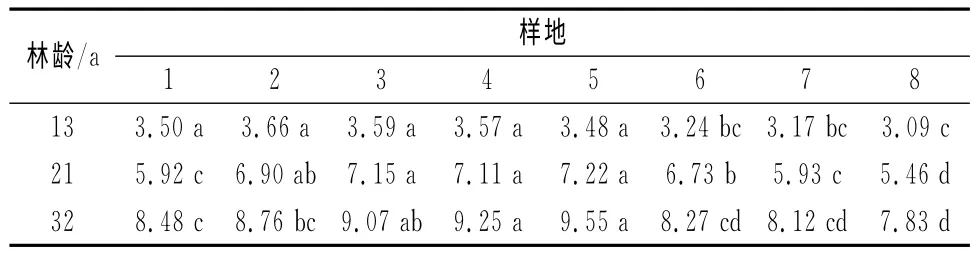

林分蓄积量受单株材积和密度的双重制约。从表5可以看出,造林密度对单株材积的影响,表现随造林密度的增大而减小的趋势。但在林龄13年时影响较弱,随着林龄的增长,影响愈加显著。

表5 不同造林密度对平均单株材积的影响 m3

造林密度对单位面积蓄积量有显著影响(表6)。林龄13年时,蓄积量呈现随造林密度的增大而增大趋势。其后造林密度较小的样地蓄积增长较快,造林密度较大的样地蓄积增长较慢,到林龄21、32年时,样地3~7(1 667~6 667株·hm-2)的蓄积量较大,蓄积量随造林密度的增大呈近似正态分布。因此,从蓄积生长角度分析,造林密度应选择在1 667~6 667株·hm-2。

表6 不同造林密度对林分蓄积量的影响m3·hm-2

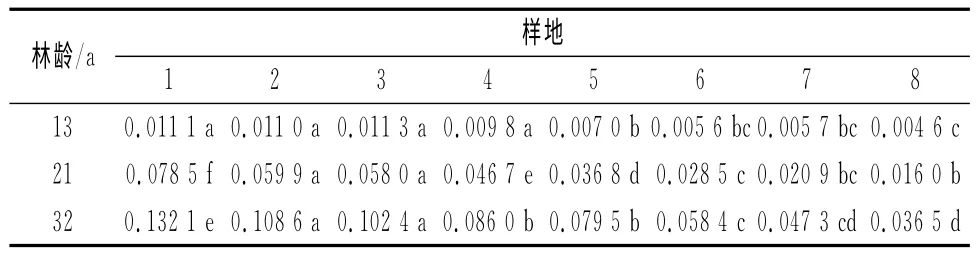

3.4 造林密度对林分自然稀疏的影响

林分发育到一定年龄阶段会出现个体间空间与资源的竞争,通过淘汰生长势下降的个体来实现自然稀疏[14]。从表7可以看出,自然枯损率有随造林密度的增大而增大的趋势。林龄13年时,不同密度林分均有一定程度的自然枯损,样地7、8(6 667、10 000株·hm-2)自然稀疏强烈,枯损率达30.1%、47.3%。林龄21年时,枯损率略有增加,但变化不大。林龄32年时,样地5~8(3 333~10 000株·hm-2)枯损率急剧增大,达34.9%~68.5%。样地1~4(1 111~2 500株·hm-2)枯损率变化不大,在11%~19%。据此分析,造林密度应选择在2 500株·hm-2以下。

表7 不同造林密度对林分自然稀疏的影响

3.5 造林密度对林分径阶株数分布的影响

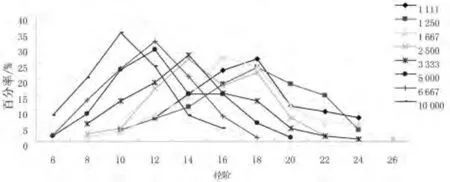

直径分布是研究林木及其树种结构的基础,因密度影响林分的胸径生长,自然会影响林分的胸径结构规律[15]。将32年生时不同造林密度株数按径阶分布率绘成图1,从图1可以看出,曲线峰值随造林密度的增大而左移。样地1~3(1 111~1 666株·hm-2)株数最大分布率处在16、18径阶,16径阶以上株数分别占78.4%、78.2%、73.2%,样地4、5(2 500、3 333 株·hm-2)株数最大分布率处在14径阶,16径阶以上株数分别占49.2%、35.0%。样地6~8(5 000~10 000株·hm-2)株数最大分布率处在12、10径阶,16径阶以上株数仅占22.2%、9.4%、4.2%。可见造林密度对林分胸径结构及材种规格的影响很大。据此分析,造林密度应选择在1 667株·hm-2以下。

图1 不同造林密度林分径级株数分布率(32a)

3.6 造林密度对材种出材量及经济效益的影响

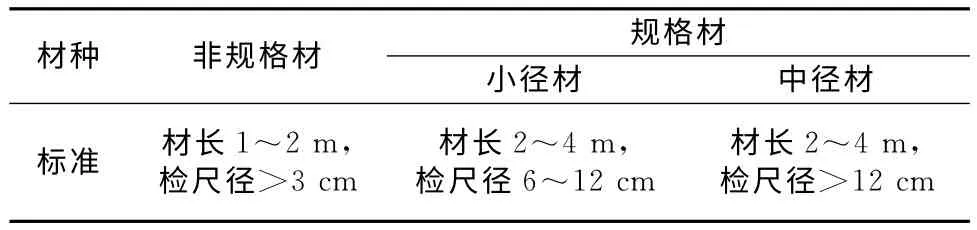

出材量的计算用生产上普遍采用的材种规格要求作为造材标准(表8)。材种售价按近5年市场均价计算,非规格材150 元·m-3、小径材350 元·m-3、中径材600元·m-3。

表8 材种造材标准

利用塞罕坝机械林场编制的樟子松人工林二元材种出材率表(潘湘海,1998)分径阶求出林分各径级规格材种出材量,再把各径阶径级规格相同的材积相加,得林分各径级规格材的材积,再把所有材种材积相加,得林分总出材量(见表9)。从表9可以看出,随着造林密度的逐渐增大,非规格材和小径材出材量逐渐增加,中径材出材量逐渐减小;出材率随着造林密度的增大逐渐减小,但差别不大;木材产值呈近似正态分布,样地3~5(1 667~3 333 株·hm-2)木材产值最大,为3.2 万~3.5 万元。尽管样地1~2(1 111~1 250株·hm-2)的总出材量蓄积量较小,但是由于其中径材出材量占比较大,木材产值也较大,为2.84万~2.91万元。据此分析,造林密度应选择在2 500株·hm-2以下。

表9 不同造林密度林分材种出材量及产值

3.7 沙地樟子松人工林适宜造林密度及最佳株行距配置的确定

3.7.1 适宜造林密度的确定 确定沙地樟子松人工林的适宜造林密度,在分析造林密度对林分生长、林分结构、蓄积量、出材量及经济效益影响的同时,还要综合考虑培育目的、立地条件、经营条件等因素加以调整。樟子松作为三北地区防护林工程和治沙工程的主要造林树种,确定造林密度时,必须充分考虑其能否稳定、可持续地发挥防风固沙的生态功能。

在试验林8个造林密度中,样地5、6、7、8(5 000~10 000株·hm-2)造林密度过大,自然枯损率大,容易遭受病虫为害,稳定性差,可持续发挥林分的防护功能低。同时,其小径材比重大,经济效益低,生产上没有实用价值。样地1~2(1 111~1 250株·hm-2)造林密度较小,幼龄期成林较慢,发挥防风固沙功能效果慢;而且在干旱、风蚀沙化等恶劣环境下,造林成活率、保存率难以保证。因此,这2种密度只适宜在立地条件较好、风沙危害较轻的地段培育大径材人工林。样地3~4(1 667~2 500 株·hm-2)造林密度适中,胸径、树高、蓄积生长在3个年龄期均较大,自然枯损率较小,能始终保持着旺盛的生长力;材种出材量和木材产值也较大,符合生产上的需要。所以,沙地樟子松人工林的适宜造林密度应确定在1 667~2 500株·hm-2。

3.7.2 最佳株行距配置的确定 在确定沙地樟子松人工林的适宜造林密度应为1 667~2 500株·hm-2的基础上。针对这2个密度级,分别选择2种种植点配置方式进行生长量、材种出材量和木材产值的对比分析(表10),结果表明:胸径生长为2m×3m、1.5m×4m 的较大;树高生长差别不大;蓄积生长为2m×2m、1m×4m 的较大;材种出材量为2m×2 m、1 m×4 m 的较大,但其中径材占比较小;木材产值为2m×3m 的最高。综合评定,沙地樟子松人工林的最佳株行距配置方式为2m×3m。

表10 不同造林密度、不同株行距配置林分生长指标(32a)

4 结论

4.1 造林密度对沙地樟子松人工林生长的影响显著。胸径、单株材积的生长随着造林密度增大而减小,表现出与造林密度间的负相关;树高生长在林龄13年时受造林密度的影响较弱,林龄21、32年时,造林密度在1 667~3 333株·hm-2的林分树高生长较大;蓄积量在林龄13年时,呈现随造林密度的增大而增大趋势。到林龄21、32年时,随造林密度的增大呈近似正态分布。

4.2 造林密度对沙地樟子松林分结构及材种出材量有显著影响。自然枯损率随造林密度的增大而增大;小径阶株数、非规格材和小径材出材量随着造林密度增大所占比重逐渐增加,大径阶株数、中径材出材量随着造林密度增大逐渐减少;造林密度在1 667~3 333株·hm-2的林分木材产值最大,为3.2万~3.5万元。

4.3 在充分考虑樟子松人工林能否稳定、可持续地发挥防风固沙功能的前提下,综合分析不同造林密度对林分生长、林分结构、蓄积量、出材量及经济效益影响,确定沙地樟子松人工林的适宜造林密度为1 667~2 500株·hm-2,最佳株行距配置方式为2 m×3m。

[1]沈国舫.森林培育学[M].北京:中国林业出版社,2001:64-78

[2]张秋良,常金宝.沙地樟子松人工林初植密度及其调控研究[J].中国生态农业学报,2001,9(3):35-37

[3]韩照日格图.大青山区油松人工林生长与林分密度关系研究[D].呼和浩特:内蒙古农业大学,2008

[4]王康富,赵兴梁,杨喜林.东北西部砂荒地区引种松树的三年试验[J].林业科学,1958(1):1-21

[5]辽宁省阜新市防护林试验站.章古台固沙造林(修订版)[M].北京:农业出版社,1966:197

[6]宋晓东,刘桂荣,陈江燕,等.樟子松枯死原因与防治技术研究[J].北华大学学报:自然科学版,2003,4(2):166-169,177

[7]曾德慧,姜凤岐.从水量平衡角度探讨沙地樟子松人工林的合理密度[J].防护林科技,1995(1):4-7,26

[8]刘朝霞,吕荣,常金宝,等.沙地樟子松人工林适宜初植密度的确定及中龄林期密度调控研究[J].内蒙古林业科技,1998(1):8-11,32

[9]赵晓彬.樟子松造林密度与沙层水分的关系研究[J].防护林科技,2004(5):4-5,8

[10]赵晓彬,刘光哲.沙地樟子松引种栽培及造林技术研究综述[J].西北林学院学报,2007,22(5):86-89

[11]尤国春,于红军,王林,等.沙地樟子松人工林经营密度研究[J].防护林科技,2002(3):11-13,22

[12]童书振,盛炜彤,张建国,等.杉木林分密度效应研究[J].林业科学研究,2002,15(1):66-75

[13]谌红辉,丁贵杰.马尾松造林密度效应研究[J].林业科学,2004,40(1):92-98

[14]曾德慧,姜凤岐,范志平,等.沙地樟子松人工林自然稀疏规律[J].生态学报,2000,20(2):235-242

[15]段爱国,张建国,董书振,等.杉木人工林林分直径结构动态变化及其密度效应的研究[J].林业科学研究,2004,17(2):178-184

[16]张日升,于洪军,王国晨,等.辽宁樟子松人工林二元立木材积表的编制[J].辽宁林业科技,2004(6):22-24

[17]潘湘海.樟子松人工林二元材种出材率表的研制[J].河北林业科技,1998(3):19-21