我国省会城市空间扩展特征与规律

——以沿海省会城市南京、杭州、济南、广州为例

2015-06-10王肖惠姚士谋王成新

王肖惠,姚士谋,陈 爽,王成新,余 成

(1 中国科学院 南京地理与湖泊研究所,江苏 南京 210008;2 中国科学院 研究生院,北京 100049;3 香港浸会大学 当代中国研究所,香港;4 山东师范大学 人口·资源与环境学院,山东 济南 250014)

我国省会城市空间扩展特征与规律

——以沿海省会城市南京、杭州、济南、广州为例

王肖惠1,2,姚士谋1,3*,陈 爽1,王成新4,余 成1,2

(1 中国科学院 南京地理与湖泊研究所,江苏 南京 210008;2 中国科学院 研究生院,北京 100049;3 香港浸会大学 当代中国研究所,香港;4 山东师范大学 人口·资源与环境学院,山东 济南 250014)

在总结现代省会城市的空间结构特点的基础上,以四个典型沿海省会城市南京、杭州、济南、广州为研究对象,对它们的空间扩展特征进行相关分析,得出沿海省会城市空间扩展沿交通走廊定向发展、集聚与扩散等主要规律。指出沿海省会城市空间扩展过程中出现的资源利用、环境恶化、用地无序蔓延等问题,对未来大都市良好生态环境建设及城市可持续发展有重要的意义。

省会城市; 空间扩展; 扩展规律; 可持续发展

城市是一个国家或地区的政治、经济、科技和文化中心,是人类活动影响最为明显的地区,虽然城市区域面积占全球面积的比重相对较小,但却在一定范围内聚集了高密度的人群和社会经济活动。伴随全球城市化的加速发展,不论是发达国家还是发展中国家都曾处于或正处于城市化驱动的土地利用转化阶段[1-3]。城市的空间扩展是区域城市化和城市土地利用变化最为直接的表现形式,是城市空间布局与结构变化的综合反映。改革开放以来我国的城市化水平大幅度提高,由1978年的17.92%提高到了2012年的52.57%(2012年国家统计局数据),尤其是大、中城市正处于城市空间扩展的加速阶段,而各城市的城市化水平相差较大。以城市空间扩展为特征的中国城市化将与世界其他国家一样,面临着生态环境、资源利用、土地集约利用等方面的巨大挑战[4-5]。

城市空间扩展是城市地理学研究的核心问题之一,国内许多学者做过相关研究,但对当代省会城市研究却不多见。随着我国经济和社会的快速发展,省会城市特别是百万人口以上的特大城市空间扩展更为激烈。城市空间扩展使得城市土地利用结构发生变化,生态环境质量面临威胁,直接影响城市未来的可持续发展。因此,省会城市空间扩展规律研究至关重要。本研究针对省会城市空间扩展特征与规律作一些初步的探索,对当前新型城镇问题研究具有一定的实践意义。

1 现代省会城市空间结构特点

目前我国的省(区)会城市有34个,其中直辖市4个(京、沪、津、渝)。500万人以上的省会城市有23个;250~500万人有5个;100~250万人有3个;100万人以下有2个(本文未包括台湾省台北市)。我国省会城市一般功能齐全,历史发展悠久,文化古迹多,改革开放后发展较快,人口集中,交通、产业、信息集中程度较高;管辖的市域面积较大,尤其是4个直辖市,因此,各省会(区)城市的人口密度有较大的差异性(表1)。

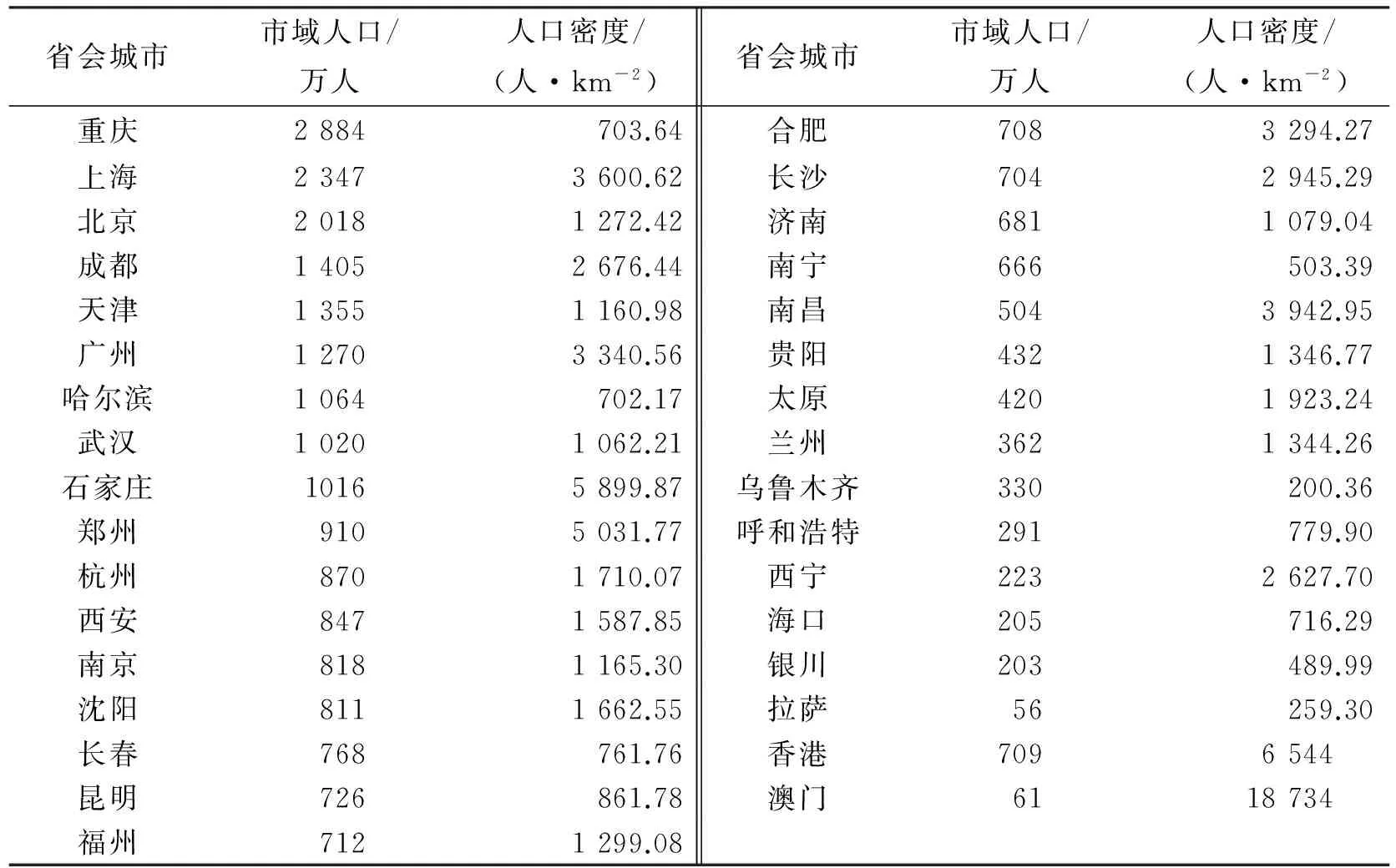

表1 各省(区)会城市人口数量及人口密度*Tab.1 The population size and density of provincial capital cities in China

*资料来源:住房与城乡建设部城乡规划管理中心(2012年中国城市人口统计);未包括台湾省台北市。

1.1 功能分化与分级结构——集中型结构

早在1933年,针对工业化时期城市扩张过程中各类用地布局混乱的状况,《雅典宪章》提出了城市四大基本活动,即居住、工作、游憩和交通,并进行城市功能分区。作为承担市中心人口和产业转移的城市单元——新城也应运而生,城市功能出现分化。城市交通技术与设施的日趋完善为市中心用地结构调整提供了可能,加上新城本身的建设也是以功能分区作为指导思想,从而促进城市整体用地布局的合理化,用地性质的均质性增强,使城市功能分区进一步纯化,改变城市中心和地区之间的关系,形成等级有序的分级结构。继而将城市划分为不同规模的城市单元,形成等级、规模不同的多中心结构体系,其中集中式分级结构就采用了这种规划思想。

1.2 多中心结构——分散型结构

工业化的快速发展与城市单中心高密度的集中式发展造成城市的膨胀发展,大中心布置的城市结构体系受到质疑。在城市分级结构和内部平衡单元思想的指导下,多中心城市结构的实践发展研究引起了众多学者的关注。多中心结构不仅是城市中心功能的分化,而且实现了城市空间的分化以及城市交通流量的分化。单一的城市空间结构逐渐演化为多中心开敞式的城市空间结构。如边缘式副中心、市郊型副中心、片区综合中心、城市外围新城、“无主中心”的多中心结构模式。

1.3 大都市区空间结构——一核多点

1960年以来,工业和科技的快速发展促使人口、资金和技术向城市密集区及周边区域集中。交通网络的快速发展促使世界上的大城市经历着城市化和郊区化两种城市发展模式,人口与经济活动的分布逐渐突破城区界限,由集聚转为扩散进而向周围的郊区发展。大城市与周边空间相互作用,最终形成了以中心城市为核心,内地、腹地为其毗邻地区的广大城市地区,这种地区称为大都市区。根据中心城市与其他地区之间的相互关系,可以将大都市区空间结构划分为单中心型、一主多副型、多中心型三种类型:(1)单中心型,即大都市围绕中心城市向外扩展,形成同心圆圈层结构,如纽约、伦敦、巴黎等国家首位城市;(2)一主多副型,即由一个主要的核心地区和数个次级核心地区组成,如东京圈、阪神圈就是典型的代表;(3)多中心型,即区内有众多城市,且中心城市规模不大,不存在一个在规模或重要性上占优势的中心,例如荷兰的兰斯塔德、德国的莱茵-鲁尔等。1.4 分区平衡与结构单元

分区的概念是指每个区都包括相互联系的各项功能,使主导功能和辅助功能相结合,形成一定的功能结构。城市分区是一个内部功能相对平衡的结构单元,城市分区单元使传统的单中心城市在更大的地域范围内获得“平衡”,使分区内部因不同功能的组合而形成更合理的城市功能结构[7]。最常见的内部平衡结构单元是功能型的混合新区,往往以城市某一方面的功能为主,适当地综合其他城市功能,例如莫斯科外围以工业为主的卫星城同时也提供居住和一定的服务设施,东京市郊的以教育科研为主的多摩新城也是居住新城等[6]。另一种典型的内部平衡结构单元是大城市周边的副中心。副中心主要是分担中心城区商业办公、娱乐休闲等基础功能,综合程度比功能型的混合新区高,且离市中心的距离较近,如东京的新宿、巴黎的拉·德方斯。

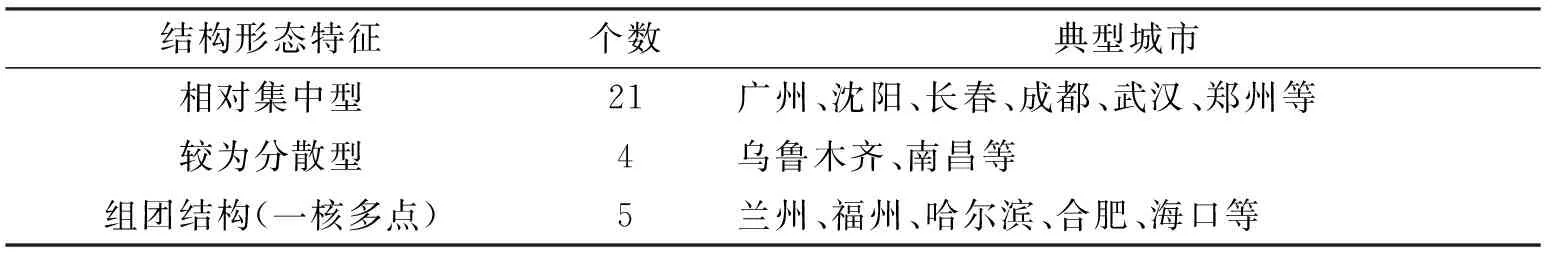

依照上述集中型、分散型、一核多点、分区平衡与结构单元4种城市空间结构特征,现将全国省会城市空间结构集聚类型进行分类,见表2。

表2 全国省会城市空间结构集聚类型分类*Tab.2 The type classification of urban spatial structure of provincial capital cities in China

*由于4个直辖市城市空间结构集聚类型不明显,故未对其进行归类。

2 我国沿海典型省会城市空间扩展 特征及规律

我国沿海地区,特别是经济发达、城镇密集地区的长三角,珠三角和京津冀地区,由于开发历史悠久、人口密度高、区位优越、海陆交通便捷、工业化水平较高,区域经济增长迅速,尤其是省会城市和对外贸易港口城市。像上海、广州、天津、南京和杭州这些城市,其空间扩展与土地开发、新区建设和港口发展密切相关,可以说城市扩展都是以城市用地不断扩大形成的。

2.1 南京

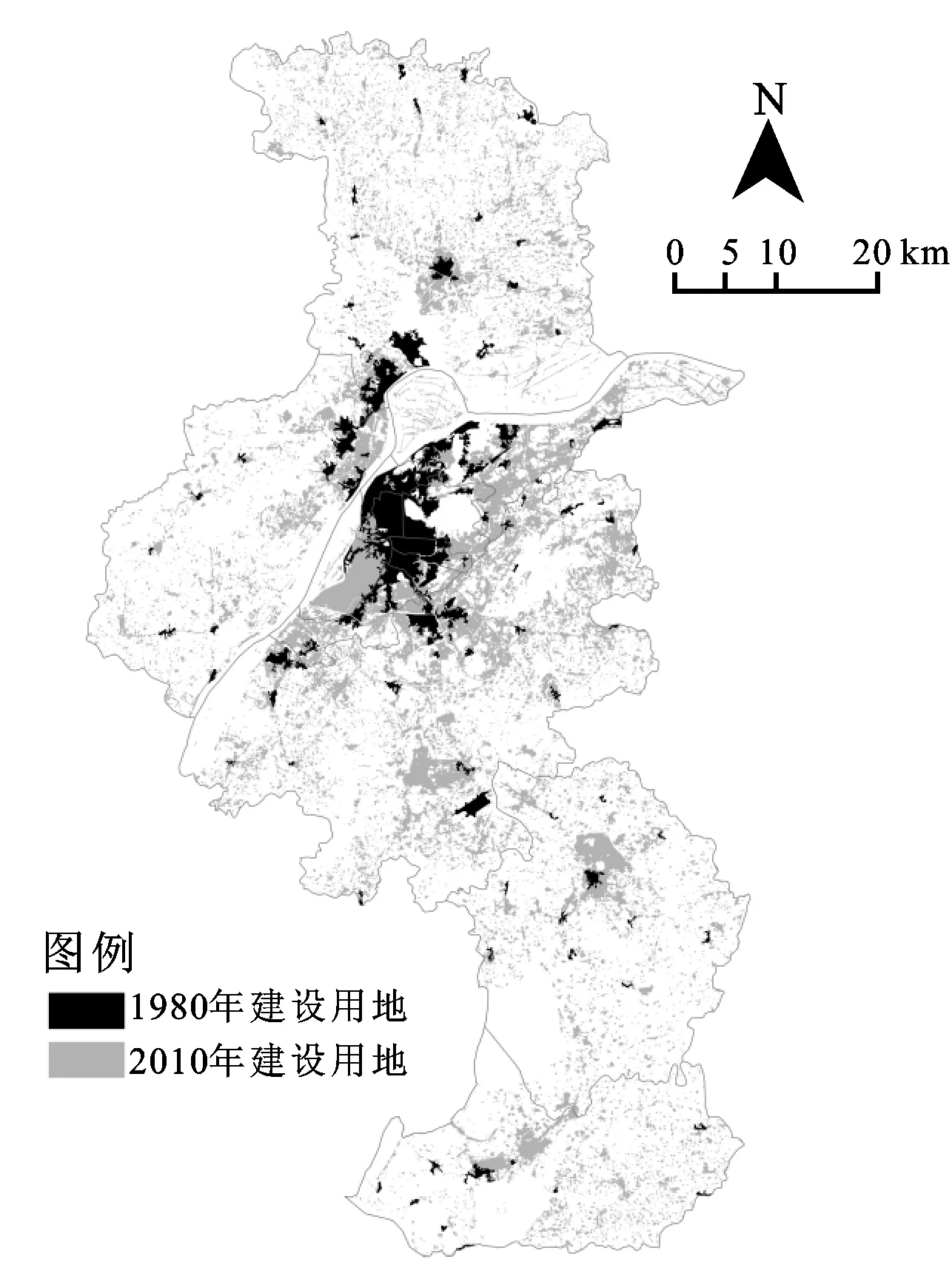

南京地区作为大都市区域的核心,其中心职能是著名古都,江苏省政治、经济文化中心,沿江地区的滨江城市,国际性旅游和文化科技交流中心。1950-1996年南京城市扩展主要是以城区为中心,向龙潭方向、江北方向、西南板桥方向、东南东山方向扩展。根据1980年、2010年两期土地利用数据得到南京城市空间扩展图(图1),可以看出1990—2012年城市空间布局除主城作为城市中心之外,进一步沿江发展,在近郊区建设了江北、仙林和东山三个新区(城镇人口分别为45万、21万和60万)。南京的空间扩展应防止“四面出击”的做法,北面江北新城建设规模过大,南面江宁副城建设用地不集中,交通阻碍大,仙林新区市政设施不完善,河西新城产业空心化,都是有待于逐步完善的新区。

图1 南京城市空间扩展示意图Fig.1 The figure of urban spatial expansion in Nanjing

2.2 杭州

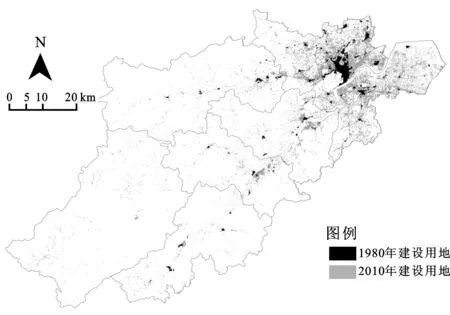

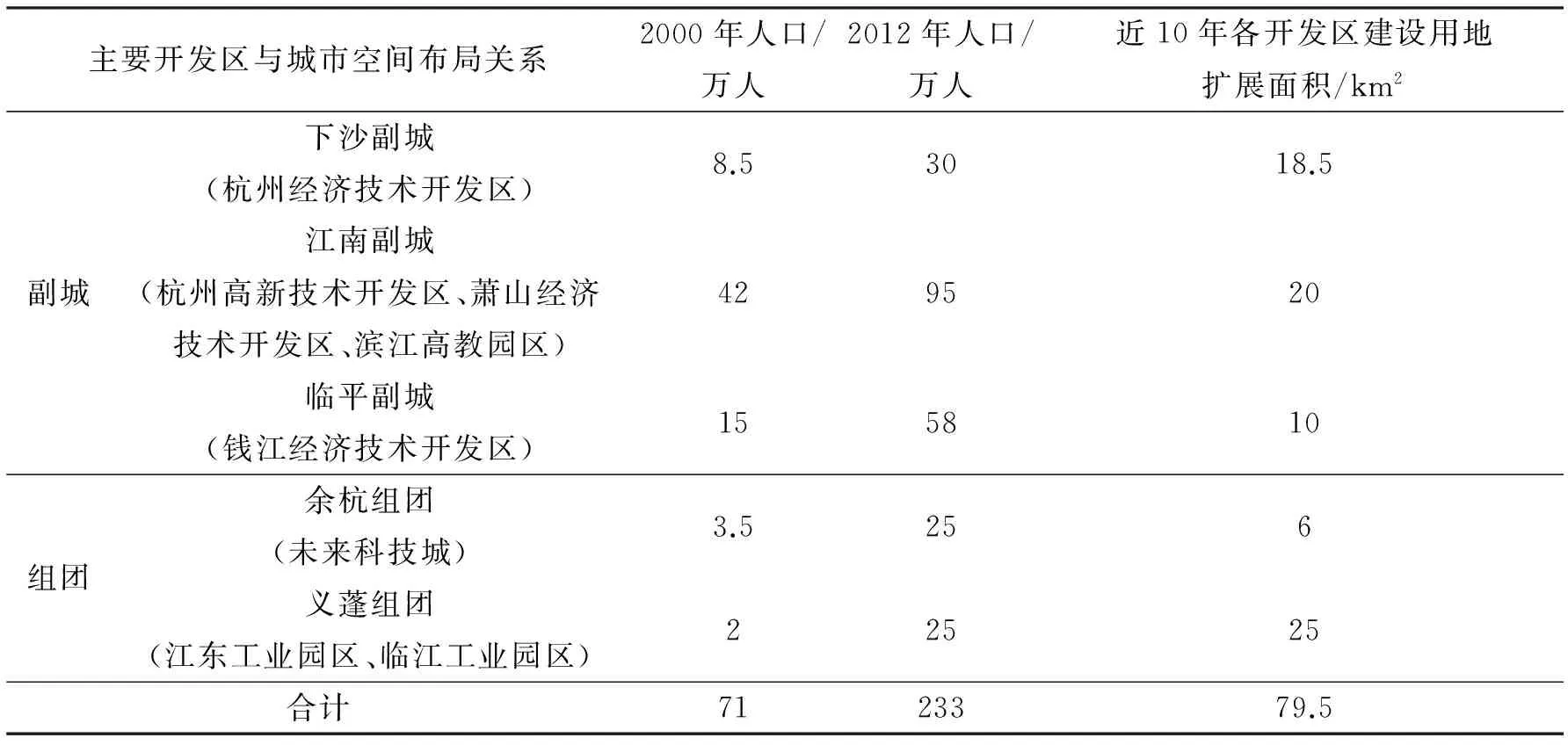

杭州市中心城区担负着全省和全市政治、经济、文化中心的主要职能,重点发展以旅游服务、商贸金融、科教、信息为主的第三产业,其主体形态从近似矩形变成展开的折扇形。20世纪80年代开始,杭州市加快了城市扩展速度。城市空间总规模增长幅度较大,空间拓展方式采取在城区边缘外延扩展,在中心城边缘地区已建用地之间填充式地渐次外移,蚕食郊区田园等。城市仍以单中心结构外延扩大,加之城市发展空间狭小,用地水平难以提高,城市生态环境难以改善。根据1980年、2010年两期土地利用数据得到杭州城市空间扩展图(图2),近期杭州城市空间扩展通过调整行政区划、扩大市区面积,改变杭州单一中心集中布局的形式,形成多中心(主、副中心)分散成组(若干城市组团)布局形式,宜以钱塘江市区段南北岸适度纵深地带为主发展轴,形成三个层次的城市空间结构(表3):杭州都市区、杭州中心城市圈、以杭州为中心的城市——区域平衡系统。目前杭州东西两边拉伸过长过大,下沙大学城已有8所大学10万多学生,但市政设施不完善,离市中心较远。

图2 杭州城市空间扩展示意图Fig.2 The figure of urban sprawl in Hangzhou

表3 杭州主要开发区的人口及面积*Tab.3 The population and area of major development zone in Hangzhou

*资料来源:浙江大学城市学院有关研究报告(2010—2012年)。

2.3 济南

1949年济南被确定为轻工业中心、交通枢纽和生活环境舒适的城市,城市发展以旧城现有道路向外延伸,以东西为主向外围扩展。目前济南主城重点发展第三产业,强化金融贸易、科技文教、信息中心职能。外围城镇重点发展第二产业,分担中心区职能。从济南城市扩展分析,近10年多年来,济南围绕老城,城市扩展方向主要向东、向西形成轴线发展形态。由于济南特殊的自然因素(南部有千佛山,北部有黄河),城市用地有限,其空间扩展以东西为主向四周推进。近10年,由于济南东部奥体新城的建设,东部新区的面积扩大超30 km2;济南西部由于京沪高铁的通车、济南高铁站附近以及大学城的建设,加上许多地区旧城改造、新区建设,济南的建成区由2005年的199.9 km2迅速扩大到2011年的355.35 km2,济南市区现在的建成区面积比1952年扩大了近10倍。

2.4 广州

从明清时代的对外贸易中心、改革开放之后华南地区的工业中心、80年代第三产业的经济中心,到如今广州是珠江三角洲的单一政治中心兼经济中心。随着经济快速发展,广州地处区域经济联系的枢纽位置,政治中心的城市职能将进一步强化,与深圳、珠海、香港共同构建亚太地区的国际化城市地带。

历史上城市用地以向南、向北扩展为主,20世纪50年代末起,随着广州向工业化的推进,其城市的空间扩展在北、南、西三面主要依托老城区外延式向外拓展;东面则沿珠江向东跳跃式向外扩展;60年代后期起,城市空间扩展主要向东,形成了目前这种沿珠江向东带状组团式分布的空间结构;90年代,广州城市的外部形态扩展是依附城市中心体以斑状、块状、圈层状、渐进式地扩展,是破碎式的城市分化期内无控制性的低等级扩展。2000年,花都、番禺撤市设区以后,广州市重新部署了“东进、西联、南拓、北优”的城市整体空间发展战略,城市空间沿主要道路交通节点和轨道交通的主要站点扩散发展,新白云国际机场、南沙港、大学城等一批重大基础设施的建设是广州城市公用中心形成的主要引擎。未来广州城市北部地区仍有发展空间,东部地区继续强化。

根据1995—2001年南京、杭州、济南、广州4个沿海省会城市的城市用地(建成区)面积及扩展情况(表4),可以看出沿海城市建成区以成倍或几十倍的速度扩展,城市郊区化,无序蔓延十分惊人。事实上,我国许多沿海城市用地的效益过低,沿海城市如何科学合理发展仍然有许多问题需要探讨。

表4 1952—2011年南京、杭州、济南、广州城市用地(建成区)面积及扩展情况Tab.4 Dynamic growth of built-up areas of Nanjing,Hangzhou,Jinan and Guangzhou city in China from 1952 to 2011

3 城市空间扩展主要规律及 若干问题

3.1 城市空间扩展主要规律

(1)城市用地扩展的交通脉动规律

城市空间从无到有、从小到大都经历了从绝对分散以及从绝对集中到相对集中和有机集中的发展演变。在城市发展演变过程中,多数城市遵循着以交通发展方向为主导的主线规律,有顺序地进行城市用地的扩张。对于沿海省会城市,要充分利用城市道路及城市交通,把握交通的可持续发展规律,对于城市中分散空间进行有机集合,且注意适当的疏散密集空间,防止城市蔓延式的低密度开发,减少基础设施的无序建设和过多投资,降低城市污染和能源的消耗,促进紧凑型城市的发展[8-10]。城市建设用地扩展的交通脉动规律在我国的带状城市表现得特别明显,如广州市沿珠江(黄浦开发区、珠江新城)东向发展的模式,兰州市受地形影响城市向东西相反方向发展延伸。

(2)城市用地空间扩展的定向开发规律

沿海省会城市的城市用地空间扩展,以交通线的定向发展方向为依托,实现走廊式的轴向扩展,对城市内部建设用地集中投资、集中规划、集中建设、集中布局,实现城市用地的紧凑化可持续化发展(如生产与生活设施基本配套,工业项目、房地产开发项目的集中开发与第三产业服务性行业的配套)[11-13]。如武汉市几个国家级开发区,集中布局在沿长江向武昌西部发展,京广铁路、高速公路在武昌南部发展,就是一个典型的定向开发案例。

(3)城市用地空间的集聚与扩散规律

城市不断向城郊地区蔓延,城乡差别大大缩小,都市区、都市带及都市圈的形成都是与城市用地的空间增长有着密不可分的关系[14]。许多省会城市的空间扩展集中表现为城市经济集聚与扩散的三种形式:一是城市工业、人口、资金的集聚是与建成区向城市边缘用地扩散的规律成正比,两者互为因果关系。如近20多年来,广州城市边缘地区建设了较大规模的高新技术开发区、经济技术开发区,因此诱发了这些大城市建成区的扩大。二是城市空间扩展沿着交通干线“走廊式”发展,这是一个普遍规律。如济南的许多工业部门充分利用“交通走廊”的优越区位,建设了相对较多的工业企业,使得城市用地不断由市区向郊区发展,成轴状发展。三是自然资源丰富并且具有工业经济开发价值的区域,容易产生积极集聚,吸引人流、物流和资金流,形成规模经济。我国许多省会城市空间扩展都表现了先集聚后扩散的发展规律,主要受投资区位与投资成本的影响,如1985—2000年福州市全市68%以上市政设施投资以闽江以北的主城区为主;2001年后,投资集中在马尾、闽江东及民江南开发区。

3.2 城市空间扩展的若干问题

美国在城市化的中后期(1950—2000年),城市空间开发模式并不理想,城市无序蔓延发展现象严重,损害了环境、经济、社会等方面的利益,给城市空间带来新的影响,导致城市形态出现新的变化[15]。由于各部门的多项分散投资也给我国城市空间发展带来不少问题。

(1)城镇化的蔓延式发展与用地失控

土地总面积中城市所占用的比例出现明显增长趋势,城镇发展空间严重失控,出现“冒进式”的扩展现象[16]。冒进式的城镇化过度侵占耕地,造成耕地的流失。尤其是沿海城市,快速的城镇发展加上道路交通等基础项目的重建,很多城镇化区域出现用地危机,土地利用结构面临调整,城市化过程中地理空间以及生态环境不断受到威胁和破坏。

(2)自然生态环境的破坏

城市的无序蔓延依托公共交通进行扩展,侵占了部分农田、森林,造成环境质量的下降,生态环境破坏极其严重;城市绿色空间减少、环境恶化,富有地方特色的乡村景观日渐消失;建设零散,景观破碎化程度高,进而影响城市生活环境品质。城市的过度开发也导致了城市中具有调节作用的大型水体及大面积绿地的消失,取而代之的是林立的建筑。“摊大饼”式的外延扩张只会引起更严重的土地不合理利用、城市低效运转、农田生态林地丧失等问题。

(3)公用服务水平降低,市中心区衰败加剧

首先,城市的无序蔓延造成中心城区人口减少,中心城区内完善的公共服务设施得不到充分的利用;其次,新区的公共服务设施建设需要耗费大量的社会资源。中心区居民外迁,使新区吸引了中心区的大量投资,减少了中心区的就业机会,使就业岗位和人口空间分布不相匹配,严重降低了中心区的税收,并引起内城高品质居住区的衰败,导致内城衰退进一步加剧。

(4)环境质量的恶化

城市用地面积紧张带来的诸如城市容积率、城市建筑密度的增长,在城市中心城区内尤为明显[17]。由于人口高度集中,以及工业与交通的集聚发展,城市化往往对区域生态环境带来一系列不利影响,表现为城市空气污染加重,雾霾天气频发;城市供水紧张,污染物排放总量增加,水污染问题严重;固体废弃物污染、城市生活垃圾污染、噪声污染明显加剧,环境质量下降。森林、农田、水面被侵占,地表覆盖的组成和空间结构被显著改变,生物多样性受到挑战。城市化进程的加剧,城市向着高密度、高容积率模式的发展造成城市内废热积聚,城市通风受到影响,这些都将导致城市平均气温的逐渐升高、城市热岛现象的加剧[18]。

(5)用地结构与城市空间形态的模糊

城市发展已不遵循由城市建成密集区直接向外紧凑发展的规律,城乡边缘界线变得模糊不清,城市总体形态出现了不能用线状、团状、放射等传统形态划分办法进行归纳的类型,呈现出“星云状”的新城市形态。

4 结论

通过分析城市用地扩展的特征及主要规律,以沿海省会城市南京、杭州、济南、广州为案例,总结出我国沿海省会城市空间扩展的相关规律,即沿交通走廊的定向发展、城市用地定向开发优化规律以及城市用地空间的集聚与扩散规律,这些规律将促进中国城市的健康发展。

在城市空间扩展的过程中,要注重大都市良好生态环境的建设,划定一定的生态红线;遵循城市空间扩展的一般规律,建设紧凑型城市,提高城市用地效率和用地强度,优化路网密度和路网组织方式,增强城市用地混合程度,充分发挥政府和有关部门的监管作用,建设生态文明城市;从城市可持续发展的角度出发,科学规划和建设新区、新城,合理调控新城、新区空间形态以缓解中心城区城市问题;进一步完善城市和区域的生态廊道体系,优化城市空间结构,提高生态品质。

[1] 道格桑德斯. 落脚城市[M]. 陈信宏, 译. 上海:上海译文出版社, 2012.

[2] 马航. 深圳城中村改造的城市社会学视野分析[J]. 城市规划, 2007,31(1):26-32.

[3] 潘聪林, 韦亚平.“城中村”研究评述及规划政策建议[J]. 城市规划学刊, 2009(2):96-101.

[4] 徐茵茵, 邢海峰. 浅析局部改造型城中村规划的特点、问题及实施对策[J]. 现代城市研究, 2012(9):58-62.

[5] 曾学龙, 孙林, 李慧, 等.城中村改造的难点及破解对策:以广州市荔湾区为例[J]. 城市问题, 2011(2):40-43.

[6] 王克宁.城市新区域都市设计之核心价值的提升与落实[D].天津:天津大学建筑学院,2010.

[7] Sassen Saskia .The urban complex in a world economy[J].International Social Science Journal, 1994, 139:43-62.

[8] Yu-Hsin Tsai.Quantifying urban form:Compactness versus ‘Sprawl’[J].Urban Studies,2005,42(1):141-161.

[9] 陆大道, 姚士谋,刘慧,等. 中国区域发展报告[M]. 北京:商务印书馆, 2007.

[10] 朱熹纲. 城市空间集中与分散论[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2002:28-41.

[11] 年福华, 姚士谋. 试论城市群区域内的网络化组织[J]. 地理科学. 2002,22(5):568-570.

[12] 姚士谋, 陈振光. 中国城市化健康发展策略的综合分析[J]. 城市规划, 2006,12(s1):60-65.

[13] 姚士谋, 陈振光, 朱英明. 中国城市群[M]. 合肥: 中国科技大学出版社, 2006.

[14] 姚士谋, 帅江平. 城市用地与城市增长[M]. 合肥: 中国科技大学出版社, 1995:127-135.

[15] 李培祥. 城市与区域相互作用机制研究[J]. 地理科学, 2006, 26(2):136-140.

[16] 叶嘉安. 中国大都市空间扩展的序言[M].合肥: 中国科技大学出版社, 1998:5-6.

[17] 姚士谋, 张平宇,余成, 等. 中国新型城镇化理论与实践问题[J]. 地理科学, 2014,34(6):641-647.

[18] 周雪帆.城市空间形态对主城区气候影响研究:以武汉夏季为例[D].武汉:华中科技大学建筑与城市规划学院,2013.

〔责任编辑 程琴娟〕

Spatial expansion characteristics and rules of the provincial capital cities in China——Case studies of Nanjing, Hangzhou, Jinan, Guangzhou city

WANG Xiaohui1,2, YAO Shimou1,3*, CHEN Shuang1, WANG Chengxin4, YU Cheng1,2

(1 Nanjing Institute of Geography and Limnology, Chinese Academy of Sciences,Nanjing 210008, Jiangsu, China;2 Graduate University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China;3 Institute of Contemporary China, Hong Kong Baptist University, Hongkong SAR, China;4 College of Population, Resources and Environment, Shandong Normal University,Jinan 250014, Shandong, China)

Spatial structure features of provincial cities are summarized firstly.Taking Nanjing, Hangzhou, Jinan and Guangzhou city as case studies,the spatial expansion features are analyzed,and the spatial expansion rules are concluded,that is,the oriented development along the transport corridors,the urban economic centralization or decentralization.Furthermore,the problems occured in the spatial expansion are also pointed out,such as resource waste,environment deterioration,disorderly landuse,etc.The study is beneficial to ecological environment construction and sustainable development of urban planning in China.

provincial capital city; spatial expansion; expansion rule; sustainable development

1672-4291(2015)03-0080-06

10.15983/j.cnki.jsnu.2015.03.432

2014-11-18

国家自然科学基金资助项目(41371179,41371170); 中国科学院知识创新重要方向项目(KZCX2-EW-315)

王肖惠,女,博士研究生,主要研究方向为城市土地利用与生态规划研究。E-mail: 18792760321@163.com

*通信作者:姚士谋,男,研究员,博士生导师,主要研究方向为城市与区域经济发展。E-mail:yaoshimou@hotmail.com

F292

A