返璞归真追寻有效的数学教学

2015-06-08王彬

王彬

追寻扎实有效的数学教学是当今的热点话题,但在其背后,却透露出一种浮躁、盲从和形式化的倾向。笔者认为,要追寻扎实有效的数学教学,就要正确把握学生的学习方式,转变教学观念,摒弃数学课堂教学的浮华,维持数学教学的本真。

一、拓宽“趣”域——喷涌数学学习的活水

爱因斯坦说过:“兴趣是最好的老师。”兴趣是推动学生学习的动力,是点燃学生智慧的火花,是探索真理的前提。反思我们的教学就会发现,在学习兴趣的激发上,老师动足了脑筋,但效果不尽如人意。我们必须重新审视激发兴趣的策略,运用各种教学手段,去唤醒学生沉睡的潜能,激活封存的记忆,开启幽闭的心智。

(一)用数学的价值观作尺,衡量兴趣

《数学课程标准》指出:“学生能够认识到数学存在于现实生活中,并被广泛应用于现实世界,才能切实体会到数学的应用价值。”教师应该充分利用学生已有的生活经验和所学的知识,根据不同的需求解决生活问题,凸显数学在现实生活中的应用价值,激发学生的学习兴趣。

一方面要指导学生观察生活。如在教学“10以内各数的认识”时,让学生观察教室里有几扇窗、几块黑板、几盏灯等,通过看、数、说、比的活动,正确地数出10以内物体的个数,进一步认识10以内各数的大小及其基数与序数的意义,初步体验了数学与生活的联系及学习数学的愉悦,经历了构建简单数学模型的过程。这样,既满足了学生观察的需要,又体现了数学的价值,培养了学生学习数学的兴趣。

另一方面要指导学生研究生活。如在学习了统计图表后,让学生分组到市区某路口搜集行人、自行车、助动车和机动车遵守交通法规与违规的信息,然后把搜集到的数据整理分析制成统计图,将调查分析结果写成研究报告提交给有关部门。这一活动学生从小课堂走向社会,在搜集、整理、统计、分析的过程中,感受生活、亲近数学。

这样的活动,学生把所学数学知识运用到现实中,在解决生活实际问题的过程中,去体验、去思考、去发展。从而激发学生喜爱数学、学好数学的情感,调动他们学习的积极性。

(二)用成功的求知欲作油,燃爆自信

心理学告诉我们,一个人只要体验到一次成功的喜悦,便会激起无休止的追求意念和力量,教师应充分利用学生成功的愿望,在课堂教学过程中让每个学生都得到成功的体验,使每个学生在不断获得成功的过程中,产生获得更大成功的愿望去增强学习的信心。

如在教学“三角形的面积计算”时,一让学生“剪一剪”——把准备好的平行四边形剪成两个三角形;二让学生“拼一拼”——用两个完全一样的三角形去拼一拼;三让学生“议一议”——三角形的面积可能与什么有关?通过动手实践和动脑思考,三角形面积公式的导出就水到渠成了。

这一过程为学生创造了动脑、动口、动手的机会,每个学生在实践中学会了知识,体验到成功的乐趣,从而增强了学习的自信心。

二、凸显“根”本——演绎高效课堂的精彩

用教材教,是课堂教学的必然选择。有效的教学策略,首先就要研究如何有效地使用教材,即认识教材、活用教材、审视教材。然而,不少教师一味地研究课堂的有效教学,却忽视了对数学教材的有效使用。有些教师在上课时让学生合上教材听课,除了布置作业以外,从不利用教材,课堂上有空余的时间,也往往布置大量习题让学生巩固练习,这样的课堂教学往往适得其反,效率低下。

(一)吃透教材,适度整合,实现“根深本固”

叶圣陶说过:“教材无非是一个例子,凭借这个例子使学生能够举一反三。”教材虽说是由教育专家精心编写而成的丰富经验的综合。但由于编写教材受人员、地区、环境等条件的影响,不可能适应每个班级。所以,我们要认真研究教材,吃透编写意图,深入了解学生的实际情况,明确哪些内容是难以理解的,哪些是难以记忆的,哪些是容易混淆的,哪些是容易忽略的,然后考虑如何相应地恰当运用与整合教材。

如在教学一年级加减混合运算时,笔者把书中的例题改编成学生熟悉的动态场景呈现:4路公交车从车站出发时车上有乘客7人,到“文锋”下车2人,到“农工商超市”上车3人,现在车上一共有多少人?例题的二次开发,丰富了课堂教学的内容,帮助学生弄清了事情发生、发展的先后次序,懂得了要先算什么,再算什么的道理,实现了课程资源的合理整合,提高了课堂教学的效率。

(二)以本为本,注重发展,追求“枝繁叶茂”

教师创造性地使用教材,必须遵循学生在不同发展阶段的接受能力。《数学课程标准》指出:“人人学有价值的数学,人人都能获得必需的数学,不同的人在数学上得到不同的发展。”为此:

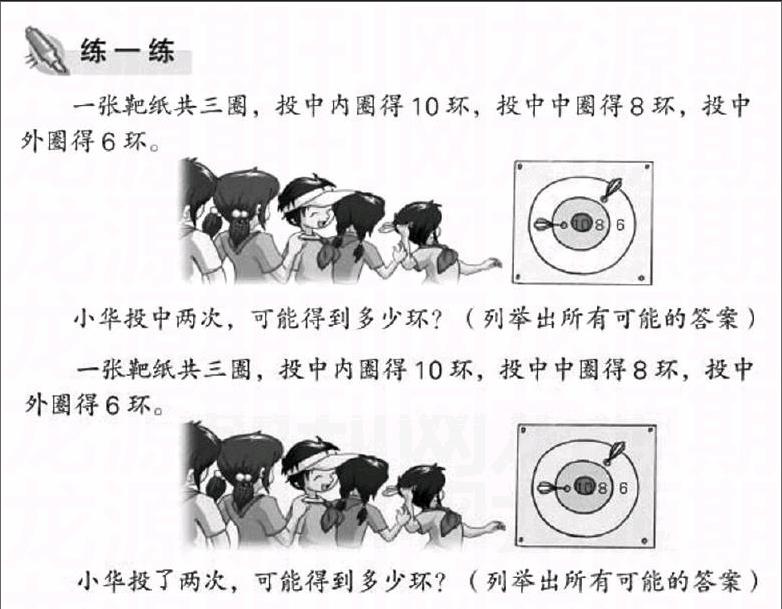

一要挖掘空白,补充教材。我们使用的教材留下了诸多空白,在使用教材时,要深入挖掘其中的训练空白,及时补充教材。如五年级上册《解决问题的策略》,教材中有一道练一练(见上图),在组织学生练习后把“投中”改成了“投了”(见上图)。组织学生比较,让学生明白,因为一字之差,在思考时就不同了,需要重新分类,分为射中和没有射中去考虑,从而培养了学生思考问题的条理性和严密性。

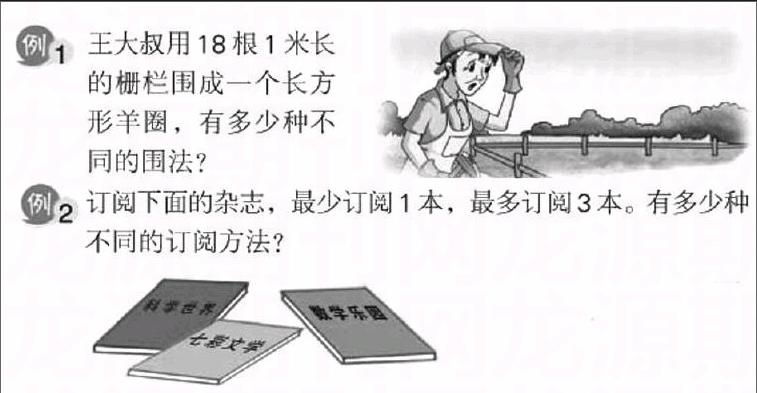

二要注重联系、重组教材。数学知识的结构具有较强的内在逻辑联系。在教学时应抓住每个例题的知识点,找出内在联系,帮助学生建立较为完整的知识系统。如五年级上册《解决问题的策略》第一课时,有两个例题(见右图)。在教学时,笔者根据例题间的联系,对教材进行了重新开发。设计了以下一个题组:

(1)王大叔用18根1米长的栅栏围成一个长方形羊圈,有多少种不同的围法?面积是多少?

(2)王大叔要围一个面积是24平方米的羊圈,需要多少根1米长的栅栏?如果你是王大叔准备怎样选择?

(3)市场上有黑、白、灰三种羊。王大叔最少买1种羊,最多买3种羊,可以怎样买?

(4)种羊交易市场,黑羊每只300元,灰羊每只250元,白羊每只200元。王大叔带了500元,决定就买2只羊,可以怎样买?

通过题组的教学,使学生体会有序思考在日常生活中的应用及其价值,掌握列举中分类的方法,懂得在解决问题中如何筛选结果,题组的开发,使学生真正学会了用列举解决问题的策略,提高了解决问题的能力,演绎了高效课堂的精彩。

三、明确“导”向——切准课堂教学的脉理

华罗庚先生曾经说过:“教师之为教,不在全盘授予,而在相机引导。”所谓“相机引导”可以理解为在课堂教学中,教师要在关键地方、关键时候、针对关键问题,适时巧妙而灵活地启发引导学生,帮助学生动脑思考、动口表达、加深理解、拓展思路,促使学生茅塞顿开,恍然大悟,促使学生掌握知识、技能,发展学生思维。

(一)激活思维,给学生探索的勇气

给学生再创造的机会,使“做数学”的过程更加凸显。如在教“三角形的内角和”时有这样一个教学片段。

师:同学们用量的方法得出三角形的内角和在180°左右,也就是三角形的内角和与180°有关,180°角是什么角?

生:平角。

师:如果想办法能把三角形的三个内角拼成平角的话,就可以验证三角形的内角和是180°了。

在这关键的地方教师点了一下,学生的思维闸门一下被打开。其中不仅有撕、拼的方法,而且还出现了将直角三角形的两个锐角拼成了直角,将两个直角三角形拼成了长方形,根据长方形的内角和是360°得出三角形的内角和是180°。在这一过程中,以学生的生活经验和认知水平,想到用量的方法得到三角形的内角和是毫无问题的,而撕、拼的方法学生确实想着有些困难,这就需要教师适时引导,教师及时介入:“180°什么角?用什么办法把三个内角拼成平角?”把遮在疑难问题上的一层“窗户纸”点破,给学生提供继续探究的契机和空间。为学生的探究搭建了平台,引发学生积极思考,从而达到了教学的预期效果。正如教师让学生跳起来摘果子,学生尽力跳了还是够不着时,教师只需给他提供一个合适的台阶,让他有勇气继续“跳”,而不能直接把果子放在学生手里。否则,学生就永远尝不到成功的喜悦和需要付出的艰辛。

(二)相机引导,给学生创造的动力

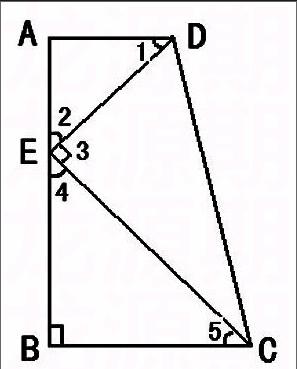

如在教学《梯形面积的计算公式》后,教师设计了这样一个练习:右图中,直角梯形的高AB=20厘米,∠1=∠2=45°,梯形ABCD的面积是多少平方厘米?

在解答一道题时,如果遇到了困难,在经过几次尝试后还没有成功,有的学生可能就不愿继续去想,而选择放弃。这时教师的相机引导,就尤如注入兴奋剂,能给学生带来创造的动力。如本题要求梯形ABCD的面积,题中告诉了梯形的高,而梯形的上底和下底各是多少又不可直接求出,确实有一定的难度。“这道题上底与下底的和能否求出呢?”在学生的思维受阻时教师的这一点拨,学生茅塞顿开。因为∠1=∠2=45°,所以AD=AE。又因为∠4=180°-∠2-∠3=45°,∠5=45°,所以BC=BE,由此可以推出:AD+BC=AB=20厘米。这样,梯形ABCD的面积可以用“20×20÷2=200平方厘米”来计算。

这一练习,有效地培养了学生的数学思维能力,学生的智慧得到了充分的挑战、提升。

总之,我们应守住一颗平常心,在冷静的审视、沉着的反思中,追求数学教学的有效性,让数学教学不断创新而又不失本真,这才是数学教学的目标。

(责任编辑:李雪虹)